Jean Gabin Inconnu DUMÊMEAUTEUR

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Before the Devil Knows You're Dead

Before the Devil Knows You’re Dead by Richard Combs ‘Last acts’ in the cinema can be a precarious business. Not just because film‐makers approaching the end of their careers may be beset by problems of failing health, failing inspiration or failing insurance, but because all the pitfalls of the movie business can make last acts as fragile an undertaking as first acts. Are we justified, then, in thinking that the last film a director makes – or a near‐to‐last film – will necessarily constitute a final statement, a summing up, a gathering together of the artistic experience of a lifetime in one culminating vision? In many cases, obviously not – last films can be as ad hoc, compromised, and a fortuitous grasping of commercial opportunity as a film made at any other stage of a career. But we persist in hoping that the culminating vision comes through. It’s the superstitious feeling that might gather round what anyone (even a film critic) suspects could be their final act, or a getting‐close‐to‐the‐end act: the hope that it will contain something special and retroactively confer significance and coherence on a lifetime of similar but helplessly scattered acts. First, an accounting of this terminal accounting. Only nine of the 19 films in our season were actually the last films made by their directors. The other 10 were followed by one, two, or – in the case of D.W. Griffith – something like a dozen films before their makers were done with the movies, or – again in Griffith’s case – the movies were done with them. -

Before the Forties

Before The Forties director title genre year major cast USA Browning, Tod Freaks HORROR 1932 Wallace Ford Capra, Frank Lady for a day DRAMA 1933 May Robson, Warren William Capra, Frank Mr. Smith Goes to Washington DRAMA 1939 James Stewart Chaplin, Charlie Modern Times (the tramp) COMEDY 1936 Charlie Chaplin Chaplin, Charlie City Lights (the tramp) DRAMA 1931 Charlie Chaplin Chaplin, Charlie Gold Rush( the tramp ) COMEDY 1925 Charlie Chaplin Dwann, Alan Heidi FAMILY 1937 Shirley Temple Fleming, Victor The Wizard of Oz MUSICAL 1939 Judy Garland Fleming, Victor Gone With the Wind EPIC 1939 Clark Gable, Vivien Leigh Ford, John Stagecoach WESTERN 1939 John Wayne Griffith, D.W. Intolerance DRAMA 1916 Mae Marsh Griffith, D.W. Birth of a Nation DRAMA 1915 Lillian Gish Hathaway, Henry Peter Ibbetson DRAMA 1935 Gary Cooper Hawks, Howard Bringing Up Baby COMEDY 1938 Katharine Hepburn, Cary Grant Lloyd, Frank Mutiny on the Bounty ADVENTURE 1935 Charles Laughton, Clark Gable Lubitsch, Ernst Ninotchka COMEDY 1935 Greta Garbo, Melvin Douglas Mamoulian, Rouben Queen Christina HISTORICAL DRAMA 1933 Greta Garbo, John Gilbert McCarey, Leo Duck Soup COMEDY 1939 Marx Brothers Newmeyer, Fred Safety Last COMEDY 1923 Buster Keaton Shoedsack, Ernest The Most Dangerous Game ADVENTURE 1933 Leslie Banks, Fay Wray Shoedsack, Ernest King Kong ADVENTURE 1933 Fay Wray Stahl, John M. Imitation of Life DRAMA 1933 Claudette Colbert, Warren Williams Van Dyke, W.S. Tarzan, the Ape Man ADVENTURE 1923 Johnny Weissmuller, Maureen O'Sullivan Wood, Sam A Night at the Opera COMEDY -

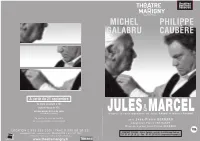

Michel GALABRU Philippe CAUBÈRE Reliaient

salle popesco MICHEL PHILIPPE GALABRU CAUBÈRE A partir du 21 septembre du mardi au samedi à 19h matinée dimanche 17h prix des places de 25 à 45 euros JULES& MARCEL (hors frais de réservations) d’après la correspondance de Jules RAIMU et Marcel PAGNOL Un spectacle créé au festival avec Jean-Pierre BERNARD de la correspondance de Grignan adaptation Pierre TRÉ-HARDY Cohen/Cosmos © Photo Serge Mise en espace Jean-Pierre BERNARD LOCATION 0 892 222 333* / FNAC 0 892 68 36 22* 19h MAGASINS FNAC - www.fnac.com / RÉSATHÉÂTRE 0 892 707 705* CONTACT PRESSE : Pierre Cordier, assisté de Guillaume Andreu CARREFOUR, AGENCES ET POINTS DE VENTE HABITUELS Tél. 01 43 26 20 22 - Fax : 01 43 29 54 59 - [email protected] /mn RCS PARIS B 572 123 792 - Licence 750 2656 - Saison 2010 - Photo Serge Cohen/Cosmos B 572 123 792 - Licence 750 2656 Saison 2010 Photo Serge RCS PARIS € www.theatremarigny.fr *0,34 JULES& MARCEL« Il est fâcheux d’être fâchés » Note d’intention Origine du spectacle Le spectacle « Mon cher Jules, il faut que tu sois bougrement fâché avec moi pour ne pas répondre à une lettre injurieuse qui n’avait d’autre but que Il s’agit d’une lecture de lettres échangées entre l’écrivain Michel Galabru, Nicolas Pagnol (petit fils de Marcel Pagnol) de commencer une dispute…». Ces correspondances entre Raimu et Marcel Pagnol tissent ainsi la toile de leur éternelle amitié, mêlée de mauvaise foi tru- Marcel Pagnol et Raimu, son ami et acteur fétiche. Le et Isabelle Nohain Raimu (petite fille de Raimu) étaient culente, de fâcheries épiques, d’admiration réciproque, de pudeur, d’humour, de souvenirs, de secrets… et de savoureuses envolées, drôles, fraîches et vives thème central est « le Cinéma », passion qui a relié ces venus assister, en août 2006, à une adaptation de la trilo- comme l’eau des sources de leur Provence. -

Western Literature in Japanese Film (1910-1938) Alex Pinar

ADVERTIMENT. Lʼaccés als continguts dʼaquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials dʼinvestigació i docència en els termes establerts a lʼart. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix lʼautorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No sʼautoritza la seva reproducció o altres formes dʼexplotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des dʼun lloc aliè al servei TDX. Tampoc sʼautoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. -

CATALOGUE WELCOME to NAXOS JAZZ LEGENDS and NAXOS NOSTALGIA, Twin Compendiums Presenting the Best in Vintage Popular Music

NAXOS JAZZ LEGENDS/NOSTALGIA CATALOGUE WELCOME TO NAXOS JAZZ LEGENDS AND NAXOS NOSTALGIA, twin compendiums presenting the best in vintage popular music. Following in the footsteps of Naxos Historical, with its wealth of classical recordings from the golden age of the gramophone, these two upbeat labels put the stars of yesteryear back into the spotlight through glorious new restorations that capture their true essence as never before. NAXOS JAZZ LEGENDS documents the most vibrant period in the history of jazz, from the swinging ’20s to the innovative ’40s. Boasting a formidable roster of artists who forever changed the face of jazz, Naxos Jazz Legends focuses on the true giants of jazz, from the fathers of the early styles, to the queens of jazz vocalists and the great innovators of the 1940s and 1950s. NAXOS NOSTALGIA presents a similarly stunning line-up of all-time greats from the golden age of popular entertainment. Featuring the biggest stars of stage and screen performing some of the best- loved hits from the first half of the 20th century, this is a real treasure trove for fans to explore. RESTORING THE STARS OF THE PAST TO THEIR FORMER GLORY, by transforming old 78 rpm recordings into bright-sounding CDs, is an intricate task performed for Naxos by leading specialist producer-engineers using state-of-the-art-equipment. With vast personal collections at their disposal, as well as access to private and institutional libraries, they ensure that only the best available resources are used. The records are first cleaned using special equipment, carefully centred on a heavy-duty turntable, checked for the correct playing speed (often not 78 rpm), then played with the appropriate size of precision stylus. -

Film (Le), N°66

clx t îS francs I NEM VKXilUIMIHHK FRANÇAISE NE DORT PAS SUR SES LAURIERS! 5s 5 Hmmifa àta c^mfmUim de mn mu ■mu vM EN TETE DUQUEL FIGURERONT UNE SELECT:ON DE GRANDS FILMS FRANÇAIS CONTINENTAL - FILMS Q LE LAC AUX CHIMERES "et11 OFFRANDE AU BIEN-AIMI (FILMS EN COULEURS U. F. A.) INTERPRÉTÉS CAR CHRISTINA SODERBAUM ET RÉALISÉS PAR VEIT HARLAN (2 NOMS QUI FONT LE TRIOMPHE DE "LA VILLE DORÉE") " LA BOURGMESTRE IMPUDIQUE " { TITRE PROVISOIRE - FILM EN COULEUR TOBIS ) APRES PREMIER FILM L'A. CE. annonce que son programme 1942-1943 des cinq films Français Continental Films est fin prêt MADELEINE RENAUDETCHARLES VANEL Après les succès retentissants de : LA FAUSSE MAITRESSE AVEC DANIELLE DARRIEUX TV et de r DEFENSE D'AIMER AVEC SUZY DELAIR - PAUL MEURISSE • GABRIELLO k A 0 • 25 ANS DE BONHEUR D'APRÈS LA CÉLÈBRE PIÈCE A SUCCÈS ! t (rV^J* ADRIEN AVEC FERNANDEL FILM TERMINÉ PAR JEAN GREMILLON A e: prochainement Œ VA L D'ENFER avec GINETTE LE CLERC. GABRIEL GABRIO. DELMONT . dont la CONTINENTAL FILMS LES FILMS RAOUL PLOQUI mU^i'IjÉ^1» ^'ENTREPRENDRE * i d A 9 LA RÉAUSATION ODUCTION GINETTE LECLERC GABPIEL GABRIO DELMONT dans CHARLES V ULBERNARD L'HOnnE QUI PORTE Ifl JEAI I- A NK l TISSIETICCICRD - GABRIELL/n A D D I C I O Réalisation : Maurice TOURNEUR avec ROGER DUCHESNE PAUL AZAIS Auteur Carlo RIM D'APRES LE ROMAN D 'ALFRED MACHARD PAULETTE DUBOST MISE EN SCÈNE FERNANDEL : ADAPTATION CINEMATOGRAPHIQUE DE PIERRE LAROCHE ET ALFRED MACHARD DIALOGUES DE PIERRE LAROCHE LES FILMS R A 12,BOULEVARD DE LA MADELEINE-PARIS(9§) OPERA : 67-36 o 66 5 JUIN 1943 12 Fr. -

FERNANDEL Né Fernand CONTANDIN Le 8 Mai 1903 À 7H À Marseille Source Didier Geslain Décédé Le 26 Février 1971 À Paris

Un nom court, une « gueule de cheval »… à l’exceptionnelle popularité pendant plus de quarante années, acteur et chanteur, il est l’un des plus grands de son époque ! Il attire plus de 200 millions de spectateurs dans les salles de cinéma. FERNANDEL Né Fernand CONTANDIN le 8 mai 1903 à 7h à Marseille Source Didier Geslain Décédé le 26 février 1971 à Paris Fernandel en Don Camillo : la surprise de parler à Jésus. Ça fait un drôle de partenaire… D’emblée, son nom évoque le personnage de Don Camillo ou Félicie aussi, une de ses célèbres chansons. Tour à tour naïf, rusé, émouvant et pudique, mais toujours d’une irrésistible drôlerie, Fernandel excelle dans les films de Marcel Pagnol (Angèle 1934, Regain 1937, Le Schpountz (1938, La fille du puisatier (1941), ainsi que dans la série des Don Camillo (1951-1955) et dans de nombreuses autres compositions. Fernandel se confie à propos du rôle de Don Camillo : D'abord, la surprise. La surprise du personnage qu'on ne connaissait pas. La surprise de parler à Jésus. Ça fait un drôle de partenaire vous savez. J'en ai eu dans ma vie mais, je dois dire que celui là, je lève ma barrette (coiffure carrée portée par Don Camillo).. Avec Bourvil, Jean Gabin et Louis de Funès, il fait partie des acteurs ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs entre 1945 et 1970. Pour ce champion du box-office, l’affluence est estimée à plus de 200 millions de spectateurs dans les salles de cinéma. Beaucoup de ses films sont devenus des classiques. -

The Inventory of the Richard Roud Collection #1117

The Inventory of the Richard Roud Collection #1117 Howard Gotlieb Archival Research Center ROOD, RICHARD #1117 September 1989 - June 1997 Biography: Richard Roud ( 1929-1989), as director of both the New York and London Film Festivals, was responsible for both discovering and introducing to a wider audience many of the important directors of the latter half th of the 20 - century (many of whom he knew personally) including Bernardo Bertolucci, Robert Bresson, Luis Buiiuel, R.W. Fassbinder, Jean-Luc Godard, Werner Herzog, Terry Malick, Ermanno Ohni, Jacques Rivette and Martin Scorsese. He was an author of books on Jean-Marie Straub, Jean-Luc Godard, Max Ophuls, and Henri Langlois, as well as the editor of CINEMA: A CRITICAL DICTIONARY. In addition, Mr. Roud wrote extensive criticism on film, the theater and other visual arts for The Manchester Guardian and Sight and Sound and was an occasional contributor to many other publications. At his death he was working on an authorized biography of Fran9ois Truffaut and a book on New Wave film. Richard Roud was a Fulbright recipient and a Chevalier in the Legion of Honor. Scope and contents: The Roud Collection (9 Paige boxes, 2 Manuscript boxes and 3 Packages) consists primarily of book research, articles by RR and printed matter related to the New York Film Festival and prominent directors. Material on Jean-Luc Godard, Francois Truffaut and Henri Langlois is particularly extensive. Though considerably smaller, the Correspondence file contains personal letters from many important directors (see List ofNotable Correspondents). The Photographs file contains an eclectic group of movie stills. -

Sounding Nostalgia in Post-World War I Paris

University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2019 Sounding Nostalgia In Post-World War I Paris Tristan Paré-Morin University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Recommended Citation Paré-Morin, Tristan, "Sounding Nostalgia In Post-World War I Paris" (2019). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3399. https://repository.upenn.edu/edissertations/3399 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3399 For more information, please contact [email protected]. Sounding Nostalgia In Post-World War I Paris Abstract In the years that immediately followed the Armistice of November 11, 1918, Paris was at a turning point in its history: the aftermath of the Great War overlapped with the early stages of what is commonly perceived as a decade of rejuvenation. This transitional period was marked by tension between the preservation (and reconstruction) of a certain prewar heritage and the negation of that heritage through a series of social and cultural innovations. In this dissertation, I examine the intricate role that nostalgia played across various conflicting experiences of sound and music in the cultural institutions and popular media of the city of Paris during that transition to peace, around 1919-1920. I show how artists understood nostalgia as an affective concept and how they employed it as a creative resource that served multiple personal, social, cultural, and national functions. Rather than using the term “nostalgia” as a mere diagnosis of temporal longing, I revert to the capricious definitions of the early twentieth century in order to propose a notion of nostalgia as a set of interconnected forms of longing. -

Film Film Film Film

City of Darkness, City of Light is the first ever book-length study of the cinematic represen- tation of Paris in the films of the émigré film- PHILLIPS CITY OF LIGHT ALASTAIR CITY OF DARKNESS, makers, who found the capital a first refuge from FILM FILMFILM Hitler. In coming to Paris – a privileged site in terms of production, exhibition and the cine- CULTURE CULTURE matic imaginary of French film culture – these IN TRANSITION IN TRANSITION experienced film professionals also encounter- ed a darker side: hostility towards Germans, anti-Semitism and boycotts from French indus- try personnel, afraid of losing their jobs to for- eigners. The book juxtaposes the cinematic por- trayal of Paris in the films of Robert Siodmak, Billy Wilder, Fritz Lang, Anatole Litvak and others with wider social and cultural debates about the city in cinema. Alastair Phillips lectures in Film Stud- ies in the Department of Film, Theatre & Television at the University of Reading, UK. CITY OF Darkness CITY OF ISBN 90-5356-634-1 Light ÉMIGRÉ FILMMAKERS IN PARIS 1929-1939 9 789053 566343 ALASTAIR PHILLIPS Amsterdam University Press Amsterdam University Press WWW.AUP.NL City of Darkness, City of Light City of Darkness, City of Light Émigré Filmmakers in Paris 1929-1939 Alastair Phillips Amsterdam University Press For my mother and father, and in memory of my auntie and uncle Cover design: Kok Korpershoek, Amsterdam Lay-out: japes, Amsterdam isbn 90 5356 633 3 (hardback) isbn 90 5356 634 1 (paperback) nur 674 © Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004 All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, me- chanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permis- sion of both the copyright owner and the author of the book. -

Le Grand Jardinier De Belgique

3T-QUATRIÈME ANNÉE. --- N° 1038 Le Numéro: 1 franc. Vendredi 22 Juin 1934 G 7 TTE HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDRE L. DUMONT-WI1.DE — G. GARNIR — L. SCMJGTJEN T ' % ^“4%^ % Le Grand Jardinier de Belgique ■ rntilufo luxe d'un moéeurV-ô sur une voiture d& 35.900fiS ou, pâiunr l’avoor coipyoT Si vous désirez recevoir une description complète de cette merveilleuse voiture avec le prix-courant actuel, demandez-les à FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A., BOITE POSTALE 37 Vingt-quatrième 'Année. N° 1038. Le Numéro: 1 franc. Vendredi 22 Juin Ï934. Pourquoi Pas ? L. DUMONT-WILDEN — G. GARNIR — L SOUGUENET Administrateur : Albert Colin Administration : ABONNEMENTS U» An 6 Mois 3 Mois Compte chèques postaux Belgique <47. rue du Houblon, Bruxelle» 47 00 24.00 12 50 N* 16,664 Ket du Corn. Nos I9.9I7-1S et 19 Congo 65 00 35 00 20 00 Etranger reion le» Pau» 80.OOou 65.00 45.00 ou 35.00 25.00ou20.00 Téléphone ; No 12.60 36 cr-1.......... y.--.------ — Jules BUYSSENS Aux yeux du biographe comme à ceux du lecteur, Dans un village proche de la marche linguistique,, que nous le voulions ou non, les héros de cette pre une souriante maman Wallonne emmaillote un pou mière page de « Pourquoi Pas ? » apparaissent pres pon qu’elle berce avec des chansons patoises dont il que tous marqués en plein front d’un signe polémi ne saura jamais le sens. Le père est un jeune institu que. La main qu ils nous ont tendue lorsque nous teur flamand, bilingue comme de juste, mais que avons franchi leur seuil, le visage qu’ils ont levé sur son mariage et ses convictions ont persuadé de l’ex nous étaient empreints de cette sueur, de cette pous cellence du français. -

MARIUS by Marcel Pagnol (1931) Directed by Alexander Korda

PRESS PACK CANNES CLASSICS OFFICIAL SELECTION 2015 MARIUS by Marcel Pagnol (1931) Directed by Alexander Korda Thursday 21 May 2015 at 5pm, Buñuel Theatre Raimu and Pierre Fresnay in Marius by Marcel Pagnol (1931). Directed by Alexander Korda. Film restored in 2015 by the Compagnie Méditerranéenne de Films - MPC and La Cinémathèque Française , with the support of the CNC , the Franco-American Cultural Fund (DGA-MPA-SACEM- WGAW), the backing of ARTE France Unité Cinéma and the Archives Audiovisuelles de Monaco, and the participation of SOGEDA Monaco. The restoration was supervised by Nicolas Pagnol , and Hervé Pichard (La Cinémathèque Française). The work was carried out by DIGIMAGE. Colour grading by Guillaume Schiffman , director of photography. Fanny by Marcel Pagnol (Directed by Marc Allégret, 1932) and César by Marcel Pagnol (1936), which complete Marcel Pagnol's Marseilles trilogy, were also restored in 2015. "All Marseilles, the Marseilles of everyday life, the Marseilles of sunshine and good humour, is here... The whole of the city expresses itself, and a whole race speaks and lives. " René Bizet, Pour vous , 15 October 1931 SOGEDA Monaco LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE CONTACTS Jean-Christophe Mikhaïloff Elodie Dufour Director of Communications, Press Officer External Relations and Development +33 (0)1 71 19 33 65 +33 (0)1 71 1933 14 - +33 (0)6 23 91 46 27 +33 (0)6 86 83 65 00 [email protected] [email protected] Before restoration After restoration Marius by Marcel Pagnol (1931). Directed by Alexander Korda. 2 The restoration of the Marseilles trilogy begins with Marius "Towards 1925, when I felt as if I was exiled in Paris, I realised that I loved Marseilles and I wanted to express this love by writing a Marseilles play.