CAMILO CASTELO BRANCO TRADUTTORE Introduzione

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Country School Name ALGERIA Faculte De Chirurgie-Dentaire

Country School Name ALGERIA Faculte De Chirurgie-Dentaire ALGERIA Institut De Sciences Medicales Oran Departement De Chirurgie Dentaire ALGERIA Institut Des Sciences Medicales ALGERIA Institut Des Sciences Medicales Annaba ARGENTINA Universidad De Buenos Aires Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De Cordoba Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De La Plata Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De Rosario Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional De Tucuman Facultad De Odontologia ARGENTINA Universidad Nacional Del Nordeste Facultad De Odontologia ARMENIA Erevan Medical Institute Faculty of Stomatology AUSTRALIA School of Dentistry and Oral Health AUSTRALIA The University Of Melbourne School of Dental Science AUSTRALIA The University Of Queensland School of Dentistry AUSTRALIA University Of Adelaide Department Of Dental Science AUSTRALIA University Of Sydney Faculty of Dentistry AUSTRALIA Westmead Dental Clinical School AUSTRIA Universitaetsklinik fur ZMK Graz AUSTRIA Universitaetsklinik fur ZMK Innsbruck AUSTRIA Universitaetsklinik fur ZMK Wien AZERBAIJAN Azerbaijan Medical Institute Faculty of Stomatology BELARUS Belorussian State Medical University Faculty of Stomatology BELARUS Minsk Medical Institute Faculty of Stomatology BELARUS Vitebsk State Medical University Faculty of Stomatology BELGIUM Ecole de Medecine Dentaire et de Stomatologie BELGIUM Ecole de Medecine Dentaire Pathologie Buccale et Chirurgie Maxillo-Faciale BELGIUM Universite de Liege Institut de Dentisterie -

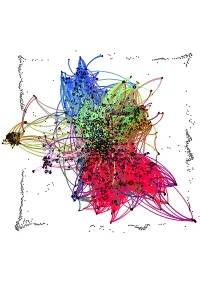

Network Map of Knowledge And

Humphry Davy George Grosz Patrick Galvin August Wilhelm von Hofmann Mervyn Gotsman Peter Blake Willa Cather Norman Vincent Peale Hans Holbein the Elder David Bomberg Hans Lewy Mark Ryden Juan Gris Ian Stevenson Charles Coleman (English painter) Mauritz de Haas David Drake Donald E. Westlake John Morton Blum Yehuda Amichai Stephen Smale Bernd and Hilla Becher Vitsentzos Kornaros Maxfield Parrish L. Sprague de Camp Derek Jarman Baron Carl von Rokitansky John LaFarge Richard Francis Burton Jamie Hewlett George Sterling Sergei Winogradsky Federico Halbherr Jean-Léon Gérôme William M. Bass Roy Lichtenstein Jacob Isaakszoon van Ruisdael Tony Cliff Julia Margaret Cameron Arnold Sommerfeld Adrian Willaert Olga Arsenievna Oleinik LeMoine Fitzgerald Christian Krohg Wilfred Thesiger Jean-Joseph Benjamin-Constant Eva Hesse `Abd Allah ibn `Abbas Him Mark Lai Clark Ashton Smith Clint Eastwood Therkel Mathiassen Bettie Page Frank DuMond Peter Whittle Salvador Espriu Gaetano Fichera William Cubley Jean Tinguely Amado Nervo Sarat Chandra Chattopadhyay Ferdinand Hodler Françoise Sagan Dave Meltzer Anton Julius Carlson Bela Cikoš Sesija John Cleese Kan Nyunt Charlotte Lamb Benjamin Silliman Howard Hendricks Jim Russell (cartoonist) Kate Chopin Gary Becker Harvey Kurtzman Michel Tapié John C. Maxwell Stan Pitt Henry Lawson Gustave Boulanger Wayne Shorter Irshad Kamil Joseph Greenberg Dungeons & Dragons Serbian epic poetry Adrian Ludwig Richter Eliseu Visconti Albert Maignan Syed Nazeer Husain Hakushu Kitahara Lim Cheng Hoe David Brin Bernard Ogilvie Dodge Star Wars Karel Capek Hudson River School Alfred Hitchcock Vladimir Colin Robert Kroetsch Shah Abdul Latif Bhittai Stephen Sondheim Robert Ludlum Frank Frazetta Walter Tevis Sax Rohmer Rafael Sabatini Ralph Nader Manon Gropius Aristide Maillol Ed Roth Jonathan Dordick Abdur Razzaq (Professor) John W. -

A Ficção Camiliana: a Escrita Em Cena

i i i i i i i i i i i i 2 i i i i i i i i A ficção camiliana: a escrita em cena i i i i i i i i São Paulo e Lisboa, 2014 FICHA TÉCNICA Título: A ficção camiliana: a escrita em cena Autor: Moizeis Sobreira Coleção: Teses Capa, Composição & Paginação: Luís da Cunha Pinheiro Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa São Paulo e Lisboa, julho de 2014 ISBN – 978-989-8577-23-8 Esta publicação foi financiada por Fundos Nacionais através da FCT – Fun- dação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projecto Estratégico «PEst- -OE/ELT/UI0077/2014» i i i i i i i i Moizeis Sobreira A ficção camiliana: a escrita em cena CLEPUL São Paulo e Lisboa 2014 i i i i i i i i i i i i i i i i Índice Em cena. Camilo!........................9 I Introdução 13 1.1 – A ficção camiliana no âmbito dos estudos literários: uma dívida por saldar.......................... 15 1.2 – A crítica biográfica: origens e desdobramentos....... 18 1.3 – O fulcro da Novela Camiliana ............... 28 1.4 – Camilo sob a lente positivista de Teófilo Braga: um escritor sem projeto............................ 34 II 45 1.1 – Paralelo ao Amor de Perdição ................ 47 1.2 – O Narrador e o Leitor: Protagonistas de Amor de Perdição 71 1.3 – Um roteiro de leitura para Amor de Perdição ........ 91 III 107 1.1 – Onde Está a Felicidade? e os Bastidores da Escrita... -

Camilo Castelo Branco a Mulher Fatal

Camilo Castelo Branco A Mulher Fatal Publicado originalmente em 1870. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco (1825 — 1890) “Projeto Livro Livre” Livro 421 Poeteiro Editor Digital São Paulo - 2014 www.poeteiro.com Projeto Livro Livre O “Projeto Livro Livre” é uma iniciativa que propõe o compartilhamento, de forma livre e gratuita, de obras literárias já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. No Brasil, segundo a Lei nº 9.610, no seu artigo 41, os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento. O mesmo se observa em Portugal. Segundo o Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, em seu capítulo IV e artigo 31º, o direito de autor caduca, na falta de disposição especial, 70 anos após a morte do criador intelectual, mesmo que a obra só tenha sido publicada ou divulgada postumamente. O nosso Projeto, que tem por único e exclusivo objetivo colaborar em prol da divulgação do bom conhecimento na Internet, busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja encontrado algum livro que, por alguma razão, esteja ferindo os direitos do autor, pedimos a gentileza que nos informe, a fim de que seja devidamente suprimido de nosso acervo. Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da propriedade intelectual uma ferramenta para promover o conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso aos bens culturais. Assim esperamos! Até lá, daremos nossa pequena contribuição para o desenvolvimento da educação e da cultura, mediante o compartilhamento livre e gratuito de obras sob domínio público, como esta, do escritor português Camilo Castelo Branco: “A Mulher Fatal”. -

Augusto Soromenho

© 1878. O Occidente 3 (1 fev.): 21. Disponível em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1878/N3/N3_item1/P5.html. AUGUSTO SOROMENHO (Aveiro, 1833 – Lisboa, 1878) Filho de Manuel Álvares de Lima e de Maria José Pereira Soromenho. Pouco tempo depois do seu nascimento, a 20 de fevereiro de 1833, na freguesia de Apresentação, no concelho de Aveiro, a família de Augusto Pereira Soromenho mudou-se para o Porto. Em pleno período das lutas liberais, o seu pai tinha procurado refúgio em Aveiro. No entanto, a ocupação do território pelas forças liberais levou-os a partir. No Porto, Augusto Soromenho ocupou o lugar de aduaneiro na Alfandêga, colaborando na imprensa periódica, tanto na de cariz literário, como a Miscellanea Poetica: jornal de poesias ineditas (1851-1852), como em publicações defensoras do cristianismo. Em 1852, colaborou em O Christianismo: semanario religioso e, entre 1853 e 1860, dirigiu, com Camilo Castelo Branco (1825-1890), o periódico A Cruz: semanario religioso, onde surge já um artigo seu em torno do estudo das línguas. Nos tempos livres Soromenho visitava a Biblioteca de São Lázaro no Porto, onde conheceu José Ferreira da Silva. Este redator do jornal portuense Portugal, que seguia a corrente legitimista, defensora dos direitos de D. Miguel ao trono, contratou-o como colaborador e revisor. Em 1855, Soromenho consegue entrar como funcionário para a Biblioteca Municipal do Porto, dedicando mais tempo ao estudo de temas no âmbito da História de Portugal e da Arqueologia. A amizade com Camilo Castelo Branco continuaria a estreitar-se, ainda que terminasse anos mais tarde. Augusto Soromenho seria igualmente o diretor da coleção Bibliotheca Catholica do Seculo XIX, cujo primeiro título se pretendia que 1 ISBN 978-989-96677-5-4 fosse a tradução de Génie du Christianisme, de François-René de Chateaubriand. -

A Case Study of Prosody Driven Language Change. from Classical to Modern European Portuguese

March 10, 1995 A Case Study of Prosody Driven Language Change. From Classical to Modern European Portuguese. by A. Galves and C. Galves Abstract: Prosody plays a crucial role in grammar selection, restricting the possible values of the parameters to be set. In the present work we present a formal account of this claim, using the Thermodynamical Formalism. In this framework, the sample of positive evidence pre- sented to the child is chosen according to a Gibbs state defined by the potential associated to the prosody. Given a sample of sentences of the parental grammar and given a prosodic pattern, the child choses the grammar according to a maximum likelihood principle. We argue that such a model accounts for both language acquisition and language change. As an example we study the change in clitic placement from Classical to modern European Portuguese . Partially supported by CNPq grants 301301/79 (AG) and 301086/85 (CG). This re- search is part of FAPESP’s Projeto Tem´atico Transi¸c˜ao de Fase Dinˆamica em Sistemas Evolutivos. Instituto de Matem´atica e Estat´ıstica, Universidade de S˜ao Paulo, BP 20570, 01452- 970 S˜ao Paulo, SP, Brasil, [email protected] Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas,BP 6045, 13081-970,Campinas,SP, Brasil, [email protected] 1 1.Introduction. An important syntatic change took place in European Portuguese at the beginning of the 19th century, which affected both phrasal order and clitic placement. In this paper we argue that this change was driven by an alteration of the prosodic pattern of words and sentences which took place by the end of the 18th century. -

The Novels of Camilo Castelo Branco (1850-1870)

https://theses.gla.ac.uk/ Theses Digitisation: https://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/ This is a digitised version of the original print thesis. Copyright and moral rights for this work are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Enlighten: Theses https://theses.gla.ac.uk/ [email protected] Perspectives on the Self in the Novels of Camilo Castelo Branco (1850-1870) by David Gibson Frier Thesis for the Degree of Ph.D. Prepared at The University of Glasgow in The Department of Hispanic Studies. September 1988. © David G. Frier, 1988 ProQuest Number: 10970823 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10970823 Published by ProQuest LLC(2018). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. -

Sem Título-5

Boletim do CESP – v. 18, n. 22 – jan./jun. 1998 A RECEPÇÃO DE VIEIRA POR GARRETT, CAMILO E TEÓFILO Paulo Motta Oliveira Universidade Federal de Minas Gerais omemorando o bicentenário da morte de Vieira, foi Cpublicado, há um século, o livro Trechos Selectos do Padre António Vieira. Na “Notícia Biográfica” presente neste volume, o autor deste texto, José Fernando de Sousa, afirma: Ao Século do regalismo pombiano e da filosofia errônea e superficial da Enciclopédia sucedeu o século atual, que entre os seus títulos de benemerência conta a renovação dos estudos históricos. Soou para a memória de Vieira a hora da justiça.1 Mas esta apregoada hora da justiça, como podemos deduzir do que é depois dito por Sousa, parecia ocorrer principalmente fora de Portugal. Duas das três biografias por ele referidas não são portuguesas – as escritas por João Francisco Lisboa e pelo padre E. Carel – sendo a única portuguesa citada a de D. Francisco Alexandre Lobo, que fora originalmente publicada em 1823 e depois refundida em 18492. Sobre outros escritos, Sousa apenas afirma que passa “em silêncio algumas curtas notícias biográficas mais recentes”3. Pretendemos aqui preencher, em parte, este silêncio, trabalhando com um tipo específico de recepção da obra de Vieira durante o século 1 SOUSA, 1887, p.VII. 2 Cf. SILVA, 1859, tomo II, p. 324. Inocêncio Silva informa que a primeira edição foi publicada em Coimbra, sem o nome do autor, e que a segunda, parte do Tomo II das Obras de D. Francisco Alexandre Lobo, publicada postumamente, é de fato uma nova versão, refundida e modificada, do texto que havia saído em volume 26 anos antes. -

UC Irvine Flashpoints

UC Irvine FlashPoints Title Figurative Inquistions: Conversion, Torture, and Truth in the Luso Hispanic Atlantic Permalink https://escholarship.org/uc/item/51s3m550 ISBN 978-0-8101-2945 Author Graff Zivin, Erin Publication Date 2014 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Figurative Inquisitions 8flashpoints The FlashPoints series is devoted to books that consider literature beyond strictly national and disciplinary frameworks, and that are distinguished both by their historical grounding and by their theoretical and conceptual strength. Our books engage theory without losing touch with history and work historically without falling into uncritical positivism. FlashPoints aims for a broad audience within the humanities and the social sciences concerned with moments of cultural emergence and transformation. In a Benjaminian mode, FlashPoints is interested in how lit- erature contributes to forming new constellations of culture and history and in how such formations function critically and politically in the present. Series titles are available online at http://escholarship.org/uc/fl ashpoints. series editors: Ali Behdad (Comparative Literature and English, UCLA), Founding Editor; Ju- dith Butler (Rhetoric and Comparative Literature, UC Berkeley), Founding Editor; Michelle Clayton (Hispanic Studies and Comparative Literature, Brown Univer- sity); Edward Dimendberg (Film and Media Studies, Visual Studies, and European Languages and Studies, UC Irvine), Coordinator; Catherine Gallagher (English, UC Berkeley), Founding Editor; Nouri Gana (Comparative Literature & Near Eastern Languages and Cultures, UCLA); Jody Greene (Literature, UC Santa Cruz); Susan Gillman (Literature, UC Santa Cruz); Richard Terdiman (Literature, UC Santa Cruz) 1. On Pain of Speech: Fantasies of the First Order and the Literary Rant, Dina Al-Kassim 2. -

J.B.METZLER Metzler Lexikon Weltliteratur

1682 J.B.METZLER Metzler Lexikon Weltliteratur 1000 Autoren von der Antike bis zur Gegenwart Band 1 A-F Herausgegeben von Axel Ruckaberle Verlag J. B. Metzler Stuttgart . Weimar Der Herausgeber Bibliografische Information Der Deutschen National Axel Ruckaberle ist Redakteur bei der Zeitschrift für bibliothek Literatur »TEXT+ KRITIK«, beim >>Kritischen Lexikon Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur<< (KLG) und Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; beim >>Kritischen Lexikon zur fremdsprachigen detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über Gegenwartsliteratur<< (KLfG). <http://dnb.d-nb.de> abrufbar. Rund die Hälfte der in diesen Bänden versammelten Autorenporträts stammen aus den folgenden Lexika: >>Metzler Lexikon englischsprachiger Autorinnen und Autoren<<, herausgegeben von Eberhard Kreutzer und ISBN-13: 978-3-476-02093-2 Ansgar Nünning, 2002/2006. >>Metzler Autoren Lexikon<<, herausgegeben von Bernd Lutz und Benedikt Jeßing, 3. Auflage 2004. ISBN 978-3-476-02094-9 ISBN 978-3-476-00127-6 (eBook) »Metzler Lexikon amerikanischer Autoren<<, heraus DOI 10.1007/978-3-476-00127-6 gegeben von Bernd Engler und Kurt Müller, 2000. »Metzler Autorinnen Lexikon«, herausgegeben von Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheber rechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Ute Hechtfischer, Renate Hof, Inge Stephan und engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Flora Veit-Wild, 1998. Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das >>Metzler Lexikon -

Uma Leitura Paratextual Do Romance Histórico Herculaniano 1

O DILEMA DE CLIO: UMA LEITURA PARATEXTUAL DO ROMANCE HISTÓRICO HERCULANIANO 1 Manuel J. G. Carvalho Universidade de Aveiro, Departamento de Línguas e Culturas (investigador) Portugal [email protected] Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à seuil, ou ossibilité Gérard Genette (1987: 7-8) 2 Sinopse Pretende-se, neste estudo, analisar o pensamento historiográfico de Alexandre Herculano, a partir dos paratextos com que o escritor enriqueceu a sua obra de ficção. Com esta análise pretende-se mostrar como o historiador Alexandre Herculano pensava a história, como sentia as limitações impostas pelo paradigma científico que, na sua época, dominava ou pretendia dominar todas as áreas do saber, e como se viu forçado a recorrer provided by Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk CORE brought to you by 1 As edições da obra de Alexandre Herculano, utilizadas para a elaboração deste estudo, constam da respectiva bibliografia, tendo havido o cuidado de utilizar edições críticas e anotadas. Porque muitas dessas obras foram editadas sem data, optámos por citá-las através do respectivo título. 2 Depreende-se desta epígrafe o que são, para Genette, os paratextos. Desde logo tudo o que rodeia e veste o texto, tudo o que envolve o miolo do livro: títulos, subtítulos, dedicatórias, prefácios, advertências, introduções, títulos dos capítulos, epígrafes, notas, posfácios, gravuras, etc., qualquer que seja o destinador ou o destinatário. Com o objectivo de facilitar a leitura deste estudo, nomeadamente a quem desconheça a obra de Genette, iremos traduzindo, em notas de rodapé, os conceitos operatórios utilizados. -

Ler Portugal No Século XIX: Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco E Eça De Queirós

Ler Portugal no Século XIX ... - Luna Ler Portugal no Século XIX: Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e Eça de Queirós. Prof. Dr. Jayro Luna (Jairo Nogueira Luna ) – UPE Resumo: Neste artigo se busca comentar acerca dos principais escritores de romances em Portugal do Século XIX. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco representando cada um, uma vertente narrativa do Romantismo, ao passo que Eça de Queirós, realista, nos apresenta uma quarta possibilidade narrativa. Os aspectos históricos, sociais e culturais de Portugal estão presentes em cada um dos romancistas citados, porém, com especificidades no tratamento que dão aos mesmos aspectos. Palavras-chave: Literatura Portuguesa, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós. Abstract: In this article we seek comment on the main writers of novels of the nineteenth century in Portugal. Almeida Garrett, Alexandre Herculano and Camilo Castelo Branco each representing one of Romanticism narrative aspect, while Eca de Queiroz, realistic, presents us with a fourth possibility narrative. The historical, social and cultural features of Portugal are present in each of their novelists, however, with specific in their treatment of the same features. Keywords: Portuguese literature, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco, Eca de Queiroz. 1. Introdução O Século XIX em Portugal é um século que muitas transformações políticas, sociais,econômicas e culturais em Revista Diálogos – N.° 12 – Set. / Out. - 2014 55 Ler Portugal no Século XIX ... - Luna Portugal. No âmbito da Literatura compreende a passagem do Neoclássico para o Romantismo, e na sua segunda metade, notadamente a partir da década de 70, é o momento em que se apresenta a escola Realista.