Les Mortiers Malgaches

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lemur News 7 (2002).Pdf

Lemur News Vol. 7, 2002 Page 1 Conservation International’s President EDITORIAL Awarded Brazil’s Highest Honor In recognition of his years of conservation work in Brazil, CI President Russell Mittermeier was awarded the National Are you in favor of conservation? Do you know how conser- Order of the Southern Cross by the Brazilian government. vation is viewed by the academic world? I raise these ques- Dr. Mittermeier received the award on August 29, 2001 at tions because they are central to current issues facing pri- the Brazilian Ambassador's residence in Washington, DC. matology in general and prosimians specifically. The National Order of the Southern Cross was created in The Duke University Primate Center is in danger of being 1922 to recognize the merits of individuals who have helped closed because it is associated with conservation. An inter- to strengthen Brazil's relations with the international com- nal university review in 2001 stated that the Center was too munity. The award is the highest given to a foreign national focused on conservation and not enough on research. The re- for service in Brazil. viewers were all researchers from the "hard" sciences, but For the past three decades, Mittermeier has been a leader in they perceived conservation to be a negative. The Duke ad- promoting biodiversity conservation in Brazil and has con- ministration had similar views and wanted more emphasis ducted numerous studies on primates and other fauna in the on research and less on conservation. The new Director has country. During his time with the World Wildlife Fund three years to make that happen. -

Safeguard Screening Form Prepared By: Michele Andrianarisata Date of Preparation: Comments

CI-GEF Project Screening Form 03/02/2016 1. The CI-GEF Project Agency undertakes environmental and social safeguard screening of each proposed project to determine whether an ESIA is required and if so, the appropriate extent and type of ESIA (see Policy #1 and Appendix I for more details). The CI-GEF Project Agency classifies the proposed project into one of three categories, depending on the type, location, sensitivity and scale of the project and the nature and magnitude of its potential environmental and social impacts. The descriptions of the categories and lists of types of projects identified in Appendix I are meant to serve as guidance to proposal reviewers and are not meant to be exhaustive. 2. All proposed activities will undergo safeguard screening to determine eligibility under CI-GEF ESMF policies, the type of ESIA that they are subject to and if proposed project activities trigger any of the safeguards policies. 3. The Executing Entity is responsible for providing responses to each of the questions outlined in this form when submitting a PIF to the Project Agency for consideration. 4. The Project Agency is responsible for conducting all aspects of the safeguard screening process, from initiation to making the final decision on whether or not an ESIA is necessary and, if so, at what level along with whether a project-level plan is required if a safeguard is triggered. I. PROJECT DATA SUMMARY Country: MADAGASCAR GEF Project ID: 9606 Project Title: Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity in the Northwestern Landscape (Boeny region) - Madagascar Name of the Executing Entity(ies): Conservation International Madagascar Length of Project: 36 months Start date: May 2019 End date: May 2022 Introduction: (location, main issues to be addressed by project) Location: The Northwestern Landscape (Boeny region) includes five protected areas (Ankarafantsika National Park, Biocultural Site of Antrema, Complex Mahavavy Kinkony, National Park of Baly Bay, and Bombetoka Belemboka . -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF

ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

MAHAJANGA BV Reçus: 246 Sur 246

RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 4 MAHAJANGA BV reçus: 246 sur 246 INDEPE TIM MANAR AREMA MAPAR HVM NDANT ANARA : FANILO N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E ASSOCI REGION 41 BETSIBOKA BV reçus 39 sur 39 DISTRICT: 4101 KANDREHO BV reçus7 sur 7 01 AMBALIHA 0 0 6 6 0 6 0 0 0 1 0 5 02 ANDASIBE 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 0 4 03 ANTANIMBARIBE 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 1 3 04 BEHAZOMATY 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 05 BETAIMBOAY 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 06 KANDREHO 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 07 MAHATSINJO SUD 0 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 5 TOTAL DISTRICT 0 0 42 40 0 40 0 11 0 1 1 27 DISTRICT: 4102 MAEVATANANA BV reçus19 sur 19 01 AMBALAJIA 0 0 6 5 0 5 0 2 0 0 2 1 02 AMBALANJANAKOMBY 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 1 3 03 ANDRIBA 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 2 4 04 ANTANIMBARY 0 0 8 8 0 8 0 1 0 0 0 7 05 ANTSIAFABOSITRA 0 0 8 8 0 8 0 3 0 0 0 5 06 BEANANA 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 07 BEMOKOTRA 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 1 2 08 BERATSIMANINA 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 6 09 BERIVOTRA 5/5 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 0 4 10 MADIROMIRAFY 0 0 6 6 0 6 0 1 0 0 1 4 11 MAEVATANANA I 0 0 10 9 0 9 0 3 0 0 2 4 12 MAEVATANANA II 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 0 6 13 MAHATSINJO 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 8 14 MAHAZOMA 0 0 8 8 0 8 0 2 0 0 2 4 15 MANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 0 0 1 5 16 MARIA 0 0 6 5 0 5 0 1 0 0 1 3 17 MAROKORO 0 0 6 6 0 6 0 2 0 0 0 4 18 MORAFENO 0 0 6 3 0 3 0 3 0 0 0 0 19 TSARARANO 0 0 8 8 0 8 0 3 0 0 2 3 TOTAL DISTRICT 0 0 134 125 0 125 0 33 0 0 15 77 DISTRICT: 4103 TSARATANANA BV reçus13 sur 13 01 AMBAKIRENY 0 0 8 8 0 8 0 4 0 0 0 4 02 AMPANDRANA 0 0 6 6 0 6 0 3 0 0 0 3 03 ANDRIAMENA 0 0 8 7 0 7 0 4 0 0 0 3 04 -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt

Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

1 COAG No. 72068718CA00001

COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar

EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

District Commune Nombre Candidats

NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS AMBATO BOENI AMBATOBOENY 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RAKOTONANDRASANA Jean Victor INDEPENDANT LEMARIJY MATOKAN_DIA AMBATO BOENI AMBATOBOENY 1 RAKOTOZAFY Ravalomande Wilibald André (INDEPENDANT LEMARIJY MATOKAN_DIA) INDEPENDANT RAKOTOVAO RAPHAEL AMBATO BOENI AMBATOBOENY 1 RAKOTOVAO Raphael (INDEPENDANT RAKOTOVAO RAPHAEL) AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 MMM (Malagasy Miara-miainga) RAKOTONDRASOA Tahina Tsiresy INDEPENDANT (Independant Rakotoarimahafaka AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 RAKOTOARIMAHAFAKA Jean Louis Jean Louis) INDEPENDANT AMBONDROMAMY MIRAY AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 RAKOTOARISON Samuel (Independant Ambondromamy Miray) AMBATO BOENI AMBONDROMAMY 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) ANDONIAINAMALALA Sylvie Raphaelie AMBATO BOENI ANDRANOFASIKA 1 TIM (Tiako I Madagasikara) RANDRIAMBOLOLONA Njakaharivelonirina Hervé AMBATO BOENI ANDRANOFASIKA 1 INDEPENDANT WILLIAM (Independant William) RAMAROSON William AMBATO BOENI ANDRANOFASIKA 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RAZAFIMAHAFALY Solofotiana Emma INDEPENDANT ADIDIKO NO MANASOA NY AMBATO BOENI ANDRANOMAMY 1 TANANAN_TSIKA (INDEPENDANT ADIDIKO NO RAMANANJANAHARY Auguste MANASOA NY TANANAN_TSIKA) INDEPENDANT ANDRIAMAHOLY JOCELYN GOD AMBATO BOENI ANDRANOMAMY 1 FRED DIT MAHOSY (Independant Andriamaholy ANDRIAMAHOLY Hasinimalala Jocelyn God Fred Jocelyn God Fred Dit Mahosy) AMBATO BOENI ANDRANOMAMY 1 IRK (Isika Rehetra Miaraka @ Andry Rajoelina) RATAHIANJANAHARY Jean Claudin INDEPENDANT -

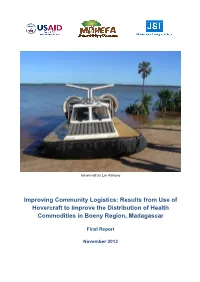

Improving Community Logistics: Results from Use of Hovercraft to Improve the Distribution of Health Commodities in Boeny Region, Madagascar

Hovercraft on Lac Kinkony Improving Community Logistics: Results from Use of Hovercraft to Improve the Distribution of Health Commodities in Boeny Region, Madagascar Final Report November 2013 Contents 1. Executive Summary .................................................................................................................... 4 2. Introduction ................................................................................................................................. 8 3. Evaluating the Impact................................................................................................................ 14 4. Results ...................................................................................................................................... 17 5. Other Innovations ...................................................................................................................... 29 6. Scale-Up Opportunities ............................................................................................................. 30 7. Conclusions .............................................................................................................................. 34 8. Annexes .................................................................................................................................... 35 2 Acronyms and Abbreviations 4x4 Four wheel drive vehicles ACT Artemisinin-based Combination Therapy ARI Acute Respiratory Infection CBIHP Community-Based Integrated Health Program CHW Community Health Worker -

Extensive Survey of the Endangered Coquerel's Sifaka Propithecus

Vol. 25: 175–183, 2014 ENDANGERED SPECIES RESEARCH Published online October 8 doi: 10.3354/esr00622 Endang Species Res Extensive survey of the Endangered Coquerel’s sifaka Propithecus coquereli Jordi Salmona1,*, Fabien Jan1, Emmanuel Rasolondraibe2, Aubin Besolo2, Dhurham Saïd Ousseni2, Angelika Beck1, Radavison Zaranaina2, Heriniaina Rakotoarisoa2, Clément Joseph Rabarivola2, Lounès Chikhi 1,3,4 1Instituto Gulbenkian de Ciência, Rua da Quinta Grande, 6, 2780-156 Oeiras, Portugal 2Faculté des Sciences, Université de Mahajanga, BP 652 401 Mahajanga, Madagascar 3CNRS, Université Paul Sabatier, ENFA; UMR 5174 EDB (Laboratoire Evolution & Diversité Biologique), 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse, France 4Université de Toulouse; UMR 5174 EDB, 31062 Toulouse, France ABSTRACT: Coquerel’s sifaka Propithecus coquereli has a large but highly fragmented distribu- tion. Despite its Endangered (EN) IUCN conservation status, uncertainties persist regarding its actual distribution and its presence in forests that are thought to be part of its distribution range. We provide here the first extensive population surveys of Coquerel’s sifaka across a large number of forest fragments neighboring 27 sites of its known and expected distribution range in north- western Madagascar, including 12 previously visited sites. During our diurnal surveys carried out in the dry seasons from 2009 to 2011 we observed the species in 26 of the 27 visited sites. Combin- ing our results with previously published data, we propose a refined update of the species’ distri- bution range and identify areas to be surveyed. We also recorded the support tree species on which sifakas were observed, and note that, surprisingly, P. coquereli was frequently seen around villages and in areas dominated by introduced tree species. -

4203 Mahajanga Ii

RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAHAJANGA II Commune: AMBALABE BEFANJAVA Code Bureau: 420301010101 ANTANANABO NORD,BEFANJAVA,ANKA BUR FKT ANTANANABO NORD INSCRITS: 336 VOTANTS: 107 BLANCS ET NULS: 5 SUFFRAGE EXPRIMES: 102 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 67 65,69% 2 INDEPENDANT HASSANALY 10 9,80% 3 INDEPENDANT RANDRIANTANANY 8 7,84% 4 INDEPENDANT GISELE 1 0,98% 5 INDEPENDANT RAZAFINDRAKOTO 1 0,98% 6 TAMAMI 1 0,98% 7 TIM 11 10,78% 8 ABA 3 2,94% Total des voix 102 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAHAJANGA II Commune: AMBALABE BEFANJAVA Code Bureau: 420301020101 AMBALABE BEFANJAVA,ANTERIMILA, EPP AMBALABE BEFANJAVA SALLE 1 INSCRITS: 540 VOTANTS: 158 BLANCS ET NULS: 12 SUFFRAGE EXPRIMES: 146 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 42 28,77% 2 INDEPENDANT HASSANALY 11 7,53% 3 INDEPENDANT RANDRIANTANANY 5 3,42% 4 INDEPENDANT GISELE 9 6,16% 5 INDEPENDANT RAZAFINDRAKOTO 16 10,96% 6 TAMAMI 7 4,79% 7 TIM 55 37,67% 8 ABA 1 0,68% Total des voix 146 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAHAJANGA II Commune: AMBALABE BEFANJAVA Code Bureau: 420301020102 AMBALABE BEFANJAVA,ANTERIMILA, EPP AMBALABE BEFANJAVA SALLE 2 INSCRITS: 536 VOTANTS: 268 BLANCS ET NULS: 9 SUFFRAGE EXPRIMES: 259 N° Partie Voix Poucentage 1 IRD 71 27,41% 2 INDEPENDANT HASSANALY 15 5,79% 3 INDEPENDANT RANDRIANTANANY 2 0,77% 4 INDEPENDANT GISELE 12 4,63% 5 INDEPENDANT RAZAFINDRAKOTO 24 9,27% 6 TAMAMI 17 6,56% 7 TIM 116 44,79% 8 ABA 2 0,77% Total des voix 259 RESULTAT LEGISLATIVES 27 MAI 2019 District: MAHAJANGA II Commune: AMBALABE BEFANJAVA Code Bureau: 420301030101 -

4203 Mahajanga Ii

dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 420301010101 dfggfdgffhBureau de vote: BUR FKT ANTANANABO NORD dfggfdgffhCommune: AMBALABE BEFANJAVA dfggfdgffhDistrict: MAHAJANGA II dfggfdgffhRegion: BOENY dfggfdgffhProvince: MAHAJANGA Inscrits : 313 Votants: 152 Blancs et Nuls: 7 Soit: 4,61% Suffrages exprimes: 145 Soit: 95,39% Taux de participation: 48,56% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 82 56,55% 25 RAVALOMANANA Marc 63 43,45% Total voix: 145 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 420301020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBALABE BEFANJAVA SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBALABE BEFANJAVA dfggfdgffhDistrict: MAHAJANGA II dfggfdgffhRegion: BOENY dfggfdgffhProvince: MAHAJANGA Inscrits : 516 Votants: 236 Blancs et Nuls: 24 Soit: 10,17% Suffrages exprimes: 212 Soit: 89,83% Taux de participation: 45,74% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 55 25,94% 25 RAVALOMANANA Marc 157 74,06% Total voix: 212 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm