Generationenprojekt Emscher-Umgestaltung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Maßnahmen Der Emschergenossenschaft 43 Königsland- Ter HÜNXE Wehrgrabendatteln-Hamm-Kanalbergkamen Neustäd Fuchsbach Bach Schölsbachgrenz- RECKLING- Bach Mühlen- Klg

Loemühlenbach Schwarzbach Klg. Selm- Klg. Selm- Gartroper Galgenbach Klg. MARL Bork Cappenberg Mühlenbach Marl-West Dortmund- Ems-Kanal Klg. Gewässer Klg. Barloer Busch Hünxe Dattelner eißer Krüskamp- Dorsten- Mühlenbach W Schöls- Rapphofs Steinrapener Landwehr- Östrich bach Mühlenbach Datteln-Hamm-KanalKlg. Lippe graben Dümmer Bach Bach 225 Waltrop bach Beverbach Lippe Wesel-Datteln-Kanal Gräfingheide Rennbach Westerbach Ulfkotter Heidebach Erdbach Bach Sauer- Mosel- kamp- graben Krempel- Deipenbrauksbach bach Maßnahmen der Emschergenossenschaft 43 Königsland- ter HÜNXE wehrgrabenDatteln-Hamm-KanalBERGKAMEN Neustäd Fuchsbach Bach SchölsbachGrenz- RECKLING- bach Mühlen- Klg. Lünen- bach Lüner Wevelsbach Mühlenbach WALTROP Heide- graben Grenz- HAUSEN graben BOTTROP HERTEN Kuhbach Gartroper Mühlenbach Klg. Herten- Dortmund-Ems-Kanal Klg. Lünen- 224 Hasseler Westerholt Sesekemündung Stellen- VOERDE Mühlenbach Breuskes Herdicksbach bach Seseke Mühlenbach Rühenbecke Langhorster Leitgraben 223 Klg. GE- Suderwicher WALTROP Picksmühlenbach Bach Bruckhauser Bruckhauser Mühlenbach Backumer Klg. Lünen- Seseke Picksmühlenbach pulbach Mommbach Brügger- Bach Brambauer S Neuer Leitgraben bach 2 Groppenbach Mommbach Wiesent RECKLING- albach Holzbach LÜNENLüner Klg. DINSLAKEN Hauptkanal RE Mühlenbach 31 Pawig- HERTEN Voerde bach HAUSEN Braune- Iländer Bach LÜNEN V Süggelbach Mahl- bach Leitgrabenoerder Hohe PW Herten- HRB Mengede bach Klg. Resser Bach Emscher Heide Resser Bach Kamen Bären- Boye -Bach Brabecker bach 3 Elsbach GLADBECK Hellbach Herrentheyer -

Gebietsforum Emscher 6. November 2007 Dr. Jochen Stemplewski

Dr. Jochen Stemplewski Emschergenossenschaft Gebietsforum Emscher 6. November 2007 Einführung Ist-Situation Emscher Ziel WRRL bis 2015 Offene Schmutz- Für Oberflächengewässer: wasserläufe Guter ökologischer und („Köttelbecke“) chemischer Zustand Für erheblich veränderte Ausgebaute Wasserkörper: Gutes Bachläufe, ökologisches Potenzial und technisch überformt guter chemischer Zustand Altlasten und Für Grundwasser: bergbaubedingte Guter chemischer und Regulierung des mengenmäßiger Zustand Grundwasser Der Emscherumbau und die WRRL Handlungsbedarf wurde in den 1980er-Jahren erkannt… Modernisierung der Abwasserbehandlung Entflechtung des Entwässerungssystems Verminderung der Eintrag von Schadstoffen Herstellung/Verbesserung Strukturgüte/Durchgängigkeit … die Umsetzung mit dem Emscherumbau 1991/92 beschlossen Bau von modernen Kläranlagen Bau von rd. 400 km Abwasserkanälen Renaturierung von rd. 350 km dann abwasserfreien Gewässerstrecken Investitionsvolumen 8,7 Mrd. DM (4,4 Mrd. Euro) Der Emscherumbau ist das Programm zur Umsetzung der WRRL im Emschergebiet Festlegung der Bewirtschaftungsziele im Emschergebiet – Randbedingungen Ergebnisse der vorläufigen Bestandserfassung (2004): Anteil erheblich veränderter/künstlicher 75 % - Wasserkörper - Fließgewässerlängen 87 % „Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Potential“ bis 100 % 2015 unwahrscheinlich Der laufende Emscherumbau wurde bei der Bestands- erfassung nicht berücksichtigt ! Festlegung der Bewirtschaftungsziele Randbedingungen im Emschergebiet Die Gewässer sind dauerhaft anthropogen beeinflusst -

Maßnahmenübersicht Gemäß § 74 LWG Für Das Einzugsgebiet Der Emscher - PE EMR 1000 Emscher-Ost Und PE EMR 1100: Emscher-Mitte-West

Maßnahmenübersicht gemäß § 74 LWG für das Einzugsgebiet der Emscher - PE_EMR_1000 Emscher-Ost und PE_EMR_1100: Emscher-Mitte-West - Foto Borbecker Mühlenbach: Foto Borbecker Mühlenbach: Schmutzwasserlauf nach Umgestaltung Bearbeiter: Emschergenossenschaft Fluss & Landschaft (23-FL) Kronprinzenstr. 24 45128 Essen Essen, im März 2020 Inhalt Literaturverzeichnis .................................................................................................................... 3 Abkürzungen .............................................................................................................................. 4 Zielsetzung der Maßnahmenübersicht ....................................................................................... 5 Verfahren zur Erstellung der Maßnahmenübersichten ............................................................... 6 Planungsraum ............................................................................................................................. 8 Erarbeitung der Maßnahmenübersicht ..................................................................................... 12 Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen ........................................................................ 15 Erläuterungen zur Tabelle 1 „Programmmaßnahmen“ ........................................................ 15 Erläuterungen zur Tabelle 2 „Funktionselemente“ .............................................................. 15 Ausblick ............................................................................................................................... -

Pumpwerke Schrittmacher Der Wasserwirtschaft Titelbild: Maschinenhalle Pumpwerk Alte Emscher Foto: Tim Foltin

TECHNIK Pumpwerke Schrittmacher der Wasserwirtschaft Titelbild: Maschinenhalle Pumpwerk Alte Emscher Foto: Tim Foltin Pumpwerk Bottrop-Boye Foto: Klaus Baumers 2 Pumpwerke – Schrittmacher der Wasserwirtschaft Liebe Leserinnen und Leser, scheinbar mühelos fließt das Wasser durch Emscher, Lippe und ihre Nebenläufe. Doch selbstverständlich ist diese Tatsache nicht, denn in den vom Bergbau geprägten Einzugs- bereichen müssen wir den Abfluss der Gewässer täglich aufwändig und technisch an- spruchsvoll organisieren. In den Poldergebieten der Emscher- und der südlichen Lipperegion arbeiten Entwässe- rungspumpwerke flächendeckend Tag und Nacht. Auch der Abfluss des Abwasserkanals Emscher (AKE) wird in Zukunft rund um die Uhr mit Hilfe von drei Großpumpwerken unter- stützt: Sie gleichen das Tiefenniveau aus, das der AKE durch sein Gefälle zwischen Dort- mund und Dinslaken unterirdisch erreichen würde. Seit unserer Gründung zählen der Hochwasserschutz, die Regelung des Wasserabflusses und die Abwasserableitung zu unseren Kernaufgaben. Mit dem Betrieb von insgesamt 276 Pumpwerken an Emscher und Lippe tragen wir entscheidend zur Lebensqualität in der Re- gion bei. Unsere Anlagen wurden im Laufe der Jahrzehnte stetig modernisiert, erweitert und an aktuelle Anforderungen angepasst. Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die große Bedeutung unserer leistungsfähigen „Wasserschrittmacher“ näher bringen. Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen Ihre EMSCHERGENOSSENSCHAFT und Ihr LIPPEVERBAND 3 Träge Flüsschen werden Abwassersümpfe Kurvenreiche Gewässer in landwirtschaftlicher Idylle Ursprünglich flossen Emscher und Lippe in zahlreichen Schleifen durch eine von Landwirt- schaft geprägte Region. Aufgrund ihrer geringen Fließgeschwindigkeit führten die Flüsse bei starken Regenfällen regelmäßig Hochwasser und überfluteten das flache Umland. Da- bei entstand eine lebendige Auenlandschaft mit Wäldern, Röhrichten, Hochstaudenfluren, sumpfigen und grasigen Bereichen. Wenn die Niederschläge nachließen, regulierten sich die Pegel jedoch bald wieder. -

Maßnahmen Der Emschergenossenschaft Zum Klimaschutz Und Zur Anpassung an Den Klimawandel Michael Becker 27.09.2014

Maßnahmen der Emschergenossenschaft zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel Michael Becker 27.09.2014 || Wasserwirtschaft aus einer Hand Unsere Aufgaben rund um den Wasserkreislauf „Wiederherstellung“ Regenwassermanagement Reststoffentsorgung Wasserabfluss Abwasserbeseitigung Hochwasserschutz Renaturierung Gewässerunterhaltung Trink- und Grundwasser- Brauchwasser bewirtschaftung || Der Emscher-Umbau Über 300 Einzelprojekte 618.000 m³ Regenwasserbehandlung 4 Kläranlagen Reckling- hausen Gesamtinvestition 1990 – 2020:Lünen 4,5 Mrd. EUR Ober- Dinslaken hausen Gelsen- 4.625.000 m³ Rückhaltung Bottrop kirchen Dortmund(HRB / RRB) 433 km Abwasserkanäle 326 km ÖkologischeBochum Holz- Essen Verbesserung der Gewässer wickede || Auswirkungen des Klimawandels Klimaprojektionen - Temperatur Temperaturprojektionen sind sicher und belastbar, da direkt berechnet. In der Emscher-Lippe-Region (ELR) werden Temperaturanstiege erwartet (bis 2050 im Mittel um etwa +1 °C, bis 2100 im Mittel um etwa +3 °C). Zunahme von Sommertagen (max. T ≥ 25 °C) um etwa 10 Tage und heißen Tagen (max. T ≥ 30 °C) um etwa 5 Tage bis zum Jahr 2050. Rückgang der Frosttage (min. T < 0 °C) Quelle: Quelle: LANUV (2011) um etwa 20 Tage pro Jahr bis zum Jahr 2050. || Auswirkungen des Klimawandels Klimaprojektionen - Niederschlag Niederschlagprojektionen sind unsicherer und nicht so belastbar wie Temperatur- projektionen, da sie aus der Temperatur abgeleitet werden. Bei den Jahresniederschlagssummen lässt sich kein eindeutiger Trend fest- stellen. Verstärktes Auftreten -

Aus Der Praxis

Aus der Praxis Wo Wasser und Daten zusammenfließen Ein VPN-Projekt bei Emschergenossenschaft/ Lippeverband Journal Als vor mehr als hundert Jahren die Emscher stellenweise rückwärts zu flie- Münster Coesfeld ßen begann und ganze Stadtviertel mit verschmutztem Wasser überflutete, konnte nur ein einheitlicher Plan Ret- Dülmen Borken tung bringen. In einer großen Kraft- Drensteinfurt Lüdinghausen Ahlen anstrengung gelang es der Emscher- Haltern genossenschaft, die wasserwirtschaft- Schermbeck Werne Lippe lichen Folgen von rascher Industria li- Wesel Lünen Lippborg sierung bei gleichzeitigen bergbau- Hamm Ahse Lippe Marl bedingten Bodensenkungen für das Dorsten Datteln Waltrop Ruhrgebiet zu bewältigen. Dinslaken Herten Gelsenkirchen Seseke Rhein Dortmund Heute sind die Fördertürme der Ze- Werl Soest chen fast vollständig verschwunden. Unna Nun hat sich die Emschergenossen- schaft in Essen einer neuen gewaltigen Verbandsgebiet Polderflächen Kläranlage Entwässerungspumpwerk Aufgabe gestellt und begonnen, den Wasserlauf Kläranlage stillgelegt Entwässerungspumpwerk neu im Betrieb Fluss von Holzwickede und Dortmund bis zu seiner Mündung in Dinslaken Einzugsgebiet Lippeverband (Stand: Janaur 2002). durch unterirdische Abwasserrohre vom Schmutz zu befreien und wieder zu renaturieren. Mit einer Investitions- Recklinghausen summe von 4,4 Milliarden Euro wird 31 eines der umfangreichsten wasserwirt- Gelsen- 2 Dinslaken Ober- kirchen hausen3 Bottrop her 42 schaftlichen Projekte über einen Zeit- 2 Emsc Castrop- Rauxel raum von rund 30 Jahren realisiert. 45 Herne in 42 he Eine andere aktuelle Herausforde- R 40 rung für die regionale Wasserwirtschaft Duisburg 3 Bochum Dortmund betrifft den Hochwasserschutz. Gerade 2 40 Essen 43 Witten im Emschergebiet mit seinen Polderge- Mülheim bieten, die tiefer liegen als der Gewäs- serspiegel, ist dies ein wichtiges The- Genossenschaftsgebiet Polderflächen Kläranlage Entwässerungspumpwerk ma. -

Emschergenossenschaft Lippeverband

2/19 Emschergenossenschaft Lippeverband TITELSTORY Grüne Infrastruktur und Klimawandelanpassung Die Verbände im Dritten Reich Mitmachfluss zeigt Mehrwert für Region 2 Wasserstandpunkt 16 3 Editorial # 4 Schwerpunktthema Grüne Infrastruktur und Klimawandelanpassung in den Kommunen Programm Lebendige Lippe Städtebau 32 Renaturierung 40 Hamm bekommt Blaues Haus Vogelsang Klassenzimmer 12 Interview mit Ministerin 41 Interview mit Ursula Heinen-Esser 34 „HaLiMa“ Prof. Martina Oldengott zum Thema Klimawandel- Bandbrücke überspannt zum Thema „Sprung über anpassung die Lippe die Emscher“ 36 Superlativ 16 NS-Symposium Größte Schneckenkaskade Unsere Verbände im News Deutschlands steht in Bönen Dritten Reich – Aufarbeitung 42 Lippe Wassertechnik prüft der NS-Zeit bringt wichtige 47 Brücken für den Kreis Erkenntnisse Forschung und Entwicklung Recklinghausen 38 EGLV-Thema: Spurenstoffe 42 Auf dem Weg zum Agrarsystem 20 Mitmachfluss Kläranlagen sind keine der Zukunft – das Gemüse zeigt Mehrwert Allheilmittel wächst auf der Kläranlage für die Region 42 Ministerin Svenja Schulze 39 Forschung und Entwicklung besucht Emschergenossenschaft Interview mit Dr. Issa Nafo 43 Interview mit Ulrike zur Initiative „Essen macht‘s Emscher-Umbau Westkamp: „Mein schönster klar – Weniger Medikamente 26 Renaturierung Platz an der Lippe“ im Abwasser“ Neue Natur am Hellbach ist erfahrbar 28 Pumpwerk Gelsenkirchen Gigantischer Abwasser-Aufzug 20 EDITORIAL EGLV.de 3 „Der Klimawandel wartet nicht. Wir müssen im Ruhrgebiet jetzt drin- gend konkrete Maßnahmen für die Klimaanpassung umsetzen. Das nun in der Ruhr-Konferenz erarbeitete Projekt kann dies leisten!“ Foto Klaus Baumers Liebe Leserinnen und Leser den Anspruchsgruppen selbst und im und dem Umweltministerium das unserer zweiten Ausgabe, Hinblick auf die Gewässerökologie zu Projekt „Klimaresiliente Region mit der Klimawandel bestimmt aktuell das neuen Konflikten führen zu können. -

Ruhrverband. We Know What Water Is Worth. 2 Our Values, Our Work

Ruhrverband. We know what water is worth. 2_ Our values, our work At the Ruhrverband, we preserve water for the people in our region. With our eight reservoirs and 69 sewage treatment plants, we work to make sure that there’s enough water of high quality. With our knowledge about water we safeguard the basis of human life and the protection of nature. To ensure quality, we continuously moni- tor the condition of our rivers and lakes. We try to reach our goals in the most economical manner. Our work is about the wellbeing of people and not about striving for profit. We use innovative and modern tech- niques and develop new ideas. Leisure and recreation along our rivers and lakes and in our forests are a real joy for many people. Contents _3 Contents Introduction 4 Tasks 6 Organisational structure, finances 7 Catchment area 8 Water supply 12 Water quantity 13 Water quality 16 Laboratory 18 Quality management 20 Water management in NRW 21 Subsidiaries 24 Leisure activities 26 Facts and figures 28 Further information 30 4_ Introduction The Ruhr River: providing water and a name to a whole region. Introduction _5 A river of great service. The Ruhr is the lifeline and name giver for one of the largest conurbations in Europe, the Ruhr area. Around 4.6 million people get their drinking and service water from the Ruhr and its tributaries. The dense population and the high number of commercial and industrial enter prises lead to a water consumption per unit of area in the region which is around seven times higher than the national average. -

Dortmund Stand März 2021

Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Dortmund Stand März 2021 Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Dortmund Die Karte zeigt die Risikogewässer und die Ausdehnung der Überflutung für das extreme Hochwasserereignis (HQextrem) im 2.Umsetzungszyklus 2016-2021 der HWRM-RL. Bezirksregierung Arnsberg Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Dortmund Stand März 2021 Der Kommunensteckbrief stellt die Maßnahmenplanung zur Verminderung von Hochwasserrisiken in Ihrer Kommune dar. Die Maßnahmenplanung ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der europäischen Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) in Ihrer Region. Sie wurde auf der Grundlage der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Gewässer mit potenziellem signi- fikantem Hochwasserrisiko, die sogenannten Risikogewässer, erarbeitet. Mithilfe der Karten erkennen Sie, wo in Ihrer Region oder Ihrer Stadt konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. Die aktuellen Gefahren- und Risikokarten und viele weitere Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW finden Sie auf der Inter- netseite flussgebiete.nrw.de oder in den Kartendiensten elwasweb.nrw.de bzw. uvo.nrw.de. Von welchen Risikogewässern ist Ihre Kommune betroffen? Teileinzugsgebiet (TEG) Emscher Flussgebiete NRW > TEG Emscher Emscher System o Appelbecke o Bodelschwingher Bach o Emscher o Groppenbach o Hörder Bach o Nathebach o Nettebach o Roßbach o Rüpingsbach Teileinzugsgebiet (TEG) Lippe Flussgebiete NRW > TEG Lippe Körne -

Sewage Treatment Plant, Bottrop, Germany

Reference Sewage Treatment Plant, Bottrop, Germany © Dieter Golland / www.nachtzeichen.de Reference data ■ Building activity ■ Client Concrete restoration Emschergenossenschaft Kläranlage Bottrop ■ Object address ■ Architect In der Weilheimer Mark 190, 46238 Bottrop Ibb Althans & Hesselmann GbR - Technische Berater ■ Date / Completion 2013 ■ Contractor Peter Presch GmbH - Betoninstandsetzung ■ representatives Johannes Wilp ■ Viewing possible? No Remmers (UK) Limited ■ Tel.: +44 (0) 1293 594 010 ■ [email protected] ■ www.remmers.co.uk Reference Description The Emscher wastewater treatment plant is one of four central treatment plants at Emscher and is located in the Welheimer Mark district of Bottrop. The first sewage treatment plant was installed at this location in 1929, which mechanically purified all the river water.The current sewage treatment plant purifies up to 8,500 litres of water per second. The catchment area of the plant covers the river systems of the Boye, Schwarzbach, Lanferbach, Holz-, Resser- and Sellmannsbach. It covers 240 km² in the area of the cities of Bottrop, Bochum, Essen, Gelsenkirchen and Gladbeck.The four egg-shaped digesters of the Emscher sewage treatment plant, almost 50 meters high, can be seen from afar. The digestion towers look very futuristic, especially when illuminated at night with blue steel, which also serves as a landmark. Problem Considerable damage was visible at digester No. 4 as a result of a biogenic sulphuric acid attack (BSK attack) to the concrete. The structural condition analysis revealed advanced damage to the concrete surface. In some areas it showed indentations of up to 5 cm. The dome area was also to be given a new coating. -

Emschertalweg

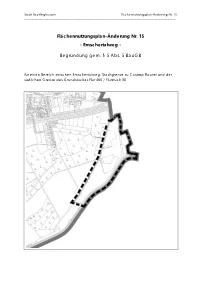

Stadt Recklinghausen Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15 ____________________________________________________________________________________________________ Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15 - Emschertalweg - Begründung gem. § 5 Abs. 5 BauGB für einen Bereich zwischen Emschertalweg, Stadtgrenze zu Castrop Rauxel und der südlichen Grenze des Grundstückes Flur 466 / Flurstück 30 Stadt Recklinghausen Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 15 ____________________________________________________________________________________________________ Teil A – Erläuterungen zur Änderung 1. Anlass und Ziel des Planverfahrens Die vier Kommunen Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Herne und Herten sowie der Regionalverband Ruhr unter Federführung der Emschergenossenschaft haben gemeinsam ein integriertes Handlungskonzept (IHK) erarbeitet, um den Landschaftsraum an der Emscher aufzuwerten und erlebbar zu machen. Das IHK „Emscherland 2020“ beschreibt eine ganzheitliche und weitsichtige interkommunale Handlungsstrategie mit Entwicklungszielen, die auf unterschiedliche Förderressourcen und Prioritätsachsen ausgerichtet sind. Es beinhaltet circa 40 städtebauliche, freiräumliche, interkulturelle und touristische Projekte. Im Bereich des Wasserkreuzes Emscher/Rhein-Herne-Kanal sind die drei Projekte „Natur- und Wasser-Erlebnis-Park“, „Emscher- Terrassen“ und „Gewässer-Lernort und Wasser-Erlebnis“ geplant, die räumlich und konzeptionell unmittelbar miteinander verbun- den sind. Der „Natur- und Wasser- Erlebnis-Park“ liegt im Wesent- lichen auf Recklinghäuser Stadt- gebiet -

PARADIGM SHIFT in the RUHR REGION: from INDUSTRY to INNOVATION – from GREY to GREEN Dietwald Gruehn 1. INTRODUCTION. Tradition

PARADIGM SHIFT IN THE RUHR REGION: FROM INDUSTRY TO INNOVATION – FROM GREY TO GREEN Dietwald Gruehn Dortmund University of Technology, Dortmund, Germany [email protected] Abstract. The paper gives an outline on the current development of Germany’s largest agglomeration, the Ruhr region, which has lead to a fundamental paradigm shift. The heavy industry has gone and was successfully replaced by innovative technologies; the region’s appearance turned from grey to green, and new urban development projects contribute to an enhanced life quality, which makes the region competitive for the future. Грюен Д. Парадигмальні зрушення у Рурському регіоні: від індустрії до інновацій – від сірого до зеленого. У статті наводиться нарис сучасного розвитку найбільшої агломерації Німеччини – Рурського регіону, який зумовив фундаментальні парадигмальні зрушення. Важка промисловість тут була успішно замінена інноваційними технологіями; регіон перетворився із «сірого» на «зелений», а нові містобудівні проекти сприяли підвищенню якості життя, тобто зробили регіон конкурентоздатним на перспективу. 1. INTRODUCTION. Traditionally in Germany the Ruhr region was regarded as an industrial zone, characterized by environmental damages, low life quality and a predominatly unlettered population. The industrial production mainly focussed on coal and steel production. Apart from the University of Duisburg which was founded in 1655 and closed by the Prussian King in 1818, the first universities were founded in the 1960ies, such as Ruhr University of Bochum (1965) and Dortmund University (1968). Since those times universities played an important role in the Ruhr region to master the need for a fundamental structural change, caused by a gradual decline of the coal and steel sector (Henze et al.