Cléder Au Début Des Années 1400

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

DESTINATION BRETAGNE N° 6 / Édition 2018 23 CIRCUITS DE RANDONNÉE

DESTINATION BRETAGNE N° 6 / édition 2018 23 CIRCUITS DE RANDONNÉE Cancale I Dinard I Saint-Cast-le Guildo I Erquy I Pléneuf Val André I Binic-Étables-sur-Mer Saint-Quay-Portrieux I Perros-Guirec I Trébeurden I Locquirec I Plougasnou I Carantec I Roscoff Plouescat I Plouguerneau I Landéda l’Aber Wrac‘h I Plougonvelin-Pointe Saint-Mathieu Camaret-sur-Mer I Fouesnant-les Glénan I Névez-Port Manec’h Carnac I Arzon-Port du Crouesty-Port Navalo I Pénestin Sommaire PÉNESTIN ...........................................................6 LANDÉDA L’ABER WRAC’H .......20 SAINT-QUAY-PORTRIEUX ....38 LES INCONTOURNABLES ARZON-PORT DU CROUESTY ...8 PLOUGUERNEAU ..................................22 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER ......40 POUR VIVRE LE LITTORAL PORT NAVALO PLOUESCAT ....................................................24 PLÉNEUF VAL ANDRÉ ..................42 CARNAC .................................................................10 ROSCOFF ..............................................................26 ERQUY .....................................................................44 BRETON COMPILÉS DANS NÉVEZ-PORT MANEC’H ..............12 CARANTEC ........................................................28 SAINT-CAST-LE GUILDO ...........46 LE MAGAZINE 2018 FOUESNANT-LES GLÉNAN ...14 PLOUGASNOU ............................................30 DINARD .................................................................48 CAMARET-SUR-MER .........................16 LOCQUIREC .....................................................32 CANCALE .............................................................50 -

Synthèse De Diagnostic

Synthèse de diagnostic Réunion de validation du PADD 01/12/2020 SOMMAIRE 1. Les dynamique territoriales et la structuration du territoire 2. Le profil socio-démographique 3. L’habitat 4. Les modes d’urbanisation 5. L’économie 6. L’offre commerciale et d’équipements 7. Les zones d’activités sur le territoire 8. L’environnement 9. Les défis du territoire PLUi-h HLC 2 1. Les dynamiques territoriales et la structuration du territoire PLUi-h HLC 3 Ce que dit le SCoT . Le renforcement des villes et des bourgs : le développement démographique du territoire devra permettre de maintenir, voire de renforcer, le poids démographique des villes et bourgs, et éviter le report vers les villages. Les constructions nouvelles seront prioritairement implantées à l’intérieur des zones urbanisées (dents creuses, renouvellement urbain) ou en continuité directe de ces dernières, de sorte à prolonger la trame urbaine existante et la proximité avec les commerces et services. Les centralités urbaines offrant les principaux services et équipements seront renforcées, notamment les villes : Plouescat, Saint-Pol de Léon et Roscoff . Les communes favoriseront le report de l’urbanisation du front de mer dans les bourgs rétro-littoraux, de sorte à préserver les espaces naturels sensibles. Les communes favoriseront un développement perpendiculaire à la côte, de façon à ne pas élargir la façade urbaine de la mer, et favoriseront des formes urbaines denses dans le cas d’éventuelles extensions. PLUi-h HLC 4 Ce que dit le SCoT Le SCoT nomme les agglomérations et les villages -

Saison 2014-15

Saison 2014-15 16 équipes 12-sept 23-janv 19-sept 30-janv 26-sept 6-févr Carantec Les Nomades Mespaul Plouezoc'h Plounevez Les Nomades Pleyber Plounevez Berven Plouigneau Carantec Santec Lampaul Santec Taulé St Servais Pleyber USM Brest St Thégonnec USM Brest Bodilis St Thégonnec Lampaul Bodilis St Servais Bodilis USM Brest Lampaul St Thégonnec Taulé Plouigneau Taulé Santec Pleyber St Servais Berven Plouezoc'h Berven Les Nomades Plouescat Plouigneau Mespaul Mespaul Plouescat Carantec Plounevez Plouescat Plouezoc'h 3-oct 20-févr 10-oct 27-févr 17-oct 6-mars Plouezoc'h Plouigneau Plounevez Santec Santec Plouescat Mespaul St Servais Les Nomades USM Brest USM Brest Plounevez Berven St Thégonnec Carantec Bodilis Bodilis Les Nomades Taulé Lampaul Pleyber Taulé Taulé Carantec Bodilis Pleyber Lampaul Berven Berven Pleyber Plouescat Plounevez St Thégonnec Mespaul Mespaul Lampaul USM Brest Carantec St Servais Plouezoc'h Plouezoc'h St Thégonnec Santec Les Nomades Plouescat Plouigneau Plouigneau St Servais 24-oct. 13-mars 7-nov 20-mars 14-nov. 27-mars Santec USM Brest Mespaul Carantec USM Brest Bodilis Bodilis Plounevez Berven Les Nomades Santec Taulé Les Nomades Taulé Plounevez Taulé Berven Plounevez Carantec Berven Bodilis Santec Les Nomades Mespaul Pleyber Mespaul Plouescat USM Brest Carantec Plouezoc'h Lampaul Plouezoc'h St Servais St Thégonnec Pleyber Plouigneau St Thégonnec Plouigneau Plouigneau Lampaul Lampaul St Servais St Servais Plouescat Plouezoc'h Pleyber St Thégonnec Plouescat 21-nov 3-avr 28-nov 10-avr 5-déc 17-avr Plouigneau Carantec -

Dispositif Astreinte Ide De Nuit En Ehpad En Place Dans Les Côtes D’Armor

DISPOSITIF ASTREINTE IDE DE NUIT EN EHPAD EN PLACE DANS LES CÔTES D’ARMOR Type Nombre d'EHPAD Type d'astreinte Porteur de projet Adresse Ville Implantation Dept Raison sociale de l'établissement et adresse complète d'établissement participants choisie 22 Les champs au Duc, Saint-Brieuc 22 EHPAD La vIlleneuve, Pordic Les champs au 10 rue des Camps 22 EHPAD Saint-Jean-Eudes, Saint-Brieuc EHPAD SAINT-BRIEUC 6 HAD Duc au Duc 22 EHPAD Ermitage Saint-Joseph, Saint-Brieuc 22 EHPAD le Cèdre, Saint-Brieux 22 Résidence de Roquillieu, Plaintel 22 Ti An Heol, Ploumagoar 22 Résidence Beau Chêne, Saint-Agathon 22 Résidence Kreiz Ker, Bégard 22 EHPAD du CCAS, Bourbriac 22 EHPAD La Colline, Plouisy Ti An Heol EHPAD Impasse Pors Roué PLOUMAGOAR 10 HAD 22 EHPAD Ti Ma Zud, Louargat 22 Résidence du Leff, Chatelaudren 22 EHPAD Guy Maros, Plouagat 22 EHPAD Kersalic, Guingamp 22 Résidence Saint-Emilion, Loguivy Plougrast 22 EHPAD et Foyer de vie HSTV, Moncontour IDE de nuit d'un HSTV EHPAD 1 place du Chauchix MONCONTOUR 3 22 Résidence de la clairière, Colinée étb 22 Résidence du Soleil d'Or, Plessala DISPOSITIF ASTREINTE IDE DE NUIT EN EHPAD EN PLACE DANS LE FINISTERE Type Nombre d'EHPAD TYPE D'ASTREINTE Porteur de projet Adresse Ville Implantation Dept Raison sociale de l'établissement et adresse complète d'établissement participants CHOISIE 29 EHPAD la fondation de Plouescat, Plouescat LA FONDATION DE 50 boulevard de IDE de nuit d'un EHPAD PLOUESCAT 2 PLOUESCAT l'Europe 29 EHPAD de mestioual, Cléder étb 29 EHPAD du Bel air, Taulé GCSM COMETE 9 rue du couvent -

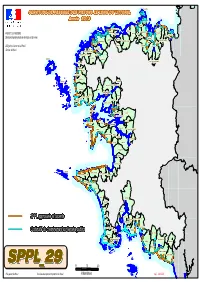

Mise En Page

ILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZ SERVITUDESERVITUDE DEDE PASSAGEPASSAGE DESDES PIETONSPIETONS LELE LONGLONG DUDU LITTORALLITTORAL AnnéeAnnée 20132013 ROSCOFFROSCOFFROSCOFF SANTECSANTECSANTEC BRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGES PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT KERLOUANKERLOUANKERLOUAN SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUANKERLOUAN CLEDERCLEDERCLEDER PLOUGASNOUPLOUGASNOUPLOUGASNOU PREFET DU FINISTERE PLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZ CLEDERCLEDERCLEDER SIBIRILSIBIRILSIBIRIL LOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIREC GUIMAECGUIMAECGUIMAEC PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM GUIMAECGUIMAECGUIMAEC Direction départementale des territoires et de la mer CARANTECCARANTECCARANTEC GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ GUISSENYGUISSENYGUISSENY GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAU PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST HENVICHENVICHENVIC PLOUEZOCHPLOUEZOCHPLOUEZOCH LANDEDALANDEDALANDEDALANDEDA PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN Délégation à la mer et au littoral PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS SAINT-PABUSAINT-PABUSAINT-PABU LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS Service du littoral TAULETAULETAULE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAU -

Pays De Landivisiau

To see to do JULY : PAYS DE LANDIVISIAU Markets Seasonal markets All year round Tuesday: Tréflez at 5pm Tuesday morning: Saint-Pol-de-Léon Thursday : Bodilis from 4 to 6 pm, Commana from 5 to 8 pm, Wednesday morning: Roscoff, Port de Moguériec from 4 to 9 pm Landivisiau, Sizun Friday: Santec Dossen from 5pm to 8pm Friday morning: Cléder Sunday morning : Ile de Batz , Cléder-Kerfissien Saturday morning: Plouescat, Plouzévédé Parish closes Commana - Guimiliau - Lampaul-Guimiliau - Locmélar - Free entrance Sizun - Bodilis (july 15 to august 15) Circuit of the parish closes available Closes churches : Saint-Servais and Berven-Plouzévédé - free of charge at the tourist office Possibility visit the outside Possibility of a guided tour Every day from 9 am to 7 pm (except religious ceremonies) Centre With an exhibition space entirely devoted to the parish Free entrance d'interprétation Les closes, the CIAP offers a powerful experience of Brittany's Enclos Golden Age of the 16th and 17th centuries to all visitoirs. 53 rue du Calvaire Thourgh a modern and aesthetically pleasing design and various inter-active areas, the visitor can travel back in time GUIMILIAU to discover the parish closes, true architectural and historiacl +33 2 98 68 41 98 gems. Open from Monday to Saturday: from 9.30am to 1pm and from 2pm to 6pm. Sundays and Bank holidays: from 10am to 12.30pm Ecomusée des Monts Monts d’Arrée Ecomuseum invites you to discover the natural Adult: 5€ d'Arrée and cultural heritage of the region. Kerouat village testifies to Children 8 to 18 years old: 3€ Moulins de Kerouat the daily life of a miller dynasty accross centuries. -

Observatoire DE LA VIE COLLÉGIENNE

Observatoire DE LA VIE COLLÉGIENNE JUILLET 2016 2 │ OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA VIE COLLÉGIENNE Sommaire Avant-propos ........................................................................................................................................................................................................................5 Chiffres clés ..........................................................................................................................................................................................................................5 L’offre d’enseignement et la population collégienne dans le Finistère ....................................................................... 6 1. L’offre d’enseignement en Finistère ............................................................................................................................................................................. 6 2. L’évolution de la population collégienne sur le long terme ................................................................................................................................... 12 Un contexte en mutation ......................................................................................................................................................14 1. Le Finistère, un espace en recomposition .................................................................................................................................................................. 14 2. La projection de la population reste un -

Guide Des Hébergements 2021-2022

2021 DE LA CÔTE DES SABLES AUX ENCLOS PAROISSIAUX DES SABLES AUX ENCLOS CÔTE DE LA WWW.ROSCOFF-TOURISME.COM CLÉDER / ÎLE DE BATZ / PAYS DE LANDIVISIAU / PLOUESCAT / ROSCOFF / SAINT-POL-DE-LÉON HÉBERGEMENTS TRANSPORTS ET SOMMAIRE Transports and summary Transport und Zusammenfassung Aéroport Brest Bretagne Lignes de bus Vols directs Direct flights Drektflüge Bus lines Buslinien Paris CDG + Orly, Lyon, Toulon, Marseille, Bordeaux, L.21 : Brest - Lesneven Montpellier, Toulouse, Ajaccio, Bastia, Lilles, Londres, L.25 : Lesneven - Plouescat - Cléder - Saint-Pol-de- Amsterdam, Barcelona. Navettes régulières avec Brest Léon - Roscoff gare SNCF L.29 : Morlaix - Saint-Pol-de-Léon - Roscoff Regular shuttles with Brest Shuttles bis Brest Bahnhof L.80A : Sizun - Landivisiau L.80B : Plouzévédé - Landivisiau www.breizhgo.com Gares Liaisons maritimes vversers l'île de Batz Railway stations Bahnhof Sea links to île de Batz Maritime Verbindungen nach île de TGV : Morlaix Batz TER : Landivisiau - Guimiliau Roscoff - Île de Batz : toute l’année Moguériec - Île de Batz : juin / septembre FFerryerry : GrGrandeande Bretagne, Irlande, Espagne United Kingdom, Ireland, Spain Grossbritannien, Irland, Spanien Brittany Ferries. Tél. 0 825 828 828 www.brittanyferries.fr Roscoff - Plymouth (GB), Cork (Irl.), Bilbao et Santander (Esp.) HÔTELS / P.4 CHAMBRES D'HÔTES / P.12 CAMPING-CARS / P.19 CAMPINGS / P.20 LOCATIONS DE VACANCES / P.26 RÉSIDENCES / P.68 HÉBERGEMENTS COLLECTIFS / P.70 Chez vous ou sur place, organisez votre séjour : Idées, sorties, balades, expériences : www.roscoff-tourisme.com blog.roscoff-tourisme.com Retrouvez nous sur facebook : Tous nos offices de tourisme sont équipés du wifi ou Tourisme Roscoff et Plouescat Tourisme de connexions internet gratuites. -

Mise En Page

ILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZ ROSCOFFROSCOFF ROSCOFFROSCOFF SANTECSANTECSANTEC BRIGNOGAN-PLAGEBRIGNOGAN-PLAGE PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUAN SIBIRILSIBIRILSIBIRIL SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUAN CLEDERCLEDER PLOUGASNOUPLOUGASNOUPLOUGASNOU GUIMAECGUIMAEC PLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZ CLEDERCLEDER GUIMAECGUIMAECLOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIREC PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT CARANTECCARANTEC GOULVENGOULVENTREFLEZTREFLEZTREFLEZ GUISSENYGUISSENY GOULVENGOULVENTREFLEZTREFLEZTREFLEZ PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST PLOUEZOC'HPLOUEZOC'HPLOUEZOC'H PLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAU PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTTREFLAOUENANTREFLAOUENANTREFLAOUENAN HENVICHENVIC PLOUEZOC'HPLOUEZOC'HPLOUEZOC'H LANMEURLANMEURLANMEUR LANDEDALANDEDALANDEDA LANDEDALANDEDALANDEDA PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER SAINT-FREGANTSAINT-FREGANTSAINT-FREGANT PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE KERNOUESKERNOUES TREZILIDETREZILIDETREZILIDEMESPAULMESPAUL PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE PLOUEGAT-GUERANDPLOUEGAT-GUERANDPLOUEGAT-GUERAND LANNILISLANNILISLANNILIS SAINT-VOUGAYSAINT-VOUGAYSAINT-VOUGAYPLOUZEVEDEPLOUZEVEDEPLOUZEVEDE SAINT-PABUSAINT-PABUSAINT-PABU LANNILISLANNILISLANNILIS KERNILISKERNILIS LESNEVENLESNEVENLESNEVEN SAINT-VOUGAYSAINT-VOUGAYSAINT-VOUGAY TAULETAULETAULE -

Finis Terrae 2019

Numéro 29 Finis terrae Décembre 2019 Association reconnue d'Intérêt général - Art. 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI www.merite-maritime29.org Assemblée Générale le 28 mars 2020 28 mars 2020 Assemblée Générale à La Pointe St. Mathieu l’Hostellerie de la Mer Pointe St. Mathieu DAILLE D’HONNEUR DES MARINS MARINS DES D’HONNEUR DAILLE Photo Didier GOMBERT Section FNMM/MH 29 Le président et les membres du Bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020 REUNIONS DE SECTEUR Plougonvelin Restaurant l’Hostellerie de la Mer. Samedi 11 janvier à 10h00 Douarnenez/Audierne Maison du Nautisme à Tréboul. Samedi 18 janvier à 10h00 Concarneau/Moëlan Restaurant La Coquille, 1 quai Moros. Samedi 25 janvier à 10h00 Camaret Restaurant du Styvel, 2 Quai du Styvel. Samedi 8 février à 10h00 Brest Restaurant La Base, Marina du château. Samedi 15 février à 10h00 Le Guilvinec Criée port du Guilvinec. Samedi 22 février à 10h00 Roscoff Criée port du Bloscon. Samedi 29 février à 10h00 FEDERATION NATIONALE DU MERITE MARITIME ET DE LA ME DE LA MARITIMEMERITE ET DU NATIONALE FEDERATION Un déjeuner est envisagé à l’issue des réunions, merci de contacter le Président Un rappel paraîtra dans la presse locale Le mot du Président Chères adhérentes, chers adhérents, A l’approche de cette fin d’année l’heure est au bilan, et je dois dire qu’en terme d’adhésions il est plus que satisfaisant avec l’arrivée de 38 nouveaux membres, venant de tous les horizons et professions maritimes, ainsi que de plusieurs autres départe- ments. -

Contrat De Pays Du Pays De Morlaix

Contrat de pays du Pays de Morlaix 2006 - 2012 Conseil régional de Bretagne 283, avenue du Général Patton – CS 21 101 – 35711 RENNES CEDEX 7 Tél. : 02 99 27 10 10 – Fax. : 02 99 27 11 11 – www.region-bretagne.fr • territoire • Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu la délibération n° 05-TERR/1 du Conseil régional en date des 15 et 16 décembre 2005, validant notamment les orientations de la nouvelle politique territoriale, la méthode de contractualisation, ainsi que les dotations par pays proposées, Vu la délibération n° 06-BUDG/1 du Conseil régional en date des 9, 10 et 11 février 2006 approuvant le budget primitif, Vu la délibération n° 06-TERR/1 du Conseil régional en date des 14, 15 et 16 juin 2006, autorisant le Président du Conseil régional à signer le présent contrat, Vu la délibération n° 16/06 du GIP du Pays de Morlaix, en date du 19 juin 2006, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, Vu la délibération n° D 06-126 de la Communauté d’agglomération « Morlaix Communauté », en date du 16 octobre 2006, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, Vu la délibération de la Communauté de communes de la Baie du Kernic, en date du 27 septembre 2006, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays Léonard, en date du 22 septembre 2006, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci, Vu la délibération n° 59-06 de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau, en date du 2 octobre 2006, approuvant le présent contrat et autorisant le Président à signer celui-ci. -

Roscoff Csep

SAINT-POL-DE-LÉON - PAYS DE LANDIVISIAU - PLOUESCAT - CLÉDER - ROSCOFF - ÎLE DE BATZ 2015 vers Grande-Bretagne, Irlande, Île de Batz Espagne (été) Roscoff les s Sab Île de Sieck *DUH7(5 de Bai PQ e te Santec de Mo r Cô laix *SVtXHSQERMEPI éér HI7ERXIG Île Callot (YRIW HY8LrZIR Château PQ Saint-Pol-de-Léon du Taureau Cléder PQ Plouescat Plougoulm *DUH7(5 D10 PQ Sibiril Île Louët (YRIWHI &EMIHY/IVRMG /IVIQQE a PQ D58 D769 G Tréflaouénan PQ PQ Tréflez Plouénan Plounévez-Lochrist e S t D788 Mespaul PQ La Penzé D69 Trézilidé PQ é Plouzévédé PQ Lanhouarneau Saint-Vougay e L’Horn é *SVtXHI Château 0ERRY^SYEVR de Kerjean Plouvorn 4PERH·IEY Plougar HI0ERRSVKERX or Plougourvest Saint-Derrien D31 PQ *DUH D30 PQ PQ Guiclan PQ Bodilis D32 PQ Plounéventer Saint-Servais N12 E50 DpURSRUW PQ Sain Th g %UHVW*XLSDYDV Landivisiau PQ PQ *DUH7(5 Guimiliau Lampaul-Guimiliau -Mauricece L’Élorn PQ Loc-Éguiner LanLaL PQ D11 iner égonnecn Locmélar D30 Hôtels Exposition permanente Saint-Sauveur PQ Hébergement groupes Salle de spectacle Gîte d’étape Cinéma PQ Plounéour-Ménez Auberge de jeunesse Théâtre morique Chambres d’hôtes d’Ar Casino nal gio PQ Halte camping-car Thalassothérapie l Ré Commana Sizun re Port Piscine tu Na L’Élorn Criée Piscine de plein-air c r 0EGHY(VIRRIG Château Centre nautique Pa Enclos paroissial Jardin Mégalithe Sentier d’interprétation Botmeur C Musée Centre équestre Accrobranches 2 Mini golf Saint-Rivoal Summary - Inhaltsangabe Hôtels - Hotels - Hotels 315Chambres d’hôtes Bed and breakfast - Gästezimmer Hébergement “Tourisme