Contenido Nº 6

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Book I. Title XXVII. Concerning the Office of the Praetor Prefect Of

Book I. Title XXVII. Concerning the office of the Praetor Prefect of Africa and concerning the whole organization of that diocese. (De officio praefecti praetorio Africae et de omni eiusdem dioeceseos statu.) Headnote. Preliminary. For a better understanding of the following chapters in the Code, a brief outline of the organization of the Roman Empire may be given, but historical works will have to be consulted for greater details. The organization as contemplated in the Code was the one initiated by Diocletian and Constantine the Great in the latter part of the third and the beginning of the fourth century of the Christian era, and little need be said about the time previous to that. During the Republican period, Rome was governed mainly by two consuls, tow or more praetors (C. 1.39 and note), quaestors (financial officers and not to be confused with the imperial quaestor of the later period, mentioned at C. 1.30), aediles and a prefect of food supply. The provinces were governed by ex-consuls and ex- praetors sent to them by the Senate, and these governors, so sent, had their retinue of course. After the empire was established, the provinces were, for a time, divided into senatorial and imperial, the later consisting mainly of those in which an army was required. The senate continued to send out ex-consuls and ex-praetors, all called proconsuls, into the senatorial provinces. The proconsul was accompanied by a quaestor, who was a financial officer, and looked after the collection of the revenue, but who seems to have been largely subservient to the proconsul. -

Alfabético De Participantes Ceuta Y Melilla

CONCURSO DE TRASLADOS DE DOCENTES CUERPOS DE INSPECCIÓN EDUCATIVA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 2020-2021 ALFABÉTICO DE PARTICIPANTES CEUTA Y MELILLA Concurso Estatal ALFAB CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE CUERPOS DE INSPECCIÓN EDUCATIVA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 2020-2021 ALFABÉTICO DE PARTICIPANTES GARCIA MINO, JORNATAN SALVADOR DNI: *****5535 CUE: 510 ORIGEN: 110 CÁDIZ HA OBTENIDO PLAZA MOD. : A DESTINO DEFINITIVO PTOS:TOT) 245,0330 1) 232,3330 3) 10,0000 4) 2,7000 DESTINO ANTERIOR: 11006504 Delegación territorial de Educación VER.: 0 BIL.: 0 ITI.: 0 Cádiz CÁDIZ DESTINO ACTUAL: 51000389 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CEUTA VER.: 0 BIL.: 0 ITI.: 0 CEUTA CEUTA TOTAL PARTICIPANTES: 1 Página 2 CONCURSO DE TRASLADOS DE DOCENTES ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS RESOLUCIÓN DEFINITIVA 2020-2021 ALFABÉTICO DE PARTICIPANTES CEUTA Y MELILLA Concurso Estatal ALFAB CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL DOCENTE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS E IDIOMAS RESOLUCIÓN DEFINITIVA 2020-2021 ALFABÉTICO DE PARTICIPANTES AMOROS RODRIGUEZ, MARIA PALMA DNI: *****4259 CUE: 590 ORIGEN: 180 GRANADA HA OBTENIDO PLAZA ESPEC. MOD. : A DESTINO DEFINITIVO 590108 PTOS:TOT) 127,5829 1) 111,3332 3) 3,0000 4) 4,7497 5) 6,0000 6) 2,5000 DESTINO ANTERIOR: 18700037 I.E.S. Pedro Soto de Rojas ESP.: 590108 VER.: 0 BIL.: 0 ITI.: 0 Granada GRANADA DESTINO ACTUAL: 51000286 I.E.S. ABYLA ESP.: 590108 VER.: 0 BIL.: 0 ITI.: 0 CEUTA CEUTA ARJONA GIRONA, NATIVIDAD DNI: ****8433W CUE: 590 ORIGEN: 520 MELILLA HA OBTENIDO PLAZA ESPEC. MOD. : A DESTINO DEFINITIVO 590004 PTOS:TOT) 132,3332 1) 121,3332 4) 5,0000 5) 6,0000 590058 DESTINO ANTERIOR: 52000661 I.E.S. -

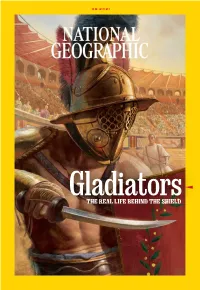

The Real Life Behind the Shield 3

08.2021 Gladiators THE REAL LIFE BEHIND THE SHIELD 3 1 2 Driving discovery further than ever before. National Geographic and Hyundai have teamed up to bring you Outside Academy–an immersive augmented reality (AR) adventure offering in-depth educational experiences from America’s national parks. Visit Yosemite National Park and activate AR hotspots throughout the park on Instagram, or bring the park to you with AR Anywhere. And now, the first-ever TUCSON Plug-in Hybrid takes your sense of discovery further in style, all while keeping in harmony with the environment around you. Reimagining how far your mind will take you, it’s your journey in the first-ever TUCSON Plug-in Hybrid. 1 Unlock the secrets of Yosemite at Yosemite Falls. 2 Learn about the park’s wonders from Tunnel View. 3 Tap to place a bighorn sheep in any meadow. Visit Yosemite Find @NatGeo Search for National Park. on Instagram. the effects. FURTHER AUGUST 2021 On the Cover CONTENTS Ready for combat, a heavily armed Thraex gladiator holds up his shield and sica, a short sword with a curved blade, in the amphitheater at Pompeii. FERNANDO G. BAPTISTA PROOF 1EXPL5ORE THE BIG IDEA The Dog (et al.) Days If we love holidays and we love animals, it’s no surprise that we’d love animal- themed holidays. BY OLIVER WHANG INNOVATOR 28 The ‘Gardening’ Tapir DECODER This animal is key to Space Hurricane reviving Brazil’s wet- A vortex of plasma lands after wildfires, spins up to 31,000 says conservation ecol- miles above Earth. ogist Patrícia Medici. -

Elilla: City of Citadels

Melilla: City Of Citadels “The sky saved me. If this land’s paths you know not, then by chance you found me; for I am off to Melilla.” ELILLA Juan Ruíz de Alarcón M O n the eastern part of the Moroccan Rif mountain chain, on the And Its Parador Mediterranean shores, on Africa’s frontier, Melilla gazes over to the Spanish coast. Some of the world’s first hominids walked here. Northern Africa was once a humid place. Hippopotami, rhinoceroses, elephants, and giraffes inhabited its forests and savannahs. Here those “pre-Neanderthal” races, whose culture and technology’s traces are still preserved in Casablanca, Rabat, and Tangiers, first evolved. The climate’s sudden change to a drier one caused an abrupt change in the ecosystem. Northern Africa remained isolated between the sea and the Sahara desert. Melilla’s most ancient settlements go back to that time, found in the immediate vicinities of Mt. Gurugú. Neolithic remains are found a little further on, at about 30 km. from the city, on Punta Negri. The Phoenicians, according to Homer, were that Mediterranean mercantile people intent on trading and plundering the islands’ towns, who first inaugurated the existence of Melilla. They brought the alphabet, wine, cedars, art of navigation...and they in turn came for the metals they found. The Phoenicians, called so due to the color purple that colored their robes, began colonizing the Mediterranean coasts, hailing from their homeland Phoenicia, in modern-day Lebanon, throughout the centuries between the year 1200 and 332 BCE. Until then, this ancient Semitic people expanded its maritime commerce by means of sturdy ships, from coast to coast, founding factories and colonies. -

Ccoonntteenniddoo

Contennido nº 33. Eneero 20004 4 Editorial 5 Proyecto Arquitectónico de los Nuevos Museos Mateo Bazataquí; Manuel Angel Quevedo 9 Aproximación a la epigrafía en el Museo de Melilla Santiago L. Domínguez Llosá 15 Barcas exvotos de bronce de la Cerdeña Nurágica Víctor M. Guerrero 27 Representación y simbolismo de las abejas en la numismática antigua Pilar Fernández Uriel 41 La artillería en las batallas campales en el mundo grecorromano Rubén Sáez Abad 47 Imagen de la mujer en la “Historia” de Heródoto: Astucia y crueldad del universo femenino Jesús D. Cepeda Ruiz 57 El Ala III de los Astures en el Norte de África Narciso Santos Yanguas 67 La simbología de la serpiente en las religiones antiguas: en torno a las posibles causas biológicas que explican su sacralidad e importancia Herbert González Zymla 83 Mateo Bazataquí Soriano: Análisis de su obra Jose Romano 87 Nueva aportación al conocimiento histórico de los primeros momentos de Malila: Las cerámicas a mano altomedievales de las excavaciones de Parque Lobera y Cerro del Cubo (Melilla) I. Juan Bautista Salado Escaño; José Suárez Padilla; Ildefonso Navarro Luengo 97 Huerta de Reyes: un yacimiento del ateriense localizado en Melilla STRATO; ICM 105 Hallazgo, recuperación y restauración de un ancla romana Guillermo Merino; Luis Cardalliaguet Editorial De homenaje y presentaciones Escribir de nuevo unas líneas de presentación para acompañar al ter- cer número de la revista Akros, se va convirtiendo para el equipo que la realiza en algo que provoca buenas sensaciones. El reto con el que comenzábamos va consolidándose y empieza ahora la tarea de mante- ner este proyecto que desde sus comienzos se propuso ser por un lado una puesta al día de la cultura melillense, y por otro, un vínculo con investigadores e ideas provenientes de otros lugares, alcanzando juntos una meta común: la difusión de la historia a través de la investigación. -

La Romanización De Mauretania Tingitana (Marruecos)

Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 23, 2010, págs. 519-540 La Romanización de Mauretania Tingitana (Marruecos) The Romanization of Mauretania Tingitana (Morocco) ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO * RESUMEN ABSTRACT Se estudian tres aspectos principales: la In these work three principal aspects are evolución de los estudios y conclusiones studied: the evolution of the studies and en relación con la romanización de conclusions in relation with the Marruecos, la existencia de la relación romanization of Morocco, the existence of entre la población urbana y la población the relation between the urban population con organización tribal, y finalmente, se and the population with tribal organization, realiza un balance acerca del fenómeno and finally, realizes a balance sheet brings de la romanización en esta provincia del over of the phenomenon of the Imperio. romanización in this province of the Empire. PALABRAS CLAVE: KEYWORDS : Indigenismo, transformación, África Indigenous, transformation, Roman Africa, romana, economía, arqueología. economy, archaeology El estudio histórico de un proceso de la importancia de la romanización es in - separable del contexto en el que se realiza dicha investigación. La romanización tiene ya una particularmente extensa tradición investigadora que refleja los avata - res del conocimiento sobre la antigüedad desde hace más de un siglo, con los co - rrespondientes posicionamientos ideológicos adoptados por los historiadores en * U niversidad de Castilla-La Mancha, Avda de los Alfares 44, 16002 Cuenca. -

Melilla Púnica Y Romana

544 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORLA II MELILLA PÚNICA Y ROMANA La suma importancia y rápido acrecentamiento actual de Me jilla, centro de la influencia española en el Rif Marroquí, nos hace esperar que su antiquísima historia no tardará en revelar se á la investigación técnica y científica de sus monumentos. Nuestro sabio compañero D. Antonio Blázquez, reseñó, no ha mucho (i), con su habitual competencia, las inscripciones roma nas y griegas de la Tingitanía; pero ni Ceuta, ni Melilla, en tan dilatado campo de cosecha epigráfica, se nombran. El mismo Académico, teniendo en cuenta la medición de las millas, acertó á demostrar que á Melilla corresponde la estación que en el Iti nerario de Antonino, cuando alboreaba el siglo ni de la Era cris- tiana, se denomina Rusadder colonia (2). A mediados del si glo ii, algo antes, hacía mención de ella Ptolomeo, llamándola 'PouaaáSecoov; y poco antes que en el año 7° Flavio Vespasiano la hiciese colonia romana, Piinio había dado á conocer su forta leza y puerto: Rusadir oppidwn et por tus. Consta además que, lo mismo que Larache, Tánger y Cher chen y varias ciudades del litoral bético desde Adra hasta Cádiz, acuñó moneda con leyenda púnica. Un ejemplar de esta mone da, de mediano bronce, hallado en Cherchell, existe en el Gabi nete Real de Copenhague. La acuñación de semejantes monedas autónomas se abolió imperando Calígula, y por lo tanto sabemos que Melilla estuvo poblada y era floreciente municipio antes del año 42, en el cual el emperador Claudio romanizó completamen te la Tingitania, la que, á partir del año 25 antes de J. -

Cuadro Médico Asisa Ceuta

Cuadro Médico a 02/01/2021 Ceuta - Asisa Salud URGENCIAS Y EMERGENCIAS 24h 900 900 118 Ceuta - Asisa Salud URGENCIAS AMBULATORIAS CLINICA SEPTEM Marina Española, 9 51001 - CEUTA Tels. 856201446 y 662691700 AMBULANCIAS Y OTROS TRASLADOS SANITARIOS AMBULANCIAS 51004 - CEUTA Tel. 671030497 Página 1 de 10 https://cuadromedico.de/asisa Cuadro Médico a 02/01/2021 Ceuta - Asisa Salud URGENCIAS Y EMERGENCIAS 24h 900 900 118 CEUTA POLICLINICA VIRGEN DE AFRICA POLICLINICA VIRGEN DE AFRICA URGENCIAS AMBULATORIAS Sargento Mena, 4 Sargento Mena, 4 CLINICA SEPTEM 51001 - CEUTA 51001 - CEUTA Marina Española, 9 Tel. 956512224 Tel. 956512224 51001 - CEUTA DRA. R'KAINA, Laila SRA. MUÑOZ SANCHEZ, Nieves Tels. 856201446 y 662691700 SRA. ROMERO RODRIGUEZ, Vanessa PEDIATRÍA AMBULANCIAS Y OTROS DR. LOPEZ-GONZALEZ GARRIDO, SR. VALENCIA MONTANERO, Juan A. TRASLADOS SANITARIOS Carlos 51001 - CEUTA AMBULANCIAS Teniente Arrabal, 3, A CONSULTA A DOMICILIO 51004 - CEUTA 51001 - CEUTA Tels. 956517075, 956512519 y 630343111 Tel. 671030497 (ESQ. C/GARCÍA) - EDIF. ANTEO Tels. 856201458 y 686658551 MEDICINA GENERAL FISIOTERAPIA Previa petición de hora. SR. ALBA BARQUERO, Jeus Armando CEUTA MEDICAL CENTER Teniente Coronel Gautier, 12 Millan Astray, 8 DR. PEREZ MOLINERO, Margarita 51002 - CEUTA 51001 - CEUTA Marina Española, 9 Tel. 660548945 (ED. SAN LUIS, LOCAL 8) 51001 - CEUTA Previa petición de hora. Tels. 956511176 y 956518200 Tels. 856201446 y 662691700 Previa petición de hora. Previa petición de hora. SRA. BENITEZ PONCE, Nuria DRA. FREITES AREVALO, Paola Carolina ENFERMERÍA Cervantes, 4 DR. PLANCHART GOMEZ, Gabriel Jesús SR. BURGOS DORADO, Sergio 51001 - CEUTA Tel. 856201280 CLINICA SEPTEM 51001 - CEUTA Previa petición de hora. Marina Española, 9 CONSULTA A DOMICILIO Idiomas: inglés 51001 - CEUTA Tel. -

Map 28 Mauretania Tingitana Compiled by M

Map 28 Mauretania Tingitana Compiled by M. Euzennat, 1995 Introduction Map 1a Fortunatae Insulae Map 28 Mauretania Tingitana The Mediterranean coast of Mauretania was regularly visited from the seventh century B.C. onwards, first by Phoenician (later Carthaginian) sailors on their way west to Spain. At the same time, the merchants of Gades (Map 26 D5) explored the Atlantic coast as far as the island of Mogador, today firmly identified as Cerne (Map 1a C2), which served as a trading station for two centuries as well as from time to time thereafter. The map attempts to reflect the current views of geologists and geographers on the nature of the physical landscape in antiquity, particularly in the Atlantic coastal plains (Desanges 1978, 111-12, 134; Euzennat 1989, 98-103; EncBerb 20 Gharb). Little is known of the organization of the interior, occupied by warlike Moorish tribes, before the middle of the second century B.C. when it came to be ruled by King Bocchus and his descendants. Eventually, in 33, the entire kingdom of Mauretania somehow passed to the Romans, who established three colonies, Zilil, Babba (unlocated) and Banasa, spread out between Tingi and the Oued Sebou (ancient Sububus fl.), and sited in part to strengthen links with the two principal centers of the south, Sala and Volubilis. In 25 B.C. Augustus reconstituted the kingdom of Mauretania for Juba. In A.D. 40, however, after the death of Juba’s son Ptolemy, it was divided into two Roman provinces, Mauretania Caesariensis to the east and Mauretania Tingitana to the west. -

La Presencia Romana En El Territo- Rio Del Estrecho De Gibraltar Se

258 ReSeÑAS La presencia romana en el territo- Lacipo, SeptemFratres, Tamuda, Tingi rio del Estrecho de Gibraltar se muestra y Iulia Constantia Zilil. como continuidad de algunos asen- Se trata, en conjunto, de un mag- tamientos de tradición fenicia y púni- nífico trabajo de investigación ameno ca. Poblaciones como Gadir, Carteia o y riguroso sobre un territorio geográ- Malaka continuaron sus transacciones fico cuyo milenario legado cultural e comerciales tradicionales relacionadas histórico permanece y merece nuestro con los salazones. Al mismo tiempo se conocimiento y respeto. crearán asentamientos nuevos. Sea bienvenido este nuevo libro Roma empleó la guerra para ob- que nos acerca a nuestra Historia y tener pingües beneficios en la zona, nuestro pasado con el rigor y el cono- cuya finalidad última fue la expansión cimiento de un buen especialista que y anexión de la Península Ibérica. Esta ama su profesión, que, a la vez, es su política fue empleada hasta la nueva propia Historia. reorganización del territorio, en época de Augusto, con la creación de nue- Marta Bailón García vas ciudades con rango de colonia, en C. A. Madrid Sur (UNED) las cuales se van a asentar veteranos de las legiones y nuevos ciudadanos. VEyNE, Paul: Et dans l’éternité je ne Las ciudades del Estrecho seguirán te- m’ennuierai pas. Paris: Albin Michel, niendo la misma consideración de ci- 2014, 272 pp. [ISBN: 978-2226256881]. vitatesstipendiariae, exceptuando las colonias de Carteia, Iulia Traducta, El historiador Paul Veyne, espe- Iulia Constantia Zilil y Tingi. La pre- cialista de historia romana, acaba de sencia de Roma supuso el manteni- publicar su libro de memorias titulado miento de las estructuras políticas y Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas culturales locales, y la potenciación en la editorial Albin Michel. -

![An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography](https://docslib.b-cdn.net/cover/8605/an-atlas-of-antient-i-e-ancient-geography-1938605.webp)

An Atlas of Antient [I.E. Ancient] Geography

'V»V\ 'X/'N^X^fX -V JV^V-V JV or A?/rfn!JyJ &EO&!AElcr K T \ ^JSlS LIBRARY OF WELLES LEY COLLEGE PRESENTED BY Ruth Campbell '27 V Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries http://www.archive.org/details/atlasofantientieOObutl AN ATLAS OP ANTIENT GEOGRAPHY BY SAMUEL BUTLER, D.D. AUTHOR OF MODERN AND ANTJENT GEOGRAPHY FOR THE USE OF SCHOOLS. STEREOTYPED BY J. HOWE. PHILADELPHIA: BLANQHARD AND LEA. 1851. G- PREFATORY NOTE INDEX OF DR. BUTLER'S ANTIENT ATLAS. It is to be observed in this Index, which is made for the sake of complete and easy refer- ence to the Maps, that the Latitude and Longitude of Rivers, and names of Countries, are given from the points where their names happen to be written in the Map, and not from any- remarkable point, such as their source or embouchure. The same River, Mountain, or City &c, occurs in different Maps, but is only mentioned once in the Index, except very large Rivers, the names of which are sometimes repeated in the Maps of the different countries to which they belong. The quantity of the places mentioned has been ascertained, as far as was in the Author's power, with great labor, by reference to the actual authorities, either Greek prose writers, (who often, by the help of a long vowel, a diphthong, or even an accent, afford a clue to this,) or to the Greek and Latin poets, without at all trusting to the attempts at marking the quantity in more recent works, experience having shown that they are extremely erroneous. -

Portable Library of Liberty DVD Which Contains Over 1,000 Books and Quotes About Liberty and Power, and Is Available Free of Charge Upon Request

The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc. Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 9 [1776] The Online Library Of Liberty This E-Book (PDF format) is published by Liberty Fund, Inc., a private, non-profit, educational foundation established in 1960 to encourage study of the ideal of a society of free and responsible individuals. 2010 was the 50th anniversary year of the founding of Liberty Fund. It is part of the Online Library of Liberty web site http://oll.libertyfund.org, which was established in 2004 in order to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. To find out more about the author or title, to use the site's powerful search engine, to see other titles in other formats (HTML, facsimile PDF), or to make use of the hundreds of essays, educational aids, and study guides, please visit the OLL web site. This title is also part of the Portable Library of Liberty DVD which contains over 1,000 books and quotes about liberty and power, and is available free of charge upon request. The cuneiform inscription that appears in the logo and serves as a design element in all Liberty Fund books and web sites is the earliest-known written appearance of the word “freedom” (amagi), or “liberty.” It is taken from a clay document written about 2300 B.C. in the Sumerian city-state of Lagash, in present day Iraq. To find out more about Liberty Fund, Inc., or the Online Library of Liberty Project, please contact the Director at [email protected].