STEINZEIT 1 Allgemeines Und Überblick

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sommertheater Auf Dem Dorfplatz Leben Am Zürichsee «Die Schwarze Spinne» Krabbelte Effektvoll Aus Dem Gemeindehaus

KOMPETENZ ZENTRUM FÜR IMMOBILIEN SEIT MeilenerAnzeiger 1998 AZ Meilen Redaktion & Verlag: Amtliches, obligatorisches Publikationsorgan der Gemeinde Meilen Bahnhofstrasse 28, 8706 Meilen Erscheint einmal wöchentlich am Freitag Telefon 044 923 88 33, E-Mail [email protected] BERGSTRASSE 11 | 8702 ZOLLIKON Nr. 25 | Freitag, 23. Juni 2017 www.meileneranzeiger.ch, www.facebook.com/meileneranzeiger 044 801 15 15 | www.immohome.ch immohome_inserat_blau_54x54mm.indd 1 04.04.17 18:10 meilen Sommertheater auf dem Dorfplatz Leben am Zürichsee «Die schwarze Spinne» krabbelte effektvoll Aus dem Gemeindehaus Kirchgassfäscht am Das Theater für den Kanton Zürich Samstag, 1. Juli 2017 – führte einen bekannten Text sze- Verkehrsbeschränkungen nisch auf: Jeremias Gotthelfs No- an der Kirchgasse velle «Die schwarze Spinne» zeigte sich im Bühnengewand. Einen Prosatext zu inszenieren, das stellt gewichtige Fragen in den (Freiluft-)Raum. So war man dem - Neu ab Januar 2017 - im Progammheft abgedruckten In- DJ-Night mit Hits und Trends terwiew Uwe Heinrichs mit Auto- rin Dagrun Hintze dankbar für erhellende Hintergundinformatio- nen. So wurde etwa gesagt, man könne nicht an jeder Stelle «die Lo- gik des Prosatextes aufrechterhal- ten». Eine Dramatisierung erfor- dert ein gehörig Mass an Einfühlung in den Text und Interpretation des- Die Dorfplatz-Treppe wurde zur Zuschauertribüne. Foto: Alain Chervet Jeden letzten Samstag selben – beides wurde evident. im Monat ab 21 Uhr Bauer), Michael von Burg (Der Grü- taugliche – Schreinerei verlegte. des grossen Publikumaufmarsches Foto des Publikums von der ne/Hans von Stoffeln), Nikolaij Ja- Das Publikum, rund 280 Personen, höchst erfreut, zückte er auch In der Red-L Bar | Eintritt frei Bühne aus nocha (ein junger Mann/Hans) und sass, von der untergehenden Sonne gleich seine Kamera zwecks dessen seestrasse 595 löw en Das achtköpfige Ensemble bestand Andreas Storm (lediger Bauer/ freundlich gewärmt, auf den mit Ablichtung. -

OSTWIND–Zürcher Verkehrsverbund

OSTWIND–Zürcher Verkehrsverbund 116 Uhwiesen Schloss Laufen a. Rh. Mannenbach- Dachsen Berlingen Salenstein Wildensbuch Benken ZH Etzwilen Neubrunn- Grenzstein Steckborn Ulmenhof 162 954 Salenstein Rheinau Stein am Rhein Hörhausen Stammheim Eschenz Hörhausen Fruthwilen Rudolfingen Trüllikon Hö Freihof Hochstr. Guntalingen rh Marthalen a usen Fischbach TG Oerlingen Truttikon Waltalingen 952 Mammern Post Ossingen Oberstamm- Homburg Marthalen heim Raperswilen Lanzenneunforn Illhart Nussbaumen Engwilen 161 Bornhausen Unterhörstetten Rafz 115 Oberneunforn 953 Connyland Sonterswil Wil ZH Kalchrain Dettighofen 958 920 Hüttwilen Dotnacht Kleinandelfingen Müllheim Wagerswil Herdern Pfyn Hüntwangen Buch Engwang Hugelshofen Andelfingen Niederneunforn 114 Weckingen Wigoltingen Gütighausen Warth Wasterkingen Adlikon Kartausen Märstetten 124 Dietingen Ittingen Weiningen Felben- Hüttlingen- Hüntwangen-Wil Rüdlingen Wellhausen Mettendorf Ottoberg Thalheim Uesslingen Müllheim- Berg Klarsreuti Altikon Wigoltingen 924 113 Flaach Volken Dorf 921 Buchberg 160 Weinfelden Kaiserstuhl AG Thalheim-Altikon Horgenbach Amlikon Kehlhof Henggart Ellikon 923 Humlikon an der Thur Frauenfeld 922 Bissegg Zweidlen Berg am MaureLeimbach Eglisau Irchel Dägerlen Fimmelsberg Bussnang Erlen Dinhard Marktplatz Bänikon Bürglen Rickenbach ZH Islikon Oppikon n Buch am Aesch bei Lustdorf Strohwilen Teufen Lüdem Rothenhausen Weiach Irchel Neftenbach 163 Oberwil Thundorf h Glattfelden Sulgen Hettlingen Murkart Friltschen Seuzach Gachnang Gerlikon 919 Reuti 118 Windlac Stettfurt Märwil -

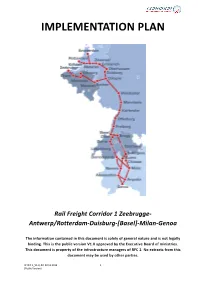

Implementation Plan

IMPLEMENTATION PLAN Rail Freight Corridor 1 Zeebrugge- Antwerp/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milan-Genoa The information contained in this document is solely of general nature and is not legally binding. This is the public version V1.0 approved by the Executive Board of ministries. This document is property of the infrastructure managers of RFC 1. No extracts from this document may be used by other parties. IP RFC 1_V1.0, dd. 03.12.2013 1 (Public Version) Implementation Plan RFC 1 Contents 1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 8 2 CORRIDOR DESCRIPTION ............................................................................................................................... 9 2.1 CORRIDOR LINES ............................................................................................................................................... 9 2.1.1 Routing ........................................................................................................................................................................... 9 2.1.2 Traffic Demand ............................................................................................................................................................. 14 2.1.3 Bottlenecks ................................................................................................................................................................... 18 2.1.4 Available Capacity ........................................................................................................................................................ -

Répartition Des Zones Dans Le Canton De Zürich Répartition Des Zones

Répartition des zones dans le canton de Zürich Répartition des zones dans le canton de Zürich par ordre alphabétique des localités Zone 2004 - www.assurance-info.com par ordre alphabétique des localités Zone 2004 - www.assurance-info.com NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région NPA Localité Région 8607 Aathal-Seegräben 3 8627 Binzikon 3 8489 Ehrikon 3 8468 Girsberg 3 8345 Adetswil 3 8309 Birchwil 3 8405 Eidberg 2 8467 Gisenhard 3 8452 Adlikon 3 8903 Birmensdorf ZH 3 8353 Elgg 3 8152 Glattbrugg 2 8106 Adlikon b.Regensdf 2 8307 Bisikon 3 8548 Ellikon a d Thur 3 8192 Glattfelden 3 8134 Adliswil 2 8494 Bliggenswil 3 8464 Ellikon am Rhein 3 8301 Glattzentrum 2 8134 Adliswil 1 2 8493 Blitterswil 3 8352 Elsau 3 8044 Gockhausen 2 8134 Adliswil 2 2 8906 Bonstetten 3 8424 Embrach 3 8700 Goldbach ZH 2 8492 Aegetswil 3 8113 Boppelsen 3 8423 Embrach-Embraport 3 8458 Goldenberg 3 8904 Aesch 3 8309 Breite 3 8133 Emmat 2 8625 Gossau ZH 3 8127 Aesch b. Maur 2 8483 Brünggen 3 8620 Emmetschloo 3 8405 Gotzenwil 2 8412 Aesch b.Neftenbach 3 8311 Brütten 3 8181 Endhöri 3 8310 Grafstal 3 8914 Aeugst am Albis 3 8306 Brüttisellen 2 8102 Engstringen 3 8415 Gräslikon 3 8914 Aeugstertal 3 8608 Bubikon 3 8103 Engstringen 3 8606 Greifensee 2 8910 Affoltern am Albis 3 8544 Buch 3 8703 Erlenbach ZH 2 8627 Grüningen 3 8046 Affoltern b. Zch 1 8414 Buch am Irchel 3 8340 Erlosen 3 8624 Grüt (Gossau ZH) 3 8308 Agasul 3 8107 Buchs ZH 3 8180 Eschenmosen 3 8127 Guldenen 2 8135 Albis 3 8180 Bülach 3 8315 Eschikon 3 8322 Gündisau 3 8915 Albisbrunn 3 8183 Bülach -

11 Verzeichnis Der Haltestellen

15.12.2019 11 Verzeichnis der Haltestellen Haltestellen im Verbundtarifgebiet in alphabetischer Reihenfolge. Zugehörigkeit zu den Lokal-/Stadtnetzen Eine Haltestelle kann in einem oder mehreren Lokal-/Stadtnetzen liegen. Es gelten die Detailregelungen gemäss Ziffer 1.4. Die Lokalnetz-/Stadtnetze sind in Ziffer 12 enthalten. Darstellung in nachstehendem Verzeichnis: Haltestelle Haltestellennamen in alphabetischer Reihenfolge. Darunter leicht eingerückt ist der offizielle Orts-/Haltestellenname gemäss DIVA. Lokal-/Stadtnetze Der erste Name ist die Gemeinde in der die Haltestelle liegt. Gemeindename in Klammer heisst: Fall 1: Diese Gemeinde hat kein Lokalnetz, da einzige Haltestelle in dieser Gemeinde. Fall 2: Die Haltestelle hat keine öV-Verbindung zum Lokalnetz Fall 3: Die Haltestelle ist dem Lokalnetz einer andern Gemeinde zugeteilt. Dieses Lokalnetz ist hinter dem in Klammern aufgeführten Gemeindenamen ergänzt. Ist eine Haltestelle in mehreren Lokalnetzen, so sind diese Lokalnetze aufgeführt. Beispiele Glattfelden Lokalnetz der Gemeinde Glattfelden (Knonau) Fall 1 (Horgen) Fall 2 (Turbenthal), Wila Fall 3 Wetzikon/Seegräben Das Lokalnetz umfasst zwei Gemeinden Unterengstringen, Weiningen Die Haltestelle liegt in zwei Lokalnetzen Zone Der Ort/die Haltestelle liegt in der entsprechenden Zone/Subzone. Die Subzone gilt nur für die technische Umsetzung der verschiedenen Verbindungen. 11.1 15.12.2019 Haltestelle Lokal-/Stadtnetze Zone A Aamüli Horgen, Aamüli Horgen 151 Aargauerstrasse Zürich, Aargauerstrasse Zürich 110 Aarüti Glattfelden, -

Schmerikon Und Meilen Und Weitere TR 16.09.2018 Basel-Dreiland E Strassen in Rapperswil-Jona Am 23

ehemals Er Verkehrseinschränkungen T dg EGK-Gesundheitskasse as Obersee 26.08.2018 Bodensee Schweiz Agentur Zürich HAF 9 – 18 Uhr SC Energie Zürichsee Linth AG 02.09.2018 Mountain Albula 8645 Rapperswil-Jona T 044 368 80 00 ER T +41 55 220 80 50 Für Motorfahrzeuge sind die Seestrasse www.egk.ch www.ezl.ch 09.09.2018 Emmental-Oberaargau ÄG zwischen Schmerikon und Meilen und weitere TR 16.09.2018 Basel-Dreiland E Strassen in Rapperswil-Jona am 23. September 23.09.2018 Zürichsee AL 2018 von 9 – 18 Uhr gesperrt. ON 14.04.2019 Ticino TI NA Die Umleitung ist signalisiert. Zu- und Weg- 28.04.2019 Murtensee fahrten sind während dieser Zeit nicht möglich. NATIONALER 05.05.2019 Werdenberg-Liechtenstein Die Durchfahrt Rapperswil vom Seedamm in CO-SPONSOR 12.05.2019 Solothurn-Buechibärg Richtung Rüti und Autobahn A53 ist in beiden Richtungen offen. 19.05.2019 Schaffhausen-Hegau 02.06.2019 Valais Die Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen ist am 16.06.2019 Hochrhein slowUp-Sonntag in Betrieb. Die Zufahrt zur Wir bringen Reservieren Lust auf eine Kaffeepause? Fähre ist gewährleistet. Für Velos gibt es am 30.06.2019 Jura slowUp vergünstigte Spezialpreise. Besuch uns am slowUp Zürichsee (Standort die News Alles im Sie sich die 07.07.2019 Vallée de Joux Sonntag Meilen) und geniesse unsere leckeren 14.07.2019 la Gruyère Eingeschränkter Busbetrieb auf Teilstrecken Lavazza Kaffeekreationen! um die Ecke. grünen Bereich OR nächsten 11.08.2019 Brugg Regio der Linien 925 Meilen – Stäfa und 630 Uznach – Weitere Infos unter: www.selecta.ch 23. September 2018 Eschenbach – Atzmännig. -

Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF)

Eisenbahnausbauprogramme Bahninfrastrukturfonds (BIF) Standbericht 2019 Periode 1. Januar bis 31. Dezember 2019 Impressum Herausgeber Bundesamt für Verkehr BAV Infrastruktur, Sektion Grossprojekte CH-3003 Bern Kann im Internet abgerufen oder bezogen werden unter: www.bav.admin.ch > Aktuell > Berichte und Studien > Standbericht Eisenbahnausbauprogramme Titelbild Programm ZEB: Ausbau Lausanne–Renens auf 4. Gleis, Überwerfung Renens Urheberschaft aller Bilder im Bericht: • Projektdokumentation SBB Infrastruktur • AlpTransit Gotthard AG (NEAT) • Rhätische Bahn AG (Albula) • Stefan Mezger, SBB Infrastruktur (Lärmsanierung) Rechtsgrundlage Das BAV erstellt gemäss Art. 37 Abs. 3 der Verordnung über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV) jährlich einen Bericht über den Stand des Ausbaus der Eisenbahninfrastruktur. Um diesen Bericht so aktuell wie möglich zu halten, wurden bis zum Redaktionsschluss wichtige Ereignisse und Entscheide, die in die kommende Berichtsperiode fallen, in kursiver Schrift und eckigen Klammern festgehalten. Anmerkung: Alle im Text erwähnten Geldbeträge sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 5 6 4-Meter-Korridor (4mK) 49 6.1 4mK in Kürze 49 2 Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) 7 6.2 Ziele des Programms 4mK 49 2.1 Die NEAT in Kürze 7 6.3 Stand des Programms 4mK 50 2.2 Ziele der NEAT 7 6.4 Kosten des Programms 4mK 55 2.3 Stand der NEAT 7 6.5 Finanzierung des Programms 4mK 56 2.4 Kosten der NEAT 10 6.6 Risikomanagement des Programms 4mK 58 2.5 Finanzierung -

Zürichsee-Zeitung Mittwoch, 4

Zürichsee-Zeitung Mittwoch, 4. November 2009 Zürichsee 4 Zürichsee-Zeitung Mittwoch, 4. November 2009 Zürichsee 5 Die Umsetzung desUferwegs am Zürichsee kommt nur schleppend voran DieRealisierung desgeplan- Ein Meilensteinfür den Uferweg areals in Schmerikon,des Giessenareals undsoll nachAblauf der Konzessionen ten Uferweges rund um den rund um den Zürichsee wardie 2001 in Wädenswil oderdes Areals der CU der Bevölkerung zurückgegeben wer- erfolgteEröffnung des Holzsteges zwi- Chemie Uetikon.Dazu kommen die An- den.Von Wartburgsprichtvon einer ille- Zürichsee verläuft harzig. schen Hurden und Rapperswil-Jona. sprüche vonNaturschützern, diezu- galen Privatisierung der Seeufer,die 60 Mio. Franken für Goldküste Vielleicht bleibterfür immer Derlängste Abschnitt, der zurzeit in mindesteinzelne Uferabschnittemög- rückgängig gemachtwerdenmüsse. konkreter Planung ist, istein 1,6 Kilo- lichst naturnahgestalten möchten. Doch dieRechtslage istkompliziert. Im Gegensatzzuden anderen verraten,das er zusammenmit zwei Inge- ein Traum.Denn am See meter langer Wegzwischen Wädenswil Diefür die Raumplanung relevanten Ge- Zürichsee-Kantonen hat Zürich jeman- nieurbüroserarbeitethat. Darin geht es Bevölkerung fordertSeezugang prallen fastunvereinbare und Richterswil. Die Bauarbeiten be- setze,Konzepte und Sachpläne wider- den bestimmt, der für dieUmsetzung um die Frage,welche Wegabschnittewann ginnen frühestens im nächsten Früh- In Wädenswilund Richterswilhat das sprechen sich teilweise, wie Lukas Bühl- des Uferwegs zuständigist:Der Stäfner realisiert werden -

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS Seite Vorwort der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte 11 Vorwort der Kunstdenkmalerinventarisation des Kantons Zürich 12 EINLEITUNG . 17 GRUNDLAGEN ZUR SIEDLUNGSENTWICKLUNG BIS 1830 22 Der Naturraum 22 - Erste Funde 22 - Erste Siedlungen 23 - Die •Pfahlbaucr- 25 - Die Zürcher Seeufersiedlungen 25 - Kleiner Hafner (Altstadt) 4300-850 v Chr 26 - Seefeld (City, Riesbach). 6400-950 v Chi Mozartstrasse, Parkhaus Opera, See feld 6400-950 v Chr 26 - Wollishofen-Haumesser 1050 und 950 v Chr /9 Jahr hundert v Chr 27 - General-Guisan-Quai Spatbronzezeit 1041-844 v Chi. 27 - Grosser Hafner (Riesbach) 1060 v Chr bis 952 v Chr 28 - Die Landsiedlun- gen des Neolithikums und der Bronzezeit 28 - Das keltische Zürich (Eisenzeit Hallstatt, Latene) 800-480/430 v Chr 29 - Der Uetliberg 30 - Das romische Zü rich 15 v Chr. - um 450 n Chr 31 - Gutshofe oder Villen 31 - Die Villa von Albisrieden (Dennlerstrasse 43) 33 - Die Villa von Oerlikon (Winterthurerstras- se 260) 33 - Die Villa von Wollishofen (Honrainweg im Gassli/Seestrasse 235. 271. 279, 285) 34 - Rundtempel auf dem Grossen Hafner 34 - Siedlungskontinui- tat (5-7 Jh n Chr) 34 - Konigsland Zürich 37 - Grundherrschaften im Raum Zürich 38 - Die Äbtissin als mittelalterliche Grundherrin 39 - Stadelhofen - Teil der königlichen curtis 39 - Das Grossmunster als Giundherrin 41 - Hongg ein Dorf, mehrere Grundherren 43 - Adelige Herren und ihre Burgen 10 -14 Jahrhun dert 45 - Die Manesse und die Manegg 46 - Die Mulner und die Friesenburg 47 - Kloster 48 - Augustinerchorherrenstift -

ETCS Level 1 Limited Supervision for a Fast and Cost Effective Migration

ETCSETCS LevelLevel 11 LimitedLimited SupervisionSupervision forfor aa FastFast andand CostCost EffectiveEffective MigrationMigration ofof LegacyLegacy TrainTrain ControlControl SystemsSystems toto ETCSETCS Bernhard Stamm Siemens Schweiz AG Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics © Siemens AG 2012 page 1 Wildenrath, 17 February 2012 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics Contents What ETCS is Introducing ETCS on a network Limited Supervision Mode ETCS Rollout in Switzerland Summary / Conclusions © Siemens AG 2012 page 2 Wildenrath, 17 February 2012 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics Contents What ETCS is Introducing ETCS on a network Limited Supervision Mode ETCS Rollout in Switzerland Summary / Conclusions © Siemens AG 2012 page 3 Wildenrath, 17 February 2012 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics What ETCS is . The “European Train Control System” ETCS supervises train movement in regards to speed and distance travelled, based on information provided by an underlying signalling system . ETCS consists of onboard and trackside subsystems performing standardised functions and are communicating via Eurobalise, Euroloop and GSM-R using standardised protocols . ETCS provides full cab signalling and can be used either as an overlay onto classical signalling systems with lineside signals or without them . The term ERTMS is used when referring to ETCS and GSM-R as one system . ETCS has been developed to replace all existing mainline train control systems in Europe © Siemens AG 2012 page 4 Wildenrath, 17 February 2012 Infrastructure & Cities Sector, Mobility and Logistics What ETCS is . ETCS is fairly complex, as it has to deliver at least the functionality and performance of all systems it shall replace . Some requirements have been pushed even higher, e.g. -

Das Selbstpfändungsrecht Bei Tierschaden ("Forstrecht") Im Gaster

Das Selbstpfändungsrecht bei Tierschaden ("Forstrecht") im Gaster Autor(en): Elsener, Ferdinand Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizerisches Archiv für Volkskunde = Archives suisses des traditions populaires Band (Jahr): 48 (1952) PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-114718 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch -

Tickets & Prices

Tickets & prices Valid from 11.12.2016 to 9.12.2017 GET ON BOARD. GET AHEAD. 3 Networked and interconnected Find your bearings Get in, get around, get there Table of contents The Zürcher Verkehrsverbund (Zurich Transport Network – ZVV) ZVV fares from zone to zone 6 is an umbrella organisation that covers all operators of public ZVV product range 7 transport within the canton of Zurich. “Networked mobility” is the ZVV NetworkPass 8–10 defining credo of ZVV: an interconnecting system of trains, trams, Ticket inspections 11 buses and boats that makes it easy to change from one mode ZVV BonusPass 12 of transport to another when travelling around. A dense route ZVV Annual Travelcard with Mobility 13 network, the regular interval timetable and efficient connecting Day passes 14 services all get you to your destination quickly, safely, punctually Multiple day passes 14/15 and relaxed. Single tickets 16 Multiple-journey tickets 17 Public holidays in the ZVV network area are: Zone upgrades 18 1 and 2 January, Good Friday, Easter Monday, Ascension Day, First-class upgrades 19 Whit Monday, 1 May, 1 August, 25 and 26 December. Local network tickets 20 Short-distance tickets 20 Subject to change. Bicycles on board 21 Special price reductions 22/23 ZVV 9 O’Clock Pass 24–27 Albis day pass 28 ZürichCARD 29 Night supplement 30/31 ZSG boat surcharge 31 Z-Pass 32 For destinations elsewhere in Switzerland 33 National tickets 34 ZVV timetable 35/36 ZVV-Contact, www.zvv.ch 37 ZVV ticket sales locations 38 Ticket machines 39 Screen functions at a glance 40 ZVV