Proquest Dissertations

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

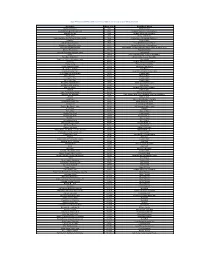

Productor No Identificado 2-2009R

Código Titulo Interprete 1887 I AM NOT IN LOVE 10 CC 90447 CANDY EVERYBODY 10,000 MANIACS 114056 DON T TALK 10,000 MANIACS 110619 BICICLETAS 11 Y 20 100752 LA ULTIMA CENA 12 DISCIPULOS 83485 QUITATE TU PA PONERME YO 12 DISCIPULOS 114057 CONCIENCIA EN BABYLON 12 TRIBUS 111526 SIMON SAYS 1910 FRUITGUM COMPANY 111529 BROKEN WINGS 2 PAC 105717 CHANGES 2 PAC 101756 GET READY FOR THIS 2 UNLIMITED 93146 NO LIMIT 2 UNLIMITED 64847 MR PERSONALITY 20 FINGERS 81734 YOU ARE LIKE 20 FINGERS 99975 YOU GOTTA LIECK IT 20 FINGERS 81199 CUANTO MAS 20/20 114058 PUEDO VOLAR 20/20 110621 DONT TRUST ME 3 OH 3 113280 STARSTRUKK 3 OH 3 FT KATY PERRY 104573 ATTACK 30 SECONDS TO MARS 103505 FROM YESTERDAY 30 SECONDS TO MARS 114059 KINGS AND QUEENS 30 SECONDS TO MARS 100754 THE KILL 30 SECONDS TO MARS 114060 BACK WHERE YOU BELONG 38 SPECIAL 64848 CAUGHT UP IN YOU 38 SPECIAL 100755 Anything 3T 79883 STUCK ON YOU 3T 110622 DONT YOU LOVE ME 49 ERS 87745 CANDY SHOP 50 CENT 103506 AYO TECHNOLOGY 50 CENT FEAT JUSTIN TIMBERLAKE 101759 A NOCHE 5TA ESTACION 112253 DUELE 5TA ESTACION 114010 ENGAÑAME 5TA ESTACION 114028 MIRADAS 5TA ESTACION 97502 PENSANDO EN TI 5TA ESTACION 109580 QUE TE QUIERA 5TA ESTACION 111104 RECUERDAME 5TA ESTACION 114642 SIN FRENOS 5TA ESTACION 112911 TE QUIERO 5TA ESTACION 102701 ACUARIO 5TH DIMENSION THE 81903 CAMINANDO BAJO EL SOL 5TH DIMENSION THE 58853 LAST NIGHT I DID N GET TO 5TH DIMENSION THE 101765 NUNCA MI AMOR 5TH DIMENSION THE 112365 LINDA PRINCESA 5TO PISO 105725 MIRA COMO VA 5TO PISO 76067 DE NUEVO ABRAZAME 6 DEL VALLENATO LOS 104807 LA -

La Mala Rodriguez Live in D.C

For immediate release | June 2012 Contact: Berta Corredor | Olga Mayoral Cultural Office | Embassy of Spain [email protected] | [email protected] 202-567-2138 + Info: www.spainculture.us LA MALA RODRIGUEZ LIVE IN D.C. June 28, 2012 The State Theatre 220 North Washington Street Falls Church, VA 22046Washington, DC 20009 Concert starts@8:30pm Door Opens @7pm Tickets $18 Buy Tickets: www.missiontix.com LA MALA RODRIGUEZ LIVE IN D.C. June 28, 2012 Spain´s unrivaled queen of urban music, Mala Rodríguez, will present a powerful show on her U.S. debut tour starting this June 28th in D.C. with the support of Spain Arts & Culture. Washington, DC – Latin Grammy and MTV Latin America Award-winning artist Mala Rodríguez will present a powerful show with her provocative, demanding, sexy and powerfully-interpreted songs from her latest and fourth album Dirty Ballerina (Universal 2010) as well as her greatest hits. After winning Best Hip Hop Album at the 2011 Premios de La Musica for her album Dirty Ballerina, and a Latin Grammy for Best Urban Song for her first single NoPidasPerdón, La Mala is now poised to take over the United States with her debut tour of the country. Maria Rodríguez was born in Jerez de la Frontera (Cadiz, Spain), but it was not until she moved to Seville that she took an interest in R&B and hip-hop music, and in 1997 made her first demo tape at age 18. Two years later, Maria made her debut as Mala Rodríguez and forever changed the face of Spanish rap with her smash hit Yo Marco El Minuto, becoming the first female to gain respect in a male-dominated genre. -

Obras De Wesley

OBRAS DE WESLEY Edición auspiciada por Wesley Heritage Foundation, Inc. P.O. Box 76 Henrico, NC 27842 USA TOMO VII LA VIDA CRISTIANA Editor General JUSTO L. GONZÁLEZ CONTENIDO Libros PDF Introducción 5 4 1. Graves reflexiones motivadas por el reciente terremoto de Lisboa 13 12 2. Sinceras reflexiones sobre las presente situación de los asuntos públicos 33 31 3. Reflexiones sobre la libertad 61 59 4. Reflexiones sobre el origen del poder 79 78 5. Reflexiones sobre la presente escasez de comestibles 89 88 6. Reflexiones sobre la esclavitud 99 97 7. Apacibles palabras a nuestras colonias americanas 129 128 8. Algunas observaciones sobre la libertad ocasionadas por un reciente tratado 145 148 9. Apacibles palabras a los habitantes de Inglaterra 187 187 10. Grave discurso al pueblo de Inglaterra respecto al estado de la nación 205 205 11. Un estimado de la conducta contemporánea 219 219 12. A quien no guarda el día reposo 233 232 13. A quien acostumbra hacer juramentos 239 237 14. A un bebedor 243 240 15. A una mujer desdichada 247 244 16. A un contrabandista 251 248 17. A un reo 259 257 18. Una palabra oportuna o consejos a un súbdito inglés 265 262 19. A un protestante 273 269 20. A un votante 281 276 21. Consejos a un soldado 285 280 22. Reflexiones acerca del celibato 293 288 23. Reflexiones acerca del matrimonio 305 300 24. Recomendaciones al pueblo llamado metodista respecto a su manera de vestir 309 303 25. Reflexiones sobre la indumentaria 327 322 26. Reflexiones sobre la disipación 329 323 Introducción En el presente volumen, bajo el encabezado general de «La vida cristiana», incluimos varias obras de Wesley que ilustran su ética. -

SONG CODE and Send to 4000 to Set a Song As Your Welcome Tune

Type WT<space>SONG CODE and send to 4000 to set a song as your Welcome Tune Song Name Song Code Artist/Movie/Album Aaj Apchaa Raate 5631 Anindya N Upal Ami Pathbhola Ek Pathik Esechhi 5633 Hemanta Mukherjee N Asha Bhosle Andhakarer Pare 5634 Somlata Acharyya Chowdhury Ashaa Jaoa 5635 Boney Chakravarty Auld Lang Syne And Purano Sei Diner Katha 5636 Shano Banerji N Subhajit Mukherjee Badrakto 5637 Rupam Islam Bak Bak Bakam Bakam 5638 Priya Bhattacharya N Chorus Bhalobese Diganta Diyechho 5639 Hemanta Mukherjee N Asha Bhosle Bhootader Bechitranusthan 56310 Dola Ganguli Parama Banerjee Shano Banerji N Aneek Dutta Bhooter Bhobishyot 56312 Rupankar Bagchi Bhooter Bhobishyot karaoke Track 56311 Instrumental Brishti 56313 Anjan Dutt N Somlata Acharyya Chowdhury Bum Bum Chika Bum 56315 Shamik Sinha n sumit Samaddar Bum Bum Chika Bum karaoke Track 56314 Instrumental Chalo Jai 56316 Somlata Acharyya Chowdhury Chena Chena 56317 Zubeen Garg N Anindita Chena Shona Prithibita 56318 Nachiketa Chakraborty Deep Jwele Oi Tara 56319 Asha Bhosle Dekhlam Dekhar Par 56320 Javed Ali N Anwesha Dutta Gupta Ei To Aami Club Kolkata Mix 56321 Rupam Islam Ei To Aami One 56322 Rupam Islam Ei To Aami Three 56323 Rupam Islam Ei To Aami Two 56324 Rupam Islam Ek Jhatkay Baba Ma Raji 56325 Shaan n mahalakshmi Iyer Ekali Biral Niral Shayane 56326 Asha Bhosle Ekla Anek Door 56327 Somlata Acharyya Chowdhury Gaanola 56328 Kabir Suman Hate Tomar Kaita Rekha 56329 Boney Chakravarty Jagorane Jay Bibhabori 56330 Kabir Suman Anjan Dutt N Somlata Acharyya Chowdhury Jatiswar 56361 -

El Videoclip De Hip Hop Andaluz: Análisis Audiovisual De Una Cultura

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN TESIS DOCTORAL El videoclip de Hip hop andaluz: Análisis audiovisual de una cultura. DIRECTORA DE TESIS: Dra. Ana María Sedeño Valdellós DOCTORANDA: Rocío Sibaja Cumplido Octubre de 2015 AUTOR: Rocío Sibaja Cumplido http://orcid.org/0000-0002-1248-3818 EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial- SinObraDerivada 4.0 Internacional: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el reconocimiento y atribución de los autores. No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas. Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es AGRADECIMIENTOS A mis padres, por su apoyo incondicional. A los amigos que siempre están ahí. A mi tutora, por guiarme a lo largo del proyecto. A todos los B-boys que me han ayudado a comprender el Hip hop y formar parte de él, en especial gracias a DJ PPL, de corazón. ÍNDICE: Pág. RESUMEN 9 INTRODUCCIÓN 11 BLOQUE I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 13 1.PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 13 1.1.Concepción de la idea 13 1.2.Antecedentes 14 1.3.Justificación 16 1.4.Objetivos 17 1.5.Hipótesis 17 2.ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 18 2.1.Diseño de la investigación 18 2.2.Metodología 19 2.3.Universo y muestra 20 2.4.Limitaciones 22 BLOQUE II: EL OBJETO DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO 25 3.LA CULTURA 25 3.1. -

Obras Completas De D. Esteban Echeverría. Tomo 2. El Ángel Caído

OBRAS COMPLETAS 1> E D.ESTEBAN ECHEVERRÍA ESCRITORES ARGENTINOS. •i • • • i i ¡i OBRAS COMPLETAS D. ESTEBAN ECHEVERRÍA. TOMO S E fi l N D O El Angel Caldo B U E NO S AIRES CABÍAS CAÍ¡ATAI.M;, EnrTort Imprenta y Ijbrork de MAYO, Moreno 241 Tuza Monserrat 18 7 0. INDICE DEL TOMO It El Ángel Caído. Fáj infla Fragmentos de cartas del autor*..,. ,*.;-. 5 Primera Parte—Don Joan á una niña en su día. 9 Segunda « —El baile 63 Tercera « —Don Juan * 141 Cuarta « —Lances y percances 155 Quinta « —Amor en alba y ocaso 253 Sesta « -—Veinte años ......... 287 Séptima « —Una noche............ 343 Octava « —Visiones ... ; 375 Novena « —Otra noche 411 Décima « —Revelación 469 Undécima « —La glorieta del amor 499 Vita Nova 535 Notas 545 Montevideo, Enero de 18-14, Le mando la primera y segunda parte del ÁNGEL CAÍDO. Estoy persuadido que el poema, cuando se pu blique, sublevará censuras de todo jénero: nada me im porta. El que tiene la debilidad de meterse á escribir, debe resignarse de antemano á sufrir todos los inconve nientes del oficio. Ninguna consideración me impedirá entrar de lleno, como lo he resuelto, en el fondo de nuestra sociabilidad. El Don Juan es un tipo en el cual me propongo con cretar y resumir, no solo las buenas y malas propen siones de los hombres de mi tiempo, sino también mis sueños ideales y mis creencias y esperanzas para el porvenir. Asi pues, tipo multiforme, Proteo ameri cano, lo verá Vd. reaparecer bajo otra luz y con distinto relieve, en otros poemas que tengo ideados. -

Educación Y Patrimonio: Perspectivas Pluridisciplinares

Educación y Patrimonio: perspectivas pluridisciplinares La presente obra incluye capítulos con aportaciones de autores Fernando José Sadio-Ramos de diferentes especialidades que se dedican a la investigación María Angustias Ortiz-Molina (Coords.) y docencia en instituciones de educación superior españolas y portuguesas y, como tales, presentan los resultados de su trabajo en ambos ámbitos. Contiene, en total, veinticinco trabajos que abordan el tema del patrimonio cultural material e inmaterial y la educación Educación patrimonial desde los más diversos enfoques y significados. Se trata de un amplio abanico de opciones teóricas y prácticas que reivindican el patrimonio cultural material e inmaterial y Patrimonio: que subyace a los trabajos presentados y que permiten abarcar un gran espectro de propuestas científicas y pedagógicas. perspectivas La lectura de estos trabajos posibilita disfrutar de aporta- ciones innovadoras e imaginativas, no solo considerando las diferentes disciplinas y áreas académicas por sí mismas, sino, pluridisciplinares sobre todo, por la interacción entre las diversas materias y es- pecialidades, en un ejercicio que creemos especialmente fruc- tífero e inspirador y con implicaciones útiles para la práctica docente en varios niveles educativos. Los textos presentan una prolífica conjunción entre teoría y práctica, encaminada a ro- PERSPECTIVAS PLURIDISCIPLINARESEDUCACIÓN Y PATRIMONIO: bustecer las propuestas y proyectos presentados de tal manera que puedan trasladarse a nuevos contextos de práctica educa- tiva y a otras relaciones disciplinares de tenor académico. Fernando José Sadio-Ramos. Profesor e investigador en la Es- cuela Superior de Educación del Politécnico de Coimbra. Doctor en Currículum, Profesorado e Instituciones Educativas por la Universidad de Granada, Máster en Filosofía Contemporánea y licenciado en Filosofía por la Universidad de Coimbra. -

De Natura Deputationis Generalis Cathaloniae. Una

DE NATURA DEPUTATIONIS GENERALIS CATHALONIAE. UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LA LITERATURA POLEMISTA DEL SEISCIENTOS: LAS ALEGACIONES JURÍDICAS SOBRE EL PLEITO DE LAS INSACULACIONES DE LA DIPUTACIÓN DEL GENERAL DE CATALUÑA (1632) ' JAUME RIBALTA I HARO Universitat de Barcelona Ni son menester a este propósito las leyes del derecho comun, ni autoridades de Dotores, pues tenemos infinitas Constituciones, que disponen expressamente, que los usos, y costumbres en Cataluña tienen tanta fuero, y se deven guardar como a constitución y ley, y se tiene por contrafacción de constitución, lo que se hace contra del uso y costumbre, como si se hiziese contra constitución escrita 2. Estamos tan acostumbrados a los numerosos recursos de inconstitucionali- dad interpuestos por el Presidente del Gobierno del Estado español contra las leyes de las diferentes Comunidades Autónomas que lo integran, fundamental- mente a causa de las diferentes interpretaciones de que es susceptible el artículo 149.1.8 de la Constitución Española de 1978, que no nos acabamos de creer que la historia sea una espiral y que, con un vestuario histórico renovado, haya coyunturas históricas que nos devuelvan espectros de ultratumba. Marx decía, burlándose irónicamente de Hegel, que la historia se repetía, pero una vez de forma trágica y otra cómicamente. Nuestro ejemplo de ultratumba parece presen- tamos la vertiente cómica: para defender el derecho a ir cubiertos —de llevar sombrero— ante el rey, los consejeros barceloneses tuvieron que invocar la base 1. El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación La creación del derecho en Cataluña, dirigido por Aquilino Iglesia Ferreirós y financiado por la CICYT PB 90/0474, y tiene su origen en un Curso de Doctorado, impartido por Eva Serra i Puig, durante el curso académico 1990- 1991. -

Feminismos Y Sindicatos En Iberoamérica

Feminismos y sindicatos en Iberoamérica Nora Goren y Vanesa Lorena Prieto [Eds.] Nora Goren y Vanesa Lorena Prieto [Eds.] Feminismos y sindicatos COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN Feminismos y sindicatos en Iberoamérica Los trabajos que integran este libro fueron sometidos a una evaluación por pares. Feminismos y sindicatos en Iberoamérica / Nora Goren ... [et al.] ; editado por Nora Goren ; Vanesa Lorena Prieto. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, UNPAZ, 2020. Libro digital, PDF - (Becas de investigación / Karina Batthyány ) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-594-5 1. Feminismo. 2. Sindicalismo. 3. América Latina. I. Goren, Nora II. Goren, Nora, ed. III. Prieto, Vanesa Lorena, ed. CDD 305.42 Arte de tapa: Federico Mutti Diseño y diagramación: Eleonora Silva COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN Feminismos y sindicatos en Iberoamérica Nora Goren y Vanesa Lorena Prieto (Editoras) Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades (IESCODE) COLECCIÓN BECAS DE INVESTIGACIÓN Director de la colección - Pablo Vommaro CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Equipo Rodolfo Gómez, Giovanny Daza, Teresa Arteaga, Tomás Bontempo, Natalia Gianatelli y Cecilia Gofman LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana Feminismos y sindicatos en Iberoamérica (Buenos Aires: CLACSO, mayo de 2020). ISBN 978-987-722-594-5 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. -

Page 1 ! " # $ % &'&' ( $ $ $ ) * # + , ) &-'. ( $ / 0 0 * % 1 ) 2&3456&3'78

! " # $ % &'&' ( $ $ $) * # + , ) &-'. ( $ / 0 0 *% 1 )2&3456&3'78$ ) 0 $9 1 (*$: ; <=:2< = : " 8) / > < / ? 0 2*@ 8 ; ) @ / > < (=( 2 " 8 ! " # $ !% ! & $ ' ' ($ ' # % %) %* % ' $ ' + " % & ' !# $, ( $ - . / - . . ! 0 1 . ( - % 1 / - % % % % % % - % 2 1 - - 1% % 2 3 $$$ 4 5 5 " 6 5 7 8& )*93 +) * !: !& ;!<%;;=>=& % " 5 35 - ? ! * & @ . 31 A>B=C8& )*93 +) "D 0 & >B=C ϭ (XJHQH0LFKDHO-RQHV (OVXUJLPLHQWRGHOD0DVRQHUtD (GLFLyQLQWURGXFFLyQ\QRWDVGH-XDQ5DPyQGH$QGUpV0DUWtQ 7UDGXFFLyQGH)UDQFLVFR5RPHUR&DUUDVTXLOOR\-LPHQD&DVLOODV &DVWDxHGD Ϯ ,1',&( Introducción………………………………………………………………………………………………3 I – /D1XHYD$WOiQWLGDd e F r a n c i s B a c o n……………………………………………..………15 II – Los Estuardo escoceses y los judíos………………………………………………………39 III – La Real Sociedad de Londres…………………………………………………..…………5 9 IV – La Revolución Gloriosa y el movimiento anticatólico…………………………….72 -

PLCS 32 for Online Publication

CHRISTOPHER LARKOSH Introduction: “Say It Right”: On Luso-American Literatures and Cultures Today From my hands I could give you something that I made From my mouth I could sing you another brick that I laid From my body I could show you a place God knows (only God knows) You should know this space is holy Do you really wanna go? (Two, three, four…) —Nelly Furtado, “Say It Right” On Listening to Nelly Furtado on WJFD 97.3 FM (And Thinking Seriously About Lusodiasporic Cultural Explorations) One of the most enduring characteristics of Portuguese-American life, particu- larly here in southeastern New England, has been that of having a broad selec- tion of local Portuguese-language media to choose from: local cable television networks like The Portuguese Channel, bilingual newspapers like O Jornal or The Portuguese Times, or the growing number of examples of internet media, from participating in bilingual exchanges on social media to watching locally-made amateur videos on YouTube. Despite the ever-expanding access to a wide range of Portuguese-language books, cultural materials and media in diaspora communities, it may seem some- what behind the times to admit that perhaps most important among these media offerings for me and many other Portuguese speakers in my region remains an analog local radio station, WJFD 97.3 FM in New Bedford, with its power- ful 50,000-watt signal that can reach the majority of Portuguese speakers in the region, from the North Shore of Boston to the outer Cape and Islands to much of Worcester County and the eastern edges of Connecticut. -

La Dispensación De Bahá'u'lláh

LLAA DDIISSPPEENNSSAACCIIÓÓNN DDEE BBAAHHÁÁ''UU''LLLLÁÁHH SHOGHI EFFENDI Título original en inglés: The Dispensation of Bahá''u''lláh Shoghi Effendi, el Guardián de la Fe bahá’í ÍNDICE La Dispensación de Bahá'u'lláh Bahá'u'lláh El Báb 'Abdu'l-Bahá El Orden Administrativo Apéndice Cartas de la Casa Universal de Justicia A los amados de Dios y a las siervas del Misericordioso de todo el Occidente. Compañeros de labor en la Viña Divina: El 23 de mayo de este auspicioso año1, el Mundo bahá'í celebrará el nonagésimo aniversario de la fundación de la Fe de Bahá'u'lláh. Nosotros, que en esta hora nos hallamos sobre el umbral de la última década del primer siglo de la Era bahá'í, bien podemos detenernos a reflexionar sobre las misteriosas dispensaciones de tan augusta, tan trascendental Revelación. ¡Cuán vasto, cuán fascinante es el panorama que el transcurso de nueve décadas despliega ante nuestros ojos! Su descollante grandeza casi nos anonada. Tan solo el contemplar este espectáculo único, el visualizar, aunque sea oscuramente, las circunstancias que asistieron al nacimiento y al gradual desenvolvimiento de esta suprema Teofanía, al recordar aun a grandes rasgos las dolorosas luchas que proclamaron Su origen y aceleraron Su marcha, ha de bastar para convencer a todo observador imparcial de esas eternas verdades que motivan Su vida y que deben continuar impulsándola hasta que alcance el ascendiente a que está destinada. Dominando toda la extensión de este fascinante espectáculo, sobresale la incomparable figura de Bahá'u'lláh, trascendental en Su majestuosidad, serena, imponente, inaccesiblemente gloriosa. Unida a ella, aunque subordinada en rango, e investido con la autoridad de presidir con Él sobre los destinos de esta suprema Dispensación, resplandece sobre este cuadro mental la gloria juvenil de El Báb, infinito en Su ternura, irresistible en Su encanto, sin igualen su heroísmo, incomparable en las dramáticas circunstancias de Su vida corta pero memorable.