Original Enriquegrunspan.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Governo 2021-2024 Santo André Prefeito Paulo Serra

DIRETRIZES DO PROGRAMA DE GOVERNO 2021-2024 SANTO ANDRÉ PREFEITO PAULO SERRA PROGRAMA DE GOVERNO 2021-2024 2 PLANO DE GOVERNO / 2021 - 2024 PLANO DE GOVERNO / 2021 - 2024 3 ÍNDICE MENSAGEM DO PAULINHO SERRA 6 2.4. MEIO AMBIENTE E CAUSA ANIMAL 69 INTRODUÇÃO 8 2.5. SANEAMENTO BÁSICO 73 FUTURO SEGURO PARA SANTO ANDRÉ 8 2.6. ZELADORIA E INFRAESTRUTURA 77 RUMO AOS 500 ANOS 13 2.7. PARANAPIACABA 83 1. DESENVOLVIMENTO HUMANO 14 3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 86 1.1. EDUCAÇÃO 17 3.1. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 89 1.2. SAÚDE 21 3.2. AMBIENTE DE NEGÓCIOS 93 1.3. CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 29 3.3. PARQUE TECNOLÓGICO E COMPETITIVIDADE 97 1.4. CULTURA E LAZER 35 3.4. QUALIFICAÇÃO 101 1.5. ESPORTE 41 1.6. SEGURANÇA PÚBLICA 45 4. GESTÃO E INOVAÇÃO 104 1.7. PESSOA COM DEFICIÊNCIA 49 4.1. SANEAMENTO FINANCEIRO 107 4.2. INVESTIMENTO PÚBLICO 111 2. DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL 52 4.3. FUNCIONALISMO PÚBLICO 115 2.1. PLANEJAMENTO URBANO 55 4.4. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 119 2.2. MOBILIDADE URBANA 59 4.5. INOVAÇÃO SOCIAL 123 2.3. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 63 4 PLANO DE GOVERNO / 2021 - 2024 PLANO DE GOVERNO / 2021 - 2024 5 MENSAGEM DO UVIR A NOSSA GENTE. ESTA É A PRINCIPAL Por isso, minha trajetória na continuidade ao novo mode- AÇÃO QUE NORTEIA A CONSOLIDAÇÃO DE UM vida pública teve início ain- lo de gestão que cuida das NOVO PROJETO PARA SANTO ANDRÉ, SÓLI- da cedo, quando atuei como pessoas e trabalha para dei- DO E ESTRUTURADO PARA PROMOVER PO- estagiário do Departamento xar Santo André com a cara OLÍTICAS PÚBLICAS QUE FAÇAM DIFERENÇA NA VIDA de Planejamento Econômi- da nossa gente; 2) Vamos re- DAS PESSOAS. -

Santo André, Mauá 3.276,80

Abrangência de Roteiro Linha Linha 382PRI- Mauá -São Caetano do Sul Empresa EAOSA Regiões Consumo Médio Hab/U$/ANO SÃO CAETANO, SANTO ANDRÉ, MAUÁ 3.276,80 Estatísticas Distritos População A B C Classe Social (%) São Caetano do Sul 136.358 13,4% 37,5% 31,9% Santo Andre 662.419 6,2% 32,0% 34,9% A Mauá 391.230 1,2% 21,6% 39,7% B C População Total 1.190.007 5,4% 29,0% 35,6% Fonte : Brasil em foco 20004 Principais Vias Percorridas Terminal. Municipal do Jardim Itapeva , Avenida Barão de Maia , Rua São Judas Tadeu , Rua Rádio Amador ,Rua Rubens Nunes Campos , Estrada do Luzitano , Rua João Batista Scapinello , Rua Martins Fontes , Rua Joraci Camargo , Rua Cesário Verde , Rua Raul Leoni , Rua Raimundo Correia , Rua Tomas Antônio Gonzaga , Rua Doutor Vicente de Carvalho Bruno , Avenida Dona Benedita Franco da Veiga , Avenida Barão de Jaguara , Rua Otacilio Gomes Ferreira , Avenida Joaquim Chavasco , Rua Florindo Cappuci , Rua Horácio de Souza , Rua Inácio Barreta , Rua Mário Milanezzi , Rua Caetano Aletto , Rua Geraldo Ranck , Rua Zina Batani Bernardi , Rua Caetano Aletto ,Rua Capitão Olegarário Teixeira da Costa , Avendia Itapark , Rua Alonso Vasconcelos Pacheco , Rua Rio Branco , Praça Vinte e Dois de Novembro , Avenida Barão de Mauá , Rua Vereador Fernando Zanella , Rua Luiz Mariani , Rua Prefeito Américo Perrela , Avenida Rosa Fioravanti , Avenida Doutor Alberto Soares Sampaio , Avenida Comendador Wothers, Divisa Mauá / SantoAndré , Avenida dos Estados , Praça do Abraco , Retorno , Avenida Antonio Cardoso , Viaduto Pedro Dell`Antonina , Avenida Industrial , Rua Catequese , Avenida D. Pedro II , Viaduto Pujol , Avenida D. Pedro II , Praça Túlio Mascotto , Avenida D. -

Cptm Dez2012

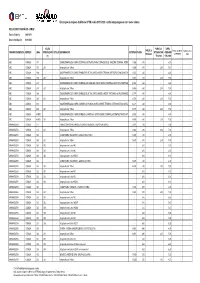

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM RELAÇÃO DE EMPREGADOS - DEZ/2012 MATRÍCULA NOME ADMISSÃO CARGO SALÁRIO ORGLOT DESCRIÇÃO SIGLA 92.008.674-8 ABDALLA TAIAR JUNIOR 25/06/2012 ASSESSOR TEC EXECUT I 8.302,93 1012410000 DEPTO DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA DFAL 92.005.103-0 ABEDNEGO BATISTA DO NASCIMENTO 27/06/2005 ELETRICISTA MANUTENCAO I 2.125,83 1015261005 REDE AEREA 7/10 - MAUA DOFE 92.007.902-4 ABELITO PEREIRA DA CONCEICAO 29/12/2010 MAQUINISTA 2.384,49 1016221006 MOVIMENTO DE TRENS 7/10-FCO MORATO DOCC 92.003.811-5 ABIGAIL DINIZ FREIRE 19/01/1998 AGENTE SEGURANCA OPER 2.053,92 1016321210 GRUPAMENTO LINHA 10 - BASE MAUA DOSV 92.004.678-9 ABIGAIL PASSOS SANTOS DE OLIVEIRA 30/06/2000 AGENTE OPERACIONAL I 1.831,08 1016630050 ESTACAO MAUA DOED 92.000.554-3 ABILIO DOS SANTOS SILVA 06/06/1984 CHEFE DE DEPARTAMENTO 10.432,35 1015420000 DEPTO DE ENG DE MANUT DE MATERIAL RODANTE DOTM 92.004.030-6 ABNER AFONSO PADOVEZI 01/09/1998 TEC MANUTENCAO I 3.039,59 1015360015 ABRIGO ENG SP CORRETIVA DORE 92.008.296-3 ABNER ORRA PEREIRA 13/09/2011 ELETRICISTA MANUTENCAO I 2.053,92 1015273021 SINALIZACAO PREVENTIVA CALMON VIANA DOFS 92.006.842-1 ABRAAO JOSE MASALA DOS SANTOS 28/09/2009 ELETRICISTA MANUTENCAO I 2.053,92 1015273011 SINALIZACAO PREVENTIVA BRAS DOFS 92.006.531-7 ABRAAO MOURA DE HOLANDA 25/05/2009 MAQUINISTA 2.384,49 1016221005 MOVIMENTO DE TRENS 7/10-LUZ DOCC 92.003.455-1 ABRAHAO FERREIRA DE OLIVEIRA 23/06/1997 CONT CIRC TRENS II 3.693,69 1016212005 CONTROLE DE TRAFEGO-CCO 8/9 DOCP 92.000.819-4 ACIB MARIONI ABIB 03/11/1983 ENCARREGADO -

Sumário APRESENTAÇÃO

Sumário APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................... 6 1 CARACTERIZAÇÃO GERAL .............................................................................................. 8 1.1 HIDROLOGIA ...................................................................................................................................... 8 1.2 BACIAS HIDROGRÁFICAS .................................................................................................................... 9 2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA ...................................................................... 14 2.1 CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL ................................................................................................... 15 2.2 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ ................................................... 16 2.3 ASPECTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ ......................................................... 18 2.4 SAÚDE ............................................................................................................................................... 21 3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS .......................................................................................... 23 3.1 LEI DE DIRETRIZES NACIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO - LEI 11.445/2007 ................................. 23 3.2 SANEAMENTO BÁSICO NA LEGISLAÇÃO PAULISTA .......................................................................... 28 3.3 SANEAMENTO BÁSICO -

Informativo Para Funcionários Da CPTM

IInformativonformativo pparaara ffuncionáriosuncionários [email protected] ddaa CCPTMPTM www.ferroviarios-sp.org.br FEVEREIRO/2017 CPTM é uma bomba relógio pronta para explodir a qualquer momento A quem interessa o desmonte da CPTM? Sindicato faz denúncias contra a má gestão na empresa. O Sindicato de São Paulo fez uma série de denúncias contra a atual gestão da CPTM. As denúncias vão desde milhões em materiais de sinalização expostos sob sol e chuva, desperdício total, a um custo de (segundo a CPTM) aproximadamente 34 milhões, mas o Sindicato acredita que está muito acima disso, refl etindo em uma série de cautelas no trecho que confi rma aquilo que temos falado a tempos: a total falta de manutenção nas linhas. Há trechos em que a orientação aos maquinistas é que trafeguem entre 20km/h a 40km/h, pois acima disso poderá causar descarrilamento, tamanha é a fragilidade das vias. A seguir vamos detalhar todas as denúncias levados pelo Sindicato ao MP e as que estão em fase de preparação, que envolvem os seguintes setores: Manutenção, Sinalização, Segurança, Cautelas por todo o trecho. 2 Plasser 3 Cautelas 4 Negociações ACT 2 Fevereiro/2017 Denúncia Medidas restritivas para baixar custo coloca funcionários e população em risco. De quem é a responsabilidade? PLASSER Esse é só um tópico, pois o problema vai além! Também os caminhões de linha (usados no A CPTM fez contratos para a reforma de maquinários. trabalho da via permanente), passaram por reforma Segundo o portal da transparência, contrato no valor R$ recente e encontram-se desmontados e sucateados no 2.011.999,82, mais aditivo totalizando R$ 2.139.250,30. -

Rel.Tarifário Rmsp

Em função do reajuste do Metrô e CPTM no dia 01/01/2020 a tarifa integrada passa a ter novos valores. RELATÓRIO TARIFÁRIO - RMSP Data da Vigência: 20.01.2019 Data da Atualização: 03.01.2020 SEÇÃO/ PARCELA TARIFA PARCELA Ônibus com Metrô Complemento a CONSÓRCIO/EMPRESA SERVIÇO LINHA INTEGRAÇÃO CIRCULAR DENOMINAÇÃO EXTENSÃO TARIFA INTEGRAÇÃO + PEDÁGIO PEDÁGIO ou SPTRANS pagar (2) TRILHOS + TRILHOS ABC COMUM 195 - - SAO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO FERRAZOPOLIS)- DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO 13,096 PIRAPORIN 4,55HA) via SAO -BERNARDO DO - CAMPO (BAIRRO 4,55 DOS CASA) - - ABC COMUM 195 261 - Integração com Trilhos 13,096 4,55 - 2,90 7,45 - - ABC COMUM 196 - - SAO BERNARDO DO CAMPO (PARQUE SELECTA)- SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-OESTE) 18,551 via SAO 4,60 BERNARDO DO- CAMPO (BAETA - NEVES) 4,60 - - ABC COMUM 196 261 - Integração com Trilhos 18,551 4,60 - 2,90 7,50 - - ABC COMUM 238 - - SAO BERNARDO DO CAMPO (PARQUE LOS ANGELES)- SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-OESTE) 25,850 via 4,60 SAO BERNADO - DO CAMPO -(JARDIM DA 4,60 REPRESA) - - ABC COMUM 238 261 - Integração com Trilhos 25,850 4,60 - 2,90 7,50 - - ABC COMUM 366 - - SAO BERNARDO DO CAMPO (PARQUE SELECTA)- SANTO ANDRE (JARDIM CRISTIANE) via SAO BERNARDO DO CAMPO21,774 (BAET A 4,60 NEVES) - - 4,60 - - ABC COMUM 366 261 - Integração com Trilhos 21,774 4,60 - 2,90 7,50 - - ABC COMUM 409 - - SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM LAS PALMAS)- SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-OESTE) 25,577 4,60 - - 4,60 - - ABC COMUM 409 261 - Integração -

Apresentação Do Powerpoint

FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO REGIONAL TIC – TREM INTERCIDADES CAMPINAS-SÃO PAULO José Augusto Rodrigues Bissacot 29/06/2021 - TIC EIXO NORTE Interligar as Regiões Metropolitanas de Campinas e São Paulo (incluindo Aglomerado Urbano de Jundiaí) Região Metropolitana de Campinas com 2,6 milhões de habitantes Região Metropolitana de São Paulo com 21 milhões de habitantes Aglomerado Urbano de Jundiaí com 820 mil habitantes - TIC EIXO NORTE Linha 7 Rubi da CPTM – ( De Barra Funda a Jundiaí) Campinas Júndiaí Uso compartilhado para passageiros e carga São Paulo – Barra Funda Mapa de transporte metropolitano - TIC EIXO NORTE Traçado existente da antiga Cia Paulista de Estradas de Ferro Campinas Trecho operado pela carga RUMO / MRS Jundiaí - TIC EIXO NORTE A VIAS EM OPERAÇÃO - CONFIGURAÇÃO ATUAL Passageiros + Carga Carga Barra Pirituba Fco. Morato Jundiaí Campinas Funda via desativada 1 2 3 via B SEGREGAÇÃO DA CARGA Passageiros Carga Barra Pirituba Fco. Morato Jundiaí Campinas Funda via desativada 1 2 3 Construção de via de Barra Funda a Jundiaí 4 e reconstrução da via de Jundiaí a Campinas via - TIC EIXO NORTE B SEGREGAÇÃO DA CARGA Passageiros Carga Barra Pirituba Fco. Morato Jundiaí Campinas Funda via desativada 1 2 3 Construção de via de Barra Funda a Jundiaí 4 e reconstrução da via de Jundiaí a Campinas via C TIM Trem Inter-Metropolitano Passageiros Linha 7 Passageiros TIM Barra Pirituba Fco. Morato Jundiaí Campinas Funda 1 2 3 4 via Carga Segregada - TIC EIXO NORTE C TIM Trem Inter-Metropolitano Passageiros Linha 7 Passageiros TIM Barra Pirituba Fco. Morato Jundiaí Campinas Funda 1 2 3 4 via Carga Segregada D TIC – EIXO NORTE Serviço Linha 7 Serviço TIM Serviço TIC Barra Fco. -

Mapa Metropolitano Dez-2019(12)

Mapa do Transporte Metropolitano Metropolitan Transport Network Jundiaí Taboão Aeroporto - Guarulhos Várzea Paulista Campo Limpo Paulista Parada Rodoviária Guarulhos - Cecap Botujuru Francisco Morato Baltazar Fidélis Cecap Vila Galvão Franco da Rocha Tucuruvi Caieiras Parada Inglesa Perus Jardim São Paulo - Ayrton Senna Vila Aurora Santana Jaraguá Carandiru Vila Clarice Portuguesa - Tietê Pirituba Armênia Tiradentes Goulart Piqueri Engº Palmeiras - Barra Funda Amador Bueno Santa Rita Itapevi Lapa Água Branca USP Leste Comendador Ermelino São Miguel Paulista Jardim Helena - Vila Mara Itaim Paulista Jardim Romano Engº Manoel Feio Engº Cardoso Sagrado Coração Jandira Jardim Silveira Jardim Belval Barueri Antonio João Santa Terezinha Carapicuíba General Miguel Costa Quitaúna Comte. Sampaio Luz Brás Itaquaquecetuba Aracaré Júlio Lapa Prestes São (Km 21) Bento Poá Domingos Imperatriz de Moraes Leopoldina Osasco Marechal Deodoro Pedro II Suzano Belém Penha Carrão L. Bortolosso Mooca Pres. Altino Pres. Bresser - Tatuapé Braz Cubas Dom Bosco Guaianases Ceasa Paulista Jundiapeba Santa Cecília Estudantes Sé Artur Alvim Vila Matilde República José Bonifácio Amador Aguiar Calmon Viana Villa-Lobos Higienópolis - Mogi das Cruzes (Vila Yara) Jaguaré de Fátima Mackenzie Santuário N. Sa. Japão - Liberdade Patriarca - Vila Ré Cidade Vila MadalenaSumaré Ferraz de Vasconcellos Universitária Clínicas Juventus - Antonio Gianetti Neto Anhangabaú Mooca Guilhermina - Esperança São Joaquim Corinthians - Itaquera Pinheiros Consolação Vergueiro Hebraica Butantã Rebouças -

O Transporte Urbano E a Circulação Na Abordagem Espacial: Análise Do Transporte Coletivo Urbano Da Região Do Abcd, Grande São Paulo

Universidade Estadual Paulista Instituto de Geociências e Ciências Exatas Câmpus de Rio Claro O TRANSPORTE URBANO E A CIRCULAÇÃO NA ABORDAGEM ESPACIAL: ANÁLISE DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DA REGIÃO DO ABCD, GRANDE SÃO PAULO. Carlos Alberto Diniz Grotta Orientador: Profª. Drª. Sílvia Selingardi Sampaio Tese elaborada junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia – Área de Concentração em Organização do Espaço, para obtenção do Título de Doutor em Geografia. RIO CLARO (SP) 2005 Comissão Examinadora _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ - aluno - Rio Claro, _____ de _______________ de ______ Resultado: _________________________________________________ DEDICATÓRIA Ao nosso grande PAI, DEUS, e Nossa Senhora de Fátima, presenças constantes neste trabalho. À Tina (Maria Lúcia Tetzner) e Dani (Danielle Tetzner Grotta), motivos para a concretização deste trabalho. E à Edna Pesse, que cuidou delas na minha constante ausência. A meus pais (Clélio e Maria Florinda) pelo enorme apoio e estímulo, e a meus irmãos (Cuio e Caio), pelo companherismo, Aos meus sobrinhos Daniel (de Toledo Grotta), grande orgulho, e Douglas, in memoriam, pelos inesquecíveis momentos. Agradecimentos Agradeço, em primeiro lugar e especialmente, à minha orientadora Profa. Dra. Sílvia Selingardi Sampaio, pelo apoio e encorajamento, pela confiança depositada em mim e no meu trabalho. Todo o meu agradecimento, consideração e respeito. A meu ex-orientador na pós-graduação, Prof. Dr. Juergen Richard Langenbuch, a quem devo todo o meu conhecimento em Transporte Urbano, e em cujas obras pude me apoiar solidamente para desenvolver este trabalho. Toda a minha gratidão. Aos companheiros do Grupo Grotta de Engenharia, na figura de seu diretor- presidente Clélio Grotta Júnior, e Vera Rita de Toledo, que me acompanharam e auxiliaram na confecção deste trabalho. -

Folheto Digital

Lazer de clube para toda a família. Aqui você encontra todos os Mais segurança e privacidade: itensportaria que 24h precisa para ter eLazer área de de clube lazer parano térreo toda elevado.a família. Lazer de clube para toda a família. uma vida mais prática, cheia Imagens ilustrativas Lazer de clube para toda a família. MuitasMais segurança áreas verdes e privacidade: no condomínio. deportaria conforto 24h e tranquilidade. Mais segurança e privacidade: portaria 24h e área de lazer no térreo elevado. e área de lazer no térreo elevado. ÁreasMais segurança comuns entregues e privacidade: equipadas portaria e decoradas. 24h e área de lazer no térreo elevado. ÁREAS VERDES MuitasAPARTAMENTOS áreas COM verdes TERRAÇO no condomínio. MuitasA área externa do Followáreas Santo André verdes recebeu um projeto no de paisagismo condomínio. especial, onde o verde complementa os ambientes de lazer, transformando-os em ApartamentosO terraço é um ambiente de contemplação com perfeito para terraço. descansar, onde você também pode reunir quem mais gosta e, inclusive, cultivar suas próprias plantas. lugares perfeitos para relaxar e se divertir ao ar livre. E para ficar ainda melhor, o condomínio oferece três praças: Dos Aromas, Das Mamães e Do Encontro. MuitasEste cantinho especial áreas deixa o apartamento verdes mais charmoso no e aconchegante, condomínio. além de funcionar como uma extensão do living. Áreas comuns entregues equipadas e decoradas. ÁreasLAZER SURPREENDENTE comuns entregues equipadas e decoradas. VagasÁREAS COMUNS para visitantes/ EQUIPADAS ECarga DECORADAS e descarga LazerUm lar de verdade de também clube precisa de muito para espaço para todaas crianças brincarem a família. à vontade e para adultos relaxarem nos momentos de folga. -

Public Transport São Paulo in a Graph Database

Public transportation of São Paulo in a graph database IGOR ROZANI Igor Rozani IgorRozani IgorRozani @IgorRozani IgorRozani Table of contents ▪What’s this project? ▪The database ▪Query examples ▪Q&A ▪The Hunger Games What’s this project? What’s this project? Query examples • Which lines does a company own? • What station is part of which line? • How many stations have each line? • What is the shortest way between stations? Which lines does a company own? Company Lines MATCH (c:Company)-[:OWN]-(l:Line) "CPTM" ["7 - Ruby", "8 - Diamond", WITH c, l "9 - Emerald", "10 - Turquoise", "11 - Coral", "12 ORDER BY l.number, l.name - Sapphire", "13 - Jade", WITH c, collect(CASE WHEN l.number IS NULL "Airport Connect", "Airport THEN l.name ELSE l.number + ' - ' + l.name Express", "Touristic END) as lines Express"] RETURN c.name AS Company, lines AS Lines ... ... "ViaMobilidade" ["5 - Lilac"] ORDER BY c.name "ViaQuatro" ["4 - Yellow"] What station is part of which line? MATCH (l:Line)-[:PART_OF]-(s) RETURN l.name AS Line, collect(s.name) AS Stations Line Stations "Blue" ["Jabaquara", "Tiradentes", "Praça da Árvore", "Portuguesa - Tietê", "Luz", "São Bento", "Carandiru", "Parada Inglesa", "São Judas", "Saúde", "Paraíso", "Conceição", "Liberdade", "Jardim São Paulo - Ayrton Senna", "São Joaquim", "Santa Cruz", "Vergueiro", "Armênia", "Sé", "Ana Rosa", "Santana", "Tucuruvi", "Vila Mariana"] "Green" ["Trianon-Masp", "Vila Prudente", "Chácara Klabin", "Santuário Nossa senhora de Fátima - Sumaré", "Ana Rosa", "Clínicas", "Santos Imigrantes", "Vila Madalena", -

Equipamentos De Acessibilidade Nas Estações Da Cptm

M SÃOPAULO Secretaria de CPT GOVERNODO ESTADO Transportes Metropolitanos EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES DA CPTM LEGENDA TODAS AS ESTAÇÕES TRANSPOSIÇÃO ENTRE PLATAFORMA ELEVADOR DA CPTM COMUNICAÇÃO VISUAL XXX 23 ESTAÇÕES ACESSÍVEIS (COM ROTAS ACESSÍVEIS-CERTIFICAÇÃO ABNT) ELEVADOR NÃO PERTENCE A CPTM ESCADA ROLANTE COMUNICAÇÃO SONORA RAMPA DE ACESSO - NORMA ABNT XXX 48 ESTAÇÕES ACESSÍVEIS (ADAPTADAS) RAMPA FORA DA NORMA 7 Jundiaí LINHA TELEFONE PARA SURDO TELEFONE PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS - PCR 13 LINHA 1 Aeroporto-Guarulhos PISO TÁTIL Várzea Paulista SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL SANITÁRIO FEMININO ACESSÍVEL Campo Limpo Paulista SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX LINHA Guarulhos-CECAP PASSAGEM EM NÍVEL - ÁREA PAGA Botujurú 1 LINHA PASSAGEM EM NÍVEL - ÁREA LIVRE LINHA PASSAGEM EM NÍVEL RODOVIÁRIA ESTAÇÃO PROVISÓRIA Francisco Morato ESTAÇÃO TEMPORARIAMENTE DESATIVADA INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO - FASE X Baltazar Fidélis LINHA LINHA Franco da Rocha LINHA LINHA Caieiras LINHA LINHA Perus Vila Aurora LINHA LINHA Jaraguá LINHA eio Engenheiro Cardoso Vila Clarice Comandante Sampaio Gener Amador Bueno Santa Terezinha Santa Pirituba Jardim Silveira Jardim Sagr Santa Rita Jardim Belval al Miguel Costa Antonio João Antonio Piqueri Carapicuiba ado Cor Itapevi Quitaúna ComendadorSão Miguel ErmelinoJardim Paulista Helena-VilaItaim PaulistaJardim Mara RomanoEngenheiroItaquaquecetuba Manoelacaré F Barueri Água Branca Jandira Lapa Ar Calmon Viana Engenheiro Goulart ação 12 12 Lapa Imper Júilio Prestes Domingos de Moraes de Domingos 11 Palmeiras-Barra Funda USP Leste Mogi das Cruzes das Mogi Braz Cubas Braz Estudantes Brás Tatuapé 2 Jundiapeba Suzano 8 Luz Poá atriz Leopoldina atriz Osasco Ferraz de Vasconcelos Dom Bosco Antonio Gianetti Neto Guaianases Presidente Altino Corinthians-Itaquera Bonifácio José Ceasa Juv Ipir entus-Mooca Villa Lobos-Jaguaré anga Tamanduateí Cidade Universitária São Caetano do Sul-Prefeito W Pinheiros Utinga Hebraica-Rebouças LINHA QUANT.