Unmutsverschuldung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Self-Destruction of Right-Wing Populism? Austria's Election of 24 November 2002

The Self-Destruction of Right-Wing Populism? Austria’s Election of 24th November 2002 Kurt Richard Luther Keele European Parties Research Unit (KEPRU) Working Paper 16 © Kurt Richard Luther, 2003 ISSN 1475-1569 ISBN 1-899488-79-0 KEPRU Working Papers are published by: School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE) Keele University Staffs ST5 5BG, UK tel +44 (0)1782 58 4177/3088/3452 fax +44 (0)1782 58 3592 www.keele.ac.uk/depts/spire/ Editor: Professor Thomas Poguntke ([email protected]) KEPRU Working Papers are available via SPIRE’s website. Launched in September 2000, the Keele European Parties Research Unit (KEPRU) was the first research grouping of its kind in the UK. It brings together the hitherto largely independent work of Keele researchers focusing on European political parties, and aims: • to facilitate its members' engagement in high-quality academic research, individually, collectively in the Unit and in collaboration with cognate research groups and individuals in the UK and abroad; • to hold regular conferences, workshops, seminars and guest lectures on topics related to European political parties; • to publish a series of parties-related research papers by scholars from Keele and elsewhere; • to expand postgraduate training in the study of political parties, principally through Keele's MA in Parties and Elections and the multinational PhD summer school, with which its members are closely involved; • to constitute a source of expertise on European parties and party politics for media and other interests. The Unit shares the broader aims of the Keele European Research Centre, of which it is a part. -

LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog: Karas Vs Kurz

LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog: Karas vs Kurz: Why Austria’s Chancellor faces some difficult choices ahead of the 2019 European Page 1 of 3 Parliament elections Karas vs Kurz: Why Austria’s Chancellor faces some difficult choices ahead of the 2019 European Parliament elections Othmar Karas, the leader of the Austrian People’s Party’s (ÖVP) delegation to the European Parliament, is widely viewed as one of the most influential Austrian MEPs. However, as Michael Burri explains, Karas is now posing some difficult questions for the ÖVP and its Chancellor Sebastian Kurz ahead of the next European Parliament elections in May 2019. The European Parliament (EP) recently passed a modest electoral reform package designed to address worries about another low turnout in the next EP elections in May 2019. But the bigger worry for many is that voters across Europe who rewarded anti-EU sentiment in national elections in 2017 will do the same again. A European Parliament tailored to the agenda of Eurosceptic members would make the EP a much different institution than it is today. But the latest tumult over the European Parliament elections in Austria, a country where national political sentiment turned against the EU in 2017, suggests some of the risks that such a shift can bring for ruling parties, and the situation is exposing fractures between national and European party leaders. Situated along this fracture line is Othmar Karas, the leader of the Austrian People’s Party’s (ÖVP) delegation to the European Parliament. First elected to the European Parliament in 1999, Karas has worked his way through various leadership positions, including a term as an EP Vice President (2012-2014). -

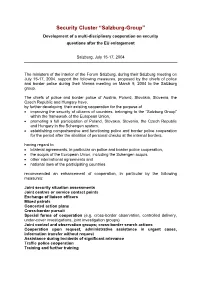

Security Cluster “Salzburg-Group” Development of a Multi-Disciplinary Cooperation on Security Questions After the EU Enlargement

Security Cluster “Salzburg-Group” Development of a multi-disciplinary cooperation on security questions after the EU enlargement Salzburg, July 15-17, 2004 The ministers of the interior of the Forum Salzburg, during their Salzburg meeting on July 15-17, 2004, support the following measures, proposed by the chiefs of police and border police during their Vienna meeting on March 9, 2004 to the Salzburg group. The chiefs of police and border police of Austria, Poland, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and Hungary have, by further developing their existing cooperation for the purpose of • improving the security of citizens of countries, belonging to the “Salzburg Group” within the framework of the European Union, • promoting a full participation of Poland, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and Hungary in the Schengen system, • establishing comprehensive and functioning police and border police cooperation for the period after the abolition of personal checks at the internal borders, having regard to • bilateral agreements, in particular on police and border police cooperation, • the acquis of the European Union, including the Schengen acquis, • other international agreements and • national laws of the participating countries recommended an enhancement of cooperation, in particular by the following measures: Joint security situation assessments Joint centres or service contact points Exchange of liaison officers Mixed patrols Concerted action plans Cross-border pursuit Special forms of cooperation (e.g. cross-border observation, controlled delivery, under-cover investigations, joint investigation groups) Joint control and observation groups; cross-border search actions Cooperation upon request, administrative assistance in urgent cases, information transfer without request Assistance during incidents of significant relevance Traffic police cooperation Training and further training Any of the measures mentioned above are to be agreed upon bilaterally, depending on requirements. -

Historisches 1 27

ÖSTERREICH JOURNAL NR. 2 / 6. 12. 2002 27 Historisches 1 27. 04. 1945 Provisorische Staatsregierung unter dem Vorsitz von Dr. Karl Renner. Ihr gehörten Vertreter der ÖVP, SPÖ und KPÖ zu gleichen Teilen an. 20. 12. 1945 Provisorische Bundesregierungegierung 1945 Kabinett Figl I (Sitzung vom 29. Dezember 1945) im Reichs- ratsaal im Parlament in Wien. v.l.n.r.: Ing. Vin- zenz Schumy, Johann Böhm, Eduard Heinl, Dr. Georg Zimmermann, Dr. Ernst Fischer, Johann Koplenig, Ing. Leopold Figl, Staats- kanzler Dr. Karl Renner, Dr. Adolf Schärf, Franz Honner, Dr. Josef Gerö, Josef Kraus, Andreas Korp, Ing. Julius Raab. Vorsitz: Karl Seitz. Bild: Institut für Zeitgeschichte © BKA/BPD 08. 11. 1949 Kabinett Figl II Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP), Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ 28. 10. 1952 Kabinett Figl III Bundeskanzler Leopold Figl (ÖVP), Vizekanzler Adolf Schärf (SPÖ), 5 Minister ÖVP, 4 Minister SPÖ, je 2 Staatssekretäre ÖVP und SPÖ 02. 04. 1953 Kabinett Raab I Gruppenfoto I. v.l.n.r. sitzend: BM f. ausw. Angelegenheiten Ing. Dr. Karl Gruber, BM f. Inneres Oskar Helmer, BK Ing. DDDR. Julius Raab, VK Dr. Adolf Schärf, BM f. Handel und Wiederaufbau DDDr. Udo Illig, v.l.n.r. stehend: SSekr. im BMaA Dr. Bruno Kreisky, BM f. sozi- ale Verwaltung Karl Maisel, SSekr. im BM f. Finanzen Dr. Fritz Bock, SSekr. im BM f. Inne- res Ferdinand Graf, BM f. Finanzen DDr. Rein- hard Kamitz, BM f. Unterricht Dr.Ernst Kolb, SSekr. im BM f. Handel und Wiederaufbau Dipl. Ing. Raimund Gehart, BM f. -

SPÖ Prinzersdorf

PRINZERSDORF UM SIE BEMÜHT Ausgabe Herbst / Winter 2020 Leitartikel Covid-19 Neuinfektionsrate Terror in Wien Gemeindepolitik Wissenswertes Marktgemeinde Prinzersdorf Arztpraxis Vereinshaus Rathaus Gemeinderäte Veranstaltungen Zum Nachdenken SaBlü`s Pflanzenwelt Gestärkt in den Winter Wie unterstütze ich die Tierwelt Geschätzte Leser! Sie haben sicher bemerkt, dass unser Informationsblatt ab Ausgabe Sommer 2020 auf zu 100% receyceltem Altpapier aus österreichischer Produktion gefertigt wird. Es wird ohne Zusatz optischer Aufheller und ohne Chlorbleiche hergestellt. Wir halten es nicht für erforderlich unsere Publikationen aufzupolieren! Leitartikel Sehr geehrte Gemeindebürger! Zwei traurige Ereignisse bewegen mich, vorab der Gemeindepolitik, zu einem Kommentar. Österreich mit höchster COVID-19 Neuinfektionsrate weltweit! Wir schafften es, traurigerweise, an die Weltspitze bei den COVID-19 Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl! Der letzte Weltrekord begründete sich im Lebensalter unseres Bundeskanzlers, geb. 27. August 1986, also 34 Jahre alt! Weltweit gibt es keinen jüngeren Regierungschef! Im für Vergleiche üblichen sieben Tages Schnitt liegt Österreich mit 831 Neuinfektionen pro Million Einwohner vor Georgien, der Schweiz und Tschechien. Während die Schweiz und Tschechien ihre Neuinfektionen zuletzt einbremsen konnten, sind jene in Österreich seit Mitte Oktober ungebremst gestiegen und mündeten im November in Siebentausender-Zahlen pro Tag, bei 8,9 Millionen Einwohner! Unser „Virales Quartett“ (Kanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, -

Austria͛s Internaional Posiion After the End Of

ƵƐƚƌŝĂ͛Ɛ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWŽƐŝƟŽŶ ĂŌĞƌƚŚĞŶĚŽĨƚŚĞŽůĚtĂƌ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 22 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2013 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Design by Lauren Capone Cover photo credit: Hopi Media Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011162 ISBN: 9783902936011 UNO PRESS Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Ferdinand Karlhofer, Universität Innsbruck Assistant Editor Production and Copy Editor Dominik Hofmann-Wellenhof Lauren Capone University of New Orleans Executive Editors Christina Antenhofer, Universität Innsbruck Kevin Graves, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -

The Lisbon Treaty and the Future of CSDP 5 November 2010

16th International EuroDefense Conference, 4th -6th Nov 2010, Baden bei Wien/Wien 14. Europaforum 5th Nov 2010 , Landesverteidigungsakademie 1070 Wien, Stiftgasse 2a The Lisbon Treaty and the future of CSDP 5th November 2010 Austrian National Defence Academy, 1070 Wien, Stiftgasse 2a 9:15 Welcome Werner FASSLABEND, President of the Austria Institute for European and Security Policy AIES Erich HOCHLEITNER, President EuroDefense Network Raimund SCHITTENHELM, Commander of the National Defense Academy, Vienna Opening addresses Norbert DARABOS, Federal Minister of Defence and Sports Johannes KYRLE, Secretary General for Foreign Affairs, Ministry for European and International Affairs 10:00 SESSION 1 A more strategic European Union Panel discussion: Péter SZTÁRAY, Political Diector, Hungarian Ministry for European Affairs, Budapest Jean-Dominique GIULIANI, President of the Robert-Schumann Foundation, Paris Sven BISCOP, Director, Egmont Royal Institute for International Relations, Brussels 11:15-11:30 Coffee 11:30 SESSION 2 Capabilities making the EU a more efficient security actor Key Note Speech: Edmund ENTACHER, Chief of Defence Staff, Austrian Federal Ministry of Defence and Sports Paneldiscussion: Giovanni MANIONE, Deputy Head of Crisis Management and Planning Directorate, Council of the EU Jean-Paul PERRUCHE, former Director-General, EU Military Staff Jo COELMONT, Senior Associate Fellow at the Egmont Royal Institute for International Relations, Brussels 16th International EuroDefense Conference, 4th -6th Nov 2010, Baden bei Wien/Wien -

Justice and Home Affairs - Brussels, 19 March 2004

C/04/94 Brussels, 19 March 2004 7555/04 (Presse 94) Extraordinary Council meeting - Justice and Home Affairs - Brussels, 19 March 2004 President : Mr Michael McDOWELL, T.D. Minister for Justice, Equality and Law Reform of Ireland Internet: http://ue.eu.int/ E-mail: [email protected] For further information call 32 2 285 95 48 – 32 2 285 63 19 7555/04 (Presse 94) 1 EN CONTENTS 1 PARTICIPANTS................................................................................................................................3 ITEM DEBATED: EU FIGHT AGAINST TERRORISM................................................................ 5 1 ▪ Where declarations, conclusions or resolutions have been formally adopted by the Council, this is indicated in the heading for the item concerned and the text is placed between quotation marks. ▪ The documents whose references are given in the text are available on the Council's Internet site http://ue.eu.int. ▪ Acts adopted with statements for the Council minutes which may be released to the public are indicated by an asterisk; these statements are available on the above mentioned Council Internet site or may be obtained from the Press Office. 7555/04 (Presse 94) 2 EN PARTICIPANTS The Governments of the Member States and the European Commission were represented as follows: Belgium: Ms Laurette ONKELINX Deputy Prime Minister and Minister for Justice Mr Patrick DEWAEL Deputy Prime Minister and Minister for the Interior Denmark: Ms Lene ESPERSEN Minister for Justice Germany: Mr Otto SCHILY Federal Minister -

KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial

FORSCHUNG DOKUMENTATION INFORMATION 2008 impressum HERAUSGEBER: Bundesministerium für Inneres MITHERAUSGEBERIN: Barbara Schätz REDAKTION: Andreas Kranebitter REDAKTIONELLE MITARBEIT: Katharina Czachor, Christian Dürr, Gregor Holzinger, Ralf Lechner, Robert Vorberg WISSENSCHAFTLICHE BETREUUNG: Bertrand Perz AUTORINNEN UND AUTOREN: Katharina Czachor, Christian Dürr, Gerhard Hörmann, Gregor Holzinger, Ines Hopfer, Harald Hutterberger, Tomaz Jardim, Verena Kaselitz, Andreas Kranebitter, Birgit Kulterer, Yariv Lapid, Ralf Lechner, Stephan Matyus, Willi Mernyi, Bertrand Perz, Christian Rabl, Barbara Schätz, Christine Schindler, Annegret Schüle, Robert Streibel, Ulrike Streimelweger, Franz Umhaller, Robert Vorberg, Jochen Wollner Namentlich gekennzeichnete Texte geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Herausgebers wieder. Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autorinnen und Autoren verantwortlich. www.mauthausen-memorial.at LAYOUT/GRAFIK: brainiacs | werbe gmbh LEKTORAT/KORREKTORAT: Sigma Tau Stummvoll KG DRUCK: Jentzsch inhaltsverzeichnis Geleitwort .....................................................................................................................5 Vorwort ........................................................................................................................7 Editorial ........................................................................................................................9 FORSCHUNG Die Krematorien von Mauthausen ...................................................................................12 -

Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

editorial 1 Liebe Leserinnen, liebe Leser! Seit 25 Jahren kämpft die asylkoordination österreich für die Rechte von Flüchtlingen. In diesen 25 Jahren haben wir mindestens ebenso viele Gesetzesänderungen erlebt. Die meisten brachten Verschärfungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, manche – vor allem jene die durch Vorgaben der EU notwendig wurden – aber auch Verbesserungen, ein Mehr an Rechtsstaatlichkeit. Wir haben neue InnenministerInnen erlebt, Kaliber wie den inzwischen (allerdings nicht für seine zweifelhaften Anweisungen als Innenminister) verurteilten Ernst Strasser, Maria Fekter und zuletzt Johanna Mikl-Leitner. Etliche der Gesetze, die vom Parlament trotz verfassungsrechtlicher Bedenken beschlossen worden waren, wurden vom Verfassungsgerichtshof (auf-)„gehoben“. Das Asylverfahren hat sich im Laufe der Jahre, nach etlichen Rückschlägen, zu einem rechtsstaatlich soliden Verwaltungsverfahren entwickelt, das bei aller Kritik an den oft miserablen Entschei- dungen der ersten Instanz, vielen tausenden Schutzsuchenden diesen Schutz auch zusprach. Anders wie in Ländern wie Frankreich, wo politische Opportunität im Asyl- bereich immer spürbar war und ist, schien das österreichische Asylverfahren dafür wenig anfällig. Das hat sich in den letzten Monaten rapide geändert: Immer öfter kommt es zu Entscheidungen der Asylbehörden, aber auch des Bundesverwaltungsgerichts und der Höchstgerichte, die politisch beeinflusst scheinen. Dublin-Entscheidungen, deren Grund- lage nicht der Dublin-III-Verordnung entsprechen, Asylverfahren, die keine rechtsstaatli- -

Kommuniqué / PDF, 650 KB

1 von 31 242/KOMM XXVI. GP Kommuniqué des Untersuchungsausschusses über die politische Einflussnahme auf das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT-Untersuchungsausschuss) (3/US XXVI.GP) Veröffentlichung des wörtlichen Protokolls über die öffentliche Befragung der Auskunftsperson Mag. Johanna Mikl-Leitner in der 44. Sitzung vom 5. Juni 2019 Der Untersuchungsausschuss über die politische Einflussnahme auf das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT-Untersuchungsausschuss) hat in seiner 45. Sitzung am 2. Juli 2019 mit Stimmenmehrheit (dafür: V, F, dagegen: S, N, J) gemäß § 20 Abs. 1 Ziffer 1 der Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse (VO-UA) beschlossen, das in der Beilage enthaltene wörtliche Protokoll der öffentlichen Befragung der Auskunftsperson Mag. Johanna Mikl-Leitner zu veröffentlichen. Einwendungen oder Berichtigungen gemäß § 19 Abs. 3 VO-UA sind nicht eingelangt. Die Veröffentlichung erfolgt in sinngemäßer Anwendung von § 39 des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates als Kommuniqué im Internetangebot des Parlaments. Wien, 2019 07 02 Werner Herbert Doris Bures Schriftführer Vorsitzende www.parlament.gv.at 2 von 31 242/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR - Kommuniqué BVT-Untersuchungsausschuss Stenographisches Protokoll 44. Sitzung/medienöffentlich Mittwoch, 5. Juni 2019 Gesamtdauer der 44. Sitzung 10.01 Uhr – 15.19 Uhr Lokal 7 www.parlament.gv.at 242/KOMM XXVI. GP - Ausschuss NR - Kommuniqué 3 von 31 Befragung der Auskunftsperson Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner -

Diplomarbeit

DIPLOMARBEIT zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Rechtswissenschaften an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz Institutioneller Rassismus im Hinblick auf die österreichische Asylpolitik Vorgelegt von Hanna Portenkirchner Begutachter: Univ.-Prof. Dr. Josef Marko Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaften Graz, im April 2017 EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG Ich, Hanna Portenkirchner, erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Version. _____________________________________ Graz, im April 2017 I I. Inhaltsverzeichnis II. Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................... V 1. Einleitung .......................................................................................................................... 2 1.1. Grundrechtsträger ............................................................................................................... 3 1.2. Die verfassungsrechtliche Stellung von Ausländern ......................................................... 4 2. Rechtliche