Valsassina Sopra E Sotto

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Decreto N. 1 Del 18/01/2021

COMUNE DI GALBIATE PROVINCIA DI LECCO Lì, 18 gennaio 2021 Decreto n. 1 OGGETTO: NOMINA SEGRETARIO DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DI CLASSE II TRA I COMUNI DI GALBIATE (LC), MALGRATE ((LC) E CASSINA VALSASSINA IL COMMISSARIO PREFETTIZIO PREMESSO che il Comune di Galbiate (LC) con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 23/12/2020, il Comune di Malgrate (LC) con deliberazione consiliare n. 68 del 22/12/2020 ed il Comune di Cassina Valsassina con deliberazione consiliare n. 43 del 23/12/2020 hanno espresso la volontà di svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario Comunale; VISTA la convenzione sottoscritta dal Commissario Prefettizio e dai Sindaci dei predetti Comuni in data 28/12/2020 che individua quale Comune capo convenzione il Comune di Galbiate e ne determina la scadenza alla data del 31/12/2025; DATO ATTO che come stabilito dalla predetta convenzione; - al Sindaco del Comune di Galbiate compete la nomina del Segretario Comunale, d’intesa con il Sindaco del Comune di Malgrate; - che in sede di prima applicazione il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario Comunale titolare del Comune di Galbiate; - che attualmente il servizio di Segretario Comunale presso il Comune di Galbiate è assicurato dalla Dott.ssa Maria Grazia Padronaggio, iscritta nella fascia professionale B con idoneità a ricoprire sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti; VISTO il CCNL 2016/2018dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 17/12/2020; ACCERTATO che il Comune di Cassina Valsassina risulta vacante a far data dal 1° dicembre 2018; VISTO il decreto n. -

PISTA CICLABILE VALSASSINA - Roadbook - Valleserianabike Bergamo

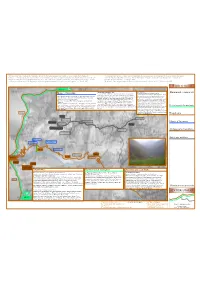

PISTA CICLABILE VALSASSINA - Roadbook - valleserianabike bergamo Luogo di partenza e arrivo è Barzio , per vedere il luogo di partenza CLICCA QUA La partenza si trova a Barzio , in prossimità della sede della comunità montana Valsassina Valvarrone , nella medesima area si trova anche il museo della fornace PIC.1 (ciclabile- valsassina/pic/1_big.JPG) PIC.2 (ciclabile-valsassina/pic/2_big.JPG). Imbocchiamo la ciclabile asfaltata che si immerge immediatamente nei rigogliosi prati, poco dopo affianchiamo il caseificio Carozzi e superiamo un ponticello PIC.3 (ciclabile-valsassina/pic /3_big.JPG) per poi proseguire a destra PIC.4 (ciclabile-valsassina/pic/4_big.JPG) fiancheggiando il torrente Pioverna . Oltre il fiume possiamo osservare la parete di rocciosa dove si trova la palestra di roccia e oltre il sottopasso PIC.5 (ciclabile-valsassina/pic/5_big.JPG), in zona Cademartori sulla destra vediamo sullo sperone la madonna che veglia sulla vallata. Al piccolo parcheggio teniamo la destra PIC.6 (ciclabile-valsassina/pic/6_big.JPG) e dopo un’ampia curva a sinistra troviamo dinnanzi a noi le caratteristiche cascate di Sprizzotolo PIC.7 (ciclabile- valsassina/pic/7_big.JPG), sicuramente qualche foto ci scappa prima di ripartire lungo la via che corre dentro un rado boschetto. Scavalchiamo il fiume su ponte pedonale e poco dopo lo riattraversiamo su un altro ponte stradale (ponte di Barcone ) PIC.8 (ciclabile-valsassina/pic/8_big.JPG), svoltiamo a destra PIC.9 (ciclabile- valsassina/pic/9_big.JPG) e riprendiamo la ciclabile PIC.10 (ciclabile-valsassina/pic/10_big.JPG) che in lieve discesa corre rettilinea e giunge nel paese di Primaluna . Arriviamo in località ponte di Primaluna ad un bar chiamato Chiosquito PIC.11 (ciclabile- valsassina/pic/11_big.JPG) e attraversata la strada poco sopra a destra possiamo rifornirci di acqua fresca alla fontana. -

Sentieri Storici A

"Entrasi nella Valle Casarga, che congiunge la Valle di Pioverna con quella di Varrone e riceve il nome dal villaggio di "Territorio impervio, dove il fiume scorre profondamente incassato, così da improntare di sé anche il nome dei luoghi, Casaro"….."Seguendo la correntia del fiume si va a Pagnona, ove finisce l'attuale Valsassina, Gli avanzi di una fortezza, che qui Vestreno, Sueglio, Introzzo, Tremenico, Aveno, Piagnona e Premana, abitati da secoli lontanissimi e sicuramente sorgeva ti rammenterà il feudalismo non meno che le irate contese tra i Guelfi e i Ghibellini, di che fanno prova le armi e le ossa anteriori all'epoca romana". (A. Borghi, 1981) recentemente dissotterrate. Da Pagnona in sette ore agevolmente puoi salire sulla vetta del Legnone:" (I. Cantù, 1837) "S'aprono i monti un poco sopra la fortezza et quindi si va nella valle Introccia". (T. Porcacchi, 1569) Sentieri storici COLICO La Valsassina "Statuti della Valsassina", 1388 "In tal senso la pieve di Valsassina sarebbe Dominanti ecomuseali Monte d'Introzzo Le lotte fra Guelfi e Ghibellini e fra città e città, condussero, attorno al successivamente intervenuta nel monte di Dervio. Non si dodicesimo secolo, al nascere delle "libere comunità" che suggellarono le deve dimenticare che tutto il complesso delle terre ad Nel medioevo Introzzo faceva parte insieme agli altri paesi della valle, del preesistenti forme dei "beni comuni". Le antiche consuetudini vennero rese Monte d'Introzzo, a testimonianza dell'importanza del paese ancor oggi giuridiche da Statuti: si conservano ancora quelli della "Valsassina", di oriente del Lario devono avere origine fiscale e tali diritti, caduti i conti di Lecco, passarono di volta in volta indicato come il capoluogo della vallata. -

Simple Ways from the Museums to the Territory ITINERARIES Simple Ways

FROM THE MUSEUMS TO THE TERRITORY ITINERARIES SIMPLe Ways FROM THE MUSEUMS TO THE TERRITORY ITINERARIES SIMPLe Ways Edited by The province of Lecco Culture Service, Tourism and Sport Network of the Museums of the province of Lecco Planning and Coordination Anna Ranzi in collaboration with Scientific and Technical Committee of the Network of the Museums Editing Eleonora Massai Graphic Design and Printing Cattaneo Paolo Grafiche s.r.l. Oggiono - Annone B.za March 2018 (IIIth Edition) 2 INTRODUCTION The 2018 edition of the cultural tourist itineraries “SIMPLe Ways from the museums to the territory” is only one of many initiatives to help visitors rediscover and enjoy the rich and varied cultural heritage of the province of Lecco. This publication aims to provide the visitor with interest- ing ways to discover the collections in the Lecco Museum System, which counts a total of 30 museums to date. The aim is also to lead the visitor to extend their visit to the area itself with all its heritage sites and multifaceted beauty so that it becomes the real museum to explore. We have created a virtuous network of itineraries which allow local or tourist to visit the area and enjoy the landscape and natural surroundings with an increased awareness of the historic, artistic and architectural heritage. SIMPLe Ways are ten tourist itineraries exploring the Lecco branch of Lake Como, Valsassina, Val San Martino and Brianza, worthwhile destinations for visitors to the area who want to immerse themselves in the spectacular natural surroundings which still bear traces of the local heritage, at times until recently forgotten and only now rebuilt or restored. -

10 / Grande Lecco. Pescate E Ballabio Contrari. Lecco, Malgrate E Morterone Ok | 1

88 – 10 / Grande Lecco. Pescate e Ballabio contrari. Lecco, Malgrate e Morterone ok | 1 88 – 10 – L’idea di una Grande Lecco piace e non piace ai comuni limitrofi al capoluogo di Provincia. Sulle cinque municipalità che idealmente abbiamo collocato in questa macro area Ballabio e Pescate si sono dichiarate contrarie alla fusione, mentre il piccolo comune di Morterone, ai piedi del Resegone, non ha escluso l’idea di fondersi con una realtà più vasta quale quella di Lecco; favorevole anche il dirimpettaio comune di Malgrate. (L’articolo introduttivo: 88-10 Fusione tra Comuni. Chi ci sta? ) Nel dettaglio le posizioni dei rispettivi sindaci: BALLABIO (4.082 abitanti) – Alessandra Consonni (No): “La fusione dei Comuni è, apparentemente, una soluzione vantaggiosa che, all’atto pratico, comporta un prezzo altissimo: la cancellazione di realtà che, in molti, casi vantano una storia antica di molti secoli, spesso millenni. Fusioni indiscriminate tra Comuni calpestano cultura e identità, ovvero quei fattori che contribuiscono in maniera decisiva a formare e consolidare il senso di appartenenza ad una comunità. Dal punto di vista del risparmio, appare risibile tagliare i pochi miseri gettoni di presenza dei consiglieri o il modesto compenso di sindaci e assessori, quando il governo romano brucia cifre astronomiche per mantenere soggetti stranieri spediti, magari, in quegli stessi comuni in cui si vorrebbe “economizzare” sopprimendo la rappresentanza politica. Cancellare i municipi fa parte del progetto di globalizzazione portato avanti con le varie politiche che mirano alla soppressione delle identità locali. D’altro canto, credo che sia utile e virtuoso mettere in comune, potenziandoli, servizi tra realtà contigue: a Ballabio lo stiamo facendo e, a breve, conto di poter fornire importanti novità al riguardo. -

24 Ways to Manufacture Made in Italy 04 Artelegno 01

artelegno s.n.c. dei f.lli Fazzini G.G.P. Via Roma, 51/d 23834 Premana (LC) Italy Tel. +39 0341 880234 Fax +39 0341 880234 www.artelegnodesign.it QUALITY IN SOLID WOOD [email protected] Designed AND Made in Italy 24 ways to manufacture Made in Italy 04 Artelegno 01 Ecological chain 14 Magnetic knife blocks 16 Cutting Boards 50 Kitchen accessories 76 QUALITY IN SOLID WOOD Designed AND Made in Italy Standard knife blocks 90 0 0 Giulio Paolo Jerry QUALITY IN SOLID WOOD Designed AND Made in Italy Damiano Since 1960. Two generations. The craftsman’s passion for its work A work routed in history Founded in 1960 in Premana, a small mountain 0 village located in Lombardy 0 near Como’s lake, Artelegno is deeply rooted in the working culture that characterizes this village since the ancient roman times when the mining of iron ore from the mountains surronding the area started. In 2004 Artelegno moves to new production facilities in Taceno A unique place that inspires good taste Artelegno is immersed in nature in a unique environment of great beauty, appreciated all over the ITALY ITALY, VALSASSINA, PREMANA, TACENO. world, that instilled in the DNA of Fazzini’s family and its sta, the taste for beautiful things, the respect for traditions and the drive for the protection of the environment; values to be transferred daily in its own working activity and in its products as expression of its working culure. Warehousing of the raw materials in heated premises Calibrating Sanding of the edges Planing Milling of the bars to round the edges First -

Bessel,La Provincia Protesta «Non Chiudete Santa Maria»

LA PROVINCIA LECCO ECONOMIA 9 MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2011 [ ] [ SCHEDA ] [ AD OSNAGO ] Provincia in campo Con una lettera del presiden- Alla «Lamperti» te Daniele Nava, la Provincia di Lecco, ha espresso il pro- prio disappunto alla Bessel altri cinquanta Candy, sull’ipotesi di chiusura dello stabilimento di Santa posti di lavoro Maria Hoè, L’azienda però ri- sponde picche annunciando la procedura di mobilità. restano a rischio Tavolo di confronto Il presidente provinciale sot- OSNAGO (gl.riv.) Altri cinquanta posti di tolinea come sia importante: lavoro rischiano di saltare a Osnago, sono «... realizzare un tavolo di con- le maestranze della storica Tessitura Carlo fronto serio, finalizzato ad in- Lamperti che, senza un piano industriale, dividuare un piano industria- rischia di chiudere i battenti. le, per rilanciare il ruolo stra- Ieri pomeriggio il titolare dell’azienda ha tegico che ha sempre svolto incontrato i sindacati, il sindaco di Osnago SCIOPERO Una delle tante agitazioni dei giorni scorsi alla Bessel lo stabilimento di Santa Maria e l’assessore provinciale al Lavoro Fabio Hoè nell’ambito del Gruppo Dadati. Candy». La tessitura, attiva ad Osnago dal 1800, lo Il piano aziendale scorso anno ha trasferito l’unità industria- [ IL CASO ] Il piano presentato dall’azien- le lecchese in Turchia, proponendo in al- da illustra le linee guida del ternativa un impegno formale per la defi- piano industriale del Gruppo nizione di un piano triennale (del costo di per il mantenimento della pre- circa 6 milioni di euro) che avrebbe porta- Bessel, la Provincia protesta senza produttiva in Italia, fo- to alla conversione della lavorazione, chie- calizzata al sito di Brugherio dendo ai sindacati di definire insieme gli "in quanto centro strategico ammortizzatori sociali del caso. -

Giro Della Valsassina Ballabio (675M) - Lecco (200M) – Bellano – Taceno (440M) - Ballabio

Per il tuo logo qui: bacheca@ paolo-sonja.net www.paolo-sonja.net/bike Giro della Valsassina Ballabio (675m) - Lecco (200m) – Bellano – Taceno (440m) - Ballabio Note: Giro classico e molto frequentato, abbina un bel tratto di lago alla salita in Valsassina che poi percorre quasi per intero, sclusa l’estremità di Taceno-Premana. Con l’apertura della nuova strada in galleria Lecco-Ballabio, ora anche la vecchia strada lecco-Ballabio è godibile. Naturalmente il giro è anche percorribile in senso inverso, con salita media un po’ più elevata. Percorso: Da Ballabio scendere a Lecco per la vecchia provinciale. Giunti al Lago proseguire in direzione Mandello-Colico, tratto questo molto traffiicato perchè in comune con la SS38 della Valtellina. Uscire dalla statale per Abbadia Lariana-Mandello e proseguire sul lungolago fino al centro di Bellano, dove comincia la salita per Taceno in Valsassina. Come alternativa, al termine di Bellano un’altra bella salita, un poco più lunga, conduce a Vendrogno, da cui si scende brevemente a Taceno. A Taceno proseguire a destra passando Cortenova, oltre il quale, in località Prato San Pietro sul ponte del fiume Pioverna, parte una bella pista ciclabile che conduce fino a Introbio. Si può naturalmente giungere a Introbio anche sulla strada provinciale, quindi la piana di pasturo e infine la salita denominata della “fula” porta al Colle di Balisio da cui brevemente a Ballabio. Variante da Vendrogno: da Bellano anzichè andare direttamente a Taceno è possibile salire fino a Vendrogno (731m), e da questo scendere per la ripida strada che lo collega con Taceno. Si aggiungono così solo un paio di km ma 250m di dislivello. -

42 Locali Aderiscono, Piatti Tipici Per Celebrare Expo | 1

RistoLecco: 42 locali aderiscono, piatti tipici per celebrare Expo | 1 LECCO – E’ ampiamente positivo il bilancio del primo mese di “RistoLecco-Gusti e sapori della Provincia di Lecco” l’iniziativa promossa da Confcommercio Lecco e inserita nel progetto “ExpoLake: green, healthy, smart land”. La manifestazione ha infatti visto finora la partecipazione di ben 42 ristoranti che hanno aderito con convinzione ed entusiasmo alla proposta che punta a promuovere le eccellenze gastronomiche del territorio lecchese dando visibilità agli operatori e ai prodotti e ai piatti locali. La kermesse, che proseguirà fino all’1 novembre, prevede che ogni ristorante proponga menù tipici a 30 euro (vini esclusi). I ristoranti che hanno aderito sono suddivisi nelle tre aree geografiche: – RistoBrianza (ristoranti della Brianza lecchese): Marion’s Cafè, Costa Masnaga; Osteria Bar Sala, Calco; Osteria degli Angeli, Missaglia; Osteria dello Strecciolo, Robbiate; Osteria & Co, Costa Masnaga; Ristorante al Bistrot, Santa Maria Hoè; Ristorante al Toffo, Brivio; Ristorante Bonanomi, Santa Maria Hoè; Ristorante da Giuseppe, Colle Brianza; Ristorante Marion, Costa Masnaga; Ristorante Passone, Montevecchia; Ristorante Pierino Penati, Viganò; Ristorante Tartaruga, Merate; Ristorante Tetto Brianzolo, La Valletta Brianza; Trattoria Belvedere, La Valletta Brianza. – RistoLago (Lecco, circondario e comuni lacustri): Borgo Scacciaventi. Lecco; Cavallo Bianco, Bellano; Crotto del Cech, Dervio; Hostaria da Edo, Civate; Hotel Royal Victoria, Varenna; La Locanda del Re, Valmadrera; Lido di Mandello, Mandello; Ristorante Al Rustic, Dervio; Ristorante Al Terrazzo, Valmadrera; Ristorante Azzeccagarbugli, Lecco; Ristorante Da Felice, Vercurago; Ristorante Giardino, Lecco; Ristorante Il Giardinetto, Mandello; Ristorante Il Vicolo, Abbadia; Ristorante Orestino, Lecco; Ristorante Soqquadro, Lecco; Trattoria Cantù, Olginate; Trattoria Da Danilo, Oliveto Lario. -

APRILE 2018 PANZERI Dott.Ssa REGINA

COPIA OMAGGIO - APRILE 2018 il Pioverna PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLA VALSASSINA, del LAGO, delle VALLI, EsinoeilVarrone delLAGO,delleVALLI, PERIODICO DIINFORMAZIONEDELLAVALSASSINA, new www.farmaciadiprimaluna.it PANZERI Dott.ssa REGINA PRODOTTI OMEOPATICI FITOTERAPICI COSMETICI - SANITARI ALIMENTI PARTICOLARI PRODOTTI DIETETICI PRODOTTI VETERINARI CALZATURE ANATOMICHE INTEGRATORI PER SPORTIVI PRODOTTI PER BAMBINI ED ELETTROMEDICALI PRIMALUNA - Via Provinciale, 67 - Tel. 0341.982027 - Fax 0341.983920 PASTURO - Dispensario Farmaceutico - Viale Trieste, 55 Tel. 0341.955386 - Fax 0341.956549 [email protected] - Seguici su SOMMARIO SOMMARIO APRILE 2018 SOMMARIO SOMMARIO ilPERIODICO DI INFORMAZIONEPioverna DELLA VALSASSINA, del LAGO, delle VALLI, Esino e il Varrone new ✓VALSASSIINA IIN NATURA Attraverso la Porta di Prada, nel cuore del Parco delle Grigne 3 ✓ITIINERARII - OUTDOOR Salita al Legnoncino, "fratello minore" che nulla ha da invidiare al Legnone 8 Quattro passi... al rifugio Riva 13 Arrampicare a filo d'acqua: alla scoperta delle più belle falesie sul lago 16 Lungo il Pioverna... a pesca di trote 23 ✓ LAVORO TRA VALLE E LAGO La Patata Bianca di Esino Lario, regina della gastronomia locale 27 A Cortabbio viaggio in miniera tra storia, cultura e tante novità 30 Tre nuovi gestori per i rifugi dei Resinelli 34 ✓ ARTE / CULTURA Poesie di ago e filo a Premana. La storia di Apollonia Tenderini 39 Il Castello di Vezio, roccaforte che domina Varenna 42 Alla scoperta delle cantine di Ombriaco 47 ✓ VALSASSIINA CON GUSTO Ristorante Capriolo a Tremenico 52 Lo Chef consiglia 55 ✓ACCADEVA NELL’’ANNO Accadeva nel 1978: il Cardinale Luciani divenne Papa a Premana 56 ✓PROVERBII 58 SOMMARIO 59 ✓EVENTII SOMMARIO SOMMARIO SOMMARIO 1 ✓EDITORIALE VALSASSIINA IIN NATURA ✓ Nuovo numero del Pioverna, che sboccia in questa Primavera 2018 insieme ai mille colori della fantastica Valsassina. -

Team Manual Long Distance Wmrldc 22.04.17 Ft

14 th World Mou nta in Ru nning Long Distance Championships Premana 2017 TEAM MANUAL 14 th World Moun tain Running Long Distance Championships 6th August 2017 - Premana, Italy VERSION 22.04.2017 www.giirdimont.it 1 14 th World Mou n tain Ru nning Long Distance Championships Premana 2017 CONTENTS 1. GENERAL INFORMATION 2. ORGANISATI ONAL STRUCTURE 2.1 IAAF 2.2 WM RA Coun cil 2.3 WMRA Delega tes 2.4 Execut ive Board of Italian Ath letic Federat ion 2.5 Local Or ganis ing Committ ee 2.6 General Agenda 3. ARRIVALS 3.1 Arrival by Air 3.2 Arrival by Tra in 3.3 Arrival by Road 3.4 Visa Requir ements 4. ACCREDITATI ON 4.1 General 4.2 Accredit ati on Proced ure 4.3 Acce ss Areas for Teams 4.4 Lo ss of Acc red itat ion 5. INFORMATION DESK 6. ACCOMMOD ATI ON 6.1 General I nformat ion 6.2 Costs and WMRA Quo ta 6.3 Payment Proced ures 6.4 Meals 7. TRANSPORT 7.1 Bus Shu ttle Ser vice 7.2 Return to Ai rport / Tra in Stati on 8. TECHNI CAL INFORM ATION 8.1 The Course 8.2 Tech nical I nformat ion Centre (TIC) 8.3 Tech nical Meeting 8.3.1 Tech nical Meeti ng Agen da 9. COMP ETITION REGULATIONS 9.1 Partici pat ion 9.1 .1 Team Composit ion 9.1 .2 Age Cate gori es 9.1 .3 Citi zenship 9.2 Scori ng 9.3 Entr ies Dead lines 9.4 Fin al Confi rmati on 9.5 Com petit ion Bi bs 9.6 Com petit ion Cloth in g 14 th World Mou n tain Ru nning Long Distance Championships Premana 2017 10. -

Mod 1-Bando Misura 2

AMBITO DI BELLANO Comuni Area Distrettuale di Bellano Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo” Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-911808 Fax. 0341-911640 e-mail: [email protected] MOD 1 D.G.R. 6465/2017 BANDO MISURA 2 “MOROSITA' INCOLPEVOLE” Il sottoscritto ________ C.F ______Nato a il__________________ residente a in via ___ dal telefono ___ indirizzo e-mail ___ CHIEDE di essere ammesso all'erogazione del contributo per “morosità incolpevole ridotta” come da DGR 6465/2017, finalizzato al mantenimento dell'abitazione in locazione Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli art 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti DICHIARA alla data di presentazione dell'istanza di essere residente nel Comune di ___________________ di avere cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nel caso di cittadini non appartenenti all'UE, di possedere un regolare titolo di soggiorno; di essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano e che almeno un componente del nucleo familiare ha la residenza in Regione Lombardia da almeno 5 anni; di avere reddito ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00; di avere una morosità incolpevole accertata in fase iniziale non superiore a € 3.000,00; di non essere sottoposto a procedure per il rilascio dell'abitazione; di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie Comuni di :Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.