Allegato a Delibera N. 506/17/CONS FASE I

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sommario Rassegna Stampa

Sommario Rassegna Stampa Pagina Testata Data Titolo Pag. Rubrica San Patrignano 1 il Sole 24 Ore 05/04/2019 UNA SVOLTA NECESSARIA DA METTERE ALLA PROVA (F.Tamburini) 3 8 il Sole 24 Ore 05/04/2019 ACCORDI TRA IMPRESE E CDP PER LO SVILUPPO IN AFRICA 4 (N.Picchio) 1 Avvenire 05/04/2019 AMBIENTE, SFIDA DELLE CITTA': ECCO BUONE PRATICHE 5 (P.Guiducci) 4 il Tempo 05/04/2019 "PER TUTTI 1.600 EURO IN PIU' ALL'ANNO" L'ULTIMA (IRREALE) 7 PROMESSA DI CONTE (C.Solimene) Affaritaliani.it 05/04/2019 IBM: COLLABORA CON SAN PATRIGNANO, TRAINER DI SKILL 9 DIGITALI PER REINSERIMENTO Askanews.it 05/04/2019 BOCCIA: SUSTAINABLE ECONOMY FORUM UNA VERA RIVOLUZIONE 10 CULTURALE Askanews.it 05/04/2019 LAVAZZA: 2 MILIARDI DI RICAVI NEL 2019, SPERIAMO ANCHE DI PIU' 12 Avvenire.it 05/04/2019 SAN PATRIGNANO. AMBIENTE, SFIDA DELLE CITTA': ECCO LE 13 BUONE PRATICHE Borsaitaliana.it 05/04/2019 BOCCIA: "DL CRESCITA SIA OPERATIVO, BISOGNA FARE PRESTO" 15 Borsaitaliana.it 05/04/2019 CRISI: PUGLIESE (CONAD), GDO E' IN NEGATIVO, SIAMO SOTTO IL 16 TEMPORALE Borsaitaliana.it 05/04/2019 DL CRESCITA: BOCCIA, CON APPROVAZIONE CAMBIO DI PASSO 17 RILEVANTE Borsaitaliana.it 05/04/2019 DL CRESCITA: BOCCIA, ORA DIVENTI OPERATIVO QUANTO PRIMA 18 Borsaitaliana.it 05/04/2019 DL CRESCITA: BOCCIA, ORA DIVENTI OPERATIVO QUANTO PRIMA -2- 19 Borsaitaliana.it 05/04/2019 FORUM SOSTENIBILITA': BOCCIA, A SAN PATRIGNANO CREATO 20 PICCOLO CAPOLAVORO Borsaitaliana.it 05/04/2019 LAVAZZA: GIUSEPPE LAVAZZA, NEL 2019 SUPERIAMO 2 MLD DI 21 RICAVI, NO A BORSA Borsaitaliana.it 05/04/2019 MORNING NOTE: -

COMUNICATO STAMPA Ai Sensi Della Delibera Consob 11971/99 E Successive Modificazioni E Integrazioni

COMUNICATO STAMPA Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2018 FATTURATO A €322,5MN EBITDA A €22,1MN (IN LINEA CON IL 2017) UTILE NETTO A €4,3MN INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A €111,4MN IN RIDUZIONE RISPETTO A €115,1MN DI FINE 2017 Roma, 25 luglio 2018 - Si è riunito oggi a Roma, presieduto da Marco De Benedetti, il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. che ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2018 presentati dall’Amministratore Delegato Laura Cioli. GEDI Gruppo Editoriale SpA Via Cristoforo Colombo n. 90 00147 Roma Cap. Soc. Euro 76.303.571,85 i.v. – R.E.A. Roma n.192573 P.IVA 00906801006 Tel. 06/84781 Fax. 06/84787371 Codice Fiscale e Iscriz. Registro Imprese di Roma n. 00488680588 www.gedispa.it Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A. RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DEL GRUPPO GEDI AL 30 GIUGNO 2018 Si riportano qui di seguito i principali indicatori economici e patrimoniali al 30 giugno 2018. 1° Semestre 1° Semestre Risultati consolidati (€mn) 2017 2018 Fatturato, di cui: 268,3 322,5 • diffusione 108,5 141,9 • pubblicità 138,2 159,1 • prodotti opzionali e diversi 21,6 21,6 Margine operativo lordo 22,5 22,1 Risultato operativo 15,6 12,6 Risultato netto attività destinate a continuare 6,4 4,4 Risultato attività cessate e destinate alla dismissione 1,0 - (1) Risultato netto 7,4 4,3 (€mn) 31 dicembre 30 giugno 2017 2018 Posizione finanziaria netta (115,1) (111,4) Patrimonio netto di Gruppo e di terzi 557,6 561,2 • patrimonio netto di Gruppo 557,1 560,7 • patrimonio netto di terzi 0,5 0,5 Dipendenti 2.445 2.433 (1) Il “Risultato attività cessate e destinate alla dismissione” include gli effetti derivanti dalla porzione di corrispettivo differito legata alla cessione, avvenuta il 30 gennaio 2015, di All Music, società del Gruppo editrice della televisione nazionale generalista DeeJay TV, al nuovo editore Discovery Italia. -

Annual Report at 31 Decembe

cover_bilancio_inglese 18mm.qxp_x27/03/1912:07Pagina1 Annual Report at December 31, 2018 GEDI Gruppo Editoriale A n n u a l R e G p o E r t D a I t G D r e u c e p m p b o S o e c E r i e 3 d t à 1 i t p , o e r 2 r a i 0 z a i 1 o l n 8 e i APERTURE_SFUMATURA.qxp_impaginato 06/02/19 11:46 Pagina 11 GEDI Gruppo Editoriale Società per Azioni Annual Report at 31 December 2018 | GEDI Gruppo Editoriale | 5 Index Financial Highlights 9 Report of the Board of Directors at 31 December 2018 Operating performance and consolidated results of the GEDI Group at 31 December 2018 13 Market Review 14 GEDI Group operating performance for 2018 14 Results by area 16 Subsequent events and outlook 20 Operating performance and consolidated results at 31 December 2018 21 Results of the Parent Company GEDI Gruppo Editoriale SpA at 31 December 2018 30 Reconciliation between the Parent Company’s financial statements and consolidated financial statements 33 Main risks and uncertainties to which the GEDI Gruppo Editoriale SpA and the GEDI Gruppo are exposed 33 Certification pursuant toArticle 37 of Consob Resolution No. 16191/07 (Market Regulations) 37 Other information 37 Proposal for allocation of the 2018 profit 39 Disclosure pursuant to Consob Regulation No. 11971 43 Report on corporate governance and the ownership structure 55 Consolidated financial statements of the GEDI Group at 31 December 2018 Consolidated Statement of Financial Position 99 Consolidated Income Statement and Consolidated Statement of Comprehensive Income 100 Consolidated Statement of Cash Flow 101 Consolidated Statement of Changes in Equity 102 Notes to the Consolidated Financial Statements of the GEDI Group 105 Annexes 177 Certification of the consolidated financial statements pursuant toArticle 154- bis of Italian Legislative Decree No. -

High Court Judgment Template

Neutral Citation Number: [2020] EWHC 3034 (QB) Case No: QB-2019-004649 IN THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION MEDIA & COMMUNICATIONS LIST Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL Date: 13/11/2020 Before: MR JUSTICE JAY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Between: (1) NAPAG TRADING LIMITED (2) FRANCESCO MAZZAGATTI (3) NAPAG ITALIA SRL Claimants - and - (1) GEDI GRUPPO EDITORIALE S.p.A (2) SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO S.p.A Defendants - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - William McCormick QC (instructed by Carter-Ruck) for the Claimants Aidan Eardley (instructed by Archerfield Partners LLP) for the First Defendant Greg Callus (instructed by Reynolds Porter Chamberlain LLP) for the Second Defendant Hearing dates: 21st and 22nd October 2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Approved Judgment I direct that pursuant to CPR PD 39A para 6.1 no official shorthand note shall be taken of this Judgment and that copies of this version as handed down may be treated as authentic. Covid-19 Protocol: This judgment was handed down by the judge remotely by circulation to the parties’ representatives by email and release to Bailii. The date and time for hand-down is deemed to be Friday 13th November 2020 at 10am. ............................. MR JUSTICE JAY MR JUSTICE JAY Napag and others v Gedi Gruppo Editoriale and another [2020] Approved Judgment EWHC 3034 (QB) MR JUSTICE JAY: A. Introduction 1. These are applications by the Defendants under CPR Part 11 putting in issue the jurisdiction of the court to determine all or part of the claims brought by the Claimants against them. There is also an application to amend the Particulars of Claim which, albeit post-dating the Defendants’ applications, it is convenient to deal with at the same time rather than sequentially. -

GEDI Gruppo Editoriale Società Per Azioni

GEDI Gruppo Editoriale Società per azioni Consolidated Non-Financial Statement pursuant to Italian Legislative Decree no. 254/2016 Sustainability Report 2019 Consolidated Non-Financial Statement 2019 Consolidated Non-Financial Statement pursuant to Italian Legislative Decree no. 254/2016 Sustainability Report 2019 1 Consolidated Non-Financial Statement 2019 2 Consolidated Non-Financial Statement 2019 Contents LETTER TO STAKEHOLDERS ..................................................................................................................... 4 1. THE GEDI GROUP ............................................................................................................................ 6 1.1 - GEDI Group profile ................................................................................................................................ 6 1.2 - The business model and economic performance ............................................................................... 15 1.3 - Structure and governance ................................................................................................................... 18 2. THE GEDI GROUP AND MATERIAL TOPICS ......................................................................................... 24 2.1 - Stakeholders and stakeholder engagement ........................................................................................ 24 2.2 - Materiality analysis ............................................................................................................................. -

Bilancio Semestrale RAI 2020

Bilanci separato e consolidato intermedi al 30 giugno 2020 Bilanci separato e consolidato intermedi al 30 giugno 2020 Indice 7 Introduzione 17 Relazione sulla Gestione 171 Bilancio separato intermedio al 30 giugno 2020 239 Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 303 Corporate Directory 4 Indice Introduzione 7 Organi sociali 8 Struttura organizzativa 9 Introduzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 11 Principali dati finanziari 12 Relazione sulla Gestione 17 La missione 18 Lo scenario del mercato 18 Il Gruppo Rai 24 La televisione 41 La radio 97 RaiPlay e Digital 107 Pubblica utilità 116 Produzione Tv 119 Attività tecnologiche 120 Attività trasmissiva e diffusiva 129 Attività commerciali 130 Altre attività 135 L’evoluzione del quadro normativo e regolamentare 143 Corporate governance 148 Relazione sul governo societario - Modello di Control Governance di Rai e Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR) 150 Altre informazioni 155 Risorse Umane e Organizzazione 155 Safety & Security 159 Rapporti intersocietari 161 Fatti di rilievo occorsi oltre la chiusura dell’esercizio 168 Prevedibile evoluzione della gestione 168 5 Bilancio separato intermedio al 30 giugno 2020 171 Analisi dei risultati e dell’andamento della gestione economica-patrimoniale e finanziaria del primo semestre 2020 172 Prospetti contabili di Rai SpA 186 Note illustrative al Bilancio separato intermedio al 30 giugno 2020 191 Attestazione ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 58/98 235 Relazione della Società di Revisione 236 Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 239 Analisi dei risultati e dell’andamento della gestione economica-patrimoniale e finanziaria consolidata del primo semestre 2020 240 Prospetti contabili del Gruppo Rai 255 Note illustrative al Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 260 Attestazione ai sensi dell’art. -

Allegato Tecnico Al Capitolato Speciale D'oneri

ALLEGATO TECNICO AL CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI IN AMBITO NAZIONALE Il presente Allegato tecnico al Capitolato speciale d’oneri (di seguito “Allegato tecnico”) riporta le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di monitoraggio della comunicazione commerciale diffusa dai servizi media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale. Le modalità di esecuzione delle prestazioni richieste sono riportate nel Capitolato speciale d’oneri (di seguito, “Capitolato”), di cui il presente documento costituisce parte integrante. PARTE 1 OBIETTIVO E OGGETTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO 1.1 L’art. 1, comma 6, lett. b), n. 13 La legge 31 luglio 1997, n. 249 - conferisce alla Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, “Autorità”) la competenza a effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive e, in particolare, anche delle comunicazioni commerciali trasmesse sui servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale. 1.2 L’oggetto e l’obiettivo del servizio di monitoraggio consiste nell’acquisizione, nella elaborazione e nella successiva valutazione dei dati necessari a verificare l’osservanza, da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, della normativa vigente in materia di trasmissione delle comunicazioni commerciali. 1 PARTE 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MONITORAGGIO 2.1 Registrazione delle trasmissioni ed effettuazione del monitoraggio Il monitoraggio deve investire l’intera programmazione televisiva e radiofonica quotidiana. Il monitoraggio comprende il calcolo degli affollamenti pubblicitari, la verifica del corretto posizionamento della comunicazione commerciale nel corso della trasmissione dei programmi televisivi e radiofonici, la riconoscibilità, l’analisi di determinati contenuti e i divieti di trasmissione della comunicazione commerciale stessa. -

Media Influence Matrix: Italy Funding Journalism

MEDIA INFLUENCE MATRIX: ITALY FUNDING JOURNALISM Author: Matteo Trevisan Editor: Marius Dragomir 2020 | DECEMBER PUBLISHED BY CEU CENTER FOR MEDIA, DATA AND SOCIETY About CMDS About the authors The Center for Media, Data and Society Matteo Trevisan is an Italian researcher (CMDS) is a research center for the study of dedicated to Freedom of Expression and media, communication, and information Information. He holds an MA in Interdisciplinary policy and its impact on society and practice. Research and Studies on Eastern Europe from the Founded in 2004 as the Center for Media and University of Bologna, Kaunas and Saint Communication Studies, CMDS is part of Petersburg, and a BA in Political Sciences, Social Central European University’s Democracy and International. After graduating, he worked as Institute and serves as a focal point for an one of the editors, researchers and curators of the international network of acclaimed scholars, Resource Centre on Media Freedom lead by research institutions and activists. Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) within the project European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). Previously CMDS ADVISORY BOARD he moved to Belgrade to experience a traineeship at the Independent Journalists’ Association of Clara-Luz Álvarez Serbia (IJAS), where he participated in the analysis Floriana Fossato of Serbia’s progress in the EU negotiation process, Ellen Hume especially in relation to Action Plan for Chapter Monroe Price 23 with regard to Freedom of Expression. Besides Anya Schiffrin the FoE/I-related work, he is particularly attentive Stefaan G. Verhulst to the challenging dynamics affecting the post- socialist enlargement of the EU, such as the controversial transitional processes, the persisting ethnic conflicts, migration and the rights of minorities. -

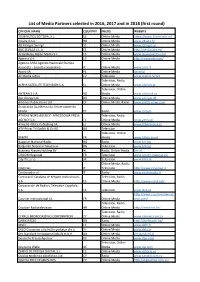

List of Media Partners Selected in 2016, 2017 and in 2018 (First Round)

List of Media Partners selected in 2016, 2017 and in 2018 (first round) OFFICIAL NAME COUNTRY FIELDS WEBSITE 20 MINUTOS EDITORA, S.L. ES Online Media https://www.20minutos.es/ 24sata d.o.o. HR Online Media www.24sata.hr AB Altinget Sverige SE Online Media www.altinget.se ABC SEVILLA S.L.U. ES Online Media http://sevilla.abc.es/ Actividades Digital Media S.L ES Online Media www.lavanguardia.com Agencia EFE ES Online Media http://www.efe.com/ Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società cooperativa IT Online Media www.ansa.it Agora SA PL Online Media agora.pl All Media Latvia LV Television www.skaties.lv/tv3 Television, Radio, ALPHA SATELLITE TELEVISION S.A. EL Online Media www.alphatv.gr Television, Online ANTENA 3 S.A. RO Media www.antena3.ro Aps Altinget.dk DK Online Media www.altinget.dk Arktinos Publications Ltd CY Online Media, Radio www.politis-news.com Associação Académica da Universidade do Minho PT Radio www.rum.pt ATHENS NEWS AGENCY - MACEDONIA PRESS Television, Radio, AGENCY S.A. EL Online Media www.amna.gr ATHENS VOICE Publishing SA EL Online Media www.athensvoice.gr ATV Privat TV GmbH & Co KG AU Television Television, Online BFMTV FR Media www.bfmtv.com/ Bugarian National Radio BG Radio www.bnr.bg Bulgarian National Television BG Television www.bnt.bg Business Nieuws Holding BV NL Radio, Online Media bnr.nl CIRCOM Regional FR Television www.circom-regional.eu City TV, s.r.o. SK Television www.tvba.sk Online Media, Radio, Citynews IT Television http://www.citynews.it Controradio srl IT Radio www.controradio.it Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Television, Radio, S.A. -

Piano Di Comunicazione 2019-2023

PIANO DI COMUNICAZIONE 2019-2023 CONTESTO ATTIVITÀ DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE Piano di Comunicazione 2019 - 2023 Presentazione Un’amministrazione che decide di dotarsi di un Piano di comunicazione compie un passo apparentemente semplice, ma in realtà affatto banale, nella direzione della propria comunità di riferimento. Definire strategie e modalità di intervento non è infatti solo un’operazione tecnica di ripartizione dei compiti tra gli Uffici; ben oltre, questo passaggio rappresenta la determinazione del soggetto pubblico in questione di relazionarsi – sempre di più e sempre meglio – con i cittadini. Un risultato – quello acquisito oggi, per la prima volta nella sua storia, dalla Regione – la cui paternità si divide tra la volontà della Giunta e, lo dico senza piaggeria alcuna, la tenacia delle Direzioni che, consapevoli del loro ruolo nei processi che uniscono il palazzo alle strade, hanno inteso mettersi al servizio delle donne e degli uomini del Friuli Venezia Giulia con un lavoro sinergico e integrato. Trasparenza, efficienza, efficacia - termini che spesso rimangono confinati in evocazioni astratte – trovano così, grazie al Piano di comunicazione 2019-2023, vigore e concretezza, rimarcando la centralità delle persone quali beneficiarie ultime di un percorso virtuoso di aggiornamento e potenziamento organizzativo interno all’amministrazione. Ed è lungo questo itinerario, che rivendico con forza quale elemento qualificante di mandato, che Regione Autonoma Fvg vuole costruire una nuova stagione di dialogo e confronto. Il Presidente -

Flysat Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East

Home Sat News Sat List Packages HD TV 3D TV FTA TV Launches Track Analog TV Sports TV Kids TV Music TV Update Form Eutelsat Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East www.flysat.com/hotbird.php Hot Bird 13C | | Hot Bird 13B | | Radios | | Print Print List www.flysat.com/p-hb.php partner-pub-4317465879617598FORID:10 :xmjgn1ISO-elw-8859 a -1 Search © www.flysat.com/hotbird.php Txp No Freq Foot SR- we V.PI A.PID SID Comment Source Pol Channel Name Print FEC b D Language Code s Date Mode s Cyfra + 1071 Planete+ Polska - MiniMini+ Mediaguard The History Channel Europe - 4 9 V Canal+ Gol Nagravision DVB- -w- 110 Canal + Weekend - HBO Polska - 3 S/MPEG- 2750 HB- Hendrik 13th Street Universal Polska Viaccess3.0 2 0 5/6 13C 13.09.2012 HBO 2 Polska - HBO Comedy Polska DVB- - CYFRA+ PPV test S/MPEG- 4 Fun TV -w- 163 92 Pol 4404 4 Rodin TV -w- 169 108 Pol 4410 Arqiva -w- Islam Channel -w- 1001 1201 Ara 4601 RTP Internacional -w- 1003 1203 Por 4603 Europa 1072 1204 Org 1304 Eng 111 3 H 2990 HB- Deepam TV Hendrik 1404 Fre DVB- 1004 4604 MTA International 0 3/4 -w- 1504 Ger 13B FTA now 12.12.2012 S/MPEG- 1604 Ara 2 1704 Ben Deepam TV -w- 1006 1206 Tam 4606 Global Tamil Vision 1022 1222 Tam 4622 1261 Pol 4661 1061 Wedding TV Polska -w- 1361 Rus Nagravision 1461 Eng 3 1561 Tur Zagros -w- 1070 1270 Kur 4670 RTB Virgilio -w- 1073 1273 Ita 4673 Ariana Afghanistan TV -w- 1074 1274 Afg 4674 Andisheh TV -w- 1075 1275 Far 4675 Ahl-E-Bait -w- 1076 1276 Far 4676 1277 Hope Channel ME -w- 1077 4677 Tur/Ara IPN TV -w- 1078 1278 Far 4678 ESTV -w- 1079 1279 4679 Luciano & Luciana -

A European Comparison of Innovation Policies to Trigger Innovation in Journalism and News Media

A European comparison of innovation policies to trigger innovation in journalism and news media Prof. Dr. Hans van Kranenburg (editor) 1 A European comparison of innovation policies to trigger innovation in journalism and news media Commissioned and funded by Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Written & Edited by Prof. dr. Hans van Kranenburg Radboud University Nijmegen Institute for Management Research Nijmegen School of Management The Netherlands Issued January 2015 © Radboud University & Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2 Content Foreword 4 1. Introduction 6 2. Market Structure and Innovation Policies in Belgium 12 3. Market Structure and Innovation Policies in Finland 20 4. Market Structure and Innovation Policies in Germany 33 5. Market Structure and Innovation Policies in Italy 43 6. Market Structure and Innovation Policies in Portugal 54 7. Market Structure and Innovation Policies in Spain 65 8. Market Structure and Innovation Policies in Switzerland 80 9. Market Structure and Innovation Policies in the Netherlands 90 10. Market Structure and Innovation Policies in the 100 United Kingdom 11. Summary and Best Practices 107 Appendix Concentration Measures 117 3 Foreword In the last decade, the Netherlands, like the rest of Europe, has witnessed a transformation in the news media landscape. New techniques, new approaches, new technologies, and new competitors have upset the old order and changed the rules of the game. Policies have been established and implemented by governments, institutions and companies to cope with the developments, the new demands and requirements. More and more countries have started to formulate and implement policies that support innovation. The Dutch government has also developed a policy to stimulate innovation in journalism and news media.