Umweltbericht

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer

475 INQUA 1995 Quaternary field trips in Central Europe Wolfgang Schirmer (ed.) 9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer with contributions by H. Berendsen, R. Bersezio, A. Bini, F. Bittmann, G. Crosta, W. de Gans, T. de Groot, D. Ellwanger, H. Graf, A. Ikinger, O. Keller, U. Schirmer, M. W. van den Berg, G. Waldmann, L. Wick 9. Rhein Traverse, W. Schirmer. — In: W. Schirmer (ed.): Quaternary field trips hl Central Europe, vo1.1, p. 475-558 ©1995 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, Germany ISBN 3-923871-91-0 (complete edition) —ISBN 3-923871-92-9 (volume 1) 476 external border of maximum glaciation Fig.1 All Stops (1 61) of excursion 9. Larger setting in Fig. 2. Detailed maps Figs. 8 and 48 marked as insets 477 Contents Foreword 479 The headwaters of the Rhein 497 Introductory survey to the Rhein traverse Stop 9: Via Mala 498 (W. ScI-~uvtER) 480 Stop 10: Zillis. Romanesque church 1. Brief earth history of the excursion area 480 of St. Martin 499 2. History of the Rhein catchment 485 The Flims-Tamins rockslide area 3. History of valley-shaping in the uplands 486 (W. SCHIItMER) 499 4. Alpine and Northern glaciation 486 Stop 11: Domat/Ems. Panoramic view of the rockslide area 500 5. Shape of the Rhein course 486 Stop 12: Gravel pit of the `Kieswerk Po plain and Southern Alps Reichenau, Calanda Beton AG' 500 (R. BERSEZIO) 488 Stop 13: Ruinaulta, the Vorderrhein gorge The Po plain subsurface 488 piercing the Flims rockslide 501 The Southern Alps 488 Retreat Stades of the Würmian glaciation The Periadriatic Lineament (O. -

Erläuterungen Zum Verzeichnis Der Schutzgebiete

Erläuterungen zum Verzeichnis der Schutzgebiete Aktualisierung 2015 zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg Erläuterungen zum Verzeichnis der Schutzgebiete Aktualisierung 2015 zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg HERAUSGEBER LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg Postfach 100163, 76231 Karlsruhe Referat 41 – Gewässerschutz BEARBEITUNG Auf Grundlage des LUBW-Hintergrundpapiers mit Stand Dezember 2008 erfolgt eine Aktualisierung. Christian Haile Büro Jürgen Schmeißer Unter Beteiligung von: Referat 24 – Flächenschutz, Fachdienst Naturschutz Referat 25 – Artenschutz, Landschaftsplanung Referat 42 – Grundwasser Referat 53 – UIS-Fachsysteme STAND Dezember 2015 Nachdruck- auch auszugsweise- ist nur mit Zustimmung der LUBW unter Quellenangabe und Überlassung von Belegexemplaren gestattet. 1 EINFÜHRUNG 4 2 GEBIETE ZUR ENTNAHME VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH 6 3 WASSERSCHUTZGEBIETE 8 4 HEILQUELLENSCHUTZGEBIETE 10 5 GEBIETE ZUM SCHUTZ WIRTSCHAFTLICH BEDEUTENDER ARTEN 12 6 BADEGEWÄSSER 14 7 NÄHRSTOFFSENSIBLE GEBIETE - GEBIETE NACH KOMMUNALABWASSERRICHTLINIE UND NACH NITRATRICHTLINIE 16 8 WASSERABHÄNGIGE NATURA-2000-GEBIETE 18 8.1 WASSERABHÄNGIGE FFH-GEBIETE 19 8.2 EG-VOGELSCHUTZGEBIETE 24 9 GRUNDWASSERABHÄNGIGE LANDÖKOSYSTEME 28 10 LITERATURVERZEICHNIS 29 11 ANHANG 31 1 Einführung Gemäß Artikel 6 der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL [1]) ist ein flussgebietsbezogenes Verzeichnis aller Gebiete zu erstellen, für die zum Schutz der Oberflächengewässer und -

VHB Faltfahrplan.Pdf

Fahrplan Radolfzell – Stockach NE Fahrplan Radolfzell – StockachFahrplan NE Stockach NE – Radolfzell Fahrplan Stockach NE – Radolfzell RADOLFZELL – STOCKACH STOCKACH – RADOLFZELL 1996–2021 25 Jahre HzL RB HzL HzL HzL RB HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL RB HzL HzL RB HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL 74403 17383 74405 74407 74409 17757 74411 74413 74415 74417 74419 74421 74423HzL 74425RB 74427HzL 74429HzL HzL RB HzL HzL HzL74400HzL74404HzL74406HzL17750HzL74408HzL74410HzL17756HzL74412 74414 74416 74418 74420 74422HzL 74424HzL 74426HzL 74428RB HzL HzL RB HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL HzL Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Sa Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr74403 17383 Mo-Fr74405 74407 74409 17757 74411 74413 74415Mo-Fr74417Mo-Fr74419Mo-Sa74421Mo-Fr74423Mo-Fr74425 74427Mo-Fr74429Mo-Fr 74400 Mo-Fr74404 74406 Mo-Fr17750 74408 74410 17756 74412 74414 74416 74418 74420 74422 74424 74426 74428 Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ ẅ Ẅ Ẅ Mo-FrẄ Mo-Fr Mo-FrẄ Mo-Fr Mo-Sa Mo-Fr Mo-Fr Ẅ Ẅ ẅ Mo-FrẄ Ẅ Mo-Fr Ẅ Ẅ Mo-Fr Mo-FrẄ Mo-Sa Mo-FrẄ Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Ẅ Radolfzell 5 10 5 23 5 41 6 15 6 41 6 58 7 15 7 52 8 52 9 52 10 52 11 52 12 22 12 52 13 22 13 52 Stockach NE 4 35 5 37 6 08 6 38 7 08 7 46 8 16 9 16 10 16 11 16 12 16 12 46 13 16 13 46 Radolfzell 5 10 5 23 5 41 6 15 6 41 6 58 7 15 7 52 8 52 9 52 10 52 11 52 12 22 12 52 13 22 13 52 Stockach NE 4 35 5 37 6 08 6 38 7 08 7 46 8 16 9 16 10 16 11 16 12 16 12 46 13 16 13 46 Haselbrunn 5 12 Ꭺ 5 43 6 17 6 43 Ꭺ 7 17 7 54 8 54 9 54 10 54 11 54 12 24 12 54 13 24 13 54 Nenzingen 4 39 5 41 6 12 6 -

Download (9MB)

Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -

LP NVK Anhang (PDF, 7.39

Landschaftsplan 2030 Nachbarschaftsverband Karlsruhe 30.11.2019 ANHANG HHP HAGE+HOPPENSTEDT PARTNER INHALT 1 ANHANG ZU KAP. 2.1 – DER RAUM ........................................................... 1 1.1 Schutzgebiete ................................................................................................................. 1 1.1.1 Naturschutzgebiete ................................................................................... 1 1.1.2 Landschaftsschutzgebiete ........................................................................ 2 1.1.3 Wasserschutzgebiete .................................................................................. 4 1.1.4 Überschwemmungsgebiete ...................................................................... 5 1.1.5 Waldschutzgebiete ...................................................................................... 5 1.1.6 Naturdenkmale – Einzelgebilde ................................................................ 6 1.1.7 Flächenhaftes Naturdenkmal .................................................................... 10 1.1.8 Schutzgebiete NATURA 2000 .................................................................... 11 1.1.8.1 FFH – Gebiete 11 1.1.8.2 Vogelschutzgebiete (SPA-Gebiete) 12 2 ANHANG ZU KAP. 2.2 – GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN DER MENSCHEN ..................... 13 3 ANHANG ZU KAP. 2.4 - LANDSCHAFT ..................................................... 16 3.1 Landschaftsbeurteilung ............................................................................................... -

Fusion Der Sparkassen Singen-Radolfzell Und Stockach Jetzt Rechtskräftig SÜDKURIER Online

Druckansicht: Singen: Fusion der Sparkassen Singen-Radolfzell und St... http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/Fusion-der-Spar... Singen 05.01.2016 Gudrun Trautmann Fusion der Sparkassen Singen-Radolfzell und Stockach jetzt rechtskräftig „Gemeinsam mehr bewegen“ heißt das Motto, dem sich die Sparkassen Singen- Radolfzell und Stockach verschrieben haben. Seit dem 1. Januar 2016 sind die beiden regionalen Geldhäuser unter ein Dach geschlüpft und agieren nun rechtlich als Sparkasse Hegau-Bodensee gemeinsam. Zentrale ist die Hauptgeschäftsstelle in der Singener Erzberger Straße. Nötig sei dieser Schritt geworden, um im verschärften Wettbewerb und in der anhaltenden Niedrigzinsphase sowie angesichts der stets neuen Regulierungsvorschriften zu bestehen, sagte der Vorstandsvorsitzende Udo Klopfer in einem ersten Pressegespräch zum Jahresbeginn. Gemeinsam wolle man mehr Stärke gewinnen, pflichtete auch Michael Grüninger von der Sparkasse Stockach bei. Grüninger hatte sich in der Vergangenheit auf die Partnersuche gemacht und ausgelotet, welches die beste Wahl sein könnte. Mit den Kollegen 1 von 3 05.01.2016 16:45 Druckansicht: Singen: Fusion der Sparkassen Singen-Radolfzell und St... http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/Fusion-der-Spar... von der Sparkasse Singen-Radolfzell habe man viele Gemeinsamkeiten, erklärte er. „Die meisten Wirtschaftsbeziehungen unserer Kunden gehen in Richtung Singen und Radolfzell“, hatte er bereits bei der Sondierung festgestellt. Auch nach Tuttlingen hatte er seine Fühler ausgestreckt. Legt man die Landkarten des Landkreises Konstanz und die der gerade fusionierten Sparkasse Hegau-Bodensee übereinander, so wird erkennbar, dass die neue Bank den größten Teil des Kreisgebietes abdeckt. Die neue Sparkasse verbessert ihren Rang Zum Beweis für die neue Stärke des gewachsenen Geldinstitutes nannte Jens Heinert erste Zahlen. -

Building the Temple of Salomo in the Early Medieval „Alamannia“

Journal of Liberal Arts and Humanities (JLAH) Issue: Vol. 1; No. 4; April 2020 pp. 163-185 ISSN 2690-070X (Print) 2690-0718 (Online) Website: www.jlahnet.com E-mail: [email protected] Building the Temple of Salomo in the Early Medieval „Alamannia“ Dr. Thomas Kuentzel M.A. Untere Masch Strasse 16 Germany, 37073 Goettingen E-mail: [email protected] The diocese of Constance is one of the largest north of the Alps, reaching from the Lakes of Thun and Brienz down to Stuttgart and Ulm, from the river Iller (passing Kempten) to the Rhine near Lörrach and Freiburg. Its origins date back to the end of the 6th century; when saint Gall came to the duke of Alamannia, Gunzo, around the year 613, the duke promised him the episcopate, if he would cure his doughter.i In the 9th century some of the bishops also were abbots of the monasteries on the Island Reichenau and of Saint Gall. Three of the bishops were called Salomon, one being the uncle of the following.ii The noble family they belonged to is not known, but they possessed land on the southern shore of Lake Constance, in the province of Thurgau. Salomon III. was educated in the monastery of Saint Gall, and prepared especially for the episcopate. Maybe his uncle and granduncle also benefitted from such an education. Even their predecessor, bishop Wolfleoz, started his career as monk in Saint Gall. It is likely that the three Salomons were given their names with the wish, that they once would gain this office. -

Lärmaktionsplan Der Gemeinde Reichenau

Lärmaktionsplan der Gemeinde Reichenau LÄRMAKTIONSPLAN DER GEMEINDE REICHENAU ZUR UMSETZUNG DER EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE - HAUPTVERKEHRSSTRASSEN UND HAUPTEISENBAHNSTRECKEN STUFE 2 - ENTWURF erstellt im Auftrag der Gemeinde Reichenau durch PLANUNG + UMWELT Planungsbüro Prof. Dr. Koch Stuttgart, 08.03.2018 Projektleitung Prof. Dr. Michael Koch Projektbearbeitung Dipl.-Ing. Sebastian Hagenah Planungsbüro Prof. Dr. Michael Koch www.planung-umwelt.de Hauptsitz Stuttgart: Büro Berlin: Felix-Dahn-Str. 6 Dietzgenstraße 71 70597 Stuttgart 13156 Berlin Tel. 0711/ 97668-0 Tel. 030/ 477506-14 Fax 0711/ 97668-33 Fax. 030/ 477506-15 E-Mail: [email protected] [email protected] Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ......................................................................................................................... 5 1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung ............................................................................................... 5 1.2 Beschreibung des Untersuchungsgebiets ................................................................................... 6 1.3 Öffentlichkeitsbeteiligung und Aufstellungsverfahren .................................................................. 8 1.4 Rechtlicher Rahmen .................................................................................................................... 9 1.5 Berechnungsverfahren .............................................................................................................. 10 2 Untersuchungsumfang und Berechnungsgrundlagen -

Singener Wochenblatt Vom 3. Juni 2020

WOAKTUELLECHENBLATT NACHRICHTEN FÜR DIE REGION AUCH UNTER WWW.WOCHENBLATT.NET RAS seit 1967 UNABHÄNGIGE ZEITUNG IM LANDKREIS KONSTANZ 35 JOBANGEBOTE ! SEITE: 20 - 22 3. JUNI 2020 Region WOCHE 23 RA/AUFLAGE 20.281 GESAMTAUFLAGE 85.562 Ein Hoch auf die Helden des Alltags SCHUTZGEBÜHR 1,20 € In der WOCHENBLATT-Sonderbeilage »Hilfe« stehen Helferinnen und Helfer im Fokus - Anzeigen - Seite 29 INHALT: Seite HILFE Mittwoch, 03.06.2020 Seite Hilfe beim Ausstieg aus der Alkoholsucht Seite 3 30 31 Die richtige Unterstützung für die Kommunen? Seite 8 Erste Hilfe im Notfall Wer ist da, wenn man eine persönliche Katastrophe erlebt? Cineplex kommt erst später Was wäre ohne sie? Polizei • Rettungshelfer/innen • Ersthelfer/innen • Frauenhaus wieder zurück Seite 11 • Notfallseelsorge • Streetworker Zwei Marktfrauen und ein Hund in Singen Seite 19 DANKE! Neues von den Flugzeiten der Trost und Beistand »Aerosloe« Seite 26 Wenn Menschen in tiefe Krisen stürzen. ZUR SACHE: Sie leisten Erste Hilfe für die Seele – die Not- Die Feuerwehren sind viel im Einsatz für uns fallseelsorger im Landkreis Konstanz stehen alle und würden sich über viel Florians-Nach- nach tödlichen Unfällen, Suiziden oder plötz- wuchs freuen, um auch die Zukunft schlagkräf- lichen Todesfällen Angehörigen zur Seite. tig angehen zu können. Seite Seite 31 32 er Alltag ist voll von Heldenge- schichten. In den verschiedensten Bereichen engagieren sich Men- Grundrechte D schen dafür, anderen zu helfen. Eigentlich stehen ja viele Zei- Manche widmen ihr Berufsleben dem Dienst chen auf Entspannung und am Nächsten, andere ihre Freizeit. In den al- ganz schön viele sehen die Zeit lermeisten Fällen bleibt ihr Tun aber im Ver- »nach Corona« schon angebro- chen. -

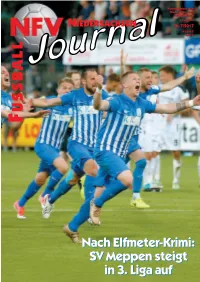

DFB-Pokal in Hannover Austragen Ließen

Herausgegeben vom Niedersächsischen Fußballverband www.nfv.de NIEDERSACHSEN Nr. 7/2017 H 5304 E 3,00 € USSBALL F NachNach Elfmeter-Krimi:Elfmeter-Krimi: SVSV MeppenMeppen steigtsteigt inin 3.3. LigaLiga aufauf Liebe Fußballfreunde Von ursprünglich 18 deutschen Städten sind 15 verblieben, die ihr Interesse bekundet haben, Austragungsort der UEFA EURO 2024 zu werden. Schon in wenigen Tagen, am 10. Juli, endet für sie die Bewerbungsfrist. Am 15. September wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) anhand der eingereichten Bewerbungsunterlagen schließlich entscheiden, mit welchen zehn Spielorten er in die Bewerbung um die Ausrichtung des Kontinentalturnieres geht, das 2024 bereits zum 17. Mal seit 1960 und möglicher- weise zum zweiten Mal nach 1988 in Deutschland ausgetragen wird. Einziger Mitbewerber des DFB ist der Türkiye Futbol Federasyonu, der Fußballverband der Türkei. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) unterstützt nachdrücklich die Bewerbung der Stadt Hannover als Austragungsort. Mit einer Kapazität von 43.000 Sitzplätzen erfüllt die moderne hanno- versche HDI-Arena nicht nur die von der UEFA geforderte Sitzplatzkapazität von 30.000 Zuschauern. Für Hannover sprechen gute weitere Gründe, den Zuschlag zu erhalten. Niedersachsen ist ein fußballbegeistertes Bundesland. Mit rund 645.000 Mitgliedern, fast 2.700 Vereinen und 18.500 Mannschaften ist der NFV einer der größten Mitgliedsverbände des DFB. Allein im NFV-Bezirk Hannover finden etwa 153.000 Mitglieder eine sportliche Heimat. Hier wird 2019 mit der Fusion der NFV-Kreise Hannover-Land und -Stadt mit dann fast 70.000 Mitgliedern der größte Fußball- kreis Deutschlands entstehen. Die Sportstadt Hannover hat als Austragungsort der Weltmeisterschaften 1974 und 2006, der Eu- ropameisterschaft 1988 und des Confed-Cup 2005 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie die Her- ausforderungen bei Turnieren dieser Größenordnung reibungslos bewältigen kann. -

Quaternary Glaciation History of Northern Switzerland

Quaternary Science Journal GEOzOn SCiEnCE MEDiA Volume 60 / number 2–3 / 2011 / 282–305 / DOi 10.3285/eg.60.2-3.06 iSSn 0424-7116 E&G www.quaternary-science.net Quaternary glaciation history of northern switzerland Frank Preusser, Hans Rudolf Graf, Oskar keller, Edgar krayss, Christian Schlüchter Abstract: A revised glaciation history of the northern foreland of the Swiss Alps is presented by summarising field evidence and chronologi- cal data for different key sites and regions. The oldest Quaternary sediments of Switzerland are multiphase gravels intercalated by till and overbank deposits (‘Deckenschotter’). Important differences in the base level within the gravel deposits allows the distin- guishing of two complex units (‘Höhere Deckenschotter’, ‘Tiefere Deckenschotter’), separated by a period of substantial incision. Mammal remains place the older unit (‘Höhere Deckenschotter’) into zone MN 17 (2.6–1.8 Ma). Each of the complexes contains evidence for at least two, but probably up-to four, individual glaciations. In summary, up-to eight Early Pleistocene glaciations of the Swiss alpine foreland are proposed. The Early Pleistocene ‘Deckenschotter’ are separated from Middle Pleistocene deposition by a time of important erosion, likely related to tectonic movements and/or re-direction of the Alpine Rhine (Middle Pleistocene Reorganisation – MPR). The Middle-Late Pleistocene comprises four or five glaciations, named Möhlin, Habsburg, Hagenholz (uncertain, inadequately documented), Beringen, and Birrfeld after their key regions. The Möhlin Glaciation represents the most extensive glaciation of the Swiss alpine foreland while the Beringen Glaciation had a slightly lesser extent. The last glacial cycle (Birrfeld Glaciation) probably comprises three independent glacial advances dated to ca. -

Gemeinde Zentrum Öffnungzeiten Angebotene Tests Anmeldun G

Anmeldung/Termin Gemeinde Zentrum Öffnungzeiten Angebotene Tests Anmeldung unter: erforderlich? Gemeinde Allensbach Mo 9-12 Uhr Allensbach Rathausplatz 1, Im Torkel Kostenloser Bürgerschnelltest Nein Mi und Fr 15-18 Uhr 78476 Allensbach Campingplatz Allensbach Allensbach Strandweg 30 Mo-So 9-19 Uhr Kostenloser Bürgerschnelltest Nein 78476 Allensbach Lochmühle Eigeltingen Mo-Sa 11-15 Uhr oder nach Eigeltingen Konstenloser Bürgerschnelltest Nein 0171/8238346 Hinterdorfstraße 44 telefonischer Vereinbarung Mo-Fr variabel, abhängig von MVZ der Nachfrage und der Engen Hewenstr. 19 Kostenloser Bürgerschnelltest Ja http://www.schnelltest-engen.de/ Kapazitäten der 78234 Engen durchführenden Ärzte Stadt Apotheke Engen Vorstadt 8 Mo-Fr 9-13 Uhr Kostenloser Bürgerschnelltests Nein 78234 Engen Mo-Fr 8:30-12 Uhr und 17- Fit for Life Gesundheits-Zentrum 20:30 Uhr andere Terminvereinbarung möglich unter Engen Ballenbergstraße 19 Konstenloser Bürgerschnelltest Nein, aber möglich Sa 14:30-16:30 Uhr 07733/7300 78234 Engen So 10-12 Uhr Yeti Dental www.testzentrum.yeti-dental.de Engen Industriestr. 3 Mo-Fr 14-15 Uhr Kostenloser Bürgerschnelltest Ja oder 07733/9410-19 78234 Engen für Termine außerhalb der Öffnungszeiten Corona Testservice BW Mo-So 10-12Uhr -Höri Testzentrum- zusätzlich von Do-Sa 16-18 Gaienhofen/ Horn Kostenloser Bürgerschnelltest Nein 0172 742 6636 Hauptstrasse 126 Uhr 78343 Gaienhofen - Horn Boxenstop (gehext UG ) Mo-So 10-12 Uhr und 15-19 Gaienhofen Uferstraße 23 Kostenloser Bürgerschnelltest Nein Uhr 78343 Gaienhofen www.gehext.net Mobiles Testzentrum, geführt von Gaienhofen Nach Bedarf Konstenloser Bürgerschnelltest Ja [email protected] Boxenstop (gehext UG) Sybille Treptow, Tel.: 01735637568 Fr 19-20 Uhr Hafen Testschiff So und Feiertags 11:30-12:30 01716817427 Gaienhofen Erbringstr.