Cabile, L'uo- Mo Onesto E Buono

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ELEZIONICOMUNALI2009 Tutteleliste

[ ] ELEZIONICOMUNALI2009 Tutte le liste VALVESTINO VEROLANUOVA VEROLAVECCHIA Candidato sindaco: SABRINA SALVADORI. Candidato sindaco: SERGIO ZANETTI CIVICA VALVESTINO: Roberto Cozzatti, Giovanna Lista: «VIVERE VEROLAVECCHIA» Porta, Angelo Andreoli, Marino Andreoli, Luisa Laura Alghisi, Elissabetta Anelli, Giovanni Bertolini. Bordiga, Aldo Corsetti, Mirella Franzoni, Sante Federico Agostino Brunelli, Michele Cotali, Olivieri, Vittorio Pace, Pasqualino Salvadori Vincenzo Maria Damiano, Giuseppe Fogazzi, Michela Caterina Forlanelli, Giancarlo Laffranchi, Candidato sindaco: DAVIDE PACE. Giuseppe Martiri, Laura Elisa Felicita Marzoni, CIVICA PER LA VALVESTINO: Valentina Andreoli, Monica Peci, Pierangelo Pelosi, Francesco Pesce, Carlo Bonisoli, Antonio Bonomi, Giuseppe Ghidoni, Siro Minestrina, Filippo Nicola Sterza, Domenico Tomasoni Porta, Raffella Porta, Alito Tonoli, Sergio Viani. Francesco Venturini Carlotta Bragadina Candidato sindaco: GIOVANNI MABIZANETTI Candidato sindaco: FRANCESCO VENTURINI Lista: «PROGETTO VEROLAVECCHIA» VIVERE VEROLA: Luca Galletti, Maria Gazzoldi, Maurizio Amighetti, Maria Rosa Baselli, Pierangelo Bordonali, Giovanni Bozzoni, Giovanna Dalè, Giovanni Moro, Francesca Zani, Giandomenico Preti, Carla Fontana, Mattia Chiara Pea, Giovan Battista Alghisi, Renato Massardi, Giuseppe Brunelli, Sala, Matteo Temporin, Luciano Manerba, Virginio Scalvi, Giacinto Arrighini, Fausto Belluati, Eliana Mabizanetti, Pierluigi Baiguera, Annunciata Bonalda, Martino Pini, Alberto Savio, Stefano Iacomi, Claudio Abbiati Giambattista Minini, -

[email protected]

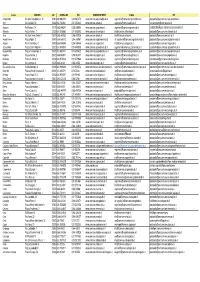

Comuni INDIRIZZO CAP CENTRALINO FAXelenco INDIRIZZO indirizzi ComuniINTERNET bresciani E-MAIL PEC Acquafredda Via della Repubblica n. 14 25010 030 9967912 030 9967474 www.comune.acquafredda.bs.it [email protected] [email protected] Adro Via Dandolo, 55 25030 030 7454311 030 7450312 www.comune.adro.bs.it [email protected] [email protected] Agnosine Via Marconi, 14 25071 0365 896141 0365 896990 www.comune.agnosine.bs.it [email protected] [email protected] Alfianello Piazza Pavoni, 7 25020 030 9305661 030 9305992 www.comune.alfianello.bs.it [email protected] [email protected] Anfo Via Suor Irene Stefani 7 25070 0365 809022 0365 809224 www.comune.anfo.bs.it [email protected] [email protected] Angolo Terme Piazza Alpini, 2 25040 0364 548012 0364 548967 www.comune.angolo-terme.bs.it [email protected] [email protected] Artogne Via IV novembre, 8 25040 0364 598280 0364 598408 www.comune.artogne.bs.it [email protected] [email protected] Azzano Mella Piazza Dante Alighieri 1 25020 030 9749073 030 9747585 www.comune.azzanomella.bs.it [email protected] [email protected] Bagnolo Mella Piazza IV novembre, 2 25021 030 6829411 030 6829422 www.comune.bagnolomella.bs.it [email protected] [email protected] Bagolino Via parrocchia, 2 25072 0365 904011 0365 903117 www.comune.bagolino.bs.it [email protected] [email protected] Barbariga Piazza A. -

Elenco Coordinatori – Referenti – Guardie Volontarie Per Zone Omogenee

ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE CATEGORIA Z.O. NOMINATIVO LOCALITA' COORD. 1 ZANARDELLI MASSIMO GUSSAGO REFERENTE 1 BOSIO RINALDO CONCESIO SEGRETARIO 1 BORONI ALFREDO GUSSAGO GUARDIA MARCHESINI 1 VILLA CARCINA VOLONTARIA GIANPIETRO COORD. 2 FALSONI ROBERTO BORGOSATOLLO REFERENTE 2 DORICI LUIGI BRESCIA VICE REFERENTE 2 ARCHETTI FAUSTO REZZATO SEGRETARIO 2 BUSI FAUSTINO BOTTICINO GUARDIA 2 GUITTI RENATO BRESCIA VOLONTARIA COORD. 3 PARZANINI SILVIO CASTEGNATO REFERENTE 3 BIANCHETTI FAUSTINO RONCADELLE VICE REFERENTE 3 AGOSTI CARLO CASTEGNATO SEGRETARIO 3 CHIARI MARIO OSPITALETTO ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE GUARDIA 3 TREBESCHI FABRIZIO OSPITALETTO VOLONTARIA GUARDIA 3 GAVEZZOLI MARIO TRAVAGLIATO VOLONTARIA COORD. 4 LOMBARDI OSCAR SALO' REFERENTE 4 PELI ENNIO GAVARDO VICE REFERENTE 4 BENUZZI RICCARDO SERLE VALENTI SEGRETARIO 4 ODOLO PIERGIACOMO GUARDIA 4 MAZZINI VALERIO ODOLO VOLONTARIA COMPAGNONI COORD. 5 BEDIZZOLE ADRIANO MACCARINELLI REFERENTE 5 PUEGNAGO FRANCESCO VICE REFERENTE 5 DOLCERA LUCA LONATO SEGRETARIO 5 BRUNELLO MAURIZIO POZZOLENGO GUARDIA 5 LILONI ROBERTO LONATO VOLONTARIA GUARDIA 5 MARAVIGLIA ROBERTO LONATO VOLONTARIA GUARDIA 5 SEGATA CLAUDIO LONATO VOLONTARIA ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE COORD. 6 RIZZINI LUIGI CALCINATO SOLAZZI MARIO REFERENTE 6 CALVISANO ANGELO VICE REFERENTE 6 LEGATI RIENZO CALCINATO SEGRETARIO 6 CHIARINI GIUSEPPE MONTICHIARI GUARDIA SOLAZZI MARIO 6 CALVISANO VOLONTARIA ANGELO GUARDIA 6 CARNEVALI ANGELO CARPENEDOLO VOLONTARIA COORD. 7 TAMPELLA REMO LENO REFERENTE 7 VISCARDI SERGIO OFFLAGA VICE REFERENTE 7 CERUTTI MATTIA VEROLANUOVA SEGRETARIO 7 CERUTTI MATTIA VEROLANUOVA GUARDIA 7 ZORZA MARIO VEROLAVECCHIA VOLONTARIA GUARDIA 7 CRISTOFOLINI PIETRO VEROLAVECCHIA VOLONTARIA ELENCO COORDINATORI – REFERENTI – GUARDIE VOLONTARIE PER ZONE OMOGENEE CARAMBELLA COORD. 8 GHEDI GIANBATTISTA GUERRINI COORD. -

COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/2002 of 15 October 2002 Amending Regulation (EC) No 2138/97 Delimiting the Homogenous Olive Oil Production Zones

L 278/10EN Official Journal of the European Communities 16.10.2002 COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/2002 of 15 October 2002 amending Regulation (EC) No 2138/97 delimiting the homogenous olive oil production zones THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, HAS ADOPTED THIS REGULATION: Having regard to the Treaty establishing the European Community, Article 1 Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 The Annex to Regulation (EC) No 2138/97 is amended as September 1966 on the common organisation of the market in follows: oils and fats (1), as last amended by Regulation (EC) No 1513/ 2001 (2), 1. in Point A, the provinces ‘Brescia’, ‘Roma’, ‘Caserta’, ‘Lecce’, ‘Potenza’, ‘Cosenza’, ‘Reggio Calabria’, ‘Vibo Valentia’, ‘Sira- Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 cusa’ and ‘Sassari’ are replaced in accordance with the Annex July 1984 laying down general rules on the granting of aid for to this Regulation; the production of olive oil and of aid to olive oil producer orga- nisations (3), as last amended by Regulation (EC) No 1639/ 2. in Point D, under the heading ‘Comunidad autónoma: Anda- 98 (4), and in particular Article 19 thereof, lucía’, ‘Genalguacil’ is added to zone 4 (‘Serranía de Ronda’) in the province ‘Málaga’. Whereas: (1) Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 stipulates 3. in Point D, under the heading ‘Comunidad autónoma: that olive yields and oil yields are to be fixed by homoge- Aragón’: nous production zones on the basis of the figures — ‘Ruesca’ is added to zone 2 in the province ‘Zaragoza’, supplied by producer Member States. -

COMUNE CONTAGIATI Acquafredda 17 Adro 34 Agnosine 14 Alfianello

COMUNE CONTAGIATI Acquafredda 17 Adro 34 Agnosine 14 Alfianello 28 Anfo 30 Angolo Terme 12 Artogne 23 Azzano Mella 18 Bagnolo Mella 117 Bagolino 12 Barbariga 30 Barghe 4 Bassano Bresciano 17 Bedizzole 46 Berlingo 16 Berzo Demo 12 Berzo Inferiore 13 Bienno 29 Bione 8 Borgo San Giacomo 79 Borgosatollo 94 Borno 27 Botticino 59 Bovegno 5 Bovezzo 44 Brandico 9 Braone 5 Breno 42 Brescia 1183 Brione 4 Caino 6 Calcinato 61 Calvagese della Riviera 7 Calvisano 44 Capo di Ponte 15 Capovalle 1 Capriano del Colle 28 Capriolo 75 Carpenedolo 94 Castegnato 59 Castelcovati 31 Castel Mella 68 Castenedolo 65 Casto 16 Castrezzato 38 Cazzago San Martino 68 Cedegolo 7 Cellatica 27 Cerveno 5 Ceto 17 Cevo 13 Chiari 136 Cigole 23 Cimbergo 2 Cividate Camuno 15 Coccaglio 64 Collebeato 26 Collio 2 Cologne 40 Comezzano-Cizzago 21 Concesio 104 Corte Franca 36 Corteno Golgi 11 Corzano 20 Darfo Boario Terme 102 Dello 42 Desenzano del Garda 114 Edolo 32 Erbusco 51 Esine 47 Fiesse 8 Flero 37 Gambara 23 Gardone Riviera 17 Gardone Val Trompia 59 Gargnano 7 Gavardo 81 Ghedi 102 Gianico 22 Gottolengo 39 Gussago 119 Idro 8 Incudine 1 Irma Iseo 69 Isorella 29 Lavenone 1 Leno 99 Limone sul Garda Lodrino 10 Lograto 27 Lonato del Garda 77 Longhena 8 Losine 2 Lozio 2 Lumezzane 79 Maclodio 7 Magasa Mairano 15 Malegno 20 Malonno 21 Manerba del Garda 17 Manerbio 136 Marcheno 14 Marmentino 2 Marone 11 Mazzano 45 Milzano 8 Moniga del Garda 15 Monno 1 Monte Isola 10 Monticelli Brusati 27 Montichiari 170 Montirone 53 Mura 4 Muscoline 8 Nave 58 Niardo 10 Nuvolento 7 Nuvolera 15 Odolo 3 -

Servizio Civile Universale; 24 Ore Di Formazione Specifica a Distanza (FAD)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA TITOLO DEL PROGETTO: “Non solo libri: i servizi bibliotecari nella provincia di Brescia” SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Settore: D - Patrimonio storico, artistico e culturale Area di intervento: 1. Cura e conservazione biblioteche DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi OBIETTIVO DEL PROGETTO: La tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità dei beni artistici, culturali e ambientali passa attraverso il costante lavoro che le Biblioteche svolgono per raggiungere i seguenti obiettivi: - migliorare la fruibilità del patrimonio della biblioteca e l’accesso ai servizi; - agevolare l'accesso ai servizi per l'utenza fragile, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità; - supportare l'utenza nelle postazioni informatiche favorendo l'autonomia nell'utilizzo dei servizi internet; - consolidare la collaborazione con le istituzioni scolastiche per avvicinare i minori ai servizi della biblioteca; - valorizzare le attività di promozione della lettura rivolte ad un pubblico giovane e adulto, attraverso incontri con l'autore e Gruppi di Lettura; - incrementare e diversificare l’offerta culturale del territorio creando iniziative culturali, formative e ricreative di diversa natura (corsi di lingua, mostre, laboratori, rassegne cinematografiche, teatrali e musicali, eventi tematici, conferenze, ecc.); - favorire la collaborazione e le comunicazioni fra le biblioteche e le istituzioni culturali; - valorizzare la storia e il patrimonio locale attraverso visite guidate nei luoghi -

Informativa X Amianto.Pdf

Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova UOG BS INFORMATIVA AGLI INQUILINI Il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) approvato con DGR n. 8/1526 del 22/12/2005, pone come obiettivo la rimozione di tutto l’amianto presente sul territorio regionale. L’Aler ha effettuato un accurato censimento di tutti i fabbricati di proprietà o gestiti per verificare l’esistenza di eventuali materiali contenenti amianto e ha notificato all’ATS competente la loro presenza e i dati relativi riguardanti lo stato di degrado dell’amianto, sia in matrice compatta che in matrice friabile, come peraltro già previsto dall’art. 12, comma 5, della legge 257/92, dal D.M. del 6 settembre 1994 e dell’art. 6 della legge regionale 17/2003, fornendo una programmazione dell’eventuale bonifica. L’Aler, in qualità di proprietario, fino alla rimozione dei manufatti contenenti amianto, ha l’obbligo di sottoporre tali manufatti a periodico controllo, prevedendo una rimozione anticipata qualora necessario, ovvero di attivare un’attività di monitoraggio periodico. I costi di tali attività sono a carico dell’Aler. Di seguito i fabbricati interamente di proprietà o gestiti dall’ALER UOG di Brescia, dove a seguito di accurata campagna di censimento è stata rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in varie forme (colonne di scarico, comignoli, tettoie, canne fumarie, serbatoi ecc…): Fabbricati siti in Comune di Brescia: - Via Colombo 19/via Bettoni 36 - Via Ugolini 2/8 - Via dei Cominazzi 26 - Via dei Cominazzi 16 - Via dei Cominazzi 41 - Viale Caduti del Lavoro 62 - Via Fiorentini 23 C/D/E/F/G/H - Via Morosini 65 - Via Morosini 67 - Via Morosini 69 - Via Morosini 71 - Via Lamarmora ang. -

La Cantante Lirica Di Urago Ha Conquistato Le Platee Del Mondo

/ valledell’oglio Settembre 2018 - n°4 - rivista gratuita magazine valledell’oglio magazine CASTELLI CALEPIO A tu per tu con Yassine Rachik Intervista al maratoneta bronzo e oro agli Europei SONCINO So-stare con me, un progetto d’inclusione Giovani disabili in cucina con la cooperativa InChiostro PALOSCOCHIARI La giornata tipo di un giovane agricoltore L’attività di Alessandro Imberti è una riscoperta delle tradizioni ORZINUOVI Simone e Liana: la coppia del Sedicesimo Secolo Lui chef, lei maître, sulla Guida Michelin a tempo record Annalisa Stroppa, mezzosoprano La cantante lirica di Urago photo credit:© Silvia Lelli credit:© photo ha conquistato le platee del mondo www.valledelloglio.com valledell’oglio / magazine valledell’oglio magazine raccontiamo storie differenti. 06 Alessandro Imberti Yassine Rachik Un giovane clarense riscopre Da Castelli Calepio bronzo il duro lavoro della terra e oro agli Europei di atletica 04 24 Simone e Liana Annalisa Stroppa La coppia Michelin del ristorante La mezzosoprano di Urago che ha conquistato il mondo Sedicesimo Secolo di Orzinuovi 22 TRA PASSATO E PRESENTE STORIE D’OGLIO DAI TERRITORI ...E CHI VA Calcio Pontoglio Paratico Sarnico Quando l’Oglio era terra Ovidio Pedrali: la rinascita La piazza comunale Serena Nicoli: un’ingegnere 08 di contrabbando 13 grazie alla scrittura 18 intitolata a De Andrè 25 nel sud della Germania STORIE D’OGLIO STORIE D’OGLIO DAI TERRITORI CULTURA E SPETTACOLI Palazzolo Soncino Cividate al Piano Palazzolo Ragazzi da tutto il mondo So-Stare con Me, i disabili La Città del -

VINCOLI DEFINITI DALLA PROVINCIA - PTCP Componente Infrastrutturale PADENGHE SUL GARDA REZZATO

CONCESIO SALO' BOVEZZO SALO' SALO' SAN FELICE DEL BENACO ERBUSCO COLLEBEATO PADERNO FRANCIACORTA RODENGO-SAIANO GAVARDO NAVE CELLATICA PALAZZOLO SULL'OGLIO PUEGNAGO SUL GARDA COLOGNE SERLE GUSSAGO PAITONE CAZZAGO SAN MARTINO PASSIRANO Provincia di Brescia PONTOGLIO MUSCOLINE Area ambiente - Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia CASTEGNATO MANERBA DEL GARDA COCCAGLIO BOTTICINO POLPENAZZE DEL GARDA OSPITALETTO PREVALLE PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI NUVOLENTO ROVATO Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione NUVOLERA SOIANO DEL LAGO RONCADELLE di impianti di gestione dei rifiuti BRESCIA CALVAGESE DELLA RIVIERA MONIGA DEL GARDA CHIARI CARTA DI DETTAGLIO DEI VINCOLI LAGO DI GARDA TRAVAGLIATO TAV. 11 URAGO D'OGLIO VINCOLI DEFINITI DALLA PROVINCIA - PTCP componente infrastrutturale PADENGHE SUL GARDA REZZATO CASTREZZATO TORBOLE CASAGLIA BERLINGO BEDIZZOLE Tavola C MAZZANO CASTEL MELLA CASTELCOVATI SAN ZENO NAVIGLIO LOGRATO RUDIANO FLERO 0 1.000 2.000 3.000 Metri MACLODIO BORGOSATOLLO TRENZANO SCALA 1:50 000 Data: Novembre 2009 COMEZZANO-CIZZAGO CASTENEDOLO SIRMIONE AZZANO MELLA CALCINATO PONCARALE MAIRANO BRANDICO ROCCAFRANCA CAPRIANO DEL COLLE QUADRO DI UNIONE delle Tavole DESENZANO DEL GARDA alla scala 1:50.000 MONTIRONE LONATO CORZANO LONGHENA A BAGNOLO MELLA ORZIVECCHI POMPIANO DELLO POZZOLENGO MONTICHIARI BARBARIGA GHEDI B ORZINUOVI OFFLAGA SAN PAOLO C LENO CALVISANO VILLACHIARA MANERBIO CARPENEDOLO BORGO SAN GIACOMO VEROLANUOVA BASSANO BRESCIANO VISANO VEROLAVECCHIA CIGOLE QUINZANO D'OGLIO ACQUAFREDDA ISORELLA GOTTOLENGO PAVONE DEL MELLA SAN GERVASIO BRESCIANO PONTEVICO REMEDELLO MILZANO ALFIANELLO PRALBOINO GAMBARA SENIGA FIESSE. -

Cv Europeo Roncali

Curriculum vitae Informazioni personali Nome Roncali Maddalena Indirizzo Numero 2 Piazza Santa Chiara 25030 Villachiara Brescia Telefono 030 9947186 Fax E-mail Nazionalità Italiana Data di nascita 1 Novembre 1950 Esperienza lavorativa • Date (1970 – 2009) Pensionata dal 1 settembre 2009. Insegnante di ruolo presso la Scuola Primaria di Orzinuovi e di Villachiara dal 10/ 09/ 1982 al 30/ 08/2009. Insegnante a tempo determinato dal 1979 al 1982 presso la Scuola Primaria di Roccafranca e di Villachiara . Insegnante supplente dal 1974 al 1980 presso la Scuola Primaria di Rudiano, Palazzolo, Cizzago, Lograto, Roccafranca, Ludriano, Urago d’ Oglio, Pontoglio, Chiari. Incaricato di doposcuola dal 1970 al 1974 e nel 1976 presso la Scuola Primaria di Villachiara. Assistente di colonia nell’estate del 1974. • Nome e indirizzo del datore di I datori di lavoro sono stati: lavoro Circolo Didattico di Borgo San Giacomo (Borgo San Giacomo) , Circolo Didattico di Orzinuovi (Orzinuovi), Circolo Didattico di Rudiano (Rudiano), Circolo Didattico di Trenzano (Trenzano), Circolo Didattico di Chiari (Chiari), Circolo Didattico di Palazzolo ( Palazzolo), Patronato Scolastico di Villachiara (Villachiara), Comune di Villachiara (Villachiara) Colonie Climatiche Cooperatori (Milano). • Tipo di azienda o settore Insegnamento ed assistenza. • Tipo di impiego Insegnante di classe normale, Insegnante di Sostegno, Insegnante di Scuola Speciale, Insegnante di Classe Differenziale, Assistente di Doposcuola, Assistente di Colonia. Pagina 1 - Curriculum vitae di Per ulteriori -

Sentiero Verde Dell'oglio Percorso Completo

Premessa Il Sentiero Verde dell’Oglio si svi- Numerose sono le rogge che pren- luppa quasi esclusivamente lun- dono origine dal Fiume Oglio, sia go il fiume Oglio e lungo alcune dalla sponda bresciana, quella delle sue rogge (dette anche che noi percorriamo, che dalla seriole) in ambiente, ovviamen- sponda bergamasca. te, fluviale e di pianura. Utilizza In provincia di Brescia, al posto principalmente strade campe- del termine “roggia” si usa il ter- stri e sentieri, salvo che nell’attra- mine dialettale “seriola”, che noi versamento dei paesi. useremo preferibilmente. Fermo re- stando che per la gente del posto la seriola Fusia è sem- E’ caratterizzato da dislivelli nulli, il plicemente “la Fusia”, la seriola Castrina è semplicemente punto più alto, si fa per dire, è la “la Castrina”, e così via. collina di Paratico (m. 200). Invece, per indicare il punto d’inizio di una seriola useremo indifferente- Il sentiero utilizza spesso gli mente i sinonimi “bocca” e “pre- argini, quasi sempre artificia- sa”. li, delle rogge, dove occorre prestare attenzione, sia perché Se la pianura bresciana occi- l’acqua, anche se non molto alta dentale, dal punto di vista agri- (Max 150 cm), raggiunge una discreta velocità e for- colo, è una delle zone più fertili e, za, sia perché in qualche punto la riva fra le seriole di conseguenza, più ricche d’Italia, il (soprattutto la Fusia) e l’Oglio è scoscesa (se fossimo merito è tutto del fiume Oglio, ancora oggi ricco d’acqua in ambiente montano, useremmo il termine esposta). e al fitto reticolo di seriole, navigli e canali (tutte opere artificiali realizzate nel corso dei secoli) che grazie alle Il percorso è quasi interamente nel pendenze naturali (meno del 2 per mille) portano la “linfa” Parco Regionale dell’Oglio Nord, preziosa anche a decine di chilometri dal fiume. -

Commission Implementing Decision (Eu) 2017

22.11.2017 EN Official Journal of the European Union L 306/31 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2017/2175 of 21 November 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2017) 7835) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra- Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2017/247 (3) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in a number of Member States (‘the concerned Member States’), and the establishment of protection and surveillance zones by the competent authority of the concerned Member States in accordance with Article 16(1) of Council Directive 2005/94/EC (4). (2) Implementing Decision (EU) 2017/247 provides that the protection and surveillance zones established by the competent authorities of the concerned Member States in accordance with Directive 2005/94/EC are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in the Annex to that Implementing Decision.