Schweizer / WS 09/10 - 1 - 18

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

21. Spieltag: FC St. Pauli – Vfl Bochum Anstoss: Sonnabend, 15.2

21. SPIELTAG: FC ST. PAULI – VfL BOCHUM ANSTOSS: SONNABEND, 15.2.2014, 13 UHR Titelstory Sonnabend, 15.2.2014: VFL BOCHUM Vier Jahre vor dem 78 Wochen später war das Album Im Web machte ein Youtube-Video immer noch in den deutschen Charts. über den praktischen „Peter Neuru- zweiten Aufstieg des Ein bis dahin nicht allzu bekannter rer-Altar im Koffer“ die Runde, und FC St. Pauli in die Schauspieler und Liedermacher aus am Ende der Saison färbte Neururer 1. Bundesliga geschah einer grauen Industriestadt tief im sich die Haare blau – Einlösung einer Westen hatte Michael Jacksons „Thril- Wettschuld bei Klassenerhalt. Den eines der „50 Ereignis- ler“ im Rennen um das erfolgreichste „Sport Bild-Award“ für das „Come- se, die den Rock’n’Roll Album des Jahres geschlagen. Mit back des Jahres“ gab es draufzu. Für Texten über Geschlechterstereotypen, einen Moment schien die verstaubte veränderten“. Findet Alkohol, Politik – und eben: Sonne, die Grönemeyer besingt, jedenfalls die deutsche „Bochum“. ziemlich blankgeputzt und die „ehrli- Ausgabe des „Rolling Das kann man fast ebenso erstaunlich che Haut“ der erklärten Nicht-Welt- finden wie den 1988er-Aufstieg samt stadt fast faltenfrei. Stone Magazine“. Das anschließender „Mythoswerdung“ Doch leider: „Von Pulsschlag aus Stahl Ereignis kam ganz eines bis dahin unscheinbaren Stadt- bis Beine aus Blei ist es nicht weit.“ So teilclubs aus Hamburg. Was nicht die hatte VIVA ST. PAULI-Kolumnist unscheinbar daher, einzige Parallele ist. Denn der Geist, Gegengeraden-Gerd vor Jahren ein- damals, im August 84: den Grönemeyer im Titelstück seines mal geunkt, und wer den aktuellen in einer schlichten Hülle, Albums besingt – dieser Geist prägt Tabellenplatz des VfL betrachtet, auch die Sehnsüchte und Träume vie- könnte meinen, er habe es erst ges- beschriftet in weißer ler, die 20359 Hamburg und seinen tern gesagt: Drei Spieltage lang Rele- Kreide auf schwarzem Magischen FC lieben. -

{Download PDF} High Five with Julius

HIGH FIVE WITH JULIUS PDF, EPUB, EBOOK Paul Frank | 10 pages | 24 Feb 2010 | CHRONICLE BOOKS | 9780811871471 | English | California, United States High Five with Julius PDF Book Rate this:. My 3-year-old loved giving each character a high-five and then her hand would linger as she felt the different textures. English On Shelf. How Can We Help? As two-way G-League point guard Kadeem Allen bounced away the final seconds, a large throng of Knicks fans stood up and roared as the club moved to Big Deal, Baby. McGraw Hill. Nice Partner! Randle and others talked about a lack of focus at the morning shootaround Monday. You are commenting using your WordPress. Table of Contents. Universal Conquest Wiki. Smiling this much is so heartwarming! It did the trick. On Shelf. I think focusing primarily on the individual is definitely the first step. A medical study found that fist bumps and high fives spread fewer germs than handshakes. Welcome to another Write a Review Wednesday , a meme started by Tara Lazar as a way to show support to authors of kids literature. Each spread encourages kids to celebrate amazing everyday achievementsfrom sharing their toys to just being themselvesand features a touch-and-feel texture that will keep little ones engaged as they strive to be and do their very best. Redirected from High-five. National High Five Day is a project to give out high fives and is typically held on the third Thursday in April. Categories : introductions American cultural conventions Hand gestures. By continuing to use this website, you agree to their use. -

ASC AKTUELL Das Magazin Des Arminia Supporters Club

Februar 2007 | Ausgabe 8 | 1,00 Euro | www.asc-aktuell.de ASC AKTUELL Das Magazin des Arminia Supporters Club Baut für Blau Frank Stopfel – Architekt der neuen Haupttribüne – gibt Antworten auf unsere Fragen. Das ASC-Bilderbuch Viele Fotos von der Weihnachts- feier und dem HSV-Fanfest Stopper Schulz Ein Fanclub stellt sich vor. ������������������������������ www.arminia-supporters.de �������������� Liebe Supporter, „Ich beginne mit ein paar mal „endlich“: die Rückrunde hat endlich wieder begon- nen, Vata und Ahanfouf sind endlich wieder dabei, TvH hat endlich zugegeben, dass er geht – und wann endlich die alte Osttribüne ersetzt wird, scheint auch nur Mit Farbe und Papier noch eine Frage der Zeit zu sein! Viel Bewegung also Stückchen auch „mein Baby“. Ich erinnere beim DSC Arminia – mich nur zu gut daran, wie wir selbst ganz erfüllen wir Ihnen fast und hoffentlich eine am Anfang so vieles für Spinnerei und Vision positive, im Inneren gehalten haben, was heute schon tatsäch- jeden Wunsch! und auch bezüglich lich erreicht ist. Vielen Dank an alle, die sich der Außenwahrneh- bis heute dabei nicht haben entmutigen las- mung. sen und engagiert für ihren ASC stehen! Das nächste Supporters-Projekt soll sich Und was bewegt mit der Zielgruppe der über-14-Jährigen Topqualität zu sich beim Sup- beschäftigen, also denen, die aus den porters Club? Die Arminis rauswachsen. Man darf gespannt Weihnachtsfeier ist sein, was sich dort entwickelt. marktgerechten Preisen. längst Vergangen- heit – schön, dass es Auch die neue Website ist endlich fertig. Ich wieder so viele posi- hoffe, sie kommt gut an und wird ein noch tive Rückmeldungen aktuelleres und lebendigeres Medium für gab. -

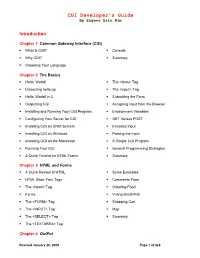

CGI Developer's Guide by Eugene Eric Kim

CGI Developer's Guide By Eugene Eric Kim Introduction Chapter 1 Common Gateway Interface (CGI) What Is CGI? Caveats Why CGI? Summary Choosing Your Language Chapter 2 The Basics Hello, World! The <form> Tag Dissecting hello.cgi The <input> Tag Hello, World! in C Submitting the Form Outputting CGI Accepting Input from the Browser Installing and Running Your CGI Program Environment Variables Configuring Your Server for CGI GET Versus POST Installing CGI on UNIX Servers Encoded Input Installing CGI on Windows Parsing the Input Installing CGI on the Macintosh A Simple CGI Program Running Your CGI General Programming Strategies A Quick Tutorial on HTML Forms Summary Chapter 3 HTML and Forms A Quick Review of HTML Some Examples HTML Basic Font Tags Comments Form The <head> Tag Ordering Food Forms Voting Booth/Poll The <FORM> Tag Shopping Cart The <INPUT> Tag Map The <SELECT> Tag Summary The <TEXTAREA> Tag Chapter 4 OutPut Revised January 20, 2009 Page 1 of 428 CGI Developer's Guide By Eugene Eric Kim Header and Body: Anatomy of Server Displaying the Current Date Response Server-Side Includes HTTP Headers On-the-Fly Graphics Formatting Output in CGI A "Counter" Example MIME Counting the Number of Accesses Location Text Counter Using Server-Side Includes Status Graphical Counter Other Headers No-Parse Header Dynamic Pages Summary Using Programming Libraries to Code CGI Output Chapter 5 Input Background cgi-lib.pl How CGI Input Works cgihtml Environment Variables Strategies Encoding -

Wm 1958 Schweden

WM 1958 SCHWEDEN GRUPPE A 1. Deutschland 3 1 2 0 7- 5 4 08.06.1958, Halmstad (Örjans Vall), 10.647 2. Nordirland 3 1 1 1 4- 5 3 NORDIRLAND – CSSR 1 : 0 (1 : 0) 3. CSSR 3 1 1 1 8- 4 3 Cush (20.) 4. Argentinien 3 1 0 2 5-10 2 Nordirland: Gregg, Keith, McMichael, Blanchflower, Cunningham, Peacock, Bingham, Cush, Dougan, McIlroy, McParland. Trainer: Doherty (NIR) GRUPPE B CSSR: Dolejsi, Mraz, Novak, Pluskal, Cadek, Masopust, 08.06.1958, Västerås (Arosvallen), 9.591 Hovorka, Dvorak, Borovicka, Hartl, Kraus. Trainer: Kolsky SCHOTTLAND – JUGOSLAWIEN 1 : 1 (0 : 1) (CSR) Murray (48.); Petakovic (6.) Schottland: Younger, Caldow, Hewie, Turnbull, Evans, Cowie, 08.06.1958, Malmö (Malmö Stadion), 31.156 Leggat, Murray, Mudie, Collins, Imlach. Trainer: Walker (SCO) DEUTSCHLAND – ARGENTINIEN 3 : 1 (2 : 1) Jugoslawien: Beara, Sijakovic, Crnkovic, Krstic, Zebec, Rahn (32.,89.), Seeler (42.); Corbatta (3.) Boskov, Petakovic, Veselinovic, Milutinovic, Sekularac, Rajkov. Deutschland: Herkenrath, Stollenwerk, Juskowiak, Eckel, Trainer: Tirnanic (YUG) Erhardt, Szymaniak, Rahn, F.Walter, Seeler, Schmidt, Schäfer. Trainer: Herberger (GER) 08.06.1958, Norrköping (Idrottsparken), 16.518 Argentinien: Carrizo, Lombardo, Vairo, Rossi, Dellacha, FRANKREICH – PARAGUAY 7 : 3 (2 : 2) Varacka, Corbatta, Prado, Menendez, Rojas, O.Cruz. Trainer: Fontaine (24.,30.,67.), Piantoni (52.), Kopa (68.), Stabile (ARG) Wisnieski (61.), Vincent (84.); Amarilla (20.,45./E), Romero (50.) 11.06.1958, Halmstad (Örjans Vall), 14.174 Frankreich: Remetter, Kaelbel, Lerond, Penverne, Jonquet, ARGENTINIEN – NORDIRLAND 3 : 1 (1 : 1) Marcel, Wisnieski, Fontaine, Kopa, Piantoni, Vincent. Trainer: Corbatta (38./E), Menendez (55.), Avio (60.); Batteux (FRA) McParland (3.) Paraguay: Mageregger, Arevalo, Miranda, Achucaro, Lezcano, Argentinien: Carrizo, Lombardo, Vairo, Rossi, Dellacha, Villalba, Agüero, Parodi, Romero, Re, Amarilla. -

Introduction What’S Race Got to Do with It? Postwar German History in Context

After the Nazi Racial State: Difference and Democracy in Germany and Europe Rita Chin, Heide Fehrenbach, Geoff Eley, and Atina Grossmann http://www.press.umich.edu/titleDetailDesc.do?id=354212 The University of Michigan Press, 2009. Introduction What’s Race Got to Do With It? Postwar German History in Context Rita Chin and Heide Fehrenbach In June 2006, just prior to the start of the World Cup in Germany, the New York Times ran a front-page story on a “surge in racist mood” among Germans attending soccer events and anxious of‹cials’ efforts to discour- age public displays of racism before a global audience. The article led with the recent experience of Nigerian forward Adebowale Ogungbure, who, af- ter playing a match in the eastern German city of Halle, was “spat upon, jeered with racial remarks, and mocked with monkey noises” as he tried to exit the ‹eld. “In rebuke, he placed two ‹ngers under his nose to simulate a Hitler mustache and thrust his arm in a Nazi salute.”1 Although the press report suggested the contrary, the racist behavior directed at Ogungbure was hardly resurgent or unique. Spitting, slurs, and offensive stereotypes have a long tradition in the German—and broader Euro-American—racist repertoire. Ogungbure’s wordless gesture, more- over, gave the lie to racism as a worrisome product of the New Europe or even the new Germany. Rather, his mimicry ef‹ciently suggested continu- ity with a longer legacy of racist brutality reaching back to the Third Reich. In effect, his response to the antiblack bigotry of German soccer fans was accusatory and genealogically precise: it screamed “Nazi!” and la- beled their actions recidivist holdovers from a fanatical fascist past. -

Research Article Automated Region Extraction from Thermal Images for Peripheral Vascular Disease Monitoring

Hindawi Journal of Healthcare Engineering Volume 2018, Article ID 5092064, 14 pages https://doi.org/10.1155/2018/5092064 Research Article Automated Region Extraction from Thermal Images for Peripheral Vascular Disease Monitoring Jean Gauci ,1 Owen Falzon ,1 Cynthia Formosa ,2 Alfred Gatt ,2 Christian Ellul,2 Stephen Mizzi ,2 Anabelle Mizzi ,2 Cassandra Sturgeon Delia,3 Kevin Cassar,3 Nachiappan Chockalingam ,4 and Kenneth P. Camilleri 1 1Centre for Biomedical Cybernetics, University of Malta, Msida MSD2080, Malta 2Department of Podiatry, University of Malta, Msida MSD2080, Malta 3Department of Surgery, University of Malta, Msida MSD2080, Malta 4Faculty of Health Sciences, Staffordshire University, Staffordshire ST4 2DE, UK Correspondence should be addressed to Jean Gauci; [email protected] Received 18 June 2018; Revised 26 October 2018; Accepted 15 November 2018; Published 13 December 2018 Guest Editor: Orazio Gambino Copyright © 2018 Jean Gauci et al. )is is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. )is work develops a method for automatically extracting temperature data from prespecified anatomical regions of interest from thermal images of human hands, feet, and shins for the monitoring of peripheral arterial disease in diabetic patients. Binarisation, morphological operations, and geometric transformations are applied in cascade to automatically extract the required data from 44 predefined regions of interest. )e implemented algorithms for region extraction were tested on data from 395 participants. A correct extraction in around 90% of the images was achieved. )e process of automatically extracting 44 regions of interest was performed in a total computation time of approximately 1 minute, a substantial improvement over 10 minutes it took for a corresponding manual extraction of the regions by a trained individual. -

Drome De ROSENTHAL (II) 14944 Rc)SSLE's Syndrome

ROSSLE'S 14944-14967 Saccharomyces halluzinatorisches Angst-Syndrom) / syn 14954 rules, pregnancy control / Schwanger drome de ROSENTHAL (II) schaftskontrollregeln f (1. moglichst nicht 14944 Rc)SSLE'S syndrome / ROSSLE' Syndrom (Se invasiv [Ultraschall], 2. nur mit kurzlebigen xogener Kleinwuchs) / nanisme sexoge Radionukliden, vor allem zur Diagnose der nique Nieren- und Plazentafunktion, erst ab 3. 14945 rotation, chromosomal / Rotation, chromo Trimenon [JANISCH]) / regles de controle de somale f (in Bivalenten mit Chiasma zwi grossesse f schen Diplotan und Diakinese eintretende 14955 rules, sense for / Gefuhl fur Regeln n Formverandrung) / rotation chromosomi (psych.) / regles, sens pour m quef 14956 ruling forecast; science forecasting / Richtli 14946 round pronator syndrome / Pronator-teres nienprognose; Wissenschaftsprognose f / Syndrom (Schwache in den langen Finger prevision directrice; prevision scientifique f beugem) / syndrome de pronateur rond 14957 rumors / Geriichte n (konnen aus Traumen 14947 ROVIRALTA'S syndrome / ROVIRALTA' Syn entstehen) / rumeurs f drom (Pylorusstenose und Hiatushemie 14958 running, dancing / Laufen, tanzerisches n mit Magenektopie beim Saugling) / syn (tagliches ohne Leistungsdruck bis zur Er drome phrenopylorique (ROVIRALTA) miidung, besser als Radfahren, Schwim 14948 ROWLEY'S syndrome / ROWLEY' Syndrom men, Reiten, halt aerobe Kapazitat kon (SchwerhOrigkeit mit Halsfisteln) / syn stant, eroffnet Kollateralen und vermehrt drome de ROWLEY Zahl und GroBe der Mitochondrien) / cou 14949 ROWLEy-ROSENBERG syndrome / ROWLEY rir dansant m ROSENBERG' Syndrom (Gestorte Riickab 14959 rupture of the bladder / Blaseruptur f(klin. sorption fast aller Aminosauren) / syn Leitsymptom: blutige Dysurie; sichre Dia drome de ROWLEy-ROSENBERG gnose: Zystographie mit Kontrastmittel, 14950 rubb~~g, emotional/ Reibung, emotionale f wenn nicht moglich, Probelaparotomie und (bei UbervOlkrung groBres Problem als bei jeder gesicherten Ruptur sofortige Op. -

50 Jahre Das Aktuelle Sportstudio Mit Katrin Müller-Hohenstein, Michael Steinbrecher Und Sven Voss

50 Jahre aktuelles sportstudio Start: 24. August 1963 / Jubiläumssendung: Samstag 10. August 2013, 22.00 Uhr 2 "das aktuelle sportstudio" – seit 50 Jahren ein Treffer Vorwort von Dr. Peter Frey 3 Eine Institution wird 50 Vorwort von Dieter Gruschwitz 4 50 Jahre "das aktuelle sportstudio" Die Jubiläumssendung am 10. August 2013 4 Drei unten, drei oben 50 Jahre "das aktuelle sportstudio" 10 Wer erfand die ZDF-Torwand? 14 Von Pfostenbrüchen und Spielfeldinterviews Rolf Töpperwien über 50 Jahre Bundesliga und "das aktuelle sportstudio" 17 Prominente gratulieren zum Jubiläum 23 Zahlen, Daten, Fakten Die Moderatoren Die besten Torschützen Die häufigsten Gäste 29 Kontakt ZDF-Pressestelle, Bildhinweis, Impressum z.presse 26. Juni 2013 "das aktuelle sportstudio" – seit 50 Jahren ein Treffer Uhr, Torwand, Titelmelodie: In fünf Jahrzehnten "das aktuelle sport- studio" drei unverwechselbare Merkmale im Programm des ZDF an nahezu jedem Samstagabend. Ein einmaliges Format, das die Ent- wicklung des Sports und des Fernsehens wie keine andere Sendung aus den schwarz-weiß-Zeiten der frühen 60er Jahre bis in die twit- ternde Gegenwart dokumentiert. Die Gründer schufen 1963 ein Unikat: eine Mischung aus Sport, Information, journalistischer Qualität, Unter- haltung, Gespräch oder Diskussionsrunde. Angepasst an die Gegen- wart ist dies bis heute das Konzept, das die Kollegen aus Redaktion, Produktion und Technik Woche für Woche im Studio 3 auf dem Main- zer Lerchenberg umsetzen und das im Schnitt von mehr als zwei Millionen Menschen verfolgt wird. Viele Köpfe haben dem "sportstudio" ein Gesicht gegeben. Harry Valérien, Wim Thoelke oder Dieter Kürten – die (Groß-)Väter der deut- schen Sportmoderation. Ob in, vor oder hinter den Kulissen – es gab und gibt stetige Veränderungen in einer sich immer rasanter drehen- den Sportwelt. -

Animatronic Wireless Hand

ANIMATRONIC WIRELESS HAND A PROJECT REPORT Submitted by J. JANET M. KAVITHA R. KIRAN CHANDER in partial fulfillment for the award of the degree of BACHELOR OF ENGINEERING IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EASWARI ENGINEERING COLLEGE, CHENNAI-89 ANNA UNIVERSITY: CHENNAI-600 025 APRIL 2019 ii ANNA UNIVERSITY: CHENNAI 600 025 BONAFIDE CERTIFICATE Certified that this project report “ANIMATRONIC WIRELESS HAND” is the bonafide work of “J.JANET (310615105030), M.KAVITHA (310615105033) and R.KIRAN CHANDER (310615105035)” who carried out the project work under my supervision. SIGNATURE SIGNATURE Dr.E.KALIAPPAN,M.Tech., Ph.D., Ms.B.PONKARTHIKA,M.E., HEAD OF THE DEPARTMENT SUPERVISOR ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND DEPARTMENT OF ELECRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ELECTRONICS ENGINEERING EASWARI ENGINEERING COLLEGE EASWARI ENGINEERING COLLEGE RAMAPURAM - 600089 RAMAPURAM – 600089 Submitted for the University examination held for project work at Easwari Engineering College on ……………………… INTERNAL EXAMINER EXTERNAL EXAMINER iii ACKNOWLEDGEMENT We would like to express our sincere thanks to our respected chairman, Dr. R. SHIVAKUMAR, M.D., Ph.D., for providing us with requisite infrastructure throughout the course. We would like to express our sincere thanks to our beloved Principal Dr. K. KATHIRAVAN, M.Tech., Ph.D., for his encouragement. We are highly indebted to the Department of Electrical and Electronics Engineering for providing all the facilities for the successful completion of the project. With a deep sense of gratitude, we would like to sincerely thank our Head of the Department Dr.E.KALIAPPAN, M.Tech., Ph.D., for his constant support, encouragement and valuable guidance for our project work. We are extremely grateful to our project supervisor Ms.B.PONKARTHIKA M.E., Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering for her consent guidance, suggestions and kind help in bringing out this project within scheduled time frame. -

Deutschlandradio Kultur Nachspiel 20.5.2007 Saubermann Und Beichtvater - Der Zeugwart Als Des Fußballs Treuester Diener

COPYRIGHT: COPYRIGHT DiesesDieses Manuskript Manuskript ist urheberrechtlich ist urheberrechtlich geschützt. geschützt. Es darf E ohnes darf Genehmigung ohne Genehmigung nicht verwertet nicht werden.verwertet Insbesondere werden. darf Insbesondere es nicht ganz darf oder es teilwe nicht iseganz oder oder in Auszügen teilweise oderabgeschrieben in Auszügen oder in sonstigerabgeschrieben Weise vervielfältigtoder in sonstiger werden. Weise Für vervielfältigRundfunkzwecket werden. darf dasFür Manuskript Rundfunkzwecke nur mit Genehmigungdarf das Manuskript von DeutschlandRadio nur mit Genehmigung / Funkhaus Berlin von Deutsch benutzt landradiowerden. Kultur benutzt werden. Deutschlandradio Kultur Nachspiel 20.5.2007 Saubermann und Beichtvater - der Zeugwart als des Fußballs treuester Diener - von Dieter Jandt Atmo 1: Schlagermusik aus einem Kofferradio, es hallt ein wenig, dazu ein paar Geräusche, dass jemand werkelt einen Moment freistehen lassen, weiter folgend unterlegen: 1. O-Ton: Mille Gorgas, Zeugwart Hannover 96 3:00:03 Je, ne, du musst mich fragen, du musst mich fragen, was ich denn jetzt hier mache. Jetzt werden grad die Trikots beflockt oder was. // Stanzgeräusch 2. O-Ton: Volker Hartjens, Zeugwart 1. FC Köln 4:08:00 Der braucht immer ziemlich viele Klamotten, die warm halten, das muss immer da liegen, paar Rollis oder Unterziehwäsche … 3. O-Ton: Rosemarie Chojnacki 7:04:02 Nee, datt haben wir nicht, nein. // Nee datt sind eigentlich nur die Trikots. Nur die Trikots, die gewaschen werden, wenn datt Spiel zu Ende ist zum Wochenende. Sonst machen die Mädels ihre privaten Sachen, // alles selber zu Hause. Atmo Kreuzblende in: Atmo 2: 2 laufende Waschmaschinen bei Hannover 96 2:00:00 einen Moment freistehen lassen, weiter folgend unterlegen: 2 Sprecher: Oft sind sie auf Mannschaftsfotos nicht zu sehen. -

HTTP: IIS "Propfind" Rem HTTP:IIS:PROPFIND Minor Medium

HTTP: IIS "propfind"HTTP:IIS:PROPFIND RemoteMinor DoS medium CVE-2003-0226 7735 HTTP: IkonboardHTTP:CGI:IKONBOARD-BADCOOKIE IllegalMinor Cookie Languagemedium 7361 HTTP: WindowsHTTP:IIS:NSIISLOG-OF Media CriticalServices NSIISlog.DLLcritical BufferCVE-2003-0349 Overflow 8035 MS-RPC: DCOMMS-RPC:DCOM:EXPLOIT ExploitCritical critical CVE-2003-0352 8205 HTTP: WinHelp32.exeHTTP:STC:WINHELP32-OF2 RemoteMinor Buffermedium Overrun CVE-2002-0823(2) 4857 TROJAN: BackTROJAN:BACKORIFICE:BO2K-CONNECT Orifice 2000Major Client Connectionhigh CVE-1999-0660 1648 HTTP: FrontpageHTTP:FRONTPAGE:FP30REG.DLL-OF fp30reg.dllCritical Overflowcritical CVE-2003-0822 9007 SCAN: IIS EnumerationSCAN:II:IIS-ISAPI-ENUMInfo info P2P: DC: DirectP2P:DC:HUB-LOGIN ConnectInfo Plus Plus Clientinfo Hub Login TROJAN: AOLTROJAN:MISC:AOLADMIN-SRV-RESP Admin ServerMajor Responsehigh CVE-1999-0660 TROJAN: DigitalTROJAN:MISC:ROOTBEER-CLIENT RootbeerMinor Client Connectmedium CVE-1999-0660 HTTP: OfficeHTTP:STC:DL:OFFICEART-PROP Art PropertyMajor Table Bufferhigh OverflowCVE-2009-2528 36650 HTTP: AXIS CommunicationsHTTP:STC:ACTIVEX:AXIS-CAMERAMajor Camerahigh Control (AxisCamControl.ocx)CVE-2008-5260 33408 Unsafe ActiveX Control LDAP: IpswitchLDAP:OVERFLOW:IMAIL-ASN1 IMail LDAPMajor Daemonhigh Remote BufferCVE-2004-0297 Overflow 9682 HTTP: AnyformHTTP:CGI:ANYFORM-SEMICOLON SemicolonMajor high CVE-1999-0066 719 HTTP: Mini HTTP:CGI:W3-MSQL-FILE-DISCLSRSQL w3-msqlMinor File View mediumDisclosure CVE-2000-0012 898 HTTP: IIS MFCHTTP:IIS:MFC-EXT-OF ISAPI FrameworkMajor Overflowhigh (via