Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati – 561 – Epoca Sia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mandatory Data Retention by the Backdoor

statewatch monitoring the state and civil liberties in the UK and Europe vol 12 no 6 November-December 2002 Mandatory data retention by the backdoor EU: The majority of member states are adopting mandatory data retention and favour an EU-wide measure UK: Telecommunications surveillance has more than doubled under the Labour government A special analysis on the surveillance of telecommunications by states have, or are planning to, introduce mandatory data Statewatch shows that: i) the authorised surveillance in England, retention (only two member states appear to be resisting this Wales and Scotland has more than doubled since the Labour move). In due course it can be expected that a "harmonising" EU government came to power in 1997; ii) mandatory data retention measure will follow. is so far being introduced at national level in 9 out of 15 EU members states and 10 out of 15 favour a binding EU Framework Terrorism pretext for mandatory data retention Decision; iii) the introduction in the EU of the mandatory Mandatory data retention had been demanded by EU law retention of telecommunications data (ie: keeping details of all enforcement agencies and discussed in the EU working parties phone-calls, mobile phone calls and location, faxes, e-mails and and international fora for several years prior to 11 September internet usage of the whole population of Europe for at least 12 2000. On 20 September 2001 the EU Justice and Home Affairs months) is intended to combat crime in general. Council put it to the top of the agenda as one of the measures to combat terrorism. -

CARMINE PECORELLI E LA SUA ATTIVITA' La Morte Violenta Di Una Persona, a Meno Che L'uccisione Non Sia Frutto Di Un Raptus Im

CARMINE PECORELLI E LA SUA ATTIVITA’ La morte violenta di una persona, a meno che l’uccisione non sia frutto di un raptus improvviso o di una malattia mentale, trova la sua ragione d’essere in motivazioni profonde che sono inscindibilmente legati alla persona dell’ucciso. Necessariamente quindi per individuare i suoi assassini deve analizzarsi la personalità di Carmine Pecorelli nella molteplicità dei suoi rapporti interpersonali, siano essi di natura privata o collegati alla sua attività nelle varie forme in cui essa si è manifestata. Solo comprendendo la sua personalità è possibile trovare la causa della sua uccisione. E’ necessario, quindi, analizzare, anche se brevemente, la personalità e la attività di Carmine Pecorelli per capire la causa della sua morte. Le fonti di prova sul punto permettono di affermare che Carmine Pecorelli ha partecipato con fervore alla vita sociale e politica del paese. Egli, infatti, alla giovane età di sedici anni si è arruolato volontario per combattere la seconda guerra mondiale a fianco degli alleati e contro i tedeschi, successivamente, benché svolgesse la professione forense come avvocato civilista, con specializzazione in diritto fallimentare, ha sentito il bisogno di un maggiore impegno nella vita politica e, lasciata la professione forense, si è dedicato alla attività giornalistica fondando, con un intermezzo durante il quale egli è stato portavoce del ministro Sullo, l’agenzia di stampa OP che nel marzo 1978 si è trasformata in rivista settimanale. Della sua partecipazione alla vita sociale e politica ne è esempio il giudizio che di lui ha dato nel corso del processo l’avvocato Sebastiani che, nel riferire delle minacce subite da Pecorelli (sul punto si tornerà tra breve), espressamente dichiara: “era un uomo, per me era un coraggioso votato a tutto, tant’è che nei processi per diffamazione a mezzo stampa nessun giornalista ha affrontato il dibattimento perché nessuno poteva dimostrare che era un ricattatore” Il giudizio espresso da Sebastiani porta all’esame della attività di Carmine Pecorelli. -

Tommaso Buscetta Sul Caso Moro E Sull’Omicidio Del Giornalista Carmine Pecorelli

CAPITOLO X LE DICHIARAZIONI DI TOMMASO BUSCETTA SUL CASO MORO E SULL’OMICIDIO DEL GIORNALISTA CARMINE PECORELLI Nel corso del gia’ citato interrogatorio reso al P.M. di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti il 6 aprile 1993, Tommaso Buscetta, oltre a riferire quanto a sua conoscenza sul Sen.Andreotti in riferimento al caso gia’ esaminato del processo Rimi, rivelava ulteriori circostanze riguardanti l’odierno imputato in relazione a vicende delittuose della massima gravita’ avvenute verso la fine degli anni 70. Dal complesso di tali dichiarazioni emergeva invero un presunto intreccio tra i segreti del caso Moro – conclusosi tragicamente con l’uccisione dello statista da parte delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 - ed i delitti del giornalista Carmine Pecorelli (commesso in Roma il 20 marzo 1979) e del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa (consumato in Palermo il 3 settembre 1982). Nel corso del suddetto interrogatorio il Buscetta infatti riferiva in sintesi che: ¥ il "referente politico nazionale cui Lima Salvatore si rivolgeva per le questioni di interesse di Cosa Nostra che dovevano trovare una soluzione a Roma era l’onorevole Giulio Andreotti"; ¥ cio’ esso Buscetta aveva sentito in carcere dal 1972 in poi da molti uomini d'onore e gli era stato riferito esplicitamente dai cugini Salvo; ¥ mai l’on.Lima gli aveva riferito alcunche’ sul suo rapporto con l’On.Andreotti "relativamente a Cosa Nostra"; ¥ il livello del rapporto esistente tra Cosa Nostra e l’on.Andreotti poteva comprendersi nel quadro delle vicende riguardanti gli omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa; ¥ con riferimento a quest’ultimo era accaduto nel 1979 che egli, su incarico personale di Stefano Bontate, aveva contattato durante la comune detenzione al carcere di Cuneo il brigatista rosso Lauro Azzolini chiedendogli "se le B.R. -

MORO E IL SIGNORE DELL'anello Di Paolo Cucchiarelli

Caso Moro Inchieste e controinchieste Moro e il signore dell’Anello Si chiamava l’Anello. Era una struttura dei servizi segreti mai scoperta prima. Oggi da documenti inediti emerge che gestì il rapimento Cirillo, fece fuggire Kappler. E scoprì il «covo» delle Br, mentre il presidente dc era nelle mani dei terroristi di Paolo Cucchiarelli* È la chiave del caso Moro. Cercata, invano, per anni. Oggi comincia a emergere. E offre nuove spiegazioni non solo di quel sequestro, ma anche di tanti altri affari neri (oscuri) d’Italia. Aiuta a ricomporre i frammenti della tragedia del presidente democristiano, rapito 25 anni fa dalle Brigate rosse, ma anche del caso Cirillo, della fuga di Kappler (il responsabile delle Fosse Ardeatine), di traffici di armi e di petrolio. Dal dopoguerra alla metà degli anni Ottanta ha operato in Italia un superservizio segreto, clandestino, alle dipendenze (informali) dalla presidenza del Consiglio. Nome in codice: l’Anello. Questo superservizio, pochi giorni dopo il rapimento di Moro, individua il «covo» br di via Gradoli, a Roma, comunica la notizia a Giulio Andreotti, presidente del Consiglio, e a un (dolente) Francesco Cossiga, ministro dell’Interno. Ma l’ordine è: restare fermi. «Moro vivo non serve più a nessuno», è la conclusione di Andreotti. L’Anello e le sue attività sono oggetto di un’inchiesta in via di conclusione a Roma. Il pubblico ministero Franco Ionta ha da poco chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare il caso, poiché ormai nessun reato è ipotizzabile o perseguibile, anche perché in molti casi è già scattata la prescrizione. -

The Making of the Padanian Nation: Corruption, Hegemony, Globalization And

The making of the Padanian Nation: Corruption, Hegemony, Globalization and Legitimacy Sinan Celiksu Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 ©2014 Sinan Celiksu All rights reserved ABSTRACT The making of the Padanian Nation: Corruption, Hegemony, Globalization and Legitimacy Sinan Celiksu This dissertation examines the relationship between state failures and state legitimacy in Italy. The study is based on a one-year ethnographic field research in Varese City. The political party Northern League and its followers (Leghisti) has been chosen to observe the state-society relationships. It has been discovered that among others, three factors were instrumental in the process by which the state-society relationships has been deteriorated so as to open the path for an alternative legitimacy claim such as Padanian nationalism. Initially, revelations of political corruption and illegal state practices, failure of the state to address problems related to globalization such as global economic integration and uncontrolled immigration were instrumental. Later, struggle of hegemony and subjugation between the League and the state has been another important cause for deteriorated relationships. This study also provides qualitative data on the processes by which those deteriorated relationships and state failures contributed the rise of xenophobia and suggests that this failures of the state coupled with the problems brought about by the uncontrolled immigration and global economic expansion is likely to open a path for criminalization of both immigrants and local people. Table of Contents LIST OF GRAPHS, IMAGES, AND ILLUSTRATIONS ........................................... -

Il Misterioso Gruppo II P

Il misterioso Gruppo II P Roberto Fagiolo, Chi ha ammazzato Pecorelli. Ombre, sospetti e interrogativi su uno dei grandi misteri della Repubblica, Nutrimenti, euro 18,00 stampa di PAOLO PREZZAVENTO L’omicidio di Mino Pecorelli rimane a tutt’oggi uno dei più inquietanti misteri che hanno funestato la storia d’Italia. Non è esagerato affermare che, se si riuscisse a chiarire una volta per tutte chi furono i mandanti e gli esecutori di questo vero e proprio delitto politico, molti degli intrecci più oscuri della nostra storia patria potrebbero essere risolti. Ecco perché questo nuovo libro del giornalista RAI Roberto Fagiolo (di cui abbiamo già recensito su PULP LIBRI il libro Topografia del caso Moro) dedicato alla vicenda dell’assassinio Pecorelli rappresenta un contributo fondamentale per evidenziare fino a qual punto si sono spinte le indagini su questo delitto e su quale soglia di impunità si sono fermate. In questa storia sono coinvolti tutta una serie di personaggi della politica e dell’imprenditoria che continuano tuttora a condizionare la nostra vita istituzionale. Personaggi che furono in qualche modo implicati nel delitto Pecorelli, ma che non sono mai stati arrestati né tantomeno incriminati. Eppure avevano tutto l’interesse a far fuori questo giornalista scomodo, fondatore della rivista settimanale OP(Osservatorio Politico), che metteva in piazza tutti i segreti più inconfessabili della politica, dell’imprenditoria, dei Servizi Segreti, del Vaticano e perfino della Magistratura. Ma procediamo con ordine. Il 29 Marzo 1976 venne arrestato a Roma Albert Bergamelli, il capo della cosiddetta Banda dei Marsigliesi, in seguito a un’indagine sulla famigerata Anonima Sequestri. -

Signora Lo Jacono, Non È Dato Sapere Da Quale Fonte Risulti Che Il Figlio Della Teste Fosse Candidato Ad Una Carica Politica E

signora Lo Jacono, non è dato sapere da quale fonte risulti che il figlio della teste fosse candidato ad una carica politica e, in secondo luogo, che trattasi di affermazione del tutto sprovvista di logiche argomentazioni e, in sé, poco credibile, essendo inverosimile che una incensurata signora di 69 anni rischi un’accusa di falsa testimonianza e, quel che è peggio, renda dichiarazioni accusatorie, la cui rilevanza per la posizione dell’imputato Andreotti non poteva sfuggirle, al solo fine di procurare pubblicità al figlio, quasi che questo fosse l’unico modo per propagandare efficacemente la candidatura del suo rampollo. Rileva, ancora, la sentenza impugnata che: “Vi sono però sul punto anche le testimonianza di Gioacchino Pennino, socio in affari con Gaetano Sangiorgi in un laboratorio di analisi a Palermo, e Brusca Giovanni, complice nell’uccisione dello zio Ignazio Salvo, i quali riferiscono di avere appreso in circostanze diverse la medesima cosa e cioè che Giulio Andreotti aveva regalato un vassoio di argento per il suo matrimonio, che la polizia lo aveva ricercato ma non lo aveva trovato perché nascosto da Gaetano Sangiorgi. Anche in questo caso le notizie, anche se in situazioni diverse, possono collocarsi a ridosso della perquisizione subìta da Gaetano Sangiorgi anche perché, come riferito dallo stesso Sangiorgi, egli era stato arrestato nel gennaio 1994 in Francia ove si era rifugiato, e le notizie non possono essere state date che tra la fine di luglio 1993 e il gennaio 1994. Esse, poi, sono state date, a parere della corte, oltre che per soddisfare il suo desiderio di apparire “bravo e intelligente”, anche per dare rassicurazioni al suo ambiente mafioso sull’esito della perquisizione subita per la ricerca proprio del regalo ricevuto da Giulio Andreotti. -

Ten Years Italy

Fredrick A. Rothhaar FARO IV From the series MANAGEMENT – MY LIFE Managing Director Behind Bars TEN YEARS ITALY Rick’s Publishing Budapest TABLE OF CON T EN T S • PREFACE ..........................................................................................5 A REAL ITALIAN ..............................................................................7 FARO‘S JOURNEY TO ITALY ...........................................................11 BEAUTIFUL VERONA .....................................................................17 TASTY VERONA .............................................................................21 THE TROJAN HORSE .....................................................................25 ITALY IN UPHEAVAL .......................................................................33 A STORY FROM MOGADISHU ......................................................41 THE SALE OF A COMPANY ............................................................43 THE NEW BOSS ............................................................................49 PANDORA’S BOX ...........................................................................51 THE TAMING OF THE FIELD STAFF ..............................................55 THE TEMPORARY INJUNCTION OF MONTINI TROTTI ..................59 THE PROSECUTION .......................................................................61 THE STAFF’S BETRAYAL ................................................................63 A STORY FROM PALERMO ............................................................65 -

Processo Pecorelli

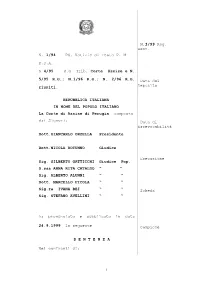

N.3/99 Reg. sent. N. 1/94 RG. Notizie di reato P. M D.D.A. N 4/95 R.G. Trib. Corte Assise e N. 5/95 R.G.; N.1/96 R.G.; N. 2/96 R.G. Data del riuniti. Deposito REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Assise di Perugia composto dai Signori: Data di irrevocabilità Dott.GIANCARLO ORZELLA Presidente Dott.NICOLA ROTUNNO Giudice Esecuzione Sig. GILBERTO GATTICCHI Giudice Pop. D.ssa ANNA RITA CATALDO “ “ Sig. ALBERTO ALUNNI “ “ Dott. MARCELLO FICOLA “ “ Sig.ra IVANA BEI “ “ Scheda Sig. STEFANO AVELLINI “ “ ha pronunciato e pubblicato in data 24.9.1999 la seguente Campione S E N T E N Z A Nei confronti di: 1 1) CALO’ Giuseppe, nato a Palermo il 30.9.1951, ivi residente P.zza Giuseppe Verdi, 6; attualmente detenuto p.a.c. presso Casa Reclusione di Spoleto. - Rinunciante a comparire – DIFENSORI DI FIDUCIA: Avv. Rosa CONTI del Foro di Perugia e Avv. Corrado OLIVIERO del Foro di Roma sostituito in udienza dall’Avv. Walter BISCOTTI del Foro di Perugia; 2) ANDREOTTI Giulio, nato a Roma il 14.1.1919 elettt.te domiciliato c/o lo studio del difensore Avv. Franco Coppi in Roma Via Arno, 21 - libero non comparso – (già presente all’ud. del 11.4.1996) DIFENSORI DI FIDUCIA: Avv. Franco COPPI del Foro di Roma sostituito in udienza dall’Avv. Giovanni BELLINI del Foro di Perugia e Avv. Odoardo ASCARI del Foro di Modena sostituito in udienza daal’Avv.Stelio ZAGANELLI del Foro di Perugia. 3) VITALONE Claudio, nato a Reggio Calabria il 7.7.1936 elett.te domiciliato c/o lo studio del difensore Avv. -

Brigate Rosse

Brigate rosse caso Moro AB DIK-260T. AB DIK-260T, stampante (stampatrice) proveniente dagli uffici del Sismi (già in uso presso il RUS, Raggruppamento Unità Speciali dell’Esercito) utilizzata dai terroristi delle Brigate rosse durante la prigionia di Aldo Moro I16995 - ALGRANATI RITA, agguato via Mario Fani: staffetta. Rita Algranati, terrorista delle Brigate rosse: partecipazione col ruolo di staffetta all’agguato compiuto in via Mario fani il 16 marzo 1978 I16996 - ALGRANATI RITA, brigatista rossa: contatti col SISDE. Alessio Casimirri e Rita Algranati, terroristi delle Brigate rosse resisi latitanti all’estero (Nicaragua) e protetti dal SISMI I16997 - ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro ed esecutivo di unità nazionale: i governi Andreotti “ter” e “quater”. Governi Andreotti ter e quater: marzo 1978, periodo coincidente col sequestro del presidente della Democrazia cristiana (DC) Aldo Moro I16998 - ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro e governo di unità nazionale. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri nel governo di unità nazionale (1978) I16999 - ANDREOTTI GIULIO, sequestro Moro. Sequestro e assassinio del presidente della DC Aldo Moro: Giulio Andreotti, le Brigate rosse e il Vaticano I17000 - ARIATA MARIO. Mario Ariata, estremista di sinistra I17001 - AUTOVETTURE BLINDATE. Autovetture blindate per il trasporto di personalità a rischio attentati: 28+3 I17002 – BALZERANI BARBARA, caso Moro: libro “Compagna luna”. Barbara Balzerani, terrorista delle Brigate Rosse autrice del libro sul caso Moro (sequestro e assassinio) intitolato “Compagna luna” I17003 - BARBAGIA ROSSA, deposito armi per conto delle Brigate rosse. Barbagia rossa, gruppo armato dell’estrema sinistra indipendentista sarda: custodia di armi per conto dell’organizzazione terroristica Brigate rosse I17004 - BARBARO DINO. Dino Barbaro, “l’uomo dal cappotto di cammello” presente in via Mario Fani immediatamente dopo l’agguato brigatista alla scorta dell’Onorevole Aldo Moro I17005 - BISCIONE FRANCESCO MARIA, storico: caso Moro. -

Pecorelli, Dalla Chiesa E Moro: Un Intreccio Da Rivedere

Il delitto Pecorelli Inchieste e controinchieste Pecorelli, Dalla Chiesa e Moro: un intreccio da rivedere Il lungo saggio che pubblichiamo è stato scritto da Vladimiro Satta, un’archivista del Senato che si è a lungo cimentato in tentativi gratuiti, peraltro miseramente falliti, di smontare i misteri che circondano molte delle vicende italiane del dopoguerra. Satta, capace sul piano della ricerca storica, ma povero di strumenti critici e di cognizioni politiche, appartiene - sia detto senza offesa e con il massimo rispetto - a quella schiera di pseudo “anime candide” che accusano di dietrologia chiunque non si accontenti delle verità ufficiali e che - come lui fa di solito - rifiutano di appiattirsi su verità di comodo. Ciononostante in questo saggio il Satta mostra una insospettata lucidità che, pur portando a conclusioni banali e minimaliste, rende il suo lavoro degno di considerazione. Ed è per questo che lo pubblichiamo. di Vladimiro Satta La tragica fine del giornalista e direttore della rivista O.P. Carmine (Mino) Pecorelli, assassinato a Roma il 20 marzo 1979, si è trasformata via via in una vicenda di importanza storica a causa degli sviluppi attraversati in sede giudiziaria. Infatti, secondo le parole del teste Tommaso Buscetta, sulle quali si era basata la sentenza di appello emessa nel 2002 dal Tribunale di Perugia, il delitto sarebbe stato strettamente collegato per un verso al caso Moro (1978) e per un altro all'omicidio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (1982)1. 1 Il 6 aprile 1993 l'ex “uomo d'onore” di Cosa Nostra dichiarò testualmente alla magistratura di Palermo: “Secondo quanto mi disse Badalamenti, sembra che Pecorelli stesse appurando ‘cose politiche’ collegate al sequestro Moro. -

MAFIA CAPITALE. ANATOMIA DEI PROTAGONISTI1 Martina Mazzeo

La ricerca 1 MAFIA CAPITALE. ANATOMIA DEI PROTAGONISTI1 Martina Mazzeo Ricostruire le storie dei principali protagonisti di Mafia Capitale e focalizzarne gli intrecci può probabilmente aiutare ad arricchire la conoscenza dello scenario criminale e del sistema di potere messi in luce dall’Operazione Mondo di Mezzo.2 A partire dalla Banda della Magliana, è infatti possibile individuare lo sviluppo a Roma di una storia criminale in cui si affollano, si ripropongono e si rigenerano in modo ininterrotto ambienti, attori e metodi, talora corruttivi, talora mafiosi, spesso efficacemente miscelati, e riconoscere la presenza retrostante di un humus in grado di riprodursi con continuità. Pertanto, proprio cercando di cogliere gli elementi di questa continuità, si proporrà un’analisi di Mafia Capitale che cerchi di catturare le diverse soggettività e di comprendere l’orientamento all’azione dei vari protagonisti. Per meglio soddisfare tale obiettivo, si considereranno separatamente due sistemi d’azione, quello criminale e quello imprenditoriale, tra loro comunicanti. Come anticipato da Nando dalla Chiesa,3 il network denominato Mafia Capitale si articola in una composita serie di attori, individuali e collettivi, operanti sul territorio di Roma Capitale, entro i confini del Grande Raccordo Anulare e nel contesto di Ostia (X Municipio). Sul piano degli attori individuali, spiccano le figure di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi: il rapporto che intercorre tra i due rappresenta “il centro del centro” su cui si regge la complessa organizzazione di Mafia Capitale. Bisogna poi considerare l’intervento di una quota di “popolazione influente”: non solo criminali in senso proprio, quindi, ma anche personale politico, 1 Come è ovvio, tutte le persone indagate qui citate sono da considerare non colpevoli sino a sentenza definitiva.