AGE Rapport 2011 5

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Actes Colloque Chasse.Pdf

FONDATION MUSÉE DE LA CHASSE ACTES DE COLLOQUE FRANÇOIS SOMMER ET DE LA NATURE SYMPOSIUM PROCEEDINGS RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 62, RUE DES ARCHIVES DÉCRET DU 30-11-1966 75003 PARIS, FRANCE 19 & 20 MARS 2015 WWW.CHASSENATURE.ORG EXPOSER LA CHASSE ? EXHIBITING HUNTING? SYNTHÈSE DU COLLOQUE À travers le monde, de nombreux musées sont consacrés à la chasse. La nature de leurs collections comme leur agencement muséographique expriment différentes conceptions de la relation de l’homme à l’animal sauvage. Si leurs concepteurs poursuivent des fins artistiques, naturalistes ou ethnographiques, la perception du visiteur est influencée par sa sensibilité et le rapport qu’il entretient lui-même à la chasse. Alors que la chasse est aujourd’hui de moins en moins familière, il peut s’avérer nécessaire d’adapter l’agencement des collections ainsi que les dispositifs d’interprétation afin de pallier la méconnaissance du public. « Exposer la chasse ? » constitue l’un des aboutissements du projet initial de la division Culture du C.I.C. (conseil international de la chasse et de la conservation du gibier - présidée par Alexandre Poniatowski) de réactualiser l’Annuaire des musées de chasse dans le monde édité en 1975. Le colloque, organisé par la Fondation François Sommer pour la chasse et la nature en collaboration avec le C.I.C. est placé sous l’autorité d’un comité scientifique composé de Claude d’Anthenaise (directeur du musée de la Chasse et de la Nature), d’Yves Bergeron (professeur de muséologie et de patrimoine à l’Université du Québec à Montréal), de Sergio Dalla Bernardina (professeur d’ethnologie à l’Université de Bretagne occidentale), de Philippe Descola (anthropologue et professeur au Collège de France) et de Nélia Dias (professeur au département d’anthropologie de l’université de Lisbonne). -

German History Reflected

The Detlev Rohwedder Building German history reflected GFE = 1/2 Formathöhe The Detlev Rohwedder Building German history reflected Contents 3 Introduction 44 Reunification and Change 46 The euphoria of unity 4 The Reich Aviation Ministry 48 A tainted place 50 The Treuhandanstalt 6 Inception 53 The architecture of reunification 10 The nerve centre of power 56 In conversation with 14 Courage to resist: the Rote Kapelle Hans-Michael Meyer-Sebastian 18 Architecture under the Nazis 58 The Federal Ministry of Finance 22 The House of Ministries 60 A living place today 24 The changing face of a colossus 64 Experiencing and creating history 28 The government clashes with the people 66 How do you feel about working in this building? 32 Socialist aspirations meet social reality 69 A stroll along Wilhelmstrasse 34 Isolation and separation 36 Escape from the state 38 New paths and a dead-end 72 Chronicle of the Detlev Rohwedder Building 40 Architecture after the war – 77 Further reading a building is transformed 79 Imprint 42 In conversation with Jürgen Dröse 2 Contents Introduction The Detlev Rohwedder Building, home to Germany’s the House of Ministries, foreshadowing the country- Federal Ministry of Finance since 1999, bears wide uprising on 17 June. Eight years later, the Berlin witness to the upheavals of recent German history Wall began to cast its shadow just a few steps away. like almost no other structure. After reunification, the Treuhandanstalt, the body Constructed as the Reich Aviation Ministry, the charged with the GDR’s financial liquidation, moved vast site was the nerve centre of power under into the building. -

2009 6 N.Roseau, L'espace Aér

(! ?»8FC4684uE<8A8G?8F9BE@8F 6BAG8@CBE4<A8F78?4I<??8 A4G;4?<8EBF84H Au début du vingtième siècle, deux nouveaux instruments de déplacement font leur apparition, l’automobile et l’avion. Même si l’avion est réservé aux pionniers de l’air, nombreux sont ceux qui considèrent que cette inven- tion peut révolutionner la mobilité et la perception de l’espace. Les espoirs qui accompagnent sa naissance témoignent d’une grande con!ance dans l’avenir. Des perspectives sont alors ouvertes aux urbanistes, qui vont capter les attributs aériens : la conquête de l’espace aérien et la colonisation des hauteurs, la fascination pour l’instantanéité du déplacement, le désir de pureté et de détachement. Peu à peu, la thématique aérienne fait une entrée remarquée dans l’imaginaire urbain. Les images produites révèlent souvent l’absence relative d’une infrastructure médiatrice entre l’avion et la ville. Dé!ant la pesanteur et les hauteurs, compri- mant un peu plus l’espace-temps, l’avion semble pouvoir s’en affranchir et arriver directement en ville. Il ne nécessite pas de réseau physique spéci!que, et l’objet est suf!samment compact pour que certains visionnaires puissent l’imaginer se poser n’importe où. La notion d’aéroport n’apparaît d’ailleurs qu’à la !n des années 20, n’empêchant pas la poursuite des ré"exions sur 82 ?¹8FC4684uE<8A8G?8F9BE@8F6BAG8@CBE4<A8F78?4I<??8 l’accueil de l’avion en ville, comme l’atteste par exemple, le projet d’Aéroparis proposé en 1932 par André Lurçat sur l’Ile aux Cygnes1. -

2500 1534 2.1 Million 2.3 Billion 13 3

AUTHOR: KEVIN KERWAN BERLIN AIRLIFT LICENSE TYPE: FOOD The Berlin Blockade prevented the Western Allies from delivering the necessary food to the citizens of Berlin. There last chance to save the city from Soviet control was to go to the air, in the form of the Berlin Airlift. BERLINERS IN NEED OF AID DAILY FOOD DEMAND IN TONS 2.1 MILLION 1534 TOTAL AMOUNT DELIVERED IN TONS DAILY COAL DEMAND IN TONS 2.3 BILLION 2500 RECORD ONE DAY TONNAGE 13 DAILY FOOD RATION TOTAL AMOUNT OF CANDY 3 SALT 2.5% CHEESE 0.5% DEHYDRATED VEGETABLES 9% FRESH YEAST 0.5% WHOLE MILK 0.5% POWDERED MILK 1% COFFEE 1% SUGAR 12% FLOUR & WHEAT 42% DEHYDRATED POTATOES 12% CEREAL 8% MEAT & FISH 7% FAT 4% AUTHOR: KEVIN KERWAN BERLIN AIRLIFT LICENSE TYPE: FLIGHT DAYS OF AIRLIFT Regarded as the greatest humanitarian aviation event in history, the Western Allies were respon- sible for providing support to the city of Berlin during the entirety of the Berlin Blockade. The operation required cooperation between the Americans, British, and Germans. Three 20-mile wide air corridors provided the necessary routes in and out of the city. 461 # OF AIRCRAFTS USED TOTAL FLIGHTS 692 PLANE CAPACITIES 277,569 (TONS) AIRMILES TRAVELLED C-47 SKYTRAIN 3.5 C-54 SKYMASTER 92 MILLION 10 TOTAL COST C-74 GLOBEMASTER 25 C-54 STRATOFREIGHTER $4.9 BILLION 28 CRASHES KEY PLAYERS GENERAL LUCAS CLAY 25 LT. GENERAL WILLIAM H. TUNNEL FATALITIES 101 JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER AUTHOR: KEVIN KERWAN BERLIN AIRLIFT LICENSE TYPE: THE CORRIDORS BERLIN TEMPELHOF Fassberg GERMANY ERNST SAGEBIEL BERLIN, GERMANY Brunswick 1941 AIRPORT After the end of World War II, Germany was divided into four sectors, controlled by the United States, Great Britain, France, and the Soviet Union. -

Berlin Tempelhof: from Heritage Site to Creative Industry Hub? Dagmar

Print: ISBN 978-1-78969-873-2 Online: ISSN 2531-8810 EX NOVO Journal of Archaeology, Volume 5, December 2020: 79-91 79 Published Online: Dec 2020 Berlin Tempelhof: From Heritage Site to Creative Industry Hub? Dagmar Zadrazilova Independent Researcher Abstract Tempelhof Airport in Berlin mirrors the political, social and cultural developments in the capital and - broadly - in the whole country. Tempelhof has witnessed the heyday of the 1920s aviation, figured in the National Socialists’ power politics and acquired a reputable status in the course of the 1948/49 Berlin Airlift. During and after the Cold War, Tempelhof had been functioning as an airport, before it was closed down amidst protests in 2008. Today, the vast grassy airfield is open as a park, whilst various plans are being devised for the future usage of the former airport building. October 2018 marked the 10th anniversary since the air traffic had been discontinued. It is, therefore, an appropriate occasion to look at the Tempelhof case anew. This paper attempts to shed light on how the manifold history and symbolic value of Tempelhof Airport is – or is not – being reflected within the current usage of the site, as well as in various proposals for its future developments, and how the latter correspond to the unique atmosphere of this place. Tempelhof’s rich and unusual history re-emerges in virtually every decision about the future of the site: from the idea to turn the site into an encompassing ‘creative hub,’ to economic questions (making the building more accessible to the public, using the terminal hall and the apron for mass events, and the like), right to the opposition of large groups of locals to the Senate of Berlin’s politics. -

Diss Gradschool Submission

OUTPOST OF FREEDOM: A GERMAN-AMERICAN NETWORK’S CAMPAIGN TO BRING COLD WAR DEMOCRACY TO WEST BERLIN, 1933-72 Scott H. Krause A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2015 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher R. Browning Klaus W. Larres Susan Dabney Pennybacker Donald M. Reid Benjamin Waterhouse © 2015 Scott H. Krause ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Scott H. Krause: Outpost of Freedom: A German-American Network’s Campaign to bring Cold War Democracy to West Berlin, 1933-66 (under the direction of Konrad H. Jarausch) This study explores Berlin’s sudden transformation from the capital of Nazi Germany to bastion of democracy in the Cold War. This project has unearthed how this remarkable development resulted from a transatlantic campaign by liberal American occupation officials, and returned émigrés, or remigrés, of the Marxist Social Democratic Party (SPD). This informal network derived from members of “Neu Beginnen” in American exile. Concentrated in wartime Manhattan, their identity as German socialists remained remarkably durable despite the Nazi persecution they faced and their often-Jewish background. Through their experiences in New Deal America, these self-professed “revolutionary socialists” came to emphasize “anti- totalitarianism,” making them suspicious of Stalinism. Serving in the OSS, leftists such as Hans Hirschfeld forged friendships with American left-wing liberals. These experiences connected a wider network of remigrés and occupiers by forming an epistemic community in postwar Berlin. They recast Berlin’s ruins as “Outpost of Freedom” in the Cold War. -

Pandora 19 Németh István Európa 4 Online.Pdf

A 20. SZÁZAD TITKAI EURÓPA (1900–1945) 4. kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette Németh István Pandora Könyvek 19. kötet A 20. SZÁZAD TITKAI Európa (1900–1945) Történelmi olvasókönyv 4. kötet Szerkesztette: Németh István Szerzők: Arany Éva, Hegedűs István, Kertész István, Németh István Sorozatszerkesztő: Prof. Dr. Mózes Mihály A 20. SZÁZAD TITKAI Európa (1900–1945) 4. kötet Történelmi olvasókönyv Szerkesztette Németh István LÍCEUM KIADÓ Eger, 2013 Es z t E r h á z y Ká r o l y Fő i s K o l a Bö l c s é s z E t t u d o m á n y i Ka r tö r t é n E t t u d o m á n y i in t é z E t ISSN szám 1787-9671 A kiadásért felelős az Eszterházy Károly Főiskola rektora Megjelent a Líceum Kiadó gondozásában Igazgató: Kis-Tóth Lajos Felelős szerkesztő: Zimányi Árpád Műszaki szerkesztő: Bányászi Manuéla Borítóterv: Gembela Zsolt Megjelent: 2013. április Példányszám: 50 Készítette: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdája Felelős vezető: Kérészy László Tartalom Lenin hazautaztatása Oroszországba 1917 tavaszán (Németh István) 6 Lengyelország határainak kijelölése (1918–1923) (Németh István) 45 A sivatagi tengerész (Németh István) 53 Sterilizáció és eutanázia a „Harmadik Birodalomban” (Németh István) 60 Fasizmus és futurizmus (Németh István) 75 Titkos német haderőfejlesztés a weimari köztársaság éveiben (1919–1933) (Németh István) 89 Kim Philby, a szovjet kém (Hegedűs István) 100 A Gestapo arca (Németh István) 108 Gigantikus víziók – építészet a nemzetiszocialista Németországban (Németh István) 144 Olimpiák Németországban 1936 (Németh István) 193 Maratoni futás Berlinben 1936 (Kertész István) 225 A szudétanémetek (Németh István) 237 A népi birodalom álma a „Harmadik Birodalomban” (Németh István) 261 Az SS boszorkányai (Németh István) 284 Józef Piłsudski – államférfi és magánember(Arany Éva) 312 Göring – a „Harmadik Birodalom” napkirálya (Németh István) 318 Himmler – a „Harmadik Birodalom” tömeggyilkosa (Németh István) 338 Heß – a „béke mártírja?” (Németh István) 377 LENIN HAZAUTAZTATÁSA OR O SZ O RSZÁGBA 1917 TAVASZÁN 1914. -

NS-Siedlungen in Wien 7 in Wien NS-Siedlungen LIT Wiener Studienzurzeitgeschichte, Bd.7 Ingeburg Weinberger Ideologietransfer Realisierungen Projekte

WSZ Die nationalsozialistische Wohnbau- und Siedlungspolitik mag 7 zu ihrer Zeit vielen als grundlegende und überzeugende Sozial- maßnahme für das deutsche Volk erschienen sein. Auch die strenge einheitliche Ausrichtung wurde als notwendige fürsor- gerische Maßnahme akzeptiert, um des übermächtigen Woh- nungsproblems Herr zu werden. Die wahren machtpolitischen Absichten, die hinter den angeblich sozialen Maßnahmen stan- den, blieben weitgehend undurchschaut. Das Wohnbauprogramm ist gescheitert. Ein Siedlungskonzept, das der Rüstung diente und den Bevölkerungszuwachs für eine künftige Weltherrschaft garantieren sollte, konnte niemals die versprochene friedliche Zukunft schaffen. Die Siedlungsbewoh- ner mussten mitansehen, wie neue Häuser hingestellt wurden, während gleichzeitig Bomben die eben erst fertiggestellten Gebäude zerstörten. Das erträumte Häuschen war nur um den Preis der Vernichtung anderer zu haben. Dieses Buch legt überzeugend dar, wie der Transfer der national- NS-Siedlungen sozialistischen Ideologie über konzeptuelle Grundlegung, ästhe- tisch-architektonische Leitbilder und sozialpolitische Strategien sowohl in Großprojekten als auch in realisierten Siedlungen im Reichsgau Wien erfolgt ist. Archivalische Quellen, Primärzeug- in Wien Projekte nisse und reiches Bildmaterial begründen die Bewertungen und Realisierungen garantieren die gebotene Sachlichkeit. NS-Siedlungen in Wien Ideologietransfer Ingeburg Weinberger Ingeburg Weinberger Ingeburg Weinberger Wiener Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 7 LIT www.lit-verlag.at LIT LIT -

Plans for Redesigning the Gau Capital Münster

Plans for Redesigning the Gau Capital Münster Lars Laurenz Extended version of a lecture held on 17 June 2017 as part of the 92nd Congress of German scholars of the History of Art in Münster, 15-18 June 2017 Published 2020 on ART-Dok URN: urn:nbn:de:bsz:16-artdok-70148 URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2020/7014 DOI: https://doi.org/10.11588/artdok.00007014 Table of Contents Introduction ................................................................................................................................ 4 1. History and Development ................................................................................................... 6 1.1. Location and Preconditions in Münster ..................................................................... 6 1.2. Emergence of the Lake Aasee and Preceding Development Plans ............................ 7 1.3. Examples of Plans and Hitler’s Role .......................................................................... 7 1.4. Developments in Münster .......................................................................................... 8 2. Basic Planning .................................................................................................................. 10 2.1. Plan Development Stages ......................................................................................... 10 2.2. Conception of Plan F ................................................................................................ 12 2.3. The Model C Architecture ....................................................................................... -

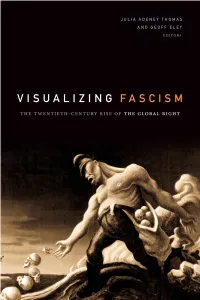

Visualizing FASCISM This Page Intentionally Left Blank Julia Adeney Thomas and Geoff Eley, Editors

Visualizing FASCISM This page intentionally left blank Julia Adeney Thomas and Geoff Eley, Editors Visualizing FASCISM The Twentieth- Century Rise of the Global Right Duke University Press | Durham and London | 2020 © 2020 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid- free paper ∞ Designed by Julienne Alexander / Cover designed by Matthew Tauch Typeset in Minion Pro and Haettenschweiler by Copperline Books Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Eley, Geoff, [date] editor. | Thomas, Julia Adeney, [date] editor. Title: Visualizing fascism : the twentieth-century rise of the global right / Geoff Eley and Julia Adeney Thomas, editors. Description: Durham : Duke University Press, 2020. | Includes bibliographical references and index. Identifiers:lccn 2019023964 (print) lccn 2019023965 (ebook) isbn 9781478003120 (hardback : acid-free paper) isbn 9781478003762 (paperback : acid-free paper) isbn 9781478004387 (ebook) Subjects: lcsh: Fascism—History—20th century. | Fascism and culture. | Fascist aesthetics. Classification:lcc jc481 .v57 2020 (print) | lcc jc481 (ebook) | ddc 704.9/49320533—dc23 lc record available at https://lccn.loc.gov/2019023964 lc ebook record available at https://lccn.loc.gov/2019023965 Cover art: Thomas Hart Benton, The Sowers. © 2019 T. H. and R. P. Benton Testamentary Trusts / UMB Bank Trustee / Licensed by vaga at Artists Rights Society (ARS), NY. This publication is made possible in part by support from the Institute for Scholarship in the Liberal Arts, College of Arts and Letters, University of Notre Dame. CONTENTS ■ Introduction: A Portable Concept of Fascism 1 Julia Adeney Thomas 1 Subjects of a New Visual Order: Fascist Media in 1930s China 21 Maggie Clinton 2 Fascism Carved in Stone: Monuments to Loyal Spirits in Wartime Manchukuo 44 Paul D. -

The Story of Tempelhof

The Story of Tempelhof The grandiose edifice of Tempelhof Airport in Berlin is surely known to the visitors of this web site: its role in the Berlin Airlift of 1948-49 has become legendary, and has been well covered in the literature on the Cold War. In this short article I shall provide a background picture of Tempelhof, focusing on its history and its place within Berlin's urban landscape. The name "Tempelhof" goes back to the Order of the Temple and the associated commandery founded around the year 1200, but its significance for Berliners was really established in the 19th century. The area of what is today the Tempelhof quarter of Berlin (officially the borough of Tempelhof- Schöneberg) became well known thanks to its vast Tempelhof Field (Tempelhofer Feld), made use of by Berliners for weekend strolls, kite-flying, horse riding, sport and a general recuperation from the "madding crowd" of an increasingly industrialized metropolis. The Field was also extensively utilised by the Prussian military and served as a parade ground. With technological advances, the field turned out to be an ideal place not only for aviation pioneers, but also for the large numbers of onlookers who gathered to watch hot- air balloon take-offs, various airship and aviation experiments, as well as the performances of the age's trailblazing pilots. In 1909, visitors witnessed the flight of Orville Wright, the American inquisitive design engineer, and among interested onlookers was even the Crown Prince Wilhelm. In May 1931, the acclaimed airship LZ 127 "Graf Zeppelin" landed on Tempelhof Field, greeted by masses of people. -

Critical Reconstruction" and the Politics of Memory and Identity

Berlin's "Critical Reconstruction" and the Politics of Memory and Identity RALPH STERN Universitat der Kunste Berlin INTRODUCTION As Berlin reasserts its role on an international stage, it alternately displays and conceals a myriad of tensions. Politically, the most obvious During the decade since reunification Berlin has undergone a of these is the legacy of Berlin as a theatre of cold war confrontation. profound transformation that has reconfigured the political contours of Today, the dntinction between east and west, between "Ossie" and Berlin's social and cultural terrain. Whle architecture and urban design "Wessie", is understood less in political than cultural terms. In the are the most concrete symptoms of ths transformation, the problem language of the Annals School, it is understood as a difference in confronting Berlin today is not one of form but one of identity: the mentalities and to local Berliners the differences that remain between problem of creating, defining and maintaining a specific cultural identity east and west are often described as the "wall in the mind".j In the built in the face of a fragmented past and a globalized future. In this regard environment, this division man~festsitself as resistance on the part of Berlin is not alone, sharing its problems with cities around the world in "east" Berlin to archtectural and urban design projects it understands as which the homogenizing effects of globalization are eroding local identity being imposed by the "west". Whether in terms of the proposed and culture. However, issues remain that are unique to Berlin and its demolition of the Palace of the Republic or the "densification"of areas fight for identity has less to do with a new vision of the future than with around the Karl-Marx-Allee, the imposition of "western" ideals in a new vision of the past.