Regards Sur Le Siècle Musical De Rameau

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

RAMEAU LES BORÉADES Václav Luks MENU

RAMEAU LES BORÉADES Václav Luks MENU Tracklist Distribution L'œuvre Compositeur Artistes Synopsis Textes chantés L'Opéra Royal 1 MENU LES BORÉADES VOLUME 1 69'21 1 Ouverture 2'28 2 Menuet 0'44 3 Allegro 1'32 ACTE I 4 Scène 1 - Alphise et Sémire 3'19 Récits en duo et Airs d'Alphise «Suivez la chasse» Deborah Cachet, Caroline Weynants 5 Scène 2 - Borilée et les Précédents 0'29 Air et Récit de Borilée «La chasse à mes regards» Tomáš Šelc 6 Scène 3 - Calisis et les Précédents 2'08 Récit et Air de Calisis «À descendre en ces lieux» Deborah Cachet, Benedikt Kristjánsson 7 Scène 4 - Troupe travestie en Plaisirs et Grâces 0'35 Air de Calisis «Cette troupe aimable» Caroline Weynants, Benedikt Kristjánsson 8 Air gracieux (Ballet) 1'51 9 Air de Sémire «Si l'hymen a des chaines» – Caroline Weynants 0'40 10 Première Gavotte gracieuse 0'32 11 Deuxième Gavotte (Ballet) 0'46 12 Première Gavotte da capo (Ballet) 0'18 2 13 Air de Calisis «C'est dans cet aimable séjour» – Benedikt Kristjánsson 0'46 14 Rondeau vif (Ballet) – Caroline Weynants 2'23 15 Gavotte vive (Ballet) 0'51 16 Deuxième Gavotte (Ballet) 0'53 17 Ariette pour Alphise ou la Confidente (Sémire) «Un horizon serein» 7'37 Deborah Cachet ou Caroline Weynants 18 Contredanse en Rondeau (Ballet) 1'57 19 L'Ouverture pour Entracte ACTE II 20 Scène 1 - Abaris 2'25 Air d'Abaris «Charmes trop dangereux» Mathias Vidal 21 Scène 2 - Adamas et Abaris 0'31 Récit d'Adamas «J'aperçois ce mortel» Benoît Arnould 22 Air d'Adamas «Lorsque la lumière féconde» – Benoît Arnould 1'08 23 Récit d'Abaris et Adamas «Quelle -

Rameau Et L'opéra Comique

2020 HIPPOLYTE ET ARICIE HIPPOLYTE ET ARICIEJEAN-PHILIPPE RAMEAU 11, 14, 15, 18, 21, 22 NOVEMBRE 2020 1 Soutenu par Soutenu par AVEC L'AIMABLE AVEC LE SOUTIEN DE PARTENARIAT MÉDIA Madame Aline Foriel-Destezet, PARTICIPATION DE Grande Donatrice de l’Opéra Comique Spectacle capté les 15 et 18 novembre et diffusé ultérieurement. 2 HIPPOLYTETragédie lyrique en cinq actes de Jean-Philippe ET ARICIE Rameau. Livret de l’abbéer Pellegrin Créée à l’Académie royale de musique (Opéra) le 1 octobre 1733. Version de 1757 (sans prologue) avec restauration d’éléments des versions antérieures (1733 et 1742). Raphaël Pichon Direction musicale - Jeanne Candel Mise en scène -Lionel Gonzalez Dramaturgie et direction d’acteurs - Lisa Navarro DécorsPauline - Kieffer Costumes -César Godefroy Lumières - Yannick Bosc Collaboration aux mouvements - Ronan Khalil * Chef de chant - Valérie Nègre Assistante mise en scène -Margaux Nessi Assistante décorsNathalie - Saulnier Assistante costumes - Reinoud van Mechelen Hippolyte - Elsa Benoit SylvieAricie Brunet-Grupposo - Phèdre - Stéphane Degout Opéra Comique Thésée - Nahuel Di Pierro Production Opéra Royal – Château de Versailles Spectacles Neptune, Pluton -Eugénie Lefebvre Coproduction Diane - Lea Desandre Prêtresse de Diane, Chasseresse, Matelote, BergèreSéraphine - Cotrez © Édition Nicolas Sceaux 2007-2020 Œnone - Edwin Fardini Pygmalion. Tous droits réservés Constantin Goubet* re Tisiphone - Martial Pauliat* e 1 Parque - 3h entracte compris Virgile Ancely * 2 Parque,e Arcas - Durée estimée : 3 ParqueGuillaume - Gutierrez* Mercure - * MembresYves-Noël de Pygmalion Genod Iliana Belkhadra Introduction au spectacle Chantez Hippolyte Prologue - Leena Zinsou Bode-Smith (11, 15, 18 et 22 novembre) / et Aricie et Maîtrise Populaire de(14 l’Opéra et 21 novembre) Comique sont temporairement suspendues en raison de la des conditions sanitaires. -

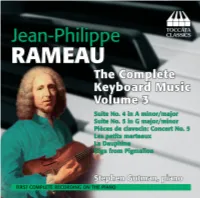

Toccata Classics TOCC0052 Notes

RAMEAU ON THE PIANO, VOLUME THREE 1 by Graham Sadler The two suites recorded on this disc are from the Nouvelles suites de pièces de clavecin of 1729 or 1730, Rameau’s final collection of solo keyboard music.2 Like those of his Pièces de clavessin (1724), they are contrasted both in tonality and character. The Suite in A minor and major is dominated by dances and includes only three character pieces, whereas the Suite in G major and minor consists almost exclusively of pieces with character titles. In its make-up if not its style, the latter thus follows the example of François Couperin, whose first three books of pièces de clavecin (1713, 1717 and 1722) had established the vogue for descriptive pieces. In that sense, Rameau may be regarded as somewhat conservative in devoting half of his two mature solo collections to suites of the more traditional type. Suite No. 4 in A minor and major Conservative they may be, but the dance movements of the Nouvelles suites are among the most highly P developed in the repertory, the first two particularly so. The Allemande 1 unfolds with an effortless grace, its unerring sense of direction reinforced by the many sequential passages. At the end of both sections, the duple semiquaver motion gives way unexpectedly to triplet motion, providing a memorable ‘rhyme’ to the two parts of the movement. The Courante 2, more than twice as long as its predecessors in Rameau’s output, displays a technical sophistication without parallel in the clavecin repertory. Three themes interlock in mainly three- part counterpoint – a bold motif in rising fourths, and two accompanying figures in continuous quavers, the one in sinuous stepwise movement, the other comprising cascading arpeggios. -

Le Monde Galant

The Juilliard School presents Le Monde Galant Juilliard415 Nicholas McGegan, Director Recorded on May 1, 2021 | Peter Jay Sharp Theater FRANCE ANDRÉ CAMPRA Ouverture from L’Europe Galante (1660–1744) SOUTHERN EUROPE: ITALY AND SPAIN JEAN-MARIE LECLAIR Forlane from Scylla et Glaucus (1697–1764) Sicilienne from Scylla et Glaucus CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK Menuet from Don Juan (1714–87) MICHEL RICHARD DE LALANDE Chaconne légère des Maures from Les Folies (1657–1726) de Cardenio CHARLES AVISON Con Furia from Concerto No. 6 in D Major, (1709-70) after Domenico Scarlatti CELTIC LANDS: SCOTLAND AND IRELAND GEORG PHILIPP TELEMANN L’Eccossoise from Overture in D Major, TWV55:D19 (1681–1767) NATHANIEL GOW Largo’s Fairy Dance: The Fairies Advancing and (1763–1831) Fairies Dance Cullen O’Neil, Solo Cello TELEMANN L’Irlandoise from Overture in D Minor, TVW55:d2 EASTERN EUROPE: POLAND, BOHEMIA, AND HUNGARY ARR. TELEMANN Danse de Polonie No. 4, TWV45 Polonaise from Concerto Polonois, TWV43:G7 Danse de Polonie No. 1, TWV45 La Hanaquoise, TWV55:D3 TRADITIONAL Three 18th-century Hanák folk tunes RUSSIA TELEMANN Les Moscovites from Overture in B-flat Major, TWV55:B5 Program continues 1 EUROPE DREAMS OF THE EAST: THE OTTOMAN EMPIRE TELEMANN Les Janissaries from Overture in D Major, TWV55:D17 Mezzetin en turc from Overture-Burlesque in B-flat Major, TWV55:B8 PERSIA AND CHINA JEAN-PHILIPPE RAMEAU Air pour Borée from Les Indes galantes (1683–1764) Premier Air pour Zéphire from Les Indes galantes Seconde Air pour Zéphire from Les Indes galantes Entrée des Chinois -

Les Talens Lyriques the Ensemble Les Talens Lyriques, Which Takes Its

Les Talens Lyriques The ensemble Les Talens Lyriques, which takes its name from the subtitle of Jean-Philippe Rameau’s opera Les Fêtes d’Hébé (1739), was formed in 1991 by the harpsichordist and conductor Christophe Rousset. Championing a broad vocal and instrumental repertoire, ranging from early Baroque to the beginnings of Romanticism, the musicians of Les Talens Lyriques aim to throw light on the great masterpieces of musical history, while providing perspective by presenting rarer or little known works that are important as missing links in the European musical heritage. This musicological and editorial work, which contributes to its renown, is a priority for the ensemble. Les Talens Lyriques perform to date works by Monteverdi (L'Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in patria, L’Orfeo), Cavalli (La Didone, La Calisto), Landi (La Morte d'Orfeo), Handel (Scipione, Riccardo Primo, Rinaldo, Admeto, Giulio Cesare, Serse, Arianna in Creta, Tamerlano, Ariodante, Semele, Alcina), Lully (Persée, Roland, Bellérophon, Phaéton, Amadis, Armide, Alceste), Desmarest (Vénus et Adonis), Mondonville (Les Fêtes de Paphos), Cimarosa (Il Mercato di Malmantile, Il Matrimonio segreto), Traetta (Antigona, Ippolito ed Aricia), Jommelli (Armida abbandonata), Martin y Soler (La Capricciosa corretta, Il Tutore burlato), Mozart (Mitridate, Die Entführung aus dem Serail, Così fan tutte, Die Zauberflöte), Salieri (La Grotta di Trofonio, Les Danaïdes, Les Horaces, Tarare), Rameau (Zoroastre, Castor et Pollux, Les Indes galantes, Platée, Pygmalion), Gluck -

Dardanus De Jean-Philippe Rameau Direction Musicale Emmanuelle Haïm Mise En Scène Claude Buchvald Chorégraphie Daniel Larrieu Chœur Et Orchestre Du Concert D’Astr Ée

Dossier pédagogique Opéra / Nouvelle production DARDANUS DE JEAN-PHILIPPE RAMEAU DIRECTION MUSICALE EMMANUELLE HAÏM MISE EN SCÈNE CLAUDE BUCHVALD CHORÉGRAPHIE DANIEL LARRIEU CHŒUR ET ORCHESTRE DU CONCERT D’ASTR ÉE Du 16 au 24 octobre 2009 Contacts Service des relations avec les publics [email protected] Dossier réalisé avec la collaboration de Sébastien Bouvier, enseignant missionné à l’Opéra de Lille Septembre 2009 Sommaire Préparer votre venue à l’Opéra 3 DARDANUS Résumé 4 Synopsis 5 La musique baroque 6 La tragédie lyrique ou « tragédie en musique » 7 Les instruments baroques 10 La danse dans l’opéra baroque 12 Guide d’écoute 14 Vocabulaire 21 Références 22 DARDANUS À L’OPÉRA DE LILLE Distribution 23 Notes d’intention de mise en scène 24 Repères biographiques 25 POUR ALLER PLUS LOIN La Voix à l’opéra 27 Qui fait quoi à l’opéra ? 29 L’Opéra de Lille, un lieu, une histoire 30 ANNEXES Les instruments de l’orchestre 34 Annexe : frise chronologique sur Rameau et son époque 35 2 Préparer votre venue Ce dossier vous aidera à préparer votre venue avec les élèves. L’équipe de l’Opéra de Lille est à votre disposition pour toute information complémentaire et pour vous aider dans votre approche pédagogique. Si le temps vous manque, nous vous conseillons, prioritairement, de : - lire la fiche résumé et le synopsis détaillé - faire une écoute des extraits représentatifs de l’opéra (guide d’écoute) Recommandations Le spectacle débute à l’heure précise, 20h ou 16h le dimanche. Il est donc impératif d’arriver au moins 30 minutes à l’avance, les portes sont fermées dès le début du spectacle. -

Redalyc.Recueil D'anecdotes Musicales Du Xviiie Siècle

Çedille. Revista de Estudios Franceses E-ISSN: 1699-4949 [email protected] Asociación de Francesistas de la Universidad Española España Abramovici, Jean Christophe; Sanz, Teo Recueil d'anecdotes musicales du XVIIIe siècle Çedille. Revista de Estudios Franceses, núm. 3, abril, 2007, pp. 19-33 Asociación de Francesistas de la Universidad Española Tenerife, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80800304 Comment citer Numéro complet Système d'Information Scientifique Plus d'informations de cet article Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal Site Web du journal dans redalyc.org Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte ISSN: 1699-4949 nº 3, abril de 2007 Monografía La anécdota en el siglo XVIII Recueil d’anecdotes musicales du XVIIIe siècle* Jean-Christophe Abramovici Université de Valenciennes [email protected] Teo Sanz Universidad de Burgos [email protected] 1. Sur la musique, les ballets, les concerts et les spectacles musicaux en général: En 1722, le régent et ses compagnons de débauches célébraient des orgies qu’ils appelaient fêtes d’Adam. Laissons parler le duc de Richelieu, qui sans doute y assistait (...). «D’autres fois, on choisissait les plus beaux jeunes gens de l’un et de l’autre sexe qui dansaient à l’Opéra, pour répéter des ballets que le ton aisé de la société, pendant la régence, avait rendus si lascifs, et que ces gens exécutaient dans cet état primitif où étaient les hommes avant qu’ils connussent les voiles et les vêtements. Ces orgies, que le régent, Dubois et ses roués appelaient fêtes d’Adam, furent répétées une douzaine de fois; car le prince parut s’en dégoûter» (Dulaure, III, 493-494). -

Rameau's Imaginary Monsters: Knowledge, Theory, And

Rameau's Imaginary Monsters: Knowledge, Theory, and Chromaticism in Hippolyte et Aricie Author(s): Charles Dill Source: Journal of the American Musicological Society, Vol. 55, No. 3 (Winter 2002), pp. 433- 476 Published by: University of California Press on behalf of the American Musicological Society Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/jams.2002.55.3.433 . Accessed: 04/09/2014 11:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. University of California Press and American Musicological Society are collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Journal of the American Musicological Society. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.104.46.206 on Thu, 4 Sep 2014 11:26:08 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Rameau's Imaginary Monsters: Knowledge, Theory, and Chromaticism in Hippolyte etAricie CHARLES DILL dialectic existed at the heart of Enlightenment thought, a tension that sutured instrumentalreason into place by offering the image of its irra- JL A1tional other. Embedded within the rationalorder of encyclopedicen- terpriseslay the threat posed by superstition,both religious and unlettered; contained and controlled by the solid foundations of social contractswas the disturbing image of chaos, evoked musically by Jean-FeryRebel and Franz Joseph Haydn, and among the nobly formed figures of humankind and nature there lurked deformity and aberration,there lurked the monster. -

© in This Web Service Cambridge University

Cambridge University Press 978-1-107-02156-3 - Dramatic Expression in Rameau’s Tragédie en Musique: Between Tradition and Enlightenment Cynthia Verba Index More information Index accompanied recitative chromatics, 27, 38, 62, 68, 69, 72, 75–76, 78, as tonal anchors, 32 80, 86, 88–89, 92–93, 140, 147, 148, in Dardanus, 131, 194–196, 203 169, 175, 176, 179, 185, 186, 193, 196, in Hippolyte et Aricie, 66, 67, 72, 79–80, 90, 210, 244, 249, 286, 291 115 classical models of tragedy, 85, 181 (see also in Les Bor´eades, 218 Aristotelian poetics) in Zoroastre, 292–295 Cohen, David E., 30–31 airs contrary duos, 67–68, 69–71, as tonal anchors, 32, 34, 36 251–253 in Castor et Pollux, 124 Cowart, Georgia, 8–10 in Dardanus, 129, 196–199, 291–292 in Hippolyte et Aricie, 51–53, 54–62, 65, 74, da capo arias, 4, 144, 163, 183–188, 200–203, 79, 80–84, 86, 90–93 210, 212, 247–249 in Les Bor´eades, 169, 171–172, 175, 178–179, terminology, x 214–216, 217–218 D’Alembert,JeanleRond,2–3 in Lully’s operas, 7, 17–18 deities in Zoroastre, 134, 137, 140–141, 147, interventions, imposed by deities, 84, 148–149, 152, 153–154, 155, 203–207 89–90, 116, 117, 118, 119, 123–124, terminology, x, 56 127, 129, 145, 161, 170, 175, 177, 179, Allanbrook, Wye Jamison, 32 301–302 ancien r´egime, 1, 7, 9–11, 14, 16, 108, 109, 314, invocations, addressing deities, 79–84, 316–317 85–89, 112, 115, 116, 125, 146–147, Anthony, James, 16, 20, 21 152–153, 174, 200–203 ariettes, 117, 124, 144, 163–167, 170, 172, 176, Diderot, Denis, 2, 3, 20, 31–32 302 Dill, Charles, 5, 8, 19, 21–22, 44, -

Castor & Pollux

JEAN-PHILIPPE RAMEAU CASTOR & POLLUX (1754) Ainsworth | Sempey | De Negri | Margaine | Devieilhe | Immler PYGMALION RAPHAËL PICHON FRANZ LISZT JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764) CD 2 Scène 4. Pollux, Hébé, une Suivante d’Hébé, Plaisirs célestes (Suite d’Hébé) CASTOR & POLLUX (version de 1754) 1 | Entrée d’Hébé et de sa suite 1’24 Tragédie en musique en 5 actes 2 | Chœur des Plaisirs célestes : Pouvez-vous nous méconnaître ? 0’45 Livret Pierre-Joseph Bernard (Gentil-Bernard) 3 | Pollux : Tout l’éclat de l’Olympe 0’24 4 | Petit chœur des Suivantes d’Hébé : Qu’Hébé, de fleurs toujours nouvelles 0’55 5 | Sarabande pour Hébé et sa Suite 1’12 CD 1 6 | Une Suivante d’Hébé : Voici des dieux 1’52 7 | Pollux : Ah ! Sans le trouble où je me vois 0’28 8 | Air pour Hébé. Une Suivante d’Hébé : Que nos jeux 3’23 1 | Ouverture 4’24 9 | Première et deuxième gavottes pour Hébé 1’36 PREMIER ACTE 10 | Récit Quand je romps vos aimables chaînes 0’51 2 | Scène 1. Cléone, Phébé. Cléone : L’hymen couronne votre sœur 4’16 3 | Scène 2. Télaïre : Éclatez mes justes regrets 2’40 QUATRIÈME ACTE 4 | Scène 3. Télaïre, Castor. Castor : Ah ! Je mourrai content 3’12 Scène 1. Phébé, [Esprits, Puissances magiques] 5 | Scène 4. Pollux, Télaïre, Castor. Pollux : Non, demeure, Castor 1’50 11 | Phébé & Chœurs : Esprits soutiens de mon pouvoir 2’40 12 | Descente de Mercure 0’14 Scène 5. Pollux, Télaïre, Castor, Spartiates. Pollux : Ces apprêts m’étaient destinés 13 | Mercure, Phébé, Pollux. Mercure : 1’25 6 | Chœur de Spartiates : Chantons l’éclatante victoire 1’44 Scène 2. -

Les Indes Galantes Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Les Indes Galantes Jean-Philippe Rameau (1683-1764) Opéra ballet composé d'un prologue et de quatre entrées. créé à l’Académie Royale de Musique le 23 août 1735, sur un livret de Louis Fuzelier Les quatre voyages des Indes. L’œuvre s’est tout d’abord intitulée: “Les Victoires Galantes”. On y témoignait du pouvoir de l’amour. Dans un second temps, les auteurs préférent “Les Indes Galantes”. Ils rendent ainsi hommage à la magie de l’exotisme et la force de son imaginaire. Notez que les Indes étaient alors orientales, les pays d'Asie, et occidentales, les Amériques. La création de l’œuvre, un des tout premiers opéras de Rameau puisque seul Hippolyte et Aricie le précède, remporte un succès mitigé. Les auteurs la reprennent, la corrigent, l’adaptent, la complètent. Tant et si bien que pas moins de 16 versions du livret vont voir le jour du temps de Rameau ainsi que 8 versions de la partition. L’ordre des tableaux, des airs, des danses évolueront constamment au gré des critiques, des envies et des nécessités. Prologue Hébé, déesse de la jeunesse est tour à tour sollicitée par l’Amour et par Bellone, déesse de la guerre, qui l’une et l’autre veulent ses faveurs. Indécise et tiraillée entre les attraits de la gloire et ceux d'une paisible idylle, la jeunesse se voit proposer d’embarquer pour les Indes Galantes.. Le Turc généreux Les personnages: Osman Grand Vizir (basse) Emilie Esclave provençale d’Osman (soprano) Valère Marin, amant d’Emilie (haute-contre) Chœur des Matelots et des Matelottes Ce qui s'était passé à l'époque: Les récits de voyage, de Tavernier, Thévenot ou Chardin, les traductions de littérature orientale et surtout "Les Mille et une Nuits" (1704-1717) révèlent aux lecteurs de l’époque, un univers intrigant par l’étrangeté et le charme de ses mœurs. -

Jean-Jacques Rousseau's Writings on Music As an Aspect of Preromanticism

The University of North Carolina at Greensboro JACKSON LIBRARY GQ no. 986 Gift of Oesmdr* Pritchett M»be COLLEGE COLLECTION MABE, CASSANDRA PRITCHETT. Jean-Jacques Rousseau's Writings on Music as an Aspect of Preromanticism. (1972) Directed by: Dr. Elizabeth Barineau. pp. 120 Rousseau's works concerning music reveal various recurrent themes which are now considered preromantic. While the writings on theory may be viewed as a treatise on Rousseau's preromantic philosophy, the characters and themes of his operas seem to foretell his most outstanding sentimental work, La nouvelle Heloi'se. Rousseau wrote the "Lettre a M. Grimm," "Lettre sur la musique francaise," and the "Lettre d'un symphoniste," in which he revealed his preferences for the simple Italian melodic music over the more complex French harmonic music, at the time of the "Guerre des bouffons" in France. During the "Guerre des Gluckistes et des Piccinistes" Rousseau wrote "Fragments d'observations sur l'Alceste" and the "Extrait d'une re'ponse du petit faiseur a son prete-nom sur un morceau de l'Orphe'e" in support of Christoph Willibald Gluck's emotive French reform operas. The theme of melody versus harmony as a conveyor of passion also appears in Rousseau's other works on music theory which do not pertain to one of the eighteenth century polemical musical battles: the Dictionnaire de musique, the articles which he contributed to the Encyclope'die, the "Projet concernant de nouveaux signes pour la musique," "Dissertation sur la musique moderne," "Lettre a M. Burney," "Examen de deux principes avance's par M.