Eohiers Lorrains

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Risque Mouvement De Terrain A2

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN A2 CONTZ- APACH LES-BAINS MANDEREN ANNEXE 1 RETTEL VOLMERANGE-LES-MINES RUSTROFF AUDUN-LE-TICHE SIERCK- OTTANGE KANFEN LES- Communes concernées par les mouvements BAINS HETTANGE-GRANDE MONTENACH de terrain ESCHERANGE ENTRANGE THIONVILLE Glissements chutes de blocs, affaissements et effondrements THIONVILLE ALGRANGE (édition du 31 août 2011) N FONTOY YUTZ TERVILLE NILVANGE KNUTANGE HAYANGE PPR approuvé FLORANGE SEREMANGE-ERZANGE W E NEUFCHEF KEDANGE-SUR-CANNER BOUZONVILLE Communes soumises au risque UCKANGE FAMECK GUENANGE RANGUEVAUX S VITRY-SUR-ORNE MERTEN CLOUANGE MOYEUVRE- AMNEVILLE- DALEM GRANDE ROSSELANGE LES-THERMES HAGONDANGE ROMBAS HARGARTEN- FALCK AUX-MINES PIERREVILLERS CREUTZWALD SPICHEREN AMNEVILLE- DE TERRAIN LE RISQUE MOUVEMENT LES- MAIZIERES FORBACH MONTOIS- THERMES LA-MONTAGNE MARANGE-SILVANGE ETZLING ALSTING HAM-SOUS- SEMECOURT MORSBACH OETING BEHREN-LES- BRONVAUX FEVES VARSBERG FORBACH BOULAY-MOSELLE BREIDENBACH WALDHOUSE NORROY-LE-VENEUR PORCELETTE ROSBRUCK GROSBLIE- MALROY FOLKLING DERSTROFF FREYMING-MERLEBACH COCHEREN WOIPPY CHIEULLES BENING-LES- SAULNY SAINT-AVOLD THEDING SAINT-AVOLD HOMBOURG-HAUT BETTING-LES- HANVILLER SAINT-JULIEN SAINT-AVOLD LORRY-LES-METZ LONGEVILLE SEINGBOUSE FAREBERSVILLER SARREGUEMINES CHATEL-SAINT-GERMAIN PLAPPEVILLE SCHORBACH LESSY BAN-SAINT-MARTIN (LE) ROZERIEULLES MACHEREN SCY- LONGEVILLE BETTVILLER CHAZELLES METZ SAINTE-RUFFINE VALMONT GROS-REDERCHING MONTIGNY JUSSY PETIT-REDERCHING BITCHE MOULINS- VAUX LES-METZ ROHRBACH-LES-BITCHE ARS-SUR-MOSELLE JOUY- BINING -

Bulletin Municipal HAM-SOUS-VARSBERG 2004

VOTRE HYPERMARCHE E. LECLERC CREUTZWALD PROPOSE E.LECLERC VOYAGES LI. : 057980001 Tél 03 87 29 23 37 DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 20H SAMEDI DE 8H30 A 19H30 Lauto E. LECLERC j ~------ --- Tél. 03 87 29 83 40 DU LUNDI AU JEUDI DE 9H A 12H ET DE 14H A 19H DU VENDREDI AU SAMEDI DE 9H A 19H Tél 03 87 29 23 35 DU LUNDI AU SAMEDI DE 11H A 21H DIMANCHE ET JOURS FERIES DE 11H A 15H E. LECLERC CREUTZWALD Tél 03.87.29.23.33 1 2 1 Bulletin Municipal - HAM-SOUS-VARSBERG - 2004 mma1re• SOMMAIRE Le mot du maire .............................................................. 5 Les anciennes délibérations du C.M .................... 23 à 24 Budget .............................. ............................................... 6 60• anniversaire de la Libération .......................... 25 à 26 Délibérations du conseil municipal ......................... 7 à 11 Informations diverses ............................................ 27 à 31 - Récupération de piles - Nouvelles portes au cimetière Communauté des communes du Warndt ..................... 12 - Station d'épuration - Action en faveur des animaux - Collecte sélective -Une loco de 110 CV Animation estivale .................... .... .................. ....... 13 à 14 - Chantiers-projets - Seiwach's Kridz Vie scolaire ........................... ..................... ................... 16 - Regeme Vie des associations .... ........ .. ............................... 17 à 18 Maisons fleuries .................... ............... ................... ...... 32 Calendrier des manifestations ..................................... -

Rapport D'activité 2018

2 0 1 8 RAPPORT D’ACTIVITE SOMMAIRE La CCB3F : Fonctionnement L’organigramme des agents 5 Le conseil communautaire en 2017 6 Commissions 7 Les budgets Vue d’ensemble des budgets 8 Budget principal 9 Fiscalité 10 Nomenclature des opérations 11 Etat de la dette 14 Budget Ordures ménagères 15 Budget ZA Ecopôle 17 Budget Bâtiment-relais 18 Les activités 19 Les déchets ménagers La collecte des ordures ménagères 20 Les déchetteries communautaires 20 Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques D3E 21 La collecte du verre 21 La petite enfance 22 Maison de la Nature 23 Rapport d’activité 2017 - Communauté de Communes BouzonvilloisTrois Frontières L’organigramme des services Fonctionnement DGS DGA Fonctionnement La CCB3F : Fonctionnement Benjamin BAUMANN Bernard FOULIGNY Administration générale Environnement Petite enfance Urbanisme 43 communes, un territoire Siège Directrice Secrétaire Karine MATZ Françoise CADIC ORDURES MÉNAGÈRES Auxiliaire Accueil de puériculture Martine LEYNIAC SCHNEIDER Coordinateur Responsable de service Anaïs BENFERHAT Nathalie REY urbanisme-habitat Charline HERT FAUL Christelle MANCINELLI Fabienne WOLFF Franck DAILLY OM Particuliers Corinne MARTIN Communication Instructeur AU Bouzonvillois Solène NICOLAS Loriane MAINVILLE Joël OCHEM Laura BAZZO Blandine PAGES Comptabilité Magali STEIN Chef de projet AMI Agents techniques Régine HELD Laura KIEFFER centre-bourg Catherine SALA Denis CAGIN Agent de service Christelle GODAR Gaëtan FERRERA Entretien Sandie CHAIGNEAU Technicienne habitat Eric LAFITTE Josiane LANFRIT -

La Boutonnière Du Warndt : 9,2 Km La Forêt De La Houve : 10,5 Km Les

WARNDTPARK RandonnéeRandonnée Etangs et Lac / L'ancien Tramway dansdans lele WarndtWarndt Glederberg Grünenwald Eichenwald UBERHERRN La Boutonnière du Warndt : 9,2 km 1 km Dalem Boucle LINIE 9 Eichenwald Überherrn (Varsberg - Wendelberg - Bisten-en-Lorraine - Varsberg) 0,2 des i P WENDELBERG alt. 316 m Coucous 1,6 km Schaefferberg i P Forme de relief caractéristique de la région, la boutonnière est une dépression sableuse BISTEN-EN-LORRAINE alt. 265 m GROTTE DES RUSSES alt. 265 m Flaberg tapissée de marais et de vastes forêts, dominée par une côte couverte de bois, de vergers FUCHSLOCH alt. 261 m VARSBERG alt. 232 m PFINGSTBORN 2,9 km et de petites cultures. VARSBERG alt. 232 m Circuit Schließborn de la Die Boutonnière (wörtlich: Knopfleiste) ist eine für die Region charakteristische Geländeform: eine 1,7 km Ferme GrandeGrande aux Cloches Saule sandige Senke, die von Sümpfen und ausgedehnten Wäldern durchzogen ist, gesäumt von einem 1,2 km le Schaefferbush 1,9 km Eichenstauden 0 3,4 km 4,6 km 7,4 km 7,8 km 9,2 km 1,5 km Höhenzug mit Wäldern, Obstgärten und kleinen Landwirtschaftsflächen. Spitzenberg La Grande Saule STENNDINGER Faulenbach Biguelbush Eisenmark La Forêt de la Houve : 10,5 km FALCK PONT DU TRAM (Guerting - Siège de la Houve - Neuglen - Guerting) Hargarten-aux-Mines DELTABRUCK D’une superficie de plus de 13 km², la forêt de la Houve est un havre de i P Les Tilleuls 0,6 km FERME ST NICOLAS alt. 325 m 1,2 km Gässel 0,8 km Falck HIRSCHBRUNN Circuit paix pour qui souhaite se ressourcer. -

Téléchargez Le Calendrier De Collecte ICI

Communauté de communes du Warndt Hôtel de ville de Creutzwald Rue de Carling - 57150 Creutzwald www.ccwarndt.fr 2021calendrier Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi CREUTZWALD CREUTZWALD CREUTZWALD CREUTZWALD CREUTZWALD Secteur GARANG + Rues Sarrelouis (de av. Beethoven Secteur BRECKELBERG + Rues Carling, Barrois. Secteur HOUVERGAERTEN (de rue Mine à rue Forge Secteur BELLEVUE + Rue Sarrelouis (de rue Carling à av. à D23), Hirondelles, Général Kléber, Ortolans, Perdrix, incluse) + Rue Gare (de Salle Baltus à rue Carling) + Secteurs MAROC + NEULAND + HOUVERGAERTEN Beethoven) + D 23 + Rues Croix, Cimetière, Dillingen, Eglise, Bouvreuils, Roitelets, Fauvettes, Rossignols + Impasses Rue de la Houve (de rue Carling à D23) + Rues Lupins, (de rue Phalsbourg à rue Forge non incluse) Général Cochois, Maréchal Ney, Nassau, Général Hoche, Bergeronnettes, Colverts, Mouettes, Loriots, Colibris, CREUTZWALD 2 Paix, Anémones, Jonquilles, Forêt, Pervenches + + Rue Gare (de Salle Baltus à rue Diesen). Quinchez, Bonne Fontaine + Impasses Général Hoche, Lac + Pluviers, Piverts. Impasses Iris, Camélias, Primevères. Rue Gare (collectifs + FPA) + Secteur WARNDT PARK. Secteur BEAUSITE + ZONES INDUSTRIELLES & Reports : Reports : ARTISANALES : Lourde, Nassau, Barrois, Fatima, Siège Reports : Jeudi 13 mai 2021 au vendredi 14 mai 2021 HAM-SOUS-VARSBERG Lundi 5 avril 2021 au mardi 6 avril 2021 1 + Rues Mine, Jardins, Hayange, Merten, Houve (de Mercredi 14 juillet 2021 au mardi 13 juillet 2021 Secteur SUD (du rond-point Mairie vers VARSBERG, DIESEN D23 à rue Merten) + Impasse Falck. Jeudi 11 novembre 2021 au vendredi 12 novembre 2021 Lundi 24 mai 2021 au mardi 25 mai 2021 et PORCELETTE) Lundi 1er novembre 2021 au mardi 2 novembre 2021 BISTEN EN LORRAINE, GUERTING, Reports : VARSBERG Vendredi 25 décembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020 HAM-SOUS-VARSBERG Reports : Vendredi 1er janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2020 Jeudi férié : Secteur NORD (du rond-point Mairie vers GUERTING, Mercredi 14 juillet 2021 au jeudi 15 juillet 2021 Vendredi 2 avril 2021 au jeudi 1er avril 2021 FALCK et CREUTZWALD). -

Tribunal De BOULAY / Bureau De BOUZONVILLE

Tribunal de BOULAY / Bureau de BOUZONVILLE Registres du livre foncier COTE Commune n° de volume feuillets Observations 5Q3/ 1 ALZING 1 1 à 60 5Q3/ 2 ALZING 2 61 à 110 5Q3/ 3 ALZING 3 111 à 200 5Q3/ 4 ALZING 4 201 à 259 5Q3/ 5 ALZING 5 260 à 332 5Q3/ 6 ALZING 6 333 à 389 5Q3/ 7 ALZING 7 390 à 456 5Q3/ 8 ALZING 8 457 à 510 5Q3/ 9 ALZING 9 511 à 574 5Q3/ 10 ALZING 10 575 à 655 5Q3/ 11 ALZING 11 656 à 708 5Q3/ 12 ALZING 12 709 à 743 5Q3/ 13 ALZING Volume A de continuation 5Q3/ 14 ALZING Volume B 5Q3/ 15 ANZELING 1 1 à 58 5Q3/ 16 ANZELING 2 59 à 123 5Q3/ 17 ANZELING 3 124 à 197 5Q3/ 18 ANZELING 4 198 à 259 5Q3/ 19 ANZELING 5 260 à 306 5Q3/ 20 ANZELING 6 307 à 348 5Q3/ 21 ANZELING 7 349 à 410 5Q3/ 22 ANZELING 8 411 à 491 5Q3/ 23 ANZELING 9 492 à 565 5Q3/ 24 ANZELING Volume A de continuation 5Q3/ 25 BERVILLER 1 1 à 54 5Q3/ 26 BERVILLER 2 55 à 107 5Q3/ 27 BERVILLER 3 108 à 175 5Q3/ 28 BERVILLER 4 176 à 251 5Q3/ 29 BERVILLER 5 252 à 310 5Q3/ 30 BERVILLER 6 311 à 374 5Q3/ 31 BERVILLER 7 375 à 422 5Q3/ 32 BERVILLER 8 423 à 463 5Q3/ 33 BERVILLER 9 464 à 515 5Q3/ 34 BERVILLER 10 516 à 567 5Q3/ 35 BERVILLER 11 568 à 623 5Q3/ 36 BERVILLER 12 624 à 681 5Q3/ 37 BERVILLER 13 682 à 736 5Q3/ 38 BERVILLER 14 737 à 818 5Q3/ 39 BERVILLER 15 819 à 900 5Q3/ 40 BERVILLER 16 901 à 972 5Q3/ 41 BERVILLER Volume A de continuation 5Q3/ 42 BERVILLER Volume B de continuation 5Q3/ 43 BIBICHE 1 1 à 43 5Q3/ 44 BIBICHE 2 44 à 100 5Q3/ 45 BIBICHE 3 101 à 161 5Q3/ 46 BIBICHE 4 162 à 214 5Q3/ 47 BIBICHE 5 215 à 275 5Q3/ 48 BIBICHE 6 276 à 329 5Q3/ 49 BIBICHE 7 330 à 373 5Q3/ -

1 Compte-Rendu Du Conseil Municipal Du 16

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2020 Sous la présidence de M. Armel CHABANE, Maire Présents (24) : M. Armel CHABANE, M. Omer ARSLAN, Mme Marie-Christine AUBIN, M. Gaston AUGEROT, Mme Halime COLAKER, Mme Françoise DALSTEIN, M. Roland GLODEN, Mme Cathy GLUCK, Mme Esther GOELLER, Mme Tiffany GUERSING, M. Nicolas HART, M. Jean-Yves HEUSSER, Mme Sandrine JUNGMANN, M. Alain LINDEN, Mme Marie Line MURGIA, Mme Isabelle OUAZANE, M. Guy OLLINGER, M. Mike QUADRINI, M. Matthieu REBERT, M. Pascal RICATTE, Mme Michelle RIGAUD, M. Stéphane SCHNEIDER, M. Thierry WEILAND, Mme Dominique WITTISCHE Procurations (2) : M. Fabrice MEYER à Mme Isabelle OUAZANE, Mme Marjorie PFISTER à M. Alain LINDEN Excusée (1) : Mme Cécile RIOS Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner Madame Isabelle OUAZANE comme secrétaire de séance. Propos introductif Sur proposition de M. Maire de Bouzonville, le Conseil Municipal observe une minute de silence en mémoire de Monsieur Valery GISCARD D’ESTAING, ancien Président de la République Française de 1974 à 1981, décédé le 2 décembre 2020. Malgré le contexte de la crise sanitaire, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal pour leur présence et leur implication dans les travaux des commissions ainsi que les services municipaux pour leur action efficace depuis le début du mandat. Compte-rendu d'activité du Maire dans le cadre de ses délégations reçues du Conseil Municipal Les activités de M. le Maire dans le cadre de ses délégations reçues du Conseil Municipal ont été les suivantes depuis le 10 novembre 2020, date du dernier Conseil Municipal : Droit de Préemption Urbain (DPU) La commune a reçu trois (3) Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA) suivantes, dont une (1) concernant un terrain non bâti et deux (2) pour des immeubles bâtis. -

Moselle) Porag® Aux Environs D@ DALIM

L. GtTILLâUME /H R®eh®roh® df«au potable powr'i® Syndicat d® BCUZONVILLE (Moselle) Porag® aux environs d@ DALIM. 5 Février 1948. L. QÜILIAÜIIE at 9. WINOUX L® forag® de DAT.lîîî (Mos@ll@) Rapport final de surveillance géologique Coup© géologique - Résultats obtenus Conditions d'utilisation i! 10 Octobre 1950. BUREAU DES RECHERCHES 6ÍMQUES ET GÉ3PHYSIQUE8 '63. Ene de la Victoire - PAEIS-Iïe Tél. TRInité 24-85 Propriété scientifique réservée RECHERCHE D'EAU POTABLE POUR ÊE SYNDICAT DE BQUZQNVILLE \ (MOSELLE). Pour la constitution d'un Syndicat de BOUZONVILLE peut être envisagé le groupement des communes suivantes : DALEM 540 TROivSBORN 410 BHETTNACH ,380 ALZIHG 370 VAUDRECHING 310 BOUZONVILLE 2250 Benting Heokling Aidling soit une population totale de 4260 habitants environ, la quantité d'eau nécessaire est estimée à, 800 mètres oubes par jour. Le forage proposé ioi est étudié pour un débit de l'or- dre de 80 mètres cubes heure. Principe de la reoherohe Recherohe par forage convenablement emplacé et exécuté, de moyenne profondeur, de la réserve açuifère du Grès bigarré et du Grès voagien dans la région des affleurements de cette formation les plus rapprochés de BOUZONVILLE, soit la région de DALEM. • 2 - Les grès du Trias inférieur et notamment le Grès vosgien se sont révélés très richement aquifères, notamment au forage de FALCK II exécuta en 1931 par le Génie Rural de la Moselle, et» plus récemment, au forage de COÜME exécuté en 1947 près la Ferme ST VICTOR pour l'alimentation en eau potable de la cité ouvrière de BOULAY. Rappelons que le forage de FALCK II, profond de 50 mètres a donné aux essais un débit de $0 mètres cubes à l'heure pour une dénivellation de pompage de 5 mètres seulement. -

AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075

C TMA RAMSTEIN 1700 ASF 1 17˚ T M A 2 E L U X E M B O U R G 1 0 0 0 F L 0 9 5 Service de l’Information M 15 59 0AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075 e-mail : [email protected] Publication date : 17 DEC Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 1 5 2 ˚ Creation of 3 Temporary Restricted Areas (ZRT) for MIL exercises over GROSTENQUIN (FIR : Reims Subject : LFEE) F NL 80 7 5 52 With effect : From 04 JAN to 31 DEC 2021 5 166˚ Beckingen Uchtelfangen66˚ IllingenWemmetsweiler Nalbach Wiesbach Halstroff Diefflen Kaisen Schiffweiler Rehlingen-Siersburg ACTIVITY 3 Grindorff-Bizing 3 1070 Eiweiler/Saar Heiligenwald 2 Merchweiler ˚ Labach 2113 Flastroff NeunkirchenNeunk AKELU Siersburg Dillingen/Saar Saarwellingen Parachuting and MIL ACFT Dillingen/Saar 1339 Kutzhof Neunkirchen 1 Hemmersdorf 5 Saarlouis WahlschiedGöttelborn 4 1782 flying as part of a MIL regional ˚ Colmen Neunkirchen-les-Bouzonville Heusweiler 1565 Holz Friedrichsthal Schwarzenholz Quierschied exercise 5 1 1677 50 Spiesen- 24 Saarlouis Hülzweiler 0 25 T8 Fischbach- ˚ Bibiche 1188 93 -Camphausen -Elversberg 1 5 Filstroff Köllerbach Sankt 7 Z 1 EDRJ SOSAD Sulzbach 72 3 11 Rohrbach DATES9 AND TIMES OF ' 2154 Ingbert 5 11 ˚ 0 0 Schwalbach 0 1073073 SAARLOUIS ˚ 7 0 3 ˚ Bouzonville 2214 122.600 1120 800 m Riegelsberg ACTIVITY 6 Dudweiler Neuweiler 1656 From MON to FRI except public SIV 2.2 STRASBOURG Villing8019 Püttlingen Freistroff Alzing 1143 SAARBRUCKEN 6 FL 075 - FL 125 5 1486 1624 Altforweiler 3 1 HOL 6 1 V 1315 STRASBOURG Info 4000 0 3 L 00 04 F ˚ Holling 134.575 R 163 B Q Völklingen 1214 760 Anzelingzeling Brettnach OCHEY Info. -

Registres Parcellaires Cote/N° Ordre Communes Section Parcelles 5Q2/687 Bannay 1 1 À 125 Bannay 2 1 À 77 Bannay 3 1 À 78 Bannay 4 1 À 16

Tribunal d'instance et bureau foncier de BOULAY REGISTRES PARCELLAIRES COTE/N° ORDRE COMMUNES SECTION PARCELLES 5Q2/687 BANNAY 1 1 à 125 BANNAY 2 1 à 77 BANNAY 3 1 à 78 BANNAY 4 1 à 16 5Q2/688 BETTANGE 1 1 à 391 BETTANGE 2 1 à 88 BETTANGE 3 1 à 129 BETTANGE 4 1 à 222 BETTANGE 5 1 à 61 5Q2/689 BIONVILLE SUR NIED A 1 à 1684 BIONVILLE SUR NIED B 1 à 905 BIONVILLE SUR NIED C 1 à 830 5Q2/690 BIONVILLE SUR NIED 1 1 à 71 BIONVILLE SUR NIED 3 1 à 211 BIONVILLE SUR NIED 4 1 à 138 BIONVILLE SUR NIED 5 1 à 175 BIONVILLE SUR NIED 6 1 à 104 BIONVILLE SUR NIED 7 1 à 47 BIONVILLE SUR NIED 8 1 à 60 BIONVILLE SUR NIED 9 1 à 55 BIONVILLE SUR NIED 10 1 à 96 BIONVILLE SUR NIED 11 1 à 22 BIONVILLE SUR NIED 12 1 à 49 BIONVILLE SUR NIED 13 1 à 29 5Q2/691 BISTEN EN LORRAINE A 1 à 2098 BISTEN EN LORRAINE B 1 à 2192 BISTEN EN LORRAINE 1 1 à 62 BISTEN EN LORRAINE 2 1 à 105 BISTEN EN LORRAINE 3 1 à 282 5Q2/692 BISTEN EN LORRAINE C 1 à 258 BISTEN EN LORRAINE D 1 à 198 BISTEN EN LORRAINE E 1 à 148 BISTEN EN LORRAINE H 1 à 194 BISTEN EN LORRAINE I 1 à 99 BISTEN EN LORRAINE K 1 à 245 BISTEN EN LORRAINE L 1 à 175 BISTEN EN LORRAINE M 1 à 91 BISTEN EN LORRAINE N 1 à 135 BISTEN EN LORRAINE O 1 à 217 5Q2/693 BOUCHEPORN 1 1 à 267 BOUCHEPORN 2 1 à 268 BOUCHEPORN 3 1 à 161 BOUCHEPORN D 1 à 692 BOUCHEPORN E 1 à 935 BOUCHEPORN H 1 à 590 5Q2/694 BOULAY 1 1 à 426 BOULAY 2 1 à 196 BOULAY 3 1 à 200 BOULAY 4 1 à 377 BOULAY 5 1 à 307 BOULAY 6 1 à 326 BOULAY 7 1 à 248 BOULAY 8 1 à 540 BOULAY 9 1 à 179 BOULAY 10 1 à 70 BOULAY 11 1 à 514 BOULAY 12 1 à 272 BOULAY 13 1 à 157 BOULAY 14 -

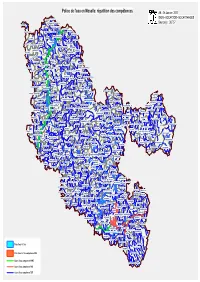

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Nied Réunie - 57.16 - C - TP

Nied Réunie - 57.16 - C - TP I - Cartographie du contexte Page 1 sur 11 Nied Réunie - 57.16 - C - TP II - Description générale Synthèse du contexte Le contexte de la Nied réunie est situé dans le Nord du département. Le cours d'eau principal naît de la confluence entre la Nied allemande et la Nied française, elle coule ensuite quelques kilomètres en Allemagne avant de se jeter dans la Sarre. En dehors des espaces urbanisés et villageois, ce territoire est occupé principalement par des cultures et secondement par des prairies avec très peu de milieux boisés. Les sols du bassin versant de la Nied Réunie sont composés majoritairement de sols agricoles. La vallée de la Nied Réunie étant classée en zone Natura 2000, ce dispositif limite fortement le nombre de cultures dans le lit majeur du cours d’eau. En effet, la Nied réunie, au cœur d’une activité économique importante, a subi de nombreuses dégradations. L’agriculture est l’activité dominante sur le bassin versant et c’est le facteur anthropique le plus impactant de ce territoire. Sur l’ensemble du bassin versant, les principales causes de dégradation de l’état du cours d'eau sont des travaux hydrauliques réalisés en lien avec les activités agricoles dominantes dans ce secteur (drainage, rectification et curage, suppression de la ripisylve, absence de haies). De plus, les traversées urbaines par la Nied et les affluents sont synonymes de dégradations. Un état de la qualité des eaux (données SIERM), indique que les paramètres écologiques ainsi que les paramètres chimiques ne sont pas de bonne qualité dans la majeure partie des masses d’eau (hormis la masse d’eau le pâtural).