To Prevent Food Insecurity)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Analysis on Symbolism of Malang Mask Dance in Javanese Culture

ANALYSIS ON SYMBOLISM OF MALANG MASK DANCE IN JAVANESE CULTURE Dwi Malinda (Corresponing Author) Departement of Language and Letters, Kanjuruhan University of Malang Jl. S Supriyadi 48 Malang, East Java, Indonesia Phone: (+62) 813 365 182 51 E-mail: [email protected] Sujito Departement of Language and Letters, Kanjuruhan University of Malang Jl. S Supriyadi 48 Malang, East Java, Indonesia Phone: (+62) 817 965 77 89 E-mail: [email protected] Maria Cholifa English Educational Department, Kanjuruhan University of Malang Jl. S Supriyadi 48 Malang, East Java, Indonesia Phone: (+62) 813 345 040 04 E-mail: [email protected] ABSTRACT Malang Mask dance is an example of traditions in Java specially in Malang. It is interesting even to participate. This study has two significances for readers and students of language and literature faculty. Theoretically, the result of the study will give description about the meaning of symbols used in Malang Mask dance and useful information about cultural understanding, especially in Javanese culture. Key Terms: Study, Symbol, Term, Javanese, Malang Mask 82 In our every day life, we make a contact with culture. According to Soekanto (1990:188), culture is complex which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. Culture are formed based on the local society and become a custom and tradition in the future. Culture is always related to language. This research is conducted in order to answer the following questions: What are the symbols of Malang Mask dance? What are meannings of those symbolism of Malang Mask dance? What causes of those symbolism used? What functions of those symbolism? REVIEW OF RELATED LITERATURE Language Language is defined as a means of communication in social life. -

Masyarakat Kesenian Di Indonesia

MASYARAKAT KESENIAN DI INDONESIA Muhammad Takari Frida Deliana Harahap Fadlin Torang Naiborhu Arifni Netriroza Heristina Dewi Penerbit: Studia Kultura, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara 2008 1 Cetakan pertama, Juni 2008 MASYARAKAT KESENIAN DI INDONESIA Oleh: Muhammad Takari, Frida Deliana, Fadlin, Torang Naiborhu, Arifni Netriroza, dan Heristina Dewi Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved Dilarang memperbanyak buku ini Sebahagian atau seluruhnya Dalam bentuk apapun juga Tanpa izin tertulis dari penerbit Penerbit: Studia Kultura, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara ISSN1412-8586 Dicetak di Medan, Indonesia 2 KATA PENGANTAR Terlebih dahulu kami tim penulis buku Masyarakat Kesenian di Indonesia, mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini pada tahun 2008. Adapun cita-cita menulis buku ini, telah lama kami canangkan, sekitar tahun 2005 yang lalu. Namun karena sulitnya mengumpulkan materi-materi yang akan diajangkau, yakni begitu ekstensif dan luasnya bahan yang mesti dicapai, juga materi yang dikaji di bidang kesenian meliputi seni-seni: musik, tari, teater baik yang tradisional. Sementara latar belakang keilmuan kami pun, baik di strata satu dan dua, umumnya adalah terkonsentasi di bidang etnomusikologi dan kajian seni pertunjukan yang juga dengan minat utama musik etnik. Hanya seorang saja yang berlatar belakang akademik antropologi tari. Selain itu, tim kami ini ada dua orang yang berlatar belakang pendidikan strata dua antropologi dan sosiologi. Oleh karenanya latar belakang keilmuan ini, sangat mewarnai apa yang kami tulis dalam buku ini. Adapun materi dalam buku ini memuat tentang konsep apa itu masyarakat, kesenian, dan Indonesia—serta terminologi-terminologi yang berkaitan dengannya seperti: kebudayaan, pranata sosial, dan kelompok sosial. -

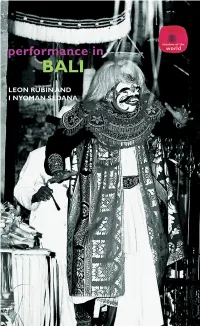

Performance in Bali

Performance in Bali Performance in Bali brings to the attention of students and practitioners in the twenty-first century a dynamic performance tradition that has fasci- nated observers for generations. Leon Rubin and I Nyoman Sedana, both international theatre professionals as well as scholars, collaborate to give an understanding of performance culture in Bali from inside and out. The book describes four specific forms of contemporary performance that are unique to Bali: • Wayang shadow-puppet theatre • Sanghyang ritual trance performance • Gambuh classical dance-drama • the virtuoso art of Topeng masked theatre. The book is a guide to current practice, with detailed analyses of recent theatrical performances looking at all aspects of performance, production and reception. There is a focus on the examination and description of the actual techniques used in the training of performers, and how some of these techniques can be applied to Western training in drama and dance. The book also explores the relationship between improvisation and rigid dramatic structure, and the changing relationships between contemporary approaches to performance and traditional heritage. These culturally unique and beautiful theatrical events are contextualised within religious, intel- lectual and social backgrounds to give unparalleled insight into the mind and world of the Balinese performer. Leon Rubin is Director of East 15 Acting School, University of Essex. I Nyoman Sedana is Professor at the Indonesian Arts Institute (ISI) in Bali, Indonesia. Contents List -

Balinese Dances As a Means of Tourist Attraction

BALINESE DANCES AS A MEANS OF TOURIST ATTRACTION : AN ECONOMIC PERSPECTIVE By : Lie Liana Dosen Tetap Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank Semarang ABSTRACT Makalah ini menguraikan secara ringkas Tari Bali yang ditinjau dari perspekif ekonomi dengan memanfaatkan Bali yang terkenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Keterkenalan Bali merupakan keuntungan tersendiri bagi pelaku bisnis khususnya bisnis pariwisata. Kedatangan wisatawan asing dengan membawa dolar telah meningkatkan ekonomi masyarakat Bali, yang berarti pula devisa bagi Indonesia. Bali terkenal karena kekayaannya dalam bidang kesenian, khususnya seni tari. Tari Bali lebih disukai karena lebih glamor, ekspresif dan dinamis. Oleh karena itu seni tari yang telah ada harus dilestarikan dan dikembangkan agar tidak punah, terutama dari perspektif ekonomi. Tari Bali terbukti memiliki nilai ekonomi yang tinggi terutama karena bisa ‘go international’ dan tentunya dapat meningkatkan pemasukan devisa negara melalui sektor pariwisata. Kata Kunci: Tari, ekonomi, pariwisata, A. INTRODUCTION It is commonly known that Bali is the largest foreign and domestic tourist destination in Indonesia and is renowned for its highly developed arts, including dances, sculptures, paintings, leather works, traditional music and metalworking. Meanwhile, in terms of history, Bali has been inhabited since early prehistoric times firstly by descendants of a prehistoric race who migrated through Asia mainland to the Indonesian archipelago, thought to have first settled in Bali around 3000 BC. Stone tools dating from this time have been found near the village of Cekik in the island's west. Most importantly, Balinese culture was strongly influenced by Indian, and particularly Sanskrit, culture, in a process beginning around the 1st century AD. The name Balidwipa has been discovered from various inscriptions. -

Time Project Event Unite the Nations 3 May 2011

Time Project Event 2011 May 3rd 2011 TIME PROJECT EVENT UNITE THE NATIONS 3 MAY 2011 Short instruction: 1) How many questions do I have to answer? There are 250 questions. Every Country has 25 questions. Every school HAS to answer 225 questions, which means you do not ANSWER THE 25 questions FROM YOUR OWN COUNTRY. For example: Russia: There are 25 questions about Russia. More than one school from Rusia contributed questions which means there may be some Russian questions some Russian students may not recognize (they came from the other school ). Schools from Russia do not answer the 25 questions about Russia regardless of who contributed the questions. You never answer the questions about YOUR OWN COUNTRY. 2) How do I find the answers? - Encyclopaedias, the Internet, the Library or other sources at school or in the community - Get in touch with other time participants to find answers to questions which are difficult for you. 3) Where and when do I send the answers? Questions have to answered on line at the ZOHO Challenge Site. https://challenge.zoho.com/unite_the_nations_2011 Test starts 00:00 GMT May 3rd 2011 - Deadline: 00:00 GMT/UTC 4 May 2011! Other questions?? Get in touch with Event Co-ordinator ! [email protected] phone: +01.519.452.8310 cellphone +01.519.200.5092 fax: +01.519.452. 8319 And now…the game! Time Project Event 2011 May 3rd 2011 ARTS Argentina 1) Who wrote the book "Martin Fierro"? a) Jose Hernandez b) Peschisolido miguel angel c) David vineyards d) Jorge Luis Borges 2) What is the typical dance of Argentina? a) quartet b) tango c) cumbia d) capoeira 3) Who was Carlos Gardel? a) a singer of cumbia b) a soccer player c) a singer of tango d) a former president 4) Who was Lola Mora? a) a model b) a sculptor c) an athlete d) a journalist 5) Which Argentine made and released the world's first animated feature film. -

The Islamic Traditions of Cirebon

the islamic traditions of cirebon Ibadat and adat among javanese muslims A. G. Muhaimin Department of Anthropology Division of Society and Environment Research School of Pacific and Asian Studies July 1995 Published by ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200, Australia Email: [email protected] Web: http://epress.anu.edu.au National Library of Australia Cataloguing-in-Publication entry Muhaimin, Abdul Ghoffir. The Islamic traditions of Cirebon : ibadat and adat among Javanese muslims. Bibliography. ISBN 1 920942 30 0 (pbk.) ISBN 1 920942 31 9 (online) 1. Islam - Indonesia - Cirebon - Rituals. 2. Muslims - Indonesia - Cirebon. 3. Rites and ceremonies - Indonesia - Cirebon. I. Title. 297.5095982 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the publisher. Cover design by Teresa Prowse Printed by University Printing Services, ANU This edition © 2006 ANU E Press the islamic traditions of cirebon Ibadat and adat among javanese muslims Islam in Southeast Asia Series Theses at The Australian National University are assessed by external examiners and students are expected to take into account the advice of their examiners before they submit to the University Library the final versions of their theses. For this series, this final version of the thesis has been used as the basis for publication, taking into account other changes that the author may have decided to undertake. In some cases, a few minor editorial revisions have made to the work. The acknowledgements in each of these publications provide information on the supervisors of the thesis and those who contributed to its development. -

Bk Inno 001188.Pdf

LESSON NOTES Basic Bootcamp #1 Self Introductions - Basic Greetings in Indonesian CONTENTS 2 Indonesian 2 English 2 Vocabulary 3 Sample Sentences 3 Vocabulary Phrase Usage 3 Grammar 4 Cultural Insight # 1 COPYRIGHT © 2013 INNOVATIVE LANGUAGE LEARNING. ALL RIGHTS RESERVED. INDONESIAN 1. Edi: Apa kabar. Nama saya Edi. 2. Tuti: Apa kabar. Nama saya Tuti. Senang bertemu dengan anda. 3. Edi: Senang bertemu dengan anda. ENGLISH 1. Edi: Hello. My name's Edi. 2. Tuti: Hello. My name's Tuti. Nice to meet you. 3. Edi: Nice to meet you. VOCABULARY Indonesian English Class to become acquainted with kenal someone Senang bertemu dengan anda. It’s nice to meet you. Nama saya My name is.. phrase apa what pronoun kabar news, word noun nama name noun saya I, me pronoun I NDONES I ANPOD101.COM BAS I C BOOTCAMP #1 - S ELF I NTRODUCTI ONS - BAS I C GREETI NGS I N I NDONES I AN 2 Salam kenalan Glad to meet you. salam greeting, peace Apa kabar? How are you? expression SAMPLE SENTENCES Apa ini? Apa kabar? "What is this?" "Hello? (literally 'What news?')" Apa namanya? Saya tinggal di Amerika. "What is it called?" "I live in America." Salam kenalan Apa kabar hari ini? "Nice to meet you." "How are you today?" VOCABULARY PHRASE USAGE Apa kabar? This phrase is the Indonesian equivalent of "hello." This literally means, "What's the news?" but this is the typical way of saying "hello" in Indonesian. Salam kenalan. This is the Indonesian equivalent of "nice to meet you." Salam means "greeting," while kenalan means "(the making of) an acquaintance," so salam kenalan literally means "greeting you with my acquaintance." GRAMMAR The Focus of this Basic Boot Camp Lesson is Indonesian I NDONES I ANPOD101.COM BAS I C BOOTCAMP #1 - S ELF I NTRODUCTI ONS - BAS I C GREETI NGS I N I NDONES I AN 3 Essentials We use this lesson's phrases for self-introductions: Nama saya.. -

Dance Course Number and Title: D 110 Understanding Dance Division: Lower Faculty Name: Dr

SEMESTER AT SEA COURSE SYLLABUS Colorado State University, Academic Partner Voyage: Spring 2020 Discipline: Dance Course Number and Title: D 110 Understanding Dance Division: Lower Faculty Name: Dr. Artemis Preeshl Semester Credit Hours: 3 Prerequisites: None COURSE DESCRIPTION Broad examination of dance involving limited student participation in basic dance movements. Students will engage in lectures, discussions, video study, and in-studio exploration to gain deeper understanding of dance as a medium. In this non-major course, we may explore dance as cultural ritual and performing art. To understand context, we read essays on dance, view “dance on screen,” engage in lecture-demonstrations by interport guest lecturers, students, and faculty, learn diverse cultural dance steps in class, and view Asian and African dance styles on field excursions such as Japanese Noh, Kabuki, and Butoh; Beijing and Shanghai Opera, Vietnamese and Myanmar/Burma puppetry, Indian Kathakali, West and South African dance and ritual, Sufi (Sema) whirling, and belly dance in Morocco. We examine how contemporary trends of technology, different abilities, and gender affect participation in and performance of dance. We frame how we see dance by reflecting on how cultural, sociopolitical, and historical contexts impact creativity in dance. LEARNING OBJECTIVES Upon completion of the course, students will uncover potential learning and personal growth in dance experiences through knowledge & appreciation of: Understanding how dance styles represent cultural contexts and values Recognizing the role of dance and movement in rituals and behaviors of people and their communities Becoming aware of how society influences personal movement choices Developing the ability to speak and write about dance and movement REQUIRED TEXTBOOKS Author: Beaman, Patricia Leigh Title: World Dance Cultures: From Ritual to Spectacle Publisher: Routledge ISBN: 978-1138907737 DATE: 2017 TOPICAL OUTLINE OF COURSE Day B from 15:40 to 17:00 in Lido Terrace Depart Ensenada, Mexico — January 4 B1—January 7: Ch. -

Bonnie Simoa, Dance

Applicant For Paid Sabbatical Application Information Name: Bonnie Simoa Department/Division: Dance/Arts Ext.: 5645 Email address: [email protected] FTE: 1.0 Home Phone: 541.292.4417 Years at Lane under contract: 17 (Since Fall 1999) Previous paid sabbatical leave dates (if applicable): 2 # of terms of paid sabbatical leave awarded in the past: 2 Sabbatical Project Title: Intangible Cultural Heritage: Legong and Beyond Term(s) requested for leave: Spring Leave Location(s): Bali, Indonesia Applicant Statement: I have read the guidelines and criteria for sabbatical leave, and I understand them. If accepted, I agree to complete the sabbatical project as described in my application as well as the written and oral reports. I understand that I will not be granted a sabbatical in the future if I do not follow these guidelines and complete the oral and written reports. (The committee recognizes that there may be minor changes to the timeline and your proposed plan.) Applicant signature: Bonnie Simoa Date: 2/1/16 1 Bonnie Simoa Sabbatical Application 2017 Intangible Cultural Heritage: Legong and Beyond 1. INTENT and PLAN This sabbatical proposal consists of travel to Bali, Indonesia to build on my knowledge and understanding of traditional Balinese dance. While my previous sabbatical in 2010 focused primarily on the embodiment and execution of the rare Legong Keraton Playon, this research focuses on the contextual placement of the dance in relation to its roots, the costume as a tool for transcendence, and the related Sanghyang Dedari trance-dance. The 200 year-old Legong Keraton Playon has been the focus of my research, for which I have gained international recognition. -

The Origins of Balinese Legong

STEPHEN DAVIES The origins of Balinese legong Introduction In this paper I discuss the origin of the Balinese dance genre of legong. I date this from the late nineteenth century, with the dance achieving its definitive form in the period 1916-1932. These conclusions are at odds with the most common history told for legong, according to which it first appeared in the earliest years of the nineteenth century. The genre Legong is a secular (balih-balihan) Balinese dance genre.1 Though originally as- sociated with the palace,2 legong has long been performed in villages, espe- cially at temple ceremonies, as well as at Balinese festivals of the arts. Since the 1920s, abridged versions of legong dances have featured in concerts organized for tourists and in overseas tours by Balinese orchestras. Indeed, the dance has become culturally emblematic, and its image is used to advertise Bali to the world. Traditionally, the dancers are three young girls; the servant (condong), who dances a prelude, and two legong. All wear elaborate costumes of gilded cloth with ornate accessories and frangipani-crowned headdresses.3 The core 1 Proyek pemeliharaan 1971. Like all Balinese dances, legong is an offering to the gods. It is ‘secu- lar’ in that it is not one of the dance forms permitted in the inner yards of the temple. Though it is performed at temple ceremonies, the performance takes place immediately outside the temple, as is also the case with many of the other entertainments. The controversial three-part classification adopted in 1971 was motivated by a desire to prevent the commercialization of ritual dances as tourist fare. -

Is Eastern Insulindia a Distinct Musical Area? L’Est Insulindien Est-Il Une Aire Musicale Distincte ?

Archipel Études interdisciplinaires sur le monde insulindien 90 | 2015 L’Est insulindien Is Eastern Insulindia a Distinct Musical Area? L’Est insulindien est-il une aire musicale distincte ? Philip Yampolsky Electronic version URL: http://journals.openedition.org/archipel/373 DOI: 10.4000/archipel.373 ISSN: 2104-3655 Publisher Association Archipel Printed version Date of publication: 15 October 2015 Number of pages: 153-187 ISBN: 978-2-910513-73-3 ISSN: 0044-8613 Electronic reference Philip Yampolsky , « Is Eastern Insulindia a Distinct Musical Area? », Archipel [Online], 90 | 2015, Online since 01 May 2017, connection on 14 November 2019. URL : http://journals.openedition.org/archipel/ 373 ; DOI : 10.4000/archipel.373 Association Archipel PHILIP YAMPOLSKY 1 Is Eastern Insulindia a Distinct Musical Area? 1In this paper I attempt to distinguish the music of “eastern Insulindia” from that of other parts of Insulindia.2 Essentially this is an inquiry into certain musical features that are found in eastern Insulindia, together with a survey of where else in Insulindia they are or are not found. It is thus a distribution study, in line with others that have looked at the distribution of musical elements in Indonesia (Kunst 1939), the Philippines (Maceda 1998), Oceania (McLean 1979, 1994, 2014), and the region peripheral to the South China Sea (Revel 2013). With the exception of McLean, these studies have focused exclusively on material culture, namely musical instruments, tracing their geographical distribution and the vernacular terms associated with them. The aim has been to reveal cultural continuities and discontinuities and propose hypotheses about prehistoric settlement and culture contact in Insulindia and Oceania. -

Land- En Volkenkunde

Music of the Baduy People of Western Java Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal- , Land- en Volkenkunde Edited by Rosemarijn Hoefte (kitlv, Leiden) Henk Schulte Nordholt (kitlv, Leiden) Editorial Board Michael Laffan (Princeton University) Adrian Vickers (The University of Sydney) Anna Tsing (University of California Santa Cruz) volume 313 The titles published in this series are listed at brill.com/ vki Music of the Baduy People of Western Java Singing is a Medicine By Wim van Zanten LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the CC BY- NC- ND 4.0 license, which permits any non- commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided no alterations are made and the original author(s) and source are credited. Further information and the complete license text can be found at https:// creativecommons.org/ licenses/ by- nc- nd/ 4.0/ The terms of the CC license apply only to the original material. The use of material from other sources (indicated by a reference) such as diagrams, illustrations, photos and text samples may require further permission from the respective copyright holder. Cover illustration: Front: angklung players in Kadujangkung, Kanékés village, 15 October 1992. Back: players of gongs and xylophone in keromong ensemble at circumcision festivities in Cicakal Leuwi Buleud, Kanékés, 5 July 2016. Translations from Indonesian, Sundanese, Dutch, French and German were made by the author, unless stated otherwise. The Library of Congress Cataloging-in-Publication Data is available online at http://catalog.loc.gov LC record available at http://lccn.loc.gov/2020045251 Typeface for the Latin, Greek, and Cyrillic scripts: “Brill”.