Standortentwicklungsstrategie Prättigau/Davos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jahresbericht 2020 Flury Stiftung

JAHRESBERICHT 2020 INHALTSVERZEICHNIS Berichte Ein ungewöhnliches Jahr 2020 4 2020 war das Jahr der Pflege – in vielerlei Hinsicht 7 Mahlzeitendienst – ein warmes Mittagessen nach Hause geliefert 8 Elternberatung Prättigau/Davos 10 Umsetzung von KANBAN in den Heimen 12 Vorausschauende Planung in der Krise 14 Grösser ist nicht immer besser 16 Darmkrebs verhindern und in frühen Stadien entdecken 18 Gefässmedizin – «dort, wo Blut fliesst» 22 Damit das Herz nicht aus dem Takt fällt 26 Der enge Spinalkanal im Halsbereich 30 Pflege – an vorderster Front 32 IMPRESSUM Bereichsübergreifender Sozialdienst 36 Führungskräfteentwicklung bei der Flury Stiftung 40 ICT – Die Flury Stiftung im Zeitalter der digitalen Transformation 42 Von der geschützten Operationsstätte zur Grosswäscherei 45 Herausgeber Flury Stiftung Design Oliv GmbH, Malans Jahresrechnung 2020 Druck Druckerei Landquart AG, Betrieb Schiers Kommentar zur Jahresrechnung 48 Bilanz 50 Erscheinungsdatum Mai 2021 Erfolgsrechnung 51 Auflage 1’100 Stk. Statistiken Flury Stiftung Personalbestand 53 Spital Schiers 54 ISO 9001:2015 zertifiziert Altersheime (Schiers, Jenaz und Klosters) 57 Spitex Prättigau 58 Wohnen mit Service 59 Jubiläen von Mitarbeitenden der Flury Stiftung 61 In diesem Jahresbericht werden einige Fachbereiche und Themen abgehandelt. Sie repräsentieren jedoch nur einen Teil des vielfältigen Dienstleistungsangebo- Stiftungsorgane tes der Betriebe der Flury Stiftung. Stiftungsrat 62 Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen beziehen sich immer auf beide Führungsstruktur 63 Geschlechter. Ärzte 64 Christian Kasper, Präsident Flury Stiftung 05 Peter Philipp, CEO Wir erwarten einen nachhaltigen Strukturwandel DANK wie zum Beispiel eine forcierte Digitalisierung unserer Arbeitswelt, welche von den Erfahrungen Wir möchten es nicht unterlassen, Ihnen allen im des letzten Jahres angetrieben wird, aber auch Namen des Stiftungsrates, des Vorstandes und der die Beantwortung von anstehenden dringenden Geschäftsleitung dafür zu danken, dass Sie mit politischen Entscheiden z.B. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

2020 Jahresberichte Rechnungsabschlüsse

2020 Jahresberichte Rechnungsabschlüsse Region Prättigau/Davos Jahresbericht 2020 Die Covid-19-Pandemie war im Jahr 2020 schäfte und Themen wurden einstimmig ge- auch bei der Region Prättigau/Davos das do- nehmigt oder zur weiteren Bearbeitung frei ge- minierende Thema. In vielen Bereichen sind geben. schliesslich physische Kontakte das A und O des Betriebs, sei das nun bei Zivilstandsamt, Die zweite Präsidentenkonferenz des Jahres Berufsbeistandschaft oder Betreibungs- und fand am 26. November im Theorieraum des Konkursamt, bei der Regionalentwicklung oder Feuerwehrlokals in Klosters statt. Die Ver- auch bei der Musikschule Prättigau. Normale sammlung stand im Zeichen des Doppelwech- Besprechungen wurden im Frühling zunächst sels an der Spitze der Region auf Anfang reihenweise abgesagt und fanden dann nur 2021. Da Kurt Steck (Klosters-Serneus) sowie noch unter erschwerten Umständen oder als Tarzisius Caviezel (Davos) ihre Ämter als Ge- Videokonferenz statt. Auch die Präsidenten- meindepräsidenten den Nachfolgern überga- konferenz, für die der Ratsstuben-Tisch im ben, mussten sie auch ihre Aufgaben als Prä- Klosterser Rathaus normalerweise gerade sident und Vizepräsident der Region abgeben. gross genug ist, fand sich im Juni in einem Beide hatten den erfolgreichen Aufbau der weitläufigen Saal mit Einzeltischen und Ver- neuen Region ab 2015 eng begleitet und den stärkeranlage im Davoser Kongresshaus wie- fünfköpfigen Regionalausschuss geführt. Als der. Wo möglich waren die Mitarbeitenden zu- Präsident der Region war Kurt Steck zudem für dem im Homeoffice, was dank der (zufällig) er- die Vertretung gegen aussen und für das Per- neuerten IT-Infrastruktur im März 2020 auch sonal verantwortlich. sehr gut klappte. Deutlich wurde jedoch über- all, wie wichtig der informelle Austausch wäh- Als neuen Vorsitzenden wählten die Präsiden- rend der Arbeit, an Sitzungen selbst, danach tinnen und Präsidenten den Jenazer Werner bei einer Kaffeerunde in der Beiz oder beim Bär. -

Prättigau Tourismus

Jahresbericht 2016 / 2017 Prättigau Tourismus Conters Fideris Furna Grüsch Jenaz Luzein Schiers Seewis Inhalt Inhalt.................................................................................................................................. 2 Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung................................................................... 3 Die Schwerpunkte im Überblick.......................................................................................... 4 - 10 Kurz & Bündig ................................................................................................................... 11 Bericht der Revisionsstelle................................................................................................... 12 Jahresrechnung 2016 / 2017.............................................................................................. 13 - 15 Anhang Jahresrechnung 2016 / 2017................................................................................. 16 - 17 Antrag über Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 / 2017............................................. 18 2 Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung, Wenn wir in den gegenwärtigen Strukturen weiterwirken sagte einst Heraklit. Wenn wir im 10. Jahr von Prättigau können, sind wir recht gut aufgestellt, wir müssen aber be- Tourismus von Konstanten sprechen, ist es in erster Linie un- weglich bleiben und offensiv in die Zukunft gehen. Viele sere Geschäftsleiterin Daniela Göpfert. Sie ist seit Anfang -

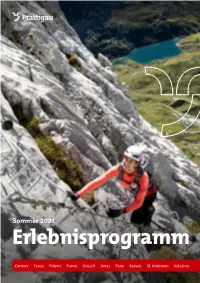

Erlebnisprogramm

Sommer 2021 Erlebnisprogramm Conters Fanas Fideris Furna Grüsch Jenaz Pany Seewis St. Antönien Valzeina Gästekarte Prättigau Ihre Zugangskarte für attraktive und erlebnisreiche Angebote im Prättigau Gästekarte Vorname / Name Christa Tünscher 2 Erwachsene 2 Bis 6 Jahre 1 Ab 6 Jahre Gültig vom 01.08.2021 bis 08.08.2021 Erhältlich bei Ihrem Gastgeber oder bei den Gäste-Informations stellen (siehe Seite 19) Nutzen Sie die Gelegenheit und probieren Sie etwas Neues aus! Das aktuelle Erlebnisprogramm finden Sie auf praettigau.info/gaestekarte Programmänderungen vorbehalten. Prättigau Tourismus Valzeinastrasse 6, 7214 Grüsch Tel. +41 81 325 11 11 praettigau.info [email protected] facebook.com/praettigau instagram.com/praettigau.ch youtube.com/praettigau 2 Willkommen im Prättigau Liebe Gäste In dieser Broschüre finden Sie zahlreiche Bitte beachten Sie die Anmeldefristen unvergessliche Aktivitäten und Ange- für einzelne Angebote und weisen Sie bote. Lassen Sie sich inspirieren und bei der Anmeldung auf Ihre Gäste- profitieren Sie von attraktiven Kondi- karte hin. Die Kosten sind in Schweizer tionen mit der Gästekarte Prättigau. So Franken ausgewiesen und bar vor Ort zu wird sich Ihr Ferien-Tagebuch schnell mit bezahlen. Die Versicherung ist Sache der spannenden Erlebnissen und bleibenden Teil nehmenden. Erinnerungen füllen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen Wir unterstützen Sie gerne bei der Ge- auf Ihrer persönlichen Entdeckungstour staltung eines abwechslungs reichen durch das Prättigau! Aufenthalts mit Ihrer Gästekarte. 3 Wasser Schwimmbad Pany Gültig 29. Mai – 29. August 2021 Die gepflegte und gut eingerichtete Anlage mit 33 m-Becken, Nichtschwimmerbecken Öffnungszeiten und Kinderplanschbecken liegt an herrlicher (bei guter Witterung) Panorama lage oberhalb von Pany. Mo – Fr 10 – 19 Uhr Grosszügige Liegewiese, Grillstelle, verschiedene Sa – So 9 – 19 Uhr Spiele und vieles mehr. -

Erlebnisprogramm

Erlebnisprogramm Bergsommer 2020 Buchen Conters Fanas Fideris Furna Grüsch Jenaz Luzein Pany Putz Schiers Schuders Seewis St. Antönien Stels Valzeina Ihre Zugangskarte für attraktive und erlebnisreiche Angebote im Prättigau Erhältlich bei Ihrem Gastgeber, Gästekarte den lokalen Infostellen oder bei Prättigau Tourismus, Grüsch Vorname / Name Christa Tünscher 2 Erwachsene 2 Bis 6 Jahre 1 Ab 6 Jahre Gültig vom 01.08.2020 bis 08.08.2020 Lokale Infostellen Prättigau Tourismus Gästeinformation Schiers Valzeinastrasse 6, 7214 Grüsch RhB Bahnhof, Bahnhofstrasse 20, 7220 Schiers Tel. +41 81 325 11 11 Tel. +41 81 325 11 11 Öffnungszeiten: Mo – Fr 08.00 – 12.00 / 13.30 – 17.00 Öffnungszeiten: Mo – Fr 07.20 – 11.50 / 13.40 – 16.55 Pany – St. Antönien Tourismus Gästeinformation Seewis Gästeinformation Pany c/o Bazar, Schlossstrasse 2, 7212 Seewis Dorf Panyerstrasse 39, 7243 Pany Tel. +41 81 330 30 17 Tel. +41 81 300 32 22 Öffnungszeiten: Mo – Fr 08.30 – 11.45 / Fr 14.30 – 18.00 Öffnungszeiten: Mo – Fr 09.00 – 11.00, Mi 16.00 – 18.00 Sa 08.30 – 11.45 / 14.00 – 16.00 Telefonische Auskünfte Mo – Fr 08.00 – 11.00 / 14.00 – 17.00 Gästeinformation Fideris c/o Bäckerei Konditorei Gujan, Unterwinkel, 7235 Fideris Gästeinformation St. Antönien Tel. +41 81 332 24 34 St. Antönierstrasse 15, 7246 St. Antönien Öffnungszeiten: Mo 07.00 – 12.00 / Di – Fr 07.00 – 12.00, Tel. +41 81 332 32 33 13.30 – 19.00 / Sa 07.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 Öffnungszeiten: 29. Juni – 24. Oktober 2020 Mo, Do, Sa 08.30 – 11.30 Mehr Erlebnisse finden Sie unter: www.praettigau.info/erlebnisse Online-Veranstaltungskalender: www.praettigau.info/events Impressum Gestaltung: AMEDIA Seewis, www.a-media.ch Titelbild: Familien-Klettersteig Partnunblick in St. -

Prättigau Aktuell Ausgabe 2 I April 2019

Wir sind Berge. Prättigau Aktuell Ausgabe 2 I April 2019 Erfolgreicher Start und grosse Pläne für das Bad Serneus Das geschichtsträchtige Bad Serneus Stefan Steiner: In welchem Zustand war hat seit Herbst 2018 neue Besitzer und das Bad bei der Übernahme? Zum Inhalt Investoren: die Familie Bulat aus Zug. Im Vitalij Bulat: Die Liegenschaft und das Bad Eiltempo wurde das Bad auf Beginn der wirkten bei der Übernahme wenig einla- Mit dieser Broschüre wird halbjährlich über Wintersaison 2018/19 sanft renoviert dend und konnten nicht sofort in Betrieb verschiedene Projekte und Themen infor- und erfolgreich wieder eröffnet. Grössere genommen werden. Zugleich gab es aber miert, die im Prätti gau von der Regionalent- Umbauten und Erweiterungen wie eine auch bestehende Verpflichtungen (Buchun- wicklung, den Tourismusverantwortlichen neue Bäderanlage sollen dem Bad Serneus gen), die wir mit übernommen haben. Wir und den Gemeinden angestossen bzw. zu neuer Blüte verhelfen. Im Gespräch mit haben deshalb das Hotel so schnell wie vorangetrieben werden. Dieser zweiten Regionalentwickler Stefan Steiner blickt möglich in einen Zustand gebracht, der Ausgabe entnehmen Sie Hintergrundinfor- Vitalij Bulat zurück auf die ereignisreichen unseren Vorstellungen entsprach. In den mationen zum regionalen Raumkonzept, letzten Monate und in die Zukunft. zwei Monaten nach dem Kauf haben wir in aktuelle Infos zum Projekt «Internationa- der Liegenschaft viel erneuert und aufge- ler Naturpark Rätikon», Neues aus dem Stefan Steiner: Herr Bulat, was war Ihre frischt und auch das Schwefelbad wieder Produktmanagement Bergsport und aus der Motivation, das Bad Serneus zu erwerben? auf Vordermann gebracht. Mit einem Tag Geschäftsstelle von Prättigau Tourismus. Vitalij Bulat: Wir besitzen seit rund fünf der offenen Tür am 22. -

Region Prättigau/Davos Schliesst Neuorganisation Ab

Ob nützlich oder Freitag, 22. Januar, bis präzise, Donnerstag, 28. Januar 2016 AZA 7250 Klosters 7. Jahrgang | Nr.3 |Fr. 1.70 wir machens… Schreinerei |Küchenbau Tel. 081 422 30 77 9<HSMGRE=bgcafc>:V;Ywww.schreinerei-gaetzi.ch Wochenend- www.budag.ch Redaktionsbüro in Wetter [email protected] präsentiert von Klosters kommende Woche geschlossen Freitag Samstag Sonntag Montag Vormittag kz | Am nächsten Freitag halten Sie eine neu- gestaltete Zeitung in den Händen! Durch diese Umstellung zügelt die Redaktion auch in neue -12° -2° -7° -7° Nachmittag Büroraumlichkeiten in der Brüggä. Deshalb ist es unumgänglich, dass unser Büro an der Gotschnastrasse nächste Woche geschlos- -1° 0° 4° 6° sen bleibt. Natürlich sind wir per E-Mail ([email protected]) und telefonisch (081 422 13 15) erreichbar. Durch den Schulhaus-Neubau am Platz bedingt zügelt die Oberstufe in das Schulhaus Klosters Dorf, während die Primarschüler und Kindergärtler aus dem Dorf je nach Klasse in Serneus oder am Platz Redaktion und Verlag eine temporäre Bleibe finden werden. abo Schüler werden neu verteilt Mit der Annahme der Schulraum- c|Damitbereits ab August zieht ganz ins Dorf, während Kindern, Eltern und Lehrern schaffung ergeben sich zwangsläufig 2016 ersteDemontage-und die Kindergärtler und Primar- einiges an Flexibilität abver- Abbrucharbeiten vorgenom- schüler nach Serneus oder langt wird.Nicht betroffen auch einige Umstellungen für die men werden können, ist es Klosters Platzzügeln müssen. von den Umstellungen ist die Schüler und Lehrerschaft. So werden unumgänglich, den Schulbe- Auch müssen einzelne Con- SchuleSaas gemäss den Ver- ab nächstem Schuljahr die Oberstufen- trieb neu zu organisieren, wie tainer für den Schulbetrieb einbarungenzur Eingemein- Johannes Vogt, Oski Hartmann (Mitte) und der Schulrat den Eltern mit- erstellt werden. -

(Anwendungsgebiete) Mit Angaben Zur Strukturschwäche Und Zum Bevölkerungsanteil Kumuliert

Förderperimeter (Anwendungsgebiete) mit Angaben zur Strukturschwäche und zum Bevölkerungsanteil kumuliert Mittelstädtische, kleinstädtische und ländliche Zentren mit suburbanen Gemeinden Geordnet nach Strukturschwäche,* Zentrum mit suburbanem Raum (mit Angabe der zugehörigen suburbanen Gemeinden) Struktur- Rang Gemeinde/Zentrum Zugehörige suburbane Gemeinden Bevölkerungsanteil schwäche Nummer Name Nummer Name (Indikator) kumuliert 1 3862 Furna (GR) 0.99 0.0% 2 3987 Trun (GR) 0.74 0.0% 3 6119 Turtmann-Unterems (VS) 0.64 0.0% 4 5281 Biasca (TI) 0.62 0.1% 5 3861 Fideris (GR) 0.62 0.1% 6 3863 Jenaz (GR) 0.62 0.1% 7 3891 Luzein (GR) 0.60 0.1% 8 3847 Val Müstair (GR) 0.58 0.2% 9 3982 Disentis/Mustér (GR) 0.57 0.2% 10 6292 St. Niklaus (VS) 0.56 0.2% 11 3379 Wattwil (SG) 0.56 0.3% 12 6118 Gampel-Bratsch (VS) 0.56 0.3% 13 6204 Steg-Hohtenn (VS) 0.55 0.4% 14 6110 Leuk (VS) 0.55 0.4% 15 3352 Ebnat-Kappel (SG) 0.50 0.5% 16 6198 Niedergesteln (VS) 0.49 0.5% 17 4139 Menziken (AG) 0.49 0.5% 18 3104 Schlatt-Haslen (AI) 0.48 0.6% 19 20011 Moutier (BE)* 690 Court (BE) 0.48 0.7% 20 957 Sumiswald (BE) 0.47 0.7% 21 3395 Bütschwil-Ganterschwil (SG) 0.46 0.8% 22 3038 Wolfhalden (AR) 0.45 0.8% 23 955 Lützelflüh (BE) 0.44 0.9% 24 6455 Le Landeron (NE) 0.44 0.9% 25 3972 Seewis im Prättigau (GR) 0.44 0.9% 26 260002 Haute-Sorne (JU) 0.42 1.0% 27 3582 Schluein (GR) 0.41 1.0% 28 3292 Flums (SG) 0.41 1.1% 29 3542 Albula/Alvra (GR) 0.41 1.1% 30 5019 Sementina (TI) 0.40 1.1% 31 3551 Brusio (GR) 0.40 1.1% 32 3661 Cazis (GR) 0.40 1.2% 33 5568 Sainte-Croix (VD) 0.39 1.2% -

910 Landquart – Davos Platz Landquart – Vereina – Scuol-Tarasp Landquart – Vereina – St

FAHRPLANJAHR 2020 910 Landquart – Davos Platz Landquart – Vereina – Scuol-Tarasp Landquart – Vereina – St. Moritz Stand: 12. März 2020 R RE R R R R RE R RE RE 4307 4011 1912 1013 4213 1015 1017 1217 1021 1221 St. Moritz Scuol-Tarasp Scuol-Tarasp [Untervaz- Disentis/ Sagliains Trimmis] Mustér Landquart 4 55 5 13 5 34 6 20 6 47 7 47 7 50 Malans 5 37 6 22 6 50 7 53 Seewis-Pardisla 5 43 6 27 6 54 Grüsch 5 45 6 29 6 56 7 54 Schiers 5 26 5 50 6 33 7 00 7 59 8 03 Furna 5 57 6 37 7 04 Jenaz 6 00 6 39 7 06 8 08 Fideris 6 02 6 41 7 09 Küblis 5 15 5 39 6 08 6 46 7 14 8 10 8 14 Saas im Prättigau 5 46 6 13 6 51 7 19 8 20 Klosters Dorf 5 54 6 23 6 59 7 27 8 23 Klosters Platz 5 29 5 57 6 25 7 02 7 30 8 26 8 30 Klosters Platz 5 30 5 58 6 27 6 30 7 03 7 32 7 33 8 29 8 32 Cavadürli 6 05 6 33 8 35 Davos Laret 6 14 6 40 7 15 8 42 Davos Wolfgang 6 19 6 45 7 20 8 47 Davos Dorf 6 30 6 52 7 26 7 54 8 53 Davos Platz 6 33 6 57 7 29 7 57 8 57 Sagliains 6 01 6 57 7 58 8 54 Lavin 6 03 6 59 8 00 8 58 Guarda 6 07 7 04 8 04 9 02 Ardez 6 12 7 09 8 09 9 07 Ftan Baraigla 6 18 7 15 8 15 Scuol-Tarasp 6 23 7 18 8 19 9 15 Sagliains Susch 5 53 Zernez 6 02 Cinuos-chel-Brail 6 13 S-chanf 6 19 Zuoz 6 22 Madulain La Punt-Chamues-ch Bever 6 31 Samedan 6 34 Samedan 6 36 Celerina 6 39 St. -

Read the New Bike Brochure

The single track paradise of the Alps davos.ch/bike klosters.ch/bike facebook.com/DavosKlostersBike schmiedi76 ... Felsenweg MEET YOUR instagram.com/DavosKlosters COMMUNITY schmiedi76 #bikedavos #bikebalance nadj.c ... ... Davos Klosters stay_wild_and_stay_free Davos Klosters manuelcaduff ... Davos Platz ... dari_ator Sertigtal nadj.c #davosklostersbike #ridenowsleeplater #davosklostersbike stay_wild_and_stay_free #mtbaddict manuelcaduff #davosklostersbike #rideordie #davosklosters #girlsshredtoo dari_ator Drei Tage unter Strom Drei Tage unter Strom Three days under powerpower Higher, faster, further: true to the motto ‘Expand your limits’, our photo story shows the new possibilities with an e-bike for an ultimate hut tour in Davos Klosters. When you’re used to doing things a certain way, it’s hard to switch, even if there’s an easier alternative. That’s how I felt about e-bikes, but I was pleasantly surprised. For a long time, e-bikes were seen as not sporty, too heavy, or just for old folks. But this view- point is outdated, and the reputation of e-bikes has done an about face. Even Danny MacAskill’s latest video has him riding an e-bike. Suddenly, there’s a whole new world of opportunity: Thanks to “uphill flow”, steep climbs are a piece of cake, and a day trip becomes a quick evening spin. Even long rides to get to the flowingest single-track trails are over in no time. Totally dope These words are as fitting for a Davos Klosters e-bike mountain hut tour as a fine-tuned SRAM XX1 trigger shifter on your dream bike. Because once we were a few kilometers into our ride down the Flüelatal and up to Tschuggen, things got pretty dope. -

Küblis: Klein Und Fein, Direkt Vor Davos Klosters

Profi tieren und mehr erleben mit der Davos Klosters Card Mit der Davos Klosters Card profi tieren auch Gäste in Küblis Küblis: Klein und fein, das ganze Jahr von zahlreichen Gratisleistungen und Preis- vergünstigungen. direkt vor Davos Klosters Die Davos Klosters Card gilt gleichzeitig auch als Bergbahn- ticket für freie Fahrt auf allen Bergbahnen im Sommer (im Rahmen des Angebots). Im Prättigau, unmittelbar vor der Ferien-Destination Davos Alle Leistunten unter: Klosters, an der Grand Tour of davos.ch/sommer/aktivitaeten/davos-klosters-inclusive Switzerland, liegt die Gemeinde Küblis (814 m ü. M.). Küblis ist ein kleines aber feines Dorf, Gut erschlossen mit öffentlichen Verkehrsmitteln das den Gästen beste Voraus- Küblis ist mit der Rhätischen Bahn rasch und bequem zu erreichen. Ebenso setzungen für Ruhe und Erho- einfach fahren Sie von Küblis aus mit Bahn und Postauto in die nähere und lung bietet. Dies insbesondere weitere Umgebung. nach der im Juni 2016 eröffne- ten Umfahrungsstrasse. Mit der Rhätischen Bahn RhB Küblis – Landquart – Chur Das Ortsbild von Küblis wird Küblis – Klosters – Davos dominiert von zwei auffälligen Küblis – Klosters – Scuol / Tarasp und markanten Bauten: Zum einen von der Evangelischen Kirche von 1491. Zum Küblis – Klosters – St. Moritz anderen vom mächtigen Kraftwerk des Stromdienstleisters Repower aus dem Jahre 1922. Der alte Dorfkern beheimatet noch einige ursprüngliche Herrschafts- Mit dem Postauto und Bauernhäuser. Küblis – Luzein – Pany – St. Antönien Küblis – Fideris – Jenaz – Furna oder Im Sommer führt die nationale Fahrrad/Bike-Route von Landquart nach Klos- Jenaz – Schiers ters/Davos durch Küblis. Für Wanderer stehen zahlreiche Wege und Routen im Küblis – Conters Tal oder in der Höhe zur Verfügung, z.B.