PC02\Documenti\STUDIO TECNICO\Lavori\PROGETTI\Frontino

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I Primi 3 Servizi Selezionati Come Prioritari Sono

PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO Indagine conoscitiva sulla domanda di servizi provinciali per il territorio (Funzioni di supporto tecnico – amministrativo agli Enti Locali) - Analisi dei primi risultati – A tutti i 59 comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino è stato sottoposto un questionario on-line contenente l’elenco di tutti i servizi offerti, raggruppati in aree e gruppi tematici. I comuni hanno espresso la propria domanda selezionando i servizi di interesse, con la possibilità di segnalare, per ogni gruppo, un servizio di valenza prioritaria. Nel territorio sono presenti 10 Comuni con popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti e 7 di questi Comuni hanno espresso le loro necessità, il 70% di loro ha compilato il questionario. Per quanto riguarda i Comuni più grandi, al di sopra dei 10.000 abitanti, 3 su 5 hanno segnalato i servizi utili alla loro realtà comunale. 3 su 5 corrisponde al 60% dei Comuni medio-grandi. DATI COPERTURA INDAGINE hanno risposto 43 comuni su 59 pari al 73% I comuni rispondenti suddivisi per fascia demografica (numero residenti) 7% 16% 77% <=5000 >5000 e <=10000 >=10000 Fascia di Comuni Comuni totali % rispondenti popolazione rispondenti per fascia (n° residenti) <=5000 33 44 75% >5000 e <=10000 7 10 70% >=10000 3 5 60% Totale 43 69 73% Fonte: Sistema Informativo e Statistico Elaborazione: Ufficio 5.0.1 - Gestione banche dati, statistica, sistemi informativi territoriali e supporto amministrativo 1 PROVINCIA DI PESARO E URBINO SERVIZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO QUADRO GENERALE 8 aree funzionali 20 gruppi di servizi Per un totale di 119 singoli servizi offerti Domanda di servizi espressa dai comuni del territorio In ordine decrescente su 119 servizi presenti nell'elenco dei servizi presentati in sede di assemblea dei Sindaci, il massimo numero di servizi richiesti per Comune è 91 con una media di 31 servizi complessivi per ogni Comune che possono essere confermati o implementati come nuovi. -

Adjusting the Boundaries of Less-Favoured Areas, Within the Meaning of Council Directive 75 /268 /EEC, in Italy

17 . 4 . 89 Official Journal of the European Communities No L 105 / 11 COMMISSION DECISION of 20 December 1988 adjusting the boundaries of less-favoured areas, within the meaning of Council Directive 75 /268 /EEC, in Italy ( Only the Italian text is authentic) ( 89 / 252/ EEC ) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the adjustments requested by the Italian Government pursuant to Article 2 ( 3 ) of Directive Having regard to the Treaty establishing the European 75 / 268 / EEC do not have the combined effect of increasing Economic Community, the utilized agricultural area of all the listed areas by more than 1,5% of the total utilized agricultural area in Italy ; Having regard to Council Directive 75 / 268 / EEC of 28 April 1975 on mountain and hill farming and farming in certain Whereas the EAGGF Committee has been consulted on the less-favoured areas (* ), as last amended by Regulation ( EEC ) financial aspects ; No 797 / 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 3 ) thereof, Whereas the measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Whereas Council Directive 75 / 273 / EEC of 28 April 1975 Agricultural Structure, concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( Italy ) ( 3 ), as last amended by Directive 89 / 251 / EEC ( 4 ), identifies the areas in Italy included on the Community list of HAS ADOPTED THIS DECISION : less-favoured areas within the meaning of Article 3 ( 3 ), (4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 / EEC ; Article 1 Whereas the Italian Government has applied, pursuant to Article 2 ( 1 ) of Directive 75 / 268 / EEC , for an adjustment of With effect from 1 January 1988 , the list of less-favoured the boundaries of the less-favoured areas in the regions of the areas in Italy contained in the Annexes to Directives Marches and Tuscany listed in the Annex to Directive 75 / 273 / EEC and 84 / 167/ EEC is hereby amended as 75 / 273 / EEC ; shown in the Annex to this Decision . -

Corpo Elettorale Passivo Consiglio Allegato C

ALLEGATO C CORPO ELETTORALE PASSIVO PER ELEZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 (azzurra) Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti (arancione) Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti (grigia) Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti (rossa) Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti (verde) N. COMUNE COGNOME NOME CARICA FASCIA 1 A APECCHIO NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO SINDACO 2 A APECCHIO BAGIACCHI GABRIO CONSIGLIERE 3 A APECCHIO BRICCA EUCHERIO CONSIGLIERE 4 A APECCHIO CARDELLINI MASSIMO CONSIGLIERE 5 A APECCHIO GRANCI NICOLETTA CONSIGLIERE 6 A APECCHIO MARTINELLI GIACOMO CONSIGLIERE 7 A APECCHIO MORGANTI LORENZA CONSIGLIERE 8 A APECCHIO PERFETTI ANDREA CONSIGLIERE 9A APECCHIO PERFETTI FABIO CONSIGLIERE 10 A APECCHIO PISCIOLINI GIORGIO CONSIGLIERE 11 A APECCHIO ROSSI GIACOMO CONSIGLIERE 12 A AUDITORE ZITO GIUSEPPE SINDACO 13 A AUDITORE CANCELLIERI GIANCARLO CONSIGLIERE 14 A AUDITORE DE MARCHI SILVIA CONSIGLIERE 15 A AUDITORE GUERRA ORIANO CONSIGLIERE 16 A AUDITORE MERCANTINI MICHELA CONSIGLIERE 17 A AUDITORE PALAZZI MARTINA CONSIGLIERE 18 A AUDITORE VENERUCCI LUCIO CONSIGLIERE 19 A BARCHI MARCUCCI SAURO SINDACO 20 A BARCHI BARALDI ENRICO CONSIGLIERE 21 A BARCHI BARATTINI PATRIZIA CONSIGLIERE 22 A BARCHI BRANCHINI TIZIANA CONSIGLIERE 23 A BARCHI FISCALETTI PIERGIORGIO CONSIGLIERE 24 A BARCHI GASPERINI OSCAR CONSIGLIERE 25 A BARCHI MONTANARI ENRICA CONSIGLIERE 26 -

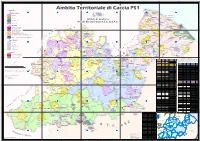

A.T.C. Ps1 T Ot Ale 121214

12°10'0"E 12°20'0"E 12°30'0"E 12°40'0"E 12°50'0"E A 2300000 2310000 B 2320000 C 2330000 D 2340000 2350000 E M Ambito Territoriale di Caccia PS1 A Gabicce Monte 0 Legenda 0 0 R 0 0 0 0 0 7 GABICCE MARE 7 8 8 4 E 4 Istituti di Gestione Castel di Mezzo Case Badioli Ponte Tavollo A PARCO SAN BARTOLO A.F.V. Fiorenzuola di Focara Ponte del Colombarone D 1 Fratta S.I.C. 1 Fanano S. Carlo COLLE SAN BARTOLO La Siligata R Z.R.C. Le Logge Gaggera GRADARA Z.P.SGr.a narola I Istituti di Gestione Serra A C.P.R.F.S. Z.R.C. Val dei Pelati Vicinato Santa Marina T Parchi Riserve Oasi S.I.C. & Z.P.S. MORTOLA Pievevecchia I Santo Stefano A.A.T.V. Ghetto di Roncaglia Ponte Nuovo C Roncaglia O Aree Vincolate Pirano Alto I Z.P.S. S Tre Ponti R . Pirano SAN BARTOLO M Moto Cross Babbucce Fenile Foreste Demaniali I Gesso Picciano II . Z.R.C. Monteluro Babbucce Picciano N PIRANO S. Colomba Oasi di Protezione I Castello Piano Foglia PESARO Il Ghetto C.P.R.F.S. Parco Regionale M Fratte PICCIANO Farneto Z.R.C. i Canonici Riserva Naturale Statale I SASSOFELTRIO Madonna del Monte SELVA GROSSA PESARO Montelicciano-Poggio Case Bruciate Fornace Vecchia Borgheria R Ca' Micci Oasi I C.P.R.F.S. Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) Molino Renzini ARDIZIO - S. BARTOLO I Sasso Feltrio i Canonici A.F.V. -

Qualità Delle Acque Della Provincia Di Pesaro E Urbino

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Qualità delle acque della Provincia di Pesaro e Urbino Dott. Ferdinando De Rosa, Direttore Tecnico Scientifico ARPAM e dott. Piero Salvadori, Responsabile U.O. Acque potabili e minerali Dip. ARPAM di Pesaro AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Compiti istituzionali dell’ARPAM nel controllo delle acque potabili • Gli Enti Locali e le AUSL si avvalgono dell’ARPAM per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale, di vigilanza e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza • L’ARPAM assicura agli EELL e ai dipartimenti di Prevenzione delle AUSL attività di consulenza e supporto tecnico scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni (Art 17 legge regionale 60/1997 - Istituzione ARPAM) 2 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Compiti di ricerca, raccolta e diffusione dei dati ambientali È in corso di pubblicazione il Libro bianco sulle acque potabili 3 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Contenuti Libro Bianco sulle acque potabili Schede per Comune -fonti di approvvigionamento (pozzi, sorgenti, prese d’acqua superficiali) -reti idriche -classificazione delle acque ai sensi della 152/99 -trattamenti di potabilizzazione e disinfezione -numero di controlli e non conformità -caratteristiche dell’acqua all’utenza un punto di controllo per acquedotto >250 abitanti, con valori massimi, medi e minimi registrati nell’anno solare per 5 parametri: durezza, conducibilità, nitrati, solfati e cloruri Sintesi a scala provinciale 4 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Situazione delle reti acquedottistiche 5 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE Acquedotto di Pesaro Alimentato per l’80% da acqua superficiale e per il 20% da acque sotterranee. -

For Sale Ca' Berto Country House

FOR SALE CA' BERTO COUNTRY HOUSE CODE A.G551.12 LOCATION PIANDIMELETO TYPE Cieloterra PRICE IN EUROS 80.000 HOUSE SURFACE SQM 278 EXPOSED SURFACE SQM 75000 ROOMS 7 Lying on the Montefeltro hills a stone's throw from Frontino, one of the most beautiful historic villages in Italy, FOR SALE house with large land. The cottage is located close to the characteristic historic village of Monastero, within the municipality of Piandimeleto. The property is easily reachable along a road in good maintenance conditions and passable by any car, from the road that connect Lunano and Piandimeleto to Carpegna. The property consists of a semi-independent unit, which is part of a building that houses another flat, and is spread over 3 levels for a total of about 278 square meters. On the ground floor there is an internal staircase leading to the upper floors, a garage and two rooms used as a cellar. On the first floor there is a first apartment consisting of a corridor that acts as an entrance and a junction to all the other rooms on the floor: the kitchen/dining room, a bathroom and the two bedrooms. On the upper floor there is a further apartment which roughly follows the previous one and from which you can enjoy a splendid view of the village of Frontino, the countryside of Montefeltro and Mount Carpegna. Included in the sale there are approximately 7.5 hectares of arable land, vegetable garden and vineyard. Inside the land there is also a well that is no longer visible as it is covered by vegetation. -

TAVOLA A6 Carta Cave Materiali Di Difficile Reperibilità

2290000 2300000 2310000 2320000 2330000 2340000 2350000 2360000 2370000 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO 4880000 4880000 SERVIZIO 4.2 SUOLO - ATTIVITA' ESTRATTIVE - ACQUE PUBBLICHE - SERVIZI PUBBLICI LOCALI : Provincia di PESARO e URBINO Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003 così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004 (Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.) (ai sensi dell'art. 8, Legge Regionale n. 71/97) Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004 REGIONE EMILIA-ROMAGNA VARIANTEVARIANTE GENERALEGENERALE Gabicce Mare M. LETA Cassano Orti Torello V.la Mazzocchi Pozza del Vento Poggio Vallugola C.se Valle Libiano C.se Monte C. Paldassarri la Montagnola M. BIGONCIO Castellaccio Villa Nuova Casteldimezzo OGGETTO della TAVOLA: 4870000 4870000 C. Siepe di Rosa 511 Monte Lecceti C. Ferrata V.la Caroncini i Pianacci PROV. DI FORLI'-CESENA C.se Maiano Farneto #) #)M. CETI#)438 Fontetorto REPUBBLICA Colombarone M. TREBBIO 512 Monte Lecceti 2 P.te Spicchio CARTA DELLE CAVE DI MATERIALI P.te S. M. Madd.a i Poggioli S. Carlo C.se Castello Gradara Siligata 544 Gessi M. FOTOGNO DI le Loggie M. BRISIGHELLA M. FAGNANO la Pieve Ca Modello C.se Carnaio V.la Onofri il Peggio il Borgo Gradara DI DIFFICILE REPERIBILITA' ATTIVE Pietrasalare vecchia M. MERRO Cast.o di Montemaggio la Palazzina M. CASTELLARO Legnanone SAN MARINO PASSO DELLA VOLPE la Villa Boncio Mazziconeta Carosello 486 San Paolo il Picchio ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRAE M. GREGORIO il Ghetto i Pelati S. -

Tappa 15, 16, 17 E 18 ”

TAPP A 15 | VIA DEL MONTIEGO TAPP A 16 | VIA DELLE RIPE TAPP A 17 | VIA DEL BEA TO LANDO TAPP A 18 | VIA DEL CARPEGNA Daniele Grassetti Ottobre 2020 © 2020 LaPallaRotonda - Associazione sportivo-culturale. Sito web: www.lapallarotonda.it Pesaro (PU), Italia. GRASSETTI, Daniele, “Cammino di Pesaro-Urbino. Tappa 15, 16, 17 e 18 ”. Progettazione grafica: VASQUEZ, Maira Belén. TAPPA 15 VIA DEL MONTIEGO Piobbico | Urbania TAPPA 15 - VIA DEL MONTIEGO VIA DEL MONTIEGO Piobbico - Urbania DOMENICA 25|10|2020 Saltata per maltempo del sabato, decidiamo Un percorso nel complesso semplice ma di di recuperare questa tappa il giorno grande valenza storica, naturalistica e seguente. Il meteo prevede sole e infatti a paesaggistica. Piobbico troviamo un clima del tutto mite con un sole che costringe a toglierci tutti gli indumenti pesanti che avevamo indossato la IL NOSTRO CAMMINO mattina quando siamo partiti da Pesaro. Per esigenze tecniche optiamo per un percorso ad anello che invece di portarci ad Urbania, una Sulla cima del Nerone si addensano nuvole volta raggiunto il bivio col sentiero 410, continua nere che giustificano il nome della montagna seguendo la traccia del 405 fino alla vetta del (almeno questa sembrerebbe una delle monte Montiego. Una bella ascesa, comoda per teorie sul toponimo), levigate e modellate da molti tratti ma che improvvisamente crea un vento che in quota soffia impetuoso, ambiguitò e si rischia di perdere la traccia più mentre a valle si fa appena notare. comoda. Ad ogni modo questo versante del monte è molto comodo: i terrazzamenti creati La nostra salita inizia dal borgo di Piobbico, per il rimboschimento dopo gli anni 60 danno proprio a due passi dal ponte antico che possibilità di fare deviazioni di percorso un po' collega col bel castello dei Brancaleoni, ed è pìù “wild”, così ci capita di perderci un percorso comodo, denominato “Sentiero sperimentando una di queste invitanti tracce. -

Il M.Te Carpegna E Le Alte Valli Del Foglia E Del Conca

Ambito A1 - Il M.te Carpegna e le Alte Valli del Foglia e del Conca COMPONENTI MORFOLOGICHE DELLA STRUTTURA PAESAGGISTICA A1 - 1 Ambito A1 - Il M.te Carpegna e le Alte Valli del Foglia e del Conca CARATTERIZZAZIONE DELL ’AMBITO PAESAGGISTICO Il Parco naturale Sasso-Simone Cagnacci e Pietro da Cortona, che interessa in parte i Comuni di dalla popolazione come rifugio denominato “La Madonna” ubicato e il suo contesto impreziosirono i “luoghi sacri” del Carpegna, Frontino, Montecopiolo, difensivo sia dalle scorrerie dei lungo la strada in uscita da Montefeltro. Piandimeleto e Pietrarubbia. briganti, che dalle piene del fiume. Mercatale verso Pesaro. Il parco naturale del Sasso Simone Al senese Francesco di Giorgio E’ un territorio che trova infatti un I castelli di altura medievali sono Quest’ultimo costituisce un esempio e Simoncello si inserisce nella più Martini si devono, invece, i notevoli proprio significato storico, culturale stati progressivamente abbandonati di villa padronale ove un tempo vasta regione storica del esempi di architettura militare. e territoriale, se messo in relazione a favore della costituzione di nuovi venivano ammassati ed Montefeltro, adagiata fra le colline In particolare vanno segnalate le con il più ampio territorio del borghi sorti lungo la vallata. amministrati i prodotti della che scendono dall’Appennino tracce più recenti del passaggio Montefeltro, e, verso il confine Di alcuni restano soltanto i ruderi in campagna circostante posta a centrale verso il Mare Adriatico, ai dell’uomo sulle suggestive cime del toscano, con il territorio compreso arenaria che sovrastano gli attuali mezzadria, ed attualmente. in stato confini fra Romagna e Toscana, Sasso Simone e del Sasso all’interno della Riserva Naturale del centri abitati, come il castello di di degrado. -

Carpegna - Frontino - Lunano - Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme – Sassocorvaro Auditore -Tavoleto

Belforte all’Isauro - Carpegna - Frontino - Lunano - Mercatino Conca - Monte Cerignone - Monte Grimano Terme – Sassocorvaro Auditore -Tavoleto Prot. 3285 del 16/07/2019 tramite p.e.c. Spett.le Unione Montana del Montefeltro [email protected] Settore Territorio Piazza Conti, 18 61021 Carpegna (PU) c.a. Geom. Andrea Corbellotti tramite p.e.c. Spett.le Professionista incaricato [email protected] Dott. Geol. Paolo Ceccarini Via Aldo Moro, 7/9 61049 Urbania (PU) tramite p.e.c. Spett.le Comune di Lunano [email protected] Ufficio Tecnico Piazzale Libertà, 11 61026 Lunano (PU) c.a. Geom. Davide Passeri tramite p.e.c. Spett.le Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio [email protected] t Piazza del Senato, 15 60121 Ancona c.a. Dott. Arch. Simona Guida tramite p.e.c. Spett.le Regione Marche [email protected] P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa Via Palestro, 19 60122 Ancona (AN) c.a. Dott. Ing. Stefania Tibaldi tramite p.e.c. Spett.le Regione Marche [email protected] t P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino Via Gramsci, 7 61121 Pesaro c.a. Dott. Agr. Marco Pensalfini Vincolo Idrogeologico e Riduzione superficie boscata Geom. Nicola Introcaso Nulla osta idraulico tramite p.e.c. Spett.le REGIONE MARCHE [email protected] P.F. Caccia e Pesca – Sede Pesaro Ufficio Salvaguardia Fauna Ittica Via Gramsci, 7 61121 – Pesaro c.a. Dott. Michele Mancini tramite p.e.c. Spett.le Regione Marche [email protected] A.S.U.R. -

BANDO PER L'assegnazione DI BORSE DI STUDIO A.S

COMUNE DI LUNANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO Piazza della Libertà,11 61020 LUNANO (PU) BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO a.s. 2017/2018 Il Comune di Lunano informa che la Regione Marche (DGR. n.161/2018 e DGR. n.271/2018) ha emesso un bando per l'erogazione di BORSE DI STUDIO per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a servizi di natura culturale, a favore delle studentesse e degli studenti meno abbienti residenti nei propri territori iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018. Con propri decreti attuativi, il MIUR ha stabilito che le borse di studio saranno erogate dallo Stato attraverso voucher in forma virtuale associati alla Carta dello studente denominata "Io studio". L'importo unitario delle borse di studio nella Regione Marche viene determinato in € 200,00. E' POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER LA BORSA DI STUDIO AL COMUNE DI RESIDENZA. IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' IL 14/04/2018. REQUISITI: • Possono accedere al beneficio i genitori degli alunni o altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo studente stesso se maggiorenne, iscritti per l'anno scolastico 2017/2018 presso gli istituti statali e/o paritari della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO del sistema nazionale di istruzione (EX SUPERIORI). • La situazione economica equivalente annua (ISEE), sulla base della DSU 2018 non deve essere superiore alla soglia di € 10.632,94. • I richiedenti devono avere la residenza anagrafica nel comune di Lunano COME FARE LA DOMANDA: Il modulo di richiesta per la concessione del suddetto contributo, è disponibile presso: • il sito internet all'indirizzo: www.comune.lunano.pu.it • presso il Comune di Lunano Ufficio Segreteria – Piazza della Libertà 11 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: attestazione ISEE calcolata sulla base della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018; fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità. -

Gas E Luce Sportelli Gruppo Hera Call Center Gratuito

Gas e Luce: dove andare oggi? Sportelli Clienti gestiti da: Sportelli Hera Comm Marche Srl Pesaro - Via Mario del Monaco 11 Società soggetta a direzione lunedì mattina 8:30 / 13:00 e coordinamento di Hera Comm Srl Gas e Luce martedì 8:30 / 13:00 - 14:30 / 17:00 mercoledì 8:30 / 13:00 - 14:30 / 17:00 giovedì 8:30 / 13:00 - 14:30 / 17:00 Via Sasso, 120 venerdì mattina 8:30 / 13:00 61029 Urbino Gruppo Hera sabato mattina 8:30 / 12:00 [email protected] fax: 0721.699200 area Marche Nord Pergola - Corso Matteotti 71 www.heracomm-marche.it martedì 9:00 / 13:00 - 14:30 / 17:30 mercoledì mattina 9:00 / 13:00 giovedì mattina 9:00 / 13:00 venerdì mattina 9:00 / 13:00 San Michele al Fiume - Strada Modaviese 6 (P.zza del Mercato) martedì mattina 9:00 / 13:00 mercoledì pomeriggio 14:30 / 17:00 giovedì mattina 9:00 / 13:00 call center Senigallia - Via Lorenzo Lotto 10, Località Cesanella lunedì mattina 8:30 / 13:00 mercoledì mattina 8:30 / 13:00 gratuito venerdì mattina 8:30 / 13:00 Serra De’ Conti - Strada Statale Arceviese, Area Servizio Serra lunedì mattina 8:30 / 13:00 venerdì mattina 8:30 / 13:00 Aprile 2019 Urbania -Via Pucinotti 7 lunedì mattina 9:00 / 13:00 martedì mattina 9:00 / 13:00 mercoledì mattina 9:00 / 13:00 800 991 111 giovedì mattina 9:00 / 13:00 da lunedì a venerdì 8:00 / 22:00 sabato 8:00 / 18:00 - Versione aggiornata a Urbino - Via Sasso 120, Località Sasso lunedì mattina 8:30 / 12:30 Da oggi, per le tue pratiche martedì 8:30 / 12:30 - 14:30 / 17:00 e per attivare i servizi mercoledì mattina 8:30 / 12:30 non dovrai più spostarti giovedì 8:30 / 12:30 - 14:30 / 17:00 da casa, o sostenere Paolo Bernabè venerdì mattina 8:30 / 12:30 costi telefonici.