Dissertation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The English Language

The English Language Version 5.0 Eala ðu lareow, tæce me sum ðing. [Aelfric, Grammar] Prof. Dr. Russell Block University of Applied Sciences - München Department 13 – General Studies Winter Semester 2008 © 2008 by Russell Block Um eine gute Note in der Klausur zu erzielen genügt es nicht, dieses Skript zu lesen. Sie müssen auch die “Show” sehen! Dieses Skript ist der Entwurf eines Buches: The English Language – A Guide for Inquisitive Students. Nur der Stoff, der in der Vorlesung behandelt wird, ist prüfungsrelevant. Unit 1: Language as a system ................................................8 1 Introduction ...................................... ...................8 2 A simple example of structure ..................... ......................8 Unit 2: The English sound system ...........................................10 3 Introduction..................................... ...................10 4 Standard dialects ................................ ....................10 5 The major differences between German and English . ......................10 5.1 The consonants ................................. ..............10 5.2 Overview of the English consonants . ..................10 5.3 Tense vs. lax .................................. ...............11 5.4 The final devoicing rule ....................... .................12 5.5 The “th”-sounds ................................ ..............12 5.6 The “sh”-sound .................................. ............. 12 5.7 The voiced sounds / Z/ and / dZ / ...................................12 5.8 The -

6 X 10.Long New.P65

Cambridge University Press 978-0-521-61803-8 - German: A Linguistic Introduction Sarah M. B. Fagan Index More information Index abbreviation 102, 258–260 analytic language 111n.45, 199 ablaut 57, 75, 80, 88, 97, 107, 113n.72, 186 anaphor 142 (Der) Abrogans 188 Anglo-Americanism 275–276 A.c.I. construction 143 antonymy 150–152 acronym 102–104 apex 12 address, forms of 252–255 approximant 13, 48n.6 in FWG 270 arytenoid cartilages 4–5, 50n.36, 211n.15 history of 252–253 aspect 153–155 adjective 90, 116, 119, 259 habitual 122, 155 attributive 71, 110n.33, 124 imperfective 153–154 and case 120–122 perfective 153 comparative form 71, 150–151, 190 progressive 155, 161–163, 216 inflection of 70–75 aspiration 11, 21, 23–24, 49n.16, 184–185, predicative 71–72, 110n.33, 111n.35, 241n.1 124–125 Aspiration (rule) 23–24 strong endings 72 assimilation 21, 26, 190, 248 superlative form 71, 111n.35 in colloquial German 246 weak endings 72–73 see also Nasal Assimilation, Velar Fricative see also compound Assimilation, voicing assimilation adjective phrase 63, 124–125, 193–194 Auslautverhartung¨ , see Final Fortition extended 125, 278n.10 Auslautsgesetze (laws of finals) 212n.33 adjunct 128 Austrian Standard German (ASG) 224–228 adjunction 135–136, 141–142 grammar 226–227 adverb 92, 116, 124–126, 141–142, 146n.15, legal language 279n.21 250–251; see also compound pronunciation 225–226 adverb phrase 124–126, 176–177 vocabulary 227–228 affix 55–56, 99, 106, 212n.29 auxiliary verb 85, 113n.78, 116, 129, 197, 199, derivational 90, 108n.3 251, 270 inflectional 56, -

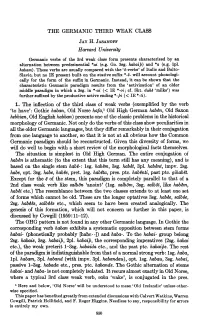

The Germanic Third Weak Class

THE GERMANIC THIRD WEAK CLASS JAY H. JASANOFF Harvard University Germanic verbs of the 3rd weak class form presents characterized by an alternation between predesinential *ai (e.g. Go. 3sg. habai1» and *a (e.g. Ipl. habam). These verbs are usually compared with the 'e-verbs' of Italic and Balto Slavic, but no IE present built on the stative suffix *-e- will account phonologi cally for the form of the suffix in Germanic. Instead, it can be shown that the characteristic Germanic paradigm results from the 'activization' of an older middle paradigm in which a 3sg. in *-ai « IE *-oi; cf. Skt. duh~ 'milks') was further suffixed by the productive active ending *-Pi « IE *-ti). 1. The inflection of the third class of weak verbs (exemplified by the verb 'to have': Gothic haban, Old Norse hafa,! Old High German hab~, Old Saxon hebbian, Old English habban) presents one of the classic problems in the historical morphology of Germanic. Not only do the verbs of this class show peculiarities in all the older Germanic languages, but they differ remarkably in their conjugation from one language to another, so that it is not at all obvious how the Common Germanic paradigm should be reconstructed. Given this diversity of forms, we will do well to begin with a short review of the morphological facts themselves. The situation is simplest in Old High German. The entire conjugation of hab~n is athematic (to the extent that this term still has any meaning), and is based on the single stem hab~-: 1sg. hab~, 3sg. hab~t, 3pl. -

Report Finds Schools Dangerous for Gay Students

$1 Midweek Edition Reaching 110,000 Readers in Print and Online — www.chronline.com Thursday, April 4, 2013 Tenino Splits Twin Bill With ‘Wait Until Dark’ New Play at Evergreen Playhouse / Life 1 Elma / Sports 1 Signs of Economic Report Finds Schools Growth Dangerous for Gay Students in Lewis County GAINS: Lewis County Seeing Improved Numbers for Timber, Sales, New Construction By Lisa Broadt [email protected] The Lewis County Commis- sion on Wednesday celebrated small but promising indicators of economic growth, including moderate gains in timber sales prices, sales tax revenue and permits for single-family hous- ing starts. For the last five years, the county and its incorporated cities have watched each of those statistics decline — and along with them employment opportunities, residential and commercial development and government-provided services. Though the most recent data, based on this year’s first quarter, is far from definitive, even small improvement is a marked, and Pete Caster / [email protected] welcome, change, according to Brandon Meyers, 21, Centralia, stands near the spot of of Galvin Road where he was jumped while walking home from Centralia High School by three fellow students the County Commission. nearly six years ago. Over the last several months, The then Centralia High the Department of Natural Re- REPORT: Schools Can School sophomore suffered so sources has seen an estimated 70 to Be Hostile for Lesbian, 80 percent increase in timber sales much humiliation from the prices, according to Commission- Gay and Transgender beating he didn’t want to go er Lee Grose, who serves on the Students, but Some Say home and let his mother see his Board of Natural Resources. -

And *- in Germanic

Archaisms and innovations four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology Hansen, Bjarne Simmelkjær Sandgaard Publication date: 2014 Document version Publisher's PDF, also known as Version of record Citation for published version (APA): Hansen, B. S. S. (2014). Archaisms and innovations: four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Download date: 27. sep.. 2021 FACULTY OF HUMANITIE S UNIVERSITY OF COPENH AGEN Ph .D. thesis Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen Archaisms and innovations four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology i Contents LIST OF ABBREVIATIONS ............................................................................................... V 1. Grammatical terms ....................................................................................................................................................... v 2. Linguanyms .................................................................................................................................................................. vi 1. INTRODUCTION ............................................................................................................. 5 1.1. Archaisms and innovations ....................................................................................................................................... 6 1.2. Aim and purpose of the present thesis .................................................................................................................... -

From Very Early Germanic and Before Towards the “Old” Stages of the Germanic Languages

F. Plank, Early Germanic 1 FROM VERY EARLY GERMANIC AND BEFORE TOWARDS THE “OLD” STAGES OF THE GERMANIC LANGUAGES 160,000+ years of human population history summarised, up to ca. 10,000 Before Now: Journey of Mankind: The Peopling of the World http://www.bradshawfoundation.com/journey/ The origin of Language and early languages – fascinating questions and challenges for geneticists, palaeontologists, archaeologists, physical and cultural anthropologists. Alas, this is not something historical linguists could do much/anything to shed light on. F. Plank, Early Germanic 2 No speech acts performed by early homines sapientes sapientes have come down to us to bear witness to their mental lexicons & grammars. From human fossils nothing can be inferred about the linguistic working of brains and little about the organs implicated in speech. Speech acts were given greater permanence through writing only much later: from around 3,200 BCE in Mesopotamia as well as in Egypt, from around 1,200 BCE in China, and from around 600 BCE in Mesoamerica. The technology for actually recording speech (and other) sounds was only invented in 1857. F. Plank, Early Germanic 3 What cannot be observed must be (rationally) hypothesised. The standard method in historical linguistics for rationally forming hypotheses about a past from which we have no direct evidence is the comparative method. Alas, the comparative method for the reconstruction of linguistic forms (lexical as well as grammatical) only reaches back some 8,000 years maximum, given the normal life expectancy and recognisability limits of forms and meanings. And it is questionable whether constructions can be rigorously reconstructed. -

Proof Delivery Form

Proof Delivery Form Please return this form with your proof CUP reference: A56657.1 Date of delivery: Journal and Article number: PHO446 Volume and Issue Number: 20(1) Number of pages (not including this page): 32 Phonology There follows a proof of the article you have written for publication in PHONOLOGY. Please check the proofs carefully, make any corrections necessary and answer queries on the proofs. Queries raised by the sub-editor are listed below; the text to which the queries refer is flagged in the margins of the proof. Please return the corrected proof together with the offprint order form as soon as possible (no later than 4 days after receipt) to: Colin Ewen Phonology Opleiding Engels Universiteit Leiden Postbus 9515 2300 RA Leiden The Netherlands FAX 071 5272149 To avoid delay from overseas, please send the proof by air mail or, preferably, by courier. ’ You are responsible for correcting your proofs! Errors not found may appear in the published journal. ’ The proof is sent to you for correction of typographical errors only. Revision of the substance of the text is not permitted. ’ Please answer carefully any queries raised by the sub-editor. Notes: If you have any queries, please contact the editor ([email protected]). Author queries: Typesetter queries: TQ1: Please provide the name of the publisher and place of publication for the book Final devoicing of º mentioned in ref. Iverson (1997) TQ2: Salmons (1993) in the text, but Salmons (1992) is cited twice in the reference. Please check. TQ3: Indo-European is repeating. Please check. -

Englischer Sprachkontakt in Den Luxemburgischen Sprachinseln Im Mittleren Westen Der USA

MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit Englischer Sprachkontakt in den luxemburgischen Sprachinseln im Mittleren Westen der USA Verfasserin: Amira Ouardalitou B.A. Angestrebter Akademischer Grad Master of Arts (M.A.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A066 899 Studienrichtung lt. Studienblatt: Angewandte Linguistik Betreuer: A.o. Univ. Prof. Mag. Dr. Rudolf de Cillia Danksagung Ich möchte allen Menschen danken, die mir in guten und schlechten Zeiten zur Seite standen. Meiner Familie und meinen Freunden möchte ich für jegliche Unterstützung danken. Die Arbeit widme ich Herrn Prof. Dr. Jan Wirrer, der mir den Anstoß zu diesem Forschungsthema gab und mir immer als Mentor zur Seite stand; meinen Probanden, die es mir überhaupt durch ihre engagierte Teilnahme ermöglicht haben, diese Arbeit zu schreiben, und meinem zukünftigen Ehemann Mike, der mir immer wieder Mut zusprach. 2 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 6 Tabellenverzeichnis 7 1. Einleitung 8 1.1 Untersuchungsgegenstand 10 1.2 Untersuchungsgebiet 11 1.3 Vorgehensweise und Untersuchungshypothesen 12 1.4 Forschungsstand 14 2. Geschichtlicher Hintergrund 16 2.1 Der Weg zum Großherzogtum Luxemburg 16 2.1.1 Kurzer Überblick der Geschichte Luxemburgs 16 2.1.2 Entwicklung der Sprachsituation 20 2.1.2.1 Standardisierung des Luxemburgischen 25 2.1.2.2 Werdegang der Orthographie des Luxemburgischen 28 2.1.3 Heutiger Status des Luxemburgischen 29 2.2 Sprachsituation innerhalb Luxemburgs 31 2.3 Luxemburgische Auswanderung in die USA 34 2.3.1 Luxemburgische Sprache 36 2.3.2 Luxemburgische Sprachinseln 37 2.4 Identität 40 3. Theoretischer Hintergrund der Sprachkontaktforschung 42 3.1 Sprachkontakt 42 3.1.1 Definition 42 3.1.2 Wirkungen von Diglossie 42 3.2 Sprachkontaktforschung 44 3.3 Sprachinselforschung 44 3.4 Sprachkontaktphänomene 45 3.4.1 Code-Switching 46 3.4.2 Entlehnungen vs. -

Sixth Form Iconic Reads

…… ……… SIXTH FORM …ICONIC…… READS…… Author Title Synopis Adams, Douglas The hitchhikers guide to the galaxy Ground breaking at the time. The answer is 42. Albom, Mitch The five people you meet in heaven The meaning of life - and life after death. Amis, Martin Money A dark tale of twentieth century consumerism. Angelou, Maya I know why the caged bird sings Autobiographical account of growing up in black America. Austen, Jane Pride and prejudice If you only read one classic, let it be this one. Banks, Iain The wasp factory A macabre, gothic horror story. Boyd, William Brazzaville beach If you are uncertain about chimpanzees, don’t read this book. Bradbury, Ray Fahrenheit 451 Books are burned by a special task force. Hauntingly prophetic. Bronte, Charlotte Jane Eyre Story of female rebellion and search for identity. Bronte, Emily Wuthering Heights A tragic, slightly morbid love story. Brookmyre, ChristopherPandaemonium An earthly battle between science and the supernatural, philosophy and faith, civilisation and savagery. The bookies are offering evens. Brooks, Kevin The bunker diary Unnerving exploration of your worst nightmare. Bukowski, Charles Post office Hank Chinaski, anti-hero, loser, he couldn’t care less about anything. Burgess, Anthony A clockwork orange Alarming vision of high technology, violence and authoritarianism. Calvino, Italo If on a winter’s night a traveller 10 different novels intertwine at the beginning of each book. Camus, Albert The outsider A beach murder leads to an execution. Meursault dies for truth. Capote, Truman In cold blood Al has to solve a crime, the evidence – 2 footprints and 4 bodies. Chandler, Raymond The big sleep Old man Sternwood, crippled and wheelchair bound is being given the squeeze by a blackmailer and wants Marlowe to make the problem go away. -

5. OE > Mode, Changes.Quer Copy

F. Plank, Ways of Change 1 WAYS OF CHANGE //under construction// F. Plank, Ways of Change 2 “Languages constantly change” Locke, John. 1689. An essay concerning human understanding. London: Basset, Ch. 22: “Hence also we may see the reason, why languages constantly change, take up new and lay by old terms. Because change of customs and opinions bringing with it new combinations of ideas, which it is necessary frequently to think on and talk about, new names, to avoid long descriptions, are annexed to them; and so they become new species of complex modes. What a number of different ideas are by this means wrapped up in one short sound, and how much of our time and breath is thereby saved, any one will see, who will but take the pains to enumerate all the ideas that either REPRIEVE or APPEAL stand for; and instead of either of those names, use a periphrasis, to make any one understand their meaning.” “Language constantly changes” Stone, Alison. 2007. An introduction to feminist philosophy. Cambridge: Polity Press, p115: “Language constantly changes. Lacan infers that any encounyer with language is frustrating. Any words and phrases that one encounters promise to be meaningful, yet have no definite meaning. [...] As such, when any child enters language, it becomes gripped by a new force: desire, specifically the desire for meaning.” ... F. Plank, Ways of Change 3 But do they? Why should they? Given a speech community which is (i) none too large and (ii) reasonably homogeneous, (iii) with its members socially well interconnected, and (iv) which inhabits a circumscribed, coherent, none-too-big territory, and (v) largely keeps to itself, we might expect that its members – and especially its new members as they are acquiring the linguistic know-how that defines and delimits this speech community – have very similar linguistic experiences. -

Consonant and Vowel Gradation in the Proto-Germanic N-Stems Guus, Kroonen

Consonant and vowel gradation in the Proto-Germanic n-stems Guus, Kroonen Citation Guus, K. (2009, April 7). Consonant and vowel gradation in the Proto-Germanic n-stems. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/14513 Version: Corrected Publisher’s Version Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the License: Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/14513 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). Consonant and vowel gradation in the Proto-Germanic n-stems PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden, volgens besluit van het College voor Promoties te verdedigen op dinsdag 7 april 2009 klokke 16:15 uur door GUUS JAN KROONEN geboren te Alkmaar in 1979 Promotor: Prof. dr. A.M Lubotsky Commissie: Prof. dr. F.H.H. Kortlandt Prof. dr. R. Lühr (Friedrich-Schiller-Universität Jena) Dr. H. Perridon (Universiteit van Amsterdam) Prof. dr. A. Quak Þá er þeir Borssynir gengu með sævar strǫndu, fundu þeir tré tvau ok tóku upp tréin ok skǫpuðu af menn: gaf hinn fyrsti ǫnd ok líf, annarr vit ok hræring, þriði ásjónu ok málit ok heyrn ok sjón. Hár, Gylfaginning The Leiden theory explains religion as a disease of language and predicts the existence of God and other such parasitic mental constructs as artefacts of language. George van Driem, 2003 Table of contents Preface................................................................................................................................ -

The Role of Conditional Entropy in Determining the Base for Leveling in Old High German Inflectional Paradigm JUNYU RUAN the Ohio State University [email protected]

The role of conditional entropy in determining the base for leveling in Old High German inflectional paradigm JUNYU RUAN The Ohio State University [email protected] ABSTRACT In the development from Old High German (OHG) to Modern High German (NHG), analogical changes occurred in the inflectional paradigm, in that the older past singular stem and past plural stem are leveled to a single past stem in the later language. However, different bases for leveling are attested in different inflectional classes. This paper takes an information-theoretic approach to the explanation of the multi-directional leveling found in the history of German. We assume that speakers use the most informative cell in the paradigm as the base for deriving other forms in the paradigm, and when analogical changes happen in the language, other forms in the paradigm might be leveled to the base but the base form would not be affected by leveling. Under this assumption, we studied the inflectional paradigms of verbs collected from an OHG corpus, and measured informativeness of a cell by its conditional entropy in predicting other cells in the paradigm. Results show that, in classes where the conditional entropy analysis makes strong predictions, the predictions are consistent with the attested historical changes, though other factors could also play a role in determining the base in classes where no strong predictions can be made based on informativeness. KEYWORDS leveling, German, paradigm, predictiveness, analogy 79 RÉSUMÉ Des changements d’ordre flexionnel ont eu lieu dans l’évolution de le vieux haut allemand (VHA) vers le haut allemand moderne (HAM).