The English Writer Dh Lawrence in Bavaria

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

How to Find / Wegbeschreibung Zu Vallen Systeme Gmbh

How to find / Wegbeschreibung zu Vallen Systeme GmbH 1 By car / Mit dem Auto 1.1 Address for Navigation System / Adresse für das Navigationssystem Schaeftlarner Weg 26a, 82057 Icking, Germany 1.2 Coming from the north / Anfahrt aus Richtung Norden (Nuremberg/Nürnberg, Airport Munich/Flughafen München MUC): Airport highway (no. A92) A9 Munich exit Flughafen Autobahn (A92) A9 München Schwabing Mittlerer Ring West A95 Schwabing Mittlerer Ring West A95 (highway) München-Garmisch exit Schäftlarn München-Garmisch Ausfahrt Schäftlarn (gleich (first exit after Starnberg) turn left in the nach Autobahndreieck Starnberg) links ab direction of Hohenschäftlarn, cross the railroads, nach Hohenschäftlarn, Bahngleise überqueren, turn right in the direction of Wolfratshausen, pass rechts abbiegen Richtung Wolfratshausen. through the village Ebenhausen, approx. 300m Sie passieren den Ort Ebenhausen, ca. 300m behind Ebenhausen, turn right in the direction of nach Ortsende rechts abbiegen, Richtung Aufkirchen (at the end of a long left-hand curve). Aufkirchen (Kreuzung nach langgezogener Follow item 1.4 (page 3). Linkskurve). Weiter siehe Punkt 1.4 (Seite 3). 1.3 Coming from the west / Anfahrt aus Richtung Westen (A8 Stuttgart - Munich/München) Follow highway (A8) until its end follow the Bis an das Autobahn-Ende (A8) fahren der signs to A95 Garmisch-Partenkirchen Beschilderung Richtung A95 Garmisch- highway exit Schäftlarn (first exit after Partenkirchen folgen (über den Mittleren Ring). Starnberg) turn left in the direction of A95 München-Garmisch Ausfahrt Schäftlarn Hohenschäftlarn, cross the railroads, turn right in (gleich nach Autobahndreieck Starnberg) links the direction of Wolfratshausen, pass through the ab nach Hohenschäftlarn, Bahngleise überqueren, village Ebenhausen, approx. 300m behind gleich danach rechts abbiegen Richtung Wolfrats- Ebenhausen, turn right in the direction of hausen. -

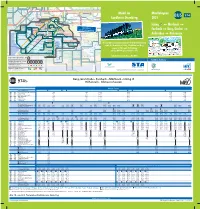

Mörlbach <> Farchach <> Berg, Grafstr

RE 1 Ingolstadt, Nürnberg | RB 16 Treuchtlingen, Nürnberg Puttenhausen Mainburg (683) 602 603 683 Osterwaal Rudelzhausen Margarethenried Gammelsdorf Schweitenkirchen 617 603 Hebronts- Grafen- Hörgerts- (501) Nieder-/ Niernsdorf Letten Grünberg 683 683 hausen dorf hausen Mauern 602 Weitenwinterried Oberdorf Unter-/ Ruderts-/Osselts-/ 603 683 Ober- (601) (706) Mitter- Ober-/Unter- Günzenhausen Pfettrach (Wang) Burgharting Volkersdorf/ Steinkirchen mar- marbach wohlbach Deutldorf Paunzhausen (707) Au (i. Hallertau) Tegernbach (683) Dickarting Sulding 707 707 Priel (PAF) bach 616 Zieglberg Froschbach Arnberg/ Lauter- 5621 Schernbuch Abens Neuhub Reichertshausen/ St. Alban (5621) 616 Haag bach Tandern Hilgerts- (707) Schlipps/ (617) Hausmehring (561) (704) Hettenkirchen hausen Jetzendorf Eglhausen Sillertshausen Moosburg 501 Arndorf (619) Randelsried 729 Aiterbach Nörting 617 601 (561) 707 Göpperts- Sünz- Attenkirchen Nandlstadt Starzell Neuried hausen Unter-/ Gütlsdorf (680) Schröding Thalhausen Asbach (Altom.) (619) Oberallers- 601 hausen Thalham/ Pottenau Loiting RB 33 Landshut Peters- Oberhaindlfing Oberappersdorf Kirchamper (5621) (616) hausen 695 616 695 (617) Alsdorf Haarland Wollomoos Schmarnzell Ainhofen (561) hausen (785) Hohen- (619) Allers- Tünzhausen/ Ruhpalzing Langenpreising Ramperting (785) Herschen- 695 616 Thonhausen Gerlhausen Hausmehring (Haag) Inkofen (728) Pfaenhofen (Altomünster) Reichertsh. (DAH) Kleinschwab- Fränking 728 hausen Göttschlag 617 782 kammer 704 (785) hofen Kirchdorf (618) 502 (561) Baustarring hausen Siechendorf -

Guide for Refugees in Icking (03.11.15) Page 0 03.11.2015 (Responsible: Claudia Roederstein)

GUIDE for Refugees IN ICKING CONTENT Guide for Refugees in Icking (03.11.15) Page 0 03.11.2015 (Responsible: Claudia Roederstein) CONTENT 1. WELCOME to Icking and "Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen" 1.1. Contacts in Icking and Geretsried 1.2. Infrastructure - Living in Icking/Ebenhausen/Wolfratshausen 1.3. Public Transportation 2. CONSULTATION AND ADVICE 2.1 Social Consulting Service - "Hilfe von Mensch zu Mensch e.V." 2.2 Legal Advice 2.3 Advice on returning to home country -" Coming Home" 2.4 Advice for pregnant women 2.5 Service for Migration and Integration - "AWO" 3. AUTHORITIES 3.1. Social Authority Office - "Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen" 3.2. Registration Authority for Foreigners - "Landratsamt Bad Tölz- Wolfratshausen" 3.3. Federal Office for Migration and Refugees - "BAMF" 4. LEARNING GERMAN 4.1. In Icking 4.2. Computer Center/Refugees Online - "Asylplus" 4.3. VHS (chargeable) 4.4. Bildungskolleg Weilheim (chargeable) 4.5. Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. 5. USING AND CARETAKING SPORTS HALL IN ICKING 5.1. House Rules 5.2. Waste separation 6. INFRASTRUCTURE - LIVING IN WOLFRATSHAUSEN/GERETSRIED 6.1. Shops in Geretsried 6.2. Health Care in Wolfratshausen/Geretsried 6.3. Internet 6.4. Library 6.5. Clothes/Donations 6.6. Food for free "Die Tafel" in Wolfratshausen 7. EMERGENCY PHONENUMBERS Guide for Refugees in Icking (03.11.15) Page 1 1. WELCOME Welcome in Icking and "Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen". This guide/handout includes information about important places and persons. If you go to authorities or medical services please take an interpreter with you who will translate. -

Bio Wo?Her Damit!

ÖKOLOGISCH EINKAUFEN IM LANDKREIS BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN BIO WO?HER DAMIT! DU BIST, WAS DU ISST! BUND NATURSCHUTZ Dieses Sprichtwort ist weltweit bekannt. Klingt ja LOKALE KREISGRUPPE logisch. Aber viele wissen heutzutage nicht mehr Unsere Philosophie wirklich, was in ihren Lebensmitteln drin ist. Zudem wurde das Vertrauen in Lebensmittel durch etliche Die Kreisgruppe des BN setzt sich Jahr für Jahr für die Bewahrung Skandale erschüttert. Einer der Auswege ist das einer intakten Umwelt ein und übernimmt Verantwortung für die Umschwenken auf ökologische Lebensmittel, natürlichen Lebensgrundlagen, die auch für die nachfolgenden Gene- denn dies bietet mehr Sicherheit für das, was man rationen von großer Bedeutung sind. In unserem Landkreis sind rund sich in seinen Einkaufskorb gepackt hat. 1.700 Mitglieder beim Bund Naturschutz Mitglied. Etwa 40 praktische Naturschützer sind in den Ortsgruppen Bad Tölz, Egling, Geretsried, Sie möchten sich gesund ernähren und erfahren, wo Sie Öko-Lebens- Icking, Kochel am See, Lenggries und Wolfratshausen ständig aktiv mittel im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erhalten können? Dann tätig. Der BN arbeitet unabhängig von Parteien oder Konfessionen und ist dieser Einkaufsführer genau das Richtige! unabhängig von wirtschaftlichen Interessen. Sie finden hier die Adressen von Hofläden, Naturkostläden, Reformhäu- sern und anderen ökologischen Einkaufsstätten. Führt ein Laden nur Unser Bildungsansatz ein Teilsortiment in Bio-Qualität, ist dies extra angegeben. In unserer Arbeit berücksichtigen wir Ökologie, Soziales und Kultur. Damit Sie Ihre nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit schnell finden, Das Erleben der Natur miteinander, das Erlernen von ökologischen haben wir den Führer nach Gemeinden bzw. Städten gegliedert. Au- Zusammenhängen für Kinder und Erwachsene, die sich darüber auch ßerdem finden Sie Adressen zum Essengehen im Landkreis und seinen austauschen (Kinder erklären Eltern, warum Amphibien vor dem Überfah- Randgemeinden. -

M) Gerichtsvollzieherdienst

M) Gerichtsvollzieherdienst Bezirk I: Oberqerichtsvollzleher Richter Dietramszell, Bad Heilbrunn, Bichl, Benediktbeuern, Kochel, Wackersberg, Schlehdorf, Wolfratshausen gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Bad Tölz gemäß anliegendem Straßenverzeichnis Bezirk II: Oberqerichtsvollzieherin E11 n e r Bad Tölz gemäß anliegendem Straßenverzeichnis Bezirk III: Justizsekretär als Gerichtsvollzieher Kol ler Bad Tölz gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Geretsried gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Jachenau, Lenggries Bezirk IV: Justizsekretärin als Gerichtsvollzieherin B ö c k I e Egling, Eurasburg, Geretsried gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Icking, Königsdorf, Wolfratshausen gemäß anliegendem Straßenverzeichnis Bezirk V: Oberqerichtsvollzieher Nag! Gaißach, Geretsried gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Stadtgebiet Bad Tölz gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Münsing BezirkVI: Gerichtsvollzieherin Hodol itsch Wolfratshausen gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Geretsried gemäß anliegendem Straßenverzeichnis, Reichersbeuern, Greiling, Sachsenkam Vertretung; OGV Richter wird vertreten von OGV Nagl JS als GVollz. Koller wird vertreten von OGVin Ettner JS'in als Gvollz.'in Böckle wird vertreten von GVin Hodolitsch OGV Nagl wird vertreten von OGV Richter OGVin Ettner wird vertreten von JS als GVollz. Koller GVin Hodolitsch wird vertreten von JS'in als GVollz.'in Böckle Bei Verhinderung des ständigen Vertreters gilt eine Notvertretung: Notvertreter für OGVin Ettner ist GVin Hodolitsch Notvertreter für OGV Richter ist OGVin Ettner Notvertreter -

Freizeit-Tipps Im Tölzer Land

Tourist-Informationen im Tölzer Land Flughafen Augsburg / Stuttgart Bad Heilbrunn Eurasburg Kochel a. See Sachsenkam MÜNCHEN Gästeinformation Gemeindeverwaltung Tourist Information Verkehrsverein Wörnerweg 4 Beuerberger Str. 10 Bahnhofstr. 23 Holzkirchner Straße 25 Starnberg 83670 Bad Heilbrunn 82547 Eurasburg 82431 Kochel a. See 83679 Sachsenkam Tel.: 0 80 46 - 323 Tel.: 0 81 79 - 94 76-0 Tel.: 0 88 51 - 338 Tel.: 0 80 21 - 76 08 Fax: 0 80 46 - 82 39 Fax: 0 81 79 - 94 76-29 Fax: 0 88 51 - 844 Fax: 0 80 21 - 50 71 879 www.bad-heilbrunn.de www.eurasburg.de www.kochel.de www.sachsenkam.de S7 BOB A8 Starnberger See A 95 Icking Bad Tölz Gaißach Königsdorf Schlehdorf DB Tourist-Information Gemeindeverwaltung Gemeindeverwaltung Tourismusverein Egling Freizeit-Tipps Max-Höfler-Platz 1 Bahnhofstr. 8 Hauptstr. 54 Schlehdorf-Unterau e.V. S 83646 Bad Tölz 83674 Gaißach 82549 Königsdorf Unterauer Straße 1 Wolfratshausen Salzburg im Tölzer Land Tel.: 0 80 41 - 78 67-0 Tel.: 0 80 41 - 79 97 05 Tel.: 0 81 79 - 93 12-0 82444 Schlehdorf Fax: 0 80 41 - 78 67-56 Fax: 0 80 41 - 80 47 09 Fax: 0 81 79 - 93 12-22 Tel.: 0 88 51 - 484 Holzkirchen Münsing B11 Isar www.bad-toelz.de www.gaissach.de www.gemeinde-koenigsdorf.de (Landgasthaus Fischerwirt) Dietramszell Tutzing Geretsried [email protected] B13 Eurasburg Sachsenkam Benediktbeuern Geretsried Lenggries www.urlaub-in-schlehdorf.de Loisach Stadt Geretsried Tourist Information Greiling Gästeinformation Bad Prälatenstr. 3 Tourismus und Stadtmarketing Rathausplatz 2 Wackersberg Seeshaupt Königsdorf Tölz Gaißach Reichers- 83671 Benediktbeuern Karl-Lederer-Platz 1 83661 Lenggries Gemeindeverwaltung Penzberg beuern Tel.: 0 88 57 - 248 82538 Geretsried Tel.: 0 80 42 - 50 08-800 Bachstr. -

Wanderplan Als

Wandertouren im Vorschläge für Wanderungen und Bergtouren im Tölzer Land Inhalt Liebe Wander- und Bergfreunde! Eine leichte Wanderung von der Willkommen im schönen Tölzer Land mit seinen vielen abwechs- Jachenau zum Walchensee führt am lungsreichen Wandermöglichkeiten. 1 Ostufer des malerisch gelegenen Wir haben Ihnen in diesem Prospekt eine kleine Auswahl zu- Bergsees vorbei. ...........................................Seite 3 sammengestellt, die für jeden Anspruch etwas beinhaltet. Die große Moos-Rundwanderung, zum 2 Teil an der Loisach entlang, ist ebenfalls Auf Zeitangaben wurde bewusst verzichtet, denn jeder bestimmt eine leichte Wanderung durch das schöne sein Tempo selbst und auch eine Einkehr oder Kochelseemoor. ............................................Seite 4 kurze Verschnaufpause sind nicht zu verach- ten. Bei den Wanderungen handelt es sich um Auf den Blomberg und Zwiesel führt diese Halbtagestouren, bei den Bergwanderungen 3 leichte Bergwanderung und eröffnet um Tagestouren. schöne Aussichten in das Alpenvorland Wanderkarten erhalten Sie von den verschiedensten Kartenver- und den Starnberger- und Ammersee............Seite 5 lagen im Buchhandel Auf das Brauneck führt dieser Vorschlag oder fragen Sie Ihr zu- einer etwas anspruchsvolleren Bergtour. ständiges Verkehrs- 4 Wem das noch nicht genügt, der kann bis amt. zur Benediktenwand aufsteigen....................Seite 6 Bitte beachten Sie Die Fünf führt auf den höchsten Berg des auch den Wanderpass Tölzer Land; durch Er- 5 Tölzer Landes, den Schafreuter (2100 m), wandern verschiede- und erfordert eine gute Kondition. Be- ner dort aufgelisteter lohnt wird die Anstiegsmühe mit hochal- Touren können Sie mit pinen Ausblicken. ..........................................Seite 7 einer Anstecknadel ge- Von Arzbach aus durch das herrliche ehrt werden. Erhältlich Längental gelangt man auf dieser in den Verkehrsäm- 6 lohnenswerten Bergwanderung über tern. -

Kreisschulmeisterschaften Ski Alpin 2019 29.01.2019 Lenggres Riesenslalom OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Kreisschulmeisterschaften Ski Alpin 2019 29.01.2019 Lenggres Riesenslalom OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE Organisator: SC Lenggries KAMPFGERICHT TECHNISCHE DATEN Schiedsrichter A.Koslowski.................... SCL Streckenname Weltcuphang.Brauneck Rennleiter E.Kluge........................... SCL Start 925 m Trainer-Vertreter A.Stadler......................... SCL Ziel 753 m Höhendifferenz 172 m Streckenlänge 570 m Kurssetzer A.Stadler......................... SCL Tore / R.-Änder. Vorläufer K.Gerg............................ SCL E.Kluge........................... SCL Startzeit Wetter / Schnee / Tmp. Start / Ziel / Rang Stnr Teilnehmer JG Verein Total Diff U10 weiblich 1. 10 .................. OBERHUBER Carla 09 Montessorischule Bad Tölz 41,35 2. 13 .................. GRÜNWALDER Anna-Maria 09 Jahngrundschule 42,42 1,07 3. 18 .................. BILLER Heidi 09 GS Kochel a. See 44,01 2,66 4. 16 .................. STOCK Sianna 10 GS Icking 45,20 3,85 5. 12 .................. TRETTER Marie 10 GS Lenggries 46,26 4,91 6. 4 .................. DIETERICH Malie 10 Grund-und Mittelschule Waldram 46,65 5,30 7. 14 .................. HAIDER Amelie 09 GS Lenggries 46,79 5,44 8. 21 .................. BENK Lara 11 GS Icking 47,09 5,74 9. 8 .................. SCOTT Laura 11 GS Lenggries 47,33 5,98 10. 17 .................. WIEDEMANN Viktoria 10 GS Wackersberg 47,56 6,21 11. 6 .................. LAGGERBAUER Johanna 10 GS Wackersberg 49,66 8,31 12. 24 .................. DIERL Felicitas 10 GS Egling 50,72 9,37 13. 15 .................. RIESCH Katharina 12 GS Jachenau 50,80 9,45 14. 1 .................. GERG Maria 10 GS Gaißach 50,85 9,50 15. 2 .................. SCHWAIGER Magdalena 09 GS Jachenau 51,36 10,01 16. 23 .................. HEMMING Luana 09 GS Reichersbeuern 51,49 10,14 17. 22 .................. AUER Christina 09 GS Am Lettenholz 52,12 10,77 18. -

Und Mittelschulen Im Landkreis Bad Tölz Ort Schule Beratungslehrer/In

Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen/Innen an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Bad Tölz (Stand 11.2020) Ort Schule Beratungslehrer/in Schulpsychologe/in Bad Heilbrunn TÖL Grundschule Bad Heilbrunn, Unterfeldstraße 20, 83670 Bad Heilbrunn, Bischoff, Sabine Hälbig-Zuber, Tel. 08046/575, http://volksschule.bad-heilbrunn.de Charlotte Bad Tölz TÖL GS am Lettenholz, General-Patton-Str. 38, 83646 Bad Tölz Weiss, Jan Basel, Johanna Tel.: 08041/77726, [email protected] Bad Tölz TÖL Südschule Bad Tölz, Krankenhausstr. 45, 83646 Bad Tölz Weiss, Jan Schneider, Tel. 08041/78590, [email protected] Constanze Bad Tölz TÖL Jahn Grund und Mittelschule, Jahnstraße 9, 83646 Bad Tölz, Zürl, Michael Basel, Johanna Tel. 0804174463, [email protected] Benediktbeuern TÖL Grund- und Mittelschule Benediktbeuern, Ludlmühlstraße 7, 83671 Zürl, Michael Basel, Johanna Benediktbeuern, Tel. 08041/41644, [email protected] Dietramszell TÖL Grund- und Mittelschule Dietramszell, Am Richteranger 12 - 18, 83623 Weiss, Jan Schneider, Dietramszell, Tel.: 08027/9201, [email protected] Constanze Egling TÖL Grundschule Egling, Schulstraße 2, 82544 Egling Becker-Voss, Vetter, Claudia Tel. 08176/7151, [email protected] Annette Eurasburg-Beuerberg TÖL GS Eurasburg-Beuerberg, Am Pfarranger 1, 82547 Beuerberg Bolzmacher, Karin Kramer, Cornelia Tel.: 08179/8447 (Beuerberg),[email protected] ausgelagerte Schule: VS Eurasburg, Freiherr-von-Barth-Straße 2, 82547 Eurasburg, Tel.: 08179/8910 (Eurasburg) Gaißach TÖL Grund- und Mittelschule Gaißach, 83674 Gaißach, Wetzl 5 Mayer, Elke Hälbig-Zuber, Tel. 08041/41644, [email protected] Charlotte Geretsried TÖL Grundschule am Isardamm, Am Isardamm 14, 82538 Geretsried Zürl, Michael Hasslauer, Simone Tel. -

S-Bahn, U-Bahn, Regionalzug, Regionalbus Und Expressbus Im

S-Bahn, U-Bahn, Regionalzug, Regionalbus und ExpressBus im MVV Suburban trains, underground, regional trains, regional buses and express buses in MVV network Partner im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund RE 1 Ingolstadt, Nürnberg | RB 16 Treuchtlingen, Nürnberg Puttenhausen Mainburg (683) 602 603 683 Osterwaal Rudelzhausen Margarethenried Gammelsdorf Schweitenkirchen 617 603 Hebronts- Grafen- Hörgerts- (501) Nieder-/ Niernsdorf Letten Grünberg 683 683 hausen dorf hausen Mauern 602 Weitenwinterried Oberdorf Unter-/ Ruderts-/Osselts-/ 603 683 Ober- (601) (706) Mitter- Ober-/Unter- Günzenhausen Pfettrach (Wang) Burgharting Volkersdorf/ Steinkirchen mar- marbach wohlbach Deutldorf Paunzhausen (707) Au (i. Hallertau) Tegernbach (683) Dickarting Sulding 707 707 Priel (PAF) bach 616 Zieglberg Froschbach Arnberg/ Lauter- 5621 Schernbuch Abens Neuhub Reichertshausen/ St. Alban (5621) 616 Haag bach Tandern Hilgerts- (707) Schlipps/ (617) Hausmehring (561) (704) Hettenkirchen hausen Jetzendorf Eglhausen Sillertshausen Moosburg 501 Arndorf (619) Randelsried 729 Aiterbach Nörting 617 601 (561) 707 Göpperts- Sünz- Attenkirchen Nandlstadt Starzell Neuried hausen Unter-/ Gütlsdorf (680) Schröding Thalhausen Asbach (Altom.) (619) Oberallers- 601 hausen Thalham/ Pottenau Loiting RB 33 Landshut Peters- Oberhaindlfing Oberappersdorf Kirchamper (5621) (616) hausen 695 616 695 (617) Alsdorf Haarland Wollomoos Schmarnzell Ainhofen (561) hausen (785) Hohen- (619) Allers- Tünzhausen/ Ruhpalzing Langenpreising Ramperting (785) Herschen- 695 616 Thonhausen Gerlhausen -

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Verkehrslinienplan Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen S7 nach Kreuzstraße 974 nach S chäftlarn , Kloster 271 nach Höllriegelskreuth (S) Günter-Stöhr- Gymnasium S7 Rittergütl 974 381 nach Deisenhofen (S) 974 nach Berg, Grafstr. 271 Wadlhausen Gymnasium Deining, Gasthaus zur Post Icking Isar Icking 271 Hornstein Deining, Bergstr. 377 271- Endlhausen 375 375- Dettenhausen 961 nach Starnberg Nord (S) 377 Sachsenhausen Aufhofen 375-377 375 375 975 nach Starnberg Nord (S) Dettenhausen, Abzw. Ergertshausen Egling e Attenham S7 Rathaus- Sägewerk 974 Oehnböck 3 81 e str. Weipertshausen 375-377 Abzw. Thanning 375-377 Egling, S 975 Thanning 96 Abzw. Neufahrn Wolfratshausen Riedhof 377 Mitte 1 r S7 377 Fraßhausen 271 271 377 e Neufahrn Abzw. Münsing WOLFRATS- Moosham, g Ammerland Gasthaus 377 Feldkirchener Str. Berg r Oberegling Feldkirchen Wimpasing 961 Neuwirt Gewerbegebiet HAUSEN e 373 Moosham, 381 Ammerland Siehe Baiernrain b Am Bergkramerhof Eglinger Str. 961 Kirchberg n Verkehrslinienplan r 271 373 Schalkofen 373 Stadt Wolfratshausen 377 381 a Ascholding Linden t Siegertshofen Holzhausen, 372 Abzw. Brunnenstr. 20 S Lochen Seeheim Achmühle Weihermühle Degerndorf Holz- Attenkam 377 hausen 271- Gerets- -381 381 Emmerkofen Ambach ried Strobl. 373 Anwesen 372 Ambach, Süd 372 Humbach 381 Tattenkofen, Manhardtshofen, 271-381 381 381 Abzw. Thankirchen, Ambach, Badepl. Eurasburg Abzw. Peretshofen Eurasburg Baierlach Wolfratshauserstr. Schönegg Siehe Raiffeisenstr. 372 Unterherrnhausen , Dietramszell Abzw. Verkehrslinienplan Einöd 271 381 Dietramszell, Kloster 373 Lengenwies 377 Dietramszell, Schule Oberherrnhausen Stadt Geretsried Pischetsried, 372 Badeplatz 372-374-376-379 Bairawies, Bruggen Anglberg Wiesen Abzw. 372 Beuerberg St. Heinrich Rothmühle Königsdorf Landhaus Klein Schule h Hofstätt/Sterz 372 Unterleiten Feuerwehrhaus 373 Bad Lido Loisac 374 Sportplatz Königsdorf Aug Seeshaupt, Bierbichl 376 Kirchsee 379 Bahnhof 74 Abzw. -

Rankings Municipality of Icking

10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links GERMANIA / Bayern / Province of Bad Tölz-Wolfratshausen, Landkreis / Icking Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GERMANIA Municipalities Bad Heilbrunn Stroll up beside >> Geretsried, St Bad Tölz, St Greiling Benediktbeuern Bichl Icking Dietramszell Jachenau Egling Kochel a.See Eurasburg Königsdorf Gaißach Lenggries Münsing Pupplinger Au Reichersbeuern Sachsenkam Schlehdorf Wackersberg Wolfratshausen, St Wolfratshauser Forst Provinces Powered by Page 2 AICHACH- FREYUNG- L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin FRIEDBERG, GRAFENAU, Adminstat logo LANDKREIS LANDKREISDEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GERMANIA ALTÖTTING, FÜRSTENFELDBRUCK, LANDKREIS LANDKREIS AMBERG FÜRTH AMBERG- FÜRTH, SULZBACH, LANDKREIS LANDKREIS GARMISCH- ANSBACH PARTENKIRCHEN, LANDKREIS ANSBACH, LANDKREIS GÜNZBURG, LANDKREIS ASCHAFFENBURG HAßBERGE, ASCHAFFENBURG, LANDKREIS LANDKREIS HOF AUGSBURG HOF, AUGSBURG, LANDKREIS LANDKREIS INGOLSTADT BAD KISSINGEN, KAUFBEUREN LANDKREIS KELHEIM, BAD LANDKREIS TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN,KEMPTEN LANDKREIS (ALLGÄU) BAMBERG KITZINGEN, BAMBERG, LANDKREIS LANDKREIS KRONACH, BAYREUTH LANDKREIS BAYREUTH, KULMBACH, LANDKREIS LANDKREIS BERCHTESGADENERLANDSBERG LAND, AM LECH, LANDKREIS LANDKREIS CHAM, LANDSHUT LANDKREIS LANDSHUT, COBURG LANDKREIS COBURG, LICHTENFELS, LANDKREIS