Aus Der Neuen Welt Aus Der Neuen Welt

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hifi/Stereo Review July 1959

• 99 BEST BUYS IN STEREO DISCS DAS RHEINGOLD - FINALLY I REVIEW July 1959 35¢ 1 2 . 3 ALL-IN-ONE STEREO RECEIVERS A N II' v:)ll.n EASY OUTDOOR HI-FI lAY 'ON W1HQI H 6 1 ~Z SltnOH l. ) b OC: 1 9~99 1 1 :1 HIS I THE AR THE HARMAN-KARDON STERE [ Available in three finishes: copper, brass and chrome satin the new STEREO FESTIVAL, model TA230 Once again Harman-Kardon has made the creative leap which distinguishes engineering leadership. The new Stereo Festival represents the successful crystallization of all stereo know-how in a single superb instrument. Picture a complete stereophonic electronic center: dual preamplifiers with input facility and control for every stereo function including the awaited FM multiplex service. Separate sensitive AM and FM tuners for simulcast reception. A great new thirty watt power amplifier (60 watts peak) . This is the new Stereo Festival. The many fine new Stereo Festival features include: new H-K Friction-Clutch tone controls to adjust bass and treble separately for each channel. Once used to correct system imbalance, they may be operated as conventionally ganged controls. Silicon power supply provides excellent regulation for improved transient response and stable tuner performance. D.C. heated preamplifier filaments insure freedom from hum. Speaker phasing switch corrects for improperly recorded program material. Four new 7408 output tubes deliver distortion-free power from two highly conservative power amplifier circuits. Additional Features: Separate electronic tuning bars for AM and FM; new swivel high Q ferrite loopstick for increased AM sensitivity; Automatic Frequency Control, Contour Selector, Rumble Filter, Scratch Filter, Mode Switch, Record-Tape Equalization Switch, two high gain magnetic inputs for each channel and dramatic new copper escutcheon. -

Findbuch Als

Inhaltsverzeichnis Vorwort II 1.0 Orgelkonzerte 1 2.0 Internationale Orgeltage 24 3.0 Geistliche Konzerte 57 4.0 Weihnachtsmusik / Christmetten 90 5.0 Pfingstkonzerte 105 6.0 Passionsmusik 110 7.0 Besondere Anlässe 126 8.0 Einzelne Komponisten 135 8.1 Bach 136 8.2 Haydn 139 8.3 Händel 141 9.0 Sonstiges 144 I Vorwort Vorwort Der Bestand setzt sich aus digitalisierten Aufnahmen der Marienkantorei zu- sammen. Vorhanden sind v.a. diverse Konzertmitschnitte von Auftritten der Marienkantorei oder befreundeter Künstler/Gruppen. Wer im Einzelnen die Mitschnitte angefertigt hat, ist unklar. Die Digitalisierung der analogen Vorlagen erfolgte über die MarienKantorei. Die Tonaufnahmen liegen als wav-Dateien vor. Die eigentlichen Audioaufnahmen (Tonbänder, Tonkassetten...) befinden sich im Bestand NL 12 Nachlass Marienkantorei Lemgo/Kantor Walther Schmidt. Benutzung des Bestandes Die Benutzung des Bestandes (d.h. das Hören der Digitalaufnahmen) erfolgt nur nach vorheriger Genehmigung durch den Vorstand der MarienKantorei Lemgo im Benutzersaal des Stadtarchivs. Verweis Das Schriftgut und Bild/Videomaterial der Marienkantorei Lemgo befindet sich im Bestand NL 12 - Nachlass Marienkantorei Lemgo/Kantor Walther Schmidt. Dort auch weitere Verweise und Literaturangaben. II 1.0 Orgelkonzerte 1.0 Orgelkonzerte NL 12 a - Kass. C5 Byrd-Fantasia Byrd - In Assumptione - Beatae Mariae Virginis Messeproprius Vokalensemble Chanticleer-Nicholas Danby St.Marien MarienKantorei Digitalisat auf mobiler Festplatte Nr. 1 2015/008 NL 12 a - 11.3.8 Lieder und Dvorak-Messe Johannes Homburg,Orgel St.Marien MarienKantorei Digitalisat auf mobiler Festplatte Nr. 1 2015/008 NL 12 a - 18.98 02.11.1958 Chor- und Orgelkonzert des Pres:Kyrie, Sanctus und Agnus dei aus Missa de beata virgine, Brixi: Concerto F-dur, Reichel: Con- certo f.Orgel, Muffat: Toccata Nr. -

FRENCH KLEINDEUT8CH POLICY in 1848. the University Of

This dissertation has been microfilmed exactly as received 6 8» 724 CHASTAIN, James Garvin, 1939- FRENCH KLEINDEUT8CH POLICY IN 1848. The University of Oklahoma, Ph.D., 1967 History, modern University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan ©COPYRIGHT BY JAMES GARVIN CHASTAIN 1968 THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE FRENCH KLEINDEUTSCH POLICY IN 1848 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY BY JAMES GARVIN CHASTAIN Norman, Oklahoma 1967 FRENCH KLEINDEUTSCH POLICY IN 1848 APPROVED BY A • l \ ^ DISSERTATION COMMITTEE PREFACE This work is the outgrowth of an interest in French Diplomatic History and 1848 which I experienced under the questioning encourage ment of Professor Brison D. Gooch. I have especially appreciated the helpful suggestions of Professor William Savage. I am indebted to Professors William H. Maehl and Kenneth I, Dailey for their demanding insistence on detail and fact which balanced an earlier training in broad generalization by Professors H. Stuart Hughes, John Gaus and Herbert Spiro. For the idea of the French missionary feeling to export liberty, which characterized Lamartine and Bastide, the two French Foreign Ministers of 1848, I must thank the stimulating sem inar at the University of Munich with Dr. Hubert Rumpel, To all of these men I owe a deep gratitude in helping me to understand history and the men that have guided politics. I want to thank the staff of the French Archives of the Min istry of Foreign Affairs, which was always efficient, helpful and friendly even in the heat of July. Mr. -

Hosch News 01-07

01 HOSCH news 2008 The International HOSCH Magazine • HOSCH Power for Poland’s Energy Network • HOSCH do Brasil at Full Throttle Technology convincing in power and mining industries Daughter company celebrates 10th anniversary • New Warehouse Extends Headquarters • HOSCH S.A. Produce HD Prototype Factory II creates space for new products First trial runs look promising www.hosch.de 02 HOSCH news Editorial selves just as strongly to the well-being of our employees. That way, we will manage to grow further as a world-wide family Score Points with Innovations of companies. Dear HOSCH employees! Every day, the HOSCH companies around the world show how successful good teamwork is and what an important part Innovations and constant improvement of the individual per- motivated and satisfied employees play – from the youngest formance is the key to success in a further globalising and HOSCH company in Italy to the eldest daughter company in rapidly progressing world. HOSCH accepts this challenge South Africa. Through their great effort, all of them make a with pleasure. With our innovative products and our full considerable contribution to the success of the HOSCH family service we have succeeded in strengthening our position on of companies. We would like to thank you for all your com- the world-wide markets and even expanding our business. mitment – and assure you that we will do anything within our powers to make our own contribution to the growth and inno- Innovations are the driving force behind success – this is re- vations through constant investment in product improvements flected in the latest issue of the HOSCH news. -

Halle-2004-1.Pdf

6.2.–15.2.2004 »Kreuze – Skandal, Ende, Aufbruch,Tragkraft, Begegnung« Seit Mai 2003 arbeiten mehrere Haller Künstlerinnen und Künstler Die biblische Kreuzgeschichte beginnt mit dem Skandal, dem an Kreuz-Exponaten, die auf dem Haller Kirchplatz während der Ärgernis »Jesus«, der sich Sohn des lebendigen Gottes nennt und 41. Haller Bach-Tage 2004 ausgestellt werden. Schon früh wurden noch vor dem Passahfest gestoppt werden muss. Mit dem »Skandal« dabei die unterschiedlichen Zugangsweisen zum diesjährigen – dem, was ist und doch nicht sein darf – aus einer Sicht des Bach-Tage-Thema »Kreuze« deutlich, einem Thema, das viel Sen- 20.Jahrhunderts beschäftigt sich intensiv das Konzert »Entartet – sibilität erfordert, wie uns die jüngsten Diskussionen um religiöse verdrängt – vergessen« in der immer wieder aufs neue interessanten Symbole in Schulen zeigen. Wir sind sehr gespannt auf die Ergeb- und bewegenden Besetzung von Gerhild Romberger und Heidi nisse der Künstlerinnen und Künstler. Kommerell. Was bedeutet für uns das Kreuz heute? Wie erleben wir Tod In großer und großartiger Besetzung schließen die Bach-Tage mit und Auferstehung, wo trägt uns das Kreuz, wo ermöglicht es dem Oratorium »Das Buch mit sieben Siegeln« von Franz Schmidt, Begegnung ? Diesen Fragen möchten sich die 41.Haller Bach- das sich tief auf das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse des Johan- Tage nähern, in Vorträgen und Predigten, in Skulpturen und – nes, einlässt und so den Blick vom Kreuz auf das Ende aller Tage natürlich – mit Musik. richtet. Eine Antwort Johann Sebastian Bachs in seiner Sprache, der Die weiteren musikalischen Bonbons laden zum Mitfeiern ein, Sprache der Musik, können wir im Eröffnungskonzert hören: In der ob Sie dabei sind, wenn es im Orchesterkonzert mit »Brassissimo berühmten Arie der Kreuzstabkantate »Endlich, endlich wird mein Vienna« heißt: »Jetzt bacht es«, oder im Orgelkonzert den überaus Joch wieder von mir weichen müssen« diskutieren in vollendeter virtuosen Matthais Eisenberg erleben. -

Joseph Haydn Die Schöpfung

Rezitativ Uriel O glücklich Paar, und glücklich immerfort, 34 wenn falscher Wahn euch nicht verführt, noch mehr zu wünschen als ihr habt, und mehr zu wissen als ihr sollt! 35 Schlusschor Chor Singt dem Herren alle Stimmen! mit Soli Dankt ihm alle seine Werke! Lasst zu Ehren seines Namens Lob im Wettgesang erschallen! Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewigkeit! Samstag, 05.05.2007, 19:30 Uhr Amen! Joseph Haydn Die Schöpfung Heidrun Luchterhandt, Sopran Vorankündigung Bernhard Gärtner, Tenor Gotthold Schwarz, Bass Samstag und Sonntag, 10. und 11. November 2007 Johanneskantorei altstadtherbst orchester Heidrun Luchterhandt, Sopran Johannes Brahms Sebastian Klein, Bass Ein Deutsches Requiem Wolfgang Abendroth, Leitung Chor der Neanderkirche Johanneskantorei Frank Martin Sechs Monologe aus Wolfgang Abendroth, Leitung Jedermann Johanneskirche Kirche für Bass solo und Orchester Stadt Martin-Luther-Platz 39 40212 Düsseldorf www.johanneskantorei-duesseldorf.de Das Konzert wird unterstützt durch das und durch Rezitativ Adam Nun ist die erste Pflicht erfüllt, 32 dem Schöpfer haben wir gedankt. Heidrun Luchterhandt Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens! Begeisterte Kritiken bestätigen in bemerkenswer- Ich leite dich, und jeder Schritt ter Einhelligkeit die Ausdrucksstärke, die klang- weckt neue Freud' in unsrer Brust, liche Breite und das stimmliche Können der viel- zeigt Wunder überall. seitig tätigen Sopranistin und Gesangspädagogin Erkennen sollst du dann, Heidrun Luchterhandt. welch unaussprechlich Glück der Herr uns zugedacht. Ihre Gesangsausbildung erhielt sie bei Carl-Heinz Ihn preisen immerdar, Müller (Hochschule für Musik und Theater Hannover), Helmut Kretschmar ihm weihen Herz und Sinn. (Hochschule für Musik Detmold) sowie in zahlreichen Meisterkursen, u. a. bei Komm, folge mir, ich leite dich. -

2017 Für Jungekünstlerinnenund Künstler D Er F Örderpreis Deslandesnordrhein-Westfalen 6 0 2 017

2017 2017 60. Der Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler 2017 Der Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler www.mkw.nrw 1957 ––––– Kultur in NRW Der Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler ––––– 2 017 4 Grußwort Bildende Kunst Armin Laschet 16 Sarah Kürten Ministerpräsident 22 Alex Wissel des Landes Nordrhein-Westfalen Literatur 6 Zum Jubiläum 30 David Krause Isabel Pfeiffer-Poensgen 36 Bastian Schneider Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen Musik 44 Ivan Danilov 10 Zeit geben Sören Golz John von Düffel 50 Rhea Pickios Förderpreisträger 1999 3 Theater/Tanz 56 Marissa Möller 62 Mario Simon Film 70 Miriam Gossing Lina Sieckmann 76 Miguel Müller-Frank Medienkunst 84 Johannes Bendzulla 90 Nico Joana Weber Architektur 98 Abraham Klagsbrun 104 Oliver Oscar Wenz 60 Jahre Förderpreis 110 Die Preisträgerinnen und Preisträger 126 Die Jury 128 Impressum Die Kunst geht nach Brot – das schrieb Lessing bereits vor 250 Jahren. Damals ging die Kunst nach dem Brot, das feudale Herrscher gewährten, und nur selten entstanden dabei Werke vom Range Goyas oder Händels. Heute gehört die Kunstfreiheit zu den prominent geschützten Grundrechten. Doch künstlerische Qualität und Erfolg sind nicht pro- grammierbar, und so sind die meisten Künstlerinnen und Künstler gezwungen, neben ihrer Berufung mit Zweitberufen ihr Brot zu verdienen. Wir haben als Gesellschaft die Aufgabe, heraus- ragende Leistungen von Nachwuchskünstlern zu Gibt es in dieser Situation Ratschläge, die Künstler erkennen und zu fördern. Im Kunstland Nordrhein- beherzigen sollten? Sollen sie Trends bedienen? Westfalen wissen wir das seit 1957, und so feiert Sollen sie von Beginn an so etwas wie ein Marken- unser renommierter Förderpreis in diesem Jahr sein 4 zeichen entwickeln, um bessere Chancen auf dem 60. -

Beethoven Perer, Cond

Schiirhoff, contralto; Erich Majkut, tenor; the Munich Residenztheater made history Otto Wiener, bass; Vienna Academy in the period between the two World Choir; Vienna Symphony, Otto Klem- Wars. Strauss formed a theory, which was Beethoven perer, cond. Vox STL 511430, $4.98 (two then thought to be very controversial, discs). that most of the great music by Haydn, Lenore Kirschstein, soprano; Jeanne Mozart, and Beethoven was conceived in on Records Dehroubaix, contralto; Peter Schreier, one fundamental tempo. For example, tenor; Günther Morbach, bass; Chorus of he conducted the whole finale to Act II Cologne; Giirzenich Symphony Orchestra, of The Marriage of Figaro in such a way able. This is a distinct drawback to the Günter Wand, cond. Nonesuch HB 73002, that every section stood in precise mathe- whole, but one day we may hope that $4.96 (two discs). matical relation to its preceding and fol- Brendel will do all these performances (ha Graf, soprano; Grace Hoffman, lowing number. Sometimes such a pro- with better forces. Anything that Brendel mezzo; Helmut Kretschmar, tenor; Erich cedure is perfectly obvious, as in the touches is always marked by devoted Wenk, bass; North German Radio Chorus Adagio introduction and the following study and careful preparation, and the and Orchestra, Walter Goehr, cond. Van- Allegro in the first movement of Haydn's Choral Fantasy is no exception. The per- guard Everyman SRV 214/15, $4.96 (two Symphony No. 98: the tempo of the Al- formers take the music much more slowly - discs).- 1:12 .,- .) legro is surely double that of the Adagio. than Serkin /Bernstein, but 1 believe this Luis Marshall, soprano; Nan Mer- Nowadays, this theory is almost univer- tempo -which is only slightly slower than riman, mezzo; Eugene Conley, tenor; sally accepted by musicologists the world Katchen's -is basically the right one. -

Prof. Dr. Thomas Seedorf Schriftenverzeichnis (Auswahl)

Prof. Dr. Thomas Seedorf Schriftenverzeichnis (Auswahl) Stand: 1. April 2020 Bücher Studien zur kompositorischen Mozart-Rezeption im frühen 20. Jahrhundert, Laaber 1990 (Publikationen der Hochschule für Musik und Theater Hannover, Bd. 2). Musikalisches Welttheater. Festschrift Rolf Dammann zum 65. Geburtstag, hrsg. von Susanne Schaal, Thomas Seedorf und Gerald Splitt, Laaber 1995 (Freiburger Beiträge zur Musikwissenschaft 3). Gesang, hrsg. von Thomas Seedorf, Kassel u.a. 2001 (MGGprisma). Barockes Musiktheater in Geschichte und Gegenwart. Bericht über die Symposien der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 2005 bis 2007, hrsg. von Thomas Seedorf, Laaber 2010 (Veröffentlichungen der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 9). Lied und Lyrik um 1900, hrsg. von Dieter Martin und Thomas Seedorf, Würzburg 2010 (Klassische Moderne 16). „Per ben vestir la virtuosa“. Die Oper des 18. und frühen 19. Jahrhunderts im Spannungsfeld zwischen Sänger und Komponisten, hrsg. von Daniel Brandenburg und Thomas Seedorf, Schliengen 2011 (Forum Musikwissenschaft 6). Diva – Die Inszenierung der übermenschlichen Frau. Interdisziplinäre Unter-suchungen zu einem kulturellen Phänomen des 19. und 20. Jahrhunderts, hrsg. von Rebecca Grotjahn, Dörte Schmidt und Thomas Seedorf, Schliengen 2011 (Forum Musikwissenschaft 7). Händels Arien. Form, Affekt, Kontext, hrsg. von Thomas Seedorf unter Mitarbeit von Christian Schaper, Laaber 2013 (Veröffentlichungen der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 10). Heldensoprane. Die Stimmen der eroi in der italienischen Oper von Monteverdi bis Bellini, Göttingen 2015 (Figurationen des Heroischen 1). Klangbeschreibung. Zur Interpretation der Musik Wolfgang Rihms, hrsg. von Thomas Seedorf, Sinzig 2015 (Klang – Wort – Ereignis. Schriftenreihe der Hochschule für Musik Karlsruhe 1). Lexikon der Gesangsstimme, hrsg. von Ann-Christine Mecke, Martin Pfleiderer, Bernhard Richter und Thomas Seedorf, Laaber 2016, 22017. -

W. A. Mozart, Krönungsmesse KV

Ulrike Wiedemann absolvierte zunächst eine Ausbildung als Lehrerin für Musik und Germanistik in Detmold gefördert von und Paderborn. Ihre bei Mechthild Böhme begonnenen Gesangsstunden ergänzte sie bei Heide Blanke- Roeser und Shoko Shimizu-Jacoby (Musikhochschule Bremen). Als lyrischer Koloratursopran liegen ihre künstlerischen Schwerpunkte im Oratorien- und Liedgesang, wobei zu ihrem Repertoire u.a. alle großen Ora- torien Bachs und Händels, aber auch Alte Musik und die geistliche Musik der Klassik und Romantik gehören. Bei ihren Konzerten im In- und Ausland beeindruckt sie insbesondere aufgrund ihrer wandlungsfähigen und ausdrucksstarken Stimme. Motettenchor Paderborn Christiane Schmidt studierte zunächst Schulmusik und Blockflöte an der Hochschule für Musik Detmold. Es schloss sich eine Gesangausbildung mit Schwerpunkt Konzertfach bei Prof. Heiner Eckels (Detmold) an. Collegium musicum Paderborn Seit 1997 bekleidet sie die künstlerische Leitung des Kinder- und Jugendchores "Detmolder Schloss-Spatzen" und seit 2000 einen Lehrauftrag für Kinderstimmbildung an der Hochschule in Detmold. Christiane Schmidt konzertiert mit Kirchen- und Kammermusik, ein besonderer Repertoireschwerpunkt liegt auf der Pflege des romantischen Kunstliedes. Wolfgang Tiemann studierte die Fächer Schulmusik, Gesangspädagogik, Operngesang sowie Chor-und Ensembleleitung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Seine Lehrer waren Prof.Gerhard Faul- stich und Prof.Wolfram Wehnert. Später setzte Tiemann seine Ausbildung bei Prof. Helmut Kretschmar und bei Meisterkursen u.a bei Prof.Aldo Baldin fort. Seine langjährige Konzerttätigkeit führte Wolfgang Tiemann W.A. Mozart: Krönungsmesse über die Grenzen Deutschlands hinaus, nach Frankreich, Rußland, in die Schweiz und die Niederlande. Ne- ben den Repertoirestücken aus Barock, Klassik und Romantik war der Tenor auch in Uraufführungen von Werken zeitgenössischer Komponisten wie Giselher Klebe, Charlotte Seither und Georg Hajdu zu hören. -

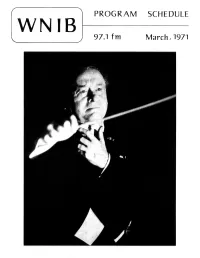

WNIB Program Schedule March 1971

RO RAM WNIB 9 .1 fm British Industries announces its entry into the electronics field. a new, limited production line of receivers, amplifiers, and tuners, featuring measurably superior performance, consistently high quality and utmost reliability. OMPLET /NE EXCLU IVEL Y Beverly Near North Morton Grove Oak Park 2035 W. 95 th 48 E. Oak 5700 W. Dempster 7045 W. North 779 -6500 337-4150 967-6690 383-7006 TUESDAY, WEDNESDAY, FRIDAY & SATURDAY 10 AM 6 PM; MONDAY & THURSDAY 10 AM - 9 PM BERG "Wilhelmus von Nassouwe" - Concertge bouw Orch (Telefunken A-2899) (rec. 11/30/38) PROGRAM SCHEDU ANDRIESSEN "Magna Res Est Amor" -Concertgebouw Orch (Telefunken SK-3085) (rec. 4/9/40) NIB 97.1 fm March, 1971 RUDOLF MENGELBERG "Salve Re gina" - Jo Vincent, s; Concertgebouw Orch (Tele funken SK-3084/5) (rec. 4/9/40) STRAUSS Ein Heldenleben, Op. 40 - Philharmonic-Sym Orch of New York (Victor M- 44) (rec. 12/11-12-13-14/28, in Carnegie Hall) WNIB Program Schedule is published by Radio Station WNIB, 25 East Chestnut, 9 PM MAHLER 4 Songs from "Des Knaben Chicago, Illinois 60611. Phone: 337-5252. Subscription rates: one year $5. 00; Wunderhorn" (Das irdische Leben; Verlor'ne two years $9. 00; thJ;ee years $12. 00. Muh'; Wo die schoenen Trompeten blasen'; & Rheinlegendchen) - Yvonne Minton, ms; Chicago Sym/Georg Solti (Lon CSA 2228) BRAHMS 8 Piano Pieces, Op. 76 COVER: Willem Mengelberg, Dutch conductor of the Concertgebouw Orchestra (Capriccio inf#; Capriccio in b; Intermezzo in of Amsterdam, 1895-1945. The 100th Anniversary of the birth of Mengelberg Ab; Intermezzo in Bb; Capriccio inc#; Inter (March 28, 1871) is being commemorated on WNIB this month with a series of mezzo in A; Intermezzo in a; & Capriccio in C) daily programs. -

Gustav Mahler and Hungary

2CD CCS SA 21604 Rachmaninov (...) Fischer conducts the piece as Rachmaninov Symphony no.2 in E minor, op.27 might have played it: with a free and malleable Vocalize no.14, op.34 sense of spontaneity. (…) Channel Classics • Diapason d’Or has complemented his reading with a lovely, • Editor Choice: Gramophone open and natural production. (…) Fischer’s • Five Stars Budapest strings aren’t about imitating the (ABC Newspaper, Spain) Rachmaninov style; they inhabit it. His musical • 10/10 Classics Today.com storytelling is exceptional. (…) Gramophone CCS SA 21704 Tchaikovsky (...) I'll give it a 10/10 for the daring vitality Symphony no.4 in F minor, op.36 Romeo and Juliet Overture and freshnes s of Fischer's interpretation. (…) Connoisseurs of pure auditory sensation will not • 10: Luister be disappointed. Definitely worth a listen. • Diapason d’Or Hi-Rez Highway • 9/10: Classics Today • 5* Kuukauden Hifilevy Finland • 5* Audiophile Audition • Classic FM Best Buy (...) In fact, it sounds like this enthusiastic, vir - tuoso ensemble is ready to tackle anything. CCS SA 22905 Fischer's Mahler is fleet, lyrical, and very dra - Mahler matic -- exactly what this grim composition Symphony no.6 in a minor needs… Fischer's Channel disc is the first recording to come from Budapest's new Palace of Arts, with its adjustable acoustic canopy. Channel's sound is rich, warm, and clear, with awesome presence, yet no distortion. It is a must-have disc, especially if you have SACD multichannel playback capability (...) The New Yorker 2 ‘Resurrection’ Mahler’s Second Symphony, ‘Resurrection’ (1894) is a gigantic work of enormous proportions, extreme contrasts, and a score that surpasses even his First Symphony from two years earlier.