Gedenkbuch Der Jüdischen Bürger Bambergs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hallenkreismeisterschaft 2019/20 - U19

Hallenkreismeisterschaft 2019/20 - U19 Presenter: FC Eintracht Bamberg 2010 Date: 07.12.2019 Event Location: Sporthalle Berufsschule, Ohmstraße 12-16, 96050 Bamberg Start: 09:00 Match Duration in Group Phase: 10 minutes Match Duration in Final Phase: 10 minutes Placement Mode: Points - Head-to-Head Record - Goal Difference - Amount of Goals Participants Group A Group B Live Results 1 DJK Don Bosco Bamberg 7 FC Eintracht Bamberg 2 JFG Bamberg-Süd 8 JFG Deichselb.-Regn. 3 JFG Maintal-Oberhaid 9 JFG Leitenbachtal 4 (SG) SC Kemmern 10 (SG) SV Memmelsd. 5 JFG Rauhe Ebrach Frensd. 11 1.FC Bischberg 6 JFG Steigerwald 2 Preliminary Round No. Start Gr Match Result Group A 1 09:00 A DJK Don Bosco Bamberg JFG Bamberg-Süd 1 : 0 Pl Participant G GD Pts 2 09:12 A JFG Maintal-Oberhaid (SG) SC Kemmern 3 : 0 1. DJK Don Bosco Bamberg 4 : 2 2 10 3 09:24 A JFG Rauhe Ebrach Frensd. JFG Steigerwald 2 1 : 1 2. JFG Maintal-Oberhaid 7 : 1 6 9 4 09:36 B FC Eintracht Bamberg JFG Deichselb.-Regn. 1 : 0 3. JFG Rauhe Ebrach Frensd. 5 : 3 2 8 5 09:48 A JFG Maintal-Oberhaid DJK Don Bosco Bamberg 0 : 0 4. JFG Steigerwald 2 4 : 3 1 8 6 10:00 B JFG Leitenbachtal (SG) SV Memmelsd. 0 : 1 5. JFG Bamberg-Süd 3 : 6 -3 6 7 10:12 A JFG Steigerwald 2 JFG Bamberg-Süd 0 : 1 6. (SG) SC Kemmern 1 : 9 -8 0 8 10:24 A (SG) SC Kemmern JFG Rauhe Ebrach Frensd. -

Stadt - Land - Fluss Eine Genusstour Im Bamberger Land Seite 1 Genussregion Oberfrankenseite 3

Stadt - Land - Fluss eine Genusstour im Bamberger Land Seite 1 Genussregion OberfrankenSeite 3 Inhaltsverzeichnis Landkreis Bamberg Seite 3 Spezialitätenvielfalt im Bamberger Land Seite 7 Ausflugsziele quer durchs Land Seite 9 Radregion Bamberger Land - rund herum radelbar Seite 13 Erlebnistour Stadt - Land - Fluss Seite 15 Infos zur Tour Seite 16 Kultur- und Naturgenuss an Regnitz, Aurach und Rauher Ebrach Seite 18 Unsere Tourenkarte Seite 19 Radeln und Genießen auf der Stadt-Land-Fluss-Tour Seite 20 Infos: Karpfenzucht im Bamberger Land Seite 21 Auf den Spuren der Aurachochsen Seite 24 Nachhaltiger Landkreis - „Region Bamberg, weil‘s mich überzeugt!“ Seite 25 Weitere Informationen zur Tour Seite 27 Das könnte Sie interessieren! Seite 28 Impressum und Fotonachweis Seite 30 Blick zur Altenburg Mohnfeld bei Feigendorf Seite 3 Genussregion Oberfranken Landkreis Bamberg Im Westen des Regierungsbezirks Oberfranken liegt der Landkreis Bamberg. Auf einer Gesamtfläche von 1.168 qkm, in 36 Gemeinden gegliedert, leben hier 144.296 Menschen (Stand 30. Juni 2012). Eindrucksvoll ist die Vielfalt kultureller Sehenswürdigkeiten und typischer Landschaftsformen, die die Region prägen. Zentrum ist die kreisfreie Stadt Bamberg, die als Idealtyp der auf frühmittelalterlicher Grundstruktur entwickelten mitteleuropäischen Stadt 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Gleich drei Naturparks zeichnen den Landkreis aus und bieten mit dem Schutz von Lebensräumen auch ideale Erholungsräume für Einheimische und Gäste. Im Westen des Landkreises fasziniert das wechselhafte Landschaftsbild des Steigerwaldes mit alten Buchenwäldern, kleinstrukturierten Wiesen- und Ackerflächen, idyllischen Bachtälern, zahlreichen Karp- fenweihern sowie den zum Maintal hin abfallenden Steilhängen. Als kultureller Mittelpunkt beeindrucken Kloster Ebrach und das fürstbischöflichen Sommerschloss Weißenstein bei Pommersfelden. Im Norden streifen die Ausläufer der lieblichen Hassberge den Landkreis, die das Maintal mit wärmelieben- den Eichen-Hainbuchenwäldern und alten Weinberglagen säumen. -

Linien-Fahrplan Stand: 30.12.2020

Linien-Fahrplan Stand: 30.12.2020 988 Stegaurach - Lisberg - Schönbrunn - Ebrach und zurück – Jahresfahrplan 2021 Seite 1 989 Bamberg - Walsdorf - Rauhenebrach/Oberaurach – Jahresfahrplan 2021 Seite 2 991 Bamberg - Ebrach / Schlüsselfeld - Aschbach – Jahresfahrplan 2021 Seite 4 999 Wasserberndorf - Wiesentheid - Ebrach – Jahresfahrplan 2021 Seite 8 0 Bus Stegaurach - Lisberg - Schönbrunn - Ebrach und zurück 988 und zurück Omnibusverkehr Franken GmbH; Breslauer Str. 376; 90471 Nürnberg; Tel. 0911 65005665; www.ovf.de; [email protected] Gültig ab 13.12.2020 Montag - Freitag* Gültig ab 13.12.2020 Montag - Freitag* VERKEHRSHINWEIS V01 V01 V01 V0199 VERKEHRSHINWEIS V01 V01 V01 V01 S50 S04 Weiher (bei Viereth) 06.45 Stappenbach Don-Bosco-Schule 13.00 16.00 Viereth Ortsmitte 06.48 Frensdorf Reundorfer Str. 13.09 16.09 Bischberg (Lkr BA) Röthelbach 06.53 Untergreuth 13.11 16.11 - Mitte 06.55 Waizendorf (b. Stegaurach) 13.16 16.16 - Unteres Schloß 06.56 Unteraurach 13.18 16.18 Trosdorf Gh Wachter 07.00 Debring Schulbushaltestelle 13.19 16.19 Tütschengereuth Kirche 07.04 Stegaurach Kirche (Hst 1) 13.21 16.21 Abzw. Triefenbach 07.06 Mühlendorf Neukreuth 13.25 16.25 Kolmsdorf 07.09 Kreuzschuh 13.27 16.27 Walsdorf Kirche 07.14 Erlau Gasthof Kießling 13.29 16.29 Erlau Mühlen 07.16 - Mühlen 13.30 16.30 - Gasthof Kießling 07.17 Walsdorf Kirche 13.31 16.31 Kreuzschuh 07.20 - Kumbachstraße 13.32 16.32 Mühlendorf Neukreuth (Hst 2) 07.23 Kolmsdorf 13.35 16.35 Stegaurach Kirche (Hst 4) 07.28 Abzw. Triefenbach 13.38 16.38 Waizendorf (b. Stegaurach) 06.20 07.33 Tütschengereuth Kirche 13.41 16.41 Unteraurach 06.23 07.31 Trosdorf Gh Wachter 13.44 16.44 Debring Schulbushaltestelle 06.25 07.30 Bischberg (Lkr BA) Unt. -

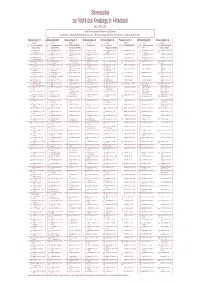

Stimmzettel Zur Wahl Des Kreistags in Hirschaid Am 02

Stimmzettel zur Wahl des Kreistags in Hirschaid am 02. März 2008 Jeder Wähler und jede Wählerin hat 60 Stimmen. Kein Bewerber oder keine Bewerberin darf mehr als 3 Stimmen erhalten, auch dann nicht, wenn sie mehrfach aufgeführt sind. Wahlvorschlag Nr. 01 Wahlvorschlag Nr. 02 Wahlvorschlag Nr. 03 Wahlvorschlag Nr. 04 Wahlvorschlag Nr. 05 Wahlvorschlag Nr. 06 Wahlvorschlag Nr. 07 Wahlvorschlag Nr. 08 Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort Kennwort (10) Christlich-Soziale Union in (20) Sozialdemokratische Partei (30) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - (40) Bürgerblock (BBL) (50) Überparteiliche (60) DIE REPUBLIKANER (REP) (70) Freie Demokratische Partei (80) Ökologisch-Demokratische 100 200 300 400 500 600 700 800 Bayern e. V. (CSU) Deutschlands (SPD) Alternative Liste (GRÜNE/AL) Wählergemeinschaft (ÜWG) (FDP) Partei und Parteifreie (11) Dr. Denzler Günther, Landrat, (21) Schick Franz-Josef, Rechtsanwalt, Kreisrat, (31) Fischer Gerlinde, Dipl.Wirtschaftsinformatikerin, (41) Pfister Johann, Dipl.Ing. (FH, TU), (51) Modschiedler Hans, Brauereibesitzer, Kreisrat, (61) Lorenz Joseph, Landwirt, Kreisrat, Hallstadt (71) Habermann Wilhelm, Selbst. Werbekaufmann, (81) Eichler(ödp/Parteifreie) Martin, Angestellter, Heiligenstadt i. OFr. Bezirkstagspräsident, Litzendorf Gde.Rat, Litzendorf Kreisrätin, Gundelsheim 1.Bürgermeister, Kreisrat, Bischberg Gde.Rat, Buttenheim Kreisrat, Stegaurach 101 201 301 401 501 601 701 801 (12) Göller Anneliese, Bäuerin, Kreisrätin, Frensdorf (22) Stößel Gudrun, Hausfrau, Kreisrätin, 2.Bgm., Fischer Gerlinde, Dipl.Wirtschaftsinformatikerin, (42) Deinlein Alfred, Landwirtschaftsmeister, Kreisrat, (52) Kellner Bruno, 1.Bürgermeister, Rattelsdorf Lorenz Joseph, Landwirt, Kreisrat, Hallstadt Habermann Wilhelm, Selbst. Werbekaufmann, Eichler Martin, Angestellter, Heiligenstadt i. OFr. Baunach Kreisrätin, Gundelsheim Scheßlitz Kreisrat, Stegaurach 102 202 402 502 (13) Rudrof Heinrich, Dipl.Betr.Wirt (FH), (23) Deinlein Manfred, Rechtsanwalt, Kreisrat, Stadtrat, (32) Fricke Bernd, Dipl.Psych. -

Die Historische Kultur- Landschaft Von Kemmern

DIE HISTORISCHE KULTUR- LANDSCHAFT VON KEMMERN Thomas Gunzelmann Einleitung Die Vorgaben des Naturraums Die Kulturlandschaft ist das sichtbare Ergebnis der Ausei - Die Gemarkung Kemmern ist großräumig dem Fränkisch- nandersetzung des Menschen mit dem von der Natur vor - Schwäbischen Schichtstufenland und genauer dessen Un - gegebenen Raum im Verlauf der Geschichte. Je weiter man tereinheit des Fränkischen Keuperberglandes zuzuordnen. zeitlich zurückgeht, desto stärker war eine Dorfgemeinde Auf lokaler Ebene erstreckt sich das Gemeindegebiet über wie Kemmern auf die lokalen Ressourcen angewiesen und zwei Naturräume: Im kleineren westlichen Teil sind dies die desto intensiver war auch die kleinräumige Gestaltung der südlichen Haßberge, im größeren östlichen der Talraum des Landschaft durch die Landnutzung fast aller Einwohner. Obermains. (Abb. 1) Der tiefste Punkt des Gemeindegebietes Heute ist diese enge Bindung der materiellen Lebensgrund - liegt beim Austritt des Maines aus diesem bei etwa 235 m, lagen an die überschaubare Gemarkung eines Ortes weit - der höchste Punkt liegt bei 380 m auf dem Semberg im Be - gehend aufgehoben und durch supranationale Wirtschafts - reich des „Wiesenthauer Schlages“. Morphologisch ist das kreisläufe mit den Tendenzen zur Konzentration bis hin Areal deutlich in zwei gegensätzliche Teile geteilt und dies zur Monopolisierung ersetzt. Dennoch lassen sich die Zeug - entlang einer geologischen Störungslinie, dem Talrandbruch nisse der historischen Nutzung dieses Raumes durch Land - am westlichen Rand des Maintales, der sehr geradlinig von wirtschaft, Gewerbe, Verkehr und auch durch Erholungs - Nordnord-West nach Südsüd-Ost verläuft. Westlich dieser funktionen immer an bestimmten landschaftlichen Merk - Linie steigt das Bergland der Südlichen Haßberge, hier im malen – sowohl einzelnen Elementen wie auch größeren Bereich des Höhenzuges des Sembergs, steil um bis zu 140 Strukturen – ablesen, in Kemmern sogar weit stärker als in Höhenmeter auf einer Entfernung von 800 m an, während vielen Nachbarorten. -

Hinweis Zum Nächsten Redaktionsschluss Aus Dem

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“. Jahrgang 24 Freitag, den 9. Oktober 2020 Nr. 21 Bürgermeister Reichold erteilt Herrn Gartiser das Wort, der die Hinweis zum nächsten Redaktionsschluss Hydrogeologischen Verhältnisse der Brunnen und das Wasser- Die nächste Ausgabe für 2020 des Mitteilungsblattes dargebot des Marktes Heiligenstadt i.OFr. anhand einer Power- erscheint am: Point Präsentation ausführlich vorstellt. Freitag, 23. Oktober 2020 Sein Fazit: Annahmeschluss für Textbeiträge ist am • Die Brunnen entsprechend mit Ausnahme des Brunnens 2 Montag, 12. Oktober 2020 dem Stand der Technik bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Bürgerbüro oder • Das Rohwasser sämtlicher Brunnen entspricht der Trink- per E-Mail an: wasserverordnung und ist frei von anthropogenen Belas- [email protected]. tungen Wir bitten um Beachtung, dass später eingehende Texte • Es existiert ein klimatisch bedingter Trend zu tieferen nicht mehr berücksichtigt werden. Grundwasserspiegeln • Für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Brunnen sind geringere Momentanentnahmen anzusetzen • Dadurch existieren in Bedarfsspitzenzeiten Versorgungsde- fizite • Die Defizite dürften langfristig zunehmen, daher sind wei- Aus dem Gemeinderat terführende Maßnahmen zur Versorgungssicherheit erfor- derlich: 1. Ausrüsten sämtlicher Brunnen mit Messsystemen Öffentliche Marktgemeinderatssitzung 2. Geophysikalische Zustandsfeststellungen Brunnen 2 10.09.2020 3. Alternative Versorgung prüfen (neuer Brunnen, Fern- wasseranschluss, ggf. auch Quellen einbeziehen). 1. -

Aktuelle Terminliste: U 19 ( A-Jun.) KL Bamberg/ Bayreuth West / Kreis Bamberg/Bayreuth/Kulmb. Meisterschaften | A-Junioren | Kreisliga | Kreis Bamberg/Bayreuth/Kulmb

Aktuelle Terminliste: U 19 ( A-Jun.) KL Bamberg/ Bayreuth West / Kreis Bamberg/Bayreuth/Kulmb. Meisterschaften | A-Junioren | Kreisliga | Kreis Bamberg/Bayreuth/Kulmb. Liganummer: 311116 Saison: 20/21 Sp-Nr. Datum Anstoß Spielpaarung Ergeb. Seite 1 von 2 Stand: Mittwoch, 9.September 2020 1. Spieltag 1 19.09.20 13:00 (SG) SC Kemmern - JFG MAINTAL OBERHAID Sportanlage Hallstadt, Kunstrasen,Am Sportplatz 26,96103 Hallstadt 2 19.09.20 14:00 JFG Leitenbachtal - JFG Giechburg Sportanlage Weichendorf, Platz 1,Klosterstr.,96117 Memmelsdorf 3 20.09.20 (SG) SC Markt Heiligenstadt - SPIELFREI 4 19.09.20 19:00 (SG) TSV 1947 Ebensfeld - DJK Don Bosco Bamberg 2 Sportanlage Kleukheim, Platz 1,Am Sportplatz 1,96250 Ebensfeld 5 19.09.20 16:30 FC Eintracht Bamberg 2 - JFG Rauhe Ebrach Frensdorf Sportanlage Bamberg, Kunstrasenplatz,Pödeldorfer Str. 180b,96050 Bamberg 2. Spieltag 6 26.09.20 16:00 DJK Don Bosco Bamberg 2 - JFG Rauhe Ebrach Frensdorf Rudi-Ziegler-Sportanlage, Kunstrasen A,Wildensorger Hauptstr. 80,96049 Bamberg 7 25.09.20 18:30 JFG Giechburg - (SG) SC Kemmern Sportanlage Würgau,Fränkische-Schweiz-Str. 38,96110 Scheßlitz 8 25.09.20 19:00 JFG MAINTAL OBERHAID - FC Eintracht Bamberg 2 Sportanlage Dörfleins, Platz 2,Flurstr. 20,96103 Hallstadt 9 25.09.20 19:00 (SG) TSV 1947 Ebensfeld - (SG) SC Markt Heiligenstadt Sportanlage Kleukheim, Platz 1,Am Sportplatz 1,96250 Ebensfeld 10 27.09.20 SPIELFREI - JFG Leitenbachtal 3. Spieltag 11 04.10.20 (SG) SC Kemmern - SPIELFREI 12 03.10.20 14:00 JFG Leitenbachtal - (SG) TSV 1947 Ebensfeld Sportanlage Weichendorf, Platz 1,Klosterstr.,96117 Memmelsdorf 13 02.10.20 19:00 (SG) SC Markt Heiligenstadt - DJK Don Bosco Bamberg 2 Sportanlage Heiligenstadt, Platz 1,Sportplatzstr. -

Kurier Steigerwald

WINTERGÄRTEN SSTEIGERWALD-STEIGERWALD-TEIGERWALD- direkt vom Hersteller! Kostenloses Anzeigenblatt fenster І türen І wintergärten Telefon 09546/6070 • Fax 09546/6040 KKURIERKURIERURIER über 1000 qm Ausstellung Nr. 1358 10. Oktober 2019 Jahrgang 27 Industriestr.6·97522 Sand a. Main 09524 83380 · www.krines-online.de 10 Jahre Steigerwald-Panoramaweg Rauhenebrach ANZEIGE Abschlusswanderung von Maria Mark ag in Koppenwind Jedes Jahr am 2. Sonntag im Oktober wandelt sich das 300-Seelen-Dorf in Limbach nach Roßstadt der Mitte des Steigerwalds zum Treffpunkt für Spätaufsteher und Genießer. Scheinfeld. Der Besucher und Direktvermarkter freuen sich auf das Wiedersehen zwischen Steigerwald-Pa- den Ständen fürs Scharfe (wie Chilimarmelade/heimische Edelbrännde) noramaweg führt oder Milde (Eierlikör/Fruchtsäfte), wovon beide gut mit Zwiebelbloods/ auf 160 km von Federweißem bzw. Kaffee/Kuchen und Torte harmonieren. Bad Windsheim Die Wetterfesten treffen sich an der Grillstation, die Kalorienwächter an der nach Bamberg Fischtheke. Bauernbrot, Biokäse, einheimischer Honig und Steigerwälder und ist als einzi- Wildspezialitäten, frisch gepresste Rohkost-Öle sowie Aronia-Leckereien ger Wanderweg garantieren Vielfalt auf dem Speisezettel. im Steigerwald Für die klimageplagten Gartenfreunde warten Auswahl und Beratung als „Qualitäts- beim Gärtner, aber auch in der Gartengeräte-Ausstellung, neben der sich weg Wanderba- Umweltbewusste rechtzeitig zum Herbst mit stabilen, handgefertigten res Deutschland“ Vogelhäuschen und Insektenhotels eindecken können. ausgezeichnet. In Handgestrickte Wollsachen und Alpaka-Flausch vermögen der drohenden diesem Jahr feiert er sein zehnjähriges Jubiläum. Das ganze Jahr hindurch Winterdepression vorbeugen helfen, zusammen mit farbenfrohen Laub- haben Steigerwald Tourismus und Naturpark Steigerwald aus diesem sägearbeiten fürs gemütliche Wohnzimmer. Anlass zu geführten Wanderungen auf den Etappen des Steigerwald- Selbständige Kinder können Holzvögelchen zum Aufhängen nach eigenen Panoramaweges eingeladen. -

Steigerwald-Panoramaweg STEIGERWALD TOURISMUS

Konrad Lechner Steigerwald-Panoramaweg STEIGERWALD TOURISMUS Ein Pocketguide der Zeitschrift 1 2 INHALT 2 Übersichtskarte 3 Inhalt, Einleitung und Impressum 4-7 Tipps, Nützliches, Interessantes vom und am Weg 8-9 1 Bad Windsheim-Herbolzheim (12 km, 3 Std. 15 Min. Gehzeit) 10-11 2 Herbolzheim-Bullenheim (14,2 km, 3 Std. 45 Min. Gehzeit) 12-13 3 Bullenheim-Iphofen (19,5 km, 5 Std. 15 Min. Gehzeit) 14-15 4 Iphofen-Abtswind (16,4 km, 4 Std. 15 Min. Gehzeit) 16-17 5 Abtswind-Ebrach (16,4 km, 4 Std. 15 Min. Gehzeit) 18-19 6 Ebrach-Michelau i. Stgw. (15,8 km, 4 Std. Gehzeit) 20-21 7 Michelau i. Stgw. -Eschenau (19 km, 5 Std. 15 Min. Gehzeit) 22-23 8 Eschenau-Eltmann (23,7 km, 6 Std. 15 Min. Gehzeit) 24-25 9 Eltmann-Bamberg (24,7 km, 7 Std. Gehzeit) 26 Zugang nach Gerolzhofen 27-29 Etappengliederung mit interessanten Höhepunkten am und in der Nähe des Weges 30-31 Pauschalangebote Wandermagazin-Pocketguide, aktualisierte Auflage, Dezember 2019 Chefredakteur: Thorsten Hoyer, Geschäftsführer: Ralph Wuttke [email protected] [email protected] Mitherausgeber: Steigerwald Tourismus e.V. Verlag, Redaktionsanschrift: Gesamtplanung: Dr. Konrad Lechner OutdoorWelten GmbH, und TV Steigerwald Theaterstr. 22, 53111 Bonn Tel. 0228/28 62 94-80, Fax -99 Wegescout: Dr. Konrad Lechner, [email protected] [email protected] www.outdoor-welten.de Titelbild: Dr. Konrad Lechner © OutdoorWelten GmbH, Bonn, 2019 Fotos: Sofern nicht anders gekennzeichnet: Nachdruck – auch auszugsweise – nur Dr. Konrad Lechner mit Genehmigung des Verlages und mit Quellenangaben statthaft. Haftungsaus- Steigerwald Tourismus/Mittelfr. schluss für Tourentipps: Für Änderungen Bocksbeutelstraße/F. -

Schulpsychologen Für Grund- Und Mittelschulen Schuljahr 2020/21

Schulpsychologen für Grund- und Mittelschulen Schuljahr 2020/21 Schulamtsbezirk Name Schule/ Dienststelle zuständig für: Erlöserschule Gangolfschule Gaustadt Hainschule Kaulbergschule Erlöser-Mittelschule Bamberg BerRin Luitpoldschule Neuerbstr. 20 Groeschke, Martinschule 96052 Bamberg Tanja Rupprechtschule Tel. 0951/9321600 Trimmbergschule Wunderburgschule Bamberg Stadt Kunigundenschule Montessorischule GS Domschule Domschule Bamberg GS GS Burgwindheim Lin Obere Karolinenstr. 4a GS Ebrach Habermeier, 96049 Bamberg GS Pommersfelden Elke Tel. 0951/95200811 GS Schönbrunn Fax 0951/95200817 GS/MS Schlüsselfeld GS Stegaurach GS/MS Hallstadt Hans-Schüller-Grundschule GS/MS Breitengüßbach Königshofstr. 3 GS/MS Oberhaid BerRin Hoch, 96103 Hallstadt GS/MS Zapfendorf Jutta Tel. 0951/9740117 GS Strullendorf + 0951/974010 GS Buttenheim Fax 0951/9740129 GS Hirschaid GS Sassanfahrt Hans-Schüller-Grundschule Königshofstr. 3 Bamberg-Landkreis SRin Müller, Heidelsteigschule 96103 Hallstadt Nadine Bamberg Tel. 0951/974010 Fax 0951/9740130 GS Memmelsdorf Mittelschule Scheßlitz MS Scheßlitz Mittlerer Weg 8 Lin Rudrof, GS Königsfeld 96110 Scheßlitz Carola GS/MS Litzendorf Tel. 09542/ 772343 GS Stadelhofen Fax 09542/ 921096 GS Heiligenstadt Grundschule Lin Priesendorf-Lisdorf GS Priesendorf Seidenath, Schindsgasse 10 GS/MS Bischberg Christine 96170 Priesendorf GS Viereth-Trunstadt Tel. 09549/442 Fax 09549/5139 Kilian-Grundschule-Scheßlitz GS Scheßlitz Ostlandstr. 1 Lin Fösel, GS/MS Baunach 96110 Scheßlitz Sandra GS Kemmern Tel. 09542/921215 GS Rattelsdorf -

Kreis Bamberg/Bayreuth Meisterschaft | D-Junioren | Kreisklasse | Kreis Bamberg/Bayreuth Liganummer: 316240 Saison: 16/17

Aktuelle Terminliste: U 13 (D-Jun.) KK Bamberg / Kreis Bamberg/Bayreuth Meisterschaft | D-Junioren | Kreisklasse | Kreis Bamberg/Bayreuth Liganummer: 316240 Saison: 16/17 Seite 1 von 5 Stand: Sonntag, 11.September 2016 Sp-Nr. Datum Anstoß Spielpaarung Ergeb. 1. Spieltag 1 13.09.16 18:00 FC Eintracht Bamberg 3 - JFG Giechburg 2 13.09.16 16:45 FSV Freienfels-Krögelstein - (SG) Kemmern Sportanlage Krögelstein, Platz 1,Krögelstein 85,96142 Hollfeld 3 03.10.16 17:00 JFG Leitenbachtal - JFG Rauhe Ebrach Frensdorf Sportanlage Weichendorf, Platz 1,Klosterstraße,96117 Weichendorf 4 13.09.16 18:00 TSV 1893 Burghaslach - JFG Maintal Oberhaid Sportanlage Burghaslach, Platz 2,Nürnbergerstr. 27,96152 Burghaslach 5 13.09.16 18:00 (SG) SpVgg Rattelsdorf - JFG Baunachtal Sportanlage Ebing, Platz 2,Ringstr. 3,96179 Ebing 6 13.09.16 18:00 JFG Regnitzgrund - (SG) Zapfendorf Sportanlage Erlach, Platz 1,An der Ebrach 15,96114 Erlach 2. Spieltag 7 17.09.16 13:00 JFG Baunachtal - TSV 1893 Burghaslach Sportanlage Baunach, Platz 1,Bahnhofstr. 12,96148 Baunach 8 17.09.16 10:30 JFG Maintal Oberhaid - JFG Leitenbachtal Sportanlage Dörfleins, Platz 2,Flurstr. 20,96103 Hallstadt 9 16.09.16 18:00 JFG Rauhe Ebrach Frensdorf - FSV Freienfels-Krögelstein Sportanlage Waizendorf, Platz 1,Am Waizendorfer Keller 2,96135 Waizendorf 10 16.09.16 18:45 (SG) Kemmern - JFG Regnitzgrund Sportanlage Breitengüßbach, Platz 2,Am Sportplatz,96149 Breitengüßbach 11 16.09.16 17:45 (SG) Zapfendorf - FC Eintracht Bamberg 3 Sportanlage Lauf, Platz 3,Mühlweg,96199 Lauf 12 16.09.16 17:45 JFG Giechburg - (SG) SpVgg Rattelsdorf Sportanlage Würgau,Fränkische-Schweiz-Str. -

Fürstbischöf Liche Tour

Fürstbischöfliche Tour Wichtige Informationen Radroutennetz Oberfranken Aktivregion Oberfranken Information/Verkehrsämter: Dreifrankenstein aus bietet sich ein Abstecher zur Bing- Alb-Hochfläche.Wir passier enKönigs - V orwortLiebe Radler, höhlean.HinterEber mannstadt biegen feld sowie Treunitz im durch seine felsi- TourismuszentraleFränkischeSchweiz, Geiselwind: Freizeitpark; Aschbach: St. Lauren- Oberfranken bewegt - Oberfranken bewegt sich - Oberfranken auf dem Weg zu einer wirindasäußerstmalerischeLeinleiter- genHängesehrmalerischenW iesenttal D-91320 Ebermannstadt, Tel. 09194-797779, tius Kirche; Schloss Wei§enstein : 1.4.-31.10 Di- Aktivregion! tal, dem wir auf einer ehemaligen Bahn- undgelangennacheinemlänger en www.fraenkische-schweiz.com So 10.00-17.00 Uhr; Bauernmuseum Frensdorf: Ich freue mich, Ihnen die erste Regionale Radr oute,die„FürstbischöflicheTour“,alseinevon trasse bis ins anmutige Heiligenstadt fol- WaldstücknachStadelhofen.AbGräfen- Tourist-Information Steigerwald, 1.4-31.10 Di-Fr 14.00-17.00 Uhr, So und Feiertag insgesamt sechs Radr outen in Ober frankenvorstellenzukönnen.DieRadtourbeginntund endet in der Stadt Bambergundführt durch die Landkreise Forchheim und Bamberg. Die Nach- gen. Wer noch Ener gien hat, kann zum häuslingfahren wir bergabüberBurgle- D-91443 Scheinfeld, Tel. 09162-124-24, 13.00-17.00 Uhr; Buttenheim: Brauereien zu barlandkreiseErlangen-HöchststadtundKitzingenwerden gestreift.Kulturschätzeder800-jäh- Schloss Greifenstein oberhalb des Ortes sau im Schweinbachtal. In diesem T al www.steigerwald-info.de