Ua2018 29.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ua2019 34.Pdf

2500-2902 № 3 (34) 2019 Ural-Altaic Studies Урало-алтайские исследования ISSN 2500-2902 ISBN 978-1-4632-0168-5 Ural-Altaic Studies Scientific Journal № 3 (34) 2019 Established in 2009 Published four times a year Moscow © Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, 2019 © Tomsk State University, 2019 ISSN 2500-2902 ISBN 978-1-4632-0168-5 Урало-алтайские исследования научный журнал № 3 (34) 2019 Основан в 2009 г. Выходит четыре раза в год Москва © Институт языкознания Российской академии наук, 2019 © Томский государственный университет, 2019 CONTENTS No 3 (34) 2019 Maria P. Bezenova, Natalja V. Kondratjeva. Some peculiarities of the Udmurt translation of “The law of the Lord” (1912): graphics, orthography, phonetics ...............................................................7 Anar A. Gadzhieva. Analysis of the vowel and consonant systems of the first Cyrillic books in Kazakh..............53 Karina O. Mischenkova. Reflections of the Proto-Evenki *s in the Evenki dialects in the late 17th century and the first half of the 18th century.....................................................................72 Irina A. Nevskaya, Aiiana A. Ozonova. Attempt of the questionnaire on the nominal sentences in the South-Siberian Turkic languages and the first results.........................................................................84 Iraida Ya. Selyutina, Nikolay S. Urtegeshev, Albina A. Dobrinina. Telengits consonants based on instrumental data .....................................................................................124 -

Computing a World Tree of Languages from Word Lists

From words to features to trees: Computing a world tree of languages from word lists Gerhard Jäger Tübingen University Heidelberg Institute for Theoretical Studies October 16, 2017 Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees HITS 1 / 45 Introduction Introduction Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees HITS 2 / 45 Introduction Language change and evolution The formation of dierent languages and of distinct species, and the proofs that both have been developed through a gradual process, are curiously parallel. [...] We nd in distinct languages striking homologies due to community of descent, and analogies due to a similar process of formation. The manner in which certain letters or sounds change when others change is very like correlated growth. [...] The frequent presence of rudiments, both in languages and in species, is still more remarkable. [...] Languages, like organic beings, can be classed in groups under groups; and they can be classed either naturally according to descent, or articially by other characters. Dominant languages and dialects spread widely, and lead to the gradual extinction of other tongues. (Darwin, The Descent of Man) Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees HITS 3 / 45 Introduction Language change and evolution Vater Unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name Onze Vader in de Hemel, laat Uw Naam geheiligd worden Our Father in heaven, hallowed be your name Fader Vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees HITS 4 / 45 Introduction Language change and evolution Gerhard Jäger -

The World Tree of Languages: How to Infer It from Data, and What It Is Good For

The world tree of languages: How to infer it from data, and what it is good for Gerhard Jäger Tübingen University Workshop Evolutionary Theory in the Humanities, Torun April 14, 2018 Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees Torun 1 / 42 Introduction Introduction Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees Torun 2 / 42 Introduction Language change and evolution “If we possessed a perfect pedigree of mankind, a genealogical arrangement of the races of man would afford the best classification of the various languages now spoken throughout the world; and if all extinct languages, and all intermediate and slowly changing dialects, had to be included, such an arrangement would, I think, be the only possible one. Yet it might be that some very ancient language had altered little, and had given rise to few new languages, whilst others (owing to the spreading and subsequent isolation and states of civilisation of the several races, descended from a common race) had altered much, and had given rise to many new languages and dialects. The various degrees of difference in the languages from the same stock, would have to be expressed by groups subordinate to groups; but the proper or even only possible arrangement would still be genealogical; and this would be strictly natural, as it would connect together all languages, extinct and modern, by the closest affinities, and would give the filiation and origin of each tongue.” (Darwin, The Origin of Species) Gerhard Jäger (Tübingen) Words to trees Torun 3 / 42 Introduction Language phylogeny Comparative method 1 -

The Phonology of Mongolian the PHONOLOGY of the WORLD's LANGUAGES General Editor: Jacques Durand

The Phonology of Mongolian THE PHONOLOGY OF THE WORLD'S LANGUAGES General editor: Jacques Durand Each volume in this series offers an extensive treatment of the phonology of one language within a modern theoretical perspective, and provides comprehensive references to recent and more classical studies of the language. Published in the series: The Phonology of Dutch Geert Booij The Phonology of Standard Chinese San Duanmu The Phonology of English Michael Hammond The Phonology of Norwegian Gjert Kristoffersen The Phonology of Portuguese Maria Helena Mateus and Ernesto d Andrade The Phonology and Morphology ofKimatuumbi David Odden The Lexical Phonology of Slovak Jerzy Rubach The Phonology of Hungarian Peter Siptar and Miklos Torkenczy The Phonology of Mongolian Jan-Olof Svantesson, Anna Tsendina, Anastasia Mukhanova Karlsson, and Vivan Franzen The Phonology of Armenian BertVaux The Phonology and Morphology of Arabic Janet C. E.Watson The Phonology of German Richard Wiese In preparation: The Phonology of Danish The Phonology of Spanish Hans Basb011 Iggy Roca The Phonology of Tamil The Phonology of Prathima Christdas Catalan The Phonology of Polish Max Wheeler Edmund Gussman THE PHONOLOGY OF MONGOLIAN Jan-Olof Svantesson, Anna Tsendina, Anastasia Mukhanova Karlsson, and Vivan Franzen OXFORD UNIVERSITY PRESS OXFORD UNIVERSITY PRESS Great Clarendon Street, Oxford 0x2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dares Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan South Korea Poland Portugal Singapore Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © J.-O. -

М О Н Г О Л О В Е Д Е Н И Е Монгол Судлал Mongolian Studies (Elista)

ISSN 2500-1523 (Print) М О Н Г О Л О В Е Д Е Н И Е Монгол судлал Mongolian Studies (Elista) Вып. 2 2019 МОНГОЛОВЕДЕНИЕ MONGOLIAN STUDIES (Монгол судлал) 2019. № 2 163 МОНГОЛОВЕДЕНИЕ (Монгол судлал) Выходит 4 раза в год Журнал «Монголоведение (Монгол судлал)» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер свидетельство ПИ №ФС77-77106 от 03.09.2019. ISSN 2500-1523 (Print) Журнал «Монголоведение (Монгол судлал)» — рецензируемый научный журнал открытого доступа, публикующий результаты комплексных исследова- ний по проблемам монголоведения в области исторических и филологических наук, посвященных истории и культуре монгольских народов и определяющих их уникальный социокультурный облик. Миссия журнала «Монголоведение (Монгол судлал)» — содействие разви- тию отечественного и зарубежного монголоведения; публикация оригинальных и переводных статей, обзоров по монголоведению и рецензий книг, сборников, материалов конференций, а также повышение уровня научных исследований и развитие международного научного сотрудничества в рамках актуальных про- блем монголоведения. Цель журнала заключается в формировании высокого уровня монголовед- ных научных исследований, опирающихся на современные научные подходы и максимально широкий круг доступных источников и полевых материалов, ос- мысление событий, явлений и процессов прошлого и современности. Журнал публикует статьи на русском, монгольском, калмыцком и англий- ском языках. Зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс -

Spring 2001 Editor: Robert M

ISSN 0160-8029 LIBRARY OF CONGRESS/WASHINGTON CATALOGING SERVICE BULLETIN LIBRARY SERVICES Number 92, Spring 2001 Editor: Robert M. Hiatt CONTENTS Page DESCRIPTIVE CATALOGING Library of Congress Rule Interpretations 2 Amendments 1999 to AACR2, 1998 Revision 20 Publication, etc., Area for “Palgrave” and “St. Martin’s Press” Books 20 ARCHIVAL MOVING IMAGE MATERIALS 21 SUBJECT CATALOGING Subdivision Simplification Progress 24 Changed or Cancelled Free-Floating Subdivisions 24 Subject Headings of Current Interest 24 Revised LC Subject Headings 25 Subject Headings Replaced by Name Headings 43 MARC Language Codes 43 ROMANIZATION Batak 45 Cherokee 47 Editorial postal address: Cataloging Policy and Support Office, Library Services, Library of Congress, Washington, D.C. 20540-4305 Editorial electronic mail address: [email protected] Editorial fax number: (202) 707-6629 Subscription address: Customer Support Team, Cataloging Distribution Service, Library of Congress, Washington, D.C. 20541-4912 Subscription electronic mail address: [email protected] Library of Congress Catalog Card Number: 78-51400 ISSN 0160-8029 Key title: Cataloging service bulletin Copyright ©2001 the Library of Congress, except within the U.S.A. DESCRIPTIVE CATALOGING LIBRARY OF CONGRESS RULE INTERPRETATIONS (LCRI) Cumulative index of LCRI to the Anglo-American Cataloguing Rules, second edition, 1998 revision, that have appeared in issues of Cataloging Service Bulletin. Any LCRI previously published but not listed below is no longer applicable and has been cancelled. Lines in the margins -

A Brief Overview of the Creation, Languages and Education of China's Minority People

A BRIEF OVERVIEW OF THE CREATION, LANGUAGES AND EDUCATION OF CHINA'S MINORITY PEOPLE Joseph Lemien Advised by Madeline Chu, Chinese Department A paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts at Kalamazoo College. 2010 For Madeline Chu, for providing me with much-needed, repeated and patient help, and for Meng Lili, for sparking my interest in China's minority peoples. Table of Contents Introduction to China's minzu 2 Government Policies and Goals 10 Difficulties in minzu schooling 16 Language Difficulties 24 Factors of shaoshu minzu resistance to assimilation 30 Conclusion 43 Appendix A: China's minzu 46 Bibliography 48 With China's rapid rise as a cultural and economic power over the past thirty years, and with the claim that the 21st century will be China's century, the People's Republic of China (PRC) has become an important consideration in the policies of world governments, international businesses and academic research. China is often seen as a cultural powerhouse, with Confucianism, an extensive dynastic history and a writing system at its core. Although it is acknowledged that minority peoples make up nearly 10% of China's population, their small percentage of the population belies the impact that these peoples have on the government policy of the PRC. In order to understand the importance which China's minority population has for government policy, it is essential to understand the political origin of the labels which minority groups are given by the state. When the Chinese Communist Party (CCP) undertook its minzu (literally: clan of people) identification project in the 1950s, it claimed to adhere to specific criteria. -

American Community Survey Language Code List

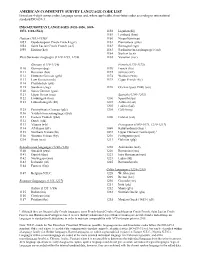

AMERICAN COMMUNITY SURVEY LANGUAGE CODE LIST Listed are 4-digit census codes, language names and, where applicable, three-letter codes according to international standard ISO 639-3. INDO-EUROPEAN LANGUAGES (1053-1056, 1069- 1073, 1110-1564) 1158 Ligurian (lij) 1159 Lombard (lmo) Haitian (1053-1056)1 1160 Neapolitan (nap) 1053 Guadeloupean Creole French (gcf) 1161 Piemontese (pms) 1054 Saint Lucian Creole French (acf) 1162 Romagnol (rgn) 1055 Haitian (hat) 1163 Sardinian (macrolanguage) (srd) 1164 Sicilian (scn) West Germanic languages (1110-1139, 1234) 1165 Venetian (vec) German (1110-1124) French (1170-1175) 1110 German (deu) 1170 French (fra) 1111 Bavarian (bar) 1172 Jèrriais (nrf) 1112 Hutterite German (geh) 1174 Walloon (wln) 1113 Low German (nds) 1175 Cajun French (frc) 1114 Plautdietsch (ptd) 1115 Swabian (swg) 1176 Occitan (post 1500) (oci) 1120 Swiss German (gsw) 1121 Upper Saxon (sxu) Spanish (1200-1205) 1122 Limburgish (lim) 1200 Spanish (spa) 1123 Luxembourgish (ltz) 1201 Asturian (ast) 1202 Ladino (lad) 1125 Pennsylvania German (pdc) 1205 Caló (rmq) 1130 Yiddish (macrolanguage) (yid) 1131 Eastern Yiddish (ydd) 1206 Catalan (cat) 1132 Dutch (nld) 1133 Vlaams (vls) Portuguese (1069-1073, 1210-1217) 1134 Afrikaans (afr) 1069 Kabuverdianu (kea) 1 1135 Northern Frisian (frr) 1072 Upper Guinea Crioulo (pov) 1 1136 Western Frisian (fry) 1210 Portuguese (por) 1234 Scots (sco) 1211 Galician (glg) Scandinavian languages (1140-1146) 1218 Aromanian (aen) 1140 Swedish (swe) 1220 Romanian (ron) 1141 Danish (dan) 1221 Istro Romanian (ruo) -

Shamanvol24 2016.Pdf

SHAMAN Articles in this volume are dedicated to Vilmos Voigt An outstanding scholar of religious studies, and a member of the Editorial Board of Shaman. Journal of the International Society for Academic Research on Shamanism on the occasion of his seventy-fifth birthday Part Two 1 a Babulal threatens the onlookers, unable to control the supernatural being which has possessed him. Photo: Diana Riboli, 199?Riboli, 199? Front and back covers show motives taken from Sámi shamans’s drums, from Ernst Manker’s Die lappische Zaubertrommel (Stockholm, 1938). Copyright © 2016 Molnar & Kelemen Oriental Publishers, Budapest Photographs © 2016 Ágnes Kerezsi, Attila Király (Hungarian National Museum, Budapest), Eric J. Montgomery, Nenevi, Shetland Museum & Archives (Lerwick), Dávid Somfai Kara Map © 2016 Béla Nagy All rights resereved. No part of this publicaton may be reproduced, in any form or by any means, elec- tronic, photocopying or otherwise, without permission in writing from the publishers. 1 b Babulal threatens the onlookers, unable to control the supernatural being which has possessed him. Photo: Diana Riboli, 199?Riboli, 199? ISSN 1216-7827 Printed in Hungary SHAMAN Volume 24 Numbers 1 & 2 Spring/Autumn 2016 Contents Articles The Self-Definition of a Community: Shaman Stories among the Nganasan of Northern Siberia virág dyekiss 5 Garbal: A Western Buryat Shaman Song györgy kara 19 Characteristics of the Surgut Khanty Shamans ágnes kerezsi 47 Shamanism and Voodoo in Togo: The Life and Acts of Sofo Bisi eric james montgomery 65 Matthias Alexander Castrén, Lars Levi Laestadius and Antal Reguly: Pioneers of Northern Ethnography juha pentikäinen 93 The Last Yugur Shaman from Sunan, Gansu (China) dávid somfai kara 113 Common Law Customary Land Rights as a Catalyst for the Resurgence of Orang Asli Shamanism in Peninsular Malaysia: Some Lessons from the Semai and Temiar Peoples yogeswaran subramaniam with juli edo 133 The Hunting of the Vétt: In Search of the Old Norse Shamanic Drum clive tolley 155 Review Article Studies on Turkic Mythology: New Sources firdaus g. -

List 1, Subject Headings Revised 1999-2001

LC SUBJECT HEADINGS REVISED AS PART OF THE PINYIN CONVERSION PROJECT LIST 1. SUBJECT HEADINGS REVISED 1999-2001 This is a comprehensive list of subject headings that were revised in 1999-2000 and on weekly lists 01-36 of 2001. Headings changed in 1999 were revised to replace conventional geographic name forms with pinyin forms. Headings changed in 2000-2001 were revised to replace Wade-Giles terms with pinyin forms or other terms that are more commonly used in English-language reference sources. For headings that were revised in both 1999 and 2000, their intermediate forms are given in parentheses following the basic listing. Cancelled Heading Replacement Heading 250 Mo t#o ch#e (Motorcycle) 250 Mo tuo che (Motorcycle) A-ch#ang language Achang language Ach#ang (Chinese people) Achang (Asian people) Ai-lao Mountains (China) Ailao Mountains (China) Ai-lao shan tzu jan pao hu ch#ü Ailaoshan Ziran Baohuqu (China) (China) ArchitectureCChinaCT#ang-Five ArchitectureCChinaCTang-Five dynasties, 618-960 dynasties, 618-960 ArchitectureCChinaCSung-Yüan ArchitectureCChinaCSong-Yuan dynasties, 960-1368 dynasties, 960-1368 ArchitectureCChinaCMing-Ch#ing ArchitectureCChinaCMing-Qing dynasties, 1368-1912 dynasties, 1368-1912 Architecture, Tung Architecture, Dong Art, ChineseCCh#in-Han Art, ChineseCQin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. dynasties, 221 B.C.-220 A.D. Art, ChineseCT#ang-Five dynasties, Art, ChineseCTang-Five dynasties, 618-960 618-960 Art, ChineseCSung-Yüan dynasties Art, ChineseBSong-Yuan dynasties, 960-1368 960-1368 Art, ChineseCMing-Ch#ing dynasties Art, ChineseCMing-Qing dynasties, 1368-1912 1368-1912 Art objects, ChineseCCh#in-Han Art objects, ChineseCQin-Han dynasties, 221 B.C.-220 A.D. -

October 2015

October 2015 "This Month in Mongolian Studies" is a monthly listing In this Issue: of selected academic activities and resources related to Mongolia. This list is based on information the ACMS Sponsored Programs and ACMS has received and is presented as a service to its Events members. If you would like to submit information to be Calls for Papers, Conferences, and included in next month's issue please contact the Workshops ACMS at [email protected] and/or the editor, Marissa Smith, at [email protected]. Position Openings This publication is supported in part by Research Fellowships, memberships. Please consider becoming a member of Scholarships and Grants the ACMS, or renewing your membership by visiting Other News and Events our website at mongoliacenter.org/join. Thank you! Recent Publications ACMS Sponsored Programs and Events Speaker Series Events Calls for Papers, Conferences, and Workshops CESS Award for Best Graduate Student Paper. This award gives special recognition to a paper written by a current graduate student and presented at the CESS Annual Conference. The winner of the prize will receive $500 on attendance of the CESS Annual Conference, will be honored at the conference, and will be offered the opportunity to publish the paper in Central Asian Survey. The prize is awarded only to a conference presenter, and will only be given if papers are of sufficient quality to merit the award. Any graduate student enrolled in a program toward a degree beyond the B.A. or first university diploma is eligible. The applicant must be registered as a student during the semester that the conference takes place. -

The Social Demography of the Muslim Population of China

The Muslim Minority Nationalities of China: Toward Separatism or Assimilation? 1 Dudley L. Poston, Jr.* Wadha Saeed Khamis Alnuaimi** Li Zhang*** *Department of Sociology, Texas A&M University, College Station, Texas 77843 **Department of Sociology, University of the United Arab Emirates, Dubai, UAE *** Wilder School of Government, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284 1 We thank Saeed Abdulla, Xi Chen, Yu-ting Chang, Xiangming Chen, Zeng-yin Chen, Xiaodan Deng, Samia El-Badry, Eric Fong, Dru Gladney, Baochang Gu, Zai Liang, Jasmine Lin, Nan Lin, Dongxiao Liu, Hua Luo, Michael Mao, Bob Perry, Yung-mei Tsai, Colin Wang, Xing Wei, and Yu Xie for help in organizing and developing the data presented in this paper and/or for their advice and comments on earlier versions of this article. 1 Introduction Islam is the world’s second largest monotheistic religion, and its adherents are known as Muslims. In 2008 the number of Muslims in the world was estimated to be 1.4 billion (up from 1.2 billion in 2000 [Barrett et al., 2001]). In 2008 the Muslims were second in size only to the 2.2 billion Christians, the world’s largest monotheistic religion (Central Intelligence Agency, 2008). There is a major division among Muslims between Sunnis and Shi'ites, that dates back to a debate several decades after the death of Mohammad about who should have succeeded him as the spiritual leader. The Sunnis held that any able and righteous Muslim with majority support should be permitted to be the leader, and they cited Mohammad's companions’ unanimous agreement about his successor to support this claim.