Contenido Análisis Y Perspectivas Urbano-Regionales

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

¿El Almirante Gabriel Arango Bacci

ISSN2011-7698 PERIÓDICO NIT: 900230208-6 ELSOL Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17 Las cosas como son www.periodicoelsol.net Cuernos entrelazados ¿El almirante Gabriel Arango Bacci: crucificado por amoríos y por viejas cuentas de cuartel? en demanda de divorcio de Ingrid Betancourt con el publicista cartagenero Juan Carlos Lecompte La homeopatía y el insomnio Es una de las enfermedades del BAJO EL SOL DE HOY sueño más comunes, aunque ge- neralmente se concibe el insom- Yuri Leveratto hace nio únicamente como la forma para iniciar el sueño, lo cierto es la expedición de que la dificultad para dormir pue- El Sol a las pirámides de tomar varias formas. de Pantiacolla en Madre de Dios, Perú Poesias Semillas de Juan Carlos damasco para Céspedes curar el cancer definitivamente (Siddartha) EDITORIALES 2 Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17 EDITORIAL El mundo en que vivimos Colombia se está volviendo invivible e inviable. El país sumido en el desempleo y el subempleo, caracterizado por una nube de mototaxistas que se están quedando sin clientes en una feroz competencia en que muchos mue- Don Vicenzo en prensa ren, otros quedan lisiados y otros se quedan sin ingre- Esto de los italianos y su descendencia ha- sos. Todo en medio de un gobierno que miente y miente ciendo historia en el Caribe colombiano es porque no tiene gente capaz a su interior para poner en cosa seria. Prueba de ello es la posesión de El Personaje marcha las promesas fallidas del jefe de gobierno en sus Don Vicenzo, Vicente Arcieri, como jefe de dos campañas electorales ni sabe cómo hacerlo o sabien- prensa de la Alcaldía Distrital, reemplazan- do no toca los intereses profundos de los acaparadores do a la bella e inteligente Mercedes Posada y usufructuadores del poder económico y político y que Meola, cuya salida lamentamos en su opor- desconocen que el presente y el futuro del capitalismo tunidad. -

Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ

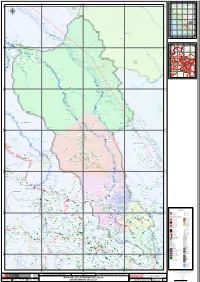

81° W 78° W 75° W 72° W 69° W 800000 820000 840000 ° ° 0 0 R 0 í 0 o 0 C 0 COLOMBIA a 0 l 0 l a n 0 0 ECUADOR Victoria g a 2 2 6 Sacramento Santuario 6 8 8 S S 560 Nacional ° ° Esmeralda Megantoni 3 3 TUMBES LORETO PIURA AMAZONAS S S ° ° R 6 LAMBAYEQUECAJAMARCA BRASIL 6 ío 565 M a µ e SAN MARTIN Quellouno st ró Trabajos n LA LIBERTAD Rosario S S Bellavista ° ° 9 ANCASH 9 HUANUCO UCAYALI 570 PASCO R Mesapata 1 ío P CUSCO a u c Monte Cirialo a Ocampo r JUNIN ta S S m CALLAOLIMA ° b ° o MADRE DE DIOS 2 2 1 Rí CUSCO 1 Paimanayoc o M ae strón HUANCAVELICA OCÉANO PACÍFICO Chaupimayo AYACUCHOAPURIMAC 575 ICA PUNO S S Mapitonoa ° ° Chaupichullo Lacco 1 5 5 Qosqopata Quellomayo 1 1 Emp. CU-104. Mameria AREQUIPA Llactapata MOQUEGUA Huaynapata Emp. CU-104. Miraflores MANU Alto Serpiyoc. BOLIVIA S S TACNA Cristo Salvador Achupallayoc ° Emp. CU-698 ° Larco 580 8 8 Emp. CU-104. 1 1 Quesquento Alto. Yanamayo CU Limonpata CU «¬701 81° W 78° W 75° W 72° W 69° W CU Campanayoc Alto Emp. CU-698 Chunchusmayo Ichiminea «¬695 Kcarun 693 Antimayo «¬ Dos De Mayo Santa Rosa Serpiyoc Cerpiyoc Serpiyoc Alto Mision Huaycco Martinesniyoc San Jose de Sirphiyoc Emp. CU-694 (Serpiyoc) CU Emp. CU-696 CU Cosireni Paititi Quimsacocha Emp. CU-105 (Chancamayo) 694 Limonpata Santa C¬ruz 698 Emp. CU-104 585 R « R ¬ « Emp. CU-104 (Lechemayo). í ío CU o U Ur ru ub 697 Emp. -

Identificacion De Las Condiciones De Riesgos De Desastres Y Vulnerabilidad Al Cambio Climatico De La Region Cusco

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO DE LA REGION CUSCO RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio comprende la elaboración y descripción de una serie de pautas técnicas y actividades capaz de cumplir con los objetivos principales de la consultoría que es la Identificación de las condiciones de Riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático de la Región Cusco, para tal efecto se realizaron las consultas de bibliografías y estudios ya realizados a fin de extraer la información necesaria que sirvió de soporte y base en la sustentación, como por ejemplo la Zonificación económica y ecológica, ZEE de la Región Cusco. Para lograr los objetivos se cumplieron las pautas técnicas trazadas desde un inicio, siendo 7 pautas en total, cada una de ellas desarrolladas desde su enfoque lógico, dando como resultado la generación de posibles escenarios de riesgo en la región. La Caracterización del entorno geográfico comprendió una serie de actividades que permitieron conocer el territorio desde un enfoque general, como saber cómo está dividido política y administrativamente la region, la cantidad de habitantes con los que cuenta la Región Cusco según censo del año 2007 y estimación al año 2015 ver la tasa de crecimiento, así como se especializaba y articulaba la región con otras regiones, determinando además los principales núcleos urbanos conociendo también las principales características físicas, climáticas, biológicas y socioeconómicas. Uno de los grandes productos del estudio es la determinación -

AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones Entre Las Sociedades Amazónicas Y Andinas Entre Los Siglos XV Y XVII

AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII F. M. Renard Casevitz - Th. Saignes y A. C. Taylor Traducido por: Juan Carrera Colin Revisado por: Gonzalo Flores y Olinda Celestino Este libro es el Segundo que Ed. ABYA-YALA, publica en Coedición con el Instituto de Estudios Andinos Corresponde al Tomo XXXI de la Colección Travaux de l’IFEA 1ra. edición en francés: L’Inca, l’Espagnol, et les Sauvages. Editions Rechercher sur les Civilisations Paris 1986, “Sinthése” nº 21 1ra. edición en español: Coedición 1988 • Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) Casilla 278 - Lima 18. PERÚ 1ra. Edición en Ediciones Abya-Yala dos tomos 2da. Edición Ediciones Abya-Yala en español: Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson Casilla 17-12-719 Telfs.: 2562-633 / 2506-267 Fax: 2506-255 / 2506-267 E-mail: [email protected] Quito-Ecuador ISBN: 9978-04-259-8 INDICE Prefacio.......................................................................................................................................... 9 LOS PIEDEMONTES ORIENTALES DE LOS ANDES CENTRALES Y MERIDIONALES: DESDE LOS PATAGUA HASTA LOS CHIRIGUANO PARTE 1 Los horizontes andinos y amazónicos Introducción .................................................................................................................................. 17 Capítulo I La herencia ................................................................................................................................... -

Cusco Proyecto De Investigación Arqueológica

2 INSTITUTO INKARI – CUSCO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA (CON EXCAVACIÓN) CON POSIBLE EXHUMACIÓN DE MATERIAL FUNERARIO DE ALTO RANGO APERTURA DE VANO DE ACCESO TAPIADO DEL RECINTO 02, SECTOR II, SUB SECTOR E, UNIDAD 03 DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDADELA INCA DE MACHU PICCHU Cusco, 1ro de Julio del 20124 3 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I I. FINES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA . 1.1.0. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN, ÁREA O LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, INDICANDO LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA. 1.1.1. UBICACIÓN. 1.1.2. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO. 1.2.0 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO Y DE LOS MONUMENTOS. 1.3.0. INDICACIÓN DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA. 1.4.0. INDICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN CON LA MAYOR PRECISIÓN POSIBLE. 1.5.0. MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO, PLANO GENERAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. 1.6.0. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA (CON EXCAVACIÓN). 1.7.0. SITIOS FUNERARIOS DE LACCO – YAVERO Y OTROS SECTORES DE MACHU PICCHU COMO REFERENCIALES ARQUEOLÓGICOS A ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS CON EXCAVACIÓN. 1.8.0. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSERTA LA TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 1.9.0. HIPÓTESIS DE TRABAJO. CAPÍTULO II 2. ANTECEDENTES 2.1.0. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 2.2.0. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS. 2.3.0. ANTECEDENTES DOCUMENTALES. CAPÍTULO III 3. PLAN DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL GABINETE. 4 3.1.0. RELACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE INCLUYENDO SU GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LA FUNCIÓN DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO. -

Amazonia Peruana N 31

Amazonía Peruana AMAZONÍA PERUANA 31 ISSN 0252-886X Diciembre 2008 Arqueología CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA 3 Amazonía Peruana CONSEJO EDITORIAL Jaime Regan Antropólogo. Presidente del Consejo Editorial CAAAP Luisa Elvira Belaunde Antropóloga. University of St. Andrews Jean-Pierre Chaumeil Antropólogo. EREA-CNRS Adda Chuecas Abogada. CAAAP Bartholomew Dean Antropólogo. University of Kansas - UNMSM Óscar Espinosa Antropólogo. PUCP-UARM María Heise Antropóloga. Red de Educación Bilingüe Gustavo Solís Lingüista. UNMSM Ulises J. Zevallos Literato. Ohio State University COLABORADORES Angel Corbera Lingüista (Brasil) Jean-Pierre Goulard Antropólogo (Francia) COORDINADORES DE ESTE VOLUMEN Daniel Morales Chocano Ana Mujica Baquerizo SUPERVISIÓN EDITORIAL Manuel Cornejo Chaparro © CAAAP Av. González Prada 626, Magdalena Lima-Perú Dirección Postal: Apartado 14-0166, Lima 14-Perú Fax: 463-8846. Teléfono: 461-5223 / 460-0763 E-mail: [email protected] www.caaap.org.pe Amazonía Peruana está catalogada en el International Current Awarenes Services. El material selecionado está indexado en la International Bibliography of the Social Sciences Todos los derechos reservados El CAAAP no necesariamente comparte conceptos, ideas y opiniones vertidas en los artículos publicados en Amazonía Peruana 4 Amazonía Peruana ÍNDICE INTRODUCCIÓN Daniel Morales Chocano TEMÁTICA Suposiciones de grandes y densas poblaciones prehistóricas en la Amazonía, 00 evaluadas a partir de las evidencias arqueológicas, etnográficas y ecológicas. Betty J. Meggers La presencia y ocaso de los cacicazgos tupíes de la cuenca del Alto Amazonas en los siglos XVI y XVII James Regan Panorama de la arqueología amazónica del Ecuador. Primera aproximación. 00 A. Jorge Arellano López Arqueología Amazónica: Antiguas interacciones de las sociedades humanas y naturaleza. -

Ugel Paucartambo

-71 .91 -71 .68 -71 .46 -71 .23 2 0 e 0 1 1 a v 0 t li 0 0 0 e i 0 a o iv h 0 0 1000 c il 0 p h S 100 i 6 n S 10 0 io h a o 0 0 i 0 l R c 0 R 0 B 0 n o 1 I i 2 R 0 . 0 0 a d o Q im h s 6 u 0 ipiñi 0 M R FITZCARRALD Piñ i io io o R S 6 Q R yo 0 e 0 d r a 0 j m a a a 60 0 0 6 l 0 n . i 00 a Y S 3 a. 60 Qd 0 h i 6 Ce n 00 3 rro t 0 u 00 Men d y ozay oc o a ic h C o r a Qda. Tepar p ") o Ch e ic T o Nueva Mansilla l o i ú 625436 z Rio Unchusmayo R A Rio io P o R iñ c ip i iñ h i C Cerro I chuni ia 40 r o 0 r 0 a Q 0 c 60 a un d p Mansilla Rio Y a R e 238637 . T a. Mansilla i d C o Q o i P i ") 000 r iñ 4 i R oc a ip l l 0 y o i ru ñ 0 Ú hu z Qda. C i 6 6 0 0 A 0 0 6 o í R 0 C 0 6 e r Cabo De Hor r Qda. -

Analisis De La Situacion De Salud Provincia De Paucartambo

ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD PROVINCIA DE PAUCARTAMBO cusco- peru 2015 Documento de Investigación Operativa de Análisis de Situación de Salud de la provincia de Paucartambo, al mes y año 2015, dirigido a quienes están encargados de tomar decisiones. INVESTIGACIÓN OPERATIVA Investigador principal Lic. Luz Marina Florez Mamani Responsable de la Unidad de ASIS e Epidemiologia Micro Red Paucartambo - Cusco Investigador asociada Lic. Enf. Luz Marina Bernable Villasante RESPONSABLES DE EPIDEMIOLOGÍA DE RED SUR-CUSCO Equipo de apoyo técnico Lic. Rosa maria alvarez valencia JEFE DE LA MICRO RED PAUCARTAMBO Osbt. Brenda Sarango Mendives Tec. Bianca Maria Zegarra Rondan ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD PROVINCIA DE PAUCARTAMBO 2015 INTRODUCCION El Análisis de la Situación de Salud es una herramienta fundamental para la planificación y gestión de los servicios de salud, para la priorización de los principales problemas, así como para la definición de estrategias interinstitucionales que vulneren estos daños priorizados. Una de las utilidades más importantes de la epidemiología es proveer las evidencias en el proceso de toma de decisiones relativas en la organización y la gestión de los servicios de salud que se dará en la medida en que los servicios tengan como objetivo final atender las verdaderas necesidades de una población, siendo la epidemiología la gestión socios y aliados estratégicos. Las decisiones relativas a la asignación de recursos, a la definición de las prioridades y a los objetivos que los servicios quieren lograr no pueden tomarse sin una base de información que permita conocer los problemas y su distribución en la población objetivo. El análisis de la situación de salud de la provincia , constituye un elemento básico para adecuar la entrega de servicios a las necesidades de salud de las comunidades, por lo tanto es un referente esencial en la elaboración y priorización de proyectos de intervención y de inversión, así como las mejoras de funcionamiento del sistema. -

Amazonía Viajeros, Turistas Y Poblaciones Indígenas

AMAZONÍA VIAJEROS, TURISTAS Y POBLACIONES INDÍGENAS José María Valcuende del Río [coordinador] Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Colección PASOS edita, nº 6 José María Valcuende del Río [Coord.] Amazonía Viajeros, turistas y poblaciones indígenas Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Colección PASOS edita, nº 6 www.pasosonline.org Amazonía. Viajeros, turistas y poblaciones indígenas Amazonía. Viajeros, turistas y poblaciones indígenas / José María Val- cuende del Río (coord.) . — El Sauzal (Tenerife. España) : ACA , PASOS, RTPC, 2012. — 356 p. 1. Amazonía – Turismo 2. Turismo – Aspectos sociales – Amazonía 3. Indios de América – Amazonía 4. Turismo social – Amazonía I. Valcuende del Río, José María II. Título III. ACA – PASOS, Revista de Turismo y Patri- monio Cultural IV. Colección PASOS Edita 379.85(873.1) © Los autores. © Fotografía de la cubierta: José Luis Fernández Sánchez. © Fotografía de contracubierta: Archivo de Jean Pierre Chaumeil. © Diseño de cubierta: Diego Torres Arriaza. Edita: Asociación Canaria de Antropología PASOS, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural P.O. Box 33.38360 · El Sauzal Tenerife (España) Depósito Legal: TF-556-2012 ISBN: 978-84-88429-17-9 © 2012 PASOS. REVISTA DE TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL. www.pasosonline.org email:[email protected] A Cleto Batista Barbosa, profesor de la Universidad Federal do Acre (Rio Branco/Brasil), con el que compartimos una misma pasión: la Amazonía. Queda en nuestro recuerdo su obra, su sensibilidad, los caminos que recorrimos juntos en los pueblecitos fronterizos de Assis Brasil, Iñapari y Bolpebra, los atardeceres junto al Río Acre en su querida ciudad de Rio Branco, y una generosidad que sigue construyendo amistad, pensamiento y vida más allá de la muerte. -

Instituto Inkari - Cusco

INSTITUTO INKARI - CUSCO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA (CON EXCAVACIÓN) CON POSIBLE EXHUMACIÓN DE MATERIAL FUNERARIO DE ALTO RANGO APERTURA DE VANO DE ACCESO TAPIADO DEL RECINTO 02, SECTOR II, SUB SECTOR E, UNIDAD 03, DEL SECTOR URBANO DE LA CIUDADELA INKA DE MACHU PICCHU PROYECTO PRESENTADO ANTE EL MINISTERIO DE CULTURA LIMA EL 07 DE JUNIO DEL 2013 CARGO DEL MINISTERIO 2 3 4 5 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I I. FINES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA . 1.1.0. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN, ÁREA O LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, INDICANDO LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA. 1.1.1. UBICACIÓN. 1.1.2. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO. 1.2.0 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO Y DE LOS MONUMENTOS. 1.3.0. INDICACIÓN DE LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA. 1.4.0. INDICACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN CON LA MAYOR PRECISIÓN POSIBLE. 1.5.0. MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO, PLANO GENERAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. 1.6.0. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA (CON EXCAVACIÓN). 1.7.0. SITIOS FUNERARIOS DE LACCO – YAVERO Y OTROS SECTORES DE MACHU PICCHU COMO REFERENCIALES ARQUEOLÓGICOS A ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS CON EXCAVACIÓN. 1.8.0. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSERTA LA TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 1.9.0. HIPÓTESIS DE TRABAJO. CAPÍTULO II 2. ANTECEDENTES 2.1.0. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 2.2.0. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS. 2.3.0. ANTECEDENTES DOCUMENTALES. 6 CAPÍTULO III 3. PLAN DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL GABINETE. -

Las Etnias Amazónicas Del Departamento Del Cusco

LAS ETNIAS AMAZÓNICAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO Las etnias amazónicas del departamento del Cusco Department of Cusco Amazonian Ethnic Groups Alfredo Ugarte Vega Centeno* http://dx.doi.org/10.21503/lex.v11i11.15 * Antropólogo, experto en Pueblos Indígenas. Trabajó en el Convenio Perú- Holanda (Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones), Instituto de Manejo del Agua y del Medio Ambiente (IMA), Pro Naturaleza (Parque Nacional del Manu), Pro Naturaleza (Parque Nacional Babuaja Sonene), Pro Naturaleza (Camisea), Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA). Entre las consultorías que ha realizado está la Formulación del IMA (Nederland Economist Institute NEI), Plan de Monitoreo Ambiental Comunitario PMAC en Camisea – Domus Pro Naturaleza, Protección del Bajo Urubamba ( INRENA), Plan Maestro de la Reserva Comunal Machigüenga (SERNAMP) y Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu (SERNAMP). Lex LEX N° 11 - AÑO XI - 2013 - I / ISSN 1991 - 1734 351 LEX FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA Paisajes del inconsciente III. (1990) 352 LEX N° 11 - AÑO XI - 2013 - I / ISSN 1991 - 1734 LAS ETNIAS AMAZÓNICAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO RESUMEN Mi interés al escribir sobre las comunidades nativas del departamento del Cusco fue netamente académico. Contribuir desde la antropología al conocimiento de su realidad y mostrar al Cusco no solo como un departamento andino sino también amazónico era importante para resolver su problemática, porque lo andino tiene un peso histórico bastante grande al haber sido Cusco capital del Imperio Inca, proyecto que abarcó casi todo el continente sudamericano y ser en la actualidad el único proyecto que permitió tener a nuestra querida tierra en una dimensión continental.