Loin De La Bastille

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

L'œuvre À L'affiche

37 affiche xp 2/06/05 10:13 Page 120 L'œuvre à l'affiche Recherches: Elisabetta Soldini avec la contribution de César Arturo Dillon, Georges Farret Calendrier des premières représentations du Barbier de Séville d’après A. Loewenberg, Annals of Opera 1597-1940, Londres 1978 et Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, éd. C. Dahlhaus et S. Döhring, 1991 Le signe [▼] renvoie aux tableaux des pages suivantes. Sauf indication contraire signalée entre parenthèses, l’œuvre a été chantée en italien: [Ang] anglais, [All] allemand, [Bulg] bulgare, [Cro] croate, [Dan] danois, [Esp] espagnol, [Est] estonien, [Finn] finnois, [Flam] flamand, [Fr] français, [Héb] hébreu, [Hong] hongrois, [Lett] letton, [Lit] Lituanien, [Née] néerlandais, [Nor] norvégien, [Pol] polonais, [Rou] roumain, [Ru] russe, [Serb] serbe, [Slov] slovène, [Sué] suédois, [Tch] tchèque CRÉATION: 20 février 1816, Rome, Teatro Argentina. [▼] 1869: décembre, Le Caire. 1871: 3 novembre, Paris, Athénée. 1818: 10 mars, Londres, Her Majesty’s Theatre. - 16 juillet, Barcelone. - 1874: 29 septembre, Helsinki. [Finn] - 2 décembre, Zagreb. [Cro] 13 octobre, Londres, Covent Garden. [Ang] 1875: Le Cap. 1819: 1er janvier, Munich. - Carnaval, Lisbonne. - 3 mai, New York [Ang] - 1876: Tiflis. - Kiev. [Ru] 27 mai, Graz. [All] - 28 septembre, Vienne, Theater auf der Wieden. [All] - 1883: 23 novembre, New York, Metropolitan. 26 octobre, Paris, Théâtre-Italien. 1884: 8 novembre, Paris, Opéra-Comique. 1820: 6 septembre, Milan, Teatro alla Scala. - 29 septembre, Prague. [All] - 1905 : Ljubljana. [Slov] 3 octobre, Braunschweig. [All] - 16 décembre, Vienne, Kärntnertor- 1913 : 3 mai, Christiania (Oslo). [Norv] Theater. [All] - 18 décembre, Brünn. [All] 1918 : Shanghai. [Ru] 1821: 25 août, Madrid. - 31 août, Odessa. - 19 septembre, Lyon. -

La Création Du Festival D'aix En Provence

] <[email protected]> ] <[email protected]> ALLE W [Frédéric Van de de Van [Frédéric Gabriel TAMISIER Dussurget La création 1948 Graphisme : Atelier Jean-Luc Jean-Luc : Atelier Graphisme Portrait de Gabriel DUSSURGET, du festival d’Aix par le peintre et décorateur CASSANDRE (A. M. Mouron, dit) Huile sur toile, 62 x 52 cm © Coll. Kathleen Fonmarty-Dussurget en Provence exposition du 18 juin au 4 septembre Musée du palais de l’Archevêché Association Gabriel Dussurget [musée des tapisseries] 2016 320 ter, chemin de la Gravesonne Place des Martyrs de la Résistance En partenariat Campagne Bellevue, avec 13100 Aix-en-Provence AIX-EN-PROVENCE Édito du Maire On a peine aujourd’hui à se représenter ce que la création d’un festival d’opéra dans une ville provinciale surnommée « la belle endormie », et au sortir d’une guerre qui laissait un pays exangue, avait de novateur. 1953 : Gabriel DUSSURGET, entouré de quelques artistes dans les rues d’Aix : Marcello CORTIS, Teresa STICH-RANDALL, Graziella SCIUTTI & Renato CAPECCHI © Photographie Henry Ely-Aix Gabriel Dussurget a su fédérer les énergies autour d’un projet qui paraissait fou à ses contemporains. L’exposition du Musée du Palais de l’Archevêché, qui a vu naître cette institution, montre qu’il a insufflé à Aix, comme à l’Opéra de Paris, une modernité et des Au même titre que Jean Vilar pour Avignon, Gabriel Dussurget de Fauré, à l’auditorium Campra, lors de la remise des Prix principes toujours d’actualité, entouré d’une équipe dont l’enthousiasme et le talent ont très fait partie de ces mythes fondateurs qui ont ancré une culture Gabriel Dussurget 2016. -

L'opéra Comique

Forumopera.com le magazine de l’opéra et du monde lyrique un dossier dirigé par Bruno Peeters L’Opéra Comique défense et illustration 1 Forumopera.com le magazine de l’opéra et du monde lyrique Sommaire Opéra Comique, défense et illustration Par Bruno Peeters Page 3 Naissance d’un Genre Par Catherine Scholler Page 5 L’Opéra Comique à l’Hôtel de Bourgogne Par Catherine Scholler Page 8 Adolphe Adam Par Geoffroy Bertrand Page 18 Où l’on parle de la Dame Blanche Par Catherine Scholler Page 27 Daniel François Esprit Auber Par Bruno Peeters Page 31 2 Forumopera.com le magazine de l’opéra et du monde lyrique Opéra Comique, défense et illustration Par Bruno Peeters C'est à dessein que je reprends ce titre, qui introduisait le numéro spécial consacré à l'Opéra-Comique par la célèbre Revue Musicale de... novembre 1933. Henry Prunières, directeur de la revue et signataire de cette introduction, y stigmatisait le mépris qu'engendrait la notion d'opéra-comique parmi un public wagnérien, debussyste ou stravinskien. Où en sommes-nous, 70 ans plus tard ? Comme ce numéro vénérable, le dossier que vous allez lire se propose de faire le tour du genre, de son éclosion au XVIIIe siècle à son déclin fin du siècle suivant, et en tournant les projecteurs sur les acteurs principaux : Grétry, Boieldieu, Hérold, Adam et Auber. Qu'est-ce que l'opéra-comique ? Né des vaudevilles donnés sur les tréteaux des foires parisiennes, il devint "comédie mêlée d'ariettes", définissant ainsi immédiatement sa singularité formelle, à savoir l'alternance du parlé et du chanté. -

![The Trains Which Left) C (Lyric by Vangelis Goufas [Vah-GAY-Liss GOO-Fahss] Set to Music by Stavros Xarhakos [STAHV-Russ Ksar-HAH-Kuss]](https://docslib.b-cdn.net/cover/3015/the-trains-which-left-c-lyric-by-vangelis-goufas-vah-gay-liss-goo-fahss-set-to-music-by-stavros-xarhakos-stahv-russ-ksar-hah-kuss-3163015.webp)

The Trains Which Left) C (Lyric by Vangelis Goufas [Vah-GAY-Liss GOO-Fahss] Set to Music by Stavros Xarhakos [STAHV-Russ Ksar-HAH-Kuss]

Ta trena pou figan C Ta tréna pou figan C tah TRAY-nah poo FEE-gahn C (The Trains Which Left) C (lyric by Vangelis Goufas [vah-GAY-liss GOO-fahss] set to music by Stavros Xarhakos [STAHV-russ ksar-HAH-kuss]) Tabachnik C Michel Tabachnik C mih-HELL tah-BAHCH-nyick Tabakov C Mikhail Tabakov C mee-kahEEL tah-bah-KAWF Tabard inn C At the Tabard Inn C (At the) TA-burd (Inn) C (overture by George Dyson [JAW-urj D¦-sunn]) Tabarro C Il tabarro C eel tah-BAR-ro C (The Cloak) C (an opera, with music by Giacomo Puccini [JAH-ko-mo poo-CHEE-nee]; libretto by Giuseppe Adami [joo-ZAYP-pay ah-DAH- mee] after Didier Gold [dee-deeay gawld]) Taberna C In taberna C inn tuh-BAYR-nuh C (In the tavern) C (a group of poems from the 13th-century manuscript Carmina Burana [kar-MEE-nah boo-RAH-nah] set to music by Carl Orff [KARL AWRF]) Tabernera del puerto C La tabernera del puerto C lah tah-vehr-NAY-rah dell pooEHR-toh C (an opera, with music by Pablo Sorozábal [PAH-vlo so-ro-THAH-vahl]; libretto by Romero [ro- MAY-ro] and Fernández Shaw [fehr-NAHN-dehth SHAW]) Tableaux de statistiques C tah-blo duh stah-teess-teek C (Statistical tables) C (an excerpt from the suite Souvenirs de l’exposition [sôô-v’neer duh luckss-paw-zee-seeaw6] — Remembrances of the Exposition — by Federico Mompou [feh-theh-REE-ko mawm-POOO]) Tabor C TAY-bur Tabourin C tah-bôô-reh6 C (small drum) Tabourot C Jehan Tabourot C zhehah6 tah-bôô-ro Tabuteau C Marcel Tabuteau C mar-sell tah-bü-toh Tacchinardi C Nicola Tacchinardi C nee-KO-lah tahk-kee-NAR-dee C (the first name is also spelled Niccolò -

JULES MASSENET – His Life and Works by Nick Fuller I

JULES MASSENET – His Life and Works By Nick Fuller I. Introduction Jules Massenet’s operas made him one of the most popular composers of the late nineteenth century, his works performed throughout Europe, the Americas and North Africa. After World War I, he was seen as old- fashioned, and nearly all of his operas, apart from Werther and Manon , vanished from the mainstream repertoire. The opera-going public still know Massenet best for Manon , Werther , and the Méditation from Thaïs , but to believe, as The Grove Dictionary of Opera wrote in 1954, that ‘to have heard Manon is to have heard all of him’ is to do the composer a gross disservice. Massenet wrote twenty-seven operas, many of which are at least as good as Manon and Werther . Nearly all are theatrically effective, boast beautiful music and display insightful characterisation and an instinct for dramatic and psychological truth. In recent decades, Massenet’s work has regained popularity. Although he Figure 1 Jules Massenet, drawing by Ernesto Fontana (Source: is not the household name he once http://artlyriquefr.fr/personnages/Massenet%20Jules.html) was, and many of his operas remain little known, he has been winning new audiences. Conductors like Richard Bonynge, Julius Rudel and Patrick Fournillier have championed Massenet, while since 1990 a biennial Massenet festival has been held in his birthplace, Saint-Étienne, in the Auvergne-Rhône-Alpes, its mission to rediscover Massenet’s operas. His work has been performed in the world’s major opera houses under the baton of conductors Thomas Beecham, Colin Davis, Charles Mackerras, Michel Plasson, Riccardo Chailly and Antonio Pappano, and sung by Joan Sutherland, José van Dam, Frederica von Stade, Nicolai Gedda, Roberto Alagna, Renée Fleming, Thomas Hampson and Plácido Domingo. -

La Fille Du Régiment Donizetti

LA FILLE DU RÉGIMENT DONIZETTI La fille du régiment s’esntrenà a l’Opéra Comique de París l’11 de febrer de 1840 Fitxa Consideracions 11 47 sobre el Do de pit Dr. Pedro Clarós Repartiment 12 Entrevista 55 a Javier Camarena Amb el teló abaixat 14 La fille du régiment al 63 Gran Teatre del Liceu 19 Argument Jaume Tribó Cronologia 29 English Synopsis 70 Jordi Fernández M. Sobre La fille Selecció d’enregistraments 37 du régiment 77 Javier Pérez Senz Laurent Pelly Biografies 1840: Monsieur Donizetti 80 39 “conquereix” París Josep Sobirà Temporada 2016/17 LA FILLE DU RÉGIMENT Opéra-comique en dos actes. Llibret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges i Jean-François-Alfred Bayard. Música de Gaetano Donizetti Estrenes 11 de febrer de 1840: estrena absoluta a l´Opéra-Comique de París. 30 d´agost de 1844: estrena a Barcelona, Teatre Nou. 6 de novembre de 1850: estrena al Gran Teatre del Liceu 25 de març de 2010: Última representació al Liceu Total de representacions al Liceu: 35. Maig 2017 Torn Tarifa 16 20.00 h A 2 19 20.00 h E 3 21 17.00 h T 3 24 20.00 h D 3 27 20.00 h C 3 29* 20.00 h H 4 Durada total aproximada: 2h 40m (*): Amb audiodescripció Uneix-te a la conversa # L a F i l l e L i c e u liceubarcelona.cat facebook.com/liceu @liceu_cat @liceu_opera_barcelona 12 pàg. Marie, jove òrfena adoptada pel 21è regiment de l’exèrcit francès Sabina Puértolas Marquesa de Berkenfield, mare de Marie Ewa Podleś Duquessa de Crakentorp Bibiana Fernández Tonio, un jove camperol Javier Camarena Sulpice, capità del regiment Simone Alberghini Hortensius, majordom -

Decca Discography

DECCA DISCOGRAPHY >>4 GREAT BRITAIN: digital, 1979-2008 In the early 1970s the advent of Anthony Rooley, the Consort of Musicke, Emma Kirkby, Christopher Hogwood and the Academy of Ancient Music brought a fresh look at repertoire from Dowland to Purcell, Handel, Mozart and eventually Beethoven. Solti recorded with the LPO from 1972 and the National Philharmonic was booked regularly from 1974-84. Also during the 1970s the London Sinfonietta’s surveys of Schönberg and Janá ček were recorded. Ashkenazy’s second career as a conductor centred initially on London, with the Philharmonia from 1977 and the RPO from 1987. Philip Pickett’s New London Consort joined the Florilegium roster in 1985 and Argo’s new look brought in a variety of ensembles in the 1990s. But after an LPO Vaughan Williams cycle was aborted in 1997, Decca’s own UK recordings comprised little more than piano music and recital discs. Outside London, Argo recorded regularly in Cambridge and Oxford. Decca engaged the Welsh National Opera from 1980-96 and the Bournemouth Symphony from 1990-96, but otherwise made little use of regional British orchestras. By the time they raised their performing standards to an acceptable level, Chandos, Hyperion and Naxos had largely replaced the old majors in the market for orchestral sessions. >RV0 VENUES One hundred and seventy different venues were used, eighty-eight in the London area and eighty-two elsewhere in Britain, but only one in ten (those in bold ) hosted thirty or more entries, whilst seventy were only visited once. LONDON AREA ABBEY ROAD STUDIOS , St.John’s Wood, London NW8 (1931), initially restricted to EMI labels, were opened to all from 1968. -

Bizet's Carmen

Bizet’s Carmen - A discographical survey by Ralph Moore Given that Carmen is one of the two or three most popular and frequently performed operas in the world, it is remarkable how many misfires it has had in the recording studio; it seems that it is nowhere near as easy to bring off as the easy appeal of the music and visceral impact of the story might suggest. There are in total well over two hundred recordings of Carmen to choose from; of those, if live and radio broadcast versions are included, there are approximately one hundred complete recordings in French available on CD, of which in turn over twenty were made in the studio. I discount those sung in anything other than French, as if ever an opera demanded to be heard in its original language, it is Carmen; there are even performances such as one with a wonderful cast in Moscow in 1963 which, as I say in my review, is sung “in Russian by all apart from Del Monaco, who sings in Italian except when the whim comes over him to drop occasionally into bad French”- fun, but hardly a serious candidate. Despite the plethora of recordings available, I would suggest that only a handful really do the work justice; it is so easy to trot the old warhorse round the paddock without regard for its dignity. Another consideration is the eternal debate over whether the original spoken dialogues, Guiraud’s recitatives, or a hybrid of the two can or should be used and which edition either best represents Bizet’s intentions or is most effective musically; I do not propose to tie myself up in purist knots over that as so much depends upon the performers’ familiarity with the French idiom and the conviction of their delivery. -

La Périchole

LA PÉRICHOLE pi IK ET DES PAYS DE VAUCLUSE Saison 2001/2002 im. " < 1 ".o - ' LE FORUM Restaurant - Bar - Cocktails - Glacier • Salle pour banquets et séminaires, • Salle de conférences 100 places, • Location de salle, • Capacité d'accueil : 200 personnes • Terrasse ombragée, • Établissement climatisé Au cœur d'Avignon, place de VHorloge face a VOpéra rm'^x Unecouie de champagne et ouvert après le spectacle vous sera offerte sur présentation du billet d'entree 20, place de l'Horloge - 84000 AVIGNON mraœDm Tél. 04 90 82 43 17 - Fax 04 90 82 28 37 Samedi IO novembre - 20h30 Dimanche II novembre - I4h30 Nouvelle production LA PERICHOLE Opéra-bouffe en trois actes Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy d'après la pièce de Prosper Mérimée, Le Carrosse du Saint-Sacrement Musique de Jacques Offenbach (Editions musicales Mario Bois) EN CO-PRODUCTION AVEC 1E THÉÂTRE DU CAPITOLE DE TOULOUSE I'OPÉRA-THÉÂTRE DE METZ et I'OPÉRA ROYAL DE WALLONIE DISTRIBUTION Direction musicale Jean-Pierre HAECK Direction des chœurs Stefano VISCONTI Etudes musicales Florence GOYON-POGEMBERG Mise-en-scène Jean-Louls GRINDA Assistant à la mise-en-scène Didier VINCENT Chorégraphie Jacques FABRE Décors Eric CHEVALIER Costumes Jean-Pierre CAPEYRON Assistante à la création costumes Rossana CARINGI Lumières Jacques CHATELET La Périchole Martine OLMEDA Guadalena - iVianuelita Eve CHRISTOPHE Betginella - Brambilla Mylène MORNET Mastrilla - Frasquinelia Isabelle GUILLAUME Ninetta Wiebke NOLTING Piquillo Eric HUCHET Don Andrès de Ribeira Jean-François VINCIGUERRA Comte Miguel -

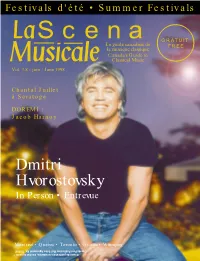

Dmitri Hvorostovsky in Person • Entrevue

Festivals d'été • Summer Festivals Scena La GRATUIT Le guide canadien de FREE la musique classique Canada's Guide to Musicale Classical Music Vol. 3.8 - juin / June 1998 Chantal Juillet à Saratoga DOREMI : Jacob Harnoy Dmitri Hvorostovsky In Person • Entrevue Montréal • Québec • Toronto • Ottawa • Winnipeg Canada Post Publication Mail Sales Agreement No. 1225561 No. Agreement Sales Mail Publication Post Canada Envois de publication canadienne, Contrat de vente / vente de Contrat canadienne, publication de Envois La Scena Musicale - juin 1998 ¥ June 1998 - Vol. 3, No. 8 - Page 2 La Scena Musicale, publiŽe dix fois par annŽe, est consacrŽe au plaisir de la musique vocale et Sommaire / Contents instrumentale. Chaque numŽro contient un Chantal Juillet..............................................................................3 calendrier de concerts, de confŽrences, de films, dÕŽmissions ainsi que des critiques et des articles. DOREMI: Jacob Harnoy ..........................................................4, 5 Juin 1998 - June 1998 ¥ Vol. 3, no. 8 LSM est publiŽ par La Sc•ne musicale, une Dmitri Hvorostovsky ................................................................6,7 organisme ˆ but non-lucratif. ƒditeur/Publisher La Sc•ne musicale, Directeurs: Le calendrier / Calendar ..................................................8-10,15 Wah Keung Chan (PrŽsident), Philip La Scena Musicale is dedicated to the enjoyment of Calendrier dŽtachable / Pull-out Calendar ........................12-14 Anson(Vice-PrŽsident), Tom Holzinger classical music. It is published ten times per year. (TrŽsorier) Inside readers will find listings of live concerts, lec- Festivals d'ŽtŽ / Summer Festivals ....................................16-20 tures, films, broadcasts as well as articles and RŽdacteurs/Co-Editors reviews. LSM is published by La Sc•ne musicale, a Les disques / CD reviews....................................................21-22 Wah Keung Chan, Philip Anson registered non-profit organization. -

Gran Teatre Del Liceu

- I GRAN TEATRE DEL LICEU Temporada 1986/87 A T B e lai CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Generalitat de Catalunya e Ajuntament de Barcelona A Ministerio de Cultura B Diputació de Barcelona T i Societat del Gran Teatre del Liceu DON QUICHUfTE Òpera en 2 actes Llibret d'Henri Cain segons la comèdia de J. Le Lorrain «Le chevalier de la longue figure», CASA en inspirat l'obra homònima de M. de Cervantes. Música de SMllA Jules Massenet Buenas ideàs en artículos para el hogar, la mujer y el recién nacido. Funció de Gala 6 Dijous, de novembre, a les 21 h., funció núm. 10, torn A Diumenge, 9 de novembre, a les 17 funció núm. torn T ZARAGOZA h., 11, EN BARCELONA DELEGACiÓN ÈN 12 Dimecres, de novembre, a les 21 h., funció núm. 12, torn B GRAN VIA CORTS CATALANES, 640 15 Dissabte, de novembre, a les 21 h., funció núm. 13, torn C TELÉFONO 318 24 98 éJa6pe 74 54 08007 BARCELONA ZURITA, 8 TEL. (976) 23 · ] ® DON QUICHOfTE Producció i Direcció d'escena Piero Faggioni Decoracions Teatro la Fenice, Venècia Vestuari Tirelli Costumi s.p.a. Roma Don Quichotte Ruggero Raimondi Dulcinée Martha Senn Sancho Gabriel Bacquier (dies 6, 9,12) Michel Trempont (dia 15) Pedro Isabel Aragón Garda Rosa M? Ysàs Rodríguez Pedro Gilabert Juan Josep Ruiz Criat Jesús Castillón Cap dels Bandits AIdo Bramante Primer ballarí Mariano Brancaccio Primera ballarina Margherita Veneruso Director d'Orquestra Alain Guingal Directors del Cor Romano Gandolfi Vittorio Sicuri Mestre ajudant del Cor Miguel Ortega Assistent a la Direcció escènica Valerio Ferrari Escultures Giovanni Gianese Coreògraf i ballad Mariano Brancaccio Assistent de llums: Mario del Vico Atrezzo E. -

R a I R a D I O 5 C L a S S I C a Domenica 06. 03. 2016

RAI RADIO5 CLASSICA sito web: www.radio5.rai.it e-mail: [email protected] SMS: 347 0142371 televideo pag. 539 Ideazione e coordinamento della programmazione a cura di Massimo Di Pinto gli orari indicati possono variare nell'ambito di 4 minuti per eccesso o difetto DOMENICA 06. 03. 2016 00:00 EUROCLASSIC NOTTURNO: musiche di califano, arcangelo (1700-1750), hess, willy (1906-1997), paganini, nicolò (1782-1840), grieg, edvard (1843-1907), reicha, anton (1770-1836), alfvén, hugo (1872-1960), rodrigo, joaquín (1901-1999), telemann, georg philipp (1681-1767) e schubert, franz (1797-1828). 02:00 Il ritornello: riproposti per voi i programmi trasmessi ieri sera dalle ore 20:00 alle ore 24:00 06:00 ALMANACCO IN MUSICA: ludwig van beethoven: dodici contraddanze per orch - [9.52] - orch berliner philharmoniker dir. lorin maazel (neuilly-sur-seine, 6 marzo 1930 - castleton farms, 13 luglio 2014) - friedrich dotzauer (häselrieth, 20 gennaio 1783 - dresda, 6 marzo 1860): due studi (nn. 2 e 8) per vcl solo dall'op. 120 - [3.10] - janos starker, vcl - giuseppe verdi: preludio dall'opera "la traviata" - [3.50] - philharmonia orch dir. riccardo muti - piotr ciajkovskij: romeo e giulietta, ouverture-fantasia in si min - [19.44] - orch filarm di mosca dir. kyrill kondrashin (mosca, 6 marzo 1914 - amsterdam, 7 marzo 1981) - benjamin britten: simple symphony in re min per orch d'archi op. 4 - [16.12] - orch da camera "lucerne festival strings" dir. achim fiedler 07:00 FILOMUSICA: johann sebastian bach: concerto brandeburghese n. 3 in sol mag BWV 1048 - [10.43] - compl strum "il giardino armonico" dir. giovanni antonini - henryk wieniawski: fantasia brillante per vl e orch op.