Einführung /. Die Problematisierung Der Bildbeschreibung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Farben Der Nacht Die Nacht Als Thema Der Druckgraphik

Die Farben der Nacht Die Nacht als Thema der Druckgraphik 1 2 Die Farben der Nacht Die Nacht als Thema der Druckgraphik hrsg. v. Stephan Brakensiek Trierer Beiträge Aus Lehre und Forschung, Bd. 29 3 4 Stephan Brakensiek Vorwort Die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da. Sie ist mehr, ist Zeitraum der Reflexion, des Innehaltens, des Traumes. Ihre Darstellung besticht in den Künsten durch den effekt- voll in Szene gesetzten Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Besonders die Druck- graphik erweist sich dabei für die bildkünstlerische Umsetzung ‚dunkler’ Szenen als Gestaltungsmittel par excellence. Bedeutende Künstler wie etwa Hendrick Goltzius (1558-1616), Peter Paul Rubens (1577-1640) oder Adam Elsheimer (1578-1610) schufen in diesem Zusammenhang Meistwerke und machten die Darstellung von Nacht, Zwielicht und Dunkelheit zu einem eigenen Thema der Kunst. Dabei ist die Nacht vielfältig. Denn egal ob sie in allegorischem Kontext personifi- ziert oder als szenische Erzählung auftritt, ob sie als Naturschilderung voller Har- monie oder Dramatik daherkommt oder sich als Zeit für genussvoll zu erlebende Festlichkeiten oder schreckliche Katastrophen präsentiert – eines ist sie immer, die Dunkelheit: Sie ist die Zeit des Studiums, der Wissenschaft und der gelehrten Dis- kussion. Ganz in diesem Sinne zeigt auch das Frontispiez der Attischen Nächte des römischen Dichters Aulus Gellius – hier aus einer Ausgabe von 1651 – den Gelehrten des Nachts studieren. Umgeben ist er von den klassischen Attributen der dunklen Tageszeit, von Eule, Katze und Kerze. Doch die Nacht ist noch mehr. Sie ist auch die Zeit des Traumes und des Strebens nach den Sternen. Ausstellung und Katalog sind das Ergebnis der Auseinandersetzung einer studen- tischen Arbeitsgruppe mit den Beständen der Graphischen Sammlung des Fachs Kunstgeschichte der Universität Trier. -

Anton Graff Und Seine Orientierung an Der Europäischen Porträttradition

Originalveröffentlichung in: Fehlmann, Marc (Hrsg.): Anton Graff - Gesichter einer Epoche [Ausstellungskatalog], München 2013, S. 169-178 WERNER BUSCH Anton Graff und seine Orientierung an der europäischen Porträttradition An ton Graff hat ununterbrochen Porträts geschaffen, mehr als den 1770er Jahren seiauch, aufgrund eines gewissen maleri 2000 Stück. Und so fragt sich nicht nur, ob er über ein be schen Wandels, das Helldunkel eines Rembrandts von Ein stimmtes abrufbares Repertoire verfugt hat, sondern auch, ob fluss gewesen, während in den 1780er Jahren eine zunehmen er sich an Vorbildern orientiert hat und sei es auch nur, um zu de Orientierung an moderner englischer und französischer Motivvarianten zu kommen. Die Forschung bleibt in dieser Porträttradition zu verzeichnen sei.1 Um es rund zu machen, Frage relativ unbefriedigend, zumal sie immer dasselbe nennt sollte man ergänzen, was die Forschung seltsamerweise nicht und sich dabei offensichtlich an Ekhart Berckenhagens ver erwähnt, dass sich Graff in den späteren 1790er Jahren und dienstvollem Werkverzeichnis von 1967 orientiert, das über danach dem kühl-eleganten Stil französischer Künstler des eine nur kurze Einleitung verfugt. Von da ab scheint Konsens Klassizismus und des Empire verschrieben hat. Erinnert sei darüber zu bestehen, dass Graff sich in seiner Frühphase, der allein an sein Bildnis der Friederike von Helldorff von 1803 Zeit in Augsburg und Ansbach, an Jan Kupezky gehalten (Kat. 59), das direkt auf Francois Gerards berühmtes Bildnis habe, was den ausgeprägten Wirklichkeitszugriff angeht, auch der Madame Recamier von 1802 zu reagieren scheint, aller an dessen klares Licht-Schatten-Verhältnis und seine deutlich dings ist der Typus auch im deutschen, von Frankreich inspi bürgerliche Tendenz. -

Broschuere UB 2.Pdf

Graphik, Graphik, Du musst wandern ... Zur Einführung Die 1982 am Fach Kunstgeschichte So beheimatet die Graphische Sammlung der Universität Trier gegründete des Fachs Kunstgeschichte der Universität Graphische Sammlung begeht im Jahre Trier heute nicht nur bedeutende Blätter der 2012 ihr dreißigjähriges Bestehen. Renaissance aus dem ehemaligen Besitz von Damit ist sie im Vergleich mit Sammlungen wie dem ehemals Königlichen anderen Universitätssammlungen eine Kupferstichkabinett Dresden oder solche vergleichsweise junge Institution, die des frühen 16. Jahrhunderts aus dem sich auch hinsichtlich ihrer Bestände und ehemals Königlichen Kupferstichkabinett deren Herkunft vielfach von anderen Berlin, dem Kupferstichkabinett Bern oder Einrichtungen ihrer Art in Deutschland den Nürnberger Museen, sondern vielfach unterscheidet. Geht etwa die Graphische auch Einzelblätter oder ganze Konvolute Sammlung am Fach Kunstgeschichte der aus bedeutenden Privatsammlungen des 18. Eberhard-Karls-Universität Tübingen bis 20. Jahrhunderts, etwa der der Brüder auf den Doublettenbestand des ehemals Goncourt oder der Sammlung Spatzier. Königlichen Kupferstichkabinetts in Sammlungen entstehen, wachsen teils Stuttgart, der heutigen Graphischen beachtlich und lösen sich vielfach wieder auf. Sammlung der Staatsgalerie, zurück, so Selbst aus den als nicht mehr veräußerlich speisen sich die mittlerweile knapp 5.300 geltenden Beständen der öffentlichen Blätter umfassenden Bestände an der Graphikkabinette werden von Zeit zu Zeit Universität Trier aus unterschiedlichen -

Geist Und Glanz Der Dresdner Gemäldegalerie

Dresden_Umschlag_070714 15.07.14 16:23 Seite 1 Geist und Glanz der Dresdner Gemäldegalerie Rund hundert Meisterwerke berühmter Künstler, darunter Carracci, van Dyck, Velázquez, Lorrain, Watteau und Canaletto, veranschau lichen Entstehen und Charakter der legendär reichen Dresdner Gemälde - galerie in Barock und Aufklärung. Im »Augusteischen Zeitalter« der sächsischen Kurfürsten und polnischen Könige August II. (1670–1733) und August III. (1696–1763), einer Zeit der wirtschaft lichen und kultu- Dr Geis rellen Blüte, dienten zahlreiche Bauprojekte und die forcierte Entwick- esdner Gemäldegal lung der königlichen Sammlungen dazu, den neuen Machtanspruch des t und Glanz der Dresdner Hofs zu demonstrieren. Damals erhielt die Stadt mit dem Bau von Hof- und Frauenkirche ihre heute noch weltberühmte Silhouette. Renommierte Maler wie der Franzose Louis de Silvestre (1675–1760) oder der Italiener Bernardo Bellotto (1722–1780) wurden als Hofkünst- ler verpflichtet. Diese lebendige und innovative Zeit bildet den Hinter- grund, vor dem die Meisterwerke ihre Geschichten erzählen. erie HIRMER WWW.HIRMERVERLAG.DE HIRMER Dresden_Inhalt_070714 07.07.14 15:30 Seite 1 Rembrandt Tizian Bellotto Dresden_Inhalt_070714 07.07.14 15:30 Seite 2 Dresden_Inhalt_070714 07.07.14 15:30 Seite 3 Rembrandt Geist und Glanz der Tizian Dresdner Gemäldegalerie Bellotto Herausgegeben von Bernhard Maaz, Ute Christina Koch und Roger Diederen HIRMER Dresden_Inhalt_070714 07.07.14 15:31 Seite 4 Dresden_Inhalt_070714 15.07.14 16:16 Seite 5 Inhalt 6 Grußwort 8 Vorwort Bernhard Maaz -

Gerd-Helge Vogel CARL AUGUST SENFF (1770–1838)

Gerd-Helge Vogel CARL AUGUST SENFF (1770–1838) IM KONTEXT DER DEUTSCHEN KUNST UND SEIN WIRKEN IN TARTU (DORPAT) Zweifellos gilt Carl August Senff „als einer der bedeutendsten Künstler des 19. Jahrhunderts im Baltikum“1 und mit Fug und Recht kann man ihn sogar als den „Vater der Malerei Estlands“ bezeichnen, denn er legte mit seinem langjährigen Wirken als Lehrer der Zeichenkunst an der Kaiserlichen Universität zu Dorpat den Grundstein für eine akademisch geschulte Künstlerelite, wie es sie so zuvor im Baltikum noch nicht gegeben hatte. Entsprechend groß war seine Strahlkraft bis weit nach Estland2, Livland3, Kurland4 und Russland5 hinein. Er vermittelte seine künstlerischen Erfahrungen, DOI: https://doi.org/10.12697/BJAH.2017.14.03 1 Günter Krüger, „Die Zeichenschule der Universität Dorpat“, Die Zeichenschule der Universität Dorpat 1803–1891, T. I. Unter der Leitung von Karl August Senff von 1803–1838 (Husum: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, 1993), 14. 2 Ibidem, 49–50, 54–56, 64–66, 69–74. 3 Ibidem, 33–36, 40–42, 51–53; Gerd-Helge Vogel, „Die Anfänge der Zeichenausbildung an der Universität Dorpat und ihre Bedeutung für die Herausbildung der bildenden Kunst in Riga in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, Riga im Prozeß der Modernisierung. Studien zum Wandel einer Ostseemetropole im 19. und frühen 20. Jahrhundert, hrsg. von Eduard Mühle, Norbert Angermann (Marburg: Herder-Institut, 2004), 78–104. 4 Krüger, „Die Zeichenschule der Universität Dorpat“, 37–39, 57–58, 62–63. 5 Ibidem, 43–48, 59–60, 67–68. 54 GERD -HELGE VOGEL CARL -

Von Brigitte H E I N Z 1 Der K. Und K. Oberpostdirektor Moriz Ritter Von

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 141a Autor(en)/Author(s): Heinzl Brigitte Artikel/Article: Die Sammlung Moriz von Az im oberösterreichischen Landesmuseum in Linz. 289-338 ©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at Jb. Oö. Mus.-Ver. Bd. 141/1 Linz 1996 DIE SAMMLUNG MORLZ VON A2 IM OBERÖSTERREICHISCHEN LANDESMUSEUM IN LINZ Von Brigitte H e i n z 1 Der k. und k. Oberpostdirektor Moriz Ritter von Az vermachte mit Testament vom 31. 12. 1880 dem oberösterreichischen Musealverein 1042 Objekte.1 Nach seinem am 13. 11. 1883 erfolgten Tod übernahm das Komitee des Musealvereins das Legat und inventarisierte es. Dieses Inventar ist leider nicht erhalten und so läßt sich der an den Musealverein gekommene Teil nur durch Angaben in den Sachinventaren des oö. Landesmuseums und im Jahrbuch des oö. Musealvereines rekonstruieren. Die Angaben im Jahrbuch sind sehr summarisch. Angeführt sind 548 Waffen des Mittelalters, der Renaissance und des 18. Jahrhunderts, 196 römische Funde aus Enns, 80 Gläser und Glasge- genstände venezianischer, deutscher und böhmischer Herkunft, 103 keltische Funde aus Gold, Bronze, Eisen, Glas, Ton aus dem Hallstätter Gräberfeld, 110 Objekte des gotischen Zimmers, eine Grubenemailplatte des 11. Jahrhun- derts, ein Zinnkrug der Renaissance, ein Spiegel der Renaissance und ein Steinzeugkrug mit blauer Glasur und schüsseiförmigen Verzierungen.2 Der zweite Teil der Sammlung wurde am 4. und 5. Februar 1884 vom Kunst- händler C. J. Wawra im Künstlerhaus in Wien versteigert.3 Zu diesem Bestand gibt es einen ausführlichen Katalog. -

№ 13 – the KITCHEN STAIRCASE 1. Console

№ 13 – THE KITCHEN STAIRCASE 1. Console - table. Germany, early 18th c. 2. Vase. China, 18th c. Brass mount – Europe, 19th c. 3. Mirror. Russia, 4th quarter of the 19th c after the original of Gustave Doret, 1877 4. Unknown artist. Settlement Near the Ford. Holland, 2nd half of the 17th c. 5. Unknown artist. Abraham’s Sacrifice. Germany (?), late 18th c. A copy 6. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 7. Unknown artist, flemish school. Spanish Cavalryman. 3rd quarter of the 17th c. 8. Console – table. A copy from the german original of early 18th c. Latvia, 1981 9. Unknown sculptor. Austrian generalissimo Ernst Gideon von Laudon (?). Latvia, 2nd half of the 18th c. 10. Wallsconces. Copies after the russian18th century pattern 11. Latern. A copy from the18th century lantern in the Kuskovo Palace, Moscow № 70 - THE ANTECHAMBER OF THE GOLD HALL 1. Cartel clock. France, Chateaudun, clockmaker Godeau, 2nd half of the 18th c. 2. Unknown artist, russian school. Elizabeth Petrovna, Empress of Russia. 18th c. 3. Jan de Bray (?). Artemisia. Netherlands, mid of the 17th c. 4. Unknown artist. The Finding of Moses. Flanders, 17th c. 5. Unknown artist. Juno at the Corpse of Argus. Italy, late 17th c. 6. Chairs (10). Germany/Belgium, Aachen-Liège, 18th c. 7. Thomass Huber. Painter Friedrich Wilhelm Weidemann. Germany, 1743 Chandelier. A copy from the original 18th century chandelier in the Kuskovo Palace, Russia № 74 - THE BLUE ROOM 1. Mirror. Germany, 1st quarter of the 18th c. 2. Vase. China, 18th c. 3. Console table. -

Engraving and Etching; a Handbook for The

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY GIFT OF Geoffrey Steele FINE ARTS Cornell University Library NE 430.L76 1907 Engraving and etching; a handbook for the 3 1924 020 520 668 Cornell University Library The original of tiiis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924020520668 ENGRAVING AND ETCHING ENGRAVING AND ETCHING A HANDBOOK FOR THE USE OF STUDENTS AND PRINT COLLECTORS BY DR. FR. LIPPMANN LATE KEEPER OF THE PRINT ROOM IN THE ROYAL MUSEUM, BERLIN TRANSLATED FROM THE THIRD GERMAN EDITION REVISED BY DR. MAX LEHRS BY MARTIN HARDIE NATIONAL ART LIBRARY, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM WITH 131 ILLUSTRATIONS ^ „ ' Us NEW YORK: CHARLES SCRIBNER'S SONS^;.,j^, 153—157 FIFTH AVENUE 1907 S|0 PRINTED BY HAZELL, WATSON AND VINEY, LD. LONDON AND AYLESBURY, ENGLAND. PREFACE TO THE FIRST EDITION '' I ^HE following history of the art of engraving closes -*• approximately with the beginning of the nine- teenth century. The more recent developments of the art have not been included, for the advent of steel- engraving, of lithography, and of modern mechanical processes has caused so wide a revolution in the repro- ductive arts that nineteenth-century engraving appears to require a separate history of its own and an entirely different treatment. The illustrations are all made to the exact size of the originals, though in some cases a detail only of the original is reproduced. PREFACE TO THE THIRD EDITION FRIEDRICH LIPPMANN died on October 2nd, to 1903, and it fell to me, as his successor in office, undertake a fresh revision of the handbook in preparation for a third edition. -

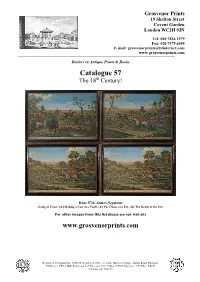

Cat Talogu E 57

Grosvenor Prints 19 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JN Tel: 020 7836 1979 Fax: 020 7379 6695 E-mail: [email protected] www.grosvenorprints.com Dealers in Antique Prints & Books Catalogue 57 th The 18 Century! Item 574: James Seymour Going to Cover. [&] Making a Cast at a Fault. [&] The Chace of a Fox. [&] The Death of the Fox. For other images from this list please see our web site www.grosvenorprints.com Registered in England No. 1305630 Registered Office: 2, Castle Business Villlage, Station Roaad, Hampton, Middlesex. TW12 2BX. Rainbrook Ltd. Directors: N.C. Talbot. T.D.M. Rayment. C.E. Elliis. E&OE VAT No. 217 6907 49 1. Analysis of Beauty, Pl. 1 Smartly dressed people play with scientific instruments Designed, Engraved, and Publish'd by W.m Hogarth, in a garden decorated with Italianate ruins. March 5th 1753, according to Act of Parliament. Stock: 38799 Engraving, platemark 390x 505mm (15¼ x 19¾"). Large margins. Repaired tear. Bit dusty. £260 6. Painting. The statuary yard of John Cheere, adjoining Hyde Park London Printed for H. Overton without Newgate & R. Corner and Piccadilly in London, filled with ancient Sayer in Fleet Street. Price 1s 6d. sculptures juxtaposed with objects and people from the Coloured mezzotint. 250 x 350mm (9¾ x 13¾"). time of William Hogarth (1697-1767). Bordering the Framed. Paper toned in margins. Unexamined out of c. image are numerous small diagrams, including 1900's frame. £450 references to P.L. Ghezzi, François Duquesnoy and A woman paints a portrait of another woman, watched Albrecht Durer. -

Die Sammlung Als Sichtbare Kunstgeschichte. Die Dresdner Gemäldegalerie Im 18

Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2008 Die Sammlung als sichtbare Kunstgeschichte. Die Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert Weddigen, Tristan Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-122978 Habilitation Published Version Originally published at: Weddigen, Tristan. Die Sammlung als sichtbare Kunstgeschichte. Die Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert. 2008, Universität Bern, Faculty of Arts. Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2008 Die Sammlung als sichtbare Kunstgeschichte. Die Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert Weddigen, Tristan Abstract: Unbekannt Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: http://doi.org/10.5167/uzh-122978 Originally published at: Weddigen, Tristan. Die Sammlung als sichtbare Kunstgeschichte. Die Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert. 2008, Universität Bern, Philosophische Fakultät. Die Sammlung als sichtbare Kunstgeschichte Die Dresdner Gemäldegalerie im 18. und 19. Jahrhundert Tristan Weddigen Inhalt Einleitung 7 Westkunstgeschichte in Dresden: von Gerhard Richter bis Caspar David Friedrich (2004) 7 Die Dresdner Gemäldegalerie als Forschungsgegenstand 9 Praktische Hinweise 13 I. VISION EINES MUSEUMS (1742–1749) 15 Francesco Algarotti, Superintendent in spe (1742–1747) 15 ‚Was man haben muss’: Einkaufslisten und Kanones (1743) 15 Legitimation jüngerer Kunst (1743–1746) 17 Geschmacksfragen: ‚comprare con gli occhi, non con gli orecchi’ 21 Museumsprojekte für alte und neue Meister (1742) 23 Zeitgenössische Malerei auf der Hubertusburg (1749–1761) 27 Bernardo Bellottos Ansichten (1749) 29 Contrapposto der Perspektiven 32 Gemäldegalerie und Schaubude als soziale Pendants 34 Utopie und Realität eines Elb-Athens 38 II. -

„Ein Licht in Der Gelehrten Welt“

„Ein Licht in der gelehrten Welt“ Altdöbern: Ein Zentrum der Kunst- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert Ausstellung im Lichthof und in der Eingangshalle von Schloss Altdöbern vom 10. August 2012 bis zum 14. Oktober 2012 Ein Projekt der Gemeinde Altdöbern in Kooperation, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit der Brandenburgischen Schlösser GmbH und Kulturland Brandenburg e.V. im Rahmen des Themenjahres 2012 “KOMMT ZUR VERNUNFT! Friedrich der Zweite von Preuszen!”. Dokumentation Martin Schuster, Dresden am 10. Januar 2013 Inhalt 1. Ort und Thema der Ausstellung S. 2 2. Die Ausstellung Teil 1: Die Tafeln im Lichthof S. 9 3. Die Ausstellung Teil 2: Die Kupferstiche in der Einganshalle S. 33 4. Das Faltblatt und die Einladung S. 58 5. Die Eröffnung S. 64 6. Die Besucherzahlen S. 67 7. Die Fachvorträge S. 68 8. Das museumspädagogische Begleitprogramm S. 73 9. Ausstellungsführungen S. 76 10. Pressespiegel S. 77 11. Impressum S. 80 1 1. Ort und Thema der Ausstellung Schloss und Park Im Zentrum der Gemeinde Altdöbern befindet sich ein barocker Schlossbau, umgeben von einer weitläufigen Parkanlage. Was aber ist von der einstigen Bedeutung dieses Ortes und seines prominenten Besitzers, einem der wichtigsten Kunstgelehrten des 18. Jahrhunderts, Carl Heinrich von Heineken noch im öffentlichen Bewusstsein verankert? Wer weiß heute, dass Heineken Schloss und Park von den sächsischen Hofkünstlern umgestalten ließ und so- mit ein Zeugnis von deren Kunst – die in Dresden durch Kriegszerstörung weitgehend ver- schwunden ist – hinterließ? Nachdem diese bedeutende Anlage jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben war, wird sie in naher Zukunft durch das Engagement der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Brandenburgischen Schlösser GmbH in altem Glanz erstrahlen. -

Dietrich (Gen

Sächsische Biografie Dietrich (gen. Dietricy), Christian Wilhelm Ernst Dietrich (gen. Dietricy), Christian Wilhelm Ernst Maler, Radierer, 30.10.1712 Weimar, 23.04.1774 Dresden. Vater: Johann Georg (1684–1752), Hofmaler in Weimar; Geschwister: Maria Do- rothea, verh. Wagner (1719–1792), Landschaftsmalerin; Rahel Rosina, verh. Böhme (1725–1770), Kopistin und Porzellanmalerin an der Meißner Porzellanmanufaktur. Seinen ersten Unterricht erhielt D. von seinem Vater. Seit seinem zwölften Le- bensjahr bildete ihn Johann Alexander Thiele in Dresden zum Malerradierer aus und nahm ihn 1728 nach Arnstadt mit. Anschließend lebte D. in Weimar und kam 1738 wieder nach Dresden, wo er von Heinrich Graf Brühl und Carl Heinrich von Heinecken gefördert wurde. Mitte der 1730er-Jahre begann dann D.s produktive künstlerische Phase. Nach seiner Rückkehr von längeren Reisen, die ihn vermutlich auch nach Holland führten, wurde er 1741 zum Hofmaler ernannt. 1743 reiste er auf königliche Kosten nach Italien. D. gehörte am sächsischen Hof neben Louis de Silvestre, Anton Raphael Mengs und Anton Graff zu den wichtigsten Künstlern. Seine Gemälde wurden für die Königliche Galerie angekauft. Nach der Fertigstellung des Stallhofs wurde er 1748 zum Inspektor der Gemäldegalerie ernannt. – D. gehörte dem Nöthnitzer Gelehrtenkreis an, wo er Freundschaft mit Christian Ludwig von Hagedorn, Adam Friedrich Oeser, Anton Raphael Mengs, Philipp Daniel Lippert und Johann Joachim Winckelmann schloss. Enge Verbindungen unterhielt er zudem mit Anton Graff und Adrian Zingg, Daniel Chodowiecki in Berlin sowie mit Johann Georg Wille in Paris, der zu den wichtigsten Direktabnehmern seiner Werke zählte. Mindestens 45 Gemälde und noch mehr Zeichnungen hatte Wille dort zu Höchstpreisen verkauft. Nachdem D. 1764 im Zusammenhang mit seiner Funktion als Direktor der Meißner Zeichenschule Mitglied der Dresdner Kunstakademie geworden war, empfahl er sich zwei Jahre später mit einem antiken mythologischen Thema: „Venus und Aeneas“.