ABRAHAM Von Kaschkar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Christian Historical Imagination in Late Antique Iraq

OXFORD EARLY CHRISTIAN STUDIES General Editors Gillian Clark Andrew Louth THE OXFORD EARLY CHRISTIAN STUDIES series includes scholarly volumes on the thought and history of the early Christian centuries. Covering a wide range of Greek, Latin, and Oriental sources, the books are of interest to theologians, ancient historians, and specialists in the classical and Jewish worlds. Titles in the series include: Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and the Transformation of Divine Simplicity Andrew Radde-Gallwitz (2009) The Asceticism of Isaac of Nineveh Patrik Hagman (2010) Palladius of Helenopolis The Origenist Advocate Demetrios S. Katos (2011) Origen and Scripture The Contours of the Exegetical Life Peter Martens (2012) Activity and Participation in Late Antique and Early Christian Thought Torstein Theodor Tollefsen (2012) Irenaeus of Lyons and the Theology of the Holy Spirit Anthony Briggman (2012) Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite “No Longer I” Charles M. Stang (2012) Memory in Augustine’s Theological Anthropology Paige E. Hochschild (2012) Orosius and the Rhetoric of History Peter Van Nuffelen (2012) Drama of the Divine Economy Creator and Creation in Early Christian Theology and Piety Paul M. Blowers (2012) Embodiment and Virtue in Gregory of Nyssa Hans Boersma (2013) The Chronicle of Seert Christian Historical Imagination in Late Antique Iraq PHILIP WOOD 1 3 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries # Philip Wood 2013 The moral rights of the author have been asserted First Edition published in 2013 Impression: 1 All rights reserved. -

The Spread of Syriac Was Due to At

Slide 1 What do we mean by Syriac? The spread of Syriac was due to at least two factors: the spread of Christianity in the Semitic-speaking world, and commerce on the Silk Road, both activities sometimes combined. Today, a few million Christians in India of various denominations follow the Syriac tradition. Slide 2 Syriac languages Syriac is a form of Aramaic, a language whose many dialects have been in continuous use since the 11th century BC. Originally the language of the Aramean people, Aramaic became the lingua franca of the Near East by the 6th century BC. It was the native tongue of the ancient Chaldeans, a second language to the Assyro-Babylonians, an official language of the Persian Achaemenians, and a common language of the Jews replacing Hebrew. Jesus and the Apostles spoke and preached in Aramaic. Syriac is the Aramaic dialect of Edessa Slide 3 Relat of Syriac to Arabic and Surrounding Region Slide 4 A matter of proximity, but not of the same genesis. When the Arabs desired to transmit the Greek sciences into Arabic during the 8th and 9th centuries, they turned to their Syriac subjects to do the task. In most cases, these Syriac scholars translated the works first into their native language then into Arabic. As a result, many of the Arabic scientific terminology, including the names of plants, are rooted in Syriac. Scientific works and terminology from other cultures, such as Persian and Indian, passed to Arabic via Syriac; a noted example is the name of the chemical element Zirconium (via Syriac zargono 'color of gold'). -

Syriac Source-Material for Islam's Holy Book

Syriac Source-Material For Islam’s Holy Book October 18, 2019 Category: Religion Download as PDF (This is the first of a two-part piece on the Syriac origins of Islamic lore. Here, I will analyze content. The next part will be a linguistic analysis. Note: Mohammed of Mecca, considered the “Seal of the Prophets” in Islam, is denoted “MoM”. Classical Arabic is denoted “CA”.) A full understanding of the development of the Koran–and of the Mohammedan Faith in general–cannot be procured until one recognizes the percolating memetic environs in which it occurred. During the epoch of the religion’s gestation (from the late 7th century through the early 9th century), cultures of the Middle East were suffused with a potpourri of Abrahamic folklore. This is made apparent by the Syriac basis for much of what eventually came to be Islam’s sacred scripture. Predictably, such history has been elided by Islamic apologists in an attempt to uphold even the most flimsy of historiographic claims. This laundering of history does not necessarily stem from perfidy; it merely requires that we not notice what the historical record shows. My aim here is to counter such dissimulation by highlighting some key points. Let’s start with the obvious. If the Koran were derivative in nature, we would expect to find antecedent sources with distinct peculiarities that match the raft of distinct peculiarities found in the Koran. It turns out that this is–indeed–what we find. Upon surveying the contents of Islam’s holy book, we encounter myriad idiosyncrasies that had been recycled from earlier material. -

By Nile and Tigris, a Narrative of Journeys in Egypt and Mesopotamia

The original of this book is in the Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924088412584 CORNELL UNIVERSITY LIBRARY 3 1924 088 412 584 BY NILE AND TIGRIS VOLUME I. Frontispiece, vol. i. Head of a black basalt portrait statue of Ptolemy XIII {?). Brit. Mus., No. 1641. : BY NILE AND TIGRIS A NARRATIVE OF JOURNEYS IN EGYPT AND MESOPOTAMIA ON BEHALF OF THE BRITISH MUSEUM BETWEEN THE YEARS 1886 AND 191 3. By sir E. a. WALLIS BUDGE, Kt., M.A. AND LiTT.D. Cambridge, M.A. and D.Litt. Oxford, D.LiT. Durham, F.S.A. SOMETIME SCHOLAR OF CHRIST'S COLLEGE, CAMBRIDGE, AND TVRWHITT HEBREW SCHOLAR. KEEPER OF THE EGYPTIAN AND ASSYRIAN ANTIQUITIES, BRITISH MUSEUM. VOLUME I. With numerous Illustrations. LONDON JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET. 1920. -^^G.-.^^"-^ PREFACE. In 1907 I published a work entitled " The Egyptian Sudan," in which I gave some account of the history of that country in ancient and modern times, and a descrip- tion of the excavations which I had made on the pyramid- fields of Napata and the Island of Meroe, during the years 1899-1905, for the Trustees of the British Museum. After the pubUcation of that work, I decided to put on record, when circumstances should permit, a narrative of my three Missions to Mesopotamia in 1887, 1888 and 1890, and of my many Missions to Egypt to excavate and to acquire antiquities for the Trustees of the British Museum, and the present volume is the result of this decision. -

MARTH MARIAM BIG CHURCH (VALIAPALLY) St

Vol 6 Issue 10 Nov 2016 ISSN No : 2230-7850 ORIGINAL ARTICLE International Multidisciplinary Research Journal Indian Streams Research Journal Executive Editor Editor-in-Chief Ashok Yakkaldevi H.N.Jagtap Welcome to ISRJ RNI MAHMUL/2011/38595 ISSN No.2230-7850 Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects. Regional Editor Dr. T. Manichander Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari Professor and Researcher , Rayat shikshan sanstha’s, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. International Advisory Board Kamani Perera Mohammad Hailat Hasan Baktir Regional Center For Strategic Studies, Sri Dept. of Mathematical Sciences, English Language and Literature Lanka University of South Carolina Aiken Department, Kayseri Janaki Sinnasamy Abdullah Sabbagh Ghayoor Abbas Chotana Librarian, University of Malaya Engineering Studies, Sydney Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK] Romona Mihaila Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Romania Spiru Haret University, Bucharest Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania Delia Serbescu Loredana Bosca Spiru Haret University, Bucharest, Spiru Haret University, Romania Ilie Pintea, Romania Fabricio Moraes de Almeida Spiru Haret University, Romania Anurag Misra Federal University of Rondonia, Brazil Xiaohua Yang DBS College, Kanpur George - Calin SERITAN PhD, USA Titus PopPhD, Partium Christian Faculty of Philosophy and Socio-Political ......More University, Oradea,Romania Sciences Al. I. Cuza University, Iasi Editorial Board Pratap Vyamktrao Naikwade Iresh Swami Rajendra Shendge ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India Ex - VC. -

Sept Oct 2011 All Pages

1 2 VOICE OF THE EAST Patron : His Grace Dr. Mar Aprem (A socio-Religious bi-monthly) Metropolitan’s Palace, Trichur - 680 001, Kerala, India (Private Circulation only) Phone : 91487 - 2420978 Personal : 91487 - 2442166 Websites : India : www.churchoftheeastindia.org Australia : www.Assyrianchurch.com.au Assyrianchurchnews.com Churchdiscussion.com Russia : www.Assyrianchurch.narod.ru Iran : www.margivargis.012 webpages.com Los Angeles : www.stmaryassyrianchurch.com Unofficial site : www.nestorian.org Contents 1. Editorial 2. Orthodox leaders assess Christian presence in the Middle East 3. WCC Executive Committee 4. Mar Sawa Church in Northern Iraq 5. Bishop Mar Odisho Oraham attends consecration of a new Bishop in Sweden 6. Graduates Preserve Ancient language in Iraq 7. Christians in danger in Syria 8. Clergy needs exercise, says priest 9. His Holiness Opens St. Mary Village, Sydney 10. Photos 11. Damascus Parish Celebrates Anniversary 12. His Holiness Applauds Sydney’s Youth Association, St. George Mission and Ss. Peter and Paul Parish. 13. His Grace Mar Odisho Oraham Chairs 3 Day Progress Meetings 14. His Holiness Highlights Unity Within Nation 15. School of Edessa Expands 16. H.G. Mar Emmanuel Honoured at MNAC 17. Deacons and Sub-Deacon Ordained for Anaheim, USA 18. Mar Bhisho Church: Puthur – India 19. His Holiness Mar Dinkha IV Visits Melbourne 20. Bishop Mar Awgin Kuriakose Visits Delhi Parish 21. H.B. Mar Aprem Metropolitan Visits London 22. Bishop Mar Yohannan Yoseph’s visit in U.A.E. parish *************** 3 Voice of the East Vol. 58 September - October 2011 Nos. 9 & 10 Editorial 35th Consecration Anniversary His Holiness Mar Dinkha IV was consecrated as Catholicos Patriarch of the Church of the East on 17 October 1976 in St. -

Addresses of the Clergy In

ADDRESSES OF THE Res:Mar Poulose Sleeha Madakkathara CLERGY IN INDIA 2020-2023 ChurchQuarters, Kuriachira Thrissur - 680651 7. Rev.Fr.Shaji Raphael Mob: 9846920292 1. Rev.Fr.Cyril Antony Mar Dinkha I Church [email protected] Marth Mariam Valiyapally Chiyyaram Mar Thimotheus High Mob: 8089580121 13. Rev.Fr.Binu Joseph Road, Thrissur – 680001 Res: Mar Gheevarghese Sahda Ph.No.0487-2427183 Church Mob: 7012330258 8 Rev:Fr. Denny Thalokaran Kiner Junction,Cheroor P O Res: Kanjiraparambil (H), Mar Thimotheus Church Thrissur – 680008, Mukkattukara, Nettissery Nellikkunnu – Paravattani Ph.0487-2332236/ P.O, Thrissur -680 651. Link Rd, Mob: 8714441125 9495331381 Res: Ponnokaran House 2. Rev.Fr.Jacks Chandy Res:III/297, Amos Corner No.33, Pope John Nagar 1st Mar Yohannan Mamdhana Anchery, Thrissur-6 Block, Chiyyaram P O Church, East Fort, Thrissur [email protected] Thrissur - 680026 Ph.0487-2429584 9. Rev.Fr.Runo Varghese [email protected] Res: Metropolitan Palace Mar Narsai Church, High Road, Thrissur Kachery, Thrissur. 14 Rev Fr.Davis Thalokaran Ph.9526585857, 9388422745 Mob: 7025454452/ 9995783587 Mar Beesho Church, Anakuzhi Res:Poolon House P O Puthur, Tsr-680014 3. Rev.Fr.Jose Jacob Padinjattumuri Ph.2387218/ 9495712693 Vengassery Eravimangalam,680751 Res:Thalakkottukaran(H), Mar Aprem Church, [email protected] Shanthi Nagar,Vellanikkara Chelakottukara Madakkathara P.O Ph.0487- 10 Rev.Fr.Justin Neelankavil 2427714/9495712693 Mar Awgin Thuvana Church 15. Rev. Fr.Thomas Thermadom Res: Janatha Road, West Fort, P O Poothole Mar Mathai Sleeha Church P.O, Kuriachira- 680006 Thrissur – 680004 Marottichal, Thrissur – 680014 2441620(Res) Ph.2386786, 9526585857 Mob: 7736704602 [email protected] Res.Neelankavil House, Res 47, 4th Avenue, Vakayil Road,Chiyyaram- Merlin Garden 4. -

Voice-Of-The-East-May-June-2010.Pdf

Voice of the East 1 Patron : His Grace Dr. Mar Aprem Metropolitan’s Palace, Trichur - 680 001, Kerala, India Phone : 91487 - 2420978 Personal : 91487 - 2442166 E-mail : [email protected] Voice of the East (English edition) in the website Voice of the East published once in two months will be uploaded in the site of the Indian church www.churchofteeastindia.org. Please check the Indian website (in every two months) You can read the magazine in it. Moreover the colour pictures are clear in the internet than the black and white pictures now printed in this magazine. We shall continue to post the regular copy to you as usual. We shall also e mail to those who ask for it. Thank you for reading Voice of the East. Voice of the East 2 VOICE OF THE EAST Vol. 57 May - June 2010 nos 5 & 6 Editorial 1600 Years Mar Issac (399 — 410) the 16th Catholicos of the Church of the East held the historic Holy Synod at Seleucia. It was First General Synod of the Persian Church Synod of Mar Isaac confirms the primacy of the bishop of Seleucia-Ctesiphon as “Catholicos of all the Orient” and the equality of Seleucia- Ctesiphon with the sees of Jerusalem, Antioch, Alexandria and Rome, adopts the Nicene Creed and establishes metropolitans for Jundishapur, Nisibis, Basra, Arbela, and Kirkuk, now in Iraq. The Chaldean Catholics have celebrated this historic event. The real Church which should celebrate the 1600th anniversary of the Holy Synod of Mar Isaac is the Assyrian Church of the East. The Church of the East making the legislation for the church members, through the Holy Synods that are summoned from time to time. -

THE MONKS of Kublal KHAN EMPEROR of CHINA

The Monks of Kublai Khan, Emperor of China THE MONKS OF KUBLAl KHAN EMPEROR OF CHINA OR THE HISTORY OF THE LIFE AND TRAVELS OF RABBAN SAWMA, ENVOY AND PLENIPOTENTIARY OF THE MONGOL KHANS TO THE KINGS OF EUROPE, AND MARKOS WHO AS MAR YAHBH-ALLAHA III BECAME PATRIARCH OF THE NESTORIAN CHURCH IN ASIA TRANSLATED FROM THE SYRIAC BY SIR E. A. WALLIS BUDGE, KT. M.A., LITT.D. (CAMBRIDGE), M.A., D.LITT. (OXFORD), D.LIT. (DURHAM), F.S.A. Sometime Keeper of Egyptian and Assyrian Antiquities, British Museum Corresponding Member of the Academy of Sciences Lisbon; and Corresponding Member of the Philosophical Society of America With 16 plates and 6 illustrations in the text LONDON THE RELIGIOUS TRACT SOCIETY Manchester, TORONTO, Madrid LISBON, BUDAPEST First published in 1928 [All rights reserved] Made in Great Britain Printed by Harrison & Sons, Ltd., St. Martin's Lane, London, W.C. 2 Assyrian International News Agency Books Online www.aina.org ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ¥ © § © ¢ § ¤ ¥ © £ ¥ © © ¤ © ¡ § ¤ © § ¨ ¤ 1 The Monks of Kublai Khan, Emperor of China 2 The Monks of Kublai Khan, Emperor of China TO THE RIGHT REVEREND FREDERIC LLEWELYN DEANE, D.D. BISHOP OF ABERDEEN AND ORKNEY BISHOP BELOVED OF THE OFFICERS AND MEN OF THE BATTLE FLEET AT SCAPA, MASTER OF THE CRAFT OF THE APOSTOLIC “FISHERS OF MEN,” GREAT FISHER OF FISH IN ICELAND, AND TRUE AND LOYAL FRIEND OF ALL THOSE “THAT GO DOWN TO THE SEA IN SHIPS AND OCCUPY THEIR BUSINESS IN GREAT WATERS” WITH THE REVERENCE, SYMPATHY AND AFFECTIONATE ESTEEM OF THE TRANSLATOR 3 The Monks of Kublai Khan, Emperor -

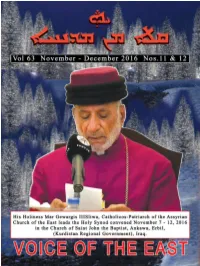

Complete VE of Nov-Dec 2016

Voice of the East 1 Voice of the East 2 Voice of the East VOICE OF THE EAST Patron :His Grace Dr. Mar Aprem (A socio-Religious bi-monthly) Metropolitan’s Palace, Trichur - 680 001, Kerala, India (Private Circulation only) Phone : 91487 - 2420978 November-December 2016 Personal : 91487 - 2442166 Email : [email protected] Contents 1. Editorial (Holy Synod 2016) 2. Patriarchal Epistle International Church News 3. ACERO Australia’s Inaugural Luncheon 4. The Second Holy Synod of His Holiness Mar Gewargis III, Catholicos Patriarch 5. Assyrian Church To Consecrate Bishops in 2017 6. Catholicos-Patriarch Meets Pope in the Vatican 7. Mar Meelis Zaia Metropolitan Meets Lebanese President 8. Mar Meelis Zaia Metropolitan Visits ACERO Dohuk Apartments 9. Ordination in Tehran, Iran 10.Aleppo, Syria 11.Northern Iraq’s Village of Sarsing Mourns the Death of Rev’d Patros Younan Indian Archdiocese News 12.Qatar Mission Parish 13.Sunday School Rally 14.YMCA National Convention 15.Mar Gabriel Church, Mumbai 16.Calendar - 2017 3 Voice of the East Voice of the East Vol. 63 November-December 2016 Nos. 11 & 12 Editorial Holy Synod 2016 The 2nd Holy Synod of His Holiness Mar Gewargis III, Catholicos-Patriarch was held in November 2016 at Erbil, Iraqi Kurdistan. The 2nd Holy Synod followed the short Holy Synod held in September 2015 following the Patriarchal consecration in Erbil on 27 September 2015. As the construction of the Patriarchate at Ankawa in the city of Erbil is not yet completed, the Holy Synod commenced at Mar Yohannan Mamdhana Patriarchal Cathedral in Ankawa on Monday 7, November 2016. -

Forty Days on the Holy Mountain the Mountain, the Monks, the Mission

Forty Days on the Holy Mountain the Mountain, the Monks, the Mission Dale Albert Johnson Dedication To the Seeds of Hope team members the Honorable Dale Ramerman, Eric Johnson Ret. USAF, Greg Rhodes, businessman and son of an Episcopal priest, the Rev. Jonathan Weldan, Episcopal priest, Alice Kapka, educator. and to Rabban Jaoqim Unval, Abbot of Mor Awgin Monastery Special mention to Ron Medcalf for behind the scenes support 3 Copyright © 2016 by Dale A. Johnson All rights reserved. This book, or no parts thereof, may be reproduced in any form without express written permission Library of congress Cataloging-in-Publication Data Dale A. Johnson Forty Days on the Holy Mountain ISBN 978-1-329-49349-0 Manufactured in the United States of America Parts of this book were previously published 2004 under the title Monks of Mt. Izla by New Sinai Press. 4 Forty Days on the Holy Mountain the Monks, the Mountain, the Mission Preface……………………..6 The Mountain………….…..13 The Monastery .........26 How Did They Live..........41 The Monks A Cloud of Witnesses.......51 St. Awgin ……………….…..63 St. Habib...…………………..69 St. Abraham of the High Mountain…..…93 St. Shalito…………………………….…….100 St. Malke……………………………….......111 St. Aho………………………………....…..116 St. Hananyo………………………….....…155 St. John the Arab………………….....…... 158 St. Yoreth…….. ………………………...... 165 St. Salloro…………………………………176 St. Yonan ………………………………..181 Mariam of Qidum……………………...…189 Jacob of Salah……………………..……….204 Babai the Great……………………...…….224 Sts. Samuel and Simeon………………….232 Severos Sebkhot …………..257 The Mission: Seeds of Hope: the project………..263 The Message ……….271 5 Appendix I: Factfinding Report……284 References Consulted ……….294 Books by the author: …..297 General Map ………….302 Seeds of Hope Nineveh team 6 7 Preface There are three moments that created this book. -

Islam and the Oriental Churches

Islam and the Oriental Churches Their Historical Relations Students' Lectures on Missions Princeton Theological Seminary 1902-3 BY WILLIAM AMBROSE SHEDD, M. A., Missionary of the American Presbyterian Church to Persia NEW YORK YOUNG PEOPLE'S MISSIONARY MOVEMENT 1908 tics Copyright, 1904, by THE TRUSTEES OF THB PRESBYTERIAN BOARD OF PUBLICATION AND SABBATH-SCHOOL WORK Dedicated to THE MEMORY OF BENJAMIN WOODS LABAREE WHO MET A CRUEL DEATH, SALMAS, PERSIA MARCH NINTH, MCMIV A TRUE FRIEND AND A DEVOTED MISSIONARY 2IIENA6MEN02 Preface The following chapters were prepared in response to an invitation from the faculty of Princeton Theological Seminary to fill the Student Lectureship on Missions. They were delivered in substantially the form published here. After delivery at Princeton they were given also at Auburn Theological Seminary, McCormick Theological Seminary, Chicago Theological Seminary, and the Presbyterian Theological Seminary of Kentucky. The kind reception accorded them in these places has encouraged me to present them to the general public. I am greatly indebted to the following libraries for the generous loan of books : Case Memorial Library of Hartford Theological Seminary, the Library of Princeton Theological Seminary, and the Foreign Missions Library in New York. The original sources consulted have been Syriac. I am aware that an exhaustive treat ment of the subject must be based on the 230707 iv PREFACE accounts of the Muhammadan as well as the Christian writers. So far, however, as the evi dence of Christian writers mitigates the severity of our judgment of Muhammadan rulers, it can surely be trusted ; and the fact is that the princi pal Syriac writers show few signs of bitterness toward the Arabs.