Diplomsko Delo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Building an Unwanted Nation: the Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository BUILDING AN UNWANTED NATION: THE ANGLO-AMERICAN PARTNERSHIP AND AUSTRIAN PROPONENTS OF A SEPARATE NATIONHOOD, 1918-1934 Kevin Mason A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in the Department of History. Chapel Hill 2007 Approved by: Advisor: Dr. Christopher Browning Reader: Dr. Konrad Jarausch Reader: Dr. Lloyd Kramer Reader: Dr. Michael Hunt Reader: Dr. Terence McIntosh ©2007 Kevin Mason ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Kevin Mason: Building an Unwanted Nation: The Anglo-American Partnership and Austrian Proponents of a Separate Nationhood, 1918-1934 (Under the direction of Dr. Christopher Browning) This project focuses on American and British economic, diplomatic, and cultural ties with Austria, and particularly with internal proponents of Austrian independence. Primarily through loans to build up the economy and diplomatic pressure, the United States and Great Britain helped to maintain an independent Austrian state and prevent an Anschluss or union with Germany from 1918 to 1934. In addition, this study examines the minority of Austrians who opposed an Anschluss . The three main groups of Austrians that supported independence were the Christian Social Party, monarchists, and some industries and industrialists. These Austrian nationalists cooperated with the Americans and British in sustaining an unwilling Austrian nation. Ultimately, the global depression weakened American and British capacity to practice dollar and pound diplomacy, and the popular appeal of Hitler combined with Nazi Germany’s aggression led to the realization of the Anschluss . -

English Summary Walter Ulreich / Wolfgang Wehap Die Geschichte Der PUCH-Fahrräder ISBN 978-3-7059-0381-4 22,5 X 26,5 Cm, 400 Seiten Mit Ca

English Summary Walter Ulreich / Wolfgang Wehap Die Geschichte der PUCH-Fahrräder ISBN 978-3-7059-0381-4 22,5 x 26,5 cm, 400 Seiten mit ca. 500 farbigen Abb., Hardcover mit Schutzumschlag, geb., Euro 48,– 1. Beginnings of Bicycle Manufacturing in Austria and Weishaupt Verlag • www.weishaupt.at Styria (1885 – 1889) High wheel bicycles first appeared in Austria-Hungary in 1880. Since they were originally imported from England, they were called “bicycles”. The word Fahrrad came later (though in Swiss German, Velo became the established term). Regular production of high wheel bicycles in Austria-Hungary began in Jan Kohout’s factory for agricultural machines in Smíchov, near Prague, in 1880, following English designs. Kohout’s sons Josef and Petr made a name for themselves and the bicycles as successful racers. Smaller makers before 1885, such as Valentin Wiegele in Korpitsch near Villach, only became known locally. In Vienna, Karl Greger’s Velociped-Fabrik started making high wheel bicycles in 1884 under the brand name ‘Austria’; the annual output seems to have reached 300–400 bicy- cles. In 1896, Greger was mentioned as “the oldest bicycle factory of Austria and one of the largest on the continent”, and as “ founder of the bicycle industry in Austria-Hunga- ry”. At about the same time as Greger, Carl Goldeband and the sewing-machine factory of H. Wagner also began making bicycles in Vienna. In the years from 1885 to 1889, there is good evidence that bicycles were also being made by Mathias Allmer, Josef Benesch und Josef Eigler in Graz, Johann Jax in Linz, Josef Fritsch in Eger (Cheb), Julius Mickerts und Otto Schäffler in Vienna, Nicolaus Heid in Stockerau, near Vienna and G. -

Janez Puh (1862 - 1914)

Spremno gradivo / 3.sklop JANEZ PUH (1862 - 1914) Izumitelj, vizionar, tovarnar, avstrijski industrialec slovenskega rodu, slovenski tehnični genij, ki se je s svojimi izumi zapisal v svetovno tehnično zgodovino … “… in tujina se diči z deli njihovih rok.” Tudi njegova življenjska zgodba potrjuje besede pesnika Otona Župančiča, zapisane v Dumi. Pripravila mag. DARJA LAVRENČIČ VRABEC Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana e-mail: [email protected] Svetovalec: Aleš Arih, Pokrajinski muzej Ptuj Zgodovinski arhiv na Ptuju PUHOV MUZEJ Juršinci 3 b, 2256 Juršinci Info: 051 260 506 ali Občina Juršinci: 02 758 2141 e-mail: [email protected] Življenje in delo - Rojen 27. junija 1862 kot sin želarja (kajžarja) Franca Puha in matere Neže, roj. Cizerl, iz Oblačeka 79, v občini Sakušak pri Juršincih (Sv. Lovrenc v Slovenskih goricah). - Obiskuje enorazredno osnovno šolo pri Lovrencu v Slovenskih goricah. Ko je star 12 let, se prične v Rotmanu pri Kranerju učiti za ključavničarja, nato nadaljuje zaradi svoje vedoželjnosti praktični pouk še na Ptuju in v Mariboru. Svojo učno dobo konča pri mojstru Ceršaku v Radgoni. To mu ni dovolj, zato odide na strokovno izpopolnjevanje v tujino, prek Dunaja v Nemčijo, od koder se vrne leta 1882. - V letih 1882-1885 služi vojaški rok pri topništvu, kjer si pridobi strokovno znanje kot mehanik in celo postane prvi ključavničar v polku. - Leta 1885 se za stalno naseli v Gradcu. Pri mojstru Luschneiderju popravlja neudobna in nevarna kolesa imenovana »mišolin« (Michaujev visokokolesnik) in razmišlja o konstrukcijskih izboljšavah. Pri mojstru Alblu te izboljšave tudi uresniči: tako da je znižal okvir kolesa, vanj vgradil dvoje enako velikih koles s krogličnimi ležaji, zadnje kolo pa sta gnala oba pedala z verigo. -

Gerhard PFERSCHY, Johann Puch, Ein Pionier Des Fahrzeugbaues

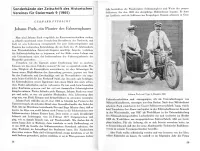

Sonderbände der Zeitschrift des Historischen falls bestärkten die Wanderjahre Selbständigkeit und Weite des jungen Vereines für Steiermark 9 (1965) Schlossers, für den 1882 der dreijährige Militärdienst begann. Er kam zur Artillerie und als Schlosser ins Zeugsdepot. Damals schössen in Graz GERHARD PFERSCHY Johann Puch, ein Pionier des Fahrzeugbaues Man wird Johann Puch vergeblich im Konversationslexikon suchen, so schnell entschwand seine Gestalt dem Bewußtsein der Nachwelt, und doch ist sein Lebensweg exemplarisch für jene Industriegründer und Pioniere der technischen Entwicklung, die am Ende des 19. Jahrhunderts dem Wirtschaftsleben Österreich-Ungarns mächtige Impulse verliehen. Als Schlosserlehrling hat er begonnen, auf der Höhe seines Lebens war sein Unternehmen eines der bedeutendsten der Fahrzeugindustrie der Monarchie geworden. Versuchen wir die Eigenart seiner Erscheinung klar zu machen. Können wir ihn einen Erfinder nennen? Er war es eigentlich nicht. Was seine Tätigkeit als Konstrukteur auszeichnete, ist eher blitzartiges Er fassen neuer Möglichkeiten der Anwendung gewesen, gepaart mit Sinn für das Praktische und Zweckmäßige und als Wesentlichstes ein unge mein feines Gefühl für den Werkstoff Stahl, das ihn noch spät befähigte, bei Konstruktionen seiner Ingenieure mit einem Blick den noch schwa chen Punkt aufzufinden und zu verbessern. Er war auch kein besonders guter Kaufmann gewesen und hat viel mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen müssen. Weder Erfinder noch Manager, Johann Puch war weni ger und mehr, er war ein genialer Mechaniker. Sein Lebensweg aber JohannPuc hau fTyp e5 ,Baujah r190 5 zeigt uns, was Fleiß, Können und Beharrlichkeit zu erreichen vermögen. Fahrradwerkstätten und -erzeugungen, oft als Unterabteilungen von Johann Puch erblickte am 27. Juni 1862 in Sakusak bei Pettau in der Nähmaschinenfirmen, sozusagen aus dem Boden. -

17 Small Historic Towns in Austria

17 SMALL 2021/2022 HISTORIC TOWNS IN AUSTRIA SEE EXPERIENCE ENJOY SMALL HISTORIC TOWNS www.khs.info SMALL HISTORIC TOWNS WHAT MAKES US STAND OUT: Well-preserved historic townscapes Heritage buildings and landmarks Spectacular surrounding landscapes Scheduled tours with qualified guides Varied, high-quality events and shows Traditional weekly markets Traditional crafts in that you can experience first-hand Tourist attractions and experiences Lively cultural programmes Refined cuisine Unique shopping Medieval town charters Populations of less than 45,000 SMALL HISTORIC TOWNS IN AUSTRIA Stadtplatz 27 | 4402 Steyr | Austria Tel. +43 72 52 522 90 [email protected] | www.khs.info EXPLORE EACH TOWN IN 48 HOURS ... SEE EXPERIENCE ENJOY EDITORIAL / MAP 4 – 5 1 BADEN bei WIEN The furnished garden 6 – 13 2 BAD ISCHL Tradition and modernity 14 – 21 3 BAD RADKERSBURG Walking and cycling 22 – 29 4 BLUDENZ A wealth of possibilities 30 – 37 5 BRAUNAU am INN Charm and comfort on the Inn river 38 – 45 6 BRUCK a. d. MUR Nature and culture combined 46 – 53 7 FREISTADT A Varied History 54 – 61 8 GMUNDEN A stylish town of leisure 62 – 69 9 HALLEIN A multifacted insider tip 70 – 77 10 HARTBERG The garden town 78 – 85 11 JUDENBURG Flying high 86 – 93 12 KUFSTEIN Cobblestones meet modern urban flair 94 – 101 13 LEOBEN Attractive town with great views 102 – 109 14 RADSTADT A break with a view 110 – 117 15 SCHÄRDING Baroque treasure trove 118 – 125 16 STEYR When culture’s your fancy 126 – 133 17 WOLFSBERG Castles, mountains and wolves 134 – 141 AUSTRIA CLASSIC TOUR 142 – 143 3 Markus Deisenberger, freelance journalist; lives and works in Salzburg and Vienna Dear travellers, connoisseurs and friends of the SMALL HISTORIC TOWNS of Austria, A5 It typically takes about two days for visitors and tourists to Freistadt Wien get to know a town. -

Hilde HARRER, Johann Puch Und Seine Förderer

Blätter für Heimatkunde 75 (2001) HILDE HARRF.R Johann Puch und seine Förderer Im Jahre 1999 konnte das den Steirern unter der Kurzbezeichnung „Puchwerke" bestbekannte große Grazer Industrieunternehmen mit der heutigen Konzernbezeich nung „STEYR-DAIMLER-PUCH FAHRZEUGTECHNIK - A COMPANY OF MAGNA" das 100jährige Bestandsjubiläum feiern. Aus diesem Anlaß und zum Gedenken an den 85. Todestag des Firmengründers Johann Puch wurden neue Forschungen zu leben und Wirken dieses bedeutenden Industriegründers der Habsburgermonarchie angestellt und zusammen mit bisherigen Ergebnissen und Grundzügen der Unternehmensgeschichte bis heute in diversen Publikationen und Ausstellungen präsentiert. Zugleich war es 1999 gerade 110 Jahre her, seit Puch sein erstes Fahrrad als Selbstständiger gebaut hat.1 Im vorliegenden Beitrag soll anhand einiger Beispiele auf Personen und Institu tionen hingewiesen werden, die den Aufstieg Puchs vom .Schlossergesellen zum Fabrikanten, dessen Fahrrad-, Motorrad- und Automobilproduktion über die Grenzen Österreich-Ungarns hinaus bekannt geworden ist, gefördert haben. ' Das Historische Archiv Pettau/Pmj (Slowenien) brachte 1998 in Anbetracht des Umstandes, daß Puch gebürtiger Slowene war, eine Johann Puch-Monographie heraus samt Zusammen fassung der Beiträge in Deutsch und Englisch, ausgenommen die Aufsätze von drei Grazer Autoren, die vollständig in Deutsch abgedruckt sind. Das Bildmaterial ist jedoch der slowenischen Übersetzung im Hauptteil beigestellt: Zgodovinski athiv na Ptuju, Janez Puh- Johann Puch, clovek, izumitelj, tovarnar, vizionar (1862-1914). Ptuj 1998. Grazer Beiträge: ELKE HAMMER, Die Stadt in der Wendezeit - politische, wirtschaftliche, soziale und kultu relle Verhältnisse in der Stadt Graz in der Zeit der Jahrhundertwende, S. 55-60 u. 202-207; MARTIN VIDOVIC, Die kirchliche Verwaltung in der Steiermark, S. 61-65 u. 207-209; HILDE HARRER. -

Sutherland Philatelics AUSTRIA

SUTHERLAND PHILATELICS, PO BOX 448, FERNY HILLS D C, QLD 4055, AUSTRALIA Page 1 SG Michel Year Particulars MUH Mint MNG Fine Used Used Sutherland Philatelics PO Box 448 Ferny Hills D C, Qld 4055 Australia ABN: 69 768 764 240 website: sutherlandphilatelics.com.au e-mail: [email protected] phone: international: 61 7 3851 2398; Australia: 07 3851 2398 AUSTRIA List Structure: AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE - AUSTRIA TO 1918 REPUBLIC 1918-1938 ALLIED OCCUPATION AUSTRIAN REPUBLIC FROM 1945 Broken sets, special cancels, postal stationery, commemorative sheets, telegraph stamps, official delivery, FRAMAS Austro-Hungarian Military Post Austro-Hungarian POs in the Turkish Empire = imperforate ( = airmail SG Mi 703 555A 1933 WIPA.ordinary paper VFU with exhibition cancel To find an item in this list, please use Adobe's powerful search function. We obtain our stock from collections we purchase. We do not have an Austria supplier. Consequently, where something is unpriced, we do not have it at present. We list all items we have in stock, including broken sets, and singles from sets. Prices subject to change without notice. Please note that GST (currently 10%) is applicable from 1 July 2000. International sales are GST free. The prices in this list INCLUDE GST All prices are in Australian dollars. E&OE CREDIT CARDS: VISA & MASTERCARD ACCEPTED -- MIN $30 SUTHERLAND PHILATELICS, PO BOX 448, FERNY HILLS D C, QLD 4055, AUSTRALIA Page 2 SG Michel Year Particulars MUH Mint MNG Fine Used Used AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE - AUSTRIA TO 1918 Currency -- 60 kreuzer = 1gulden Arms of Austria - imperforate rough hand made paper - wmk K.K.H.M. -

MALI SIMPOZIJ 2019 Promet in Prevozna Sredstva

MALE OBJAVE št. 9 • urednik: Drago Oman • avtorji besedil: MALI SIMPOZIJ 2019 Promet in prevozna sredstva Lorena Horvat, Enis Čurkić, OŠ Draga Kobala Maribor Maja Kajbič, Patricija Gole, OŠ Duplek Alina Barbarič, Zara Šauperl, Alina Bratovčak, OŠ Duplek Nuša Ačko, Neli Lunežnik, OŠ Fram Julija Bevc, Maruša Bosiljevac, Ajda Cizl, OŠ Franceta Prešerna Maribor Nuša Ačko, Neli Lunežnik,Ana Angel, Nika Šerdoner, OŠ Hajdina Nika Sitar, Manca Matjašič, Laura Jambrovič, Ria Ana Hotko, OŠ Hajdina Anemari Graber, Gabriela Driggs Donatien, OŠ Kungota Laura Sinič, OŠ Leona Štuklja Maribor Kornelija Babič, OŠ Starše Doroteja Dominko, Zala Hadjar, OŠ Tabor I Maribor Kaja Truntič, Lija Zemljič, OŠ Tabor I Maribor Vitja Kit, Maks Pučko, OŠ Tabor I Maribor • MALI SIMPOZIJ 2020 Stare obrti Anej Ozimič, OŠ Draga Kobala Maribor Amaja Krašna, Nives Polanec, Tomaž Pernek, OŠ Duplek Neža Lonec, Lana Kos, Sara Bizjak, OŠ Duplek Maša Belas, Tinkara Škrinjar, OŠ Fram Julija Bevc, Maruša Bosiljevac, Ajda Cizl, Tina Zavec Stojanović, OŠ Franceta Prešerna Maribor Vanja Vrabl, Ana Marija Kancler, Janja Murko, OŠ Hajdina Nika Šardoner, Teja Horvat, Ana Angel, Pia Gojkovič Premužič, OŠ Hajdina Manca Sitar, Iva Ogrizek, Julija Mohorič, OŠ Hajdina Danaja Klampfer, Ajda Mihajlović, Neli Papec, Urška Šerbinek, OŠ Kungota Klara Brezner, Ian Mokrici, Matija Ornik, Blaž Pihler, OŠ Starše Eva Lukman Ducman, Maša Pleteršek, OŠ Starše 2 Male objave št. 9 KAZALO • Drago Oman: Spremna beseda 4 • avtorji besedil: MALI SIMPOZIJ 2019 Promet in prevozna sredstva Ana Angel, Nika Šerdoner: -

Magna Steyr Over the Years

History Magna Steyr over the years 1864 Josef und Franz Werndl & Comp., Waffenfabrik und Sägemühle (Arms Factory and Sawmill) is established in Oberletten near Steyr, Upper Austria. 1899 Johann Puch founds Johann Puch - Erste Steiermärkische Fahrrad-Fabriks-Aktiengesellschaft (First Styrian Bicycle Factory, Inc.). 1899 Eduard Bierenz, personal friend of Gottlieb Daimler, sets up Österreichische Daimler -Motoren- Gesellschaft Bierenz, Fischer & Co. in Wiener Neustadt. 1914 Johann Puch - Erste Steiermärkische Fahrrad-Fabriks AG changes its name to PUCHWERKE AG. 1923 Founding of the company Blau in Zschopau (Sachsen/Germany). 1926 In accordance with the resolution at the 1925 annual general meeting, Josef und Franz Werndl & Comp., Waffenfabrik und Sägemühle is renamed STEYR-WERKE AG and entered in the Vienna register of companies. 1928 March 31: The Österreichische Daimler-Motoren-Gesellschaft shareholders' meeting approves merger with Österreichischen Flugzeugfabrik AG, the Austro Daimler bodywork plant and with Puchwerke AG. 1928 May 21: Puchwerke AG shareholders' meeting approves merger with Österreichische Daimler - Motoren AG. 1928 December 28: The new company, Austro Daimler Puchwerke Aktiengesellschaft, is entered in the Vienna register of companies. 1934 Steyr-Werke AG shareholders' meeting approves merger with Austro Daimler Puchwerke Aktiengesellschaft. 1935 The new Steyr-Daimler-Puch AG is entered in the Vienna register of companies. 1957 Frank Stronach founds the company Multimatic. 1969 Multimatic merges with Magna Electronics. 1988 Founding of Magna International Inc. Group Tesma. 1995 Tesma International Inc. acquires the Blau Group. 1998 Magna International Inc. acquires a majority holding in Steyr-Daimler-Puch AG. 2001 MAGNA STEYR AG & Co KG is founded. 2002 June 6: Resolution passed at the annual general meeting changing the name of Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik AG & Co KG to MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG and STEYR Powertrain AG & Co KG to MAGNA STEYR Powertrain AG & Co KG. -

Johann Puch & Comp. Fabrikmäßige Erzeugung Von Fahrrädern

Einfluss Erlangte, wurde 1896 die Johann Puch & Köstenbaum Mühle in der Baumgasse in Graz erworben und Umgebaut Comp. wurde. Am 23.Februar 1897 wurde die Firma in Johann Puch & Fabrikmäßige Comp. Styria Fahrradwerke Erzeugung von umgewandelt. Wegen mangelnder Fahrrädern Entscheidungsfreiheit verlies Johann Puch diese Firma die er als Direktor Graz Strauchergasse 18 a eine Ära hätte Leiten sollen. begann Johann Puch Gründet seine erste Fahrrad Reparatur Im Mai 1899 übernahm Johann Puch Werkstätte. Nach einigen die Grazer Fahrradwerke Anton Schwierigkeiten mit der Grazer Werner& Comp. in der Absicht Politik Bekam Johann Puch eine daraus einige Monate später eine Betriebsstätten Genehmigung. Doch Aktiengesellschaft zu Gründen. In Reparatur, Erzeugung im kleinen den darauf folgenden Monate gelang Rahmen und der Verkauf von es ihm Aktionäre für diesen neuen englischen Fahrrädern waren Ihm zu Geschäftszweig zu finden und wenig deswegen Gründete Johann bereits am27.September 1899 eine Puch mit seinem künftigen Aktionärs Versammlung einzuberufen Schwiegervater und Gönner Victor und das neue Unternehmen Johann Kalmann 1891 seine neue Firma Puch-Erste Steiermärkische Fahrrad Fabrik AG in das Handelsregister „Johann Puch & Comp. Eintragen zu lasse. Der Betrieb Fabriksmässige befand sich zuerst in der Laubgasse Erzeugung von wurde jedoch bald auf ein Areal Fahrrädern“ in der Grazer Fuhrhofgasse, welche später in Puchstrasse Umbenannt 1892 Verlagerung der werden sollte, verlegt. Das Einser Firma in die Werk war Geboren. Karlauerstrasse 26 wo bereits 34 Arbeiter mit Nach der Jahrhundert Wende der Herstellung der mittlerweile gründete Puch schon Bekannten "STYRIA Verkaufsniederlassungen in Wien FAHRRÄDER aus Graz beschäftigt Budapest und Prag übernahm im waren. Jahre 1903 die Vertretung der Lastwagenfirma Mannesmann Mulag Nach der folgenden Umfirmierung und 1906 die Generalvertretung der der Firma in eine KG wobei die Dixi Automobile der Fahrzeugfabrik Bielefelder Maschinen Fabrik großen Eisenach. -

Pdf 100 LET INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Bogo Zupančič 100 LET INŽENIRSKE 100 LET INŽENIRSKE 100 Years of the Slovenian Chamber of Engineers 100 Years of the Slovenian Chamber of Engineers ZBORNICE SLOVENIJE ZBORNICE SLOVENIJE 1919–2019 1919–2019 Nismo samo slovenski gradbeniki Not only the Slovene civil engineers are navdušeni in ponosni ob izjemnih enthusiastic and proud of the exceptional projektantskih dosežkih svojih cenjenih design achievements of our distinguished kolegov Marjana Pipenbaherja in colleagues Marjan Pipenbaher and dr. Viktorja Marklja doma in po svetu, Dr. Viktor Markelj at home and abroad, ampak so njuni realizirani projektni but their project accomplishments are also dosežki visoko ocenjeni in nagrajeni highly rated and rewarded with prestigious s prestižnimi mednarodnimi priznanji. international awards. With their S svojo inovativnostjo in inženirsko innovativeness and engineering wisdom, modrostjo dajeta izjemen prispevek they make an exceptional contribution to h gradbenemu inženirstvu doma in po civil engineering at home and abroad and svetu ter tako postavljata trdne temelje thus set a solid foundation for the further za nadaljnji razvoj inženirske stroke in development of the engineering profession izziv za bodoče mlade strokovnjake. and a challenge for future young professionals. Janez Reflak Bogo Zupančič 100 LET 100 Years of INŽENIRSKE the Slovenian Chamber ZBORNICE of Engineers SLOVENIJE 1919–2019 100 let Inženirske zbornice Slovenije (1919–2019) / Kazalo / Content 100 Years of the Slovenian Chamber of Engineers (1919–2019) Založnik / Publisher: -

Kurzfassung Des Inhaltes

Weis- Weishaupt Verlag, A-8342 Gnas 27 haupt T +43-3151-8487 • [email protected] • www.weishaupt.at Walter ULREICH, Wolfgang WEHAP Die Geschichte der PUCH-Fahrräder ISBN 978-3-7059-0381-4 400 Seiten, ca. 500 Farbabb. € 48,– Kurzfassung zum Buch 1. Anfänge der Fahrraderzeugung in Österreich und der Steiermark (1885–1889) Das Hochrad, damals auch im deutschen Sprachraum „Bicycle“ genannt, erschien erstmalig etwa 1880 in der österreichisch-ungarischen Monarchie. In Smíchow bei Prag war der Start der ersten fabriksmäßigen Hochräder: Ab 1880 stellte die Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen Jan Kohout Hochräder nach englischem Vorbild her. Die Söhne Kohouts, Josef und Petr, machten die Marke als starke Hochrad-Racer schnell bekannt. Kleinere Hersteller vor 1885 wie Valentin Wiegele in Korpitsch bei Villach errangen nur lokale Bedeutung. In Wien erzeugte die Velociped-Fabrik Karl Greger ab 1884 Hochräder; die jährlichen Produkti- onszahlen sollen 300 bis 400 Stück der Marke Austria erreicht haben. Im Jahre 1896 galt Greger mit einer Jahresproduktion von 10.000 Fahrrädern als „die älteste Fahrrad-Fabrik Oesterreichs und eine der grössten des Continents“ und als „Begründer der Fahrrad-Industrie in Oester- reich-Ungarn“. Etwa zeitgleich mit Greger begannen in Wien Carl Goldeband und die Nähma- schinenfabrik H. Wagner Bicycles herzustellen. Für die Folgejahre 1885 bis 1889 kann eine eigene Hochrad-Erzeugung durch Mathias Allmer, Josef Benesch und Josef Eigler in Graz, Johann Jax in Linz, Josef Fritsch in Eger, Julius Mickerts und Otto Schäffler in Wien, Nicolaus Heid in Sto- ckerau und G. A. Waeger in Brünn mit einiger Sicherheit nachgewiesen werden. 1 Die Geschichte der PUCH-Fahrräder (Kurzfassung) 2.