Al Soprintendente Archeologo DOTT. G

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Deliverable T2.1.1 Collection of Primary and Secondary Data

“Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area” Collection of Primary and Secondary Data This report was prepared for and submitted to the “INNOVAGRO” Project by: “This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of the Technical University of Crete and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION Programme authorities”. © Copyright by the “Innovagro” project Collection of Primary and Secondary Data The “INNOVAGRO” partnership consists of: Name Role Country Chania Chamber of Commerce and Industry Lead Partner Greece Region of Crete Partner 2 Greece Technical University of Crete Partner 3 Greece Network of the Insular Chamber of Commerce Partner 4 Greece and Industry of the European Union Province of Potenza Partner 5 Italy E-institute, institute for comprehensive Partner 6 Slovenia development solutions Italian Confederation of Agriculture Partner 7 Italy Union of Chambers of Commerce and Industry of Partner 8 Albania Albania Chamber of Commerce and Industry of Serbia Partner 9 Serbia University of Basilicata Partner 10 Italy History Changes Version Date of Issue Document Title Author(s) Controller Number 1.0 23/7/2019 E. Grigoroudis T. Tsimrikidis ©INNOVAGRO Page 1 Collection of Primary and Secondary Data Table of Contents List of Abbreviations ........................................................................................................ -

Pàtron Editore AGEI - Geotema, 52 Anno XX 2016 Settembre-Dicembre

ISSN 1126-7798 52 Andrea RIGGIO, Isabella VarrAso, Introduction Maria Gemma GRILLOTTI DI GIacOMO, The relationship between Food - Agriculture - Environment compared with the new Common Agricultural Policy Isabella VarrAso, Spaces and ethics in the Common Agricultural Policy Andrea sonnino, Delgermaa CHULUUNBaaTAR, John RUANE, Food security, sustainability and agricultural innovation Maria Patrizia MaRINO, Perspectives and role of agriculture in the contest of current worldwide crisis Maria FIORI, Territorial identity and rurality Valeria de Marcos, Peasants and the production of food: new values and ways of thinking about the relationship between food, agriculture and the environment Andrea RIGGIO, Pierluigi DE FELICE, Biomass energy, agriculture and sustainability. A case study in the inside hill of Northern Campania 52 Isabella VarrAso, Antonio DIMITRIO, Impact of the global economic crisis on bank loans in agriculture in Italy and in Apulia (2010-2013) COMMON AGRICULTURAL POLICY ROLE carmen silva CastAgnoli, The beautiful agricultural landscapes of Molise as a resource for tourism AND VALUE IN A CHANGING WORLD. Liberata NICOLETTI, New forms of rurality and agricultural quality products in Apulia Food - Agriculture - environment As key factors in kostantina Tatsios, Rural tourism as a form of cultural tourism in Apulia order to get through the current globAl economic crisis Anna BOZZI, Agriculture and rural life for the protection and the promotion of inland areas: the case of Subapennino Dauno (Apulia) edited by Maria Dina LOMBARDI, Rural landscape and countryside: promotion opportunity and tourism development. Andrea Riggio Isabella Varraso An example from Apulia and Basilicata DL 353/2003 Poste S.p.A. Italiane - Sped. in Abb. Poste 2016 - - Anno XX n. -

Terre Tarentine”

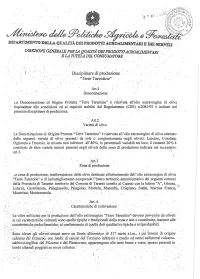

Disciplinare di produzione “TERRE TARENTINE” Art. 1 Denominazione La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2 Varietà di olivo La Denominazione di Origine Protetta «Terre Tarentine» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente negli oliveti della zona geografica: Leccino, Coratina, Ogliarola e Frantoio, in misura non inferiore all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% è costituito da altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art. 3. Art. 3 Zona dì produzione La zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Terre Tarentine» e di imbottigliamento comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Taranto: territorio del comune di Taranto censito al catasto con la lettera «A», Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola. Art. 4 Caratteristiche di coltivazione Le olive utilizzate per la produzione dell'olio extravergine «Terre Tarentine» devono provenire da oliveti le cui caratteristiche colturali sono quelle tipiche e tradizionali della zona e atte a contribuire, insieme alle caratteristiche pedoclimatiche, al conferimento di quelle doti qualitative tipiche e irriproducibili. Sono idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune e rosse, spesso presenti in lembi alternati poggiati su rocce calcaree. -

Of Regulation (EEC) No 2081/92 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin

C 31/2EN Official Journal of the European Union 5.2.2004 Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2004/C 31/02) This publication confers the right to object to the application pursuant to Articles 7 and 12d of the abovementioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in a Member State, in a WTO member country or in a third country recognized in accordance with Article 12(3) within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: ARTICLE 5 PDO (x) PGI ( ) National Application No: — 1. Responsible department in Member State Name: Ministero delle Politiche agricole e forestali Address: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma Tel. (39-06) 481 99 68 Fax (39-06) 42 01 31 26 E-mail: [email protected] 2. Applicant group 2.1. Name: (a) AJO (Associazione Jonica Olivicoltori) (b) AJPROL (Associazione Jonica Produttori Olivicoli) 2.2. Address: (a) Via Duca degli Abruzzi, 37 — I-74100 Taranto (b) Via Duca degli Abruzzi, 21 — I-74100 Taranto 2.3. Composition: producer/processor (x) other ( ) 3. Type of product: Oils and fats — Extra virgin olive oil — Class 1.5 4. Specification (summary of requirements under Article 4(2)) 4.1. -

MIPAAF Provv 4.4.2017 Terre Tarentine

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PROVVEDIMENTO 4 aprile 2017 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terre Tarentine» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (CE) n. 1898/2004 del 29 ottobre 2004. (17A02826) (GU n.96 del 26-4-2017) IL DIRIGENTE PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1898/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Terre Tarentine»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare -

TIFM -Apulia-SE.Pdf

edizioni In partnership with italianthe foodmagazine buyer’s • guide SPECIAL EDITION 2019 DISCOVER APULIA THE PRODUCTS AND THE COMPANIES APULIA SPECIAL INSIGHT EDITION EDITORIAL by Riccardo Colletti ENCHANTING A REVIVIFIED LAND FOOD CULTURE “The whole of Apulia is a land of winds and ge and distribution around the world. clouds galloping between sea and sea. The vi- The Special Edition that you are leafing throu- nes, the olive trees, and the almond trees are gh, called ‘Discover Apulia’, is a guide to the Apulia’s plants, and also its main source of many excellences originating from this region richness.” rich in history, culture, artistic beauties and The quote, one of many, belongs to the that is one of the flagships of Italian food pro- journalist and writer Guido Piovene, author of duction. of many reportages and of the famous book ‘Discover Apulia’ puts the spotlight on its va- THE REGION THAT FORMS THE 'HEEL OF ITALY'S ‘Viaggio in Italia’ (‘Journey Through Italy’) pu- ried offer, on the latest export trends and de- blished in 1957 and considered one the most scribes the many consortia, associations and BOOT' IS FAMOUS FOR ITS LANDSCAPES, renowned literary guides to Italy in the years of events that make up the social fabric of the re- CULTURE, ANCIENT ARCHITECTURE AND, the economic boom. gion. But above all, it tells about the companies OF COURSE, ITS UNRIVALLED FOOD TRADITION. Incipit pages describe, in a sober yet inten- and entrepreneurs that, with a lot of passion, se way, one of the many facets of this region, are constantly committed to the production Geographical coordinates the Emperor Federico II, near Andria; the Trulli crossroad between West and East, as well as of specialties that are increasingly appraised Apulia is a region of Southern Italy that bor- of Alberobello, dry-stone constructions unique WHAT IS A TRULLO? one of the most fascinating lands of our count- on a global scale. -

Elaborato N. 5: Schede Degli Ambiti Pesaggistici

Elaborato n. 5: Schede degli Ambiti Pesaggistici A. DESCRIZIONI STRUTTURALI DI SINTESI B. INTERPRETAZIONE IDENTITARIA E STATUTARIA C. SCENARIO STRATEGICO Ambito 8/ ARCO IONICO TARANTINO Piano Paesaggistico Territoriale Regionale http//:www.paesaggio.regione.puglia.it INDICE DELLA SCHEDA DI AMBITO SEZIONE A - SEZONE B - SEZIONE C - DESCRIZIONI STRUTTURALI DI SINTESI INTERPRETAZIONE IDENTITARIA E STATUTARIA LO SCENARIO STRATEGICO A0_ B1. C1. INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO INTERPRETAZIONE STRUTTURALE DI SINTESI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE A1_ B2. C2. RAPPRESENTAZIONE IDENTITARIA: STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA AZIONI, POLITICHE, PROGETTI - Estratto della carta del patrimonio A2_ - Le figure territoriali dell’ambito STRUTTURA ECOSISTEMICO - AMBIENTALE B3. LE REGOLE STATUTARIE: A3_ STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE - Descrizione delle invarianti strutturali (rilevanza) - Stato di conservazione delle invarianti (integrità) A3.1 Lettura identitaria e patrimoniale di lunga durata - Regole di riproducibilità delle invarianti A3.2 I paesaggi rurali A3.3 Caratteri agronomici e colturali A3.4 I paesaggi urbani A3.5 I paesaggi costieri A3.6 Struttura percettiva e valori della visibilità sezione A - descrizioni strutturali di sintesi SEZ. A0 - INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO LIMITe DeLL’ AMbITo A L’Arco tarantino è roccia incisa, è ac- qua affilata, che ha trasformato la pie- tra in una scultura di giardini abitati, degradanti verso il mare. B Dal punto di vista morfologico l’ambito è formato sostanzialmente da un altopiano lievemente mosso e una zona pianeggiante che degrada verso il mare. C Sup.compresa Sup.ambito/sup. nell’ambito tot L’Arco Ionico-Tarantino costituisce una vasta piana a forma di arco che ARCO IONICO (kmq.) (%) si affaccia sul versante ionico del territorio pugliese e che si estende quasi interamente in provincia di Taranto, fra la Murgia a nord ed il Sa- Superficie totale 1.325,80 lento nord-occidentale a est. -

Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli

ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI TARANTO LISTINO 2017 RILEVAZIONE ANNO 2016 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione O SSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI TARANTO – RILEVAZIONE 201 6 Hanno collaborato alla formazione del listino MASSIMO CURATOLO, ingegnere, membro di numerose commissioni di congruità presso enti pubblici. È stato capo area presso la struttura centrale della Agenzia del Territorio che si occupava di Osservatorio del mercato immobiliare. Ha diretto l’ufficio tecnico erariale di Isernia e di Viterbo. È stato capo del Servizio Tecnico 1° della Direzione Centrale dei SS.TT.EE. Autore/coautore di numerose pubblicazioni sia in campo estimale che catastale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza. ANTONIO IOVINE, ingegnere consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona, Synergia formazione. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze. -

Official Journal C 440 of the European Union

Official Journal C 440 of the European Union Volume 59 English edition Information and Notices 26 November 2016 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2016/C 440/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8191 — ArcelorMittal/CLN/JV) (1) ..................... 1 2016/C 440/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8055 — Coherent/Rofin-Sinar Technologies) (1) ... 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2016/C 440/03 Euro exchange rates .............................................................................................................. 2 EN (1) Text with EEA relevance V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2016/C 440/04 Prior notification of a concentration (Case M.8216 — Allianz/Dalmore/BEL) — Candidate case for simplified procedure (1) .......................................................................................................... 3 OTHER ACTS European Commission 2016/C 440/05 Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs ......................................................................................................... 4 (1) Text with EEA relevance 26.11.2016 EN Official Journal of the European Union C 440/1 II (Information) INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES EUROPEAN COMMISSION Non-opposition to a notified concentration (Case M.8191 — ArcelorMittal/CLN/JV) (Text with EEA relevance) (2016/C 440/01) On 22 November 2016, the Commission decided not to oppose the above notified concentration and to declare it compati ble with the internal market. This decision is based on Article 6(1)(b) of Council Regulation (EC) No 139/2004 (1). -

A) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2016/C 440/05

C 440/4 EN Official Journal of the European Union 26.11.2016 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an amendment application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2016/C 440/05) This publication confers the right to oppose the amendment application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF AN AMENDMENT TO THE PRODUCT SPECIFICATIONS OF A PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN/PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION WHICH IS NOT MINOR Application for approval of an amendment in accordance with the first subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ‘TERRE TARENTINE’ EU No: IT-PDO-0105-01356 — 24.7.2015 PDO ( X ) PGI ( ) 1. Applicant group and legitimate interest O. P.OL AJPR Soc. Coop. Agricola dei Produttori olivicoli già Associazione dei Produttori Olivicoli della provincia di Taranto [Cooperative (former association) of olive producers in the province of Taranto]. Address: S. S. 7 Appia, Km. 640.4 74010 Statte (TA) ITALIA Tel. +39 0994527778 Fax +39 0994551832 Email: [email protected]; certified email (PEC): [email protected] The above protection association is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product name — Product description — Geographical area — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other [details of the control body have been inserted] 4. -

Disciplinafe Di Produzione '•.·.''· -'

• :.Ü>^'., , ^^ . , , .-'J--.· / чч ν"- *- "i"·.· C0. \ 'A4 ψ; BILLA QÜAUTA DEI-PRODOTTI AG&OÁtlMEŇTASIEOil SĒ^Zi: В1ЩЛОШЕОЕШЖМЕРЕКМйиАтАВЕ1РЮВОТПАОЮШШт'АШ EIATÜTELÁDELCÖNSUMATOm ; f · . Disciplinafe di produzione '•.·.''· -'. .' ·..'. - "Terre Tarentįne" '. .. - • '••' '•••"''"••' ' ', : ."•. Ártl ;- •·-' -; ' ' •' •• .'.·..''•'"'· Denominazione . La -Denominazione .di Origine Protetta. "Terre Tärentine" è riservata all'olio exrravergine di oliva rispondente alle condizioni ed.ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CEE) n.2Ö81/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione. ' ·'..·•' ..·'• ; " Art.2 ' Varietà di olivo La Denominazione di Origine Protetta "Terre Tarentine" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente · negli oliveti: Leccino, Coratina, Ögliarqlae Frantoio, in misura non inferiore 'all'80%, in percentuali variabili tra loro; il restante 20% è costituito áa altre varietà minori presenti negli oliveti della zona di produzione indicata nel successivo art.3. •:.·...'• · ' • ' · ' ••:, • . .' Art.3 ; • .' Zona di produzione ^a.zona di produzione, trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva "Terre Tarentine" ė di imbottigliamento comprende .l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Taranto: territorio del Comune di Taranto censito al Catasto con.la lettera "Ä", Ginosa, f, Laterza, Castellaneta, Palàgianello, Palagiano, Möttölä,, Massafra, Crispiano,- Statte,. Martina Francą·, -

SPECIALE ESTATE 2018/6 • Sabato 14 - Domenica 15 Luglio 2018 Sabato 14 - Domenica 15 Luglio 2018 • SPECIALE ESTATE 2018/6 • III MILITARI Consulenza Legale

Sabato 14 - Domenica 15 Luglio 2018 • I SpecialeSpeciale EstateEstate 20182018 n.6 1 Nelle foto: 1. Centro storico di Pulsano Taranto 2. Castellaneta Marina - Taranto 3. Centro strorico di Mottola Taranto 4. Quartiere delle Ceramiche 2 di Grottaglie - Taranto 3 4 II • SPECIALE ESTATE 2018/6 • Sabato 14 - Domenica 15 Luglio 2018 Sabato 14 - Domenica 15 Luglio 2018 • SPECIALE ESTATE 2018/6 • III MILITARI consulenza legale sorto a Taranto (in via Plinio, 9), diretto dall’avv. Enzo Gigante, un centro completo di “Studi di Diritto” riguar- dante i vari segmenti della carriera dei militari, iniziando dai vari concorsi di accesso nelle singole attività profes- sionali della Pubblica Amministrazione, ai ricorsi dinanzi Èal Tar, al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti. Il centro è a disposizione per l’ascolto e per eventuali ricorsi amministrativi tendenti a verificare - ed eventualmente im- pugnare - provvedimenti illegittimi, immotivati ed ingiusti dei vari Ministeri. Non solo: si occupa anche di ricorsi gerarchici riguardanti l’ordinamento ed il regolamento militare e di Polizia. Il centro può verificare, inoltre, con gli eventuali richiedenti, il diritto del Militare per il riconoscimento della causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata e della inden- nità per le vittime del dovere e privilegi relativi. È anche competente in materia relativa ai reati militari, nell’am- bito del codice militare di pace del 1947 e successive modifi- che di norme di applicazione di riferimento al codice penale ordinario. Il centro studi può essere contattato solo ed esclusivamente il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20,30, chiamando i numeri telefonici 349:6350274 e 393:9449307, oppure inviando una mail agli indirizzi di posta elettronica avv.gigante.vincenzo@gmail.