Enjeux-37.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Tackling Small Arms in Central Africa Tackling Small Arms in Central Africa

paper 29 Tackling Small Arms in Central Africa Tackling Small Arms in Central Africa by Lucien Mufor Atanga Published by ©BICC, Bonn 2003 Bonn International Center for Conversion Director: Peter J. Croll An der Elisabethkirche 25 D-53113 Bonn Germany Phone: +49-228-911960 Fax: +49-228-241215 E-mail: [email protected] Internet: www.bicc.de Table of Contents Table of Contents Acknowledgements 4 1. Introduction 5 1.1 Background and Problem 5 1.2 Scope 11 1.3 Objective 12 1.4 Research Propositions/Questions 12 1.5 Significance of the study 12 1.6 Definition of Core Concepts 13 1.7 Methodology 13 2. Literature and Analysis 14 2.1 The Literature 14 2.2 Practical Disarmament in Latin America 20 2.3 Practical Disarmament in Africa 23 2.4 Some Technical Aspects of Micro-Disarmament 26 2.5 Aspects of Conceptual and Theoretical Considerations 27 3. The Way Forward? 30 3.1 Elements for Practical Micro-disarmament in the sub-region of Central Africa 30 3.2 Traditional Authorities 37 3.3 The International Community and NGOs 38 3.4 The Role of Business and MNCs 39 4. Conclusion 41 5. References 44 Acknowledgements Acknowledgements My stay at the Bonn International Centre for Conversion (BICC) as a Ford Research Fellow has been quite an enriching experience professionally. I thank both the Ford Foundation and my host institution, BICC for granting me such an opportunity. I also wish to express my appreciation to the University of Buea, Cameroon, for granting me leave of absence to take up the fellowship. -

UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 1 Faculté Des Sciences Economiques Et Sociales Institut De Sociologie

N° d’ordre : 4311 UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 1 Faculté des Sciences Economiques et Sociales Institut de Sociologie Doctorat Changement social – option Ethnologie Mélanie SOIRON LA LONGEVITÉ POLITIQUE. Ou les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon. Sous la direction de Rémy BAZENGUISSA-GANGA Professeur de Sociologie, Université de Lille 1 Membres du Jury : Joseph TONDA (rapporteur et Président du Jury), Professeur de Sociologie et d’Anthropologie, Université de Libreville, Gabon. André MARY (rapporteur), Professeur d’Anthropologie. Directeur de recherches au CNRS. Alban BENSA, Professeur d’Anthropologie. Directeur d’études à l’EHESS. Bruno MARTINELLI, Professeur d’Anthropologie, Université de Provence. Thèse soutenue publiquement le 28 janvier 2009 Tome 1 sur 2 Résumé A partir d’une question initiale portant sur les raisons de la longévité politique du président de la République gabonaise, nous avons mis en lumière les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon. Ceux-ci sont perceptibles au sein des quatre principales institutions étatiques. Ainsi, une étude détaillée des conditions de création, et d’évolution de ces institutions, nous a permis de découvrir la logique de l’autochtonie au cœur de l’Assemblée nationale, celle de l’ancestralité au sein du Sénat, tandis qu’au gouvernement se déploie celle de la filiation (fictive et réelle), et que le symbolisme du corps présidentiel est porté par diverses représentations. A ce sujet, nous pouvons distinguer d’une part, une analogie entre les deux corps présidentiels qui se sont succédés et d’autre part, le fait que le chef de l’Etat actuel incarne des dynamiques qui lui sont antérieures et qui le dépassent. -

Mensonges ---.Et Pillages Au Gabonr-! Pierre Péan

Mensonges ---.et pillages au Gabonr-! Pierre Péan Nouvelles Affaires africaines Mensonges et pillages au Gabon Fayard Couverture: Antoine Du Payrat ISBN: 978-2-213-68549-6 © Librairie Arthème Fayard, 2014 La Face cachée du Monde. Du cOlltre-pouvoir aux abus de pouvoir, avec Philippe Cohen, Mille et une nuits, 2003. Main basse sur A/gcr,' enquête sur un pillage,juillet 1830, Plon, 2004. Du même auteur Noires fureurs, blancs menteurs: Rwallda 1990-1994, Mille et une nuits, 2005. LAccordéoll de mali père. Fayard, 2006. Pétrole, la troisième guerre mOl/diale, Calmann-Lévy, 1974. L '111COIIIIU de l'Élysée. Fayard, 2007. Après Mao, les managers, Fayolle, 1977. Le Monde se/oll K. Fayard, 2009. Bokassa t', Alain Moreau, 1977. Carnages. Les guerres secrètes des grandes puissances ell Afrique. Fayard. Les Émirs de fa République, en collaboration avec Jean-Pierre Séréni, Seuil, 1982. 2010. Les Deux Bombes, Fayard, 1982; nouvelle édition, 199 1. La République des tl/af/eltes. Enquête sur la prillcipauté française de tl on-droit, Fayard, 20 Il . Affaires africaines, Fayard, 1983. Le Pen. Une histoire française, avec Philippe Cohen, Robert Laffant, 20 12. V, enquête sur l'affaire des fi aviOl/s renifleurs Il ... , Fayard. 1984. Kosovo. Une guerre «juste » pour un État mafieux, Fayard, 20 13. Les ClJapellières. Albin Michel, 1987. Ulle Francc sous influe/1ce. Quand le Qatar fait de '!DIre pays 50/1 terrain de jeu, avec Vanessa La Menace, Fayard, 1988. Ratignier, Fayard, 2014. LArgent noir. Fayard, 1988. L'Homme de lombre, Fayard, 1990. Vol UT 772. Stock, 1992. Le Mystérieux Doctellr Martin, Fayard, 1993. -

Ce Document Est Le Fruit D'un Long Travail Approuvé Par Le Jury De Soutenance Et Mis À Disposition De L'ensemble De La Communauté Universitaire Élargie

AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm UNIVERSITE DE LORRAINE ÉCOLE DOCTORALE FERNAND-BRAUDEL Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) / ERASE THÈSE En vue de l’obtention du doctorat en Sociologie Présentée et soutenue par Love Leaticia SOUNDA Le 29 mai 2018 L’accès aux soins au Gabon : écart entre la stratégie politique et les pratiques de santé Thèse dirigée par Anne SALMON – Directrice de thèse et Joseph TONDA – Codirecteur de thèse Jury : Anne SALMON, Professeur de sociologie – CNAM Paris Joseph TONDA, Professeur de sociologie - Université Omar Bongo Emmanuel JOVELIN, Professeur de sociologie - Université de Lorraine Anne-Chantal HARDY, Professeur de sociologie – Université de Nantes Florent SCHEPENS, Professeur de sociologie – Université de Bourgogne – Franche-Comté Anne VEGA, Chercheur HDR – Université Paris Nanterre UNIVERSITE DE LORRAINE ÉCOLE DOCTORALE FERNAND-BRAUDEL -

A Peace of Timbuktu: Democratic Governance, Development And

UNIDIR/98/2 UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research Geneva A Peace of Timbuktu Democratic Governance, Development and African Peacemaking by Robin-Edward Poulton and Ibrahim ag Youssouf UNITED NATIONS New York and Geneva, 1998 NOTE The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. * * * The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the United Nations Secretariat. UNIDIR/98/2 UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No. GV.E.98.0.3 ISBN 92-9045-125-4 UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research UNIDIR is an autonomous institution within the framework of the United Nations. It was established in 1980 by the General Assembly for the purpose of undertaking independent research on disarmament and related problems, particularly international security issues. The work of the Institute aims at: 1. Providing the international community with more diversified and complete data on problems relating to international security, the armaments race, and disarmament in all fields, particularly in the nuclear field, so as to facilitate progress, through negotiations, towards greater security for all States and towards the economic and social development of all peoples; 2. Promoting informed participation by all States in disarmament efforts; 3. Assisting ongoing negotiations in disarmament and continuing efforts to ensure greater international security at a progressively lower level of armaments, particularly nuclear armaments, by means of objective and factual studies and analyses; 4. -

The Executive Survey General Information and Guidelines

The Executive Survey General Information and Guidelines Dear Country Expert, In this section, we distinguish between the head of state (HOS) and the head of government (HOG). • The Head of State (HOS) is an individual or collective body that serves as the chief public representative of the country; his or her function could be purely ceremonial. • The Head of Government (HOG) is the chief officer(s) of the executive branch of government; the HOG may also be HOS, in which case the executive survey only pertains to the HOS. • The executive survey applies to the person who effectively holds these positions in practice. • The HOS/HOG pair will always include the effective ruler of the country, even if for a period this is the commander of foreign occupying forces. • The HOS and/or HOG must rule over a significant part of the country’s territory. • The HOS and/or HOG must be a resident of the country — governments in exile are not listed. • By implication, if you are considering a semi-sovereign territory, such as a colony or an annexed territory, the HOS and/or HOG will be a person located in the territory in question, not in the capital of the colonizing/annexing country. • Only HOSs and/or HOGs who stay in power for 100 consecutive days or more will be included in the surveys. • A country may go without a HOG but there will be no period listed with only a HOG and no HOS. • If a HOG also becomes HOS (interim or full), s/he is moved to the HOS list and removed from the HOG list for the duration of their tenure. -

The World Factbook

The World Factbook Africa :: Gabon Introduction :: Gabon Background: El Hadj Omar BONGO Ondimba - one of the longest-serving heads of state in the world - dominated the country's political scene for four decades (1967-2009) following independence from France in 1960. President BONGO introduced a nominal multiparty system and a new constitution in the early 1990s. However, allegations of electoral fraud during local elections in 2002-03 and the presidential elections in 2005 exposed the weaknesses of formal political structures in Gabon. Following President BONGO's death in 2009, new elections brought Ali BONGO Ondimba, son of the former president, to power. Despite constrained political conditions, Gabon's small population, abundant natural resources, and considerable foreign support have helped make it one of the more prosperous and stable African countries. Geography :: Gabon Location: Central Africa, bordering the Atlantic Ocean at the Equator, between Republic of the Congo and Equatorial Guinea Geographic coordinates: 1 00 S, 11 45 E Map references: Africa Area: total: 267,667 sq km country comparison to the world: 77 land: 257,667 sq km water: 10,000 sq km Area - comparative: slightly smaller than Colorado Land boundaries: total: 2,551 km border countries: Cameroon 298 km, Republic of the Congo 1,903 km, Equatorial Guinea 350 km Coastline: 885 km Maritime claims: territorial sea: 12 nm contiguous zone: 24 nm exclusive economic zone: 200 nm Climate: tropical; always hot, humid Terrain: narrow coastal plain; hilly interior; savanna -

Mamoudou Département D’Histoire Faculté Des Lettres Et Sciences Humaines Université De Douala /Cameroun Email : Mamoudou [email protected]

165 WILLIAM AURÉLIEN ÉTEKI MBOUMOUA,… WILLIAM AURÉLIEN ÉTEKI MBOUMOUA, LA DIPLOMATIE CAMEROUNAISE ET L’ORGANISATION DE L’UNITÉ AFRICAINE 1960 -1978 Mamoudou Département d’Histoire Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université de Douala /Cameroun Email : [email protected] Résumé : Géographiquement situé en Afrique centrale, le Cameroun fut l’un des Etats fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1963. En tant que acteur des relations internationales, il a eu une diplomatie dynamique influencée par l’héritage colonial, les contingences historiques et le quotient personnel de ses fils au rang desquels figure en bonne place William Éteki Mboumoua. Ce dernier qui succède à son compatriote Joseph Nzo Ekangaki à la tête de l’OUA en 1974, contribua grandement au développement et au rayonnement de l’institution panafricaine dans un contexte où le Cameroun déployait, sous la houlette de son chef de l’Etat Ahmadou Ahidjo, une diplomatie de présence et d’affirmation. Cette réflexion, qui s’adosse sur la biographie de William Éteki Mboumoua, montre la contribution d’un acteur de l’histoire à l’émergence de la diplomatie camerounaise et à la vitalité diplomatique de l’OUA. Grand commis de l’Etat, Éteki Mboumoua laissa une marque indélébile dans l’histoire de l’OUA. Fin négociateur, ce camerounais a œuvré pour la promotion économique du potentiel africain et pour la diplomatie culturelle en Afrique. Il fit montre de grandes qualités humaines et professionnelles tout au long de son mandat à la tête du secrétariat général de l’organisation panafricaine. Il quitta son poste en 1978, non sans regrets, pour regagner son pays et occuper le poste de conseiller diplomatique à la présidence de la république. -

1 7-26 Mars 1994

NOTE DE CONCLUSIONS MISSION -GABON 1 7-26 mars 1994 Pau/ GENER NOTE DE CONCLUSIONS MISSION GABON 17-26 mars 1994 Paul GENER La mission GABON avait pour objectif de tenter de faire avancer le dossier de la dette du gouvernement du GABON face à CIRAD-CP et de poser le problème du fonctionnement 1994 et relation avec HEVEGAB afin d'envisager l'avenir de notre coopération avec le CATH. 1 - Règlement de la dette Les différentes dettes du gouvernement du GABON envers le CIRAD-CP Hévéa (CATH) et Cacao (SONADECI - SOCAGAB et MINAGRI) ont fait l'objet d'exposés aux différents ministres (Economie et plan et Agriculture) ainsi qu'au Directeur général de l'Agriculture. M. le Ministre ONDO METHOGO nous a demandé de lui adresser un dossier (voir annexe 1). Ce dossier a été remis au Directeur de la CFD (Antoine BAUX) ainsi qu'au Chef de mission de Coopération (J.C. QUIRIN) et à son adjoint (M. SAPOR). Tous nos interlocuteurs ont reconnu le bien fondé de notre demande de remboursement. L'inscription au PAS devrait pouvoir être faite. M. BAUX nous a recommandé de suivre ce dossier à Paris avec M. BERTON. 2 - Poursuite de nos activités en 1994 Sachant qu'après la dévaluation du F CFA le budget actuel du CATH (300 M FCFA) ne peut supporter le coût sur lequel s'est engagé le Ministre de l'Agriculture en 1994 (voir annexe 5), nous avons proposé à la Direction générale de l'agriculture de nous adresser une lettre précisant la nouvelle position du Ministère de l'Agriculture. -

Partie Officielle

1er au 15 JUILLET 2010 CINQUANTE UNIEME ANNEE – N° 8 PRIX: 2.000 Francs Dépôt légal 777 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE _________________________________________________________________________________________ POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES : “DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 76.20.00 email : [email protected] Ceux-ci sont payables d’avance, mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications officielles” à Libreville Compte courant postal N° 0101 100 2534, centre de Libreville SOMMAIRE ____________ ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE ____ _______ Décret n°0289/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE déclaration d'utilité publique………………….....……20 _______ Décret n°0290/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant Décret n°0296/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010 déclaration d'utilité publique…………………….……21 règlementant la tenue vestimentaire dans l'administration publique…………………………………………….......1 Décret n°0291/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant __________ déclaration d'utilité publique…………………….……22 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE Décret n°0292/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DU déclaration d'utilité publique…………………….……22 DEVELOPPEMENT RURAL _______ Décret n°0293/PR/MHLU du 30 juin 2010 portant déclaration d'utilité publique…………………….……23 Décret n°0294/PR/MAEPDR du 30 juin 2010 portant __________ attributions et réorganisation du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du MINISTERE DES TRANSPORTS Développement Rural…………………………..............1 -

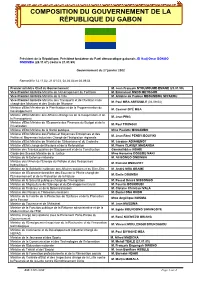

Composition Du Gouvernement De La République Du Gabon

COMPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GABON Président de la République, Président fondateur du Parti démocratique gabonais, El Hadj Omar BONGO ONDIMBA (28.11.67) (réélu le 21.01.99) Gouvernement du 27 janvier 2002 Remanié le 12.11.02, 21.01.03, 02.04.03 et 04.09.04 Premier ministre Chef du Gouvernement M. Jean-François NTOUMOUME-EMANE (23.01.99) Vice-Premier ministre Ministre de l'Aménagement du Territoire M. Emmanuel ONDO METOGHO Vice-Premier ministre Ministre de la Ville M. Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU Vice-Premier ministre Ministre des Transports et de l'Aviation civile M. Paul MBA ABESSOLE (04.09.04) chargé des Missions et des Droits de l'Homme Ministre d'Etat Ministre de la Planification et de la Programmation du M. Casimir OYÉ MBA Développement Ministre d'Etat Ministre des Affaires étrangères de la Coopération et de M. Jean PING la Francophonie Ministre d'Etat Ministre de l'Economie des Finances du Budget et de la M. Paul TOUNGUI Privatisation Ministre d'Etat Ministre de la Santé publique Mme Paulette MISSAMBO Ministre d'Etat Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et des M. Jean-Rémi PENDY-BOUYIKI Petites et Moyennes Industries Chargé de l'Intégration régionale Ministre d'Etat Ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et du Cadastre M. Jacques ADIAHENOT Ministre d'Etat chargé de Missions et de la Refondation M. Pierre CLAVER MAGANGA Ministre des Travaux publics de l'Equipement et de la Construction Général Idriss NGARI Garde des Sceaux Ministre de la Justice Mme Honorine DOSSOU NAKI Ministre de la Défense nationale M. -

Review No. 51

Review no. 51 Press Review 1—15 September 2013 Table of Contents Pages African Union - 395ème réunion du CPS sur la situation en Egypte 4 - 395th PSC meeting on the situation in Egypt 5 - Conclusions opérationnelles de la 3ème réunion des chefs des Services de Renseignement et de Sécurité des pays de la région sahélo-saharienne 6 - Operational Conclusions of the third Meeting of the Heads of Intelligence and Security Services of the countries of the Sahelo-Saharan Region 9 - Conclusions de la 2ème réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et l’opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne 13 - Conclusions of the 2nd Ministerial Meeting on the Enhancement of Security Cooperation and the Operationalization of the APSA in the Sahelo-Saharan Region 17 - Statement of the africa forum on the situation in the Syrian Arab Republic 21 - Tenue d'un atelier sur la Sécurité aux frontières à Tripoli, Libye 25 - Convening of a workshop on Border Security in Tripoli, Libya 27 - Sierra Leone donates $ 1 Million to AU Trust Fund on Mali 29 - Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 394ème réunion sur la situation à Madagascar 31 - Communiqué of the Peace and Security Council of the African Union (AU), at its 394th meeting on the situation in Madagascar 33 - L'Union Africaine se félicite des résultats de la réunion au sommet entre les Présidents du Soudan et du Soudan du Sud 35 - The African Union welcomes the outcome