Rock, Jazz, Progressif, Metal, Electro, Hardcore

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Hidden Hydrology COIL’S ‘Lost Rivers’ Sessions 1995-1996

Hidden Hydrology COIL’s ‘Lost Rivers’ Sessions 1995-1996 {Fan Curated EP} COIL - The ‘Lost Rivers’ Sessions 1995-1996 {Fan Curated EP} Lost Rivers of London Succour Version [DAT Master]. Untitled Instrumental #6 [DAT #30] 5 takes from the BLD Sessions 1995-1996. London’s Lost Rivers [Take #2 - vocals] Rough vocal track w. minimal backing mix. Lost Rivers of London [Take #1] Early version with vocals. Crackanthorpe; Sunrise Reading from Vignettes by Phil Barrington. London’s Lost Rivers [Take #1] Initial studio version with abrupt ending. [Cover Version] By The Psychogeographical Commission. Hidden Hydrology COIL's 'Lost Rivers' Studio Sessions COIL's "Lost Rivers" sessions were recorded during the Winter period of December 1995- February 1996 at COIL's own "Slut's Hole" studio in London. The day-long sessions were part of what ultimately became the "A Thousand Lights In A Darkened Room" album (at least as far as the vinyl pressing of that album went), though were apparently very rushed recordings (Jhonn later claimed that the full vocal version was written and recorded in one day to meet the “Succour” compilation deadline - Jhonn’s wraparound vocals were not redone for the BLD track). Around this winter time Jhonn Balance received a fax from David Tibet containing evocative passages from the Crackanthorpe "Vignettes" journal, originally published 100 years earlier (1896). Jhonn loved the sections he read and swiftly used passages as lyrics for the recording sessions to meet the Succour deadline (lifting text from the ‘On Chelsea Embankment’ and “In Richmond Park” sections of the small book). At the very same time as recording this track, the official (and long-awaited) 2nd Edition of the Nicholas Barton book called "The Lost Rivers of London" appeared in the bookshops of the city. -

Visions Beyond the Veil by HA Baker

Visions Beyond the Veil H.A. Baker Copyright © 2017 GodSounds, Inc. All rights reserved. ISBN: 1544127588 ISBN-13: 978-1544127583 For more information on our voiceover services and to see our online store of Christian audio-books go to GodSounds.com OTHER BOOKS AVAILABLE BY GODSOUNDS, INC. Like Precious Faith by Smith Wigglesworth Divine Healing: A Gift from God by John G Lake Intimacy with Jesus: Verse by Verse from the Song of Songs by Madame Guyon A Plain Account of Christian Perfection by John Wesley Finney Gold: Words that Helped Birth Revival by Charles Finney Closer to God by Meister Eckhart The Letters of Ignatius by Ignatius The printing of this book is dedicated to Rolland & Heidi Baker, as I believe that H.A. Baker is proud of them and rooting them on - even now. CONTENTS Introduction .................................................................................................................. 3 CH 1 - MIGHTY OUTPOURING OF THE HOLY SPIRIT.................................... 11 CH 2 - SUPERNATURAL MANIFESTAIONS OF THE HOLY SPIRIT ............. 17 CH 3 - SCRIPTURAL RESULTS OF THE OUTPOURING .................................. 23 CH 4 - VISIONS OF HEAVEN .................................................................................... 33 CH 5 - PARADISE ........................................................................................................ 43 CH6 - ANGELS IN OUR MIDST ................................................................................ 51 CH 7 - THE KINGDOM OF THE DEVIL ................................................................ -

Vinyls-Collection.Com Page 1/222 - Total : 8629 Vinyls Au 05/10/2021 Collection "Artistes Divers Toutes Catã©Gorie

Collection "Artistes divers toutes catégorie. TOUT FORMATS." de yvinyl Artiste Titre Format Ref Pays de pressage !!! !!! LP GSL39 Etats Unis Amerique 10cc Windows In The Jungle LP MERL 28 Royaume-Uni 10cc The Original Soundtrack LP 9102 500 France 10cc Ten Out Of 10 LP 6359 048 France 10cc Look Hear? LP 6310 507 Allemagne 10cc Live And Let Live 2LP 6641 698 Royaume-Uni 10cc How Dare You! LP 9102.501 France 10cc Deceptive Bends LP 9102 502 France 10cc Bloody Tourists LP 9102 503 France 12°5 12°5 LP BAL 13015 France 13th Floor Elevators The Psychedelic Sounds LP LIKP 003 Inconnu 13th Floor Elevators Live LP LIKP 002 Inconnu 13th Floor Elevators Easter Everywhere LP IA 5 Etats Unis Amerique 18 Karat Gold All-bumm LP UAS 29 559 1 Allemagne 20/20 20/20 LP 83898 Pays-Bas 20th Century Steel Band Yellow Bird Is Dead LP UAS 29980 France 3 Hur-el Hürel Arsivi LP 002 Inconnu 38 Special Wild Eyed Southern Boys LP 64835 Pays-Bas 38 Special W.w. Rockin' Into The Night LP 64782 Pays-Bas 38 Special Tour De Force LP SP 4971 Etats Unis Amerique 38 Special Strength In Numbers LP SP 5115 Etats Unis Amerique 38 Special Special Forces LP 64888 Pays-Bas 38 Special Special Delivery LP SP-3165 Etats Unis Amerique 38 Special Rock & Roll Strategy LP SP 5218 Etats Unis Amerique 45s (the) 45s CD hag 009 Inconnu A Cid Symphony Ernie Fischbach And Charles Ew...3LP AK 090/3 Italie A Euphonius Wail A Euphonius Wail LP KS-3668 Etats Unis Amerique A Foot In Coldwater Or All Around Us LP 7E-1025 Etats Unis Amerique A's (the A's) The A's LP AB 4238 Etats Unis Amerique A.b. -

VJAZZ 67 AUG 2015 Proactively Collecting, Archiving and Disseminating Australian Jazz

VJAZZ 67 AUG 2015 ISSN: 2203-4811 Proactively Collecting, Archiving and Disseminating Australian Jazz Distribution 650 QUARTERLY MAGAZINE OF THE AUSTRALIAN JAZZ MUSEUM. FOUNDING PATRON: The late WILLIAM H. MILLER M.A., B.C.L. (Oxon.) 15 Mountain Highway, Wantirna Melway Ref. 63 C8 (All correspondence to: PO Box 6007 Wantirna Mall, Vic. 3152) Registered No: A0033964L ABN 53 531 132 426 Ph (03) 9800 5535 email: [email protected]. Web page: www.ajm.org.au VJAZZ 67 Page 2 Letters to the Editor Contents 02 Letters to the Editor Dear Editor, 03 He’s the Drummer Man in the Band I am really overwhelmed about both articles, (Vjazz 66) the layout of it and how By Bill Brown you appreciate Coco Schumann. He will be very happy to read that he is not for- 04 The Museum’s 100-year-old Recordings gotten Down Under. As soon as I have the printed version I will forward it to him. I By Ken Simpson-Bull didn't know that you will use the photo with us, so I was flabbergasted to see this 06 Research Review - A Searing Sound young couple with Coco on p.7 :-) By John Kennedy OAM Well done, you did a great job, Ralph. 07 News from the Collection Jazzily By Ralph Powell Detlef 08 Visitors to the Archive 10 Instrument of Choice Dear Editor Oh So Beautiful Your members might be interested to know that Jack O’Hagan’s story and music 11 Two Studies in Brown is being brought back into focus. By Bill Brown I am near to completion of my grandfather Jack O’Hagan’s biography. -

Late Sixties Rock MP3 Disc Two Playlist.Pdf

Late Sixties Rock MP3 Disc Two Playlist Page One Of Three Title Artist Album 01 - Keep on Chooglin’ Creedence Clearwater Revival Bayou Country 02 - Voodoo Child (Slight Return) The Jimi Hendrix Experience Electric Ladyland 03 - Babe I’m Gonna Leave You Led Zeppelin Led Zeppelin I 04 - Move Over Janis Joplin Pearl 05 - Se a Cabo Santana Abraxas 06 - That Same Feelin’ Savoy Brown Raw Sienna 07 - Plastic Fantastic Lover Jefferson Airplane Surrealistic Pillow 08 - My Guitar Wants to Kill Your Mama Frank Zappa Single 09 - Sparks The Who Tommy 10 - Girl with No Eyes It's A Beautiful Day It's A Beautiful Day 11 - As You Said Cream Wheels of Fire 12 - Different Drum Linda Ronstadt & the Stone Poneys Evergreen, Volume 2 13 - These Boots Are Made for Walkin’ Nancy Sinatra Boots 14 - Iron Butterfly Theme Iron Butterfly Heavy 15 - Summertime Blues Blue Cheer Vincebus Eruptum 16 - Mississippi Queen Mountain Climbing! 17 - Working on the Road Ten Years After Cricklewood Green 18 - On the Road Again Canned Heat Boogie with Canned Heat! 19 - Freedom Richie Havens Woodstock 20 - Déjà Vu Crosby, Stills, Nash & Young Déjà Vu 21 - The Best Way to Travel The Moody Blues In Search of the Lost Chord 22 - Big Yellow Taxi Joni Mitchell Ladies of the Canyon 23 - If 6 Was 9 The Jimi Hendrix Experience Axis: Bold as Love 24 - Unconscious Power Iron Butterfly Heavy 25 - Break on Through (To the Other Side) The Doors The Doors 26 - I Feel Free Cream Fresh Cream 27 - I’m Free The Who Tommy 28 - Try (Just a Little Bit Harder) Janis Joplin I Got Dem 0l’ Kozmic Blues -

Drone Music from Wikipedia, the Free Encyclopedia

Drone music From Wikipedia, the free encyclopedia Drone music Stylistic origins Indian classical music Experimental music[1] Minimalist music[2] 1960s experimental rock[3] Typical instruments Electronic musical instruments,guitars, string instruments, electronic postproduction equipment Mainstream popularity Low, mainly in ambient, metaland electronic music fanbases Fusion genres Drone metal (alias Drone doom) Drone music is a minimalist musical style[2] that emphasizes the use of sustained or repeated sounds, notes, or tone-clusters – called drones. It is typically characterized by lengthy audio programs with relatively slight harmonic variations throughout each piece compared to other musics. La Monte Young, one of its 1960s originators, defined it in 2000 as "the sustained tone branch of minimalism".[4] Drone music[5][6] is also known as drone-based music,[7] drone ambient[8] or ambient drone,[9] dronescape[10] or the modern alias dronology,[11] and often simply as drone. Explorers of drone music since the 1960s have included Theater of Eternal Music (aka The Dream Syndicate: La Monte Young, Marian Zazeela, Tony Conrad, Angus Maclise, John Cale, et al.), Charlemagne Palestine, Eliane Radigue, Philip Glass, Kraftwerk, Klaus Schulze, Tangerine Dream, Sonic Youth,Band of Susans, The Velvet Underground, Robert Fripp & Brian Eno, Steven Wilson, Phill Niblock, Michael Waller, David First, Kyle Bobby Dunn, Robert Rich, Steve Roach, Earth, Rhys Chatham, Coil, If Thousands, John Cage, Labradford, Lawrence Chandler, Stars of the Lid, Lattice, -

Studies in Early Mediterranean Poetics and Cosmology

The Ruins of Paradise: Studies in Early Mediterranean Poetics and Cosmology by Matthew M. Newman A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Classical Studies) in the University of Michigan 2015 Doctoral Committee: Professor Richard Janko, Chair Professor Sara L. Ahbel-Rappe Professor Gary M. Beckman Associate Professor Benjamin W. Fortson Professor Ruth S. Scodel Bind us in time, O Seasons clear, and awe. O minstrel galleons of Carib fire, Bequeath us to no earthly shore until Is answered in the vortex of our grave The seal’s wide spindrift gaze toward paradise. (from Hart Crane’s Voyages, II) For Mom and Dad ii Acknowledgments I fear that what follows this preface will appear quite like one of the disorderly monsters it investigates. But should you find anything in this work compelling on account of its being lucid, know that I am not responsible. Not long ago, you see, I was brought up on charges of obscurantisme, although the only “terroristic” aspects of it were self- directed—“Vous avez mal compris; vous êtes idiot.”1 But I’ve been rehabilitated, or perhaps, like Aphrodite in Iliad 5 (if you buy my reading), habilitated for the first time, to the joys of clearer prose. My committee is responsible for this, especially my chair Richard Janko and he who first intervened, Benjamin Fortson. I thank them. If something in here should appear refined, again this is likely owing to the good taste of my committee. And if something should appear peculiarly sensitive, empathic even, then it was the humanity of my committee that enabled, or at least amplified, this, too. -

MOONTRANE PROVIDES SOME JAZZ ACTION by Eric Myers Jazz Action S

MOONTRANE PROVIDES SOME JAZZ ACTION by Eric Myers ______________________________________________________________ Jazz Action Society concert February 6, 1980, Musicians’ Club Encore Magazine, March, 1980 ______________________________________________________________ his concert was opened by two sets provided by the John Leslie Trio, including the leader on vibraharp, Gary Norman (electric guitar) and T Richard Ochalski (acoustic bass). Their music consisted of jazz and popular music standards in swinging 4/4 tempo: Jerome Kern's All The Things You Are, Horace Silver's Opus de Funk and Doodlin', Oliver Nelson's Stolen Moments, Clifford Brown's Joy Spring etc. Richard Ochalski, bassist with the John Leslie Trio… These sets were mainly distinguished by the fluent playing of Gary Norman, who appears to be an impressive new addition to the ranks of Sydney jazz guitarists. He swings easily, and employs a nice vibrato at the end of his long notes, enabling the guitar to sing, in a style not unlike that of the American guitarist Larry Carlton. There was a hint of unease in John Leslie's playing, which appeared a little hurried and up on the beat, although this tendency was less apparent by the closing stages of the trio's second set. Inevitable sameness: The music played by this group suffered from an inevitable sameness, as the format adopted for each tune was, if I remember correctly, exactly the same: statement of theme, a solo from each player, then return to the theme. Bass solos are a welcome contrast, but in every tune? Without a drummer to provide some rhythmic drive and a few extra colours, this group played a little too long, which meant that Bob Bertles' Moontrane 1 was not able to start until 10.30pm. -

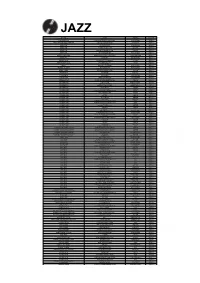

Order Form Full

JAZZ ARTIST TITLE LABEL RETAIL ADDERLEY, CANNONBALL SOMETHIN' ELSE BLUE NOTE RM112.00 ARMSTRONG, LOUIS LOUIS ARMSTRONG PLAYS W.C. HANDY PURE PLEASURE RM188.00 ARMSTRONG, LOUIS & DUKE ELLINGTON THE GREAT REUNION (180 GR) PARLOPHONE RM124.00 AYLER, ALBERT LIVE IN FRANCE JULY 25, 1970 B13 RM136.00 BAKER, CHET DAYBREAK (180 GR) STEEPLECHASE RM139.00 BAKER, CHET IT COULD HAPPEN TO YOU RIVERSIDE RM119.00 BAKER, CHET SINGS & STRINGS VINYL PASSION RM146.00 BAKER, CHET THE LYRICAL TRUMPET OF CHET JAZZ WAX RM134.00 BAKER, CHET WITH STRINGS (180 GR) MUSIC ON VINYL RM155.00 BERRY, OVERTON T.O.B.E. + LIVE AT THE DOUBLET LIGHT 1/T ATTIC RM124.00 BIG BAD VOODOO DADDY BIG BAD VOODOO DADDY (PURPLE VINYL) LONESTAR RECORDS RM115.00 BLAKEY, ART 3 BLIND MICE UNITED ARTISTS RM95.00 BROETZMANN, PETER FULL BLAST JAZZWERKSTATT RM95.00 BRUBECK, DAVE THE ESSENTIAL DAVE BRUBECK COLUMBIA RM146.00 BRUBECK, DAVE - OCTET DAVE BRUBECK OCTET FANTASY RM119.00 BRUBECK, DAVE - QUARTET BRUBECK TIME DOXY RM125.00 BRUUT! MAD PACK (180 GR WHITE) MUSIC ON VINYL RM149.00 BUCKSHOT LEFONQUE MUSIC EVOLUTION MUSIC ON VINYL RM147.00 BURRELL, KENNY MIDNIGHT BLUE (MONO) (200 GR) CLASSIC RECORDS RM147.00 BURRELL, KENNY WEAVER OF DREAMS (180 GR) WAX TIME RM138.00 BYRD, DONALD BLACK BYRD BLUE NOTE RM112.00 CHERRY, DON MU (FIRST PART) (180 GR) BYG ACTUEL RM95.00 CLAYTON, BUCK HOW HI THE FI PURE PLEASURE RM188.00 COLE, NAT KING PENTHOUSE SERENADE PURE PLEASURE RM157.00 COLEMAN, ORNETTE AT THE TOWN HALL, DECEMBER 1962 WAX LOVE RM107.00 COLTRANE, ALICE JOURNEY IN SATCHIDANANDA (180 GR) IMPULSE -

17-06-27 Full Stock List Drone

DRONE RECORDS FULL STOCK LIST - JUNE 2017 (FALLEN) BLACK DEER Requiem (CD-EP, 2008, Latitudes GMT 0:15, €10.5) *AR (RICHARD SKELTON & AUTUMN RICHARDSON) Wolf Notes (LP, 2011, Type Records TYPE093V, €16.5) 1000SCHOEN Yoshiwara (do-CD, 2011, Nitkie label patch seven, €17) Amish Glamour (do-CD, 2012, Nitkie Records Patch ten, €17) 1000SCHOEN / AB INTRA Untitled (do-CD, 2014, Zoharum ZOHAR 070-2, €15.5) 15 DEGREES BELOW ZERO Under a Morphine Sky (CD, 2007, Force of Nature FON07, €8) Between Checks and Artillery. Between Work and Image (10inch, 2007, Angle Records A.R.10.03, €10) Morphine Dawn (maxi-CD, 2004, Crunch Pod CRUNCH 32, €7) 21 GRAMMS Water-Membrane (CD, 2012, Greytone grey009, €12) 23 SKIDOO Seven Songs (do-LP, 2012, LTM Publishing LTMLP 2528, €29.5) 2:13 PM Anus Dei (CD, 2012, 213Records 213cd07, €10) 2KILOS & MORE 9,21 (mCD-R, 2006, Taalem alm 37, €5) 8floors lower (CD, 2007, Jeans Records 04, €13) 3/4HADBEENELIMINATED Theology (CD, 2007, Soleilmoon Recordings SOL 148, €19.5) Oblivion (CD, 2010, Die Schachtel DSZeit11, €14) Speak to me (LP, 2016, Black Truffle BT023, €17.5) 300 BASSES Sei Ritornelli (CD, 2012, Potlatch P212, €15) 400 LONELY THINGS same (LP, 2003, Bronsonunlimited BRO 000 LP, €12) 5IVE Hesperus (CD, 2008, Tortuga TR-037, €16) 5UU'S Crisis in Clay (CD, 1997, ReR Megacorp ReR 5uu2, €14) Hunger's Teeth (CD, 1994, ReR Megacorp ReR 5uu1, €14) 7JK (SIEBEN & JOB KARMA) Anthems Flesh (CD, 2012, Redroom Records REDROOM 010 CD , €13) 87 CENTRAL Formation (CD, 2003, Staalplaat STCD 187, €8) @C 0° - 100° (CD, 2010, Monochrome -

Brand New Cd & Dvd Releases 2006 6,400 Titles

BRAND NEW CD & DVD RELEASES 2006 6,400 TITLES COB RECORDS, PORTHMADOG, GWYNEDD,WALES, U.K. LL49 9NA Tel. 01766 512170: Fax. 01766 513185: www. cobrecords.com // e-mail [email protected] CDs, DVDs Supplied World-Wide At Discount Prices – Exports Tax Free SYMBOLS USED - IMP = Imports. r/m = remastered. + = extra tracks. D/Dble = Double CD. *** = previously listed at a higher price, now reduced Please read this listing in conjunction with our “ CDs AT SPECIAL PRICES” feature as some of the more mainstream titles may be available at cheaper prices in that listing. Please note that all items listed on this 2006 6,400 titles listing are all of U.K. manufacture (apart from Imports which are denoted IM or IMP). Titles listed on our list of SPECIALS are a mix of U.K. and E.C. manufactured product. We will supply you with whichever item for the price/country of manufacture you choose to order. ************************************************************************************************************* (We Thank You For Using Stock Numbers Quoted On Left) 337 AFTER HOURS/G.DULLI ballads for little hyenas X5 11.60 239 ANATA conductor’s departure B5 12.00 327 AFTER THE FIRE a t f 2 B4 11.50 232 ANATHEMA a fine day to exit B4 11.50 ST Price Price 304 AG get dirty radio B5 12.00 272 ANDERSON, IAN collection Double X1 13.70 NO Code £. 215 AGAINST ALL AUTHOR restoration of chaos B5 12.00 347 ANDERSON, JON animatioin X2 12.80 92 ? & THE MYSTERIANS best of P8 8.30 305 AGALAH you already know B5 12.00 274 ANDERSON, JON tour of the universe DVD B7 13.00 -

Das Gesamte Skript Zur Sendung –

Alles nur Routinen! Geschichte(n) der Programmiersprachen in einer Langen Nacht Autor: Florian Felix Weyh Regie: Philippe Brühl Redaktion: Dr. Monika Künzel SprecherInnen Erzählerin: Rebecca Madita Hundt Zitatsprecher: Daniel Berger Technische Stimme: Volker Niederfahrenhorst Sprecherin Ellen Ullman: Sigrid Burkholder Sprecherin Grace Hopper: Susanne Flury Sprecherin Ada Lovelace: Susanne Reuter Sprecherin Zitate weiblich: Edda Fischer Sendetermine: 7. September 2019 Deutschlandfunk Kultur 7./8. September 2019 Deutschlandfunk ___________________________________________________________________________ Urheberrechtlicher Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in den §§ 45 bis 63 Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig. © Deutschlandradio - unkorrigiertes Exemplar - insofern zutreffend. 1. Stunde „Die Kunst, mit zwei Fingern zu rechnen“ Gesprächspartner dieser Stunde Dr. Martin Burckhardt, Philosoph, Programmierer (Berlin) Peter Fuß, Deutsches Museum (München) Christoph Kappes, Programmierer, Jurist (München) Prof. Dr. Jochen Ziegenbalg, Informatiker (Karlsruhe/Berlin) Prof. Dr. Horst Zuse, Informatiker (Berlin) Musik 3’44 „Model” Interpret: Balanescu Quartet Komponist/Texter: Ralf Hütter, Karl Bartos O-Töne und Technische Stimme darüber: S1-01 Fuß 0‘41 Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Vater 1962 in einem Großmarkt beim Einkaufen war, wurde das dort so gehandled, dass wenn er einen Artikel aus dem Regal nahm, auf seinen Einkaufswagen, musste er die dazu gehörige Lochkarte mitführen, und dieser Stapel an Karten wurde dann vorm Bezahlen, vor der Kasse von einem Kontrolleur hier noch mal kontrolliert, ob die Karten auch mit dem gewählten Artikeln auf dem Einkaufswagen übereinstimmen und dann ging’s erst mittels einem kleinen Förderband zur Abrechnung. Und war das geschehen, konnte mein Vater seine Rechnung begleichen.