Paregogia E Aikido

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Musubi Revamped Musubi Heralds

BIRANKAI EUROPE NEWSLETTER MMUUSSUUBBII Issue 1 July 2010 Chiba Sensei details the history of change CONTENTS 1 Revamped Musubi Revamped Musubi heralds 2 Inspiration in Musubi New Order issolving Birankai Continental 2 Editorial Europe was somewhat painful but necessary for us to main- 3 Dissolving BCE Dtain focus on integrity. It was a ques- tion of our ability to self cleanse and 4 Birankai Austria to change with minimum sacrifice. Its existence has heavily shadowed the 5 Birankai France European Union as an ideological model of ten years and has proved 9 Birankai Deutschland to be too ambitious in reality when the (Germany) individual member countries were still struggling to establish their own foot- 11 Hellenic Birankai ing as national organizations. Having carried out the dissolution does not Photo: Beata Darowska 13 Birankai Israel necessarily mean to deny the idea of Chiba Sensei creating a big family beyond the 14 Birankai Polska (Poland) national boundaries, but it should be tion through a unified format. In and will be realized of its own accord December 2009 both editors, Dee 16 Chiba Sensei in Europe while the member countries strive hard Chen of London for Musubi and to establish their own identity as Suzanne Brunner of Lausanne for 17 Birankai Portugal national organizations. Shiun met in London for its smooth From 4 February 2010, I have had transition and to exchange plans for 18 Birankai CH (Switzerland) three meetings at Hombu Dojo, Tokyo, the future. I would like to take this Japan, two of which were with Doshu opportunity to express my personal 19 British Birankai and with Mr Tani, the secretary of the thanks to Norberto Chiesa the first International Department of Hombu editor of Shiun, which was initially 27 Doshuʼs visit in Cardiff Dojo. -

Aikido at the 2013 World Combat Games

IAF Aikido at the 2013 World Combat Games Aikido at the 2013 World Combat Games Mitsuteru Ueshiba, Aikido Ambassador. Photo by Sonobe Photo Studio. International Aikido Federation 1 IAF Aikido at the 2013 World Combat Games Aikido at the 2013 World Combat Games IAF and the Demonstrations Aikido IAF, the International Aikido Federation Aikido in the World Combat Games Aikido Demonstrations Participants Officials: Mitsuteru Ueshiba, Aikido Ambassador Peter A. Goldsbury, IAF Chairman Kei Izawa, IAF General Secretary Tony Smibert, Narrator Wilko Vriesman, Technical Delegate Master Level Instructors: Ulf Evenås, Shihan Christian Tissier, Shihan Tsuruzo Miyamoto, Shihan Athletes by country (32 countries): Argentina Australia Belgium Brazil Chile Chinese Taipei Estonia Finland France Germany Hong Kong Indonesia Ireland Japan Lebanon Luxembourg Malaysia Mexico Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia Slovenia South Africa South Korea Sweden Switzerland Uruguay Venezuela 2 IAF Aikido at the 2013 World Combat Games Aikido Aikido is a Japanese budo (martial way) founded by Morihei Ueshiba (1883-1969). It consists of pinning and throwing techniques, practiced against grabbing and striking attacks. All aikido techniques are defensive in nature and there are no matches in aikido, nor any other kind of competition. Practice is done by taking turns defending against attacks, in the strife to master the curriculum. The techniques are also applied against armed attacks: knife, sword and staff. In practice, wooden replicas of those weapons are used. The throwing and pinning techniques of aikido use the power and direction of the attack, instead of any blocking or resistance. The attack is avoided by initial evasive steps and the force of the attack is redirected into the aikido techniques. -

Aiki-Bulletin 2011 2012

Club Yerrois d’ Arts Martiaux Section Aïkido Saison 2011 - 2012 CYAM – Section Aïkido 2011 - 2012 Sommaire 2011 - 2012 Au Cœur de l’Aïkido : Omote / Ura – Par Toshiro SUGA n° 37 - Janvier 2012 La pratique du Tantô en Aïkido n° 39 - Mars 20 12 Dispositions d’Esprit pour la Pratique de l'Aïkido n° 41 – Mai 2012 O sensei, Doshu, Waka sensei n° 43 - Juillet & Août 2012 Voir Ailleurs : Championnats du Monde 2011 de Judo n° 33 - Sept embre 2011 Culture : Guerriers et samouraïs dans l'histoire du Japon – 1ère Partie n° 34 - Octobre 2011 Guerriers et samouraïs dans l'histoire du Japon – 2ème Partie n° 36 - Décembre 2011 Le Macaque du Japon – 1ére Partie n° 38 - Février 2012 Le Macaque du Japon – 2ème Partie n° 39 - Avril 2012 Conte: Le Moine et le Samouraï n° 35 - Novembr e 2011 Conte: L'art de combattre sans armes n° 42 - Ju in 2012 Souvenirs : Téléthon 2011 – La préparation - 3 Décembre 2011 n° 37 - Janvier 2012 Téléthon 2011 - La démonstration - 3 Décembre 2011 n° 38 – Février 2012 Commission technique – 30 Décembre 2011 n° 38 – Février 2012 Stage d'Arts Martiaux – 5 Février 2012 n° 39 - Mars 2012 Ski et Aïkido à Valloire – du 11 au 17 Mars 2012 n° 40 - Avril 2012 Stage en la Mémoire de Maitre André Nocquet – 25 Mars 2012 n° 41 - Mai 2012 CYAM – Section Aïkido Sommaire 2011 – 2012 Septembre 2011 Edito : Et bien voilà !!!!!! C'est reparti pour une nouvelle saison. En espérant que la météo n'a pas altéré votre moral, vous trouverez dans ce numéro d'Aïki-Bulletin les premières dates du début de la saison 2011 - 2012. -

AWA Newsletter

AWA DEC - 2017 | ISSUE 16 AWA | PAGE 01 LETTER FROM THE EDITOR Jeremy M.L. Hix, Nidan Dojo Cho-Greater Lansing Aikido; Lansing, MI USA Reflecting on this year, I am inspired by those closest to me. Their perseverance, mental, physical, and emotional fortitude, go well beyond anything short of super human. There are some battles that cannot be won. As in Aikido, there is no winner or loser, only Masakatsu Agatsu "true victory is victory over oneself." Such is the life of people with chronic pain and fatigue. Conditions such as Ehlers-Danlos Syndrome (EDS), Chronic Fatigue, Rheumatoid Arthritis, and Migraines (to name a few from a long list) are "Invisible" in the sense that they may not present outward physical manifestations of the associated symptoms. Furthermore, the individual living with the condition may also feel invisible in the sense of "self" as they are dismissed as faking their ailments. Often, this causes feelings of isolation, depression, anxiety, and withdrawal. I'm fortunate to have two people in my life that are very close to my heart, both battling with invisible health conditions. They are relentless in their perseverance, in their ability to overcome. They practice Aikido on crutches, in wheelchairs, and are eager to learn. They travel to Japan and explore the world. They never give up. They never acquiesce. Through understanding, compassion, empathy, and love, we can help make visible the beautiful person beneath the vale of these chronic conditions. I would like to dedicate this editorial to my better halves: Kristy, and her sister, Kayla. Thank you both for your perseverance in the face of adversity, and for giving me the privilege of being your friend along the way. -

Seseragi N58.Pdf

Le magazine officiel de la Fédération Française d’ Aïkido et de Budo Siège Fédéral : Les Allées - 83149 BRAS - Tél. 04 98 05 22 28 - Fax 04 94 69 97 76 www.ffabaikido.fr SOMMAIRE N°58 en page 3 Février 2016 LE DOSHU DE L'AÏKÏDO EN PROVENCE UN ÉVÉNEMENT FFAB EN HOMMAGE À MAÎTRE TAMURA PhoTos : Aïkikaï de Tokyo LA FFAB ORGANISE UN STAGE D’EXCEPTION AVEC LE DOSHU MORITERU UESHIBA LES 4 ET 5 JUIN 2016 AU PUY-SAINTE-RÉPARADE ET À PERTUIS InscripTions en ligne - PhoTos en live - News sur le siTe dédié spécifiquemenT à l’événemenT hTTp://www.aikidoffabpuysainTereparadedoshu2016.fr 2 SESERAGI EdIto out d’abord, en ce début d’année, je tiens, en mon nom propre comme au nom du Comité Directeur, à Tprésenter à chacun d’entre vous tous mes vœux et souhaits sincères pour 2016. Je souhaite aussi la nombreuses régions. Nous vous en dirons un peu plus prospérité pour les clubs et le succès dans ce que vous lorsque le calendrier 2016/2017 sera finalisé. entreprendrez pour développer notre discipline. A mi-mandat, je vous indiquais que j’avais atteint les Lors du dernier Seseragi, la Commission Communication objectifs que je m’étais fixés pour l’olympiade. Un a pris l’initiative de présenter un magazine spécial nouveau défi s’annonce : la mise en place du nouveau tourné vers les différents publics. découpage territorial. Chacun doit s’y préparer ; je suis Cette démarche vous a semble-t-il satisfait, aussi la sûr que nous le relèverons ensemble et que nous Commission Communication a décidé que dorénavant, trouverons une solution qui nous permette de garder ce chaque numéro développerait un thème technique qui est le plus important, la proximité avec les clubs. -

Aikido Times

THEAikido OFFICIAL NEWSLETTER OF THETimes BRITISH AIKIDO BOARD October 2018 Welcome to the Autumn Edition of the In this issue Aikido Times. Executive Committee Report . page 1 This is traditionally one of the busiest times of year for recruiting new members Hopefully you have all seen InternationalMore logs on Friendshipthe fire. .Seminar . .. .. page 63 dojos. a big influx of new students into your Aikikai Alliance Course Report . page 11 We have a good spread of articles for you, and it’s good to see quite a few course reports coming through (including one from the BAB’s National Course). WeaponsBAB National Training Course . .report . .. .. .. .. .. page 1513 Finally, on a technical note, it is always helpful to receive Event posters as PDFs or JPGs, ideally in portrait format. I will do my Upcoming Events . page 17 best with other formats! Executive Committee Report by the Chairman National Course This year’s course was held at Brunel University with some 120 Aikidoka attending including personal report from one of the participants) 14 CL3 Coaches which contributed to the high standard of training on the mat. (see also the Whilst it was disappointing that only 11 Associations were represented, including our first visit from a Club based in in the same venue, suggesting that holding the event in different locations, is not necessary critical. What can be equally Northern Ireland, on the plus side the Association composition was significantly different to last year, despite it being important is that the Instructors are able to bring with them strong support. However if the standard of a Course is high, then we get a strong indication that students will return. -

FLASH AIKIDO N° 137 Magazine Annuel De L’Association Francophone D’Aïkido ASBL Editeur Responsable : Association Francophone D’Aïkido ASBL

PB-PP | B-31341 BELGIE(N) - BELGIQUE 7700 Mouscron MASSPOST N° Agrément P605267 ASSOCIATION FRANCOPHONE D’AIKIDO ASBL FLASH AIKIDO N° 137 Magazine annuel de l’association Francophone d’aïkido ASBL Editeur responsable : Association Francophone d’Aïkido ASBL Rédacteurs en chefs : Patrick Dignef David Mazure Corrections orthographiques : Mireille Koninckx , Manon Heiremans Photos : François Warlet, Rachid Khaldi, Isabel Wets, Sorin Toma, Irina Gaspar Illustration : Sandra De Greef Mise en page : Mazure David Impression : VPRIM - www.vprim.be © 2020 Toutes reproductions interdites sans l’accord explicite des auteurs. Edito Nous sommes en train de vivre un moment historique, un moment difficile qui a chamboulé notre vie quotidienne... Le 18 mars 2020, une date qui se retrouvera dans les livres de classe. Les enfants de demain en parleront sur les bancs de l’école. Cette date est bien sûr le jour où le confine- ment a été décidé par le conseil national de sécurité. Il est difficile maintenant de nous projeter dans l’avenir, tant de questions qui nous passent par la tête, où allons-nous ? Qu’allons-nous faire ? Qu’en est-il de l’Aïkido ? Personne ne le sait ! A l’heure où je vous écris, nous sommes au début du déconfinement du COVID-19, ce virus qui a atteint le niveau de pandémie touche le monde entier et surtout tous les secteurs. Du confinement strict au déconfinement progressif, afin d’éviter une seconde vague, nous devons garder une distance sociale de 1m50 et les masques sont recommandés, ce qui est malheureusement impossible avec notre magnifique art martial qu’est l’aïkido. -

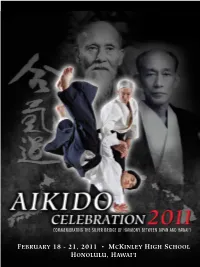

The PDF Version of the Commemorative

COMMEMORATING THE SILVER BRIDGE OF HARMONY BETWEEN JAPAN AND HAWAI‘I FEBRUARY 18 - 21, 2011 • MCKINLEY HIGH SCHOOL HONOLULU, HAWAI‘I 1 I have come to Hawai‘i in order to build a “silver bridge.” Until now, I have remained in Japan, building a “golden bridge” to unite Japan, but henceforward, I wish to build a bridge to bring the different countries of the world together through the harmony and love contained in Aikido. I think that aiki, offspring of the martial arts, can unite the people of the world in harmony, in the true spirit of budo, enveloping the world in unchanging love. Morihei Ueshiba © Ric Noyle Founder of Aikido 2 3 ACKNOWLEDGEMENTS Silver Bridge of Harmony between g the Japan oratin and Mahalo Nui Loa to all the Aikido members and friends mem Haw Com ai‘i representing Twenty Hawaii Aikido dojo as well as our many corporate and individual sponsors. An event such as this AIKIDO ilver Brid Celebration ting the S ge of Harm would not have been possible without your personal, moral The 50th Anniversary of2011 OSensei’s Visit to Hawaii ra o memo ny betw Com een J apan and financial commitment. The success of Aikido Celebration and Ha 2011 is due to your participation. Aikido Celebration 2011 is an organization dedi- wa AIKIDO i‘i Celebration Thank you to Gary Hirata and Aikido of Honolulu who cated to the public commemoration of the 50th The 50th Anniversary of2011 OSensei’s Visit to Hawaii introduced the idea of Aikido Celebration 2011. Thank you to anniversary of the first and only visit made to Hawai‘i Alan Nagahisa who reached out to the Twenty Aikido sensei Moriteru Ueshiba, Aikido Doshu who signed the letter inviting San Dai Doshu to Hawaii for the by the founder of Aikido, OSensei Morihei Ueshiba. -

Aikido Praha Vinohrady, Z.S

AIKIDO PRAHA VINOHRADY, Z.S. ANNUAL CLUB REPORT FOR THE YEAR 2016 CONTENT Aikido 3 Aikido Praha Vinohrady 4 Aikido Praha Vinohrady in 2016 5 Thanks to the club members 10 Thanks to our partners 11 Summary of 2016 12 Plans for 2017 12 Teachers of the Club 13 Contact 15 2 AIKIDO Aikido is a Japanese martial art that develops many human qualities through training defense techniques. Aikido training provides: » interesting and healthy physical exercise, » personal development, » the company of friendly and open-minded people, » self-defense. Aikido students improve their physical and martial skills while learning to perceive their place in time and space, to maintain balance, to manifest their intention, and to sense their bodies and interact with people, both in techniques and in everyday life. That means Aikido is physical training as well as a never- ending and infinitely inspiring way of life. 3 AIKIDO PRAHA VINOHRADY The primary objective of the Aikido Praha Our main activity is providing regular aikido Vinohrady, z.s. is to support and develop classes for children, teenagers and adults. aikido as a physical and spiritual discipline. It was created by Morihei Ueshiba and based on In addition to regular training, we organize various traditional Japanese martial arts and on aikido weekend workshops and a one-week Morihei Ueshiba’s own spiritual understanding. summer school. We also visit seminars outside of Prague and abroad (mainly Slovakia, Germany The club offers aikido to the public as a tool for and France). We organize many other activities overall development. The club: for club members such as group trips into nature and cultural, social and educational » organizes and provides regular training events. -

The Aiki Dojo

Awarded “Outstanding Cultural Organization”50th Anniversary Southern California Japanese Chamber of Commerce – Recipient of the Brody Multi-Cultural Arts Grant 1988 Aikido Center of Los Angeles, LLC, 1211 N. Main Street, Los Angeles, CA 90012 – Tel: (323) 225-1424 – www.Aikidocenterla.com The Aikido Center of Los Angeles The Aiki Dojo Direct Affiliation: Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters Los Angeles Sword and Swordsmanship Society Kenshinkai The Furuya Foundation November 2016 Volume XXXV Number 11 In This Issue… Message From the Teacher was so much attrition as people naturally looked by David Ito, Aikido Chief Instructor for someone more prolific or politically power- Message From the Teacher ful to follow. Admittedly, those first few years by David Ito…..……..….....Page 1 What is life really all about? after Sensei’s death were probably the hardest Uncommon Sense on me personally as dojos and friends left our One of Furuya Sensei’s long time students organization one after another. Almaraz Sensei by David Ito ....……..….......Page 2 named Leonard Manoukian said something to was the only one who stayed out of all of those My Japan Trip me after Sensei’s death that I will never forget. dojos who claimed Sensei as their “teacher.” by Jorge Martin ……...........Page 3 He said, “There is no cause without camarade- rie.” Until that time, Ten years later after Gratitude I had never put too by Ken Watanabe …............Page 6 Sensei’s death, Al- much thought into maraz Sensei is still Do These Families Still what the glue was coming and I am Exist Today? that kept the fabric truly humbled by his by Rev. -

The First Visit of a Ueshiba Family Member in South Eastern Europe

from Report Paula Alexandrescu The first visit of a Ueshiba family member in South Eastern Europe In September 2014, Cluj-Napoca, a Romanian city, was the host of a double Ai- kido event, both parts being premieres for South Eastern Europe. The develop- all the 12 intense practices, during the ment of the Art through Romanian Aikikai Aikido Foundation (RAAF) has been 3 seminar days, on 12th – 13th – 14th really amazing in the past few years in Romania, so that, by this event, with no tra- of September 2014 and once again, ce of doubt, a page of Aikido’s worldwide history was written, this autumn, in Cluj. we must say that we all “spoke” Aikido no matter the nationality. On 14th of September, Sunday, after And we all “spoke” Aikido the ending of the practice sessions, Located in the Western part of Roma- there could be watched the live dem- nia, Cluj-Napoca is one of the largest In the gym of the Sports College in onstrations of all the 7 masters. During cities of Romania and it has been the Cluj, situated on Arinilor Street, num- the seminar, the audience had free host of the biggest Aikido event ever ber 9, all aikidokas and masters “spoke” access in the building, so that anyone organized in this part of Europe, be- Aikido, for 3 days in a row, through the interested in stepping on The Path of tween the 8th and the 14th of Sep- basic elements of the Art. Waka Sensei Harmony could watch and find out tember 2014, as we mentioned before, presented the basic elements as: irimi, more about Aikido and its principles through its specific national organiza- tenkan, circularity and kokyuho, but and start “speaking” Aikido once and tion - Romanian Aikikai Aikido Founda- also all other 6 great Aikido masters for all! What for? For a more peaceful tion (RAAF). -

Newsletter Mai 2014 Swiss Aikikai A.C.S.A. Association Culturelle Suisse D'aikido Kulturelle Vereinigung Der Schweiz Für Aikido

ACSA | Newsletter 2014/1 Seite 1 Newsletter Mai 2014 Swiss Aikikai A.C.S.A. Association Culturelle Suisse d'Aikido Kulturelle Vereinigung der Schweiz für Aikido Liebe Aikidokas Der Newsletter mit folgenden Themen: 1. Das Schweiz-Japan-Jubiläumsjahr und unsere beiden grossen Anlässe mit Tada Sensei und Waka Sensei Die ACSA machts möglich und bietet zwei supertolle Events. Mehr im Artikel. 1. Soziale Medien im Aikido und in der ACSA Warum Ihr uns auf Facebook und Co liken solltet 2. Unsere Homepages Weshalb die neue Homepage noch nicht steht 3. Der Newsletter Die neue, aber noch nicht ganz letzte Form 4. Das Kindersymposium Die ACSA überaltert, damit das nicht passiert, müssen wir uns mit den Kindertrainings auseinander- setzten. Ein erster Ansatz. 5. Die Combat Games von St. Petersburg Wie die Schweiz dort vertreten war 6. Was ist Hojo? Eine Einführung 7. Winterstage mit Meister Asai Technisches und Nachdenkliches zu und mit Meister Asai 8. Der Blick über den Tellerrand Wie schaut Aikido auf der Welt aus 9. Kids und Teenies Eine eigene kleine Rubrik, die schnell grösser werden möchte 10. Promotionen 11. Stagekalender ACSA | Newsletter 2014/1 Seite 2 Das Jubiläumsjahr 150 Jahre Schweiz-Japan Einige von Euch werden es schon vernommen haben: In diesem Jahr feiern die Schweiz und Japan das 150-Jahr-Jubiläum der internationalen Beziehungen. Im ACSA-Vorstand haben wir letztes Jahr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um für dieses Jahr interessante Anlässe und Lehrgänge zu organisieren. Dabei haben wir sehr hoch gegriffen und niemand geringeren eingeladen als den Urenkel von O’Sensei, den aktuellen Waka Sensei, Mitsuteru Ueshiba.