Universite De Lyon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Japan Studies Review

JAPAN STUDIES REVIEW Volume Seven 2003 Interdisciplinary Studies of Modern Japan Steven Heine Editor John A. Tucker Book Review Editor Editorial Board Yumiko Hulvey, University of Florida John Maraldo, University of North Florida Mark Ravina, Emory University Ann Weymeyer, University of Florida Brian Woodall, Georgia Institute of Technology Copy and Production Shoshanah Del Greco Jessica Reyes JAPAN STUDIES REVIEW VOLUME SEVEN 2003 A Publication of the Southern Japan Seminar and Florida International University CONTENTS Editor’s Introduction i Re: Subscriptions, Submissions and Comments iii ARTICLES The Fifty-Year War: Rashomon, After Life, and Japanese Film Narratives of Remembering Mike Sugimoto 1 The Tanka Poetry of Yosano Akiko: Transformation of Tradition Through the Female Voice Harriet D. Grissom 21 Civil Servant or Obedient Servant? Ideal(ized) Officials in 16th Century Japan Ronald K. Frank 33 The Farce of the “Great Russian Salvation Tour”: The Legacy of Aum Shinrikyo in Mother Russia Daniel A. Metraux 47 Anime and Historical Inversion in Miyazaki Hayao’s Princess Mononoke John A. Tucker 65 BOOK REVIEWS Being Modern in Japan: Culture and Society from the 1910s to 1930s By Elise K. Tipton and John Clark Reviewed by Scott P. O’Bryan 103 A Bilingual Guide to the Japanese Economy By NHK International Reviewed by Kiyoshi Kawahito 106 Religious Violence in Contemporary Japan: The Case of Aum Shinrikyo By Ian Reader Reviewed by Daniel A. Metraux 108 Toyota-shiki Saikyono Keiei: Naze Toyota wa Kawaritsuzukeru no ka (The Toyota Style of Strongest Management: Why Toyota Keeps Changing) By Shibata, Masaharu and Hideharu Kaneda Reviewed by Kinko Ito 112 Neither Monk nor Layman: Clerical Marriage in Modern Japanese Buddhism By Richard M. -

The Literature of Shibata Renzaburō and a New Perspective on Nihilism in Postwar Japan, 1945 – 1978

The Literature of Shibata Renzaburō and a New Perspective on Nihilism in Postwar Japan, 1945 – 1978 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Artem Vorobiev, M. A. Graduate Program in East Asian Languages and Literatures The Ohio State University 2017 Dissertation Committee: Richard Edgar Torrance, Ph.D., Advisor Etsuyo Yuasa, Ph.D. Naomi Fukumori, Ph.D. Copyrighted by Artem Vorobiev 2017 Abstract This dissertation intends to delineate and explore the work of Shibata Renzaburō (柴田錬三郎, 1917-1978), author of kengō shōsetsu novels, the genre of historical and adventure novels, which occupies a large and important niche in popular Japanese literature of the twentieth century. Shibata Renzaburō is widely known in Japan; his works have seen numerous editions and reprints, and a number of his most popular works have been adapted for film and television. Shibata Renzaburō is an iconic writer in that he was instrumental in establishing and solidifying the kengō shōsetsu genre, a genre in which stories were usually set in the Edo period (1603-1868) and which involved elaborate plots and revolved around fictional master swordsmen, featuring intrigue, adventure, masterful swordplay, and fast-paced narratives. While the notion of a master swordsman protagonist was not new and came about during the prewar period, Shibata’s writing differed from prewar works in several important aspects. One of the points of difference is the role and influence of French literature in Shibata’s work, in particular, in the character of Nemuri Kyōshirō, the protagonist of the eponymous Nemuri Kyōshirō series. -

1 This Is a Quick Tweaking of Minisix to Emulate the Old Fantasy Games

1 This is a quick tweaking of MiniSix to emulate the old Fantasy Games Unlimited RPG, Bushido. Like many an old-school RPG, Bushido is class-based, and to a certain extent these classes have been preserved by way of Perks & Complications. With that being said, the strength of MiniSix (and other non- class-based games, old and new) is that it doesn’t pigeonhole you. So if you want to play a courtly Samurai who doesn’t fight well, or a Yakuza who dabbles in magic (this may be a bit dangerous, but that's because of the place that d6 Bushido happens in, not because of class-based mechanics), or any other “non-standard” character type, go for it. This is the perfect system to try. Note that this system is not necessarily useful only in historical Japan. It is intended to be used in a mythical Japan, and as such is quite useful for playing other settings like Rokugan from Legend of the Five Rings. Typically used Special/Optional Rules from Md6 > A modified version of Traditional Open d6 Might Damage (½ Might or Lifting—whichever is higher— after ignoring pips; even-numbered Might/Lifting scores result in half-die plus one pip; no lower than 1D Might Damage). This provides lethal and tense combat with weapons, but does not mean that each strike is an effectively guaranteed one-hit kill. It may effect a party's ability to defeat a foe with unarmed strikes, but this is relatively well-tested and it does not often provide a gameplay issue. -

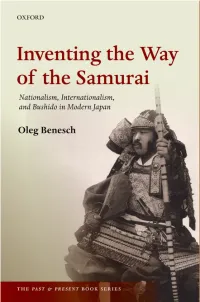

Inventing the Way of the Samurai

THE PAST & PRESENT BOOK SERIES General Editor MATTHEW HILTON Inventing the Way of the Samurai Inventing the Way of the Samurai Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan OLEG BENESCH 1 1 Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries © Oleg Benesch 2014 The moral rights of the author have been asserted First Edition published in 2014 Impression: 1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by licence or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Control Number: 2014938933 ISBN 978–0–19–870662–5 Printed and bound by CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. -

Kanshi, Haiku and Media in Meiji Japan, 1870-1900

The Poetry of Dialogue: Kanshi, Haiku and Media in Meiji Japan, 1870-1900 Robert James Tuck Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 © 2012 Robert Tuck All Rights Reserved ABSTRACT The Poetry of Dialogue: Kanshi, Haiku and Media in Meiji Japan, 1870-1900 Robert Tuck This dissertation examines the influence of ‘poetic sociality’ during Japan’s Meiji period (1867-1912). ‘Poetic sociality’ denotes a range of practices within poetic composition that depend upon social interaction among individuals, most importantly the tendency to practice poetry as a group activity, pedagogical practices such as mutual critique and the master-disciple relationship, and the exchange among individual poets of textually linked forms of verse. Under the influence of modern European notions of literature, during the late Meiji period both prose fiction and the idea of literature as originating in the subjectivity of the individual assumed hegemonic status. Although often noted as a major characteristic of pre-modern poetry, poetic sociality continued to be enormously influential in the literary and social activities of 19th century Japanese intellectuals despite the rise of prose fiction during late Meiji, and was fundamental to the way in which poetry was written, discussed and circulated. One reason for this was the growth of a mass-circulation print media from early Meiji onward, which provided new venues for the publication of poetry and enabled the expression of poetic sociality across distance and outside of face-to-face gatherings. With poetic exchange increasingly taking place through newspapers and literary journals, poetic sociality acquired a new and openly political aspect. -

Swords and Daggers

Swords and Daggers Swords are weapons formed by a blade (the part intended for striking) and a hilt (from which the sword is held) [Fig. 1]. While there have been swords made of wood and stone, the more predominant and effective examples have been made of some sort of metal. Bronze was used in ancient times, followed by iron and then steel. Daggers are a more primitive, much smaller weapon which share many features with the sword. As a general rule, knives have a single edge. Blade The sword’s blade can be divided between the forte (third of the blade closer to the hilt) and the foible (third of the blade closer to the tip). This refers to how much strength the wielder can put into each area of the blade when used as a lever. The part of the blade that becomes narrow and goes into the grip is called the tang [Fig. 2]. The point of balance [Fig. 3] is the sword’s center of gravity, often found on the blade very close to the hilt, and influences the handling of the weapon. The center of percussion [Fig. 3] is the area of the blade that produces the least amount of vibration when striking a target, and thus is the ideal place with which to strike. The cross-section of the blade [Fig. 4] is the shape it has when cut at the guard. The fullers, incorrectly called blood grooves in modern times, were used to reduce the weight of the blade and give it structural strength. -

1 This Is a Quick Tweaking of Minisix to Emulate the Old Fantasy Games Unlimited RPG, Bushido. Like Many an Old-School RPG, Bush

1 This is a quick tweaking of MiniSix to emulate the old Fantasy Games Unlimited RPG, Bushido. Like many an old-school RPG, Bushido is class-based, and to a certain extent these classes have been preserved by way of Perks & Complications. With that being said, the strength of MiniSix (and other non- class-based games, old and new) is that it doesn’t pigeonhole you. So if you want to play a courtly Samurai who doesn’t fight well, or a Yakuza who dabbles in magic (this may be a bit dangerous, but that's because of the place that d6 Bushido happens in, not because of class-based mechanics), or any other “non-standard” character type, go for it. This is the perfect system to try. Note that this system is not necessarily useful only in historical Japan. It is intended to be used in a mythical Japan, and as such is quite useful for playing other settings like Rokugan from Legend of the Five Rings. Typically used Special/Optional Rules from Md6 > Attributes may be purchased up to 5D, but all pips/dice over 4D cost double. More to keep the feel of what it is to be human in an inherently inhuman world with monsters and other magical creatures, though it is easily discarded—or the attribute cap changed—if a group wants more outright heroic- feeling character-building options. > A modified version of Traditional Open d6 Might Damage (½ Might or Lifting—whichever is higher— after ignoring pips; even-numbered Might/Lifting scores result in half-die plus one pip; no lower than 1D Might Damage). -

Hakuin's Precious Mirror Cave

HAKUIN’S PRECIOUS MIRROR CAVE Copyright © 2009 by Norman Waddell. All rights reserved under International and Pan- American Copyright Conventions. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Hakuin, 1686–1769. [Selections. English. 2009] Hakuin’s Precious mirror cave : a Zen miscellany / edited and translated by Norman Waddell. p. cm. 1. Rinzai (Sect)—Doctrines—Early works to 1800. 2. Hakuin, 1686–1769. I. Waddell, Norman. II. Title. BQ9399.E593E5 2009 294.3’927—dc22 2008051631 ISBN 978-1-58243-497-1 eISBN 978-1-58243-934-1 Cover and interior design by Gopa & Ted2, Inc. Printed in the United States of America COUNTERPOINT 2560 Ninth Street Suite 318, Berkeley, CA 94710. www.counterpointpress.com Distributed by Publishers Group West 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dedicated to Nishitani Keiji (1900–1990), with grateful memories, DEVIL Even if you enter the gate of nonduality, if you lack the Bodhi-mind, you will sink into the ways of the devil. If you want to bring your quest for the great Dharma to completion, you must spur forward the wheel of the Four Great Vows. This fine example of Hakuin’s calligraphy, dominated by the single large character Ma (Mara, the Devil or Destroyer; the enemy of Buddhist practice), can be said to express in a nutshell the essence of his teaching. : Contents : General Introduction 1: The Tale of My Childhood 2: The Tale of Yūkichi of Takayama 3: Idle Talk on a Night Boat 4: Old Granny’s Tea-Grinding Songs 5: An Account of the Precious Mirror Cave 6: The Chronological Biography of Zen Master Hakuin by Tōrei Enji Notes Glossary Selected Bibliography : General Introduction : RECIOUS MIRROR CAVE is made up of two parts.1 The first is a collection of five works by Zen Master Hakuin (1685–1768) spanningP a wide range of subjects and themes, including some that until now have been unknown in the West. -

Swords and Daggers

Swords and Daggers Swords are weapons formed by a blade (the part intended for striking) and a hilt (from which the sword is held) [Fig. 1]. While there have been swords made of wood and stone, the more predominant and effective examples have been made of some sort of metal. Bronze was used in ancient times, followed by iron and then steel. Daggers are a more primitive, much smaller weapon which share many features with the sword. As a general rule, knives have a single edge. Blade The sword’s blade can be divided between the forte (third of the blade closer to the hilt) and the foible (third of the blade closer to the tip). This refers to how much strength the wielder can put into each area of the blade when used as a lever. The part of the blade that becomes narrow and goes into the grip is called the tang [Fig. 2]. The point of balance [Fig. 3] is the sword’s center of gravity, often found on the blade very close to the hilt, and influences the handling of the weapon. The center of percussion [Fig. 3] is the area of the blade that produces the least amount of vibration when striking a target, and thus is the ideal place with which to strike. The cross-section of the blade [Fig. 4] is the shape it has when cut at the guard. The fullers, incorrectly called blood grooves in modern times, were used to reduce the weight of the blade and give it structural strength. -

Legend of Five Rings French Version: Ciel & Terre Liste

Legend of Five Rings French Version: Ciel & Terre Liste Card Name Type Rarity English Version Accepte avec honneur Action Common Accept with Honor Assauts sans répit Action Common Tireless assault Bénédiction du Kaze-no-kami Action Common Kaze-no-kami's blessing Bloquez les portes Action Uncommon Bar the Gates Canaliser le Vide Action Uncommon Channeling Void Certitude vertueuse Action Uncommon Righteous Conviction Champs volcaniques Action Common Volcanic Fields Déchirer l'âme Action Rare Rend the Soul Déployez les éclaireurs Action Common Deploy Scouts Échapper à l'ombre Action Rare Escape from Shadow Introspection Action Rare Introspection La montagne est immobile Action Common The mountain does not move La terre de l'honneur Action Common Honor's Ground Le cœur de Rokugan Action Common Heart of Rokugan Le fléau de l'Enclume Action Uncommon Bane of the Anvil Le fléau de l'Épée Action Uncommon Bane of the Sword Le fléau du Bâtard Action Uncommon Bane of the Bastard Le Fléau du Loup Action Uncommon Bane of the Wolf Les cendres d'Aramasu Action Rare Aramasu's ashes Les leçons de la Terre Action Rare Lessons from Earth Loyauté renouvelée Action Rare Loyalty Renewed Menaces implicites Action Uncommon Unspoken Threats Moment critique Action Uncommon Critical Moment Négociation délicate Action Common Delicate Negotiation Observez l'ennemi Action Uncommon Observe the Enemy Position supérieure Action Rare Superior Stance Prélèvement des taxes Action Rare Tax collection Rédemption par l'acier Action Uncommon By Steel Redeemed Reliques volées -

The South Seas on Display in Japan: Yosano Tekkan's Nan'yōkan And

The South Seas on Display in Japan: Yosano Tekkan's Nan’yōkan and South Seas Discourse of the Early Twentieth Century Mark Ombrello Kansai University In the spring and summer of 1914, visitors to the Tokyo International Exhibition patiently waited in long lines in eager anticipation to ride Japan’s first escalator, hop on an elaborate ropeway system that travelled high across the lake to the opposite side of the fairgrounds, or catch a glimpse of “exotic” foreigners in their “native” habitats at venues spread throughout Ueno Park.1The extravaganza celebrating the ascension of the Emperor Taishō not only marked the beginning of a new era, i.e., the Taishō era (1912-1926), but also served as a platform that confirmed Japan’s position as an imperialist modern nation on par with the West and raised awareness of a growing colonial presence in the periphery which included regions encompassing the greater Pacific and Southeast Asia known as Nan’yō or the South Seas. Prior to the grand opening of the fairgrounds, popular periodicals such as Tōkyō pakku (Tokyo Puck), Fūzoku gahō (Illustrated Monthly Periodical), Shōjo sekai (Girls’ World), and Shōnen sekai (Boy’s World), created a buzz of interest for the event by launching advertising campaigns (Miki 2002). As some of the names of these magazines suggest, publishers promoted the exhibition to a generation of Japanese youth who were avid readers of science fiction and fantastic adventure tales laden with militaristic and nationalist subtexts that featured futuristic advanced technologies and exotic far-off lands inhabited by sensationalized savages and ancient civilizations. -

Back to Netsuke.Org

Back to netsuke.org This file will be updated quarterly to include the latest published issue. Each letter A-Z has a double asterisk and most nouns and artists’ names have a single asterisk to quickly maneuver throughout the index. Please report errors/omissions to Linda Meredith [email protected] INDEX INTERNATIONAL NETSUKE SOCIETY JOURNAL Vol. 21 to Vol. 34 (2001–2015) Updated to include Vol 34/4 (Winter 2015) A** wearing tengu mask, wood, ivory, by Sansho, Aarseth, Bjarte, pictured 24/3:58 32/1:19,19 Abel, David “Almost True,” fiction, 23/3:50 Rokurokubi, ivory, gold, ebony, 34/2:56 Adachigahara snail and kappa, ivory, gold, 34/2:56 legend, 25/2:46 Abel, Irene, pictured, 29/3:60 ivory manju, signed Kogyokusai, 25/2:46 Abe no Seimei Adameck, Ted, 23/4:4, 27/4:8 and Abe no Seimei’s daughter, ivory, 29/1:56,56 and daughter Sandra, pictured 24/3:59 startled by 9-tail fox, ivory manju, by Moritoshi, book review of The Art & Life of Michael Birch, 33/4:42,42 33/2:54 (see also Tamano no Mae) Adornment in Clay: Ceramic Netsuke from the acorn*, wood, by Sachiko, 24/3:38,38 Richard R. Silverman Collection, reviewed, 30/3:55 acrobat* Ainu* balancing on drum, wood, by Gyokumin, 25/3:41,41 Ainu or Mongolian?, conical hat, with dog, wood, 33/2:48,48 (see also Tokaido road porter) carrying fish, wood, by Hideyuki, 25/4:55,55 actor* Akira* in Usofuki mask; large shishi mask on back, ivory, by Gyokusai, 28/1:43,43 celestial globe, 26/4:52,52 impersonating Kiyohime, ivory, uns.