Inauguration De L'orgue Symphonique –

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Auftakt 2008

Zeitschrift der Hochschule für Musik und Theater München für Hochschulangehörige, Freunde und Alumni Auftakt Heft 12 Sommersemester 2008 Inhalt und Impressum Inhalt Zwischenruf. 1 Neue Hochschullehrer im Gespräch mit Prof. Dr. Siegfried Mauser . 2 … Prof. Robert North . 2 … Prof. Cristina Bianchi . 2 … Prof. Robert Tannenbaum . 3 … Prof. Roman Patkoló . 4 … Prof. Nabil Shehata. 4 Vervollkommnung im musikalischen Idiom europäischer Musik – Interview mit Prof. Hariolf Schlichtig und seinem Studenten WenXiao Zheng. 5 Orgellandschaft Paris . 7 Die Studentenvertretung informiert . 10 Die Fusion – ein Gespenst? . 10 Aus Studienbeiträgen fi nanziert:. 10 Was geschieht eigentlich in der Bibliothek? . 12 Einige ausgewählte Pressestimmen . 16 Alumni-Arbeit an der Hochschule für Musik und Theater München . 17 Meldungen. 19 Jubiläen 2007 . 19 Neue Gesichter in der Verwaltung . 19 Ausgewählte Veranstaltungen im SS 2008. 20 Auftakt – Grafi sche Gestaltung: Kay Fretwurst, Spreeau Zeitschrift der Hochschule für Musik und Theater München Druck: Panta rhei-CM, München für Hochschulangehörige, Freunde und Alumni Fotos soweit nicht anders angegeben: Herausgeber: Präsident Prof. Dr. Siegfried Mauser Regine Heiland und Hochschule für Musik und Theater Redaktion: Dorothee Göbel M.A. München Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Aufl age: 3000 Arcisstraße 12 Erscheinungsweise: ein Mal jährlich, jeweils zu Beginn des Som- 80333 München mersemesters. Die mit Namen gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbe- Tel. +49 (0)89/289 27 440 dingt die Meinung des Herausgebers -

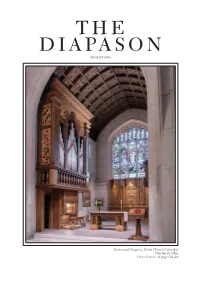

OCTOBER 2018 St. John's Episcopal Church Fishers Island, New York

THE DIAPASON OCTOBER 2018 St. John’s Episcopal Church Fishers Island, New York Cover feature on pages 30–32 ANTHONY & BEARD ADAM J. BRAKEL THE CHENAULT DUO PETER RICHARD CONTE CONTE & ENNIS DUO LYNNE DAVIS ISABELLE DEMERS CLIVE DRISKILL-SMITH DUO MUSART BARCELONA JEREMY FILSELL MICHAEL HEY HEY & LIBERIS DUO CHRISTOPHER HOULIHAN DAVID HURD SIMON THOMAS JACOBS MARTIN JEAN HUW LEWIS RENÉE ANNE LOUPRETTE LOUPRETTE & GOFF DUO ROBERT MCCORMICK BRUCE NESWICK ORGANIZED RHYTHM RAéL PRIETO RAM°REZ JEAN-BAPTISTE ROBIN ROBIN & LELEU DUO BENJAMIN SHEEN HERNDON SPILLMAN CAROLE TERRY JOHANN VEXO BRADLEY HUNTER WELCH JOSHUA STAFFORD THOMAS GAYNOR 2016 2017 LONGWOOD GARDENS ST. ALBANS WINNER WINNER IT’S ALL ABOUT THE ART ǁǁǁ͘ĐŽŶĐĞƌƚĂƌƟƐƚƐ͘ĐŽŵ 860-560-7800 ŚĂƌůĞƐDŝůůĞƌ͕WƌĞƐŝĚĞŶƚͬWŚŝůůŝƉdƌƵĐŬĞŶďƌŽĚ͕&ŽƵŶĚĞƌ THE DIAPASON Editor’s Notebook Scranton Gillette Communications One Hundred Ninth Year: No. 10, 2019 Resource Directory Whole No. 1307 At present, we are working on our 2019 Resource Directory, OCTOBER 2018 to be mailed with our January issue. If your business should Established in 1909 be listed in the directory and was not included in 2018, please Stephen Schnurr ISSN 0012-2378 send me an email with your contact information. If your busi- 847/954-7989; [email protected] ness was listed in our directory this year, please review your www.TheDiapason.com An International Monthly Devoted to the Organ, information to ensure it is accurate and complete. Listings are the Harpsichord, Carillon, and Church Music free and can only help your business! Advertising opportunities but they also make a sensible option for those who want to pro- are available for the directory, as well. -

David CASSAN

5 juillet 2020 à Alençon David CASSAN Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan fait partie des personnalités marquantes de la jeune génération des organistes français. Formé au Conservatoire de Caen et aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon auprès de Thierry Escaich, Pierre Pincemaille, Philippe Lefebvre, François Espinasse, Jean-François Zygel et Erwan Le Prado, il poursuit aujourd’hui une carrière de soliste qui l’amène à se produire en compagnie d’ensembles prestigieux (Orchestre Philharmonique de Paris, Orchestre National de Lyon, Capitole de Toulouse, Chœur et Orchestre Symphonique de Paris) et ce dans de nombreux lieux en France et à l’étranger (Allemagne, Angleterre, Russie, Chine, Israël, Lettonie, Estonie, Espagne, Islande, Uruguay, Pays- Bas, Irlande, Portugal, République Tchèque, Luxembourg, Belgique, Italie, Suisse). Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend avec conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour l’œuvre de JS. Bach et les compositeurs français des XIXème et XXème siècles. Improvisateur passionné et créatif, il accompagne régulièrement des films muets à l’orgue ou au piano. David Cassan a remporté une dizaine de 1er prix internationaux dont ceux de Chartres (France), St Albans (Angleterre), Haarlem (Pays-Bas) ainsi que le Grand Prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts (France). Ces nombreuses distinctions font de lui l’un des organistes les plus titrés de sa génération. Pédagogue réputé, il est invité à donner des masters class au rayonnement international (St Pétersbourg, Pékin, Berne, Milan, Lausanne, Paris…). David Cassan enseigne l’orgue au Conservatoire de Nancy ainsi que l’improvisation au Conservatoire de Saint Maur-des-Fossés. -

Camille Saint-Saëns (1835-1921) the Third Symphony Was Introduced to Audiences on Voix Humaine Solo – a Strange Evocation of the Melodic Symphony No

SAINT-SAËNS Symphony No. 3 ‘Organ’ Danse macabre • Cyprès et Lauriers Vincent Warnier, Organ • Orchestre National de Lyon • Leonard Slatkin Camille Saint-Saëns (1835-1921) The Third Symphony was introduced to audiences on Voix humaine solo – a strange evocation of the melodic Symphony No. 3 ‘Organ’ • Danse macabre • Cyprès et Lauriers modest instruments: the eighteen-stop Bryceson Brothers design of the Prelude to Wagner’s Tristan und Isolde. & Ellis organ for the première at St James’s Hall in A lively fanfare in which the organ tutti competes Camille Saint-Saëns was born in 1835, two years after Symphony on several fronts: the originality of its form (the London, on 19th May 1886 (Saint-Saëns had the against an orchestra featuring military trumpets, Lauriers is Brahms, and died in 1921, three years after Debussy, four standard symphonic movements are grouped in two unpleasant surprise of discovering that this had replaced a tribute to the Allied victory in World War I. Fugato having enjoyed a career of rare longevity. He gave his first sets of two and united by a series of thematic links); the the better-equipped Gray & Davison instrument he had moments bring touches of solemnity here and there, and concert at the age of eleven, and his last just a few weeks manner in which the organ blends with the orchestra (pre- played in 1882); and the Mutin organ at the Paris shimmering harps suggest the transfigured glory of heroes. before his death, and achieved international renown as echoed in Liszt’s symphonic poem Hunnenschlacht (The Conservatoire, where the hugely successful French While the Third Symphony and Cyprès et Lauriers both a pianist and a composer. -

Die Neue Orgel Von Bernard Aubertin (2005) in Der Kirche Saint-Louis-En-L’Île

aus: organ 2/2006 © Schott Music 2006 Die neue Konzertsaalorgel der Philharmonie Luxemburg Daniel Roth am Spieltisch der Karl Schuke-Orgel (2005) orgInstrumentan ie ganz im innersten Zentrum der französischen schen) Barockstil bzw. nach den Maßgaben eines unter DKapitale auf der Seine-Insel Île Saint-Louis gelegene stilkritischen Aspekten stets halbherzigen Synkretismus Pfarrkirche Saint-Louis-en-l’Île beherbergt seit Som- des „Orgue néoclassique“ gestaltete und disponierte mer vergangenen Jahres die explizit als solche bezeich- Orgel eine tatsächliche orgelbauliche „Première“ mit nete erste „Bach-Orgel“ des mit seinen heute rund drei- Blick auf die bestehende und wie schon gesagt stark hundert Orgeln mit Fug und Recht auch als europäi- durch das 19. und 20. Jahrhundert geprägte Pariser Or- sche „Capitale des orgues“ anzusprechenden Paris. geltopografie. Kulturpolitische Zielsetzung des von der Ville de Paris Nach Jahrzehnten intensiver Vorüberlegungen und Pla- vollumfänglich finanzierten instrumentalen Großpro- nungen (vgl. Kasten „Der Orgelneubau“ auf S. 7) er- jekts war von Anfang an in der Tat die Schaffung eines folgte 1997 schließlich die öffentliche Ausschreibung des qualitätvollen Spitzeninstruments jenseits der durch Neubaus. Ein knappes Dutzend namhafter europäischer Clicquot und Cavaillé-Coll geprägten Orgelästhetik der Orgelbauer reichte seine Vorschläge ein: so die deut- Stadt, ganz in der Klangtradition des deutschen (vor-) schen Werkstätten Ahrend, Eule, Führer, Klais sowie bachischen Orgelbarock. Die Bach-Verehrung ist seit Felsberg und Kuhn aus der Schweiz, Daniel Kern und den Tagen Widors und Guilmants, fortgesetzt durch Mühleisen aus Strasbourg – und die Manufacture d’Or- Louis Vierne und Marcel Dupré sowie deren Schüler, in gues Bernard Aubertin aus Courtefontaine (Jura), die Frankreich traditionell bekanntlich sehr groß, ausgelöst den Zuschlag für die Ausführung der Arbeiten erhielt. -

Orchestre De Paris

ORCHESTRE DE PARIS THE UNANSWERED QUESTION Charles IVES 1874-1954 CONCERTO POUR VIOLON No 2, SZ. 112 Béla BARTÓK 1881-1945 Entracte LA MORT DE CLÉOPÂTRE, SCÈNE LYRIQUE POUR MEZZO-SOPRANO ET ORCHESTRE Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Hector BERLIOZ 1803-1869 TARAS BULBA, RHAPSODIE POUR ORCHESTRE Leoš JANÁČEK 20h30 1854-1928 Fin du concert aux environs de 22H40 2018 Renaud Capuçon dédicacera ses disques à l'issue des concerts Jakub HRŮŠA direction septembre Renaud CAPUÇON violon 20 Stéphanie d' OUSTRAC mezzo-soprano Vincent WARNIER orgue (TARAS BULBA) jeudi et Orchestre de Paris 19 Philippe AÏCHE violon solo Le concert du 19 septembre sera diffusé en différé par France Musique, puis disponible à la réécoute sur le site internet de France Musique (streaming) pendant 3 ans. Mercredi THE UNANSWERED QUESTION Charles IVES Mon Dieu, qu’est-ce que le son a à Pièce composée en 1908, révisée vers voir avec la musique ? Pourquoi la 1930-1935 et créée à New York, au McMillin Theatre, Columbia University, musique ne peut-elle s’épandre au le 11 mai 1946 par un ensemble dehors de la même façon qu’elle d’étudiants de la Juilliard School, sous la double direction d'Edgar Schenkman s’épand au-dedans d’un homme, sans (sur scène) et Theodore Bloomield (en coulisses) qu’elle ait à grimper par-dessus une 6 minutes Durée approximative : barrière de sons, de cages thoraciques de cordes en boyau, de fils de fer, de bois et de cuivre ? Charles Ives EN SAVOIR PLUS ous-titrée « Un paysage cosmique », « La – Gianfranco Vinay : Charles Ives et l’utopie sonore américaine, Rouen, Éditions Tum/ Question laissée sans réponse » (The Unanswered Michel de Maule, 2001 SQuestion) composée par Ives en 1908 fut – Charles Ives : Essais avant une sonate, ensuite laissée de côté par son auteur, comme Lausanne, Éditions L’Âge d’homme, 1987 la plupart de ses autres partitions, avant qu’il ne la révise au début des années 1930. -

Agenda Des Concerts Et Évènements

1 AGENDA DES CONCERTS ET ÉVÈNEMENTS MAURICE RAVEL DE LA SAISON 2014-2015 liste non exhaustive (!) dans l’ordre chronologique décroissant établie par Manuel CORNEJO pour les Amis de Maurice RAVEL Mise en ligne 9 juillet 2014 ; dernière mise à jour : 21 juillet 2015 Afin que nous puissions en diffuser l’information, n'hésitez pas à nous contacter pour envoyer vos programmes et annoncer vos événements de cette saison 2014-2015 ou de la saison 2015- 2016 et suivantes par mail ou par voie postale Les concerts des festivals d’été 2015 sont trop nombreux pour être recensés ici, pour les retrouver, vous reporter aux guides des festivals publiés par exemple dans les périodiques musicaux Classica et Diapason mail : amisderavel(@)gmail.com adresse postale : Les Amis de Maurice Ravel, 32, rue du Maréchal de Boufflers, F-59350 Saint-André, France Anniversaires Mercredi 28 janvier 2015 : centenaire de la création publique du Trio de Maurice Ravel Samedi 7 mars 2015 : 140e anniversaire de naissance de Maurice Ravel à Ciboure ● Dimanche 23 août 2015 17h Grange aux Concerts, Cernier, Suisse Orchestre des Jardins Musicaux ; Valentin Reymond, direction ; Roger Muraro, piano Manuel de Falla : Nuits dans les jardins d'Espagne Maurice Ravel : Concerto en sol Tchaïkovsky : Casse-Noisette, suite op. 71a http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/programme-complet/concerts/194-11-nuits-dans-les- jardins ● Samedi 22 août 2015 21h abbaye cistercienne de Fontmorigny (18), France Bertrand Chamayou, piano ; concert précédé à 20h d’un avant-concert par Gilles Cantagrel Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte, Jeux d’eau, Sonatine, Gaspard de la Nuit, Valses nobles et sentimentales, Le Tombeau de Couperin, etc. -

Orgues Nouvelles1 O Eté 2008

No 1 • Eté 2008 ORGANISTES MUSICIENS EN EUROPE 1 O Trimestriel Juin 2008 & 20 € TTC CD compris Ne peuvent être vendus séparément. Orgues Nouvelles NNoouuvveelllleess OrguesOrgues St-Maximin et la N 7 des orgues FESTIIVALS Avignon, Aix... PARTIITIIONS Marpurg, Darasse, Archimbaud... VOIIX HUMAIINE Valéry Aubertin Voyages d’orgues ORGUES VIIVANTES Budapest, 4 9 5 0 Cayenne... 0 5 4 N 0 Orguesouvelles 2 CD mixte 2 7 7 inclus Le nouvel orgue de Cayenne 977-2-204-50059-4 9 ISBN Ceci n’est pas un éditorial. Mais surtout, pour honorer notre sous-titre Plutôt un mode d’emploi pour livrer (Organistes & musiciens en Europe), nous quelques clefs d’Orgues Nouvelles. ne voulons plus refermer sur nos lecteurs Tout d’abord un immense merci à les portes du ghetto organistique. tous nos abonnés de la première heure. Nous aspirons – et vous aussi d’après Leur confiance nous touche, tout en vos courriers encourageants – à tendre multipliant nos insomnies... la main à nos frères musiciens à travers la Par exemple, mettrons-nous en valeur muraille de verre, subtilement insonorisée, une région ? Toutes les autres régions qui nous isole. françaises (et européennes !) crieront à Nous ne sommes - et ne voulons être - ni l’injustice flagrante. Certes ! une « revue d’orgue », ni une revue disco- Mais nous n’avons que 52 pages ! graphique, ni un magazine liturgique, car Patience ! La région dont vous derrière chacune de ces acceptions, la plu- êtes légitimement fier sera part de nos lecteurs peuvent mettre un prochainement aussi notre titre fort honorable. Une redondance ne objectif. s’impose pas. -

Vincent Warnier Organ Tonight’S Program

ORGAN RECITAL HALL / UNIVERSITY CENTER FOR THE ARTS APRIL 21, 2018 / 7:30 P.M. GUEST ARTIST SERIES VINCENT WARNIER ORGAN TONIGHT’S PROGRAM Prelude and Fugue in a minor BWV 543 / JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Choral prelude: Vater unser im Himmelreich, BWV 682 (Clavierübung III) / BACH Fantasy and Fugue in B-flat major / ALEXANDRE-PIERRE-FRANÇOIS BOËLY (1785-1858) Andante in g minor / BOËLY Sicilienne (Suite, op. 5) / MAURICE DURUFLÉ (1902-1986) Choral dorien / JEHAN ALAIN (1911-1940) Litanies / ALAIN INTERMISSION La Vierge et l’enfant (La Nativité du Seigneur) / OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) Dieu parmi nous (La Nativité du Seigneur) / MESSIAEN Improvisation / VINCENT WARNIER (b. 1967) State of Generosity Your gift to the School of Music, Theatre and Dance provides crucial scholarship support, enables the evolution of our programs and performances, and gives our students the opportunity to obtain their education in the one of the region’s most distinctive facilities for arts students. Every gift matters. To learn more or make a gift visit uca.colostate.edu/giving or call (970) 491-3558 VINCENT WARNIER, CONCERT ORGANIST Organiste Titulaire, Church of Saint-Étienne-du-Mont, Paris, France Since winning the Grand Prix de Chartres for interpretation at the 1992 Chartres International Organ Competition, and his appointment four years later as organiste titulaire at Saint-Étienne-du-Mont in Paris – where, along with the composer-organ- ist Thierry Escaich, he succeeded Maurice and Marie-Madeleine Duruflé, Vincent Warnier has secured his place as one of the leaders and most major figures in the 21st century French organ school. -

Historic Organs of FRANCE May 23 – June 4, 2017 with J

historic organs of FRANCE May 23 – June 4, 2017 with J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible with funding from Mr. & Mrs. Wesley C. Dudley, grants from Walter McCarthy, Clara Ueland, and the Greystone Foundation, the Art and Martha Kaemmer Fund of the HRK Foundation, and Jan Kirchner on behalf of her family foun- dation, by the contributions of listeners to American Public Media stations nationwide, and by the thirty member organizations of the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, represent- ing the designers and creators of pipe organs heard throughout the country and around the world, with information at www.apoba.com. See and hear Pipedreams on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org. A complete booklet pdf with the tour itinerary can be accessed online at www.pipedreams.org/tour Table of Contents Welcome Letter Page 2 Bios of Hosts and Organists Page 3-6 Historical Background of the French Cultural/Organ Scene Page 7-10 Alphabetical List of Organ Builders Page 11-14 Organ Observations Page 15-18 Tour Itinerary Page 19-22 Organ Sites Page 23-116 Rooming List Page 117 Traveler Profiles Page 118-122 Hotel List Page 123-124 Map Inside Back Cover Thanks to the following people for their valuable assistance in creating this tour: Carolyn Shuster Fournier and Catherine Meyer-Garforth Valerie Bartl, Janelle Ekstrom, Cynthia Jorgenson, Janet Tollund, and Tom Witt of Accolades International Tours for the Arts in Minneapolis. PAGE 22 HISTORICALORGANTOUR OBSERVATIONS DISCOGRAPHYBACKGROUNDWELCOME ITINERARYHOSTS Welcome Letter from Michael.. -

View PDF Editionarrow Forward

THE DIAPASON AUGUST 2018 Centennial Chapel at Christ Church Cathedral Cincinnati, Ohio Cover feature on pages 22–24 www.concertartists.com 860-560-7800 [email protected] PO Box 6507, Detroit, MI 48206-6507 ,Z>^D/>>Z͕WƌĞƐŝĚĞŶƚĐŚĂƌůĞƐŵŝůůĞƌΛĐŽŶĐĞƌƚĂƌƟƐƚƐ͘ĐŽŵ W,/>>/WdZh<EZK͕&ŽƵŶĚĞƌƉŚŝůΛĐŽŶĐĞƌƚĂƌƟƐƚƐ͘ĐŽŵ ANTHONY & BEARD ADAM BRAKEL THE CHENAULTS JAMES DAVID CHRISTIE PETER RICHARD CONTE LYNNE DAVIS ISABELLE DEMERS CLIVE DRISKILL-SMITH DUO MUSART BARCELONA JEREMY FILSELL MICHAEL HEY CHRISTOPHER HOULIHAN DAVID HURD SIMON THOMAS JACOBS MARTIN JEAN HUW LEWIS RENÉE ANNE LOUPRETTE ROBERT MCCORMICK BRUCE NESWICK ORGANIZED RHYTHM RAÚL PRIETO RAMÍREZ JEAN-BAPTISTE ROBIN BENJAMIN SHEEN HERNDON SPILLMAN CAROLE TERRY JOHANN VEXO BRADLEY HUNTER WELCH JOSHUA STAFFORD THOMAS GAYNOR 2016 2017 LONGWOOD GARDENS ST. ALBANS WINNER WINNER 50th Anniversary Season THE DIAPASON Editor’s Notebook Scranton Gillette Communications One Hundred Ninth Year: No. 8, 2018–2019 Recitals, concerts, choral Evensongs, etc. Whole No. 1305 As we approach the end of the summer, many of our read- AUGUST 2018 ers are planning special music events for church and college/ Established in 1909 university for 2018–2019. Please send me your items such Stephen Schnurr ISSN 0012-2378 as organ/harpsichord/carillon recitals and choral events of 847/954-7989; [email protected] sacred music (concerts, Evensongs, Lessons & Carols, can- www.TheDiapason.com An International Monthly Devoted to the Organ, tatas, etc.) for our consideration for the Here & There and the Harpsichord, Carillon, and Church Music Calendar sections of the upcoming season. Not only are your Massachusetts, which we published in July, August, and Sep- events important to our community of musicians, but your tember 2017. -

VINCENT WARNIER, CONCERT ORGANIST Organiste Titulaire, Church of Saint-Étienne-Du-Mont, Paris, France

VINCENT WARNIER, CONCERT ORGANIST Organiste Titulaire, Church of Saint-Étienne-du-Mont, Paris, France Vincent Warnier was born in the east of France in the city of Hayange en Moselle on October 14, 1967. He first studied music in Thionville and, at the age of fifteen, he met the legendary organist, Michel Chapuis, who immediately recognized his extraordinary talents. Encouraged by Chapuis, Vincent Warnier brilliantly passed his “baccalauréat scientifique” with the distinction of “Très Bien” in June of 1985. He then attended the Conservatoire National de Région de Strasbourg where he studied organ and improvisation with André Stricker and Daniel Roth. He received a unanimous “Premier Prix” and then entered the prestigious Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. There, he studied organ, writing, analysis and chamber music and graduated in 1991 with “Premier Prix” in each discipline. His teachers in organ at the Paris Conservatory were Michael Chapuis and Olivier Latry, organist of Notre Dame Cathedral in Paris. He continued his organ studies with the internationally renown concert organist, Marie-Claire Alain, at the Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison where was awarded the “Premier Prix de Virtuosité.” In 1992, Vincent Warnier won the “Premier Grand Prix d’Interprétation” in the most prestigious organ competition in all of Europe, the Chartres International Organ Competition. His triumph at the Chartres competition launched his career and he performed concerts around the world. Critics from around the world have praised his impeccable technique and his expressive and musical interpretations in a vast amount of diverse repertoire. Vincent Warnier performs regularly in the most important festivals in France as well as in the great musical capitals of the world including Vienne, Berlin, London, Amsterdam, Montréal, Tokyo, Osaka, Nagoya, Madrid, Barcelona, Luxembourg, Stockholm, Zürich, Luzern, München, Leipzig, Frankfurt, Jerusalem, Rome, Florence, Cambridge, etc.