Scuola Dottorale / Dottorato Di Ricerca in Scienze

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Maryland Historical Magazine, 1997, Volume 92, Issue No. 2

i f of 5^1- 1-3^-7 Summer 1997 MARYLAND Historical Magazine TU THE MARYLAND HISTORICAL SOCIETY Founded 1844 Dennis A. Fiori, Director The Maryland Historical Magazine Robert I. Cottom, Editor Patricia Dockman Anderson, Associate Editor Donna B. Shear, Managing Editor Jeff Goldman, Photographer Angela Anthony, Robin Donaldson Coblentz, Christopher T.George, Jane Gushing Lange, and Robert W. Schoeberlein, Editorial Associates Regional Editors John B. Wiseman, Frostburg State University Jane G. Sween, Montgomery Gounty Historical Society Pegram Johnson III, Accoceek, Maryland Acting as an editorial board, the Publications Committee of the Maryland Historical Society oversees and supports the magazine staff. Members of the committee are: John W. Mitchell, Upper Marlboro; Trustee/Ghair Jean H. Baker, Goucher Gollege James H. Bready, Baltimore Sun Robert J. Brugger, The Johns Hopkins University Press Lois Green Garr, St. Mary's Gity Gommission Toby L. Ditz, The Johns Hopkins University Dennis A. Fiori, Maryland Historical Society, ex-officio David G. Fogle, University of Maryland Jack G. Goellner, Baltimore Averil Kadis, Enoch Pratt Free Library Roland G. McGonnell, Morgan State University Norvell E. Miller III, Baltimore Richard Striner, Washington Gollege John G. Van Osdell, Towson State University Alan R. Walden, WBAL, Baltimore Brian Weese, Bibelot, Inc., Pikesville Members Emeritus John Higham, The Johns Hopkins University Samuel Hopkins, Baltimore Gharles McG. Mathias, Ghevy Ghase The views and conclusions expressed in this magazine are those of the authors. The editors are responsible for the decision to make them public. ISSN 0025-4258 © 1997 by the Maryland Historical Society. Published as a benefit of membership in the Maryland Historical Society in March, June, September, and December. -

Long Island National Cemetery HRHP Registration Form

NPS Form 10-900 OMB No. 1024-0018 United States Department of the Interior National Park Service National Register of Historic Places Registration Form This form is for use in nominating or requesting determinations for individual properties and districts. See instructions in National Register Bulletin, How to Complete the National Register of Historic Places Registration Form. If any item does not apply to the property being documented, enter "N/A" for "not applicable." For functions, architectural classification, materials, and areas of significance, enter only categories and subcategories from the instructions. 1. Name of Property Historic name: Long Island National Cemetery Other names/site number: Name of related multiple property listing: Inter-World War National Cemeteries, 1934-1939 (Enter "N/A" if property is not part of a multiple property listing) 2. Location Street & number: 2040 Wellwood Avenue City or town: Farmingdale State: New York County: Suffolk Not For Publication: Vicinity: 3. State/Federal Agency Certification As the designated authority under the National Historic Preservation Act, as amended, I hereby certify that this nomination request for determination of eligibility meets the documentation standards for registering properties in the National Register of Historic Places and meets the procedural and professional requirements set forth in 36 CFR Part 60. In my opinion, the property meets does not meet the National Register Criteria. I recommend that this property be considered significant at the following level(s) -

'Liberty'cargo Ship

‘LIBERTY’ CARGO SHIP FEATURE ARTICLE written by James Davies for KEY INFORMATION Country of Origin: United States of America Manufacturers: Alabama Dry Dock Co, Bethlehem-Fairfield Shipyards Inc, California Shipbuilding Corp, Delta Shipbuilding Co, J A Jones Construction Co (Brunswick), J A Jones Construction Co (Panama City), Kaiser Co, Marinship Corp, New England Shipbuilding Corp, North Carolina Shipbuilding Co, Oregon Shipbuilding Corp, Permanente Metals Co, St Johns River Shipbuilding Co, Southeastern Shipbuilding Corp, Todd Houston Shipbuilding Corp, Walsh-Kaiser Co. Major Variants: General cargo, tanker, collier, (modifications also boxed aircraft transport, tank transport, hospital ship, troopship). Role: Cargo transport, troop transport, hospital ship, repair ship. Operated by: United States of America, Great Britain, (small quantity also Norway, Belgium, Soviet Union, France, Greece, Netherlands and other nations). First Laid Down: 30th April 1941 Last Completed: 30th October 1945 Units: 2,711 ships laid down, 2,710 entered service. Released by WW2Ships.com USA OTHER SHIPS www.WW2Ships.com FEATURE ARTICLE 'Liberty' Cargo Ship © James Davies Contents CONTENTS ‘Liberty’ Cargo Ship ...............................................................................................................1 Key Information .......................................................................................................................1 Contents.....................................................................................................................................2 -

H. Doc. 108-222

1690 Biographical Directory fifth Congress (March 4, 1835-March 3, 1839); resumed the tives 1877-1887 and served as speaker in 1882 and 1883; practice of law; died in Savannah, Ga., March 2, 1856; inter- delegate to the Democratic National Convention in 1892; ment in Laurel Grove Cemetery. elected as a Democrat to the Fifty-fourth Congress (March 4, 1895-March 3, 1897); was not a candidate for renomina- OWENS, James W., a Representative from Ohio; born tion in 1896; became affiliated with the Republican Party in Springfield Township, Franklin County, Ind., October 24, in 1896; major in the Second Regiment, Kentucky Volun- 1837; pursued academic studies; was graduated from Miami teers, during the Spanish-American War in 1898; moved University, Oxford, Ohio, in 1862; during the Civil War en- to Louisville, Ky., in 1900 and resumed the practice of law; listed in the Union Army as a private in the Twentieth died in Louisville, Ky., November 18, 1925; interment in Regiment, Ohio Volunteer Infantry, for three months’ serv- Georgetown Cemetery, Georgetown, Ky. ice; reenlisted and was made first lieutenant of Company A, Eighty-sixth Regiment, Ohio Volunteer Infantry, and on OWSLEY, Bryan Young, a Representative from Ken- the reorganization of that regiment was made captain of tucky; born near Crab Orchard, Lincoln County, Ky., August Company K; attended the law department of the University 19, 1798; attended the common schools of Lincoln County; of Michigan at Ann Arbor in 1864 and 1865; was admitted studied law and was admitted to the bar; moved -

FUN! I I. Who Haads Th« Committee of Ar- Imngaments Urgea Members to the Original in New England! Have Their Contributions of Food There at That Time

V • '•*-< » ! . ■ PACE FOURTEEII rKiDAT, jrtrmc n», w--'^ - - X Manchester Eveninfi[ Herald 'j.. The Weatkrt Average Dallr Glreulatkm .'oreeeet, el C. S. Wcetber Fee th e Month eC .Mejr, 15M Members of the Anibuluncc Tech. Sergt. Robert W. Hyde, ftoettmred shaWara eed tr^ Transportation Unit willing to of 30 Delmont street, ia home fiom -howsrs ending this a' About Town help move cquipniont to the new Columbia,. S. C., for-a 17-day fur mrtly cloedy and cooler toalglriv 8,732 $un5e]i: feir end much eoeler. headquarters arc asked to report lough. His wife and daughter ac tfutmcf Diitrictf No. 21, laOPiA at Center street tonight et 6 companied him. v eC the Andlt O ran n Lodge, will meet in OMuigc efoloek. Those working . on the I ->X;. o5 CErenletleee Manehegter-^A City of ViUage Charm hto^toiriorrow evening TlSO. Bond drive starting Monday are Mary, C. Keeney Tent, Daugh 'C.- asked to report At the Bank at ters of union Veterans of the Civil PRICE THREE CENTS P > tX ^h ' Ifutaell hM aerlved 6:15, in their aniforms. War, observed' Flag day at its MANCHESTER, CONN., SATURDAY, JUNE 17,1944 (TWELVE PAGES) Mfei.v In jen^aiiiii. accoMing to a irieeting last night, with Mrs. Ma (CleaaMaS AdveeMMiB on Pege ti) mesMge received'l^.)il* wifH Mra. The Polish Women's Alliance, bel Strickland, patriotic instruc- LXIIir NO. 220 Doris M. Ruaara of 21 Woodland Group No. 246, will hold its nianth- in charge. The annual memor . atraeU '"v'S -■ ly meeting, Wednesday evening at ial service for Jl2 deceased alsteVs 7:30 a t the home of Mrs. -

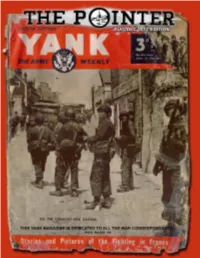

The Pointer, August Through December 2012

HEADER PAGE 1 MEDAL OF USHAKOV The MEDAL OF USHAKOV was a Military award created on 3/3/1944 by the Supreme Soviet of the USSR to honor the Rus- sian Admiral Fyodor Ushakov who never lost a battle and Proclaimed Patron Saint of the Russian Navy and is being awarded to sailors who delivered supplies to Russia during WW II for their bravery. Many of you who have received awards from the Russian Embassy in the past are now receiving them. If you came back on board since they were being issued, contact: THE EMBASSY of the RUSSIA FEDERATION, 2650 Wisconsin Ave., NW, Washington, D.C. 20007 giving your name, address, ships you sailed on, and the date to the Murmansk Area, the Black Sea or Persian Gulf areas. Image sent in by John L. Haynes • 13887 Rue Charlot Lane • McCordsville, IN 46055 • 317-514-0100 • [email protected] Burial at Sea See page 13 - Rod MacRae PAGE 2 Officers for 2011/2012 Charles A. Lloyd, Chairman & Sec.Treas. 1985-2012 115 Wall Creek Drive Rolesville, N.C. 27571 1-919-570-0909 • [email protected] Ron Carlson 616 Putnam Place Alexander, VA 22302-4018 Board of Directors DearEveryone, 11/2/12 C.A. Lloyd ..................................................NC John Stokes ................................................. CA Don Gleason ...............................................KS At last I have gotten around to getting another POINTER out to all of you. It has been Clarence Korker ..........................................FL a trying time but here it is. Hilda told me that I had to clean up this room so I took off Joe Colgan. ................................................MD 3 days cleaning and on the THIRD day, I found my “TREADMILL” but now I can’t Gerald Greaves .............................................RI find anything that I hadn’t lost. -

Le Fait Historique

Texte de Patrick DAVID, décembre 2008 Le fait historique Les blockships Le blockship est un navire marchand ou militaire volontairement coulé en eau peu profonde pour fabriquer un obstacle ou une protection artificielle. Les blockships qui servirent à confectionner les rades artificielles devant les plages normandes, au cours de juin 1944, sont, à quatre exceptions près, des navires marchands ayant participé à de nombreux convois chargés du ravitaillement dans les différentes zones de conflits. Ce sont des navires de tous âges. Du plus vieux, 1901, au plus récent, 1943, tous sont en mauvais état, soit par des faits de guerre soit par un manque d'entretien évident dû à un usage intensif. La plupart des blockships “normands” ont sillonné les océans et les mers du monde sous de multiples pavillons avant d'être réquisitionnés et mis au service du ravitaillement et du transport des armées alliées. L'Angleterre, seul pays européen belligérant non occupé, va devenir la destination première de cette armada internationale où les équipages parlent pratiquement toutes les langues du monde. Avant de participer à la plus formidable opération de débarquement amphibie et de finir dépecés par les ferrailleurs, de nombreux blockships arrivèrent en Irlande du Nord ou en Angleterre au cours du printemps 44 après avoir intégré un ultime convoi au départ de la côte Est de l'Amérique, le plus souvent le port d'Halifax ou de l'Afrique occidentale et australe Des épaves rémanentes Jusqu'à une date très récente, on pouvait considérer que les navires sabordés devant les plages normandes avaient totalement disparu des fonds marins. -

Rivista Militare 2013

Libreria Rivista Militare Il nostro indirizzo e-mail è il seguente [email protected] la novità «Rivista Militare» ha lo scopo di estendere e aggiornare la preparazione tecnica e professionale del personale dell’Esercito e di far conoscere alla pubblica opinione i temi della difesa e della sicurezza. A tal fine, costituisce organo di diffusione del pensiero militare e palestra di studio e di dibattito. Editore Ministero della Difesa Direttore Responsabile Col. g. (p.) s. SM Francesco Paolo D’Emilio Capo Redattore Ten. Col. f. (b.) s. SM Giuseppe Fernando Musillo Numero Speciale Redazione LIBANO 1982 - 2012 Ten. Col. f. (G.) Domenico Spoliti, Codice 37 Ten. Col. f. (par.) Stefano Massaro Prezzo Euro 5,00 Revisione testi Annarita Laurenzi, Lia Nardella Grafica 1° Mar. Lgt. g. (p.) Antonio Dosa, Ubaldo Russo Grafica on-line Marcello Ciriminna Segreteria e diffusione Responsabile: Col. f. (b.) Riccardo De Santis Mar. Ca. f. (b.) Fabio Di Pasquale, L’UNITÀ D’ITALIA Serg. Magg. a. (c/a.) Stefano Rubino, «Rivista Militare» racconta Sergio Gabriele De Rosa Codice 36 Direzione e Redazione Prezzo Euro 10,00 Via di S. Marco, 8 - 00186 Roma Tel. 06 47357373 Fax 06 47358139 Amministrazione Ufficio Amministrazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma Fotolito e Stampa STILGRAFICA srl Via Ignazio Pettinengo, 31/33 – 00159 Roma Tel. 0643588200 Spedizione In abbonamento postale 70% Roma Tassa pagata - Taxe perçue Condizioni di cessione per il 2013 Flavio Russo - Ferruccio Russo Un fascicolo Euro 4,00 TECHNE Un fascicolo arretrato Euro 6,00 Abbonamento: Italia Euro 15,00, estero Euro 21,00 Il ruolo trainante della cultura L’importo deve essere versato su c/c postale 1007604034 intestato a Difesa Servizi S.p.A. -

American Clan Gregor Society CONTA in ING the PROCEEDINGS of the 1946 ANNUAL GATHERING

· , YEAR BOOK OF THE American Clan Gregor Society CONTA IN ING THE PROCEEDINGS OF THE 1946 ANNUAL GATHERING THEAMERICAN CLAN GREGOR SOCIETY Edited by FRANKC ECIL MAGRUDER • COPYRIGH T, 1947 BY F RAN K C ECIL M AGRU DER, Editor Cussons, !\lay & Co., Richmond, Va . IMPORTANT Your attention is called to the follow ing sectio n tak en from the Minutes of the A nnual Gath ering, Oct ober, 1946. "The Chieftain presented the following motions with regard to the dat e of the Year Book which were recommn eded and accepted by the Council : " Moved by Mrs. van den Berg and seconded by Miss Thrift, that the date of the Year Book published in 1946 and marked ' 1945' be changed on the front cover to read ' 1946'. Carried. " It was further moved by Mr s. van den Berg and seconded by Miss Rebecca MacGregor, that future pub lication s of the Year Books be marked on the cover to read 'Volume' and show the date of Publi cation, as ' 'Volume XXXII, Published in 1947' . Th is motion was regularly carried. "T he Scribe was instructed to wr ite letters to Lib raries who carry the Clan Gregor Year Books advising them of these changes so that they may bring their copies up-to-dat e prior to receipt of the Year Book to be published in 1947." OFFICERS SIR IVIALCOLl\I MACGREGOR OF MACGREGOR, BARONET, Lochea rnh ead, Scotlan d Hereditary Chief .. FRAN K CECIL "MAGRUD ER, C. E Cllieftain 5308 N. Capitol St., Washington I I, D. C. -

Maryland Historical Magazine, 1938, Volume 33, Issue No. 4

Vol. XXXIII DECEMBER, 1938 No. 4 MARYLAND HISTORICAL MAGAZINE <b AJ PUBLISHED BY THE MARYLAND fflSTORICAL SOCIETY ISSUED QUARTERLY ANNUAL SUBSCRIPTION,$aOO-SINGLE NUMBEBS, 75CT*, BALTIMORE Entered as Second-Claaa Matter, April 24, 1917, at the Postoffice, at Baltimore, Maryland, under the Act of August 21, 1012. THE MARYLAND HISTORICAL SOCIETY INCORPORATED 1843. H. IRVINE KETSEB MEMORIAL BCILDINQ, 201 W. MONUMENT STREET, BALTIMORE OFFICERS. Yice-President {Acting President), GEORGE L. KADCLIFEB, Y ice-Presidents J. HALL PLEASANTS, SAMUEL K. DENNIS. Corresponding Secretary, Recording Secretary, WILLIAM B. MARYE. JAMES E. HANCOCK. Treasurer, HEYWARD E. BOYCE. THE COUNCIL. THE GENEBAL OFEICERS < AND REPRESENTATIVES OF STANDING COMMITTEES: G. CORNER FENHAGEN, Representing the Trustees of the Athenaeum. W. STULL HOLT, " Committee on Publication. L. H. DIELMAN, " Committee on the Library. WILLIAM INGLE, " Committee on Finance. MRS. ROBERT F. BRENT, " Committee on Membership. LAURENCE H. FOWLER, " Committee on the Gallery. DOUGLAS H. GORDON, « Committee on Addresses. CLINTON LEVERING RIGGS, 1806-1938 President, Maryland Historical Society 1935-1938 /»54 SC 58%l~l~/3^ MARYLAND HISTORICAL MAGAZINE VOL. XXXIII. DECEMBER, 1938. No. 4. Clinton letoting Biggjs General Clinton Levering Riggs, the President of the Mary- land Historical Society, died suddenly on Sunday night, Sep- tember 11, 1938, in the Union Memorial Hospital from heart disease, in the 73rd year of his age. He was buried from his home in Baltimore on Tuesday, September thirteenth. Although he was born in New York, September 13, 1866, his family for many generations, dating back to the seventeenth century, had been identified with Maryland public and social life. His father was Lawrason Kiggs, and his mother before her marriage was Mary Turpin Bright, the daughter of Senator Jesse Bright of Indiana. -

Ss Benjamin Contee

SS BENJAMIN CONTEE A Liberty Ship freighter [Sorry no picture available of the SS Benjamin Contee] VESSEL PARTICULARIZATION Maritime Commission Emergency Hull No. 125; Builder: Delta Shipbuilding Co.; Engine: American Shipbuilding Co.; Operator: Mississippi Shipping Co.; Type: freighter; Complement: 42 crewmen, thirty Armed Guard; Master: Even Evenson. TIMELINE !February 2, 1942 - Keel Laid !June 15, 1942 - Launched !August 7, 1942 - Delivered to WSA then on to the above named operator. !January 6, 1943 - Convoy ON-187 * !August 16, 1943 - Struck by aircraft torpedo !January 24, 1944 - Arrived in New York from Gibraltar * see details of this below. !February, 1944 - Departed New York, via Boston and Halifax to Southampton, England. !March 14, 1944 - Convoy SC-155 * !June 8, 1944 - Final Voyage was towed and sunk as a Gooseberry I breakwater blockship. !June 16, 1944 - Officially Abandoned. [* See Convoy section below] HISTORY, A LOANED VESSEL, DAMAGE, FINAL RESTING The SS Benjamin Contee was one of those vessels that was American flagged, American crewed...but actually working for someone else. Britain was always in dire need of ships, either to use to move supplies for her people, to maintain trade links, as well as move around war requirements. So Britain was always pushing to acquire new tonnage, and the United States was very accommodating. In this category of ships that was more or less given to the British to use as they saw fit it just so happened Benjamin Contee was the first of the group to be converted to a troop carrying vessel that was in this allocation. One of the really weird things about this is the conversion took place long before the American Liberty ship conversion scheme had begun. -

The Royal Engineers Journal

-··1*·-C----·I-3·--·-----·-·--CIIIIII1 VOL. LXVIII. No. 2 JUNE, 1954 THE ROYAL ENGINEERS JOURNAL CONTENTS Unveiling of Plaque at Fort Henry, Kingston, Canada. 107 The Engineer Task in FutureWars . Major-General G. N. Tuck 108 Speed and Surprise in an Atomic War . Major M. L. Crosthwait 124 River Battles. 1939-45 . Colonel T. 1.Uoyd 129 Exercise "Water-Rat" . Lieut.-Colonel R. L Clutterbuck 138 The Causeway Story . Brigadier L. R. E. Fayle 149 B.R. or B.M. " Monstroviam" 167 Past and Present at the School of Military Engineering, Chatham Colonel J. M. Lambert 174 Jordan Holiday . "Battledress" 183 Temporary Repair of the Liberty Ship, S.S. Sam Clyde Lieut.-Colonel E. G. H. Jeffery 193 Book Reviews, Technical Notes . 195 PITLIJrI.HiD----- ·I- OUARTRLY---i ·----------- BY ---THRI INSTITUTION--------------I -- iROVA. ?.aW.I!.RI I--- CHAT 1669 INSTITUTION OF RE OFFICE COPY AGEN DO NOT REMOVE AM IN .01 rr- ....... ---- CEMENTATION: for sealing water leakages, arresting settlement of structures, remedying deterioration 'i of concrete or masonry works. G U N I T E : for reconditioning defective concrete struc- i | tures, encasing structural steelwork, lining tunnels, water reservoirs and other works. F 0 U N D A T I O N S: underpinning of damaged i property presents little difficulty if FR A NVCOIS BORED PILES are used. COMPANY LIMITED 't BENTLEY WORKS, DONCASTER ,( Tel. DON 54177-9 i D_____ ' T e PoEn: ;4e is 3 3 3\\ ,^ , ,:i. .s : . ADVERTISEMENTS i Building for the Industries of the World Swansea Usk Pipeline Contract. 331 miles constructed in 6 sections of 28"-27"-26" & 20w pipes.