Rosa Bianca Per Monaco

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The White Rose Program

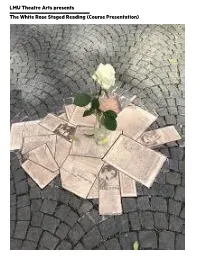

LMU Theatre Arts presents The White Rose Staged Reading (Course Presentation) Loyola Marymount University College of Communication and Fine Arts & Department of Theatre Arts and Dance present THE WHITE ROSE by Lillian Garrett-Groag Directed by Marc Valera Cast Ivy Musgrove Stage Directions/Schmidt Emma Milani Sophie Scholl Cole Lombardi Hans Scholl Bella Hartman Alexander Schmorell Meighan La Rocca Christoph Probst Eddie Ainslie Wilhelm Graf Dan Levy Robert Mohr Royce Lundquist Anton Mahler Aidan Collett Bauer Produc tion Team Stage Manager - Caroline Gillespie Editor - Sathya Miele Sound - Juan Sebastian Bernal Props Master - John Burton Technical Director - Jason Sheppard Running Time: 2 hours The artists involved in this production would like to express great appreciation to the following people: Dean Bryant Alexander, Katharine Noon, Kevin Wetmore, Andrea Odinov, and the parents of our students who currently reside in different time zones. Acknowledging the novel challenges of the Covid era, we would like to recognize the extraordinary efforts of our production team: Jason Sheppard, Sathya Miele, Juan Sebastian Bernal, John Burton, and Caroline Gillespie. PLAYWRIGHT'S FORWARD: In 1942, a group of students of the University of Munich decided to actively protest the atrocities of the Nazi regime and to advocate that Germany lose the war as the only way to get rid of Hitler and his cohorts. They asked for resistance and sabotage of the war effort, among other things. They published their thoughts in five separate anonymous leaflets which they titled, 'The White Rose,' and which were distributed throughout Germany and Austria during the Summer of 1942 and Winter of 1943. -

Scientific Contributions of the First Female Chemists at the University of Vienna Mirrored in Publications in Chemical Monthly 1

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (2019) 150:961–974 https://doi.org/10.1007/s00706-019-02408-4 ORIGINAL PAPER Scientifc contributions of the frst female chemists at the University of Vienna mirrored in publications in Chemical Monthly 1902–1919 Rudolf Werner Soukup1 · Robert Rosner1 Received: 29 November 2018 / Accepted: 1 March 2019 / Published online: 29 April 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In 1897, the frst female students were admitted at the Faculty of Philosophy at Vienna University. The frst dissertation in chemistry was approved in 1902. In the following years, only one or two women were annually enrolled, while the number of male students of chemistry continuously fuctuated around 22. Whereas four women completed their doctorate in the frst year of WWI, six followed in 1917, and ten more in 1919. Strikingly, in that year the number of female students even exceeded that of male colleagues. Margarethe Furcht, the daughter of a Jewish stockbroker, was the frst female chemist with a doctoral degree certifcate in the Austro-Hungarian Empire. Her paper “Über die Veresterung von Sulfosäuren…”, which she published in 1902 together with her academic supervisor Rudolf Wegscheider, was one of the frst scientifc chemical publications of women in Austria. However, of all female graduates, only a small number worked as chemists within the next two decades. After the occupation of Austria by German Troops in March 1938, seven of the Jewish women managed to emigrate, four were murdered in the Holocaust. Given the importance of this period within the landscape of European scientifc history, we here aim to provide the frst comprehensive overview of the history of women studying chemistry at the University of Vienna. -

The White Rose in Cooperation With: Bayerische Landeszentrale Für Politische Bildungsarbeit the White Rose

The White Rose In cooperation with: Bayerische Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit The White Rose The Student Resistance against Hitler Munich 1942/43 The Name 'White Rose' The Origin of the White Rose The Activities of the White Rose The Third Reich Young People in the Third Reich A City in the Third Reich Munich – Capital of the Movement Munich – Capital of German Art The University of Munich Orientations Willi Graf Professor Kurt Huber Hans Leipelt Christoph Probst Alexander Schmorell Hans Scholl Sophie Scholl Ulm Senior Year Eugen Grimminger Saarbrücken Group Falk Harnack 'Uncle Emil' Group Service at the Front in Russia The Leaflets of the White Rose NS Justice The Trials against the White Rose Epilogue 1 The Name Weiße Rose (White Rose) "To get back to my pamphlet 'Die Weiße Rose', I would like to answer the question 'Why did I give the leaflet this title and no other?' by explaining the following: The name 'Die Weiße Rose' was cho- sen arbitrarily. I proceeded from the assumption that powerful propaganda has to contain certain phrases which do not necessarily mean anything, which sound good, but which still stand for a programme. I may have chosen the name intuitively since at that time I was directly under the influence of the Span- ish romances 'Rosa Blanca' by Brentano. There is no connection with the 'White Rose' in English history." Hans Scholl, interrogation protocol of the Gestapo, 20.2.1943 The Origin of the White Rose The White Rose originated from individual friend- ships growing into circles of friends. Christoph Probst and Alexander Schmorell had been friends since their school days. -

True Adventures Series Incredible People Doing Incredible Things

PART OF THE TRUE ADVENTURES SERIES INCREDIBLE PEOPLE DOING INCREDIBLE THINGS THE STORY The Girl Who Said No to the Nazis is a ‘true adventure’ – describing events that really happened in Nazi Germany at the height of World War Two. When young Sophie Scholl – about to turn twenty one – joined her brother at Munich University, she found strange events were already afoot. Leaflets denouncing Hitler had begun to appear written by a group calling themselves ‘The White Rose’. No one knew who they were. The Nazi secret police – the Gestapo – were desperately trying to find out and put a stop to their treasonous behaviour. When Sophie read the leaflets she not only found herself agreeing with what they said – she realised that she knew who had written them... Robert Mohr, the Gestapo interrogator, is soon on their trail. Will he succeed in discovering their identity? And what will happen if he does? The story is one of the most exciting – and moving – of all World War Two stories. The leaflets of ‘The White Rose’, read by ordinary Germans wherever they were found, in the streets and squares, began to turn opinion against Hitler, even as the war raged on. THE AUTHOR Haydn Kaye has loved history since he was very young. His mother helped to spark his interest by telling him what it was like to be a child during World War Two. Then he went on to study history at Oxford University before teaching and writing about historical subjects ranging from the pyramids to the Olympics, and from inventor Thomas Edison to writer Roald Dahl. -

Today's Martyrs

Today’s Martyrs Resources for understanding current Christian witness and martyrdom White Rose resistance milestones – 1941 through 1945 This timeline contains not only the events of the arrest and execution of the Christian members of the anti-Nazi White Rose resistance movement, but also relevant entries of Bishop Clemens August Graf von Galen (who had inspired them with his anti-Nazi homilies) and Helmut James Graf von Moltke (the jurist responsible for sending the White Rose leaflets to London) Sunday July 13, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, co-authored the 1937 encyclical Mit Brennender Sorge, which attacked the philosophical underpinnings of the Nazi regime; UPDATE: delivered a homily attacking the Gestapo for human and civil rights violations that denied justice and created a climate of fear in the country) http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Graf_von_Galen Sunday July 20, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, UPDATE: delivered a homily stating that written protests against the government’s anti-Christian activities had failed, that clergy and religious were still being arrested and deported, and that the German people were being destroyed not by the Allies’ war activities but rather by negative forces within the country) http://en.wikipedia.org/wiki/Clemens_August_Graf_von_Galen Sunday August 3, 1941 Germany: Munster Bishop Clemens August Graf von Galen (aged 63, UPDATE: delivered a homily condemning the desecration of churches, the closing of convents -

Fragebogen Zur Ausstellung Mit Hintergrundinformationen Zu Den Antworten

Fragebogen zur Ausstellung mit Hintergrundinformationen zu den Antworten Bei der Auflösung der Fragen soll zu jeder richtigen Antwort auch geklärt werden, warum genau diese richtig ist und andere Lösungen falsch sind. Es können auch mehrere Antworten richtig sein oder alle falsch! 1, Welcher Zeitraum lag zwischen der Verhaftung von Hans und Sophie Scholl und dem Ende des Zweiten Weltkrieges? a, 1 Jahr und 2 Monate b, über 2 Jahre c, 5 Jahre 2, Welcher der genannten Akteure war kein Mitglied der Weißen Rose? a, Falk Harnack b, Prof. Kurt Huber c, Dietrich Bonhoeffer 3, Wie äußerte sich Jakob Schmid – damaliger Hausschlosser der Universität, der am 18. Februar 1943 durch sein Einschreiten die Verhaftung von Hans und Sophie Scholl verursachte hatte – nach dem Krieg zu seinem Verhalten? a, Beruft sich auf seine Pflicht b, Fühlt sich ungerecht behandelt c, Äußert tiefes Bedauern 4, Wie entstand nach heutiger Kenntnis der Name „Weiße Rose“? a, In Anlehnung an die Redewendung „Weiße Weste“ b, Eine weiße Rose war die Lieblingsblume von Hans Scholl und Alexander Schmorell. c, „Die Weiße Rose“ hieß ein verbotener Roman, den Hans Scholl gelesen hat. 5, Welches Ereignis fand zeitgleich zur Verhaftung der Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 in Berlin statt? a, Aufruf des Propagandaministers Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast zum „Totalen Krieg“ b, Eine landesweite Großversammlung der deutschen „Hitlerjugend“ c, Eine Massendemonstration von Oppositionellen gegen die NS Diktatur 6, Welches Mitglied zählt nicht zum „inneren Freundeskreis“ der Weißen Rose? a, Alexander Schmorell b, Prof. Kurt Huber c, Hans Conrad Leipelt Weiße Rose Fragebogen Ausstellung mit Hintergrundinformationen – 1 7, Auf welchen Gemeinsamkeiten beruhte ihre Freundschaft? a, Interesse für Philosophie und Literatur b, unangepasstes Verhalten c, Interesse an Militärflugzeugen 8. -

Weingarten KW 51 ID 105174

weingarten im Blick Amtsblatt und Bürgerzeitung der Stadt Weingarten WEIHNACHTSGRÜSSE Ausgabe 45/2015 Freitag, 18. Dezember 2015 OB Ewald: Diese Ausgabe erscheint auch online Den Aufschwung stabilisieren Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weingarten, wieder geht ein ereignis- und arbeitsrei- dem Drehorgelkongress, um nur einige ches Jahr zu Ende. Ein Thema hat im Jahr zu nennen. Nochmals herzlichen Dank an 2015 alle anderen überlagert: die Ankunft die Organisatoren. von mehr als einer Million Flüchtlingen Nach mehreren Jahren des intensiven Spa- in Deutschland. Auch wir im Rathaus rens ist der Aufschwung nach zwei Jahren wurden von dieser Herausforderung über- mit deutlichen Haushaltsüberschüssen rascht. Wir haben uns dafür entschieden, wieder nach Weingarten zurückgekehrt. diese Aufgabe als Chance zu begreifen. Der städtische Haushalt entwickelt sich Hilfreich war, dass Weingarten bereits auch im Jahr 2016 positiv. Die finanzielle viel Erfahrung mit der Integration von Aufarbeitung der Krankenhauskrise wur- Menschen aus den osteuropäischen Län- de vor wenigen Tagen erfolgreich abge- dern hat. Gemeinsam und durch einen schlossen. Neue Investitionen sind wieder In dieser Ausgabe lesen Sie: phantastischen Einsatz von vielen ehren- planbar. Diese positive Entwicklung gilt amtlichen Helferinnen und Helfern haben es in den nächsten Jahren auszubauen und SEITE 1+2: wir diese Aufgabe bisher gut gemeistert zu stabilisieren. Alles Gute! und von vielen Seiten dafür Anerkennung Mir bleibt noch, allen Bürgerinnen und erfahren. Ich bin zuversichtlich, dass wir Bürgern für Ihr Engagement in unserer Weihnachten und das Neue Jahr ste- diese Herausforderung auch in Zukunft Stadt zu danken. Ich wünsche Ihnen und hen vor der Tür. Wir wünschen Ihnen gemeinsam bewältigen werden. Denn Ihren Familien einen schwungvollen Start das Beste und laden zur Neujahrsbe- viele der Flüchtlinge werden in Deutsch- ins Neue Jahr und davor ein besinnlich- grüßung ein. -

Readers Theater. the White Rose

www.wsherc.org Lesson 10: Readers Theater. The White Rose. by Josephine Cripps, Teacher, Summit K-12 School, Seattle 2008 The White Rose: A True Story of Freedom in Nazi Germany By Josephine Cripps CAST Sophie Scholl Gestapo Agent #1 Inge Scholl Gestapo Agent #2 Elisabeth Scholl Alex Schmorell Hans Scholl Christoph Probst Werner Scholl Willi Graff Robert Scholl/Father Jakob Schmid Maria Scholl/Mother Gestapo Agent Robert Mohr Narrators (13 total) Gestapo Agent Mullen Frau Kruger Gestapo Agent #3 Luise Nathan Judge Reisler 2 THE WHITE ROSE: A TRUE STORY OF FREEDOM IN NAZI GERMANY PART ONE SOPHIE SCHOLL (age 12), INGE SCHOLL (age 15), ELISABETH SCHOLL (age 9), HANS SCHOLL (age 16), WERNER SCHOLL (age 7), FATHER, MOTHER, and NARRATOR 1 enter as Curtain rises. NARRATOR 1: The year is 1934. The place, Ulm, Germany. Ulm is a bustling town on the Danube River. Sophie Scholl lives there, in a fine old house with her parents and her four brothers and sisters—Hans, Inge, Elisabeth, and Werner. They step forward as their names are called. SOPHIE My life is mostly school. But every afternoon, as soon as the bell rings, I hop on my bike and ride through the narrow streets down to the Danube. It’s beautiful in the spring. Irises line the river bank, and I cycle so fast along the mossy path, I feel absolutely free! On weekends, when I really am free, I bicycle with my brother Hans up into the mountains. HANS We pack cheese sandwiches, and for two whole days we hike through the alpine forest. -

Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film

University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies Legacy Theses 2012 Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film Fell, Hannelore E. Fell, H. E. (2012). Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/13369 http://hdl.handle.net/1880/50001 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Gender, Resistance and National Socialism in Contemporary Film by Hannelore E. Fell A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS DEPARTMENT OF GERMANIC, SLAVIC AND EAST ASIAN STUDIES CALGARY, ALBERTA SEPTEMBER, 2012 © Hannelore E. Fell 2012 The author of this thesis has granted the University of Calgary a non-exclusive license to reproduce and distribute copies of this thesis to users of the University of Calgary Archives. Copyright remains with the author. Theses and dissertations available in the University of Calgary Institutional Repository are solely for the purpose of private study and research. They may not be copied or reproduced, except as permitted by copyright laws, without written authority of the copyright owner. Any commercial use or re-publication is strictly prohibited. -

Denkstätte Widerstand Weingarten

Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben Denkstätte Widerstand Weingarten Campus Weiße Rose Denkstättenkuratorium NSWidmungshäuser Dokumentation Oberschwaben Dank der Herausgeber Der Dank der Herausgeber dieser – vor allem dem regionalen und dem studentischen Widerstand gegen das NS-Unrechts- regime gewidmeten – Schrift gilt allen MitbürgerInnen, die gestern,heute und morgen Gestaltung und Pflege des Erin- nerns an die Opfer des Nationalsozialismus stellvertretend für unser Gemeinwesen geleistet haben und leisten: auch denen, die durch Text und Bild zu dieser Gedenkarbeit beigetragen haben. Unser Dank gilt auch allen, die sich des studentischen Widerstandes in der Epoche des Stalinismus in der SBZ und frühen DDR, dem über 70 junge Menschen und Demokraten zum Opfer fielen, ehrend erinnern. Der Dank gilt auch allen Sponsoren der Erinnerungsarbeit unseres Kuratoriums. Vor allem aber gedenken wir der Opfer. Wir vergessen sie nicht und handeln in ihrem Sinne, wenn wir gegen ungerechte Gewalt und für Demokratie eintreten. Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben www.dsk-nsdoku-oberschwaben.de [email protected] Studentenwerk Weiße Rose e.V. www.studentenwerk-weisserose.de [email protected] Grußwort des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann Die Lebensgeschichten der Menschen, die Widerstand leisteten und sich der menschenverachtenden, unterdrückerischen Diktatur der Nationalsozialisten widersetzten, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie stammten aus dem Arbeiter-, dem bürgerlichen, kirchlich- religiösen, militärischen oder politischen Milieu und doch ist ihnen eines gemein: Sie alle nahmen das Risiko in Kauf und brachten den Mut auf, dem nationalsozialistischen Unrechtsregime die Ge- folgschaft zu verweigern und sich zur Wehr zu setzen. Sie machten für viele in Bedrängnis geratene Mitmenschen den Unterschied aus gegenüber der schweigenden Mehrheit der Bevölkerung, gegenüber den überzeugten Anhängern, den Mitmachern und Mitläufern. -

Tätigkeitsbericht 2015 Weiße Rose Stiftung E.V

Tätigkeitsbericht 2015 Weiße Rose Stiftung e.V. Inhaltsübersicht 1 Zur Einführung 5 2 Chronik und Ausstellungskalender 7 3 Prof. Dr. Wolfgang Huber berichtet 10 4 Joachim Baez in Weingarten 11 5 Nachrufe 12 6 Wanderausstellungen 16 Die Weiße Rose in Deutschland 16 Die Weiße Rose in Israel 19 Die Weiße Rose in Frankreich 23 Die Weiße Rose in Italien 25 Die Weiße Rose in Mittel- und Osteuropa 26 Die Weiße Rose in den USA 30 Die Weiße Rose in Brasilien 34 7 DenkStätte Weiße Rose München 36 Erneuerung der Dauerausstellung in der DenkStätte 40 8 DenkStätte Weiße Rose Ulm 41 9 Historisch-pädagogische Projekte 42 Lehrerfortbildung 42 Auf den Spuren des Nationalsozialismus in München 45 Ein Tag zu Sophie Scholl in Garmisch 46 Das Dritte Reich – für Kinder erklärt 47 SchülerArbeiten zur Zeitgeschichte 49 Spurensuche – Verlorene Jugend in der NS-Diktatur 50 10 Veranstaltungen 51 Weiße Rose Orgelkonzert zum 18. Februar 1943 51 Konzert mit Lesung „Die Gedanken sind frei“ 52 In Erinnerung an Eugen Grimminger 53 Mozes Ancselovics – Eine Gedenkveranstaltung in Ergoldsbach 54 Werkschau: Sophie Scholl – So entsteht die Comic-Biographie 55 Vortrag: Thomas Mann, Alfred Neumann und die Weiße Rose 57 11 Homepage und Social Media 58 12 Neuerscheinungen 59 13 Kurznachrichten um die Weiße Rose 60 14 Die Weiße Rose Stiftung e.V., ihre Organe und MitarbeiterInnen 65 Die Weiße Rose Stiftung e.V. dankt herzlich allen öffentlichen und privaten Förderern sowie allen Spendern für ihre Zuwendungen. Impressum Weiße Rose Stiftung e.V. Ludwig-Maximilians-Universität Geschwister-Scholl-Platz 1 80539 München Tel. 089 / 2180-5678 / -5359 Fax 089 / 2180-5346 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.weisse-rose-stiftung.de Facebook: www.facebook.com/WeisseRoseStiftung Redaktion: Ursula Kaufmann M.A., Dr. -

Study Guide for Sophie Scholl: the Final Days

STUDY GUIDE FOR SOPHIE SCHOLL: THE FINAL DAYS PRODUCED BY: Vicky Knickerbocker Outreach Coordinator at the Center for Holocaust and Genocide Studies UNIVERSITY OF MINNESOTA, TWIN CITIES CAMPUS SOPHIE SCHOLL AND THE WHITE ROSE: A CASE STUDY IN DISSENT in NAZI GERMANY CURRICULUM GUIDE for the film, Sophie Scholl: The Final Days, authored June, 2006 by Vicky Knickerbocker and edited by Dr. Stephen Feinstein Introduction: Today in Germany, one of the most popular heroes is Sophie Scholl. She is greatly admired for the bold and courageous actions she took to defy the Nazi regime. She and several other members of the White Rose, including her brother Hans, clandestinely published and distributed anti-Nazi literature. Between the early summer of 1942 and February 1943, people in cities in the South of Germany and in Austria found leaflets in their mail boxes calling for protests against the Nazi regime. On February 19, 1943, Hans and Sophie took a great risk by placing copies of a sixth leaflet produced by the White Rose Group in the deserted halls of the University of Munich. After a janitor spotted them, they were arrested by the Gestapo. Sophie, her brother Hans and Christoph Probst were soon tried and executed. The recent film, Sophie Scholl: The Final Days, directed by German director Marc Rothemund, reconstructs the last six days of her life. Based on actual trial transcripts and official police records, this film dramatizes her arrest, her interrogation, her imprisonment, her trial, and her execution. This film reminds its viewers that German resistance did occur and that young adults played prominent roles in the German resistance movement.