El Campo De La Moda En Cali

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Universidad Central Del Ecuador Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación Carrera De Pedagogía De La Lengua Y La Literatura

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA Talleres Teatrales para Desarrollar la Fluidez Verbal en el Campo Educativo Trabajo de Titulación modalidad proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Ciencias de la Educación, Mención: Lengua y Literatura AUTOR: Farinango Guanotoa Darío Xavier TUTOR: Dr. Richard Hernán Fierro Altamirano MSc. Quito, 2020 DERECHOS DE AUTOR Yo, DARÍO XAVIER FARINANGO GUANOTOA, en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación TALLERES TEATRALES PARA EL DESARROLLO DE LA FLUIDEZ VERBAL EN EL CAMPO EDUCATIVO, modalidad presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 114 de la Ley Orgánica de Educación Superior. La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda responsabilidad. -

ASOCIACIÓN DE REPORTEROS GRÁFICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Sino Del Instante Capturado En El Espacio Que Grita Que No Queremos Ser Víctimas

ASOCIACIÓN DE REPORTEROS GRÁFICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA sino del instante capturado en el espacio que grita que no queremos ser víctimas. Los ojos abiertos público. Son tomadas en situaciones de Cuando salimos a la calle ya no lo somos. María Pia López riesgo porque también el cuerpo de la o La calle es el tema fuerte de este anuario. el fotógrafo se pone en riesgo. La calle como territorio de peleas políti- Testimonio y belleza a la vez. Muchas cas, de construcción de lo colectivo, pero tomas componen una armonía frente a lo también como escenario del drama vital. violento o lo ocasional y furtivo. Cuatro Los colchones que dejan de estar en un jugadores de fútbol son tomados cuando ámbito hogareño para poblar el espacio sus cuerpos se enfrentan en una suerte público, las personas y sus cosas en la de ballet, cuatro personas tratando de intemperie, son monumentos al despo- escapar de una zona inundada configu- jo. Señales de lo común agrietado, de la Un año puede ser narrado de distintos ver y con las cámaras en las manos. Lo ran una coreografía semejante. Hechos brutal individualización que responsabi- modos, con imágenes diferentes. ARGRA hacen y nos recuerdan que son también inconmensurables. De un lado el dinero liza a los despojados, y de un modo de llama anuario a una selección de fotos. nuestra posibilidad de conocer, de regis- y la fama, el gran show del deporte pro- gestión del espacio público que quiere Una foto es registro de un hecho, testi- trar, de comprender. fesional; del otro esos cuerpos huyendo menos resolver el problema que escon- monio gráfico, prueba, pero su verdad no 2018 será recordado por cada quien por de una catástrofe. -

Facultad De Filosofía, Educación Y Ciencias Humanas ANÁLISIS Y DEFINICIONES DEL PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS EN LA TELEVISIÓN

Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas ANÁLISIS Y DEFINICIONES DEL PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS EN LA TELEVISIÓN PERUANA ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2015. CON ENTREVISTAS A PERIODISTAS DE ESPECTÁCULOS DE MEDIOS PERUANOS Tesis para optar el Título de Licenciado en Periodismo Presenta el Bachiller: JOSÉ HELÍ VILLANUEVA BARRÓN Presidente : Dr. Rafael Tito Fernández Hart Asesor : Dr. Franklin Cornejo Urbina Lector : LIMA, PERÚ 2017 DEDICATORIA Esta tesis es dedicada a mi familia y para todos aquellos que piensan que es posible hacer un buen periodismo de espectáculos. AGRADECIMIENTOS A Franklin Cornejo quien fue el asesor de la presente investigación. Asimismo especial agradecimiento a Jhonny Padilla, Patricia Salinas, Jannina Eyzaguirre, Liz Saldaña, Ana Morocho, Sonia del Águila, Luis Ottani, Bruno Vernal, Fiorella Rodríguez, Renzo Álvarez, Robinson Reyna y de manera especial a Cecilia Fernández, quién sin su ayuda no hubiera sido posible contactar con todos ellos y conocer sus experiencias como periodistas de espectáculos. RESUMEN Partiendo del argumento de Kristhian Ayala y Enrique León en “El Periodismo Cultural y el de Espectáculos”, quienes señalan que con la aparición de los televisores a color en los años 80, se produce un cisma en el “periodismo cultural” que dará origen a un nuevo segmento de noticias a las que se denominirá “periodismo de espectáculos”. La televisión traerá consigo el surgimiento del denominado mundo del estrellato o farándula; en referencia a los artistas que por su trabajo en televisión y noticias sobre su vida privada se convertirán en personajes mediáticos. Así surgirá la denominanda “prensa rosa o del corazón”, tergiversando la conceptualización de la opinión pública sobre el periodismo de espectáculos. -

K-Pop in Latin America: Transcultural Fandom and Digital Mediation

International Journal of Communication 11(2017), 2250–2269 1932–8036/20170005 K-Pop in Latin America: Transcultural Fandom and Digital Mediation BENJAMIN HAN Concordia University Wisconsin, USA This article examines the transnational popularity of K-pop in Latin America. It argues K- pop as a subculture that transforms into transcultural fandom via digital mediation, further resulting in its accommodation into Latin American mass culture. The article further engages in a critical analysis of K-pop fan activism in Latin America to explore the transcultural dynamics of K-pop fandom. In doing so, the article provides a more holistic approach to the study of the Korean Wave in Latin America within the different “scapes” of globalization. Keywords: K-pop, fandom, Latin America, digital culture, Korean Wave The popularity of K-pop around the globe has garnered mass media publicity as Psy’s “Gangnam Style” reached number two on the Billboard Charts and became the most watched video on YouTube in 2012. Although newspapers, trade journals, and scholars have examined the growing transnational popularity of K-pop in East Asia, the reception and consumption of K-pop in Latin America have begun to receive serious scholarly consideration only in the last few years. Numerous reasons have been explicated for the international appeal and success of K-pop, but it also is important to understand that the transnational and transcultural fandom of K-pop cannot be confined solely to its metavisual aesthetics that creatively syncretize various genres of global popular music such as Black soul and J-pop. K-pop as hybrid music accentuated with powerful choreography is a form of visual spectacle but also promotes a particular kind of lifestyle represented by everyday modernity in which social mobility in the form of stardom becomes an important facet of the modernization process in Latin America. -

Mediaciones De La Experiencia Musical En La Emergencia De

Mediaciones de la experiencia musical en la emergencia de sensibilidades juveniles Titulo Gómez Valencia, Cristóbal - Autor/a; Autor(es) Manizales Lugar Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud alianza de la Universidad de Editorial/Editor Manizales y el CINDE 2013 Fecha Colección Identidad cultural; Subjetividad; Juventud; Sociología; América Latina; Colombia; Temas Tesis Tipo de documento "http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20140617071508/CristobalGomezV.pdf" URL Reconocimiento-No Comercial-Sin Derivadas CC BY-NC-ND Licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) www.clacso.edu.ar MEDIACIONES DE LA EXPERIENCIA MUSICAL EN LA EMERGENCIA DE SENSIBILIDADES JUVENILES CRISTÓBAL GÓMEZ VALENCIA UNIVERSIDAD DE MANIZALES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD UNIVERSIDAD DE MANIZALES – CINDE MANIZALES 2013 MEDIACIONES DE LA EXPERIENCIA MUSICAL EN LA EMERGENCIA DE SENSIBILIDADES JUVENILES CRISTÓBAL GÓMEZ VALENCIA Tutora Phd. ANA PATRICIA NOGUERA DE ECHEVERRI UNIVERSIDAD DE MANIZALES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD UNIVERSIDAD DE MANIZALES – CINDE MANIZALES 2013 2 Nota de Aceptación El trabajo de grado Mediaciones de la experiencia musical en la -

Ampay) Como Recurso De Producción Del Periodismo De Entretenimiento En La Televisión De Señal Abierta Caso: Jefferson Farfán Y Yahaira Plasencia

El uso de la cámara de escondida (ampay) como recurso de producción del periodismo de entretenimiento en la televisión de señal abierta Caso: Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Authors Arroyo Acuña, Andrea Milagros Citation Arroyo Acuña, A. M. (2018, November 5). El uso de la cámara de escondida (ampay) como recurso de producción del periodismo de entretenimiento en la televisión de señal abierta Caso: Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. https://doi.org/10.19083/ tesis/625062 DOI 10.19083/tesis/625062 Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution- NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States Download date 27/09/2021 01:17:50 Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625062 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS FACULTAD DE COMUNICACIONES PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO El uso de la cámara de escondida (ampay) como recurso de producción del periodismo de entretenimiento en la televisión de señal abierta Caso: Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia TESIS Para optar el título profesional de Licenciado en Comunicación y Periodismo AUTOR Arroyo Acuña, Andrea Milagros (0000-0002-7147-2908) ASESOR Katayama Omura, Roberto Juan (0000-0002-4788-1162) Lima, 05 de noviembre de 2018 AGRADECIMIENTOS A lo largo de la realización de este trabajo de investigación he tenido la suerte de tener a valiosas personas a mi lado que me han brindado todo el apoyo necesario, tanto académica como moralmente. -

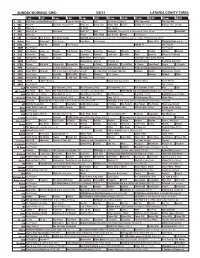

Sunday Morning Grid 12/25/11

SUNDAY MORNING GRID 12/25/11 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Morning (N) Å Face/Nation A Gospel Christmas NCAA Show AMA Supercross NFL Holiday Spectacular 4 NBC Holiday Lights Meet the Press (N) Å Conference Wall Street Holiday Lights Extra (N) Å Global Golf Adventure 5 CW Yule Log Seasonal music. (6) (TVG) In Touch Paid Program 7 ABC News (N) Å This Week-Amanpour Disney Parks Christmas Day Parade (N) (TVG) NBA Basketball: Heat at Mavericks 9 KCAL Yule Log Seasonal music. (TVG) Prince Paid Program 11 FOX Hour of Power (N) (TVG) Fox News Sunday Kids News Winning Paid Program 13 MyNet Paid Program Best Buys Paid Program Best of L.A. Paid Program Uptown Girls ›› (2003) 18 KSCI Paid Program Church Paid Program Hecho en Guatemala Iranian TV Paid Program 22 KWHY Paid Program Paid Program 24 KVCR Sid Science Curios -ity Thomas Bob Builder Joy of Paint Paint This Dewberry Wyland’s Cuisine Kitchen Kitchen Sweet Life 28 KCET Cons. Wubbulous Busytown Peep Pancakes Pufnstuf Lidsville Place, Own Roadtrip Chefs Field Pépin Venetia 30 ION Turning Pnt. Discovery In Touch Mark Jeske Beyond Paid Program Inspiration Ministry Campmeeting 34 KMEX Paid Program Muchachitas Como Tu Nuestra Navidad República Deportiva en Navidad 40 KTBN Rhema Win Walk Miracle-You Redemption Love In Touch PowerPoint It Is Written B. Conley From Heart King Is J. Franklin 46 KFTR Paid Tu Estilo Patrulla La Vida An P. -

MEDIA GUIDE LIMA 2019 PAN AMERICAN GAMES OPENING CEREMONY #Jugamostodos #Letsallplay

MEDIA GUIDE LIMA 2019 PAN AMERICAN GAMES OPENING CEREMONY #jugamostodos #letsallplay AMAZING PERU! | Media Guide 4 INTRODUCTION FOREWORDS 3 PANAM SPORTS 7 THE LIMA 2019 PAN AMERICAN GAMES 8 AMAZING PERU! 9 SET DESIGN 10 OPENING CEREMONY SCENE BY SCENE 12 CREDITS MAIN PERFORMERS 44 LIMA 2019 CEREMONIES TEAM 45 Embargo The information contained in this media guide is embargoed until 19:00 Lima time EXECUTIVE TEAM 45 on 26 July 2019. CREATIVE TEAM 46 Please keep details of the Lima 2019 Pan American Games Opening Ceremony confidential until they appear in the show: surprises represent an important element of the experience for the audience, both in the stadium and at home. SPECIAL THANKS 47 AMAZING PERU! | Media Guide 5 The Pan American and Parapan American Games will be a true platform MARTÍN VIZCARRA President of the Republic of Peru for inclusion and equality” Dear friends from the 41 countries of the Americas and the world, The Pan American and Parapan American Games will be a true platform for welcome to the largest sports celebration in the continent! inclusion and equality, because they will showcase various disciplines and the diverse skills of our competitors. Peru, the home of great cultures and ancient history, welcomes the Lima 2019 XVIII Pan American and VI Parapan American Games with open arms. Dear athletes, on your shoulders rest the dreams of your people. You are bearers of hopes and dreams. We are happy to host this great sports event that, since its first edition in 1951, has been uniting countries of the Americas in healthy competition that highlights Starting today, we will witness your talent, we will share your joys and your tears talent, discipline, effort and perseverance. -

Mayo 2013 Prensario Música & Video

prensario música & video | mayo 2013 prensario música & video | mayo 2013 prensario música & video | mayo 2013 prensario música & video | mayo 2013 editorial ARGENTINA / AGENDA Paréntesis de las promotoras líderes Abel Pintos, Tan Biónica y Violetta potencian lo nacional Más novedades en la fusión Ya en mayo se evidenció el momento programación de la plaza, si destaca a los Locos especial del show business argentino, con un Adams en la parte teatral en el Opera, que no es en esta edición período de planeación casi para el segundo más Citi. Y PopArt, que viene de ser líder en el REGIONALES l pasado fue otro mes de pasos importantes priorizado el trabajo digital, como ya se suele hacer semestre que se caracteriza primer cuarto con una progra- • Warner: Robbie Lear en Get in en la absorción de EMI por parte de Uni- en Chile. Es realmente simpático y positivo el mensaje por la falta de producciones Belden Random Fest mación intensa y manejo de • Alfiz Producciones: ofertas regionales Eversal, que el medio sigue atentamente. de los vinilos, pues llama la atención sobre la vigencia de las promotoras líderes. plataforma de sponsors, pre- La Agencia: Booking en Sudamérica Se está concretando la última etapa de la unión de del soporte en su conjunto, aunque sea criticando al Se aducen factores para todos sus anuncios para el PERU/ECUADOR ambas empresas a nivel internacional y local, que CD como hizo Charly con sus frases conocidas durante como la saturación del mer- mes próximo, según adelantó • Jorge Ferrand: análisis del showbusiness debería quedar completa al 100% el mes próximo, el lanzamiento. -

Oliveira Bardales Jessic

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ESCUELA DE POSGRADO VECINO VIGILANTE: EL NUEVO CIUDADANO Ensayo académico para optar el grado de Magíster en Comunicaciones AUTORA: JÉSSICA OLIVEIRA BARDALES ASESOR: ROLANDO PÉREZ VELA JURADO LUIS ALBERTO PEIRANO FALCONÍ HUGO DAVID AGUIRRE CASTAÑEDA Lima – Perú 20101 A Jorge, por su paciencia y por enseñarme a «ver más allá de lo evidente» 2 Nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino de la vigilancia; bajo la superficie de las imágenes, se llega a los cuerpos en profundidad; detrás de la gran abstracción del cambio, se persigue el adiestramiento minucioso y concreto de las fuerzas útiles; los circuitos de la comunicación son los soportes de una gran acumulación y de una centralización del saber; el juego de los signos define los anclajes del poder […] Michel Foucault, Vigilar y castigar, p.220 3 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 6 I. MISE EN SCÈNE. El auge del documental y del cine basado en historias reales LUCES 11 CÁMARA 12 ACCIÓN El hombre con la cámara 14 To Be or Not to Be: Director, estrella y protagonista 16 Yo, moi… and me 18 Provocativa, entretenida y, a veces, escalofriante 19 Para querer al pato Donald 20 Más allá de la realidad, el dogma 21 REC ¡GRÁBALO! 23 II. TELERREALIDAD: LA VIDA TAL COMO ES 24 Quince minutos de fama 26 Gente como uno 30 ¿Mentiras verdaderas? 32 La vida de los otros 33 III. VECINO VIGILANTE: EL NUEVO CIUDADANO De la ficcion a la realidad 35 I've seen it all 37 ¿Soy yo, acaso, el guardián de mi hermano? 40 4 Yo confieso 44 IV. -

Valores Humanos “Mejores Medios, Mejores Personas”

Valores Humanos “Mejores medios, mejores personas” Lima 07 de Mayo del 2015 Señores Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana Presente.- Ref.- Queja Diario La República Estimados Señores, Nos dirigimos a ustedes a fin de interponer una queja por las fotos de los desnudos de la modelo Claudia Portocarrero, aparecidos en la edición digital del Diario La Republica, del día martes 05 de mayo del año en curso. Dichas fotografías forman parte de la edición número 39, de la revista SOHO Perú, correspondiente al mes de mayo último, publicación destinada a un público exclusivamente adulto. Además de las fotos antes mencionadas, La Republica difunde un video de los desnudos de la aludida modelo mientras transcurre la sesión fotográfica, materia de la queja. La edición virtual de La Republica, está al alcance de menores de edad; por lo que en cumplimiento de de los valores éticos periodísticos y las normas de protección al menor vigentes, el mencionado diario no debe difundir imágenes dirigidas a un público adulto. Esta queja se presenta a pedido de numerosas familias, que integran nuestra asociación que aspiran a la mejora de los medios de comunicación. Las fotos y video materia de la queja se pueden ver en: http://www.larepublica.pe/04-05-2015/claudia-portocarrero-es-la-nueva-diosa-de-soho- peru-video-y-fotos Atentamente, Rosario Fernández Presidenta Asociación Valores Humanos Ca. Augusto Bolognesi 014-1 San Isidro null / foto 9 Página 1 de 3 SUSCRIPCIONES FUNDACIÓN GUSTAVO MOHME LLONA Espectáculos SUSCRÍBETE AL BOLETÍN POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD DEPORTES ESPECTÁCULOS CHAMPIONS L. MUNDO WIKILEAKS ED. -

Sunday Morning Grid 5/6/12 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 5/6/12 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Morning (N) Å Face the Nation (N) Paid The Players Club (N) AMA Supercross PGA Tour Golf 4 NBC News Å Meet the Press (N) Å News (N) Babar (TVY) Willa’s Wild Pearlie Cycling Giro d’Italia. Hockey: Blues at Kings 5 CW News (N) Å In Touch Paid Program 7 ABC News (N) Å This Week News (N) NBA Basketball Chicago Bulls at Philadelphia 76ers. (N) Å Basketball 9 KCAL News (N) Prince Mike Webb Joel Osteen Shook Paid Program 11 FOX D. Jeremiah Joel Osteen Fox News Sunday NASCAR Racing Sprint Cup: Aaron’s 499. From Talladega Superspeedway in Talladega, Ala. (N) Å 13 MyNet Paid Tomorrow’s Paid Program Best Buys Paid Program Hates Chris Changing Lanes ››› 18 KSCI Paid Hope Hr. Church Paid Program Iranian TV Paid Program 22 KWHY Paid Program Paid Program 24 KVCR Sid Science Curios -ity Thomas Bob Builder Joy of Paint Paint This Dewberry Wyland’s Sara’s Kitchen Kitchen Mexican 28 KCET Hands On Raggs Busytown Peep Pancakes Pufnstuf Land/Lost Hey Kids Taste Journeys Moyers & Company 30 ION Turning Pnt. Discovery In Touch Mark Jeske Paid Program Inspiration Today Camp Meeting 34 KMEX Paid Program Muchachitas Como Tú Al Punto (N) Vidas Paralelas República Deportiva 40 KTBN Rhema Win Walk Miracle-You Redemption Love In Touch PowerPoint It Is Written B.