Politik in Fernsehserien

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Juli – September 2019

Zeughauskino ZEUGHAUSKINO PROGRAMM Deutsches Historisches Museum Unter den Linden 2 10117 Berlin Juli – September 2019 T +49 30 20304-421 (Büro) T +49 30 20304-770 (Kinokasse) F +49 30 20304-424 → Hedy Lamarr [email protected] → Tonfilmoperetten www.zeughauskino.de → Ella Bergmann-Michel INHALT VORWORT 1 Höhepunkte 2 Frauen – Film – Geschichte Filmreihen H.M. Pulham, Esq. Aus dem Fernseharchiv Geteiltes Berlin 4 Berlin.Dokument 8 Die Frau mit der Kinamo: Ella Bergmann-Michel 12 Fremder Star Retrospektive Hedy Lamarr 26 Das Lied ist nicht aus Die Weimarer Tonfilmoperette und die Folgen 46 S wie Sonderprogramm 62 Mit Hedy Lamarr, Ella Bergmann-Michel und zahlreichen Regisseurin- nen der DEFA rückt unser neues Quartalsprogramm den weiblichen Sie Anteil an der Filmgeschichte in den Mittelpunkt, freilich jeweils auf Regisseurinnen der DEFA und ihre Filme 66 ganz unterschiedliche Art. Während die jüdische Exilantin Lamarr, Wiederentdeckt 72 vermarktet als „die schönste Frau der Welt“, in den 1940er Jahren in Hollywood einen neuen Frauentypus verkörperte und zu den popu- FilmDokument 76 lärsten Schauspielerinnen aufstieg, engagierte sich Ella Bergmann- Michel, die nur ein schmales filmisches Werk hinterließ, auf vielfältige Weise in der unabhängigen Film- und Kinoarbeit. Frei von Reglemen- Aktuelle Ausstellungen tierungen und Vorgaben waren wie ihre männlichen Kollegen auch Sonderausstellungen im Deutschen Historischen Museum 77 die Regisseurinnen der DEFA nicht. Ihre künstlerischen Strategien und Auseinandersetzungen mit tradierten Rollenzuschreibungen ver dienen es ebenso wahrgenommen und reflektiert zu werden wie Kalender Bergmann-Michels Eintreten für eine progressive, sozial engagierte Alle Termine im Überblick 78 Filmkultur und Hedy Lamarrs Ringen um moderne Frauenfiguren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die Gespräche mit Ihnen. -

Best-Nr. Künstler Album Preis Release 0001 100 Kilo Herz Weit Weg Von Zu Hause 17,50 € Mai

Best-Nr. Künstler Album Preis release 0001 100 Kilo Herz Weit weg von zu Hause 17,50 € Mai. 21 0002 100 Kilo Herz Stadt Land Flucht 19,00 € Jun. 21 0003 100 Kilo Herz Stadt Land Flucht 19,00 € Jun. 21 0004 100 Kilo Herz Weit weg von Zuhause 17,50 € Jun. 21 0005 100 Kilo Herz Weit weg von Zuhause 17,50 € Jun. 21 0006 123 minut Les 19,00 € 0007 123 minut Les 19,00 € 0008 17 Hippies Anatomy 23,00 € 0009 187 Straßenbande Sampler 5 26,00 € Mai. 21 0010 187 Straßenbande Sampler 5 26,00 € Mai. 21 0011 A day to remember You're welcome (ltd.) 31,50 € Mrz. 21 0012 A day to remember You're welcome 23,00 € Mrz. 21 0013 Abba The studio albums 138,00 € 0014 Aborted Retrogore 20,00 € 0015 Abwärts V8 21,00 € Mrz. 21 0016 AC/DC Black Ice 20,00 € 0017 AC/DC Live At River Plate 28,50 € 0018 AC/DC Who made who 18,50 € 0019 AC/DC High voltage 19,00 € 0020 AC/DC Back in black 17,50 € 0021 AC/DC Who made who 15,00 € 0022 AC/DC Black ice 20,00 € 0023 AC/DC Power Up 55,00 € Nov. 20 0024 AC/DC Power Up 55,00 € Nov. 20 0025 AC/DC Power Up 55,00 € Nov. 20 0026 AC/DC Power Up Limited red 31,50 € Nov. 20 0027 AC/DC Power Up Limited red 31,50 € Nov. 20 0028 AC/DC Power Up Limited red 31,50 € Nov. 20 0029 AC/DC Power Up 27,50 € Nov. -

Zwischen Propaganda Und Unterhaltung : Das Kino in Der Schweiz Zur Zeit Des Ersten Weltkriegs

Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2017 Zwischen Propaganda und Unterhaltung : das Kino in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs Gerber, Adrian Abstract: In den 1910er Jahren entstand das moderne Kino als populäre Unterhaltungsform. Während des Ersten Weltkriegs begannen die Krieg führenden Staaten, das neuartige Medium systematisch für Propagandazwecke zu nutzen. Als Bestandteil eines massenmedialen Ensembles sollten Filme auf die öffentliche Meinung einwirken. Geografisch inmitten des Kriegsgeschehens gelegen, spielte die Informa- tionsdrehscheibe Schweiz im weltweiten Propagandakrieg eine prominente Rolle. So betrieb etwa das deutsche Auswärtige Amt über Tarnfirmen mehrere Kinos in der Schweiz. Die Filme, mit denen sowohl die Mittelmächte als auch die Alliierten den schweizerischen Filmmarkt überschwemmten, hatten gegen- sätzliche Auswirkungen: Einerseits verschärften die sie begleitenden öffentlichen Debatten die Spannun- gen im Land; andererseits führte der Abwehrreflex gegen ausländische Beeinflussung zum Wunsch nach einem eigenen nationalen Filmschaffen. Die Studie beschreibt die Anfänge der modernen Filmkultur in der Schweiz und gibt einen Überblick über die Etablierung von Filmmarkt und Kinoöffentlichkeit; insbesondere rekonstruiert sie die Rezeption der international zirkulierenden Propagandafilme zwischen 1914 und 1918. Damit beleuchtet der Autor die bisher nur in Grundzügen bekannte frühe Schweizer Film- und Kinogeschichte im Spannungsfeld von Unterhaltung und gezielter politischer Einflussnahme. Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-131686 Monograph Published Version Originally published at: Gerber, Adrian (2017). Zwischen Propaganda und Unterhaltung : das Kino in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Marburg: Schüren. Adrian Gerber Adrian Gerber In den 1910er–Jahren entstand das moderne Kino als Zwischen popu läre Unterhaltungsform. -

Musikdrucke, Notenblätter Und -Hefte

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Zentrum für Populäre Kultur und Musik Nr.-1-Alben in Deutschland (BRD) von 1962 bis 2013 Nr.-1-Alben in Deutschland (BRD) von 1962 bis 2013 Das vorliegende Bestandsverzeichnis listet 678 Alben, die als die höchstplatzierten Longplayer in Deutschland (BRD) nach Media Control und der Zeitschrift Musikmarkt gelten. Die Alben sind als Langspielplatten (Vinyl) und Compact Discs sowie als DVDs vorhanden. Die Longplayer wurden im Rahmen des LIS-Programmes (DFG) „Förderung herausragender Forschungsbibliotheken“ (Projekttitel: Aufbau einer forschungsbezogenen Sammlung zur Populären Musik 1950-2000) angeschafft. Die Sammlung wurde in den Jahren 2013 und 2014 vom ZPKM unter der Leitung von PD Dr. Christofer Jost angelegt. (Quelle: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/: Nr.-1-Alben in Deutschland (BRD) von 1962 bis 2013) Bearbeiterin: Corinna Becker Stand: März 2017 Abkürzungen: CD: Compact Disc Div.: Diverse DVD: Digital Video Disc/Digital Versatile Disc LP: Langspielplatte o. A.: ohne Angabe OST: Original Soundtrack Seite 1 von 44 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Zentrum für Populäre Kultur und Musik Nr.-1-Alben in Deutschland (BRD) von 1962 bis 2013 Datum der Nr.-1- Interpret(en) Albumtitel Label Erscheinungsjahr Medium Platzierung My Fair Lady (Deutsche 15.07.1962 Div. Philips 1962 LP Originalaufnahme) 15.03.1963 Jürgen von Manger Stegreifgeschichten Philips 1963 LP 15.01.1964 Freddy Weihachten auf hoher See Polydor 1963 LP 15.02.1964 The Beatles With the Beatles Odeon 1963 LP 15.08.1964 Div. OST West Side Story CBS, Chappell 1961 LP 15.09.1964 The Beatles Yeah! Yeah! Yeah! Odeon 1964 LP 15.02.1965 The Beatles Beatles for Sale Odeon 1964 LP 15.07.1965 The Rolling Stones The Rolling Stones No. -

Fachlexik in Artikeln Über Populäre Musik

STAATLICHE UNIVERSITÄT SANKT PETERSBURG Philologische Fakultät Lehrstuhl für Deutsche Philologie Anastasia Andreeva Fachlexik in Artikeln über populäre Musik am Beispiel der deutschsprachigen Presse Функционирование специальной лексики в статьях о популярной музыке (на материале немецкоязычной прессы) MASTERARBEIT Fachrichtung: 45.04.02 LINGUISTIK Masterstudiengang: «Theorie und Praxis verbaler Kommunikation» Wissenschaftliche Betreuerin: Dr. Phil. Elena Kovtunova Sankt Petersburg 2017 Inhaltsverzeichnis Generating Table of Contents for Word Import ... Einleitung Die vorliegende Masterarbeit untersucht Fachlexik aus dem Fachdiskurs populärer Musik in aktuellen deutschsprachigen Medientexten. Den Forschungsgegenstand bilden Fachwörter im Text: die Funktionen des Fachwortes im Medientext, sprachliche Vorgänge, die die Fachlexik in Artikeln über populäre Musik betreffen, und diskursive Repräsentation der Fachlexik im Kontext. Aktuelle Fachsprachenforschung zeigt, dass Fachlexik ihren Gebrauch nicht auf Fachtexte beschränkt. Es lässt sich beobachten, dass Fachwörter in unterschiedlichen Texten auftreten. Wenn Begriffe in einem massenmedialen Kontext vorkommen, stellt sich die Frage, ob die Einheiten von semantischen Modifikationen betroffen werden können. Vermutlich können Fachwörter determinologisiert und metaphorisiert werden oder Synonymie bzw. Polysemie im Kontext entwickeln. In vorliegender Masterarbeit wird Fachlexik innerhalb des Diskurses populärer Musik betrachtet, d.h. am Beispiel von Artikeln, die eine offene Gesamtheit von Texten -

Dis.Kurs Magazin Volkshochschulen 2/2020

dis.kursAusgabe 2/2020 Das Magazin der Volkshochschulen Interview mit der neuen DVV- Direktorin Julia von Westerholt Dossier: Mit digitalen Angeboten durch die Krise Eisbergretterin & Co.: Die neue Statement-Kampagne der vhs Editorial Liebe Leserin, lieber Leser, die ersten 100 Tage in einem neuen Amt sind für gewöhnlich eine Phase des Kennenlernens, der Orientierung und Strategieentwicklung. Als ich Anfang April als neue Verbandsdirektorin zum DVV kam, blieb wegen Corona für ein geduldiges Kennenlern kaum Zeit. Rasche Orientierung, Lösungsfindung und Strategieentwicklung waren unmittelbar gefragt. Mit der Schließung von Volkshochschulen und der Aussetzung des Präsenzkursbetriebs, mit Ausgangsbeschränkungen und der Aufforderung, Mitarbeitenden wo immer möglich, die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, sind die Volkshochschulen vor eine der größten Herausforderungen in ihrer Geschichte gestellt worden. Die finanziellen Einschnitte dieser Maßnahmen für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind gravierend; die gesellschaftli chen Auswirkungen, die der Wegfall von niedrigschwelligen Bildungs angeboten für die integrative, berufliche, gesundheitliche und persönliche Entwicklung von Menschen hat, kaum zu beziffern. Doch wie es so schön heißt, bringt jede Krise auch Chancen mit sich und so werden wir – mit ein wenig Distanz – der aktuellen Situation etwas Gutes abge winnen. Die Entwicklung neuer, zukunftsfähiger Angebotsformate zum Beispiel, die nur dank der Dringlichkeit der Situation in den Fokus unseres Interesses gerückt ist. Oder den Zuwachs an digitalen Kompetenzen und Lösungen, die Volkshochschulen aus der Not des „Social Distancing“ in ihren eigenen Reihen entdecken und auch ihren Kursleitungen und Teilnehmenden näherbringen konnten. Und nicht zuletzt natürlich ein neues Bewusstsein dafür, wie resilient und engagiert die gesamte vhsCommunity die Überzeugung vom Lebenslangen Lernen verfolgt. All diese positiven Nebeneffekte der Krise konnte ich in den letzten Wochen – meinen ersten Wochen als Teil der vhsFamilie – in den Volkshochschulen beob achten. -

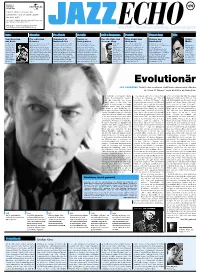

Jazzecho 3 04 RZ4 R

Ausgabe 3 Jahrgang 7 Herbst 2004 Ich rief: „Warte, ich muss das aufnehmen“, und sie sagte: „Wage das bloß nicht.“ Produzent Ed Michel über eine legendäre Session mit Alice Coltrane. Das Porträt: Seite 11. Aktuelle News, Tourdaten und Neuerscheinungen jeden Freitag neu unter http://www.jazzecho.de world’s best-sounding newspaper Intro Classics Feedback Details Call & Response Porträt Planet Jazz Mix Vom Neuesten Die schönsten Grummeln im Genau so, Der alte Duke und Alice wohnt hier Charme und Gonzo- das Beste Reissues Bariton-Keller bloß genauer der neue King nicht mehr Sinnlichkeit Manie Die Neuerschei- Wenn amerikanische Jazzer mal Diesmal in der großen JazzEcho- Wer das JazzEcho kennt, Im JazzEcho- John Coltranes Witwe Alice Ausführlich wie nie: Unsere Die nungen im Jazz- ungewöhnliche Seiten ihrer Presseschau: Rezensionen der weiß: In der Mitte des Heftes Doppel- ist selbst schon längst eine Berichte aus den Grenzbereichen Konzertsaison Echo. Diesmal Musik ausloten wollten, die das aktuellen Neuerscheinungen finden Jäger und Sammler Interview: Die Jazzlegende. Lange war sie in des Jazz. Mit neuen hat begonnen ausführlich auf heimische Label vielleicht nicht von Altmeister Al Jarreau, dem ihr Zuhause. Fein säuberlich Jazzlegende einem kalifornischen Ashram Veröffentlichungen aus aller – alle Termine drei Seiten von zuließ, dann gingen sie ins schwe- legendären Pianisten Steve Kuhn, aufgelistet, präsentieren wir alle George Duke abgetaucht. Jetzt ist die Welt, darunter von Tomatito, und weitere und mit Charlie dische Exil zu Sonet Records. Alles Multitalent Till Brönner (der gerade wichtigen Informationen zu allen und der Pianistin wieder da und hat dem brasilianischen „Godfather interessante Haden, Keith über das ungewöhnliche Label wieder einen Film-Soundtrack wichtigen Neuerscheinungen, Remixer King ein ungewöhnliches Album of Funk“ Jorge Ben Jor, dem Besprechungen, Jarrett, Terry sowie weitere Wiederveröffentli- aufgenommen hat, siehe S. -

Rock Album Discography Last Up-Date: September 27Th, 2021

Rock Album Discography Last up-date: September 27th, 2021 Rock Album Discography “Music was my first love, and it will be my last” was the first line of the virteous song “Music” on the album “Rebel”, which was produced by Alan Parson, sung by John Miles, and released I n 1976. From my point of view, there is no other citation, which more properly expresses the emotional impact of music to human beings. People come and go, but music remains forever, since acoustic waves are not bound to matter like monuments, paintings, or sculptures. In contrast, music as sound in general is transmitted by matter vibrations and can be reproduced independent of space and time. In this way, music is able to connect humans from the earliest high cultures to people of our present societies all over the world. Music is indeed a universal language and likely not restricted to our planetary society. The importance of music to the human society is also underlined by the Voyager mission: Both Voyager spacecrafts, which were launched at August 20th and September 05th, 1977, are bound for the stars, now, after their visits to the outer planets of our solar system (mission status: https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/). They carry a gold- plated copper phonograph record, which comprises 90 minutes of music selected from all cultures next to sounds, spoken messages, and images from our planet Earth. There is rather little hope that any extraterrestrial form of life will ever come along the Voyager spacecrafts. But if this is yet going to happen they are likely able to understand the sound of music from these records at least. -

The Woodsman the Woodsman

THETHE WOODSMAN WOODSMAN Kann man etwas Schlimmeres tun? Pressebetreuung DASH FILMS und LEE DANIELS ENTERTAINMENT Produktion präsentieren THETHE WOODSMAN WOODSMAN TOBIS FILM GMBH & CO. KG FILMPIRATERIE Pacelliallee 47 | 14195 Berlin Wir weisen ausdrücklich darauf hin: Filme sind urheberrechtlich geschützte Werke Fax: 030/83 90 07-28 Kann man etwas Schlimmeres tun? gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG. Ein Vervielfältigen, Verbreiten oder öffentlich Wiedergeben dieser Werke ohne ausdrückliche Zustimmung des Rechteinhabers ist strafbar gemäß §§ 106 i.V.m. 15, 16, 17 UrhG. www.the-woodsman.de Charlotte Makris – München/Stuttgart, Frankfurt, Leipzig/Dresden Tel.: 030/83 90 07-46 E-Mail: [email protected] Vom Produzenten von MONSTER’S BALL Uta Peleikis – Hamburg, Köln/Düsseldorf, Berlin Ein Film von NICOLE KASSELL Tel.: 030/83 90 07-47 E-Mail: [email protected] mit PRESSEBETREUUNG ÖSTERREICH: KEVIN BACON, KYRA SEDGWICK, EVE, MOS DEF, DAVID ALAN GRIER und BENJAMIN BRATT Isabella Schulmeister – Zollergasse 36, A – 1071 Wien Tel.: 0043/1 521 28-200 | Fax: 0043/1 521 28-203 u.v.a. E-Mail: [email protected] USA 2004 | 87 Minuten | 1:1,85 | Dolby SRD KINOSTART ÖSTERREICH: 8. April 2005 Im Verleih von TOBIS FILM ÖSTERREICH KINOSTART: 7. April 2005 Im Vertrieb von CONSTANTIN FILM Im Verleih von TOBIS FILM GMBH & CO. KG Mehr Infos unter: www.tobis.de Pressematerialien zum Download unter: http://presse.tobis.de 2 3 BESETZUNG SYNCHrONSTIMMEN Walter KEVIN BACON Udo Schenk Vickie KYRA SEDGWICK Arianne Borbach Sgt. Lucas MOS DEF Simon Jäger Carlos BENJAMIN BRATT Peter Reinhardt Bob DAVID ALAN GRIER Reiner Schöne Mary-Kay EVE Vera Teltz Rosen MICHAEL SHANNON Olaf Reichmann Synchronfirma: Film- & Fernseh-Synchron GmbH, Berlin Robin HANNAH PILKES Lynn Reusse Synchronbuch: Alexander Löwe u.v.a. -

Neu Im Bestand

Eine Medienauswahl NEU IM BESTAND Musik-CDs Oktober 2018 bis Januar 2019 Eine Liste mit diesen und weiteren 95 CDs Aksu, Sezen: Deliveren. 1 CD. Trackliste: 1. Deliveren. 2. Oh Oh. 3. Katpe Kader. 4. Keskin Bicak. 5. Rumelt Havasi. 6. Gidirorum Bu Schiraden. 7. O-kudum-da. 8. Yine Mi Cicek. 9. Hos Geldin. 10. Sari Odalar. 11. Yalanci Dünra. 12. Horal Sana. Alice in Chains: Rainier Fog. 1 CD. Trackliste: 1. The one you now. 2. Rainier fog. 3. Red giant. 4. Fly. 5. Drone. 6. Deaf ears blind eyes. 7. May be. 8. So far under. 9. Never fade. 10. All I am. AnnenMayKantereit: Schlagschatten. 1 CD. Trackliste: 1. Marie. 2. Nur wegen dir. 3. In meinem Bett. 4. Ich geh heut nicht mehr tanzen. 5. Freitagabend. 6. Weiße Wand. 7. Hinter klugen Sätzen. 8. Sieben Jahre. 9. Jenny, Jenny. 10. Alle Fragen. 11. Du bist anders. 12. Schon krass. 13. Vielleicht vielleicht. 14. Schlagschatten. Arstiðir: Hvel. 1 CD. Trackliste: 1. Himinhvel. 2. Things you said. 3. Someone who cares. 4. Moonlight. 5. Vetur ad vori. 6. Friöbägingin. 7. Ro. 8. Cannon. 9. Silfurskin. 10. Shine. 11. You again. 12. Unfold. Art Tatum Trio: Art Tatum Trio – 1944. 1 CD. Trackliste: 1. I got Rhythm. 2. Cocktails for two. 3. I ain‘t got nobody. 4. After you‘ve gone. 5. Moonglow. 6. Deep purple. 7. I would do anything for you. 8. Liza. 9. Tea for two. 10. Honeysuckle rose. 11. The man I love. 12. I know that you know. 13. On the sunny side of the street. -

Deutsche Nationalbibliografie 2021 T 06

Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2021 T 06 Stand: 02. Juni 2021 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2021 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-202011201824 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -

TOP 1.000 Alben Der Rock & Pop Musik (1955 – 2017)

- TOP 1.000 Alben der Rock & Pop Musik (1955 – 2017) - Mit der auf den nächsten Seiten folgenden Auflistung von Rock & Pop Alben möchte ich dem Musik-Maniac ca. 1.000 von der internationalen Kritik anerkannte Alben empfehlen, die zum Finden eigener Bewertungsmaßstäbe dienen können. Bei der Auswahl der Alben wurden mehrere Rock- Lexika, Chart-Listen, das Rolling Stone Magazine, das Tilch Rock Archive, und der Rat einiger meiner besten Freunde herangezogen, wobei natürlich mein persönlicher Musikgeschmack mit eingeflossen ist, was offensichtlich unvermeidlich ist. Da seit dem Beginn der Geschichte des Rock ‘n‘ Rolls bzw. der Pop- und Rockmusik (ca. 1955) mehr als 100.000 Alben veröffentlicht worden sind, kann eine Auswahl von etwa 1.000 Alben naturgemäß nur ein grober Querschnitt sein und nicht alle Stilrichtungen des Rock & Pops berücksichtigen, so dass einige Musikinteressierte ihre besonders favorisierte Stilrichtung nicht wieder finden werden. Die Alben sind alphabetisch nach dem Namen der Interpreten sortiert, wobei Artikel, wie z. B. „The“, weggelassen und Vornamen von Sängern bzw. Sängerinnen nachgestellt worden sind. Ist ein Interpret mit mehreren Alben vertreten, so sind dessen Alben chronologisch sortiert. Die hier getroffene Auswahl beginnt im Jahr 1955, da die Jahre bis zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Konzeptalben kaum eine Rolle gespielt haben. Die damalige Langspielplatte (LP) wurde vor 1965 noch nicht als kreatives Medium begriffen und diente fast ausschließlich der Aneinanderreihung von Hitsingles und deren B-Seiten. Nichtsdestotrotz finden sich in dieser Auswahl auch einige „Greatest Hits“ bzw. „Best of“-Kompilationen, wenn diese durch die Art der Zusammenstellung als außergewöhnlich gelten können oder wenn der entsprechende Interpret ansonsten kein Meilensteinalbum als Veröffentlichung vorweisen kann.