IBM のパソコン事業参入に関するケース・スタディ (1) パソコン市場への参入に遅れた IBM が 1980 年代初頭にパソコン開発に関して下した技術的決断に関 わる組織外的要因と組織内的要因 A

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1977: the Year of the Appliance Computer

1977: The year of the appliance computer Vintage Computer Festival East Sunday, April 2, 2017 Bill Degnan The MITS Mobile Computer Carivan traveled across the USA to demonstrate and teach customers about the MITS Altair, and to help customers with their kit project work. There has to be an easier way! Cover, Byte December 1977 Computer Lib / Dream Machines by Theodor Nelson 1977 a Nexus? • Customer demand for user-friendly computers. • Larger Manufacturers with finished systems entering the market • Mass production • Finished Systems well below $2000 • Multiple PC magazines • Special Interest Groups/Clubs/Conventions Enter The “Appliance Computer” • Phrase coined by Carl Helmers, Byte editor in January 1977 • Finished product desktop general-purpose computer complete with software (BASIC) • Reasonably Priced, purchased at a retail store or computer shop • Turnkey Computer – Works right out of the box • User does not need to know electronics or techniques of tuning of hardware • User does not need to build custom bootstrap program to initiate system • User manual uses pictures and examples to teach use, designed for simplicity. • The point of ownership is not to build the computer and maintain it Appliance computers for small business? You Bet! • A single computer is used in a very small business to take the place of several people either by saving the cost of salaries and benefits or freeing people for other tasks. • Eliminates manual processing of clerical work – inventory, book keeping, spreadsheets, production control, automated process monitoring and measuring, elimination of other paper shuffling. • New capabilities like presentations, mailing lists and other customer sorting, telephone files, library catalogs other databases. -

Retrocomputer Magazine

Jurassic News Retrocomputing: Buon compleanno tre scuole di Spectrum! pensiero, un solo movimento C R La storia del BASIC A Y 1 Le mostre Torino: Steve Jobs 1955-2011 Bertiolo 2012 Apple Club: il miniBASIC Trento: Era domani Retrocomputer Magazine Anno 7 - Numero 41 - Maggio 2012 Collophon I dati editoriali della rivista Jurassic News Jurassic News Rivista aperiodica di Retrocomputer Jurassic News Coordinatore editoriale: Tullio Nicolussi [Tn] E’ una fanzine dedicata al retro- Redazione: computing nella più ampia accezione del [email protected] termine. Gli articoli trattano in generale dell’informatica a partire dai primi anni Hanno collaborato a questo numero: ‘80 e si spingono fino ...all’altro ieri. Besdelsec [Bs] Lorenzo [L2] La pubblicazione ha carattere Sonicher [Sn] puramente amatoriale e didattico, tutte Salvatore Macomer [Sm] Lorenzo Paolini [Lp] le informazioni sono tratte da materiale Giovanni [jb72] originale dell’epoca o raccolte su Internet. Antonio Tierno Cecilia Botta Normalmente il materiale originale, Moira Bertolini anche se “giurassico” in termini Felice Pescatore informatici, non è privo di restrizioni di Luca Papinutti utilizzo, pertanto non sempre è possibile Damiano Cavicchio Massimo Cellini riportare per intero articoli, foto, schemi, listati, etc…, che non siano esplicitamente Diffusione: liberi da diritti. La rivista viene diffusa in formato PDF via Internet agli utenti E’ possibile che parti del materiale registrati sul sito: pubblicato derivi da siti internet che non sono citati direttamente negli articoli. www.jurassicnews.com. Questo per la difficoltà di attribuzione del Contatti: materiale alla fonte originale; eventuali [email protected] segnalazioni e relative notifiche sono benvenute. Copyright: I marchi citati sono di copyrights La redazione e gli autori degli dei rispettivi proprietari. -

Las Netbook En Educación

Las Netbook en Educación PDF generated using the open source mwlib toolkit. See http://code.pediapress.com/ for more information. PDF generated at: Sun, 10 Jun 2012 00:15:15 UTC Contents Articles Historia de las computadoras personales 1 Internet 19 Netbook 28 Tecnologías de la información y la comunicación 31 Web 2.0 53 Docencia 2.0 57 Conectar Igualdad 58 References Article Sources and Contributors 60 Image Sources, Licenses and Contributors 61 Article Licenses Licencia 63 Historia de las computadoras personales 1 Historia de las computadoras personales La historia de las computadoras personales comenzó en los años 1970. Una computadora personal esta orientado al uso individual y se diferencia de una computadora mainframe, donde las peticiones del usuario final son filtradas a través del personal de operación o un sistema de tiempo compartido, en el cual un procesador grande es compartido por muchos individuos. Después del desarrollo del microprocesador, las computadoras personales llegaron a ser más económicos y se popularizaron. Niños jugando en una computadora Amstrad CPC 464 en los años 1980 Las primeras computadoras personales, generalmente llamados microcomputadoras, fueron vendidos a menudo como kit electrónicos y en números limitados. Fueron de interés principalmente para los aficionados y técnicos. Etimología Originalmente el término "computadora personal" apareció en un artículo del New York Times el 3 de noviembre de 1962, informando de la visión de John W. Mauchly sobre el futuro de la computación, según lo detallado en una -

IBM 5100 APL Reference Manual

Preface This publication is a reference manual that provides specific information about the use of the IBM 5100 Portable Computer, the APL language, and installation planning and procedures. It also provides information about forms insertion and ribbon replacement for the 5103 printer. This publication is intended for users of the 5100 and the APL language. Prerequisite Pub1icat ion IBM 5100 APL Introduction, SA21-9212 Related Publications IBM 5100 APL Reference Card, GX21-9214 APL Language, GC26-3847 IBM 5100 Communications Reference Manual, SA2 1-9215 0 First Edition (August 1979) 0 Changes are continually made to the specifications herein; any such changes will be reported in subsequent revisions or technical newsletters. Requests for copies of IBM publications should be made to your IBM represen- tative or the IBM branch office serving your locality. 0 A form for reader's comments is at the back of this publication. If the form has been removed, address your comments to IBM Corporation, Publications, Dept. 245, Rochester, Minnesota 55901. @ Copyright International Business Machines Corporation, 1975 0 Contents CHAPTER 1. OPERATION ......... 1 CHAPTER 4. PRIMITIVE (BUILT-IN) FUNCTIONS . .43 I8M 5100 Overview ............ 1 Primitive Scalar Functions ..........43 Display Screen ............. 1 The + Function: Conjugate. Plus .......44 . Switches ............... 4 The- Function: Negation. Minus ..... .45 (-. i Power On or Restart Procedures ....... 4 The x Function: Signum. Times ...... .46 Display Screen Control .......... 5 The + Function: Reciprocal. Divide ..... .48 Keyboard .............. 6 The r Function: Ceiling. Maximum ......50 Attention ............. 6 The L Function: Floor. Minimum ..... .51 Hold ............... 6 The I Function: Magnitude. Residue .....52 Execute .............. 7 The *Function: Exponential. Power .... .54 Command ............ -

A Detailed Comparison of Maxicalculators. Illinois Series on Educational Applications of Computers

DOCUMENT RESUME ED 138 283 IR 004 712 AUTHOR • Doring, Richard; Hicks, Bruce TITLE A Detailed Comparison of Maxicalculators. Illinois Series on Educational Applications of Computers. Number 6. REPORT NO •I SEAC-6 PUB DATE Apr 76 NOTE 18p.; For related documents, see IR 004 709 and 711 EDRS PRICE 8F-$0.83 HC-$1.67 Plus Postage. DESCRIPTORS Comparative Analysis;.*Computers; *Equipment Evaluation; Evaluátion Criteria; Secondary Edcàtioíi IDENTIFIERS Hewlett Packard 9830; Wang 2200 ABSTRACT A comparison is made of four maxicalculators a-nd two minicomputers with an emphasis on two, the HP 9830 and the Wang 2200. Comparisons are im the form of a table with individual guidelines for analysis followed by the specific characteristics of the particular calculator. Features compared include: manual input facilities, screen, secondary storage system, central processing unit, software, hard copy, peripherals, support, and cost. The pros and cons of the 9830 and the 2200 are discussed. (DAG) Number 6 The Illinois Series on Educational Applications of Computers A DETAILED COMPARISON OF MAXICALCULATORS Richard Doring and Bruce Hicks April 1976 Department of Secondary Education College of Education University of Illinois Urbana, Illinois O Bruce Hicks (1976) Preface Maxicalculators (and their peripherals) are one type of small computer system. Even though these systems are small, the choice among them is still not a simple matter when the maxicalculators are to be used with the greatest effectiveness in educational applications, for then they must serve a great variety of students, teachers and administrators and in many different modes of operation. Our discussion of the choice among maxicalculators,concerns-two aspects: a) the capabilities of maxicalculators for the whole school; b) an example of a detailed comparison between two maxicalculators. -

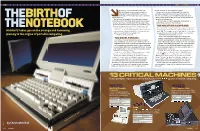

13 Critical Machines

THEBIRTHOFTHENOTEBOOK History has a way of reinventing itself. Like modern computer. Oh, and it weighed 2 pounds. Michael Jackson, the past makes strange and The only catch was that the Dynabook didn’t exist. The sometimes hideous transformations — and, as technology it required simply hadn’t been invented yet. At with Jacko, it’s not always easy to fi gure out what the time, only primitive LCD and plasma displays were being exactly happened. tinkered with, and the technology for one wireless modem took THEBIRTHOF Who invented the telephone? Was it Alexander Graham up half of an Econoline van. Bell or Elisha Gray? The Wright brothers made the fi rst fl ight The closest Kay ever got to building the Dynabook was a in a passenger plane, but what about Otto Lilienthal, whose cardboard mock-up fi lled with lead pellets. gliders infl uenced the brothers in their quest? From the game of chess to the pinball machine to the fortune cookie, the THE MINIATURE MAINFRAME THENOTEBOOK birth of countless famous products is a matter for debate. One of the factors keeping Xerox from working on the Dynabook And so it is with the portable computer. Who’s responsible was the market, which at the time could be summed up in one Mobile PC takes you on the strange and harrowing for pioneering the biggest shift in PC technology since the word: IBM. The computing giant had swallowed an astonishing punch card gave way to the magnetic disk? 81-percent share of the computer market by 1961, quashing journey to the origins of portable computing It depends on whom you ask. -

2 9215FQ14 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Category Pages Facilities & Buildings 3-10 General Reference 11-20 Human Resources

2 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Category Pages Facilities & Buildings 3-10 General Reference 11-20 Human Resources 21-22 Legal 23-25 Marketing 26 Personal Names (Individuals) 27 Predecessor Companies 28-29 Products & Services 30-89 Public Relations 90 Research 91-97 April 10, 2007 9215FQ14 3 Facilities & Buildings Q. When did IBM first open its offices in my town? A. While it is not possible for us to provide such information for each and every office facility throughout the world, the following listing provides the date IBM offices were established in more than 300 U.S. and international locations: Adelaide, Australia 1914 Akron, Ohio 1917 Albany, New York 1919 Albuquerque, New Mexico 1940 Alexandria, Egypt 1934 Algiers, Algeria 1932 Altoona, Pennsylvania 1915 Amsterdam, Netherlands 1914 Anchorage, Alaska 1947 Ankara, Turkey 1935 Asheville, North Carolina 1946 Asuncion, Paraguay 1941 Athens, Greece 1935 Atlanta, Georgia 1914 Aurora, Illinois 1946 Austin, Texas 1937 Baghdad, Iraq 1947 Baltimore, Maryland 1915 Bangor, Maine 1946 Barcelona, Spain 1923 Barranquilla, Colombia 1946 Baton Rouge, Louisiana 1938 Beaumont, Texas 1946 Belgrade, Yugoslavia 1926 Belo Horizonte, Brazil 1934 Bergen, Norway 1946 Berlin, Germany 1914 (prior to) Bethlehem, Pennsylvania 1938 Beyrouth, Lebanon 1947 Bilbao, Spain 1946 Birmingham, Alabama 1919 Birmingham, England 1930 Bogota, Colombia 1931 Boise, Idaho 1948 Bordeaux, France 1932 Boston, Massachusetts 1914 Brantford, Ontario 1947 Bremen, Germany 1938 9215FQ14 4 Bridgeport, Connecticut 1919 Brisbane, Australia -

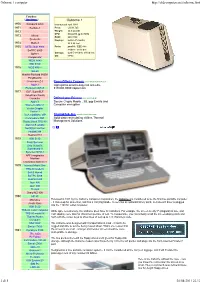

Osborne 1 Computer

Osborne 1 computer http://oldcomputers.net/osborne.html Timeline: ( Show Images ) Osborne 1 1970 Datapoint 2200 Introduced: April 1981 1971 Kenbak-1 Price: US $1,795 1972 Weight: 24.5 pounds CPU: Zilog Z80 @ 4.0 MHz 1973 Micral RAM: 64K RAM Scelbi-8H Display: built-in 5" monitor 1974 Mark-8 53 X 24 text 1975 MITS Altair 8800 Ports: parallel / IEEE-488 SwTPC 6800 modem / serial port Sphere Storage: dual 5-1/4 inch, 91K drives OS: CP/M Compucolor IMSAI 8080 IBM 5100 1976 MOS KIM-1 Sol-20 Hewlett-Packard 9825A PolyMorphic Cromemco Z-1 Roma Offerta Coupon www.GROUPON.it/Roma Apple I Ogni giorno sconti esagerati Giá oltre Rockwell AIM 65 319.000.000€ risparmiati. 1977 ELF, SuperELF VideoBrain Family Computer Defend your Privacy www.eurocrypt.pt Apple II Secure Crypto Mobile , 3G, pgp Emails and Wameco QM-1A Computer encryption Vector Graphic Vector-1 RCA COSMAC VIP ThermoTek, Inc. www.thermotekusa.com Commodore PET Solid state recirculating chillers Thermal Radio Shack TRS-80 Management Solutions Atari VCS (2600) NorthStar Horizon Heathkit H8 Heathkit H11 1978 IBM 5110 Exidy Sorcerer Ohio Scientific Superboard II Synertek SYM-1 APF Imagination Machine Cromemco System 3 1979 Interact Model One TRS-80 model II Bell & Howell SwTPC S/09 Heathkit H89 Atari 400 Atari 800 TI-99/4 Sharp MZ 80K 1980 HP-85 MicroAce Released in 1981 by the Osborne Computer Corporation, the Osborne 1 is considered to be the first true portable computer Acorn Atom - it closes-up for protection, and has a carrying handle. -

IBM 5100 BASIC Introduction

IBM 5100 ,... BASIC Introduction It) ce This manual introduces the IBM 5100 Portable Computer that can be programmed with the BASI C language. It is intended to provide persons using the 5100 with the information necessary to operate the 5100 using the BASIC language. Related Publications • IBM 5100 BASIC Reference Manual, SA21-9217 o • IBM 5100 BASIC Reference Card, GX21-9218 • IBM 5100 Communications Reference Manual, SA21-9215 o Second Edition (December 1975) This is a major revision of, and obsoletes, the previous edition SA21-9216-0. o Changes are continually made to the specifications herein; any such changes will be reported in subsequent revisions or technical newsletters. Requests for copies of IBM publ ications should be made to your IBM repre sentative or the I BM branch office serving your locality. o A form for reader's comments is at the back of this publication. If the form has been removed, address your comments to IBM Corporation, Publications, Dept 245, Rochester, MN 55901. © International Business Machines Corporation, 1974, 1975 o Contents o CHAPTER 1. INTRODUCTION 1 CHAPTER 5. OTHER WAYS TO PUT VALUES About This Manual INTO PROGRAMS 58 About BASI C . 1 The READ, DATA, and RESTORE Statements. 58 C~:I' About the 5100 3 The INPUT Statement 60 Alphameric Keys. 3 Prompting Your Input 61 Numeric Keys. 3 Entering Character Variables into Programs 62 Operati ng Keys 5 A. Review of What You've Done. 63 BASIC Command Keywords 6 BASIC Statement Keywords 6 ~, CHAPTER 6. MAKING CHANGES TO YOUR C Arithmetic Operator Keys. 6 PROGRAMS. 64 Getting Started 6 Correcting Keying Errors 64 Entering and Displaying Data. -

Programming Language) 1 APL (Programming Language)

APL (programming language) 1 APL (programming language) APL Paradigm array, functional, structured, modular Appeared in 1964 Designed by Kenneth E. Iverson Developer Kenneth E. Iverson Typing discipline dynamic Major implementations IBM APL2, Dyalog APL, APL2000, Sharp APL, APLX Dialects A+, Dyalog APL, APLNext Influenced by mathematical notation [1] [2] [3] [4] Influenced J, K, Mathematica, MATLAB, Nial, PPL, Q APL (named after the book A Programming Language)[5] is an interactive array-oriented language and integrated development environment which is available from a number of commercial and non-commercial vendors[6] and for most computer platforms.[7] It is based on a mathematical notation developed by Kenneth E. Iverson. APL has a combination of unique and relatively uncommon features that appeal to programmers and make it a productive programming language:[8] • It is concise, using symbols rather than words and applying functions to entire arrays without using explicit loops. • It is solution focused, emphasizing the expression of algorithms independently of machine architecture or operating system. • It has just one simple, consistent, and recursive precedence rule: the right argument of a function is the result of the entire expression to its right. • It facilitates problem solving at a high level of abstraction. APL is used in scientific,[9] actuarial,[8] statistical,[10] and financial applications where it is used by practitioners for their own work and by programmers to develop commercial applications. It was an important influence on the development of spreadsheets, functional programming,[11] and computer math packages.[3] It has also inspired several other programming languages.[1] [2] [4] It is also associated with rapid and lightweight development projects in volatile business environments.[12] History The first incarnation of what was later to be the APL programming language was published and formalized in A Programming Language,[5] a book describing a notation invented in 1957 by Kenneth E. -

When Was the First Computer Invented?

When was the first computer invented? There is no easy answer to this question because of all the different classifications of computers. The first mechanical computer created by Charles Babbage doesn't really resemble what most would consider a computer today. Therefore, this document has been created with a listing of each of the computer firsts starting with the Difference Engine and leading up to the types of computers we use today. Keep in mind that early inventions that helped lead up to the computer such as the abacus, calculator, and tablet machines are not accounted for in this document. The word "computer" was first used The word "computer" was first recorded as being used in 1613 and was originally was used to describe a human who performed calculations or computations. The definition of a computer remained the same until the end of the 19th century when people began to realize machines never get tired and can perform calculations much faster and more accurately than any team of human computers ever could. First mechanical computer or automatic computing engine concept In 1822, Charles Babbage conceptualized and began developing the Difference Engine, considered to be the first automatic computing engine that was capable of computing several sets of numbers and making hard copies of the results. Unfortunately, because of funding he was never able to complete a full-scale functional version of this machine. In June of 1991, the London Science Museum completed the Difference Engine No 2 for the bicentennial year of Babbage's birth and later completed the printing mechanism in 2000. -

Forgotten APL Influences

Forgotten APL Influences Jon McGrew Forgotten APL Influences Each of these conferences typically focus on the future, rather than simply reviewing the past and rehash what we did years ago. I appreciate that. However, because this is the 50th anniversary of APL, my presentation is going to talk about history. I realized that there are a lot of things from the past for which APL really should get high marks, some of which seem to be forgotten. These are places where APL has really made its mark and made an influence in the world around us, but it may have been forgotten that APL was ever involved with that. We all use instant messaging, word processors, and spreadsheets… but are you aware that these all have links to APL? 1 Before I get into that, I have a list of Thank You’s, and one of the things that I will start with is workspace 1 CLEANSPACE. I put out an APL newsletter in the 1970s and ’80s, internal to IBM, called The APLJot Dot Times, and in the mid-1970s, I wrote an ar- ticle for it about the history of APL at that time, and one question that I wanted to ad- dress was, “When was APL ‘born’ ? ” Figure: “A Programming Language” textbook, 1962 That turned out to be a more complicated question than I had expected, so finding a There are so many dates that we could have good answer became kind of a quest for a chosen for this—all of them reasonable. And while. The problem was, should we con sider finally, I realized that the first workspace that its starting point to be when Ken Iverson first the developers saved was still there, and