Val Chisone E Germanasca Piano Forestale Territoriale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Network Scan Data

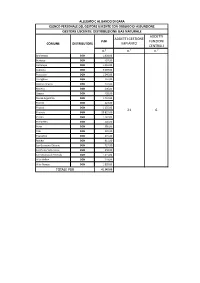

ALLEGATO C AL BANDO DI GARA ELENCO PERSONALE DEL GESTORE USCENTE CON OBBLIGO DI ASSUNZIONE GESTORE USCENTE: DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ADDETTI ADDETTI GESTIONE PdR FUNZIONI COMUNE DISTRIBUTORE IMPIANTO CENTRALI n.° n.° n.° Bricherasio DGN 1.808,00 Buriasco DGN 497,00 Cantalupa DGN 1.046,00 Cumiana DGN 3.039,00 Frossasco DGN 1.240,00 Garzigliana DGN 197,00 Inverso Pinasca DGN 207,00 Macello DGN 406,00 Osasco DGN 428,00 Perosa ArgenQna DGN 1.404,00 Perrero DGN 224,00 Pinasca DGN 1.155,00 21 6 Pinerolo DGN 20.825,00 Piscina DGN 1.542,00 PomareSo DGN 446,00 Porte DGN 580,00 Prali DGN 229,00 PrarosQno DGN 271,00 RoleSo DGN 911,00 San Germano Chisone DGN 727,00 San Pietro Val Lemina DGN 658,00 San Secondo di Pinerolo DGN 1.415,00 Villar Pellice DGN 259,00 Villar Perosa DGN 1.828,00 TOTALE PDR 41.342,00 ALLEGATO C AL BANDO DI GARA ELENCO PERSONALE DEL GESTORE USCENTE CON OBBLIGO DI ASSUNZIONE AL 31.12.2013 GESTORE USCENTE: ITALGAS ADDETTI ADDETTI GESTIONE PdR FUNZIONI COMUNE DISTRIBUTORE IMPIANTO CENTRALI n.° n.° n.° AIRASCA ITALGAS 1.908,00 Angrogna ITALGAS 82,00 BiBiana ITALGAS 1.257,00 Campiglione-Fenile ITALGAS 524,00 Candiolo ITALGAS 23,00 Candiolo (TO) ITALGAS 2.919,00 Carmagnola ITALGAS 15.621,00 Castagnole Piemonte ITALGAS 996,00 Cavour ITALGAS 2.162,00 Cercenasco ITALGAS 912,00 LomBriasco ITALGAS 507,00 Luserna San Giovanni ITALGAS 4.129,00 Lusernea ITALGAS 116,00 None ITALGAS 4.011,00 Osasio ITALGAS 456,00 Pancalieri ITALGAS 856,00 PioBesi Torinese ITALGAS 1.952,00 15 10 Scalenghe ITALGAS 1.500,00 Torre Pellice ITALGAS 3.555,00 Vigone -

Pragelato Vialattea

Pragelato Vialattea Italy A resort in the heart of Italian Alps Resort highlights • Strolling through a charming hamlet of Alpine chalets in the Piedmont region • Following in the path of champions on the Olympic downhill at Sestrières • Seeing your children having fun in the snow garden and your youngsters hooked on snowboarding • Savouring Italian gastronomy and mountain specialities ∑ ITALY – PRAGELATO VIALATTEA Pragelato Vialattea CLUB MED PRAGELATO VIALATTEA VIA MONTE ORSIERA N°1 FRAZIONE, Piedmont 10060, Italy Summary Safe Together. Club Med has implemented new hygiene and safety measures to offer you peace of mind and a most joyful experience. Ski area map Sports & Activities My Club Med App : All you need is My Club Med App - your ideal travel companion to prepare and organize your stay. Discover the Resort map, facilities and activities, and enjoy Swimming pools dedicated services to make the most of your stay. Download My Club Med App on the App Store or Google Play. Children Easy Arrival service* Register & manage your details online, we will have everything ready for your arrival : Easy Check in – check out Food & Beverages Ski and snowboard equipment details Ski lesson registration Children’s club enrolment Accommodation Club Med online Account Available on your Member Space *Selection of services according to Resorts Make your stay extra special Practical Information Green Globe : Green Globe international certification rewarding our Resorts for their commitment to sustainable development Date of publication: 09/10/2021 The information contained in this document is valid on this date, and is subject to change. For full, up-to-date information, contact 2 your Club Med travel advisor or the Club Med website. -

Alpe Giarasson (Val Chisone)

Alpe Giarasson (Val Chisone) Lunghezza: 13,29 Km Tempo percorrenza: 2h 30' Cartografia: ISTITUTO GEOGRAFICO CENTRALE Carta dei sentieri e dei rifugi 1:50.000 n. 1 Valli di Susa Chisone e Germanasca Periodo consigliato: giugno - settembre Tipo: asfalto 3,81 km (29%) - sterrato 9,48 km (71%) Dislivello: 650 metri Difficolta': B.C.A. (medio alpinistico) Effettuato il: 27 giugno 2004 Località di partenza: La Rua' (Pragelato) Accesso: da Pinerolo con la SS23 si risale la val Chisone sino alla Rua', capoluogo di Pragelato. Si parte nei pressi dell'edificio delle scuole comunali, quasi al termine della borgata. Si puo' parcheggiare la vettura lungo il Chisone. Descrizione: l'itinerario sfrutta i percorsi segnalati numero 1 e 2 che si snodano sul versante che discende dai monti Genevris e Blegier e che, durante la stagione invernale, vengono effettuati con l'ausilio delle racchette da neve (ciaspole). Dalle scuole comunali (0 Km) seguiamo la SS23 in direzione Sestriere per poche decine di metri e quindi imbocchiamo la via Rio Pomerol (0,07). Procedendo sempre in salita si guadagna dolcemente quota mentre la vista inizia ad aprirsi sul fondovalle e sulle cime che lo delimitano: citiamo tra le tante il Monte Albergian e la Punta Rognosa. Dopo una serie di tornanti, giriamo sulla pista forestale chiusa da sbarra (2,99) che transita nei pressi della Fontana Clot. Dopo un'altra serie di tornanti si prende la deviazione segnalata (sulla sinistra) per l'Alpe Giarasson (5,26). La pendenza risulta ora piu' marcata e una volta arrivati alle costruzioni dell'alpeggio (6,78) una pausa e' d'obbligo. -

10-Nigrelli 147-158

Geogr. Fis. Dinam. Quat. 28 (2005), 147-158, 7 figg., 7 tabb. GUIDO NIGRELLI (*) ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF PLUVIOMETRIC EVENTS IN THE GERMANASCA VALLEY (ITALIAN WESTERN ALPS) ABSTRACT: NIGRELLI G., Analysis and characteristics of pluviometric meteo-climatico definito. Il metodo adottato è basato sull’utilizzo del- events in the Germanasca Valley (Italian Western Alps). (IT ISSN 1724- l’analisi statistica delle piogge oltre una determinata soglia, abbinata al- 4757, 2005). l’analisi meteorologica. Lo studio ha messo in evidenza tipologie di eventi predominanti, provocati da situazioni bariche ben definite. Dai dati elabo- Sets of historic rainfall data (1913-2003) from four rain gauge stains rati emerge che l’evento pluviometrico più ricorrente è caratterizzato da in the Germanasca Valley were examined to identify the characteristic features of major, potentially dangerous rainfall events. In this study, a una durata media variabile fra 3 e 5 giorni, con il giorno di picco fra il 2° ed il 4°. Gli eventi pluviometrici definiti estremi durano in media 8 giorni pluviometric event was considered as a circumscribed meteo-climatic pa- 2 rameter. The method of investigation was based on a statistical analysis of (var. 2.05 ; c.v. 0.27; n 23) ed hanno il picco più frequente il 4° giorno rainfall amounts above a set threshold combined with a meteorological (39%). Le stagioni principali in cui essi si manifestano sono la primavera analysis. The results showed that predominant types of events were (43%) e l’autunno (39%). Le configurazioni meteorologiche più ricorren- caused by well-defined baric situations and that the most common rain- ti per il verificarsi di eventi estremi sono quelle caratterizzate dalle depres- fall event had a mean duration from days 3 to 5, with the peak rainfall sioni mediterranee, centrate su Corsica-Sardegna (la più frequente, 35%), day occurring between days 2 and 4. -

Relazione Finale

STUDIO INTEGRATO PER LA CONSERVAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI SALAMANDRA LANZAI DELL’ALTA VAL GERMANASCA E DELL’ALTA VAL PO RELAZIONE CONCLUSIVA Luglio 2005 1 Studio Integrato per la Conservazione delle Popolazioni di Salamandra lanzai dell’Alta Val Germanasca e dell’Alta Val Po * Redazione a cura di Franco Andreone, Paolo Eusebio Bergò & Vincenzo Mercurio † * Questa è la relazione conclusiva del progetto di studio su Salamandra lanzai, svolto nel biennio 2003-2004. Per la realizzazione dello stesso hanno collaborato diverse persone, come segue: Franco Andreone (coordinamento scientifico, attività sul campo, elaborazione dei dati e redazione dei testi), Stefano Bovero (attività sul campo), Stefano Camanni (coordinamento amministrativo), Stefano Doglio (attività sul campo), Paolo Eusebio Bergò (attività sul campo, elaborazione dei dati, cartografia e redazione dei testi), Marco Favelli (attività sul campo, archiviazione dei dati, rilettura dei testi), Enrico Gazzaniga (attività sul campo), Vincenzo Mercurio (attività sul campo, elaborazione e redazione dei testi), Patrick Stocco (attività sul campo). Nel corso della realizzazione di questo progetto diverse persone hanno contribuito con suggerimenti, aiuto sul campo e altro. Ci teniamo particolarmente a ringraziare: Claude Miaud, Chiara Minuzzo, Carlotta Giordano, Elena Gavetti, Rafael M. Repetto, Giulia Tessa, Roberta Pala e Gianni Valente. L’Ospedale di Ivrea, Reparto di Radiologia, ci ha considerevolmente aiutati per la realizzazione delle radiografie. La Regione Piemonte e il Servizio Aree Protette, in particolare nelle persone di Ermanno de Biaggi e Marina Cerra, in quanto particolarmente sensibili alle sorti della salamandra permettendo uno studio di grande interesse conservazionistico e naturalistico. Ringraziamo infine il Parco del Po – Sezione Cuneese che ha favorito lo studio. -

Alta Val Susa & Chisone

ALTA VAL SUSA & CHISONE SKI ITALIA/PIEMONTE/ALPI WELCOME PIACERE DI CONOSCERVI! Le montagne di Torino hanno una delle più estese aree sciistiche di tutte le Alpi, conosciuta in tutto il mondo per la qualità e la quantità dei servizi offerti. In una parola: emozioni. AltaL’ Val Susa e Chisone, teatro degli eventi montani delle Olimpiadi Torino 2006, offre vaste e moderne aree per lo sci e lo snowboard, come Vialattea e Bardonecchia Ski, terreno ideale sia per i principianti che per i più esperti. Gli impianti moderni regalano piste tecniche ai praticanti dello sci alpino ed anche agli amanti dello sci di fondo. I numerosi snowpark offrono salti e trick per sciatori e snowboarder amanti delle acrobazie e del divertimento puro. Maestri e guide alpine possono accompagnarvi su meravigliosi itinerari fuori pista, tra pinete e plateau, in completa sicurezza. Gli amanti della montagna al naturale potranno anche praticare sci alpinismo ed escursionismo con le racchette da neve, sulle vette più selvagge, per godere di panorami mozzafiato. Non potrete mai più fare a meno della neve sotto i piedi! Tutto servito nel migliore stile italiano, per quello che riguarda ospitalità, cucina e cultura, a solo un’ora di treno o di auto dalla città di Torino, una vera meraviglia per monumenti, storia, cultura e stile di vita. Le stesse montagne, quando indossano l’abito estivo, si trasformano in un paradiso per gli appassionati delle due ruote, con e senza motore, su asfalto e sui sentieri. Bike park, single-track, strade militari sterrate e colli che fanno la storia del Giro d’Italia e del Tour de France ed una ricettività pronta ad accogliervi con tutti i servizi e la flessibilità richiesti da chi si diverte in bici o in moto, dagli atleti alle famiglie. -

Trekking "Il Giro Dell'orsiera"

Il Giro dell’Orsiera è l’anello di congiunzione tra pianura e montagna: dall’alto delle cime e dei valichi si possono osservare Superga e Torino, la Rocca di Cavour e il Monviso, la pianura padana fino a Chivasso e Saluggia, e la vista corre anche verso ovest, alle cime cristalline degli Écrins, della Vanoise, al lago del Moncenisio. Da Torino, lo sguardo volto ad occidente si ferma proprio qui, a questo gruppo di montagne aguzze che divide bassa Val Susa e Val Chisone, stringendo in mezzo la Val Sangone: le tre valli del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè. Il trekking del Giro dell’Orsiera contorna infatti l’area del massiccio Orsiera-Rocciavrè e offre ambienti straordinari, in un’alternanza di pascoli, pietraie, lariceti, faggete, oltre a paesaggi in cui i grandi ghiacciai quaternari sembrano essersi sciolti solo pochi giorni fa, lasciandosi dietro la bellezza grezza e seducente delle rocce. Un itinerario che porta alla scoperta della natura incontaminata a due passi da Torino, ma che, allo stesso tempo, soddisfa sia i collezionisti di vette, sia coloro che in vacanza amano anche imparare qualcosa della storia del luogo che attraversano: durante il percorso del Giro dell’Orsiera si trovano le testimonianze della Storia più nota, quella fatta dai Re e dal potente clero medioevale (forte di Fenestrelle, Certosa di Montebenedetto, ecc.), ma anche gli aspetti meno conosciuti, quella “piccola” Storia di tutti i giorni, vissuta dai pastori e dai montanari che fino a cinquant’anni fa popolavano numerosi queste vallate (incisioni rupestri, mulattiere -

Torino Olympic Winter Games Official Report Volume

Rapporto di Sostenibilità_2006 Sustainability Report_2006 XX Giochi Olimpici invernali -XX Olympic Winter Games Torino 2006 Il Rapporto di Sostenibilità_2006 è un progetto della Direzione Ambiente del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, Benedetta Ciampi, Giuseppe Feola, Paolo Revellino (Responsabile di Progetto). Il Documento è stato realizzato in collaborazione con l'Istituto dì Economìa e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Commerciale Luigi Bocconi ed ERM Italia. ©Torino 2006. Non è ammessa alcuna riproduzione parziale della seguente pubblicazione, salvo approvazione per iscritto del TOROC. Tutti i diritti riservati. Novembre 2006. The Susta inability Report__2006 is a project by the Environment Department of the Organising Committee for the XX Olympic Winter Games Torino 2006. Benedetta Ciampi, Giuseppe Feola, Paolo Revellino (Project Manager). The Document has been realised with the support of the "Istituto di Economia e Politica dell' Energia e dell'Ambiente dell'Università Commerciale Luigi Bocconi " and ERM Italia. ©Torino 2006. No part of this publication may be reproduced in any form without prior-written permission of TOROC . All rights reserved. Novembre 2006. La versione stampata di questo prodotto è stata realizzata su carta Cyclus, certificata Ecolabel (licenza DK/11/1). Cyclus è una carta realizzata impiegando interamente fibre riciclate (100% Riciclato). Nulla di ciò che viene utilizzato nel processo produttivo viene eliminato e anche gii scarti provenienti dalla lavorazione sono a loro volta riutilizzati per la combustione, la produzione di fertilizzanti e di materiali per l'edilizia. La carta Cyclus è sbiancata senza uso di sbiancanti ottici e cloro. The printed version of this product has been realised on Cyclus paper, Ecolabel (licence DK/11/1) certified. -

Progetto Preliminare

Comune di Inverso Pinasca Verifiche di compatibilità idraulica da effettuarsi ai sensi dell’art. 18 comma 2 della Deliberazione n. 1/99 dell’Autorità di Bacino per i Comuni inseriti nelle classi di rischio R2 ed R3 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNITA’ MONTANA VALLI CHISONE GERMANASCA PELLICE PINEROLESE PEDEMONTANO VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 2 DELLA DELIBERAZIONE N. 1/99 DELL’AUTORITA’ DI BACINO PER I COMUNI INSERITI NELLE CLASSI DI RISCHIO R2 ED R3 MEDIA VAL CHISONE COMUNE DI INVERSO PINASCA: STUDIO DELLA DINAMICA IDRAULICA DI FONDOVALLE NELLE AREE DI FLECCIA, PIANI E GRANGE Indice: 1 PREMESSA ............................................................................................................................. 3 2 ANALISI GEOLOGICA - MORFOLOGICA ............................................................................... 3 2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................... 3 2.2 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO ........................................................... 4 2.2.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ............................................................................ 4 2.2.2 CARATTERI GEOMORFOLOGICI ............................................................................ 5 2.2.3 SEGNALAZIONI DI DISSESTO TRATTE DALLE BANCHE DATI ............................. 6 2.2.3.1 Archivio IFFI ....................................................................................................... 6 2.2.3.2 -

For Over 150 Years, Talc Exploration and Extraction in the Chisone And

or over 150 years, talc exploration and extraction in the workers at hydroelectric stations, electricians and drivers. At its Chisone and Germanasca Valleys offered the greatest num- peak of expansion, the company employed over 600 people Fber of job opportunities as an alternative to migration. from the valley area. Until the mid-1800s, talc extraction was limited to exploitating The activity of “Talco e Grafite Val Chisone” continued until the small outcrops of the deposit at high altitudes. It was used in the late 1980s when it was taken over by the “Luzenac Val Chisone” form of soapstone to make everyday tools and utensils such as Company, a world leader in talc production.. In February 2006, irons, pans for the tourtèl (large ravio- the Luzenac Val Chisone Company li), inkpots, bed warmers, and drinking GRUPPO DI MINATORI © PRO LOCO SALZA became part of the “Rio Tinto troughs for farm animals... Minerals” Group, a leading interna- In the second half of the 19th century, tional producer of industrial minerals. numerous businessmen undertook the Mining continues inside the only exist- mining adventure with varying ing mine, Rodoretto. degrees of success, opening sites at Maniglia and Malzas (Perrero), at To celebrate 100 years of mining the Sapatlé, Pleinet, Envie and Crosetto famed “Bianco delle Alpi” (the White of (Prali) and at Fontane (Salza di the Alps), the Ecomuseo Regionale delle Pinerolo). Miniere e della Val Germanasca This period was characterised by the (Regional Ecomuseum of Mines and the extreme contiguity of the sites, by Germanasca Valley) and the “Rio Tinto controversies concerning the conces- Minerals - Luzenac Val Chisone” sions and by a lack of clarity in mining Company, in collaboration with the legislation. -

One Territory, Infinite Emotions

www.turismotorino.org ONE TERRITORY, TORINO • Piazza Castello/Via Garibaldi INFINITE • Piazza Carlo Felice • International Airport (interactive totem) Contact centre +39.011.535181 [email protected] EMOTIONS. BARDONECCHIA Piazza De Gasperi 1 +39.0122.99032 [email protected] CESANA TORINESE Piazza Vittorio Amedeo 3 +39.0122.89202 [email protected] CLAVIÈRE Via Nazionale 30 +39.0122.878856 [email protected] IVREA Piazza Ottinetti +39.0125.618131 [email protected] PINEROLO Viale Giolitti 7/9 +39.0121.795589 [email protected] PRAGELATO Piazza Lantelme 2 +39.0122.741728 [email protected] SAuze d’OULX Viale Genevris 7 +39.0122.858009 [email protected] SESTRIERE Via Louset +39.0122.755444 [email protected] SUSA Corso Inghilterra 39 +39.0122.622447 [email protected] A CITY YOU City Sightseeing Torino is a valuable ally in your time spent WOULDN’T EXPECT in Torino. By means of this “panoramic” double-decker bus you will be able to discover the city’s many souls, travelling on two lines: “Torino City Centre” and If you decide to stay in Torino “Unexpected Torino”. You can’t get more or the surrounding areas for your convenient than that… holiday, our Hotel & Co. service lets www.turismotorino.org/en/citysightseeing you reserve your stay at any time directly online. Book now! ot www.turismotorino.org/en/book .turism orino.o ww rg/ w en Lively and elegant, always in movement, nonetheless Torino is incredibly a city set in the heart of verdant areas: gently resting on the hillside and enclosed by the winding course of the River Po, it owes much of its charm to its enchanting location at the foot of the western Alps, watched over by snowy peaks. -

Sestriere - Perosa A

ORARIO IN VIGORE dal 12 Aprile 2021 Linea 275/282 edizione Aprile 2021 Contact center Arriva Italia 035 289000 ANDATA torino.arriva.it | extrato.it SESTRIERE - PEROSA A. - PINEROLO - TORINO Stagionalità corsa FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER FER SCO FER Giorni di effettuazione 12345 12345 12345 12345 12345 123456 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 123456 12345 123456 12345 12345 12345 12345 78 6 123456 12345 NOTE: A A A A F A A A A A A A A F A A A A A A A A A A J A # Scol A OULX - Stazione FS OULX - Liceo D OULX - p.zza Garambois A CESANA TORINESE SESTRIERE T 6.10 PRAGELATO O 6.30 FENESTRELLE - via Nazionale R 6.10 6.10 6.50 7.10 PEROSA ARG.-pzza Terzo Alpini (Arrivo) 6.40 6.40 7.20 Possibile interscambio a Perosa Argentina - ATTENZIONE! Ritardi di carattere eccezionale potrebbero pregiudicare l'interscambio PEROSA ARG.-pzza Terzo Alpini (Partenza) 4.20 4.50 5.40 5.50 5.50 6.00 R 6.20 6.40 6.40 6.50 7.00 7.10 7.24 7.40 7.40 7.40 PINASCA 4.24 4.54 5.44 5.54 5.54 6.04 E 6.24 6.44 6.44 6.54 7.04 7.14 7.28 7.44 7.44 7.44 DUBBIONE - via Nazionale 4.25 4.55 5.45 5.55 5.55 6.05 6.25 6.45 6.45 6.55 7.05 7.15 7.29 7.45 7.45 7.45 VILLAR PEROSA - via Nazionale 4.30 5.00 5.50 6.00 6.00 6.10 F 6.30 6.50 6.50 7.00 7.10 7.20 7.30 7.34 7.50 7.49 7.49 S.