Universi in Bianco E Nero

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

GO WINDS Play Over 1000 Professional Games to Reach Recent Sets Have Focused on "How the Pros 1-Dan, It Is Said

NEW FROM YUTOPIAN ENTERPRISES GO GAMES ON DISK (GOGoD) SOFTWARE GO WINDS Play over 1000 professional games to reach Recent sets have focused on "How the pros 1-dan, it is said. How about 6-dan? Games of play the ...". So far there are sets covering the Go on Disk now offers over 6000 professional "Chinese Fuseki" Volume I (a second volume Volume 2 Number 4 Winter 1999 $3.00 games on disk, games that span the gamut of is in preparation), and "Nirensei", Volumes I go history - featuring players that helped and II. A "Sanrensei" volume is also in define the history. preparation. All these disks typically contain All game collections come with DOS or 300 games. Windows 95 viewing software, and most The latest addition to this series is a collections include the celebrated Go Scorer in "specialty" item - so special GoGoD invented which you can guess the pros' moves as you a new term for it. It is the "Sideways Chinese" play (with hints if necessary) and check your fuseki, which incorporates the Mini-Chinese score. pattern. Very rarely seen in western The star of the collection may well be "Go publications yet played by most of the top Seigen" - the lifetime games (over 800) of pros, this opening is illustrated by over 130 perhaps the century's greatest player, with games from Japan, China and Korea. Over more than 10% commented. "Kitani" 1000 half have brief comments. The next specialty makes an ideal matching set - most of the item in preparation is a set of games featuring lifetime games of his legendary rival, Kitani unusual fusekis - this will include rare New Minoru. -

Curriculum Guide for Go in Schools

Curriculum Guide 1 Curriculum Guide for Go In Schools by Gordon E. Castanza, Ed. D. October 19, 2011 Published By: Rittenberg Consulting Group 7806 108th St. NW Gig Harbor, WA 98332 253-853-4831 © 2005 by Gordon E. Castanza, Ed. D. Curriculum Guide 2 Table of Contents Acknowledgements ......................................................................................................................... 4 Purpose and Rationale..................................................................................................................... 5 About this curriculum guide ................................................................................................... 7 Introduction ..................................................................................................................................... 8 Overview ................................................................................................................................. 9 Building Go Instructor Capacity ........................................................................................... 10 Developing Relationships and Communicating with the Community ................................. 10 Using Resources Effectively ................................................................................................. 11 Conclusion ............................................................................................................................ 11 Major Trends and Issues .......................................................................................................... -

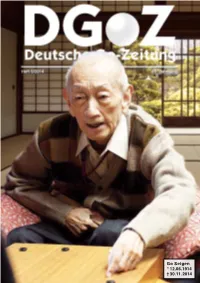

Go Seigen * 12.06.1914 † 30.11.2014

Go Seigen * 12.06.1914 1 † 30.11.2014DGoZ 6/2014 Inhalt Vorwort Go Seigen, *12.06.1914 †30.11.2014 .... 1 Wie heißt es so schön in Bertolt Brechts „Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens“? Vorwort, Inhalt, Fangen und Retten ...... 2 Ja, mach nur einen Plan! Nachrichten ................................... 2–4 Sei nur ein großes Licht! Turnierberichte .............................. 5–8 Und mach dann noch ’nen zweiten Plan 10 Jahre Go-Bundesliga ...................... 9 Gehn tun sie beide nicht. Go Seigen und die Liebe für Go . 10–15 Den „üblichen“ Monat sollte die letzte Ausgabe Pokale ......................................... 16–17 verspätet erscheinen, leider sind doch sechs Wochen daraus geworden, weil die Druckerei die Druckvor- Paar-Go in Japan (1) ................... 18–21 lage mal eben einfach 10 Tage hat rumliegen lassen, Wann stirbt die Hoffnung? ......... 22–26 anstatt zu drucken. Immerhin musste sie danach Kinderseite .................................. 27–29 sofortigen Druck zusagen, was bei der Ausgabe zu Yoon Young Sun kommentiert (22) .. 30–33 angenehm dickerem Papier ohne Aufpreis geführt Japan oder die Eroberung einer fernen hat. Bleibt mir nur, für diese Ausgabe eine schnel- Galaxie (Teil 2) ............................ 34–41 lere Bearbeitung zu erhoffen und allen Lesern ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2015 zu wünschen! Der etwas andere Zug (6) ............ 42–47 Tobias Berben Impressum ........................................ 47 Fernostnachrichten ..................... 48–49 Anzeige: Omikron Data Quality GmbH .50 Go-Probleme ............................. 51–54 Deutschlandpokal 2014 Ausschreibung: DPGM 2015 ............ 54 Der Deutschlandpokal 2014 hat mit dem Berliner Spielabendliste ............................ 55–64 Kranich seinen Abschluss gefunden und wir gratu- Mitgliedsantrag ................................ 65 lieren den Preisträgern DGoB-Organe ................................. 66 Gruppe A Anzeige: Hebsacker Verlag ............... 67 1. Dan Groza Turnierkalender ................... -

Go Seigen-Hashimoto

Chapter 7 Go Seigen-Hashimoto Hashimoto Utaro is probably best known of two things: his leadership in the Kansai Ki’in and his long Go career. According to the Go Player’s Almanac (Ishi Press, 1992), he probably holds the all-time longevity record for a professional (and he’s extending this record; he was born in February 1907). Being a 3-time Honinbo title winner and the loser in the 1st Kisei title match (to Fujisawa Shuko), Hashimoto has also composed a tsume-go problem a day for several decades! Some of his games with Go Seigen in his early years were associated with some interesting stories. In 1933, Kitani Minoru and Go Seigen spent a summer together in Nagano (Mrs. Kitani’s hometwon). When the autumn arrived, their return to Tokyo marked the be- ginning of the New Fuseki Era. (Of course, both players had had thoughts on new openings and had tried some new moves before the summer; a revolution doesn’t occur in one day or two.) Just at this time, Yomiuri Newspaper sponsered a Japanese Go Championship to celebrate the publication of the No. 20,000 of the newspaper. It was a knockout tour- nament in which sixteen 5-dan or above players (i.e. perhaps all the top players at the time) participated. The winner would earn the bonus to play a game against Meijin Honinbo Shusai (9-dan). The finalists were Go Seigen and Hasahimoto Utaro. As mentioned above, Kitani and Wu had just brought New Fuseki to the Go world, and this new style of playing immediately became popular. -

Go Books Detail

Evanston Go Club Ian Feldman Lending Library A Compendium of Trick Plays Nihon Ki-in In this unique anthology, the reader will find the subject of trick plays in the game of go dealt with in a thorough manner. Practically anything one could wish to know about the subject is examined from multiple perpectives in this remarkable volume. Vital points in common patterns, skillful finesse (tesuji) and ordinary matters of good technique are discussed, as well as the pitfalls that are concealed in seemingly innocuous positions. This is a gem of a handbook that belongs on the bookshelf of every go player. Chapter 1 was written by Ishida Yoshio, former Meijin-Honinbo, who intimates that if "joseki can be said to be the highway, trick plays may be called a back alley. When one masters the alleyways, one is on course to master joseki." Thirty-five model trick plays are presented in this chapter, #204 and exhaustively analyzed in the style of a dictionary. Kageyama Toshiro 7 dan, one of the most popular go writers, examines the subject in Chapter 2 from the standpoint of full board strategy. Chapter 3 is written by Mihori Sho, who collaborated with Sakata Eio to produce Killer of Go. Anecdotes from the history of go, famous sayings by Sun Tzu on the Art of Warfare and contemporary examples of trickery are woven together to produce an entertaining dialogue. The final chapter presents twenty-five problems for the reader to solve, using the knowledge gained in the preceding sections. Do not be surprised to find unexpected booby traps lurking here also. -

Director's Statement

Director's Statement THE SURROUNDING GAME (2017) is the first feature documentary about the game of Go. Shot over 4 years in China, Korea, Japan, and the United States, the film reveals the magical world of Go through the coming-of-age story of America's top Go prodigies. Our protagonists Andy, Ben, and Curtis are gifted teenagers who have devoted thousands of hours to the game. For them, Go is an escape to a world of pure logic and mathematical beauty, a reminder of the ephemeral place human beings hold in the universe. As they strive to become the first Western professional players, we explore the search for meaning that Go represents to its players, for whom the game is a distillation of conscious thought itself. We grew up playing the game but were always amazed at its obscurity in America compared to Asia. In early 2012, the American Go Association announced plans to launch a professional Go system in the US - the first outside East Asia in the history of the game. That summer, we embarked on a multi-year labor of love to trace the story of Go as it enters its fourth millennium; our film is the result. Directors/Producers Will Lockhart and Cole Pruitt are master players of Go and co-founders of the American Collegiate Go Association. This is their first feature film. Blurb In East Asia, the game of Go is hailed as one of mankind’s great cultural treasures. For thousands of years, masters and disciples have passed the game down as a window to the human mind. -

Honinbo Shusai 9P Black: Go Seigen 5P Result

The Game of the Century 9 1933-10-16 1 Tokyo, Japan 2 6 7 White: Honinbo Shusai 9p 8 Black: Go Seigen 5p Result: W+2 Diagram 1: 1-11 This match was sponsored by 5 Yomiuri Newspaper. In the preliminary game, Go Seigen defeated the strong opponents Kitani Minoru 6p and Hashimoto Utaro 5p, thus earned the right to play this memorable game with Honinbo Shusai Meijin who hadn't played any 10 game for almost ten years. This game started in Oct. 1933 and didn't finish until Feb. of next year, during 3 11 the process the game was adjourned for more than 10 times, and it c b a 4 created a furore in this Newspaper and at that time it was also regarded as the game of the century. In the recent Go world, we never saw a game which had produced such a great impact. 1: At that time, Go Seigen was just 20 years' old, in this match with Shusai Meijin, he started with the unprecedented opening of 3-3, star and tengen, which shocked the Go world. This special play was once criticized by some people: this is not polite to Meijin. As for today, this kind of criticism is just worth laughing. However, Mr. Go always holds firmly to his play, because Mr. Go just wanted to break away from all Shusaku's openings of 1, 3 and 5 and establish his own style, which is the "New Fuseki" he invented together with Kitani Minoru, so this game had another special meaning, it was a historical game between the new and old opening. -

The Nihon Ki-In Summer Go School & Go Camp 2014

The Nihon Ki-in Summer Go School & Go Camp 2014 The Nihon Ki-in 90th Anniversary Event! 1. Overview -Concept: To let Non-Japanese go players get stronger and feel and learn the Japanese culture of go through fantastic programs provided by the Nihon Ki-in of which the 90th anniversary of the foundation will be commemorated in autumn 2014. -Term: From 26th August till September 4th 2014 -Place: The Nihon Ki-in (Tokyo) -Participants: Suitable for from 10 kyu up to high dan players 2. Contents 1) Pro Lecture and Workshops Several selective and experienced pros including a famous 9-dan pro of the Nihon Ki-in will give you a fantastic workshop every day. There will be two classes in sessions to let us provide you with suitable intensive program by skill level: Class A for Dan players and Class B for Kyu players. *You will be given a special textbook and materials that will help you improve your go skill. 2) Pro Teaching Games & Reviews Our pros will give you teaching games and deep analysis and reviews of the games. 3) Special Tours -You may enter the most famous room Yugen no ma which is used for only top players’ matches. -You will visit the venue for a first game of the 39th Meijin title match - You will visit a place in Kamakura where the 10th game was played by Go Seigen and Kitani Minoru. (Kamakura is a very popular tourist destination. Kamakura offers numerous historical monuments and Kamakura's sand beaches attract large crowds during summer) - You will visit the most famous and traditional Goban shop in Tokyo. -

PDF Samle Here

White in the middle of the B-W-B series appropriate Prelude to the Match for a one-grade difference. We can now move swiftly on to the Kamakura games It was not until Go finally reached 5-dan and caught up themselves, but it will be useful to recap the background with Kitani that people began to talk of the period as and mention how the event was set up. the “Age of Kitani and Go Seigen”. Both players were already highly popular—of equal popularity it was Recall that newspaper go in the early Showa period once estimated, but because it was a time when dan (from 1926 on) was a patchy affair unlike today’s for- differences in grade were strictly observed, the ranking est of tournaments. The Asahi Shinbun sponsored the was Honinbo Shusai, the Meijin, at the head, followed Oteai rating tournament while the Yomiuri Shinbun by the 7-dans Karigane Junichi, Hirose Heijiro, Suzuki first sponsored the match between the Nihon Ki-in and Tamejiro, and Segoe Kensaku, then the 6-dans Kato the Kiseisha, and after that a ten-game match between Shin, Onoda Chiyotaro, Kubomatsu Katsukiyo, and Suzuki Tamejiro and Nozawa Chikucho. The Mainichi Iwamoto Kaoru, so that Kitani and Go were still only stable sponsored the Young Players Win-and-Contin- like the komusubi juniors in sumo program rankings. ue tournament and the Nikkei economic daily held a Therefore the time was not yet right to decide, other win-and-continue tournament for 1 and 2 dans. There than by the traditional system, who was number one. -

Fuseki Study Article Published in SGJ 14 PLUS a Number of Extra Study Game

Studying Fuseki This supplement contains the Fuseki study article published in SGJ 14 PLUS a number of extra study game. More years ago that I care to remember I played at the Enfield Go Club in north London. I arrived early and put the Go sets on the tables – on one I set up 9 stones and waited to be annihilated by whoever walked through the door first. Over time my skill improved and I got to play even games. The problem was that I had no idea what to do – there are so many ways to play and so many choices that I tried something different every game. This was amusing but not helpful – after a few months my teacher and strongest player at the club Francis Roads suggested that when playing Black that I pick on a single fuseki shape and try to play that for a period of two or more months. (Obviously if you are playing White is more difficult to pick a consistent pattern). Francis’ advise was excellent and helped me then and since to study and learn fuseki (opening strategy) and joseki (opening tactics). This section contains a number of professional games all of which start with the same shape for Black shown in Figure 1. Figure 1 The shape is good for study because you can almost always achieve it by starting with a hoshi such as 1 in Figure 2. It really does not matter which corner White takes you can play 3 in the other adjacent corner. White will almost certainly take the empty corner so you can complete the shape by playing ‘A’. -

A Fan's Introduction to Go Seigen

Chapter 1 A Fan’s Introduction to Go Seigen He played like the birds fly: swift and light. Suddenly the position could get frozen though, and then one would get a glimpse of the universe of variations hidden below the sky that Wu had spanned in the earlier stages.“ — A friend (Jan van der Steen) on Go Seigen’s (Wu) game Go Seigen is my idol. For two simple reasons: 1. He won games 2. He won games in his unique manner. Always. Maybe a few other professional players can qualify the above criteria. “Ancients” like Kitani Minoru and Sakata Eio, and the “super players” of the 80’s: Rin Kaiho, Otake Hideo, Kato Masao, Takemiya Masaki, Cho Chikun, and Kobayashi Koichi. And don’t forget the big man in China: Nie Weiping. These are all big winners. But none of them is as big a winner as Go Seigen. Go Seigen once ruled Japanese Go profession for one third of a century! And that was a 1/3 of century when Japan was the only land where Go was blooming. I (Jim Yu) think it’s fair to say that a new generation of professionals come out about every ten years. Then, Go Seigen would have to hold off the challenges from three generations of best Go players in Go history. And that he did: First there was Kitani Minoru, who, perhaps, would have been rated as great as Go Seigen had he not faded after World War II. Then there was Fujisawa Kuranosuke (who later changed his name to Fujisawa Hosai), the first ever professional 9 dan (Go Seigen was the second) after the death of the last Meijin, Shusai. -

Ostasientage Und Deutsche Go-Meisterschaft 2014 18.-21.September 2014, Universität Trier

Ostasientage und Deutsche Go-Meisterschaft 2014 18.-21.September 2014, Universität Trier LI XUEYAN DO. 18.09. UNIVERSITÄT TRIER GUZHENG KONZERT BEI DEN OSTASIENTAGEN China – Japan – Korea: verschiedene Länder mit gemeinsamen kulturellen Wurzeln. In einem abwechslungsreichen Programm werden die Kulturen Ostasiens und ihre Gemeinsamkeiten vorgestellt. Donnerstag, 18.September, P-Gebäude, Universität Trier, Campus I Freitag, 19.September, P-Gebäude, Universität Trier, Campus I 17:00h Vortrag Dr. Liu, "Qin qi shu hua – die vier klassischen chinesischen Künste" 17:00h Vortrag Prof. Pohl, "Kungfu – zwischen Kampf und Kunst: Zur Philosophie der 17:30h Vortrag Prof. Rieger, "Weiqi – Go – Baduk: eine kurze Geschichte von 3000 Jahren" ostasiatischen Kampfkünste" 18:00h Angebote zum Mitmachen (Go, chinesische und koreanische Kalligraphie, Origami, 18:00h Kungfu Vorführung japanische Spiele etc.) 18:15h Angebote zum Mitmachen (Go, Origami, koreaniasche Kalligraphie, japanische Spiele etc.) OSTASIENTAGE 19:00h Vorführung der Kindergruppe "Baishuguyi" mit Guqin (klassische chinesische Zither) China – Japan – Korea: verschiedene Länder mit gemeinsamen kulturellen Wurzeln. 19:15h Kurzfilme 19:15h Li Xueyan, Vorführung der Guzheng (moderne chinesische Zither) mit Konzert In einem abwechslungsreichen Programm werden die Kulturen Ostasien und ihre Gemeinsamkeiten vorgestellt. Weitere Informationen auf http://ostasientage.uni-trier.de Eintritt zu allen Veranstaltungen kostenlos. Das Konzert wird unterstützt vom Konfuzius Institut Trier. Donnerstag, 18.September,