Introducción Al Cine Latinoamericano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Opinión Sobre Estado Del Cine Chileno

El cine en Chile en el 2017 Elaborado por la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G. (CAEM) Contacto: Alejandro Caloguerea Gerente CAEM [email protected] Mayo 2018 1 Elaborado por la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G. (CAEM) INDICE Páginas 1. Introducción 3 2. Las cifras del sector de la exhibición 4 3. Las cifras del cine chileno 15 4. Tendencias del sector de la exhibición cinematográfica 25 Anexo Nº 1: Las cadenas de complejos multisalas 33 Anexo Nº 2: Ranking de cines 35 Anexo Nº 3: Proporción de los estrenos chilenos con más de 100.000 espectadores 36 2 Elaborado por la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G. (CAEM) 1. Introducción Presentamos el 10º Informe Anual que realiza la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile A.G. (CAEM) sobre el mercado de la exhibición cinematográfica chilena. En esta ocasión publicamos los resultados del año 2017. En esta edición hemos continuando con el intento de ir visibilizando cuales son las tendencias que se han ido dando en los últimos años en lo relacionado con las audiencias del cine y sobre los factores que amenazan a este sector industrial. Creemos que no basta con tener una fotografía sobre los resultados de un año si no los analizamos en comparación con los últimos períodos. En la mayor parte de los temas tratados se intenta hacer esa comparación. Las cifras a partir de las cuales se hicieron los análisis de este informe corresponden a la plataforma IBOE1 (International Box Office Essentials) publicada por la empresa internacional ComScore (Ex-Rentrak Corp.), a quien agradecemos su valiosa colaboración. -

2019.Indd 2 29-11-2019 20:06:18 ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE

Anales 2019.indd 2 29-11-2019 20:06:18 ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE Estudios Chile, país de encuentro Anales 2019.indd 3 29-11-2019 20:06:18 Anales del Instituto de Chile © Instituto de Chile, derechos reservados ISSN 07-16-6117 Almirante Montt 453, Santiago Casilla 1349, Correo Central, Santiago de Chile www.institutodechile.cl Representante legal Adriana Valdés Budge Presidenta del Instituto de Chile Director Fernando Lolas Stepke Edición Álvaro Quezada Sepúlveda Diagramación Fabiola Hurtado Céspedes Las opiniones vertidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el parecer de la institución. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo del Director. La correspondencia académica y comercial deberá dirigirse a nombre del Director a la dirección del Instituto de Chile, Almirante Montt 453, Santiago, teléfono 26854400. Edición de trescientos ejemplares, impreso en Andros Impresores, Santiago, diciembre de 2019. impreso en chile /printed in chile Anales 2019.indd 4 29-11-2019 20:06:18 ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE Vol. xxxviii Estudios Chile, país de encuentro 2019 Anales 2019.indd 5 29-11-2019 20:06:18 Anales 2019.indd 6 29-11-2019 20:06:18 INSTITUTO DE CHILE Creado por Ley N° 15.718, de 30 de septiembre de 1964, reformulado por Ley N° 18.169, de 15 de septiembre de 1982. Es una “…corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público y domicilio en Santiago (…) destinada a promover, en un nivel superior, el cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes (…) constituida por la Academia Chilena de la Lengua, por la Academia Chilena de la Historia, por la Academia Chilena de Ciencias, por la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, por la Academia Chilena de Medicina y por la Academia Chilena de Bellas Artes” (Arts. -

Spanish Videos Use the Find Function to Search This List

Spanish Videos Use the Find function to search this list Velázquez: The Nobleman of Painting 60 minutes, English. A compelling study of the Spanish artist and his relationship with King Philip IV, a patron of the arts who served as Velazquez’ sponsor. LLC Library – Call Number: SP 070 CALL NO. SP 070 Aguirre, The Wrath of God Director: Werner Herzog with Klaus Kinski. 1972, 94 minutes, German with English subtitles. A band of Spanish conquistadors travels into the Amazon jungle searching for the legendary city of El Dorado, but their leader’s obsessions soon turn to madness. LLC Library CALL NO. Look in German All About My Mother Director: Pedro Almodovar with Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Perdes, Candela Peña, Antonia San Juan. 1999, 102 minutes, Spanish with English subtitles. Pedro Almodovar delivers his finest film yet, a poignant masterpiece of unconditional love, survival and redemption. Manuela is the perfect mother. A hard-working nurse, she’s built a comfortable life for herself and her teenage son, an aspiring writer. But when tragedy strikes and her beloved only child is killed in a car accident, her world crumbles. The heartbroken woman learns her son’s final wish was to know of his father – the man she abandoned when she was pregnant 18 years earlier. Returning to Barcelona in search on him, Manuela overcomes her grief and becomes caregiver to a colorful extended family; a pregnant nun, a transvestite prostitute and two troubled actresses. With riveting performances, unforgettable characters and creative plot twists, this touching screwball melodrama is ‘an absolute stunner. -

Informe De Actividades Centro Cultural Palacio La

Informe de Actividades Año 2015 INFORME DE ACTIVIDADES CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA AÑO 2015 1 Informe de Actividades Año 2015 PRESENTACION La Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, dedicada al desarrollo, estudio, difusión, fomento y conservación de todas las manifestaciones del arte, la cultura y la educación; institución que tiene a su cargo la dirección y administración del Centro Cultural Palacio La Moneda, ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Ciudadanía, para cuyo financiamiento anual requiere del apoyo del Estado. La misión del Centro Cultural Palacio La Moneda es ser un espacio que acoja y difunda diversas expresiones artísticas de gran valor cultural y/o patrimonial, nacional y universal, para contribuir a que las personas accedan y disfruten de las expresiones culturales; conozcan y valoren sus raíces, su historia y su patrimonio; conozcan y se interesen por su realidad y la de sus compatriotas; reconozcan y potencien los rasgos más valiosos y constitutivos de su identidad; reconozcan los rasgos que lo asimilan y diferencian con otras culturas del mundo; y finalmente, que valoren la diversidad cultural y desarrollen actitudes que promuevan la convivencia, la comprensión y la valoración de lo diferente. El Centro Cultural cuenta con 7.200 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles subterráneos, con 2 grandes salas de exposiciones, galerías de exhibición, espacio activo dedicado para actividades del área de educación, salas de cine, tiendas y restaurantes. Es el único espacio expositivo en el país abierto de Lunes a Domingo, todo el año, con amplios horarios liberados, para dar acceso a todo público. -

Spanish Videos - (Last Update September 16, 2019) Use the Find Function to Search This List

Spanish Videos - (last update September 16, 2019) Use the Find function to search this list Velázquez: The Nobleman of Painting 60 minutes, English. A compelling study of the Spanish artist and his relationship with King Philip IV, a patron of the arts who served as Velazquez’ sponsor. LLC Library – Call Number: SP 070 CALL NO. SP 070 Aguirre, The Wrath of God Director: Werner Herzog with Klaus Kinski. 1972, 94 minutes, German with English subtitles. A band of Spanish conquistadors travels into the Amazon jungle searching for the legendary city of El Dorado, but their leader’s obsessions soon turn to madness. LLC Library CALL NO. Look in German All About My Mother Director: Pedro Almodovar with Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Perdes, Candela Peña, Antonia San Juan. 1999, 102 minutes, Spanish with English subtitles. Pedro Almodovar delivers his finest film yet, a poignant masterpiece of unconditional love, survival and redemption. Manuela is the perfect mother. A hard-working nurse, she’s built a comfortable life for herself and her teenage son, an aspiring writer. But when tragedy strikes and her beloved only child is killed in a car accident, her world crumbles. The heartbroken woman learns her son’s final wish was to know of his father – the man she abandoned when she was pregnant 18 years earlier. Returning to Barcelona in search on him, Manuela overcomes her grief and becomes caregiver to a colorful extended family; a pregnant nun, a transvestite prostitute and two troubled actresses. With riveting performances, unforgettable characters and creative plot twists, this touching screwball melodrama is ‘an absolute stunner. -

DVD/VHS Title List

2011 SUBJECT VIDEO & DVD LIST -- LANEY LIBRARY LISTENING & VIEWING CENTER **Recently added titles are in RED African American Studies p.1 Journalism p. 29 Architectural , Engineering, & Construction Technology p. 4 Labor Studies p. 30 Art p. 6 Language and Writing p. 31 Asian / Asian American Studies p.7 Law and Justice p. 32 Biology p. 9 Library and Information Studies p. 34 Business / Economics/Accounting p. 10 Literature p.34 Career Guidance p. 11 Mathematics p. 35 Chemistry p. 13 Mexican / Latin American Studies p. 36 Computer Information Systems p. 13 Music / Dance p. 37 Cosmetology p. 14 Native American/Indigenous Peoples Studies p. 39 Culinary Arts p. 14 Near Eastern Studies p. 40 Drama / Theater / Film p. 15 Philosophy / Religion p. 41 Education p. 19 Photography p. 42 English as a Second Language p. 20 Physical Education/ Sports p. 42 Foreign Languages p. 20 Psychology p. 42 Government /Political Science p. 21 Science / Environment p. 43 Health / Medicine / Nutrition / Safety p. 23 Sociology p. 45 History, General p. 25 Women’s Studies p. 47 History, United States p. 26 **Peralta Board of Trustee Meetings p. 47 AFRICAN AMERICAN STUDIES cc Africa (parts 1-4) DVD 186 African art: legacy of oppression MVHS 1106 African Haitian dance class: Katherine Dunham technique MVHS 975 cc Africans in America (parts 1-4, plus guide) MVHS 1051 Alex Haley: a conversation with Alex Haley MVHS 778 Alice Walker MVHS 759 All power to the people! The Black Panther Party and beyond MVHS 1154 Almos‘ a man MVHS 153 cc Amistad DVD 201 At the river I stand (civil rights) MVHS 890 sub Banished DVD 239 sub La bataille d‘Alger = The battle of Algiers DVD 140 Beyond the dream VI, a celebration of Black history: blacks in politics, a struggle… MVHS 874 Beyond the dream VII, a celebration of Black history: the vanishing Black male… MVHS 875 cc Bill Moyers Journal: The Reverent Jeremiah Wright Speaks Out DVD 421 Bill Robinson: Mr. -

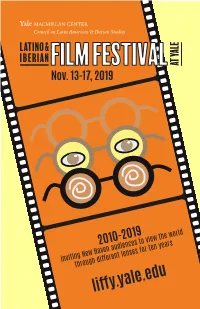

Liffy.Yale.Edu LIFFY 2019 JURY

Nov. 13-17, 2019 2010-2019 inviting New Haven audiences to view the world through different lenses for ten years liffy.yale.edu LIFFY 2019 JURY Independent director, audiovisual producer, and writer, Lázaro J. González González is a Graduate Student of Literatures, Cultures and Languages at the University of Connecticut. Lázaro holds a B.A. in Journalism from the School of Communications at the Universi- ty of Havana, and graduated from International Workshops in the International School of Cinema, in San Antonio de los Baños, and the Sundance Documentary Lab. In addition to his work in film and audiovisual production, Lázaro González is a freelance film critic for publications such as Enfoco, Bisiesto, and Cine Cubano. He was also the co-founder of Encuadre, the Cuban Audiovisual Production Network, and Confluencias del lente, initiatives created to promote the independent Cuban cinema. Miguel Rueda studied Fine Arts, Graphic Design, Animation and Multimedia in Bogotá, Colombia. In 2008 he founded AguijonFilms in New York with the purpose of creating and participating in animation projects, films and multimedia. He has been invited to present his work at several film festivals, as well as to speak at Yale University and CUNY to talk about the animation process. Elia K. Schneider is an American-Venezuelan filmmaker, writer and stage director. A celebrated film director and producer, four of her films have been selected to represent Venezuela in the Academy Award for Best International Feature film. She is currently in pre-production of three new films called The Black Stork, The Camp and Sarita and Michelle. -

Bibliography

BIBLIOGRAPHY Aguilar, Gonzalo. 2008. Other Worlds: New Argentine Film. New York: Palgrave Macmillan. Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. Translated by Ben Brewster. London: National Library Board. Alvaray, Luisela. 2012. ‘Are We Global Yet? New Challenges to Defning Latin American Cinema.’ Studies in Hispanic Cinemas 8, no. 1: 69–86. Amado, Ana. 2006. ‘Velocidades, generaciones y utopías: a propósito de La ciénaga, de Lucrecia Martel.’ Alceu 6, no. 12: 48–56. ———. 2009. La imagen justa: cine argentino y política 1980–2007. Buenos Aires: Ediciones Colihue. Andermann, Jens. 2012. New Argentine Cinema. London: I.B. Tauris. Anderson, John Lee. 2003. ‘The Old Man and The Boy.’ In The Cuba Reader: History, Culture, Politics, edited by Aviva Chomsky et. al., 644–49. Durham: Duke University Press. Araújo, Washington. 1997. ‘Estatuto de los niños de la calle.’ In Agenda Latinoamericana, edited by José María Vigil and Pablo Casaldáliga, 213. Managua: Editorial Lascasiana. Ariès, Philippe. 1996 [1962]. Centuries of Childhood. Translated by Robert Baldick. London: Pimlico. Avery, Gillian, and Kimberley Reynolds, eds. 2000. Representations of Childhood Death. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Aviña, Rafael. 2004. ‘Los hijos de los olvidados.’ In Los olvidados: una película de Luis Buñuel, edited by Agustín Sánchez Vidal, 285–309. Mexico: Fundación Televisa. Bachelard, Gaston. 1969. The Poetics of Reverie: Childhood, Language and the Cosmos. Translated by Daniel Russell. Boston: Beacon Press. © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2019 217 D. Martin, The Child in Contemporary Latin American Cinema, Global Cinema, https://doi.org/10.1057/978-1-137-52822-3 218 BIBLIOGRAPHY Balász, Béla. -

Video/Dvd Finder

1 VIDEO/DVD FINDER This is an ALPHABETICAL listing of all of the videos and DVDs in the Learning Support Services collection. If a translation was available, both the original and translated titles are listed. If a title belongs to a multi-part series, each title is listed separately as well as being listed under the series title (e.g. “The Rise of Nationalism” from the series “Africa: A Voyage of Discovery” is listed under both “Rise of Nationalism, The” and “Africa: A Voyage of Discovery : The Rise of Nationalism.” Ignore initial articles such as a, der, des, el, l’, la las, le, les, los, the, un, una, etc. (e.g . look under “B” for “La belle et la bete.”) 2 Guide to Call Numbers AF=African MS=Medieval Studies AN=Anthropology MT=Meteorology AR=Arabic MU=Music AS=South Asian NO=Norwegian BL=Bulgarian PE=Persian BO=Biology PG=Portuguese BU=Burmese PH=Physics CH=Chinese PL=Polish CM=Chemistry PO=Psychology CZ=Czech PS=Political Science DA=Danish RU=Russian DU=Dutch SB=Serbo-Croatian EC=Economics SC=Scandinavian Studies ED=Education SD=Swedish EN=English SG=Sociology EW=Ewe SH=Swahili FL=Folklore SP=Spanish FN=Finish TA=Tagalog FR=French TH=Thai GG=Geography TK=Turkish GL=Geology TM=Tamil GR=German UB=Urban Studies HA=Hausa WS=Women’s Studies HE=Hebrew YO=Yoruba HI=Hindi HS=History ID=Interdepartmental IN=Indonesian IS=Islam IT=Italian JA=Japanese JO=Journalism KE=Korea KR=Krio LI=Linguistics MA=Math MG=Mongolian 3 September 5, 2019 $10 HORSE AND A $40 SADDLE, A FL1.020 10 To 11 (DVD) TK2.063 100% Arabica (DVD) FR2.059.211 100 Jahre deutscher -

Analizar Y Aplicar Un Modelo De Cine De Bajo Presupuesto En Chile

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL POR UN CINE SUSTENTABLE: ANALIZAR Y APLICAR UN MODELO DE CINE DE BAJO PRESUPUESTO EN CHILE TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN PARA LA GLOBALIZACIÓN OMAR ALFREDO ORELLANA ACUÑA PROFESOR GUIA: JORGE LARA BACCIGALUPPI MIEMBROS DE LA COMISION: ANDREA NIETO EYZAGUIRRE JAVIER VENEGAS NÚÑEZ SANTIAGO DE CHILE JUNIO, 2013 1 RESUMEN El cine es la actividad cultural que más público tiene en Chile. El objetivo de esta tesis es precisamente entender la industria local y analizar las potencialidades de aplicar un modelo de bajo presupuesto (basado en la experiencia del low budget del cine estadounidense) en las diferentes fases que tiene la industria audiovisual. Lo primero es comprender las complejidades de la actividad en Chile, desde sus ciclos hasta las cifras sobre crecimiento y disponibilidad. En ese sentido, es también importante conocer los productos (películas) y los resultados que han tenido desde el año 2000, fecha que comenzó a estudiarse el comportamiento de los espectadores. Así es posible establecer ciertos criterios que diferencien a una película exitosa de una con resultados menores. Para aplicar un modelo, que se traduce en la creación de una línea de producción de cine de bajo presupuesto, es necesario conocer las variantes del modelo. La cadena de valor de una película es similar sin importar el carácter de ésta. El cine ya sea independiente, comercial hollywoodense o de bajo presupuesto, sigue más menos el mismo recorrido, la diferenciación está en que, en el caso del cine de bajo presupuesto, los procesos presentan una estructura propia y elementos que permiten la disminución de recursos. -

Informe Final De Actividades Año 2013 Centro Cultural Palacio La Moneda

Informe Final de Actividades Año 2013 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES AÑO 2013 CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA La Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, dedicada al desarrollo, estudio, difusión, fomento y conservación de todas las manifestaciones del arte, la cultura y la educación; institución que tiene a su cargo la dirección y administración del Centro Cultural Palacio La Moneda, ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Ciudadanía, para cuyo financiamiento anual requiere del apoyo del Estado. En el marco de sus políticas institucionales, objetivos comunes y actividades complementarias en el ámbito de la cultura, la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda y el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes han realizado durante el año 2013 un Acuerdo donde la Fundación se compromete a desarrollar una programación de actividades artísticas culturales. De acuerdo al Convenio firmado entre las partes, se desarrolla el Informe Final de Actividades para el año 2013. 1 Informe Final de Actividades Año 2013 AREA EXPOSICIONES 1. Se producirán y presentarán exposiciones de artes visuales y patrimoniales, nacionales e internacionales de valor universal, con el objetivo de promover el acceso de los chilenos a la cultura. Grandes Modernos Colección Peggy Guggenheim, Arte del siglo XX Desde el 31 Octubre 2012 al 26 Febrero 2013 Salas Nivel -2 (Cantidad de Público al 31 de diciembre de 2012: 49.552 personas Cantidad de Público del 1 de Enero al 26 de Febrero de 2013: 92.748 personas) Los más destacados artistas de la primera mitad del siglo XX en el mundo se reúnen en la exposición Grandes Modernos. -

Title Director V1886-04 7 Hoppe, W

Item Title Director V1886-04 7 Hoppe, W. Joe D1955-00 8.5 Fellini, Federico L1027-00 8.5 Fellini, Federico D6199-00 8 1/2 Fellini, Federico V1924-01 9.11 Independent Media Center D2432-03 422 Li, Jennifer D6045-00 2046 Wai Wong, Kar D5069-00 [Rec] Balaguero, Jaume and Paco Plaza D2266-07 100% American Rosson, Arthur D2255-00 101 Reykjavik Kormakur, Baltasar D2295-00 12 Monkeys Gilliam, Terry D4041-00 12 Monkeys Gilliam, Terry B1174-00 12 Years a Slave McQueen, Steve D2539-00 13 Most Beautiful … Songs for Andy Warhol's ScreenWarhol, Tests Andy D2976-00 1-800-India: Importing a White-collar EconomyUberoi, Safina D2607-00 1939 World's Fair: New York Var. D4032-00 2 or 3 Things I Know About Her Godard, Jean-Luc D1981-00 20 Centimeters (20 Centímetros) Salazar, Ramon V1629-00 200 Motels Zappa, Frank D1953-00 2001: A Space Odyssey Kubrick, Stanley L1026-00 2001: A Space Odyssey Kubrick, Stanley V1000-00 2001: A Space Odyssey Kubrick, Stanley D6187-00 2001: A Space Odyssey Kubrick, Stanley ST1054-00 2005 Media Arts Student Show (Tape 1 of 3) Various ST1055-00 2005 Media Arts Student Show (Tape 2 of 3) Various ST1056-00 2005 Media Arts Student Show (Tape 3 of 3) Various D2037-00 21 Grams Inarritu, Alejandro Gonzalez D6022-00 24 Hour Party People Winterbottom, Michael D1840-00 25 Watts Rebella, Juan Pablo; Stoll, Pablo V1879-00 26 Bathrooms Greenway, Peter B1207-00 28 Days Later Boyle, Danny B1118-00 28 Weeks Later Fresnadillo, Juan Carlos D2530-13 3 Out of $ Slappe, Steven D2096-00 300 Spartans, The Mate, Rudolph D1160-00 39 Steps, The Hitchcock,