Chronik Ahnsen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

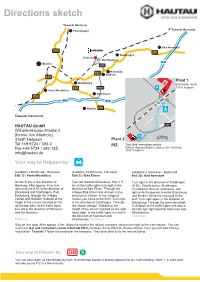

Directions Sketch

Directions sketch Towards Nienburg Petershagen Towards Hannover Bad Nenndorf 482 65 Stadthagen Helpsen S Kirchhorsten Minden 2 K19 Nienstädt 65 Sülbeck 65 Plant 1 Bückeburg Bahnhofstr. 56-60 83 L442 P 31691 Helpsen Porta Westfalica Bad Eilsen 482 2 2 S Rinteln 83 Towards Dortmund HAUTAU GmbH K19 Wilhelm-Hautau-Straße 2 (former Am Allerholz) P 100 m 31691 Helpsen Plant 2 Tel +49 5724 / 393-0 PIZ Test and innovation centre Wilhelm-Hautau-Straße 2 (former Am Allerholz) Fax +49 5724 / 393-125 31691 Helpsen [email protected] Your way to Helpsen by Autobahn 2 Dortmund - Hannover Autobahn 2 Dortmund - Hannover Autobahn 2 Hannover - Dortmund Exit 33 / Porta Westfalica Exit 35 / Bad Eilsen Exit 38 / Bad Nenndorf On the B 482 in the direction of Turn left towards Bückeburg. After 1.5 Turn right in the direction of Stadthagen Nienburg. After approx. 8 km turn km at the traffic lights turn right in the (B 65). Shortly before Stadthagen, right onto the B 65 in the direction of direction of Bad Eilsen. Through the immediately after an underpass, turn Bückeburg and Stadthagen. Past villages Bad Eilsen and Ahnsen in the right onto the bypass towards Bückeburg Bückeburg, through the villages direction of Vehlen. In the village of and Minden. Drive the ring road to the Vehlen and Gelldorf. Sülbeck at the Vehlen you come to the B 65. Turn right end. Turn right again in the direction of height of the church (located on the in the direction of Stadthagen. Through Bückeburg. Through the town Nienstädt. right hand side), at the traffic lights the village Gelldorf. -

Inhaltsverzeichnis Amtsblatt 2018

Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhaltsverzeichnis 2018 Stichwort Einsender Nr./Seite Abfallbilanz AWS 5/65 Landkreis Schaumburg 6/68 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Nienstädt 1/7 (Satzungen, Gebühren) Samtgemeinde Eilsen 4/42 Stadt Stadthagen 13/180 Samtgemeinde Nienstädt 13/190 Allgemeinverfügung Landkreis Schaumburg 12/143 Aufwandsentschädigungen / Gemeinde Suthfeld 4/43 Auslagenersatz Stadt Bückeburg 11/127 Bebauungsplan Gemeinde Suthfeld / Nr. K2 1/5 Gemeinde Helpsen / Nr. 8 1/9 Gemeinde Haste / Nr. 6 3/29 Gemeinde Helpsen / Nr. 6 5/60 Gemeinde Seggebruch / Nr. 10 5/62 Stadt Stadthagen / Nr. 91 8/88 Gemeinde Lindhorst /Nr. 5 8/92 Stadt Stadthagen / Nr. 7+17A/B 10/114 Stadt Stadthagen / Nr. 100 10/115 Stadt Sachsenhagen / Nr. 1 10/118 Gemeinde Lindhorst / Nr. 11 11/136 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 21 11/137 Gemeinde Hespe / Nr. 19 11/139 Gemeinde Lindhorst / Nr. 4 12/152 Gemeinde Seggebruch / Nr. 11 12/153 Gemeinde Pohle / Nr. 1 12/153 Flecken Hagenburg / Nr. 18 + 19 + 23 + 25 + 26 + 13/192 27 + 33 + 22 Gemeinde Wölpinghausen / Nr. 7 13/194 Beförderungsentgelte/-bedingungen Landkreis Schaumburg 13/175 für Kraftdroschken Behinderten(-und Senioren)beirat Stadt Stadthagen 10/114 (s. ggf. auch S = Seniorenbeirat) Bezirksschornsteinfeger Landkreis Schaumburg 4/42 Dorfgemeinschafts-/Mehrzweckhaus Gemeinde Helpsen 6/76 (Benutzung, Gebühren) Eigenbetriebssatzung Samtgemeinde Nienstädt (SG-Werke) 8/93 Samtgemeinde -

Informationen 2021

Samtgemeinde Eilsen IInnffoorrmmaattiioonneenn 22002211 Bad Eilsen, im Januar 2021 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen - verbunden mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2021 - einen Überblick über die wichtigsten gemeindlichen Abgaben, die ab 01.01.2021 eingetretenen Veränderungen, die gesetzlichen Bestimmungen und Dienstleistungen, sowie einige allgemeine Informationen geben. WASSER- UND KANALGEBÜHREN, GAS Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe, An der Gasanstalt 6, 31675 Bückeburg, Tel.-Nr. 05722-28070, versorgen die Samtgemeinde Eilsen mit Wasser und Gas. Die Kanalgebühren werden von der Samtgemeinde Eilsen nach dem Frischwasserverbrauch berechnet. MÜLLABFUHR Die Müllabfuhr sowie auch die Gebührenerhebung werden von der Abfallwirtschafts-Gesellschaft Landkreis Schaumburg mbH (AWS), 31655 Stadthagen, Obere Wallstr. 3, Tel.: 05721/9705-0 durchgeführt. Die Abfuhr erfolgt wie bisher freitags, bei vorangegangenen Feiertagen verschiebt sie sich auf samstags. Nähere Informationen hierzu können dem Abfallwegweiser der AWS entnommen werden. GRÜNABFÄLLE Die Samtgemeinde Eilsen betreibt an der Straße „Im Wiesengrund“ in Heeßen eine Kompostanlage für Grüngut, Baum- und Strauchschnitt. 01.03. – 31.10. freitags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.11. – 30.11. samstags von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr, 01.12. – 28.02. jeden ersten Samstag im Monat von 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Fällt der erste Samstag im Monat auf einen Feiertag, öffnet die Anlage am folgenden Samstag. Die Kompostanlage steht allen Einwohnern/innen der Samtgemeinde Eilsen zur Verfügung, die im Bereich der Samtgemeinde ein Grundstück bewirtschaften. Die Annahme des Grüngutes sowie des Baum- und Strauchschnittes erfolgt nur unter Vorlage eines geeigneten Ausweispapiers, aus dem der augenblickliche Wohnort erkenntlich ist (Personalausweis oder Reisepass). -

== File: Baden-Wuerttemberg.Osm== Leinzell

== File: baden-wuerttemberg.osm== Leinzell (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.8481691&lon=9.8744058&zoom=13&layers=B00FTF Lampoldshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.2644733&lon=9.401743&zoom=13&layers=B00FTF Schmiechen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.3619755&lon=9.718584&zoom=13&layers=B00FTF Aasen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.9815384&lon=8.5536472&zoom=13&layers=B00FTF Steinweiler (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.7324411&lon=10.2646639&zoom=13&layers=B00FTF Dogern (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6167&lon=8.16667&zoom=13&layers=B00FTF Dautmergen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2325091&lon=8.750052&zoom=13&layers=B00FTF Dunningen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2119538&lon=8.5058067&zoom=13&layers=B00FTF Niederrimbach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4746972&lon=9.9962608&zoom=13&layers=B00FTF Ratzenried (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.7205111&lon=9.9005783&zoom=13&layers=B00FTF Nimburg (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.1049349&lon=7.7748184&zoom=13&layers=B00FTF Kleingartach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0993393&lon=8.9731444&zoom=13&layers=B00FTF Erzingen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6605789&lon=8.4250728&zoom=13&layers=B00FTF Bettenfeld (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.3407293&lon=10.1276214&zoom=13&layers=B00FTF Oggelshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.0712874&lon=9.6491112&zoom=13&layers=B00FTF Riedbach -

Aach Aach, Stadt Aachen, Stadt Aalen, Stadt Aarbergen Aasbüttel

Die im Folgenden aufgeführten Gemeinden (oder entsprechenden kommunalen Verwaltungen) sind mit dem jeweiligen teilnehmenden Land (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) als die Liste der in Betracht kommenden Einrichtungen vereinbart worden und können sich für das WiFi4EU-Programm bewerben. „Gemeindeverbände“, sofern sie für jedes Land festgelegt und nachstehend aufgeführt sind, können sich im Namen ihrer Mitgliedsgemeinden registrieren, müssen den endgültigen Antrag jedoch für jede Gemeinde in ihrer Registrierung einzeln online einreichen. Jeder Gutschein wird an eine einzelne Gemeinde als Antragsteller vergeben. Während der gesamten Laufzeit der Initiative kann jede Gemeinde nur einen einzigen Gutschein einsetzen. Daher dürfen Gemeinden, die im Rahmen einer Aufforderung für einen Gutschein ausgewählt wurden, bei weiteren Aufforderungen nicht mehr mitmachen, wohingegen sich Gemeinden, die einen Antrag gestellt, aber keinen Gutschein erhalten haben, in einer späteren Runde wieder bewerben können. Gemeinden (oder entsprechende kommunale Verwaltungen) Aach Adelshofen (Fürstenfeldbruck) Aach, Stadt Adelshofen (Ansbach, Landkreis) Aachen, Stadt Adelsried Aalen, Stadt Adelzhausen Aarbergen Adenau, Stadt Aasbüttel Adenbach Abenberg, St Adenbüttel Abensberg, St Adendorf Abentheuer Adlkofen Absberg, M Admannshagen-Bargeshagen Abstatt Adorf/Vogtl., Stadt Abtsbessingen Aebtissinwisch Abtsgmünd Aerzen, Flecken Abtsteinach Affalterbach Abtswind, M Affing Abtweiler Affinghausen Achberg Affler Achern, Stadt Agathenburg Achim, Stadt -

17.H. Das Eilser Minchen

Günter Döring Das Eilser Minchen Nachdem bis 1900 die meisten Hauptbahnlinien und auch viele Nebenstrecken schon gebaut waren, machte im Jahr 1914 der Landesbaumeister Steinke den Vorschlag, eine Kleinbahnlinie von Bückeburg nach Bad Eilsen zu bauen, mit der viele Gäste nach und von dem fürstlichen und aufstrebenden Bad Eilsen befördert werden könnten. Gleichzeitig ergäbe sich damit ein Anschluss an die bereits seit 1900 bestehende Eisenbahnlinie Rinteln- Stadthagen. Trotz des 1. Weltkrieges waren die Überlegungen und Planungen soweit gediehen, dass im Frühjahr 1917 mit den Bauarbeiten für die Kleinbahn zwischen Bückeburg und Bad Eilsen begonnen werden konnte. Bis zum Baubeginn befasste sich der Ahnser Gemeinderat in mindestens sechs Sitzungen ausführlich mit der Trassenführung, Bereitstellung von Grundstücksflächen, Nutzungserlaubnissen für Gelände während der Bauzeit, Kaufpreisen, Entschädigungen, Wege, Gräben und anderen dörflichen Belangen. Nachdem die Bahnlinie schon einige Zeit in Betrieb war, wurden noch in den Jahren 1919 und 1920 Gründstückskaufverträge mit Dreves Nr. 1 und der politischen Gemeinde Ahnsen – Neumühlen sowie der Eisenbahngesellschaft geschlossen. Insgesamt kaufte die Betriebs- gesellschaft in der Gemarkung Ahnsen 4,63 ha Land für die Kleinbahn. Waren die Bauarbeiten von Bückeburg bis zur Gemarkungsgrenze Ahnsen verhältnismäßig einfach, so begann ab hier ein technisch schwierigerer Abschnitt. Die neue Bahnstation erhielt auch einen kleinen Güterbahnhof, kurz danach musste bis zur Straße Bückeburg- Obernkirchen / Krainhagen ein Bahndamm angeschüttet werden, dort und eine kurze Strecke weiter jeweils ein Brückenbauwerk errichtet werden und dann danach die Bahnlinie bei Neumühlen mittels eines 115 m langen Tunnels durch den Harrl geführt werden. Sofort hinter der südlichen Tunnelausfahrt wurde eine kleine Haltestelle für die Gaststätte Wilhelmshöhe eingerichtet, damit dort Gäste aus Bückeburg oder Bad Eilsen aussteigen konnten. -

Spielplan Gruppenspiele Leistungsklasse 2

Schaumburger-Sparkassen-Cup LK2 Spieldatum Tag Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft SpielkennungSpielstätte 25.06.2021 Fr 19:30 SV Obernkirchen II TuS Wiedensahl-Niedernwöhren II 150027001 B-Platz Ochsenb. Obernkirchen 25.06.2021 Fr 19:30 TSV Algesdorf II SVD Auhagen 150027003 A-Platz Algesdorf 27.06.2021 So 12:30 TuS Lüdersfeld II TuS Germania Apelern II 150029022 A-Platz Lüdersfeld 27.06.2021 So 13:00 SVD Auhagen SV Obernkirchen II 150027004 A-Platz Auhagen 27.06.2021 So 13:00 TuS Wiedensahl-Niedernwöhren II TSV Hagenburg II 150027006 A-Platz Wiedensahl 27.06.2021 So 13:00 TSV Eintracht Bückeberge SV 45 Krainhagen-Röhrkasten 150028017 A-Platz Obernwöhren 27.06.2021 So 13:00 TSV Hespe SG Bad Nenndorf - Riehe II 150029023 A-Platz Hespe 27.06.2021 So 13:00 ETSV Haste II Beckedorfer SV 150030028 A-Platz Haste 27.06.2021 So 13:00 FC Hevesen II SG Engern/Deckbergen-Schaumburg II 150030029 B-Platz Achum 27.06.2021 So 13:00 VfR Evesen II TSV Ahnsen II 150031035 A-Platz Evesen 27.06.2021 So 13:00 SV Victoria Sachsenhagen II SC Auetal II 150032040 A-Platz Sachsenhagen 27.06.2021 So 13:00 SV Nienstädt 09 SV Hattendorf 150032041 A-Platz Schierb. Nienstädt 27.06.2021 So 13:00 TuS Jahn Lindhorst II MTV Rehren A/R II 150033046 A-Platz Sportzentrum Lindhorst 27.06.2021 So 13:00 TSV Eintracht Exten II FSG Pollhagen-Nordsehl-Lauenhagen II 150033047 A-Platz Exten 27.06.2021 So 13:00 TuS Schwarz Weiß Enzen II SC Schwalbe Möllenbeck 150028016 B-Platz Enzen 27.06.2021 So 15:00 TUS Concordia Huelsede SV Goldbeck 150031034 A-Platz Hülsede 01.07.2021 Do 19:30 -

Evangelisch-Lutherische Landeskirche

ELANELAN Evangelisch-Lutherische Ansichten und Nachrichten Zeitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe Ausgabe 1 / 2012 • Frühjahr 2012 Ostern Konfirmation Zukunftskonferenz Gemeindekirchenratswahlen Vorwort Liebe Leserin, lieber Leser! In einigen französischen Dörfern hat sich ein besonderer Brauch erhalten. Wenn am Oster- morgen die Kirchenglocken läuten, laufen Kin- der und Erwachsene zum Dorfbrunnen und waschen sich die Augen mit dem kühlen und klaren Brunnenwasser. Damit halten sie eine Predigt ohne Worte: Ostern schenkt einen neuen Blick, schenkt neue Augen. Solche Oster-Augen wünsche ich uns in den kommenden Tagen und Wochen.. Daß wir mit Ostern einen neuen Blickwinkel bekommen. Denn Oster-Augen sehen einen Weg, wo vorher keiner war, und im Ende schon einen neuen Anfang. Oster-Augen verschließen sich nicht vor der Not. Sie haben einen Blick dafür, wo das Leben zu kurz kommt. Sie erkennen, wo wir aufstehen müssen, gegen Eingefahre- nes und Erstarrtes. Oster-Augen sehen weiter und entdecken, dass der Glaube dem Leben auch auf die Sprünge helfen kann. Daher gilt für das Leben und diese Welt: Oster-Auge, sei wachsam. Josef Kalkusch, Karin Droste Redaktionsteam ELAN Foto: kd Geistliches Wort Ostern – die Botschaft unter der Schale so oder ähnlich gesprochen. Denn Auf dieses Wissen, im Kreislauf u Ostern gehen große und die Sitte, im Frühjahr Eier zu bemalen der Natur die Kraft des Lebens zu kleine Kinder wieder auf Eier- und zu verstecken, haben unsere Vor- beschwören, trafen die christlichen suche! Im Garten, bei schlech- fahren, die alten Germanen, schon Missionare. Und sie redeten den Ger- Ztem Wetter im Wohnzimmer, werden gepflegt, als sie die Botschaft von manen die Sitte mit dem Verstecken von Erwachsenen Eier versteckt, die der Auferstehung Jesu Christi noch und Suchen der Ostereier nicht aus, dann von Kindern am Ostermorgen gar nicht gekannt haben. -

Radkarte Schaumburger Land

Fürstenroute Auf den Spuren Schlösser und Herrensitze von Wilhelm Busch Strecke: Steinhude – Bückeburg – Minden Strecke: Wiedensahl – Klanhorst – Neuenknick – Strecke: Bückeburg – Bad Eilsen – Rinteln – Möllen- Länge: 53 km Seelhorst – Wiedensahl beck – Exten – Schaumburg – Bückeburg Beschaffenheit: überwiegend Wald- bzw. Kanalwege sowie Länge: Rundtour über 26,5 km Länge: Rundtour über 87 km Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr Beschaffenheit: überwiegend Waldwege sowie Nebenstraßen Tipp: Durch die Vielzahl der Besichtigungsmög- Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo mit wenig Autoverkehr lichkeiten und der Distanz empfiehlt es sich, Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo eine Übernachtung in Rinteln mit einzuplanen. 1. Tag: Bückeburg – Röcke – Arensburg – Rinteln – Möllenbeck – Rinteln ca. 49 km Das Schaumburger Land ist eine Der Name Fürstenroute ist zurückzuführen auf den Fürsten- Am 15. April 1832 wurde der Maler, Autor und Bildergeschichten- 2. Tag: Rinteln – Schaumburg – Arensburg – weg (auch Landwehrallee) im Schaumburger Wald. Im Verlauf zeichner Wilhelm Busch in diesem Dorf geboren, das zeit- Bückeburg ca. 38 km Landschaft, die zum Radwandern dieses Weges stößt man immer wieder auf die Spuren der lebens für ihn von großer Bedeutung war. Nur von einigen Beschaffenheit: überwiegend Radwege, Wirtschaftswege Grafen und Fürsten des Schaumburger Landes. So hingen auch Reisen unterbrochen, verbrachte Wilhelm Busch den größten und Nebenstraßen mit wenig Autoverkehr wie geschaffen ist, wichtige Lebensabschnitte des Grafen Wilhelm zu Schaumburg- Teil seines Lebens in dieser reizvollen Region. Fast alle seiner Ausschilderung: durchgängig mit dem Routenlogo Lippe und seine letzte Ruhestätte mit dem Verlauf des Fürsten- berühmten Bildergeschichten sind hier entstanden, aber auch … denn hier kommt ein jeder Radler auf seine Kosten. Flache weges zusammen. Wir haben ihn ausgewählt, um Ihnen den zahlreiche Ölgemälde und Handzeichnungen nach Motiven bis leicht hügelige Landstriche laden sowohl den sportlich Fürstenweg näher vorzustellen. -

Inhaltsverzeichnis Amtsblatt 2019

Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhaltsverzeichnis 2019 Stichwort Einsender Nr./Seite Abfallbilanz AWS 5/79 Ablösungssatzung Stadt Bückeburg 11/126 Abwasserbeseitigung Samtgemeinde Eilsen 6/81 (Satzungen, Gebühren) Stadt Stadthagen 7/92 Samtgemeinde Lindhorst 9/108 Samtgemeinde Lindhorst 9/114 Samtgemeinde Sachsenhagen 11/131 Samtgemeinde Lindhorst 12/136 Stadt Bückeburg (2x) 13/142 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/146 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/152 Samtgemeinde Niedernwöhren 13/156 Samtgemeinde Nienstädt 13/158 Aufwandsentschädigungen / Stadt Bückeburg – Berichtigung 3/24 Auslagenersatz Samtgemeinde Nienstädt 3/29 Gemeinde Auhagen 3/34 Stadt Rinteln 5/61 Gemeinde Auhagen - Berichtigung 8/106 Samtgemeinde Nienstädt 11/128 Aufwandsentschädigung § 138 NKomVG Samtgemeinde Nienstädt 11/131 Bebauungsplan Stadt Bückeburg / 2x "RegioPort" 1/4 Gemeinde Lauenhagen / Nr. 11 1/4 Flecken Lauenau / Nr. 55 1/7 Flecken Lauenau / Nr. 48 1/7 Gemeinde Auhagen / Nr. 15 1/8 Flecken Lauenau / Nr. 29A 2/19 Stadt Stadthagen / Nr. 3A 3/25 Gemeinde Lindhorst / Nr. 19 3/27 Stadt Stadthagen / Nr. 103 4/43 Gemeinde Buchholz / Nr. 5 4/46 Gemeinde Haste / Nr. 28 4/49 Gemeinde Lüdersfeld / Nr. 11 5/68 Gemeinde Messenkamp / Nr. 8 5/73 Flecken Lauenau / Nr. 38 6/83 Flecken Lauenau / Nr. 34 6/84 Gemeinde Pohle / Nr. 11 7/95 Stadt Sachsenhagen / Nr. 14 7/96 Stadt Bückeburg / Nr. 88+91+4a 8/102 Stadt Rinteln / Nr. 11 8/103 Stadt Stadthagen / Nr. 101 9/108 Gemeinde Meerbeck / Nr. 29 12/136 Gemeinde Niedernwöhren / Nr. 22 12/136 Stadt Rodenberg / Nr. 33 12/139 Gemeinde Hülsede / Nr. 13 13/159 1 Behinderten(-und Senioren)beirat Stadt Bückeburg 8/101 (s. -

Gewässerkarte Gevatter- Bückeburg 5 See 11

Elmenhorst Döhren Nollenberg Berghol Hagenburg Glissen Wiedenbrügge 441 Hävern Halle Westenfeld Neuenknick Poggenburg aben 482 iergr Sch Weser Wölpinghausen 61 Schmalenbruch- Abraumhalde Bokeloh Windhorn Kalibergwerk Ovenstädt Angelteich Windheim Düdinghausen Mesmerode Brünninghorstedt Ils Bergkirchen n Westaue rabe eg Se e h e i R r r i e Gehle e h st e O b a ch Ils Idensen Kolonie 4 Ilse Feuerschicht Auhagen Schleusenkanal Petershagen Idensen Jössen Rosenhagen Sachsenhäge 482 r ils SACHSENHAGEN Rähden Niengraben Idensermoor Weser Maaslingen h c a e Mittellandkanal b u n A e Haster Wald r e g Hopfen- e g i ä Z h Ö n sp berg Ilserheide e er Eldagsen Gorspen-Vahlsen hs Wilhelmsdorf Nienbrügge ac h S c ach a llb b Ro h a l 17 F Sachsenhäger Aue H Dühlholz ü km 128,14 l s e Wieden- Pollhagen Nordbruch sahl bach en km 126,7 Meßlingen ies 61 W Mittelbrink Mittellandkanal Niedernholz Rader- km 125,0 PETERS- horst km 123,8 km 123,3 e l Rehren HAGEN h e h G Staatsforst c a b n Heisterholz e g Lahde e e Hohnhorst i b Z a Heßbach Hülshagen r Bierde g Südfelde s g Ottensen 482 n u d i Südfelder- R e e h e c k S Bach e e e 19 k h e e e i km 120,1 b R th Ro e Rieper Flahbach ls ü Heisterholz Anfahrt nur hier! H Lüdersfeld Vereinswiese Nordsehl Wiehagen Lauenhagen Eichhöfe 1 Quetzer Teiche Weser Lindhorst 2. Talmühle 3 Ohndorf Badesee km 118,3 Niedernwöhren Lahde Heue 16 3 Teich „Brunkhorst“ Holpe Petersbach 7 e 4 Kiessee Windheim-Ilse 2 s 22 Timpen l le ü Geh H Quetzen Mittellandkanal 5 Gevattersee I Schöttlingen 6 Gevattersee II 61 15 7 Mittellandkanal -

ÖPNV-Angebote Für Fahrten Aus Samtgemeinde Eilsen

ÖPNV-Angebot für Fahrten aus der Samtgemeinde Eilsen zum Klinikum Schaumburg in Vehlen Seniorentaxi Das Seniorentaxi richtet sich an alle Personen, die 65 Jahre oder älter sind. Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gilt das Angebot unabhängig vom Alter, wenn im Schwerbehindertenausweis ein Grad der Behinderung von mindestens 50 oder höher eingetragen ist. Der berechtigte Personenkreis erhält vom Landkreis auf Anforderung jährlich 10 Bons, die jeweils einen Wert von 2,50 € haben. Mit diesen Bons kann bis maximal die Hälfte des Taxenpreises zum Klinikum bezahlt werden. Mit Eröffnung des Klinikums Schaumburg wurde der zeitliche Gültigkeitsbereich des Seniorentaxis erweitert: Nur für Fahrten zum / vom Klinikum Schaumburg in Vehlen darf das Seniorentaxi Montag bis Samstag nunmehr auch vor 18.00 Uhr, sonn- und feiertags ganztägig genutzt werden. Für diese Fahrten darf die Hälfte des Fahrpreises mit den Bons bezahlt werden. Sollten Sie noch kein/e Nutzer/in des Seniorentaxis sein, liegen Anträge bei allen Kommunen aus. Weitere Informationen gibt es beim Landkreis: Frau Radevic: 05721 / 703-554, Herr Utech: 05721 / 703-359 Buslinienangebot Das Klinikum Schaumburg in Vehlen wird aus verschiedenen Orten der Samtgemeinde Eilsen - mit der Buslinie Bad Eilsener Kleinbahn (BEK) der Firma Rottmann & Spannuth sowie - der Buslinie 2006 der Schaumburger Verkehrsgesellschaft (SVG) angebunden. Die Fahrpläne finden Sie auf den folgenden Seiten. Sie sind aufgeteilt in Fahrten - Montag bis Freitag zum / vom Klinikum - Samstag zum / vom Klinikum -