IL PROCESSO DI PRIMO GRADO Udienza Per Udienza

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mafia Motifs in Andrea Camilleri's Detective

MAFIA MOTIFS IN ANDREA CAMILLERI’S DETECTIVE MONTALBANO NOVELS: FROM THE CULTURE AND BREAKDOWN OF OMERTÀ TO MAFIA AS A SCAPEGOAT FOR THE FAILURE OF STATE Adriana Nicole Cerami A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures (Italian). Chapel Hill 2015 Approved by: Dino S. Cervigni Amy Chambless Roberto Dainotto Federico Luisetti Ennio I. Rao © 2015 Adriana Nicole Cerami ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Adriana Nicole Cerami: Mafia Motifs in Andrea Camilleri’s Detective Montalbano Novels: From the Culture and Breakdown of Omertà to Mafia as a Scapegoat for the Failure of State (Under the direction of Ennio I. Rao) Twenty out of twenty-six of Andrea Camilleri’s detective Montalbano novels feature three motifs related to the mafia. First, although the mafia is not necessarily the main subject of the narratives, mafioso behavior and communication are present in all novels through both mafia and non-mafia-affiliated characters and dialogue. Second, within the narratives there is a distinction between the old and the new generations of the mafia, and a preference for the old mafia ways. Last, the mafia is illustrated as the usual suspect in everyday crime, consequentially diverting attention and accountability away from government authorities. Few critics have focused on Camilleri’s representations of the mafia and their literary significance in mafia and detective fiction. The purpose of the present study is to cast light on these three motifs through a close reading and analysis of the detective Montalbano novels, lending a new twist to the genre of detective fiction. -

Santino Solo Contro Tutti

Sabato 1 .giugno 1994 il Fatto "Unità pagina MAFIA ALL'ATTACCO. «Mezzanasca» si è consegnato ieri dopo 36 ore Il direttore della Dia: «Una fuga apparsa inspiegabile» La fuga di Santino solo contro tutti SANDRO VERONESI Prima che arrivasse la notizia che il pentito Di Matteo si era riconse gnato alle forze d'ordine avevamo chiesto allo scrittore Sandro Ve ronesi di immaginare le ore drammatiche di un uomo in fuga. antino è fuggito. Forse nemmeno sapeva dov'era, da quando ha deciso di parlare la sua è vita diventata una tale mosca cieca di rifugi e di trasferimenti super-segreti, ma è fuggito lo stesso. Ed è Sper le strade di Roma che si trova a vagare, in una sera fresca, qualsia si, durante la quale, a un certo punto, incomincia anche a piovere. È l'uomo più solo del mondo: «mai stato cosi lontano», dice una canzo ne che lui non conosce, «dalla dolcezza cui tutti hanno diritto», ma il primo pensiero che si fa largo nella sua testa non è di disperazione, è di soddisfazione. Doppia. Perche è riuscito a scappare e perché ha di mostrato, cosi facendo, che aveva ragione a non fidarsi, che il suo na- • scondiglio non era inespugnabile: attraverso il buco per il quale se n'è andato lui, pensa, poteva entrare un qualsiasi altro Santino, o Gioac chino, o Salvo, o Leoluca mandato ad accopparlo. Lui se lo sentiva, e non sbagliava, ma è una consolazione da poco, e consumata questa non gli resta più nemmeno un pensiero, uno solo, degno di esser pen sato. -

23 Gennaio 1998

PRESIDENTE: Buongiorno, vediamo i presenti. Bagarella? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; è presente l’avvocato Ceolan. Barranca Giuseppe. AVV. Cianferoni: (voce fuori microfono) Sì, Presidente, è presente anche l’avvocato Cianferoni. PRESIDENTE: Ah, c’è anche lei, grazie. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Rinunciante. Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Ceolan. Brusca Giovanni: ora entrerà. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani. E’ presente l’avvocato Li Gotti. Calabrò Gioacchino. IMPUTATO Calabrò: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Cianferoni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… E’ presente l’avvocato… AVVOCATO Falciani: Falciani, Presidente.. PRESIDENTE: …Falciani in sostituzione. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO Traversi: E’ presente PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Pepi. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Priola, avvocato Florio, sostituito dall’avvocato Pepi. Giuliano Francesco. IMPUTATO Giuliano: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Pepi, che è presente. Graviano Filippo: rinunciante. Avvocato Oddo, avvocato Gramigni, sostituito dall’avvocato Cianferoni. -

LETIZIA BATTAGLIA.Just for Passion

LETIZIA BATTAGLIA .Just for passion MAXXI is dedicating an anthological exhibition to the great Sicilian artist with over 250 photographs testifying to 40 years of Italian life and society 24 November 2016 – 17 April 2017 #LetiziaBattaglia | #PerPuraPassione www.fondazionemaxxi.it Born in Palermo in 1935 and known throughout the world for her photos of the mafia, Letizia Battaglia has provided and continues to provide one of the most extraordinary and acute visual testimonies to Italian life and society, in particular that of Sicily.Recognised as one of the most important figures in contemporary photography for the civic and ethical value of her work, Letizia Battaglia is not only the “photographer of the mafia” but also, through her artistic work and as a photo reporter for the daily newspaper L’Ora , the first woman and in 1985 in New York she became the first European photographer to receive the prestigious international W. Eugene Smith Award , the international prize commemorating the Life photographer . Shortly after the celebrations for her 80 th birthday, MAXXI is organizing LETIZIA BATTAGLIA.Just for passion , a major exhibition curated by Paolo Falcone, Margherita Guccione and Bartolomeo Pietromarchi , that from 24 November 2016 through to 17 April 2017 brings to MAXXI over 250 photographs, contact sheets and previously unseen vintage prints from the archive of this great artist, along with magazines, publications, films and interviews. Visual testimony to the bloodiest mafia atrocities and and social and political reality of Italy, a number of her shots are firmly embedded in the collective consiousness: Giovanni Falcone at the funeral of the General Dalla Chiesa ; Piersanti Mattarella asassinated in the arms of his brother Sergio; the widow of Vito Schifano ; the boss Leoluca Bagarella following his arrest; Giulio Andreotti with Nino Salvo . -

Omar Ronda Paolo Vegas

OMAR RONDA & PAOLO VEGAS COSA NOSTRA SACRO SANTO NOSTRA COSA MUSEO DELLA MAFIA CITTA’ DI SALEMI DAL 7 DI AGOSTO 2011 COSA NOSTRA – SACRO SANTO – NOSTRA COSA Nel repertorio iconografico della Storia dell’arte dell’Occidente i malfattori più rappresentati sono, senza dubbio, i due ladroni crocifissi sul Golgota insieme a Gesù Cristo. Nell’arte antica non mancano esempi di trasgressori delle leggi, divine o umane che siano, scelti come soggetto per dipinti o sculture. Pensiamo al ladro Prometeo che rubò il fuoco sull’Olimpo per portarlo agli uomini, oppure ai tirannicidi Armodio e Aristogitone, ma anche a Zeus fedifrago rapitore di fanciulli (Ganimede) o belle donne (Europa, Io, Leda). Questi personaggi, tuttavia, sono figure storiche, mitiche o leggendarie, che non possiamo definire delinquenti o fuorilegge secondo la piena accezione dei due termini. Nell’età medievale, non di rado, le figure dei malviventi erano inserite nelle raffigurazioni per educare all’obbedienza e come monito per incutere timore nei riguardanti, come nel caso delle truculente scene di giudizi universali o delle rappresentazioni ispirate all’inferno dantesco, dove ogni manigoldo era punito aspramente secondo l’inflessibile legge del contrappasso. Lo stesso avviene, ad esempio, nell’affresco di San Giorgio e la principessa (1433-35) dipinto da Pisanello per la Cappella Pellegrini nella chiesa di sant’Anastasia a Verona, nel quale campeggia in bella vista l’immagine di due impiccati penzolanti dalla forca. Nella Cappella degli Scrovegni a Padova (1303-05) Giotto ha affrescato nei riquadri dei Vizi e delle Virtù la personificazione allegorica dell’Ingiustizia con scene di delitti e misfatti. Ma anche nel ritratto del donatore, ovvero di Enrico degli Scrovegni raffigurato mentre consegna agli angeli il modello della cappella che dovrebbe fargli meritare il regno dei cieli, Giotto ci ha fornito il ritratto di un fuorilegge, poiché è risaputo che costui esercitava l’usura. -

NP Giugno 17

GIUGNO 2017 Australia’s longest serving Italian community magazine | $3 np Print Post Approved PP100002073 50 anni fa più del 90 per cento degli elettori australiani ha scelto ‘Sì’ 50 anni fa il referendum del 1967 Il 27 maggio del 1967, il governo australiano ha tenuto un referendum. E ‘stato un punto di svolta epocale nella storia australiana, perché ne ha modificato la Costituzione. Più del 90 per cento degli elettori australiani ha scelto ‘Sì’ per far contare i popoli aborigeni e isolani dello Stretto di Torres nel censimento e dare al governo australiano il potere di fare leggi per loro. Quando la prima flotta è arrivata nel gennaio 1788, la Gran Bretagna ha preso formalmente possesso dell’Australia. Lo ha fatto senza negoziare con gli abitanti originari, i popoli aborigeni e isolani dello Stretto di Torres che ne avevano abitato la terra per più di 60.000 anni. Il governo britannico ha dichiarato che il continente era terra nullius - terra vuota, o terreno che apparteneva a nessuno. Ma, l’ insediamento britannico in Australia non è stata pacifico. Gli Aborigeni sono stati spostati dalle loro terre tradizionali e uccisi in battaglia o in partite di caccia. Malattie europee come il morbillo e la tubercolosi uccisero anche molti popoli aborigeni e isolani dello Stretto di Torres. Dal 1829, l’Australia è stata considerata parte della Gran Bretagna, il che significava che tutti gli abitanti- compresi gli aborigeni e i popoli Torres Strait Islander -venivano considerati come sudditi britannici. Tuttavia, la Costituzione per formare il Commonwealth d’Australia il 1 ° gennaio 1901, non ha incluso gli abitanti originari come cittadini e in molti casi sono stati trattati come stranieri. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie

Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

La Mafia Sconfitta Dalla Sua Stessa Infamia Vincenzo Vasile

ORIZZONTI 27 mercoledì 26 settembre 2007 RIVELAZIONI Il me- moriale di Giuseppe Monticciolo a cura di La mafia sconfitta dalla sua stessa infamia Vincenzo Vasile. La storia allucinante rac- no cercò il ragazzo presso tutti Il libro tuitamente sullo stesso aereo crocosmo mafioso conchiuso, gli ospedali. Ma quando, il 1˚ di- che da Palermo portava a Fiumi- innervato da una ferrea catena contata dall’interno cembre 1993, giunse un bigliet- cino l’on. Luciano Violante, ex di comando che l’ha portato fi- to, un pizzino con scritto «Tap- Arriva nelle librerie, edito da Bompiani, sequestro e dell’omicidio di Giuseppe Di Matteo, presidente della Commissione no ai vertici. Ammazzava da pro- del sequestro e del- paci la bocca» (tappa la bocca, Era il figlio di un pentito, scritto da Vincenzo il ragazzo di Altofonte rapito, strangolato e antimafia. Tornato a casa, Bru- vetto killer, costruiva bunker da cioè, al padre pentito) e due foto Vasile e Giuseppe Monticciolo. Il volume (pagg. disciolto nell’acido dalla mafia. Il testo, raccolto sca confida ai suoi, presente esperto muratore figlio d’arte, l’omicidio del piccolo del piccolo ostaggio con in ma- 210, euro 15) ruota attorno al e rielaborato da Vasile, è preceduto da una Monticciolo, che quella coinci- tornava ad ammazzare con una no un giornale del 29 novem- racconto-confessione di quest’ultimo, un «guida alla lettura» redatta dall’inviato de l’Unità, denza un giorno potrà forse esse- freddezza e una determinazione Giuseppe, figlio del bre, fu chiaro che il rapimento collaboratore di giustizia che fu «regista» del di cui anticipiamo alcuni brani. -

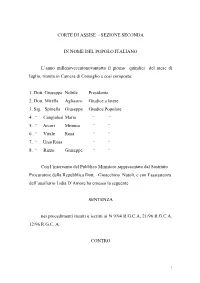

Processo Lima

CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men

Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

Linguaggio Della Mafia Nella Serie Tv Italiana “Squadra Antimafia – Palermo Oggi”

Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” Maglica, Matea Master's thesis / Diplomski rad 2020 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zadar / Sveučilište u Zadru Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:746355 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-10-02 Repository / Repozitorij: University of Zadar Institutional Repository of evaluation works Sveučilište u Zadru Odjel za talijanistiku Diplomski sveučilišni studij talijanistike; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni) Matea Maglica Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” Diplomski rad Zadar, 2020. Sveučilište u Zadru Odjel za talijanistiku Diplomski sveučilišni studij talijanistike; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni) Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” Diplomski rad Student/ica: Mentor/ica: Matea Maglica Doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko Zadar, 2020. Izjava o akademskoj čestitosti Ja, Matea Maglica, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom Linguaggio della mafia nella serie tv italiana “Squadra antimafia – Palermo oggi” rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se oslanja na izvore i radove navedene u bilješkama i popisu literature. Ni jedan dio mojega rada nije napisan na nedopušten način, odnosno nije prepisan iz necitiranih radova i ne krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem da ni jedan dio ovoga rada nije iskorišten u kojem drugom radu pri bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj, obrazovnoj ili inoj ustanovi. Sadržaj mojega rada u potpunosti odgovara sadržaju obranjenoga i nakon obrane uređenoga rada. Zadar, 5. ožujka 2020. Indice 1. Introduzione ........................................................................................................... 5 2. Metodologia e oggetto della ricerca ..................................................................... -

Arrestato Il Boss Raccuglia «È Il Numero 2 Di Cosa Nostra»

14 www.unita.it LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2009 Italia p Corleonese è stato fermato nel territorio comandato da Matteo Messina Denaro p Latitante da 13 anni, ha tre ergastoli. Uno per la barbara uccisione di Santino Di Matteo Arrestato il boss Raccuglia «È il numero 2 di Cosa Nostra» Foto Ansa «Mimmo» ha finito la sua corsa ieri pomeriggio, poco dopo le 17,30 quando gli uomini della sezione Catturandi della Squa- dra Mobile di Palermo, insieme ai colleghi del Servizio centrale operativo, lo hanno fermato. DOMENICO VALTER RIZZO PALERMO [email protected] Gli stavano dietro da tredici anni, da quando aveva deciso di far per- dere le sue tracce e aveva scalato, uno ad uno, i gradini che lo han- no portato al vertice di Cosa no- stra e contemporaneamente an- che al vertice della classifica dei più pericolosi latitanti mafiosi. Un picciotto di rispetto che, a 43 anni, è diventato un capo. Dome- nico Raccuglia, detto «Mimmo» ha finito la sua corsa ieri pomerig- gio, poco dopo le 17,30 quando gli uomini della sezione Catturan- Un'immagine di archivio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Il figlio del pentito Santino, di della Squadra Mobile di Paler- mo, insieme ai colleghi del Servi- zio centrale operativo, lo hanno fonte e – anche grazie allo sgretola- tività», ma soprattutto è un perso- finalmente scovato, chiudendo mento del vecchio vertice corleone- naggio vicinissimo al boss trapane- così per sempre la sua latitanza. Il personaggio se, aveva esteso il suo potere in tut- se Matteo Messina Denaro, l’uomo Una caccia lunga, che nelle ulti- Il «veterinario» vicino to il territorio della provincia, ma considerato ormai il po l’arresto di me due settimane ha avuto un’ac- a Giovanni Brusca non solo, il suo ruolo oggi appare Provenzano e quindi dei Lo Picco- celerazione che ha portato gli in- infatti di maggiore livello rispetto lo.