President Rouhani: the Year After

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

You Shall Procreate Attacks on Women’S Sexual and Reproductive Rights in Iran

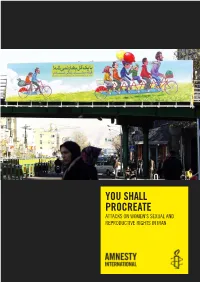

YOU SHALL PROCREATE ATTACKS ON WOMEN’S SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS IN IRAN Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. First published in 2015 by Amnesty International Ltd Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom ©Amnesty International 2015 Index: MDE 13/1111/2015 English Original language: English Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom All rights reserved. This publication is copyright, but may be reproduced by any method without fee for advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale. The copyright holders request that all such use be registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other circumstances, or for reuse in other publications, or for translation or adaptation, prior written permission must be obtained from the publishers, and a fee may be payable. To request permission, or for any other inquiries, please contact [email protected] Cover photo: Billboard put up by Tehran Municipality in 2013 promoting large families. The motto in Persian reads “Spring will not arrive with one flower,” using flowers as a metaphor for children. ©IRNA amnesty.org CONTENTS 1. Introduction ............................................................................................................. 5 2. Bill 446: A threat to sexual and reproductive rights .................................................... 16 Restricting access to modern contraception ............................................................... -

República Islámica De Irán

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Irán República Islámica de Irán La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. FEBRERO 2018 Constitución. Además, en torno a un 25 % de la población tiene una variedad Irán del turco como lengua materna y se hablan otros idiomas minoritarios, como el kurdo. Moneda: Rial iraní (cambio a 4 de febrero de 2018: 1€ = 46.086 riales) Religión: El Islam está consagrado en la Constitución hoy vigente como religión oficial. La mayoría musulmana iraní (un 96% de la población total) es chiíta (en Mar Caspio torno al 89% de los musulmanes). Hay una minoría musulmana que pertenece TURQUÍA Tabriz a la creencia autóctona conocida como bahaísmo. Existe una importante mino- TURKMENISTÁN ría cristiana de origen armenio, junto a asirio-caldeos; también hay un pequeño Mashhad grupo de judíos y de seguidores del Zoroastrismo. Teherán Forma de Estado: El artículo 1 de la Constitución de 1979 define a Irán como una República Islámica. El sistema se basa en la distinción entre un Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República y compuesto por los distintos mi- Isfahán AFGANISTÁN nisterios, que gestiona la administración del país, y un Legislativo o Majlis, que de manera efectiva aprueba las leyes y vota a los candidatos a ministro propues- IRAK Ahvaz tos por el Presidente. -

Hunger on the Rise in Corporate America Try Where Five Years of a Bloody Campaign Led by the Regime in Riyadh Have Shattered the Health System

WWW.TEHRANTIMES.COM I N T E R N A T I O N A L D A I L Y 12 Pages Price 40,000 Rials 1.00 EURO 4.00 AED 39th year No.13638 Monday APRIL 13, 2020 Farvardin 25, 1399 Sha’aban 19, 1441 Iran says investigating Afghanistan thanks Iran Can the Iranian Top Iranian scholar possibility of coronavirus for free services to refugees clubs ask players to Hassan Anusheh as biological warfare 3 during COVID-19 10 take pay cut? 11 passes away at 75 12 Tax income up 31% in a year TEHRAN — Iran’s tax revenue has as value added tax (VAT)”, IRIB reported. increased 31 percent in the past Ira- Parsa also said that the country has nian calendar year (ended on March gained projected tax income by 102 percent Hunger on the rise 19), Omid- Ali Parsa, the head of Iran’s in the past year, and put the average tax National Tax Administration (INTA), income growth at 21 percent during the announced. previous five years. Putting the country’s tax income at 1.43 The head of National Tax Administra- quadrillion rials (about $34.04 billion) in tion further mentioned preventing from tax the previous year, the official said, “We could evasion as one of the prioritized programs collect 250 trillion rials (about $5.9 billion) of INTA. 4 in corporate See page 3 Discover Ozbaki hill that goes down 9,000 years in history America TEHRAN — “Nine thousand years of his- Ozbaki hill indicate some kind of com- tory.” It’s a phrase that may seem enough mercial link between Susa in Khuzestan to draw the attention of every history buff and this in Tehran province,” according across the globe. -

Menas Associates Ltd Cannot Ensure Against Orbeheld Disclaimer Publisher

Menas Iran Strategic Focus 02 /14 >>> Politically independent monthly news and analysis of strategic developments in Iran 02 Slow, slow, quick quick slow: The path to a · Volume 10 · Number· Volume 10 comprehensive deal 014 2 On 18 February the negotiating teams of Iran implementation of the interim deal began on 20 the future of the Arak heavy water reactor, the (AEOI) director Ali Akbar Salehi has already and the P5+1 (the United States, United King- January and has proceeded smoothly. Western enrichment site in Fordo, and the degree of Inter- stated that Tehran is willing to make adjust- February dom, Russia, France, and China plus Germany) governments have introduced some sanctions national Atomic Energy Agency (IAEA) supervi- ments to reduce concerns about its utilisation. started a new round of talks in Vienna to final- relief, and Iran is reconfiguring some of the com- sion over the programme. Evidently, compromises ise the agenda for negotiations towards a com- ponents of its nuclear programme, in particular are possible in all these areas. As Foreign Minister The Fordo site was originally designed to enrich prehensive nuclear deal. reducing the level of uranium enrichment to Mohammad Javad Zarif remarked, making sure uranium to 20 per cent and has been reconfig- below 5 per cent. that the nuclear programme remains peaceful is ured to reduce that to below 5 per cent. West- This round of negotiations is expected to take also an Iranian objective. ern governments insist that the site should be 6 to 12 months. Its objective is clear: based on Although the Iranian delegation believes that a shut down, however, and that scenario is unac- the interim deal signed on 24 November 2013, comprehensive agreement is achievable within Iran currently has 19,000 centrifuges, 9,000 of ceptable to Iran. -

You Shall Procreate: Attacks on Women's Sexual and Reproductive Rights in Iran

YOU SHALL PROCREATE ATTACKS ON WOMEN’S SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS IN IRAN Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. First published in 2015 by Amnesty International Ltd Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom ©Amnesty International 2015 Index: MDE 13/1111/2015 English Original language: English Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom All rights reserved. This publication is copyright, but may be reproduced by any method without fee for advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale. The copyright holders request that all such use be registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other circumstances, or for reuse in other publications, or for translation or adaptation, prior written permission must be obtained from the publishers, and a fee may be payable. To request permission, or for any other inquiries, please contact [email protected] Cover photo: Billboard put up by Tehran Municipality in 2013 promoting large families. The motto in Persian reads “Spring will not arrive with one flower,” using flowers as a metaphor for children. ©IRNA amnesty.org CONTENTS 1. INTRODUCTION ....................................................................................................... 6 2. BILL 446: A THREAT TO SEXUAL AND REPRODUCTIVE RIGHTS............................... 17 Restricting access to modern contraception............................................................... -

PDF Document

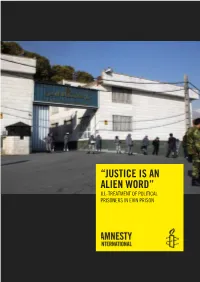

“JUSTICE IS AN ALIEN WORD” ILL-TREATMENT OF POLITICAL PRISONERS IN EVIN PRISON Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in more than 150 countries and territories who campaign to end grave abuses of human rights. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. First published in 2014 by Amnesty International Ltd Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom ©Amnesty International 2014 Index: MDE 13/023/2014 English Original language: English Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom All rights reserved. This publication is copyright, but may be reproduced by any method without fee for advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale. The copyright holders request that all such use be registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other circumstances, or for reuse in other publications, or for translation or adaptation, prior written permission must be obtained from the publishers, and a fee may be payable. To request permission, or for any other inquiries, please contact [email protected] Cover photo: Evin Prison, Tehran, Iran ©Ehsan Iran amnesty.org CONTENTS 1. Introduction ............................................................................................................ -

Iran Sets New Daily Record for Coronavirus Deaths

The 34th Int’l Conference on Ali Akbar Velayati, Senior advisor Islamic Unity on the Topic of To the Leader of Islamic Revolution “Islamic Cooperation in the Face Said That the Iraqi People Will Of Disasters” Will Begin Virtually Defend Their Country’s Integrity In Tehran With Presence of 167 With Deep National Solidarity Foreign Lecturers From 47 States While Disappointing the Enemies VOL. XXVI, No. 7078 TEHRAN Price 40,000 Rials www.irannewsdaily.com THURSDAY OCTOBER 29, 2020 - ABAN 8, 1399 2 4 8 DOMESTIC 3 DOMESTIC INTERNATIONAL SPORTS Economic Terrorism Iran, India Explore Ways France Tightens Real Madrid Not to Hamper To Launch Barter Security, Facing Very Scramble Draw in Iran, Syria Development Mechanism for Trade High Terror Risk Champions League > SEE PAGE 2 > SEE PAGE 3 > SEE PAGE 4 > SEE PAGE 8 Zarif Denies Report of President Scolds Macron, Iran Sets New Daily Record Praises Muslim World for Spy Swap With U.S. Its Decisive Reaction IRAN NEWS POLITICAL DESK For Coronavirus Deaths IRAN NEWS POLITICAL DESK TEHRAN - Foreign Minister Mohammad Javad Zarif TEHRAN - President Hassan Rouhani has lashed out at dismissed reports about the exchange of spies between French President Emmanuel Macron for his anti-Islam Tehran and Washington. stances, and praised the Muslim world for its “decisive In an interview with ICANA on Wednesday, Zarif said and timely” reaction to the European leader’s insult. the stories about an exchange of spies between Iran and Speaking in a weekly cabinet session on Wednesday, the United States are totally false. President Rouhani said disrespecting a prophet is not He said the Ministry of Foreign Affairs of Iran only not a skill, but also an immoral act, encouraging has already proposed the idea of exchange of violence and hurting the feelings of billions of Muslims all Iranian and American prisoners in all parts of and non-Muslims. -

Nombramiento Que Expide El Titular Del Ejecutivo Federal a Favor Del C. José Alfonso Zegbe Camarena

DOCUMENTO DE APOYO CON MOTIVO DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA, AL NOMBRAMIENTO DEL C. JOSÉ ALFONSO ZEGBE CAMARENA COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN Y CONCURRENTE ANTE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁN, LA REPÚBLICA KIRGUISA, LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁN, LA REPÚBLICA DE TAYIKISTÁN Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN 2016 Irán (República Islámica del) 23/11/16 Contenido IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) A. Datos básicos ............................................................................................................................................... 5 A. 1 Características generales .......................................................................................................................... 5 A.2 Indicadores sociales .................................................................................................................................. 6 A.3 Estructura del Producto Interno Bruto ..................................................................................................... 6 A.4 Coyuntura económica ............................................................................................................................... 7 A.5 Comercio exterior...................................................................................................................................... 7 A.6 Distribución de comercio por países ........................................................................................................ -

The Path Dependent Nature of Factionalism in Post- Khomeini Iran

HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Publication Series The Path Dependent Nature of Factionalism in Post-Khomeini Iran Ariabarzan Mohammadi Number 13: December 2014 About the Author Dr Ariabarzan Mohammadi is a Visiting Research Fellow with teaching duties in the School of Government and International Affairs at Durham University for 2014-15. Disclaimer The views expressed in the HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Publication Series are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the School or of Durham University. These wide ranging Research Working Papers are products of the scholarship under the auspices of the al-Sabah Programme and are disseminated in this early form to encourage debate on the important academic and policy issues of our time. Copyright belongs to the Author(s). Bibliographical references to the HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Publication Series should be as follows: Author(s), Paper Title (Durham, UK: al-Sabah Number, date). 2 | P a g e The Path Dependent Nature of Factionalism in Post- Khomeini Iran Dr Ariabarzan Mohammadi Abstract The main claim of this paper is that the anti-party system in Iran, or what is known as factionalism, is subject to a path dependent process. The political system in post- Khomeini Iran is not based on political parties. The authoritarian regime in Iran has not developed into a ruling party system as in Egypt under Mubarak. Instead, through its different stages of institutionalisation, the Islamic Republic of Iran (IRI) has gradually degenerated from what looked like a single party system during the ascendancy of the Islamic Republic Party (IRP) in the first and second Majlis (the Islamic Consultative Assembly of Iran), to an anti-party, factional system that has continued to the present. -

(CUWS) Outreach Journal #1190

USAF Center for Unconventional Weapons Studies (CUWS) Outreach Journal CUWS Outreach Journal 1190 6 November 2015 Feature Item: “Nuclear Nonproliferation: NNSA’s Threat Assessment Process Could Be Improved”. Report to Congressional Committees: prepared and published by the Government Accounting Office (GAO); released 31 October 2015; 40 pages. http://www.gao.gov/assets/680/673470.pdf The threat posed by the proliferation of nuclear and radiological weapons remains one of the most pressing U.S. national security challenges, and these threats are evolving. Information produced by the “Over the Horizon” (OTH) initiative about future proliferation threats is intended to support long-term Defense Nuclear Nonproliferation (DNN) planning and other DNN management decisions. The Joint Explanatory Statement Accompanying the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2014 includes a provision for GAO to assess the National Nuclear Security Administration’s (NNSA’s) nuclear nonproliferation programs. This report (1) describes how NNSA assessed potential proliferation threats through its OTH initiative and assesses the limitations, if any, in the process used by the initiative and (2) examines the extent to which NNSA used information about the potential threats assessed through the OTH initiative in DNN organization and planning decisions. GAO analyzed NNSA documentation on the OTH initiative and NNSA planning documents. GAO also interviewed DOE and NNSA officials, DOE national laboratory representatives, and external subject matter experts and external validators in peer review groups involved in OTH activities. U.S. Nuclear Weapons 1. Federal Bomb Squad Neutralizes Fake Nuke in Anchorage Training Exercise 2. Boeing Protests Northrop's Long Range Strike Bomber Contract 3. -

Rouhani Heralds Free Trade with Caucasus and Eurasian Countries

Zarif holds talks with Ground broken Winning the second Tehran exhibit chronicles 21112top Afghan and Pakistani 4 for Iran-Azerbaijan Olympic gold is my biggest 70 years of cooperation NATION security officials ECONOMY joint car plant SPORTS dream, says Sourian ART& CULTURE betbetweenween UNUN,, IIran WWW.TEHRANTIMES.COM I N T E R N A T I O N A L D A I L Y Nuclear know- how will reach milestone with modified Fordow: Baeidinejad 2 12 Pages Price 10,000 Rials 38th year No.12618 Monday AUGUST 8, 2016 Mordad 18, 1395 Dhi Al Qaeda 5, 1437 INTERVIEWS On the wings of Caucasian Black Grouse in Iran Rouhani heralds free trade with By Farnaz Heidari “The Birds of Iran” is an important landmark and the best avian reference so far. Only 5,000 copies of the book were Caucasus and Eurasian countries proproducedduced aatt tthe time (1975) and they had all sold out witwithinh six months! POLITICAL TEHRAN — Presi- “Proximity and development of ties his Azeri counterpart Ilham Aliyev in Dr.Dr. DerekDere Scott and his counterpart, deskdent Hassan said on with Eurasian countries, the Caucasus Baku. Ali Adhami in the Ornithology Unit of De- Sunday that the purpose behind devel- region, especially the country of Azer- Rouhani arrived in Baku on Sunday partpartmentm of the Environment were opment of Iran’s ties with countries in baijan, is very important and we should morning to participate in a tri- chchargeda with the task of writing this the Eurasian and Caucasus regions is to move toward free trade in the future,” lateral meeting with Russian bbook.o They enlisted the help of move toward “free trade.” Rouhani told a press conference with and Azeri presidents. -

Iran News Update February 2017

February 2017 Politics: Ali Larijani and Ali Akbar Velayati met with Iraqi Vice President Nouri al-Maliki. At the meeting al-Maliki Chairman of the Expediency Council Ayatollah Akbar praised Iran for its anti-terrorism campaign in the region. Hashemi Rafsanjani passed away at the age 82 due to heart conditions. Rafsanjani was one of the most Iran objected to the United States participation at the influential political figures in the post-revolution period. Syria peace talks in Kazakhstan. The following week the Huge crowds of mourners poured into streets of Tehran United States sent only its Kazakhstan ambassador to the to take part in his funeral ceremony. talks. Iran’s oldest high rise building Plasco collapsed following Iranian officials confirmed that Saudi Arabia had offically a major fire in the building. Many firefighters and invited Iran to attend bilateral talks regarding the next civilians were killed and injured. annual Hajj pilgrimage. The first and only female Minister in Iran Marziyeh Vahid- Chairman of the Iranian Parliament Committee on Dastjerdi denied speculations that she will be running in National Security and Foreign Policy Alaeddin Boroujerdi the next Iranian presidential elections. met with Lebanese President Michel Aoun in Beirut. They discussed enhancing Iranian – Lebanese relations The Vice President of Iran in the cabinet of President in the fields of trade, economics and security. Boroujerdi Hassan Rouhani in the section of Women and Family later expressed that Iran was determined to offer military Affairs, Shahindokht Molaverdi, announced that the aid to Lebanon. women’s social security plan had been submitted to the Ministry of Interior for final approval.