102 4.2 Protokollarische Imponierrituale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, Va

GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA. No. 32. Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part I) The National Archives National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1961 This finding aid has been prepared by the National Archives as part of its program of facilitating the use of records in its custody. The microfilm described in this guide may be consulted at the National Archives, where it is identified as RG 242, Microfilm Publication T175. To order microfilm, write to the Publications Sales Branch (NEPS), National Archives and Records Service (GSA), Washington, DC 20408. Some of the papers reproduced on the microfilm referred to in this and other guides of the same series may have been of private origin. The fact of their seizure is not believed to divest their original owners of any literary property rights in them. Anyone, therefore, who publishes them in whole or in part without permission of their authors may be held liable for infringement of such literary property rights. Library of Congress Catalog Card No. 58-9982 AMERICA! HISTORICAL ASSOCIATION COMMITTEE fOR THE STUDY OP WAR DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECOBDS MICROFILMED AT ALEXAM)RIA, VA. No* 32» Records of the Reich Leader of the SS aad Chief of the German Police (HeiehsMhrer SS und Chef der Deutschen Polizei) 1) THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION (AHA) COMMITTEE FOR THE STUDY OF WAE DOCUMENTS GUIDES TO GERMAN RECORDS MICROFILMED AT ALEXANDRIA, VA* This is part of a series of Guides prepared -

Honour Guard Free

FREE HONOUR GUARD PDF Dan Abnett | 416 pages | 20 Oct 2015 | GAMES WORKSHOP | 9781784960049 | English | United States Honor Guard | Definition of Honor Guard by Merriam-Webster A guard of honour GBalso honor Honour Guard USalso ceremonial guardis a guard, usually military in nature, appointed to receive or guard a head of state or other dignitaries, the fallen in war, or to attend at state ceremonials, especially funerals. In military weddings, especially those of commissioned officers, a guard, composed usually of service members of the same branch, form the Saber arch. In principle any military unit could act as a guard of honour. However, in some countries certain units are specially designated to serve as a guard of honour, as well as other public duties. Guards of Honour also serve in the civilian world for fallen police officers and other civil servants. Certain religious bodies, especially Churches of Honour Guard Anglican Communion and the Methodist movement, have the tradition of an Honour Guard Honour Guard the funeral of an ordained elder, in which all other ordained elders present "guard the line" between the door of the church and the grave, or hearse if the deceased is to be buried elsewhere or cremated. Guards of honour have been mounted by a number of military forces, uniformed paramilitary organizations, and civilian emergency services. Composed of Honour Guard, troops, it is very similar in its formation style to equivalent units in the French Army. The Republican Guard includes a military band and a cavalry unit, the uniform and traditions of which Honour Guard based on those of the famous Berber cavalry, the Numidian cavalrythe French cavalry, and the Arab cavalry, as well as infantry. -

"Seine Majestät, Der König, Fünfundzwanzig Pfennig Sind Zu Wenig..."

"Seine Majestät, der König, fünfundzwanzig Pfennig sind zu wenig..." Autor(en): Oertle, Vincenz Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Soldat : die führende Militärzeitschrift der Schweiz Band (Jahr): 73 (1998) Heft 2 PDF erstellt am: 08.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-714618 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung der deutschen Bundeswehr «Seine Majestät, der König, fünfundzwanzig Pfennig sind zu wenig...» Von Vincenz Oertie, Maur Wohl kaum ein Liebhaber traditioneller Mi- 3. Panzer-Armee). Sein Argument: <Die Reprä- litärmusik, der ihn nicht kennt, den (preus- sentation des Staates durch einen Teil der sischen) Präsentiermarsch sowie den im Streitkräfte ist in der ganzen Welt üblich. -

The 1991 Reburial of Frederick the Great and Its Potential Meanings

Friedrich300 - Studien und Vorträge #9 The 1991 Reburial of Frederick the Great and Its Potential Meanings Autor: Christian Cercel Datum: 14. Dezember 2015 DOI: 10.25360/01-2015-00008 Diesen Artikel zitieren: Christian Cercel, The 1991 Reburial of Frederick the Great and Its Potential Meanings, in: Friedrich300 - Studien und Vorträge #9, 15/12/2015, 10.25360/01-2015-00008 . Friedrich300 - Studien und Vorträge Cristian Cercel The 1991 Reburial of Frederick the Great and Its Potential Meanings Abstract I begin the present paper by providing an overview of the afterlife of Frederick the Great's earthly remains. I then continue by presenting the mise-en-scène of Frederick's last (until now?) reburial, together with the conflicts and debates surrounding this event. Subsequently, I elaborate on the main conceptual frameworks dealing with dead body politics and thus seeming at first glance suitable for explaining the sinuous afterlife of the royal corpse of Frederick. Directly connected with this attempt at theoretical clarification, I comment upon the extent to which these frameworks furnish the appropriate instruments to make sense of the fate of Frederick the Great's dead body and of the reinterment that took place on 17 August 1991, in Potsdam. At the same time, I also aim to explicitly show how the 1991 reinterment of Frederick the Great, and that of his father, Frederick William I, differs to a large extent from apparently similar or akin events. Introduction <1> Frederick the Great (1712-1786; king of Prussia: 1740-1786) is broadly acknowledged as one of the main figures of German history, occupying a central place within Germany's catalogue of historical personalities. -

BEKLEIDUNG UND UNIFORMEN DER BUNDESWEHR Schutz- Und Sonderbekleidung, Kennzeichnungen Sowie Abzeichen TEXT KOPFELEMENT TEXT KOPFELEMENT

WIR. DIENEN. DEUTSCHLAND. BEKLEIDUNG UND UNIFORMEN DER BUNDESWEHR Schutz- und Sonderbekleidung, Kennzeichnungen sowie Abzeichen TEXT KOPFELEMENT TEXT KOPFELEMENT 2 3 UNIFORMEN 6 DAS HEER INHALT 8 Dienstanzug 24 Feldanzug 38 Dienstgradabzeichen 44 DIE LUFTWAFFE 46 Dienstanzug 60 Feldanzug/Flugdienstanzug 68 Dienstgradabzeichen 72 DIE MARINE 74 Dienstanzug 86 Bord- und Gefechtsanzug 94 Dienstgradabzeichen 98 DER SANITÄTSDIENST 100 Arbeitsbekleidung 102 Dienstgradabzeichen 104 SONDERBEKLEIDUNGEN 108 ABZEICHEN UND AUSZEICHNUNGEN 4 5 TEXT KOPFELEMENT HEER DAS HEER DIENSTANZUG DIENSTANZUG Der Dienstanzug wird außerhalb militärischer Anlagen als Ausgehuniform und innerhalb militärischer Anlagen zu offiziellen Anlässen (Appelle, Gelöbnisse, Trauerfeiern u. a.) ge- tragen. In einigen Dienststellen der Bundeswehr – zum Beispiel im Bundesministerium der Verteidigung – ist er Tagesdienstanzug. 6 7 HEER DIENSTGRADE TÄTIGKEITSABZEICHEN 6 1 Für die Uniform gibt es festgelegte Kennzeich- 5 nungen und Abzeichen. 2 9 Bei den Uniformen des Heeres sind an der Personal im allgemei- Feldjäger Kraftfahrpersonal Rohrwaffen- Dienstjacke Schulterklappen mit Dienstgrad- nen Heeresdienst personal abzeichen und Kragenspiegeln vorgesehen. 12 3 7 10 4 Taucher Taucherarzt Tauchmedizinisches Versorgungs-/ 11 Assistenzpersonal Nachschubpersonal 8 13 KRAGENSPIEGEL 1 Schulterklappe mit Dienstgradabzeichen 2 Kragenspiegel Infanterie Panzertruppe Heeresauf- Artillerietruppe Pioniertruppe Fernmelde- 3 Ausländisches, Binationales oder klärungstruppe truppe Multinationales Verbandsabzeichen -

NATO AWACS Part of Exercise Ramstein Alloy

28 April 2017 NATO Skywatch 1 Volume 33, No. 4 • 28 April 2017 NATO AWACS part of Exercise Ramstein Alloy Photos by André Joosten NATO AWACS at Siauliai, Lithuania, during Exercise RAMSTEIN ALLOY 4, where Air Commodore Ian Teakle, NAEWF&C HQ Deputy Commander, answers question of journalists. RAMSTEIN ALLOY is a series of conducted by different NATO Allies the complexity of such drills, such exercise all these crucial standards of regular exercises that takes place in on a rotational basis. This provides as cross-border procedures. The same air safety and security with multiple the Baltics three times per year. the opportunity to exercise standard applies to Air Command and Control different assets and nations. procedures and interoperability that is practised during air-to-air During 25-27 April 2017, RAMSTEIN between various national assets during combat training, practise diversions Exercises like RAMSTEIN ALLOY ALLOY 4 served to exercise Baltic Air every exercise of the RAMSTEIN ALLOY and a simulated Search-And-Rescue demonstrate the readiness of the Policing alert aircraft and to enhance series. This time, flying assets included event. The RAMSTEIN ALLOY series Alliance and provides valuable training relations and interoperability amongst fighter jets from the Netherlands provides a vital opportunity to to the NAEW&C Force. allied Air Forces. To practice standard and Germany (presently executing procedures in the air, special training NATO’s Baltic Air Policing mission) as zones had been reserved in the Baltic well as Polish and Norwegian fighter airspace, mainly over Lithuania. jets. Additionally a transport aircraft from Lithuania, and USA tanker NATO AWACS, the E-3A from participated. -

S: I. M. O. N. Shoah: Intervention

01/2020 S: I. M. O. N. SHOAH: INTERVENTION. METHODS. DOCUMENTATION. S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. DocumentatiON. S:I.M.O.N. is the open-access e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI). It is committed to immediate open access for academic work. S: I.M.O.N. serves as a forum for discussion of vari- ous methodological approaches. The journal especially wishes to strengthen the exchange between researchers from different scientific communities and to integrate both the Jewish history and the history of the Holocaust into the different ‘national’ narratives. It also lays a special emphasis on memory studies and the analysis of politics of memory. The journal operates under the Creative Commons Licence CC-BY-NC-ND (Attribution- Non Commercial-No Derivatives). The copyright of all articles remains with the author of the article. The copyright of the layout and design of articles remains with S:I.M.O.N. Articles can be submitted in German or English. S:I.M.O.N. ist das Open-Access-E-Journal des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI). Es setzt sich für einen sofortigen offenen Zugang zur wissenschaftlichen Arbeit ein. S:I.M.O.N. dient als Diskus- sionsforum für verschiedene methodische Ansätze. Die Zeitschrift möchte insbesondere den Austausch zwi- schen ForscherInnen aus unterschiedlichen Forschungszusammenhängen stärken und sowohl die jüdische Geschichte als auch die Geschichte des Holocaust in die verschiedenen „nationalen“ Erzählungen integrieren. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf Ansätzen der Memory Studies und der Analyse der Geschichts- politik. Die Zeitschrift arbeitet unter der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND. -

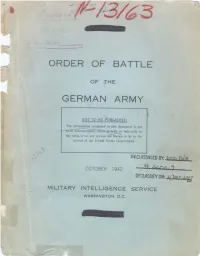

Usarmy Order of Battle GER Army Oct. 1942.Pdf

OF rTHE . , ' "... .. wti : :::. ' ;; : r ,; ,.:.. .. _ . - : , s "' ;:-:. :: :: .. , . >.. , . .,.. :K. .. ,. .. +. TABECLFCONENS TABLE OF CONTENTS Page FOREWORD iii - vi PART A - THE GERMAN HIGH COMMAND I INTRODUCTION....................... 2 II THE DEFENSE MINISTRY.................. 3 III ARMY GHQ........ 4 IV THE WAR DEPARTMENT....... 5 PART B - THE BASIC STRUCTURE I INTRODUCTION....................... 8 II THE MILITARY DISTRICT ORGANIZATION,- 8 III WAR DEPARTMENT CONTROL ............ 9 IV CONTROL OF MANPOWER . ........ 10 V CONTROL OF TRAINING.. .. ........ 11 VI SUMMARY.............. 11 VII DRAFT OF PERSON.NEL .... ..... ......... 12 VIII REPLACEMENT TRAINING UNITS: THE ORI- GINAL ALLOTMENENT.T. ...... .. 13 SUBSEQUENT DEVELOPMENTS... ........ 14 THE PRESENT ALLOTMENT..... 14 REPLACEMENT TRAINING UNITS IN OCCUPIED TERRITORY ..................... 15 XII MILITARY DISTRICTS (WEHRKREISE) . 17 XIII OCCUPIED COUNTRIES ........ 28 XIV THE THEATER OF WAR ........ "... 35 PART C - ORGANIZATIONS AND COMMANDERS I INTRODUCTION. ... ."....... 38 II ARMY GROUPS....... ....... .......... ....... 38 III ARMIES........... ................. 39 IV PANZER ARMIES .... 42 V INFANTRY CORPS.... ............. 43 VI PANZER CORPS...... "" .... .. :. .. 49 VII MOUNTAIN CORPS ... 51 VIII CORPS COMMANDS ... .......... :.. '52 IX PANZER DIVISIONS .. " . " " 55 X MOTORIZED DIVISIONS .. " 63 XI LIGHT DIVISIONS .... .............. : .. 68 XII MOUNTAIN DIVISIONS. " """ ," " """ 70 XII CAVALRY DIVISIONS.. .. ... ". ..... "s " .. 72 XIV INFANTRY DIVISIONS.. 73 XV "SICHERUNGS" -

Bekleidungen Und Uniformen Der Bundeswehr

WIR. DIENEN. DEUTSCHLAND. BEKLEIDUNG UND UNIFORMEN DER BUNDESWEHR Schutz- und Sonderbekleidung, Kennzeichnungen sowie Abzeichen TEXT KOPFELEMENT TEXT KOPFELEMENT 2 3 UNIFORMEN 6 DAS HEER INHALT 8 Dienstanzug 24 Feldanzug 38 Dienstgradabzeichen 44 DIE LUFTWAFFE 46 Dienstanzug 60 Feldanzug/Flugdienstanzug 68 Dienstgradabzeichen 72 DIE MARINE 74 Dienstanzug 86 Bord- und Gefechtsanzug 94 Dienstgradabzeichen 98 DER SANITÄTSDIENST 100 Arbeitsbekleidung 102 Dienstgradabzeichen 104 SONDERBEKLEIDUNGEN 108 ABZEICHEN UND AUSZEICHNUNGEN 4 5 TEXT KOPFELEMENT HEER DAS HEER DIENSTANZUG DIENSTANZUG Der Dienstanzug wird außerhalb militärischer Anlagen als Ausgehuniform und innerhalb militärischer Anlagen zu offiziellen Anlässen (Appelle, Gelöbnisse, Trauerfeiern u. a.) ge- tragen. In einigen Dienststellen der Bundeswehr – zum Beispiel im Bundesministerium der Verteidigung – ist er Tagesdienstanzug. 6 7 HEER DIENSTGRADE TÄTIGKEITSABZEICHEN 6 1 Für die Uniform gibt es festgelegte Kennzeich- 5 nungen und Abzeichen. 2 9 Bei den Uniformen des Heeres sind an der Personal im allgemei- Feldjäger Kraftfahrpersonal Rohrwaffen- Dienstjacke Schulterklappen mit Dienstgrad- nen Heeresdienst personal abzeichen und Kragenspiegeln vorgesehen. 12 3 7 10 4 Taucher Taucherarzt Tauchmedizinisches Versorgungs-/ 11 Assistenzpersonal Nachschubpersonal 8 13 KRAGENSPIEGEL 1 Schulterklappe mit Dienstgradabzeichen 2 Kragenspiegel Infanterie Panzertruppe Heeresauf- Artillerietruppe Pioniertruppe Fernmelde- 3 Ausländisches, Binationales oder klärungstruppe truppe Multinationales Verbandsabzeichen -

Frühling 2018 Erleben! 3 Mmeinein Bbwsw...Wsw

53. Jahrgang Mitgliederzeitschrift Heft 01/2017 Winter/ e HoteMitgliederzeitschriftls Neu Frühjahr Frühjahr 2017 Frühling 2018 erleben! 3 MMeinein BBwSW...wSW... Seiten 2 und Hotel Alpenschlössl, Mayrhofen S. 11 Adventsbasar in Bonn S. 26 facebook Bild: Bundeswehr/Junge www.bundeswehr-sozialwerk.de Bild: Michael Seidel Bild: Birgit Schön Bild: Sarawut Chainawarat/Shutterstock.com KinderfestKindderffest anan derdder FüAkBwFüAkBBw S.S 33 StiftungStS iftung BwSW:BwSSWW: WolfgangWollffgang NowakNNowak WeihnachtsmarktWeihnachtsmarkt in MMaliali S.S 2626 im Interview S. 10 54.545 Jahrgang HHeft 01/2018 www.bundeswehr-sozialwerk.de UUnserensere FFrühlingsangeboterühlingsangebote ffürür SCHNÄPPCHENJÄGER Erleben Sie den Frühling fernab vom Alltagsstress und Hektik. Nutzen Sie unsere Angebote und gönnen Sie sich erholsame Tage in unseren Ferienanlagen. Rabatt bis zu 35% Haus Jade • Wangerooge • Nordsee Die Natur ist zum Greifen nah und das Meer nur ein paar Schrit- € te entfernt. Im Zentrum der autofreien Insel, nur 5 Gehminuten ab 21,- vom Bahnhof und Strand entfernt liegt das Haus Jade. p.P./Übernach- 35% im Zeitraum 17.03. – 24.03.2018 30% im Zeitraum 14.04. – 28.04.2018 tung/VP Bild: Carsten Thiel Carsten Bild: Haus Norden/Raanhus • Rantum/Sylt • Nordsee 30% Rabatt Zimmer Nordfrieslands schönste Insel erleben. Freuen Sie sich auf kilome- terlange Sandstrände, frische Seeluft und Entspannung. Haus Nor- € den und Haus Raanhus liegen etwa 5-15 Gehminuten vom Strand ab 14,- entfernt. Die Zimmer sind einfach ausgestattet. Duschen, WC, Gemeinschaftsküchen und Speiseräume stehen auf jeder Etage zur p.P./Übernach- Verfügung. tung Haus Norden, Zeitraum 17.03. – 30.06.2018 Bild: Carsten Thiel Carsten Bild: Haus Raanhus, Zeitraum 03.03. – 28.04.2018 30% Rabatt Haus Seeburg • Grömitz • Ostsee Zimmer Grömitz begeistert mit toller Natur, einer 3,5 km langen € Strandpromenade und reichlichen Sport- und Freizeitan- ab 24,- geboten. -

Maske-Der Gardist

Heft 02 / 2019 32. Jahrgang ZauberZauber inin derder Lu...Lu... 2-2019 EDITORIAL Editorial Doe den tap toe. Im Wachbataillon dienen, (42), einen unserer Gardisten-Redakteure zur heißt fremde Sprachen lernen. Lesen Sie, was Führungsausbildung bei der Royal Navy (70) das Drillteam der Marinekompanie im kanadi- und den stellvertretenden Kommandeur zu schen Halifax erlebt hat (Seite 12) – und Sie einem Lehrgang in Südostasien: „Singapur ist wissen, was „Doe den tap toe“ bedeutet. Liv- immer eine Reise wert“ (30). Ähnlich weit lebt bataljon, Livkompaniet und Livskvadronen be- und arbeitet nun ein einsger Kommandeur, gegnen Ihnen beim Besuch der schwedischen als Militäraaché für Thailand und Vietnam Königsgarde (26) und der Kiss Cup in der Ber- (38). Was aus ihm wurde, schildert auch ein liner Max-Schmeling-Halle (68). Im ISS Dome früherer IT-Feldwebel (63) und ein weiterer in Düsseldorf hingegen präsenerte sich das einsger Kommandeur enührt uns in die un- Musikfest der Bundeswehr (76), dazu passend terirdische Welt des Elbtunnels (80). Der Ge- gibt im Gardisten-Fragebogen der Leiter des schichte nähert sich stets gern die Gruppe Stabsmusikkorps Auskun über Rheinland des Semper talis Bundes: seine Person und Persönlichkeit mit „Hermann, the German“ dies- (15) – wie auch etliche Gardis- mal auf den Spuren der Varus- ten (21, 29, 33, 47, 69, 79). schlacht (64). Sensaonelle Die Musik gehört zum Mili- historische Funde können wir tär, wie sich beim Großen vermelden (60) –¬ wenn Zapfenstreich für die auch nicht ganz so alt wie scheidende Verteidi- die Römer. Noch jünger ist gungsministerin Ursula ein silbernes Geschenk für von der Leyen zeigte (34), das Bataillon (82). -

Mitgliederzeitschrift 3/2019

Mitgliederzeitschrift Herbst Mein BwSW... 2019 Internationale Kameradschaft verbindet Bild: Uwe Grauwinkel-Bundeswehr BM a.D. von der Leyen geehrt. S. 8 Bild: Intern-Redaktion Fa. Würth Spendenrekord in Bad Mergentheim. S. 42 Sonderheft Check Yn erscheint im November 2019 Bild: Marco Dorow Bild: Marco 56. Jahrgang Heft 3/2019 www.bundeswehr-sozialwerk.de Weihnachts laubgan nac Ihre Geschmac. NUTZEN SIE UNSERE TOLLEN URLAUBSANGEBOTE UND ENTFLIEHEN SIE DEM FEIERTAGSTRUBEL. Hotel Edelweiß in Garmisch-Partenkirchen Erleben Sie die Feiertage in einer der schönsten Urlaubsregionen und faszinierenden Wintersportwelt rund um den höchsten Berg Deutschlands. Hotel Edelweiß heißt Sie in ruhiger und zentraler Lage im Ortsteil Garmisch herzlich willkommen. Die 20 gemütlich eingerichteten Dop- pelzimmer, Juniorsuiten und Suiten bieten Dusche, WC, Föhn, TV, teilweise Balkon oder Terrasse. 7 Nächte ab 350,- €* pro Person Inklusivleistungen im Reisezeitraum 21.12.2019-28.12.2019 • 7 Übernachtungen • Frühstück • PKW-Tiefgaragenstellplatz Bahl Norbert Bild: • WLAN im öffentlichen Bereich und in den Zimmern 360 Grad in Meran Das Hotel begeistert mit angenehmer Atmosphäre, Herzlichkeit, schmackhafter Kulinarik und der wunderschönen ruhigen Lage. Die 34 Zimmer und Suiten präsentieren sich elegant und sind mit allem Komfort wie Dusche, WC, Föhn, SAT-TV sowie teilweise mit Kühlschrank und Safe ausgestattet. Genießen Sie entspannte Stunden im Wellnessbereich mit Hallenbad, Biosauna, Dampfsauna und Infrarotkabine. Das Skigebiet Meran 2000 erreichen Sie nach etwa